Эколого-биохимические особенности растений рода Trifolium L., произрастающих в Южной Якутии (на примере г. Нерюнгри)

Автор: Зайцева Наталья Владимировна, Погуляева Ирина Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-3 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

Химический состав T. pratense в условиях г. Нерюнгри довольно беден. Вещества не обладают достаточно выраженной оптической активностью. В основном это соединения начальной стадии синтеза флавоноидов - оксикоричные кислоты и кумарины. В составе экстрактов T. hybridium определяются оксикоричные кислоты, флавоноиды (5 пятен), сапонины (5 пятен), гликозиды, иридоиды, производные катехина, поли- и монофенолы. Из 4-х видов клевера, растущих в г. Нерюнгри и в Нерюнгринском районе, наиболее адаптирован к условиям Южной Якутии клевер ползучий, который находится в состоянии активной экспансии. Примерная последовательность видов от более устойчивого к менее устойчивому в условиях г. Нерюнгри:T. repens - T. lupinaster - T. hybridium - T. pratense.

Южная якутия, клевер луговой, клевер гибридный, клевер люпиновый, клевер ползучий, химический состав, тонкослойная хроматография

Короткий адрес: https://sciup.org/148205161

IDR: 148205161 | УДК: 582.736+574.24/58.056(517.56-13)

Текст научной статьи Эколого-биохимические особенности растений рода Trifolium L., произрастающих в Южной Якутии (на примере г. Нерюнгри)

Цель исследования : оценить адаптационные возможности растений рода Trifolium к условиям Южной Якутии по особенностям химического состава представителей этой группы, произрастающих в г. Нерюнгри, в связи с возможностью их применения для создания искусственных ландшафтов в данном регионе. В отношении растений, произрастающих в Нерюнгринском районе такие исследования проведены впервые.

Метод исследования – анализ экстрактов посредством тонкослойной хроматографии.

Объекты исследования. Объектом исследования являются представители городских популяций 4-х видов клевера: клевер луговой Trifolium pratense L.; к. ползучий T. repens L. (syn.: Amoria repens (L.) C. Presl); к. люпиновидный T. lupinaster L. (syn .: Lupinaster pentaphyllus Moench.); к. гибридный T. hybridium L. (syn.: Amoria hybrida (L.) C. Presl).

Растения рода Клевер ( Trifolium L.) семейства Бобовых ( Fabaceae Lindl.) представляют особенный интерес для практической деятельности в связи с той ролью, которую они могут играть в искусственно создаваемых травянистых сообществах [10, 12, 25]. Именно растения рода Клевер, в первую очередь, применяют для восстановления плодородия пашен, рекультивации техногенных экотопов, при создании газонов, кормовых угодий [3, 4, 8, 18, 21, 26, 35, 39]. Кроме того, клевера – ценные кормовые и медоносные растения, обладают декоративными качествами, а также могут быть использованы в лечебных целях [24, 25, 27].

Южная Якутия (ЮЯ), расположенная в пределах Алданского нагорья, характеризуется резко континентальным холодным климатом, коротким и дождливым летом, кислыми маломощными

почвами [30]. Как указывают классические источники [15], основу растительного покрова в регионе составляют лиственничные и сосновые леса, а также еловые долинные формации. Тем не менее, особенности географического расположения Нерюнгрин-ского района (одного из административных районов, отнесенных к ЮЯ), горный характер местности, густая гидрологическая сеть предопределили наличие здесь большого количества микроландшафтов и соответствующих им растительных сообществ. Свой вклад в формирование растительного покрова ЮЯ в Нерюнгринском районе вносит деятельность по индустриальному освоению данного региона. Создание промышленных объектов (это, в основном, горнодобывающие предприятия) и строительство сопутствующих им населенных пунктов привели к возникновению антропогенных ландшафтов, заселение которых растениями происходит практически заново, за счет семян, привнесенных извне. Источником антропогенной растительности в г. Нерюнгри также являются деятельность по благоустройству придомовых территорий, создание защитных полос вдоль автомобильных трасс и кормовых угодий возле животноводческих комплексов.

В настоящий момент на селитебных территориях ЮЯ наблюдается процесс формирования растительности, представляющей собой конгломерат видов местной и инорайонной, рудеральной и культурной флор. Следствием создания искусственных ценозов также стало присутствие в антропогенных растительных сообществах ЮЯ представителей рода Trifolium , которые находятся в разной степени адап-тированности к климату и почвам региона. В пределах г. Нерюнгри, Нерюнгринского и Алданского районов нами встречены 4 вида рода Trifolium : T. pratense L., T. repens L. (syn.: Amoria repens (L.) C. Presl); T. hybridium L. (syn.: Amoria hybrida (L.) C. Presl); T. lupinaster L. (syn .: Lupinaster pentaphyllus Moench.).

Методы исследования и характеристика района исследования.

Климат и почвы Южной Якутии. ЮЯ – географическая зона, которая расположена между 56-й и 63-й параллелями северной широты в пределах Республики Саха (Якутия) [5, 30]. Занимает Алданское нагорье и северные отроги Станового хребта в пределах региона. Ее климат характеризуется как резко континентальный, холодный и влажный. Среднегодовая температура воздуха … -7°С, размах температур по сезонам: от -45°С зимой до +35°С летом [1, 5, 28]. Вегетационный период здесь длится от 80 до 100 дней (с середины мая по середину сентября), причем в течение всего этого времени возможно вторжение арктических воздушных масс, влекущих за собой понижение температуры воздуха, в т. ч. заморозки и осадки в виде града и снега. Снежный покров держится 223 дня в году [28]. Низкие зимние температуры и длительный морозный период являются важнейшими лимитирующими факторами для выращивания тех или иных видов культурных многолетних растений. Также к особенностям климата ЮЯ можно отнести умеренно теплое (средние температуры июля: +15…+16 °С), пасмурное и дождливое лето. Максимум осадков в Не-рюнгринском районе приходится на июль-август (до 350 мм за сезон) [28]. Количество дождливых дней за летний период составляет не менее 50. Как правило, дожди носят моросящий характер, а это формирует высокую влажность воздуха и почвы.

Горный характер ландшафта, наличие мерзлоты и высокая степень влажности климата (КУ>1,5) обусловливают специфику почвообразовательных процессов: основная масса почв ЮЯ характеризуется малой мощностью, грубым разложением органической массы, кислой реакцией почвенной среды, низким содержанием питательных веществ [32]. Для региона характерно широкое распространение почв подзолистого типа, подбуров и болотных торфяников [1]. Город Нерюнгри – административный центр одного из трех районов, отнесенных к Южной Якутии. Его географические координаты: 56°66′ с.ш., 124°71′ в.д.; высота над уровнем моря – 847 м [22].

Методы сбора и фиксации растительного материала . Растительный материал для исследований (верхушки побегов) собирали на земельном участке Технического института (филиала) СевероВосточного федерального университета в г. Нерюнгри во время цветения, в солнечную погоду, перебирали, измельчали, раскладывали тонким слоем на жаровочных листах. Выдерживали в течение 30 мин. при 80 °С в сушильном шкафу, после чего досушивали при комнатной температуре в проветриваемом помещении.

Подготовка проб к анализу, приготовление экстрактов. Перед проведением исследований растительный материал растирали в ступке и просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм. Аналитические пробы выделяли методом квартования согласно ГОСТ 24027.0-80 [11]. Перед началом исследования пробы досушивали до абсолютно сухого состояния, при 60°С. Из подготовленной пробы на аналитических весах отвешивали навеску в 5 г с точностью до 0,01 г, которую помещали в стеклянный бюкс. К пробе добавляли 50 мл 70% спирта и оставляли на сутки (24 часа) для экстракции. Периодически экстракты взбалтывали. Через 24 часа содержимое бюксов сливали через фильтры в чистые емкости. Из отфильтрованных экстрактов отбирали пробы в 10 мл, которые затем упаривали при медленном нагревании на электрической плитке до объема в 1 мл. Такие концентрированные экстракты использовали для дальнейших исследований.

Технология проведения анализа химического состава экстрактов растений методом тонкослойной хроматографии . В качестве носителя использовали пластины для тонкослойной хроматографии «Sorbfil» (ПТСХ-АФ-А-УФ). Пятна («в полоску») исследуемых экстрактов наносили на линию старта посредством капилляров. В качестве растворителя использовали смесь: н-бутанол, уксусная кислота и дистиллированная вода (БУВ) в соотношении 4:1:5. Хроматографирование проводили в восходящем токе растворителя при комнатной температуре. После того как пластинку извлекали из хроматографической камеры, ее подсушивали в течение 20 мин в сушильном шкафу при t=105°С. Затем хроматограмму обрабатывали одним из следующих детекторов: а) 1%-ный раствор ванилина в концентрированной серной кислоте (ванилин-серный реактив, VSR); б) 5%-ный раствор хлорида алюминия (АlСl 3 ∙6Н 2 О) в этаноле; в) 5% раствор гидроксида калия (KOH) в этаноле; г) 1 %-ный водный раствор сульфата железа (II) (FeSO 4 ). Готовые хроматограммы просматривали в видимом и ультрафиолетовом свете при длинах волн 254 и 356 нм. Идентификацию веществ проводили в соответствии со сведениями, представленными в изданиях [7, 19, 37, 40].

Результаты и обсуждение.

Оценка состояния растений клевера (популяции в г. Нерюнгри, Нерюнгринском районе).

Клевер луговой ( T. pratense L. ). В г. Нерюнгри распространение этого растения ограниченно газонами, лугами на месте бывших поселков. Экспансии не проявляет, но и из посевов не выпадает. Ведет себя как многолетняя культура. Состояние после зимовки удовлетворительное. Весной ботва отрастает долго, вид болезненный. Переход к активной вегетации наблюдается с середины июня. Фаза цветения у этого вида начинается позже по сравнению с другими видами клевера, примерно с середины июля, и длится до первых заморозков в конце августа – первой декаде сентября (табл. 1, 2). Массовое цветение растений наблюдается после 20х чисел июля. Переход к состоянию зимовки в начале сентября после первых заморозков. Семенное возобновление затруднено в связи с поздним цветением.

Таблица 1. Сроки цветения клеверов в г. Нерюнгри (2013-2016 гг.)

|

Вид |

Наступление фазы цветения |

||||||||

|

2013 г. |

2015 г. |

2016 г. |

|||||||

|

нач. |

масс. |

конец |

нач. |

масс. |

конец |

нач. |

масс. |

конец |

|

|

T. hybridium |

26.06 |

01.07 |

15.08 |

02.07 |

05.07 |

11.08 |

04.07 |

09.07 |

17.08 |

|

T. lupinaster |

01.07 |

10.07 |

17.08 |

03.07 |

07.07 |

07.08 |

07.07 |

13.07 |

15.08 |

|

T. pratense |

05.07 |

12.07 |

24.08 |

03.07 |

09.07 |

19.09 |

07.07 |

13.07 |

10.09 |

|

T. repens |

11.06 |

13.06 |

25.08 |

13.06 |

21.06 |

17.08 |

17.06 |

03.07 |

27.08 |

Таблица 2. Продолжительность фенофаз у клеверов в г. Нерюнгри (2013-2016 гг.)

|

Вид |

Продолжительность периода, дни |

|||||||

|

«начало вегетации - начало цветения» |

«начало цветения - окончание цветения» |

|||||||

|

2013 г. |

2015 г. |

2016 г. |

среднее |

2013 г. |

2015 г. |

2016 г. |

среднее |

|

|

T. hybridium |

30 |

32 |

34 |

32,0±1,15 |

44 |

40 |

44 |

42,7±1,33 |

|

T. lupinaster |

33 |

33 |

35 |

33,7±0,67 |

38 |

35 |

39 |

37,3±1,20 |

|

T. pratense |

37 |

34 |

40 |

36,7±2,33 |

50 |

78 |

65 |

64,3±8,09 |

|

T. repens |

16 |

18 |

21 |

18,3±1,45 |

70 |

65 |

71 |

68,7±1,85 |

Клевер ползучий ( T. repens , Amoria repens ). Присутствие этого вида на территории г. Нерюнгри и в его окрестностях мы объясняем применением газонных травосмесей (семян) для озеленения. В настоящее время вид хорошо адаптирован к условиям ЮЯ, находится в состоянии экспансии. Встречается как на газонах, так и на пустырях, галечниках, на опушках сосновых лесов. В засушливых условиях (например, летом 2015 г.) выходит в доминирующее состояние, особенно в нарушенных или неоптимально организованных лугоподобных сообществах. В этом случае дает значительную вегетативную массу в виде обширных пятен и обильное цветение. Состояние массового цветения – со второй половины июня (табл. 1, 2). Цветет до наступления заморозков. Новые территории захватывает как путем распространения семян, так и за счет роста и укоренения побегов. Сорничает на клумбах.

Клевер гибридный ( T. hybridium , Amoria hybrida ) посеян нами при закладке площадки по изучению восстановления почвенного плодородия биологическими методами. Встречен только в г. Нерюнгри, на земельном участке возле филиала СВФУ. Экспансии не проявляет. Вегетирует относительно обильно, цветет с начала июля. В лугоподобных сообществах постепенно вытесняется дерно-винными злаками, но дает обильную массу на незаселенных растениями местах, например, вдоль обочин тротуаров, между плитами в покрытии дорожек, в трещинах асфальта. Семена вызревают только в условиях теплого солнечного лета.

Клевер люпиновидный (T. lupinaster, Lupinaster pentaphyllus). Отмечается как дикорастущий вид для Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии. Обитает в суходольных, долинных, лесных лугах, в луговых степях, разреженных лесах, на опушках, по берегам рек, залежам [2, 34]. В г. Нерюнгри встречен на лугах и газонах, созданных способом покрытия дернинами, снятыми с лугов возле птицефабрики. Происхождение, скорее всего, искусственное, но посеян на территории района довольно давно и в настоящий момент «сбежал» в одичалые растительные сообщества на месте быв- ших поселков и заброшенных техногенных экото-пов. Находится в состоянии биологического равновесия, возобновляется, но активной экспансии не проявляет. Встречается единично на газонах, относительно обильно – на заброшенных территориях бывших поселков, по обочинам дороги М-56 «Лена» (на участке «Томмот – Большой Нимныр»). Период массового цветения – с середины июля до середины августа (табл. 1). Особенность данного вида клевера – относительно короткий период цветения (табл. 2), весенне-летнезеленый феноритмотип, что позволяет этому виду «вписаться» при прохождении жизненного цикла в особенности сезонов ЮЯ [13, 17, 29]. Краткое по срокам, дружное цветение характеризует виды северной флоры, следовательно, T. lupinaster является видом, в высокой степени адаптированным для регионов с коротким вегетационным периодом.

Таким образом, из 4-х видов клевера, представленных в г. Нерюнгри и в Нерюнгринском районе, наиболее адаптирован к условиям ЮЯ клевер ползучий, который находится в состоянии активной экспансии, чему также способствуют современные изменения в климате региона. Наименее устойчив клевер луговой, популяции которого создаются здесь искусственно. Примерная последовательность видов от более устойчивого к менее устойчивому в условиях г. Нерюнгри: T. repens – T. lupinaster – T. hybridium – T. pratense .

Особенности химического состава клеверов, произрастающих в г. Нерюнгри.

Анализ источников информации показывает, что наиболее детально изучен химический состав T. pratense. В стеблях и листьях этого растения содержатся [16, 20, 33, 38]: эфирное и жирное масла, дубильные вещества, гликозиды трифолин и изотрифолин, органические кислоты (n-кумаровая, салициловая, кетоглутаровая), ситостеролы, изофлавоны, смолы, витамины (аскорбиновая кислота, рутин, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, каротин, токоферол), белок, жиры, свободные аминокислоты, клетчатка, безазотистые экстрактивные вещества, соли кальция и фосфора. В цветках най- дены флавоны и флавонолы (кемпферол, кверцетин, пратолетин, изорамнетин и др.), флавоноиды (гиперозид, гомопизатин, изокверцитрин, лютео-лин, маакиаин и др.), изофлавоны (генистеин, фор-мононетин и др.), бензойный альдегид, кумарин, формонетин, октакозанол, триакантанол, лотауст-ралин, линамарин, пинен, пинитол, куместрол, мелиссовая кислота, гесперидин, дафноретин, гистамин, трифолиол, гераниол, бикумол, ситостерол, медикагол, умбеллиферон, аденин, ксантин и гипоксантин, линалоол, тритерпеновые сапонины, фенолы (гвайакол, генол). Выявлено более 60 компонентов, а вместе с их производными – более 160 видов веществ (табл. 3). К сожалению, химический состав остальных изучаемых нами видов клеверов известен в меньшей степени. Особенно мало сведений о химическом составе T. lupinaster. Так, в клевере люпиновом по сведениям [31, 9] содержится только 6 химических компонентов.

Таблица 3. Химический состав представителей рода клевер [31, 9, 14, 23]:

|

Группы веществ |

Количество видов веществ по группам в растительном сырье |

|||

|

T. pratense |

T. repens |

T. hybridium |

T. lupinaster |

|

|

терпеноиды |

9 |

22 |

3 |

- |

|

каратиноиды |

2 |

- |

- |

- |

|

бензол и его производные |

5 |

5 |

4 |

- |

|

фенолы и их производные |

7 |

7 |

7 |

- |

|

фенолкарбоновые кислоты и их производные |

7 |

4 |

1 |

1 |

|

кумарины |

2 |

4 |

- |

- |

|

куместаны |

1 |

2 |

- |

- |

|

флавоноиды и их производные |

61 |

21 |

13 |

5 |

|

птерокарпаны |

3 |

1 |

- |

- |

|

алифатические спирты, альдегиды, кетоны |

42 |

25 |

25 |

- |

|

производные фурана |

1 |

1 |

1 |

- |

|

органические кислоты |

16 |

9 |

- |

- |

|

азотсодержащие соединения |

4 |

4 |

4 |

- |

|

цианогенные гликозиды |

--- |

2 |

2 |

- |

|

Всего: |

160 |

107 |

60 |

6 |

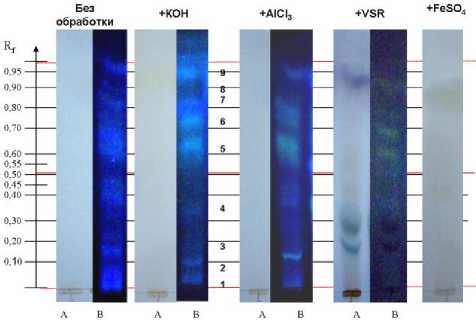

Результаты нашего исследования показывают, что растения клевера лугового не отличаются разнообразием в своем химическом составе. Всего на хроматограммах нами выявлено 8-9 неясно выраженных пятен, дающих при УФ 325 освещении слабую голубую флюоресценцию, что позволяет отнести их к группе веществ «кумарины, оксикоричные кислоты» (рис. 1). Наиболее крупными и ярко выраженными пятнами являются пятно № 5 (R f = 0,580,73) и пятно № 9 на уровне фронта растворителя. Флюоресцирующие пятна усиливают свое свечение при обработке хроматограмм растворами щелочи и хлорида алюминия (признак кумаринов и оксико-ричных кислот). Некоторые из пятен (R f = 0,58-0,72; 0,82) под воздействием этих реактивов изменили цвет флюоресценции на желто-зеленый, что позволяет отнести вещества к группе флавоноидов.

На хроматографической дорожке, обработанной ванилин-серным реактивом (VSR), имеется два пятна сине-зеленого цвета (пятна № 2 и 3), что говорит о присутствии в экстрактах таких веществ, как сапонины или стероидные гликозиды. Это подтверждается пробами на пенообразование. Высота устойчивой пены при взбалтывании экстракта T. pratense составляла 15 мм. Три пятна в средней части дорожки окрашены в желто-коричневые тона, очень светлые (флавоноиды). В самой верхней части хроматограммы обнаружено неширокое яркое сиренево-фиолетовое пятно (соответствует веществам монофенольной природы).

Клевер луговой И Trifolium pretense L.

Рис. 1. Фотоизображения хроматограмм экстрактов T. pratense, собранного в г. Нерюнгри: А) в дневном свете; В) в УФ лучах с длиной волны 325 нм

Таким образом, химический состав клевера лугового в условиях г. Нерюнгри довольно беден. Вещества не обладают достаточно выраженной оптической активностью. В основном это соединения начальной стадии синтеза флавоноидов – оксико-ричные кислоты и кумарины. Состав флавоноидов минимален (3-4 пятна). Установлено присутствие сапонинов (поверхностно активных веществ), но их количество также невелико по сравнению с химическим составом других видов клевера, изученных в данной работе. Следовательно, относительно небольшое количество выявленных веществ не обеспечивает растениям эффективную адаптацию к условиям ЮЯ и, прежде всего, к факторам высокогорья. Либо условия высокогорья, супрессируя растения T. pratense, не позволяют им в достаточной степени реализовать свой биосинтетический потенциал.

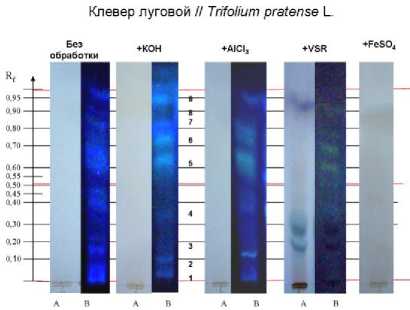

На хроматограммах клевера гибридного выявлено до 14 пятен оптически активных веществ (рис. 2). В УФ 325 свете они флюоресцируют бледноголубым, ярко-голубым или зеленым цветом. Яркая бело-голубая флюоресценция характерна для пятен № 10 (R f =0,55-0,61 – кумарин) и № 13 (R f =0,96 – кофейная кислота). Пятно № 8 (R f =0,33-0,44) – крупное протяженное, хорошо определяемое после обработки хроматограммы раствором хлорида алюминия по яркой зелено-голубой флюоресценции – скорее всего, гликозид лютеолина. Рядом с ним, чуть ниже (пятно № 7) – рутин. Очень яркую голубую флюоресценцию после обработки раствором КОН приобретает пятно № 2 с R f = 0,09-0,11, - признак вещества группы кумаринов. В нижней части трека, обработанного VSR, можно видеть сиреневое и синефиолетовое пятна (иридоиды), 5-6 пятен зеленого цвета (сапонины), 4 пятна светло-коричневого цвета (флавоноиды), красно-коричневое пятно с R f = 0,83 (производное катехинов) и сиреневофиолетовое узкое пятно в районе фронта растворителя (монофенолы). Присутствие сапонинов подтверждается образованием устойчивой пены при взбалтывании экстракта T. hybridium, высота которой составляла 15 мм.

Рис. 2. Фотоизображения хроматограмм экстрактов T. hybridium, собранного в г. Нерюнгри: А) в дневном свете; В) в УФ лучах с длинной волны 325 нм

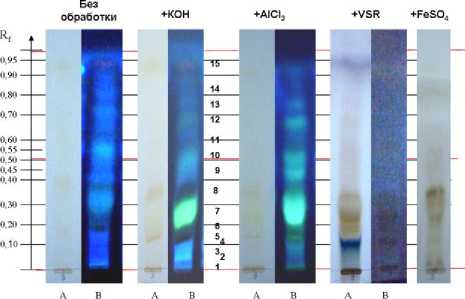

Клевер люпиновый (T. lupinaster). О его высокой биосинтетической активности можно судить по результатам хроматографического анализа - на хроматограммах экстракта этого растения в УФ325 визуализируется до 15 слабофлюоресцирующих пятен (рис. 3), причем есть пятна, флюоресцирующие темно-синим цветом (феруловая кислота, кумарины). Обработка хроматограммы КОН усилила свечение пятен в нижней части трека. Особенно ярким желто-зеленым свечением выделяется пятно № 7 (Rf=0,19-0,35), соответствующее гликозиду лю-теолина. Пятна № 6 и 8 имеют черно-синюю флюоресценцию. Эти же пятна хорошо просматриваются на дорожке в видимом свете благодаря желтокоричневому окрашиванию (кумарины). На хроматограмме, обработанной спиртовым раствором хлорида алюминия, 5 пятен приобрели желтозеленое свечение: пятно № 7 (Rf=0,19-0,35), № 9 (Rf=0,45), № 10 (Rf=0,57), № 13 (Rf=0,72), № 14 (Rf=0,81), что свидетельствует об их флавоноидной природе. Наиболее вероятно, что этим пятнам соответствуют следующие вещества: лютеолин-глико-зид, гиперозид, кверцитин, астрагалин и кемпферол. Пятна № 5 и 6 имеют темно-оливковое свечение (соответствуют кумаринам на треке, обработанном КОН). Много флюоресцирующих веществ в нижней части трека (голубая и бело-голубая флюоресценция) – гликозиды фенолкарбоновых кислот, кумаринов, флавоноидов. На хроматограмме, обработанной VSR, в нижней части трека фиксируется узкое сине-зеленое пятно с Rf=0,13 (иридоид) и 8 пятен, окрашенных в коричневые цвета (флавоноиды).

Следовательно, растения T. lupinaster в условиях г. Нерюнгри находятся в активном биосинтетическом состоянии. В составе его экстрактов выявлено более 15 оптически активных веществ, в том числе 6 веществ группы флавоноидов. Особенностью «химического портрета» этого растения является наличие крупного пятна с ясной яркой желтозеленой флюоресценцией с R f =0,23-0,36, присутствие иридоидов и отсутствие сапонинов.

Клевер люпиновидный // Trifofium lupinaster L.

Рис. 3. Фотоизображения хроматограмм экстрактов T. lupinaster, собранного в г. Нерюнгри: А) в дневном свете; В) в УФ лучах с длинной волны 325 нм

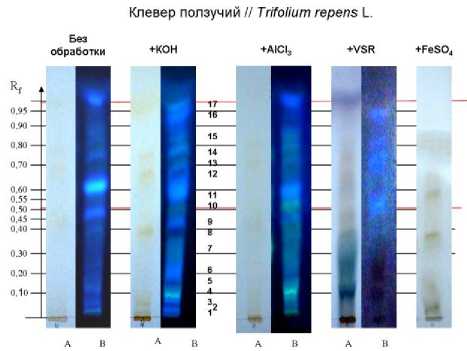

Клевер ползучий . Хроматограмма экстракта в УФ свете представляет собой дорожку, слабо флюоресцирующую голубым цветом. Самыми яркими являются пятна с R f = 0,58 и 1,00. Всего визируются 11 бледно-голубых пятен (рис. 4). Наибольшее количество пятен (18) отмечено на хроматограмме, обработанной КОН. Пятна имеют голубую

(оксикоричные кислоты), синюю и черно-синюю (кумарины), желто-зеленую (флавоноиды) флюоресценцию. После обработки хроматограмм раствором хлорида алюминия 6 пятен изменили цвет флюоресценции на желто-зеленый (флавоноиды). VSR способствовал окрашиванию трека в разноцветные пятна. Пятно № 4 – ярко-синее, узкое, неровное (иридоид). Пятна № 5, 6, 7 – сине-зеленого цвета (сапонины). Четыре пятна в средней и верхней части трека – желто-коричневого цвета (флавоноиды). Пятно на фронте растворителя – серосиреневое (монофенолы).

Таким образом, экстракт клевера ползучего является наиболее насыщенным веществами (более 18 пятен), но большинство из них, также как у клевера лугового, представляют собой начальные этапы синтеза флавоноидов. Результаты наших исследований можно свести в таблицу (табл. 4).

Рис. 4. Фотоизображения хроматограмм экстрактов T. repens, собранного в г. Нерюнгри: А) в дневном свете; В) в УФ лучах с длинной волны 325 нм

Таблица 4 . Химический состав представителей рода клевер, произрастающих в г. Нерюнгри

|

Группы веществ |

Количество видов веществ по группам в растительном сырье |

|||

|

T. pratense |

T. repens |

T. hybridium |

T. lupinaster |

|

|

кумарины |

1 |

4 |

2 |

2 |

|

оксикоричные кислоты |

3 |

5 |

2-3 |

3-6 |

|

флавоноиды |

4 |

6 |

5 |

8 |

|

монофенолы |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

сапонины |

2 |

3 |

5 |

- |

|

иридоиды |

- |

1 |

1 |

1 |

|

катехины / антоцианидины |

- |

- |

1 |

- |

|

Всего: |

12 |

19 |

17-18 |

15-18 |

Выводы: 4 вида клевера, произрастающих в г. Нерюнгри, находятся в разной степени адаптации к условиям ЮЯ, что можно оценить как по состоянию их витальности и активности в фитоценозах, так и по результатам синтетической деятельности растений [6, 36]. «Биохимический портрет» растения вполне адекватно отражает состояние растения в конкретных экологических условиях и может служить ценной информацией о возможностях его адаптации как в настоящий момент, так и в будущем. На основании этой информации можно устанавливать закономерности взаимодействия растений с окружающей средой, делать отбор видов для различных практических целей.

В условиях ЮЯ для рекультивации, улучшения почвенных условий, создания газонов, озеленения придомовых территорий предпочтение следует отдавать клеверам видов T. repens , T. lupinaster, T. hybridium . T. lupinaster может служить сырьем для получения лекарственных препаратов. С этой точки зрения данный вид заслуживает более пристального внимания исследователей-биохимиков. T. pratense хоть и обладает декоративной привлекательностью, но в г. Нерюнгри находится в ослабленном состоянии и потребует дополнительных усилий для своего возделывания. Его ценность в качестве лекарственного сырья также довольно низка.

Список литературы Эколого-биохимические особенности растений рода Trifolium L., произрастающих в Южной Якутии (на примере г. Нерюнгри)

- Атлас сельского хозяйства Якутской АССР. -М.: ГУГК СССР, 1989. 116 с.

- Афонин, А.Н. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически значимые растения, их вредители, болезни и сорные растения/А.Н. Афонин, С.Л. Грин, Н.И. Дзюбенко, А.Н. Фролов//. 2008. -URL: http://www.agroatlas.ru (дата обращения: 04.04.2017)

- Богданов, В.Л., Шмелева, И.В., Мухина, Л.Б., Дмитриева, Е.Ю. Ускоренное восстановление растительности на загрязненных нефтепродуктами дерново-подзолистых почвах (на примере Ленинградской области)//Региональная экология. 2004. № 3-4. С. 136-144.

- Борисова, Е.Е. Роль клевера лугового в экологизации и биологизации земледелия//«Символ науки». 2016. №4. С. 56-61.

- Быкадорова, Т.К. Физико-географический обзор Южной Якутии//Нерюнгринский район: история, культура, фольклор. -Якутск: Биичик, 2007. С. 14-22.

- Высочина, Г.И. Биохимические подходы к познанию биоразнообразия растительного мира//Сибирский экологический журнал. 1999. Т. 3. С. 207-211.

- Георгиевский, В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений/В.П. Георгиевский, Н.Ф. Комисаренко, С.Е. Дмитрук. -Новосибирск: Наука СО, 1990. 337 с.

- Голованов, А.И. Рекультивация нарушенных земель: учебник. -Лань, 2015. 336 с.

- Головкин, Б.Н. Биологически активные вещества растительного происхождения/Б.Н. Головкин, Р.Н. Руденская, И.А. Трофимова, А.И. Шретер//В 3-х т. -М.: Наука, 2001. 1014 с.

- Горбкова, Е.В. Клевер с древнейших времен и до наших дней//Научная мысль. 2016. №2. С. 19-21.

- ГОСТ 24027.0-80 «Сырье лекарственное растительное. Правила приемки и методы отбора проб»

- Грипась, М.Н. Основные методы и результаты адаптивной селекции клевера лугового (Trifolium pratense L.) в условиях Северо-Востока Нечерноземной зоны России: Дис.... канд. с.-х. наук. -Киров, 2003. 211 c.

- Данилова, Н.С. Сезонное развитие видов рода Trifolium s.l. при интродукции в Центральной Якутии/Н.С. Данилова, П.А. Павлова/Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. №5(103). С. 92-95.

- Дренин, А.А. Флавоноиды и изофлавоноиды трех видов растений рода Trifolium L. и Vicia L.: автореф. дис. … канд. хим. наук. -Сургут, 2008. 24 с.

- Жизнь растений. Том 1/под ред. Н.А. Красильникова и А.А. Уранова. -М.: Просвещение, 1974. С. 5-15.

- Казаринова, Н.В. Лекарственные растения Сибири для лечения сердечно-сосудистых заболеваний/Н.В. Казаринова, М.Н. Ломоносова, В.М. Триль и др. -Новосибирск: Наука СО РАН, 1991. 240 с.

- Калинкина, В.А Становление жизненной формы Trifolium lupinaster L. В онтоморфогенезе//Вестник КрасГАУ. 2011. №1 С. 49-53.

- Капустин, Н.И. Почвоулучшающее и продукционное значение клевера луговогов северо-западном регионе/Н.И. Капустин, Н.А. Медведева, М.Л. Прозорова//Молочнохозяйственный вестник. 2015. №2(18). С. 20-28.

- Корулькин, Д.Ю. Природные флавоноиды/Д.Ю. Корулькин, Ж.А. Абилов, Р.А. Музычкина, Г.А. Толстиков. -Новосибирск: академич. издание «ГЕО», 2007. 232 с.

- Минаева, В.Г. Лекарственные растения Сибири. -Новосибирск: Наука СО, 1991. 431 с.

- Мухаярова, Е.И. Подбор и использование травосмесей оптимального состава для проведения биологической рекультивации на территории СЗФО//Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2014. № 4 (16). С. 98-103.

- Нерюнгринский район/Карты Яндекс -URL https://yandex.ru/maps/?source= morda&ll= 125. 176302%2C57.542379&z=12 (дата обращения: 04.04.2017).

- Новиков, О.О. Изучение флавоноидного состава цветков клевера лугового/О.О. Новиков, Д.И. Писарев, В.Н. Сорокопудов и др.//Научные ведомости БелГУ. Серия Естественные науки. 2010. № 21 (92). Выпуск 13. С. 113-117.

- Новоселов, М.Ю. Клевер луговой (Trifolium pratense L.)//Основные виды и сорта кормовых культур. Итоги научной деятельности Центрального селекционного центра «Клевер». -М., 2015. С. 22-73.

- Новоселова, А.С. Клевер в России/А.С. Новоселова, М.Ю. Новоселов, Н.И. Переправо и др. -Воронеж, 2002. 297 с.

- Османьян, Р.Г. Биологическая рекультивация земель на Крайнем Севере //Экологическая безопасность в АПК. Реферативный журнал. 2008. № 4. С. 888.

- Панина, О.С. Клевер белый -уникальная сельскохозяйственная культура//Актуальные вопросы современной науки и практики: сб. матер. конф. 2016. С. 88-97.

- Погода и климат. -URL: http://www.pogoda.ru.net/(дата обращения: 04.04.2017).

- Покровская, Т.М. Жизненная форма люпиновидного клевера -Trifolium lupinaster L. по ареалу и ее внутривидовые варианты//Биоморфологические исследования в современной ботанике: Матер. междун. конф. -Владивосток: БСИ ДВО РАН, 2007. С. 362-363.

- Пособие по географии Якутии. -Якутск: Бичик, 1993 80 с.

- Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Т. 3. Семейства Fabaceae -Apiaceae/Под ред. А.Л. Буданцева. -СПб., М., 2010. 601 с.

- Саввинов, Д.Д. Почвы Якутии: Проблемы рационального использования почвенных ресурсов, их мелиорация и охрана. -Якутск: Кн. изд-во, 1989. 152 с.

- Телятьев, В.В. Целебные клады. -Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1991. С. 162-163.

- Флора Сибири. Т.9. Fabaceae (Leguminosae)/Под ред. А.В. Положий, Л.И. Малышева. -Новосибирск: Наука, 1994. 280 с.

- Холзаков, В.М. Клевер луговой в адаптивно-ландшафтном земледелии//Аграрная наука -состояние и проблемы: труды регион. научно-практ. конф. 2002. С. 122-126.

- Чадин, И. Хемосистематика -основа изучения биохимического разнообразия растений. -http://ib.komisc.ru/add/old/t/ru/ir/vt/01-46/07.html (дата обращения: 04.04.2017)

- Щипарев С.М. , Медведев С.С., Шарова Е.И., Танкелюн О.В. Практикум по биохимии растений -СПб.: СПбГУ, 1996. 200 с.

- Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов животного происхождения: учеб. пособие/Под ред. Г.П. Яковлева и К.Ф. Блиновой. -СПб.: Специальная литература, 1999. 407 с

- Юркевич, М.Г. Клевер луговой -компонент городского озеленения//Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы: мат-лы I междунар. науч. конф. 2013. С. 465-466.

- Wanger, H. Plant Drug Analysis: A Thin Chromatography Atlas. 2-nd edition/H. Wanger, S. Bladt. -Springer, 2001. 385 р.