Эколого-биологическая характеристика ели колючей (Picea pungens Engelm.) в условиях городской среды (на примере г. Ижевска)

Автор: Бухарина И.Л., Поварницина Т.М.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 3 т.17, 2008 года.

Бесплатный доступ

Ель колючая (Picea pungens Engelm.) является одним из перспективных видов в озеленении промышленных центров Уральского региона. Обладая высокой декоративностью, ель колючая весьма устойчива к техногенному загрязнению, имеет стабильные морфометрические параметры годичного прироста и проявляет лабильность физиологических и биохимических показателей

Короткий адрес: https://sciup.org/148314748

IDR: 148314748

Текст краткого сообщения Эколого-биологическая характеристика ели колючей (Picea pungens Engelm.) в условиях городской среды (на примере г. Ижевска)

В настоящее время в озеленении городов широко используются хвойные растения, благодаря высокой декоративности в течение всего года, длительной вегетации, отсутствия резко выраженного листопадного периода (что снижает затраты по уходу за насаждениями). Но применение хвойные растений в зеленом строительстве ограничивается их чувствительностью к техногенному загрязнению. Одним из видов перспективных для создания городских насаждений является ель колючая ( Picea pungens Engelm.).

На родине – в горах Северной Америки – это дерево 30-40 м высотой. Продолжительность жизни хвои ели колючей составляет 4-7 лет, а продолжительность жизни особей – 100 лет. В Европе этот вид разводится с 1863 г. В России широко распространен в культуре. Ель колючая отличается зимо- и морозоустойчивостью, теневыносливостью, ветроустойчивостью, засухоустойчивостью, выдерживает загазованность и запыленность

*

**

воздуха, относительно неприхотлива к почвенному плодородию, но не является солеустойчивым видом. В городских условиях у ели колючей отмечается замедленный рост, особенно на сухих почвах. Особой устойчивостью в условиях промышленной среды отличается ель колючая серебристой формы ( P. pungens f. Argentea ) (Шиманюк, 1957; Колесников, 1958; Мамаев, 1983; Антипов, 2000; Булыгин, Ярмишко, 2001).

Благодаря плотной конусовидной низкоопушенной кроне ель колючая обладает высокой декоративностью. Кроме того, для этого вида характерно большое внутривидовое разнообразие: как по форме кроны (существуют плакучие, шаровидные, конусовидные, карликовые и другие формы), так и по окраске хвои (различают голубовато-зеленую, серебристо-белую, серебристо-синюю, беловато-желтую, голубоватую, зеленую, золотистожелтую формы). В молодом возрасте ель колючая хорошо переносит стрижку, во взрослом состоянии – пересадку, возможно ее вегетативное размножение (Северова, 1958; Мамаев, 1983). Ель колючая голубая и близкие к ней формы являются исключительно ценным материалом для одиночных посадок и небольших групп, для акцентирования входов в сады и парки, на партерах, у парковых сооружений, водоемов. Ель колючая рекомендована для живых изгородей в лесной и лесостепной зонах России. Имеет снегозащитное значение.

В Ижевске ель колючая не получила широкого применения в озеленении, существуют лишь разрозненные разновозрастные посадки. Перед нами стояла цель изучить особенности роста и развития, физиологии и биохимического состава ели колючей в условиях крупного промышленного центра (на примере г. Ижевска), с целью выработки рекомендаций по ее применению в насаждениях разных экологических категорий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ижевск является крупным промышленным центром Уральского региона с преобладанием тяжелой промышленности и хорошо развитой транспортной сетью, что создает напряженную экологическую ситуацию по уровню загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха в отдельных районах достигает 15,84) и почв (Zc = 16-32 и 32-128, т.е. умеренно опасный и опасный уровень).

Наблюдения проведены нами за особями ели колючей, произрастающими в насаждениях разных экологических категорий: в посадках вдоль крупнейших магистральных улиц К. Либкнехта и Удмуртская (поток автотранспорта составляет 960-1200 шт.авт./ч); насаждениях санитарнозащитных зон (СЗЗ) предприятий "Ижсталь" и "Автозавод ", являющихся основными загрязнителями города. В качестве зон условного контроля (ЗУК) выбраны территория крупнейшего городского парка ландшафтного типа (ЦПКиО им. С.М. Кирова) и пригородная зона, что согласуется с методическими подходами Н.С. Краснощековой (1987).

В районах исследования на основе таксационных описаний (Соколов, 1998, ГОСТ 2140-81) мы установили класс жизнеустойчивости (по пяти- балльной шкале) и эстетическую оценку (по трехбалльной шкале) особей ели колючей. Выделили по 5-10 учетных особей хорошего жизненного и среднегенеративного онтогенетического состояния для изучения экологобиологических особенностей.

В течение вегетации анализировали показатели интенсивности фотосинтеза (бескамерным методом О.Д. Быкова (1974)) и содержания аскорбиновой кислоты в листьях (ГОСТ 24556-89, титрометрический метод). После окончания периода зимнего покоя и в подготовительный к нему период определили содержание таннинов (по методу Нейбауэра–Лёвенталя) и основных элементов минерального питания в побегах растений (азот – фотоколориметрически, с использованием реактива Несслера; фосфор – по Труогу - Мейеру; калий – методом пламенной фотометрии, расчет содержания элементов – в % абс. сух. массы (Практикум по агрохимии, 1987)).

После прекращения ростовых процессов провели биометрический анализ верхушечного годичного прироста (по 20 побегов северной и южной экспозиции кроны учетных растений), измеряя их длину и биомассу в абсолютно сухом состоянии.

Математическую обработку материала провели с применением пакета "Statistica 5,5", используя методы описательной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ель колючая показала высокую жизнеустойчивость (III балла) в условиях города. Отмечены хороший рост по высоте, развитая крона, насыщенная окраска хвои, благодаря чему ель колючая характеризуется высокой эстетической оценкой (II балла). Зафиксированы отдельные пороки ствола, но в сравнении с другими хвойными и лиственными породами они менее развиты.

При проведении морфометрического анализа годичного прироста ели колючей мы не обнаружили явление ксерофитизации побегов, в тоже время отмечено существенное увеличение биомассы побегов у особей, произрастающих в защитных насаждениях предприятия "Автозавод" (табл.). В магистральных насаждениях ул. Удмуртской (где концентрация СО в воздухе > 0,5 ПДК), наоборот, отмечено увеличение длины годичного побега при уменьшении его биомассы. Последнее можно характеризовать как явление "кислого роста" – роста побега за счет растяжения клеток. У особей в защитных насаждениях предприятия "Ижсталь" длина побегов не имеет различий с контрольными зонами, но возрастает их биомасса (побеги северной экспозиции), что может быть аналогом высокой конструкционной цены листьев у лиственных пород в условиях техногенного загрязнения, формирующейся за счет увеличения синтеза веществ, обладающих защитными свойствами.

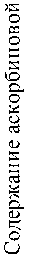

Изучение динамики ассимиляционной активности ели колючей выявило высокий уровень изменчивости показателя интенсивности фотосинтеза (ИФ) у этого вида (1426 %), что свидетельствует о его экологической пластичности.

По сравнению с лиственными породами ель колючая обладает средней интенсивностью фотосинтеза – 21,72 мг∙г-1∙ч-1. К примеру, ИФ у лиственных пород, по данным И.Л. Бухариной, Т.М. Поварнициной, К.Е. Ведерникова (2007), составляет 14,62-45,75 мг∙г-1∙ч-1. В тоже время по сравнению с аборигенными видами елей, значения этого показателя у ели колючей достаточно высоки, что, на наш взгляд, связано с использованием в озеленении города адаптированного к антропогенным условиям сортового посадочного материала. Следует указать, что хвойные, характеризующиеся более длительным по сравнению с лиственными породами периодом вегетации, обладают невысокой интенсивностью фотосинтеза, но более высокими показателями продуктивности фотосинтеза. В наших исследованиях установлено, что у ели колючей в насаждениях санитарно-защитных зон, показатель ИФ (17,68 мг∙г-1∙ч-1) даже несколько возрастает по сравнению с условно контрольными зонами (4,69 мг∙г-1∙ч-1). Наиболее высокие значения зафиксированы в СЗЗ предприятия "Ижсталь". Максимальная ассимиляционная активность хвои ели колючей в насаждения промышленных зон наблюдается в июле и составляет 23,08 мг∙г-1∙ч-1 (рис. 1), что немаловажно, т.к. другие виды древесных растений в этот период, как правило, снижают интенсивность фотосинтеза из-за высоких температур и уровня загрязнения среды (Поварницина, 2007).

Таблица

Морфометрические показатели годичного побега ели колючей в насаждениях разных функциональных зон (г. Ижевск)

|

Место произрастания |

Зоны условного контроля |

СЗЗ промышленных предприятий |

Магистральные посадки |

|

|

"Автозавод" |

"Ижсталь" |

|||

|

Длина годичного прироста, см |

4,7 + 0,4* 3,3-6,1** |

6,2 + 0,5 4,6-7,8 |

9,7 + 1.9 3,1-16,3 |

10,8 + 0,8 8,0-13,6 |

|

4,6 + 0,5 3,1-6,2 |

6,2 + 0,7 3,8-8.7 |

5,4 + 0,1 3,3-6,5 |

12,4 + 1,7 6,7-18,2 |

|

|

Биомасса годичного прироста, г (абс. сух.) |

0,71 + 0,01 0,70-0,72 |

1,16 + 0,01 1,15-1,17 |

0,86 + 0,01 0,85-0,87 |

0,67 + 0,01 0,65-0,69 |

|

0,86 + 0,01 0,83-0,89 |

0,95 + 0,01 0,91-0,99 |

0,27 + 0,01 0,25-0,29 |

0,80 + 0,01 0,79-0,81 |

|

Примечание. * в верхней строке указаны параметры побега северной экспозиции кроны, в нижней строке – южной;

** – доверительный интервал для среднего значения.

Интенсивность фотосинтеза ели колючей, произрастающей в магистральных посадках ниже, чем в СЗЗ промпредприятий, но в то же время остается на уровне показателей парковой и пригородной зоны, что позволяет сделать вывод о достаточно высокой устойчивости ассимиляционного аппарата к антропогенному загрязнению. По данным О.А. Неверовой,

Е.Ю. Колмогоровой (2003), исследовавших фотосинтез ели сибирской в магистральных посадках г. Кемерово, его показатели составляют 1,70-3,90 мг∙г-1∙ч-1, что значительнониже установленных нами для ели колючей.

Обобщая полученные данные, можно заключить, что динамика ассимиляционной активности ели колючей в течение вегетационного периода довольно стабильна, что характеризует относительно высокую устойчивость изучаемого вида.

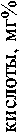

В условиях окислительного стресса, характерного для промышленных зон, возрастает роль антиоксидантной системы защиты растений, которая обеспечивается специальными ферментами и низкомолекулярными соединениями (аскорбиновой кислотой, фенольными соединениями, пигментами), выполняющими роль антиоксидантов (Чупахина, 1997, Фукс-ман, 2001).

Рис. 1. Интенсивность фотосинтеза ели колючей, произрастающей в насаждениях разных функциональных зон г. Ижевска

Содержание аскорбиновой кислоты в хвое ели колючей весьма изменчиво (более 50000%). Концентрация данного метаболита в условиях интенсивной техногенной нагрузки увеличивается. К примеру, в магистральных посадках в июне она составляет 1279,7 мг% (рис. 2). В июле и августе содержание аскорбиновой кислоты в хвое резко снижается и, возможно, связано не только с накоплением поллютантов в ходе вегетации, но и с периодом плодоношения (Илькун, 1971).

У ели колючей содержание таннинов в побегах после периода зимнего покоя превышает показатели ЗУК. К концу вегетации во всех типах насаждений их концентрация возрастает: при этом у растений в СЗЗ пред- приятий наибольшее количество таннинов накапливается в хвое прошлых лет (2,36-3,07%), а в магистральных посадках – в побегах текущего года (4,40%). Таким образом, физиологической особенностью вида является способность перераспределять эти вещества в своих структурных частях, что может быть одной из причин устойчивости ели колючей к условиям городской среды.

Магистральные посадки

СЗЗ промпредриятий

Зоны условного контроля август

Рис. 2. Содержание аскорбиновой кислоты в хвое ели колючей, произрастающей в насаждениях разных функциональных зон г. Ижевска

Большое значение в формировании устойчивости имеет обеспеченность растений основными элементами минерального питания. Проведя анализ содержания основных элементов минерального питания в побегах ели колючей, мы выявили, что в городских насаждениях наибольшему изменению подвержен обмен калия: у растений наблюдается достоверное снижение концентрации калия в побегах прошлых лет и ее возрастание в хвое текущего года и прошлых лет. Это, на наш взгляд, связано с усилением водообмена хвои, поскольку в городской среде, отличающейся пониженной влажностью атмосферного воздуха и почв, усиливается скорость передвижения воды по растению. Также установлено, что азот концентрируется в побегах текущего года у особей, произрастающих в насаждениях зон с интенсивной техногенной нагрузкой. Достоверных изменений в обмене фосфора нами не выявлено.

ВЫВОДЫ

В городской среде ель колючая имеет высокую жизнеустойчивость и декоративность. У данного вида установлена изменчивость физиолого- биохимических показателей и относительная стабильность морфологических структур в условиях интенсивной техногенной нагрузки. Ель колючая имеет довольно высокую интенсивность фотосинтеза, которая максимально реализуется в насаждениях промышленных зон, что можно объяснить невысоким уровнем загрязнения, стимулирующим фотосинтез. Хвоя ели колючей отличается повышенными концентрациями аскорбиновой кислоты и таннинов в магистральных посадках, что обеспечивает антиоксидантную защиту ее ассимиляционного аппарата.

Условия городской среды вызывают изменение содержания основных элементов минерального питания в побегах ели колючей, что в большей степени сказывается на обмене азота и калия.

Таким образом, адаптивный потенциал ели колючей, позволяющий ей произрастать в условиях урбанизированной среды, складывается из относительно стабильных составляющих, таких как морфометрические показатели побега и обмен основных элементов минерального питания, формирующих устойчивость; так и из вариабельных параметров, таких как физиологические и биохимические показатели, которые обеспечивают экологическую пластичность вида.

Ель колючая может быть рекомендована к широкому применению в разных экологических категориях городских насаждений, и ограниченно – в магистральных посадках.

Список литературы Эколого-биологическая характеристика ели колючей (Picea pungens Engelm.) в условиях городской среды (на примере г. Ижевска)

- Антипов В.Г. Декоративная дендрология. Минск: «Дизайн ПРО», 2000. 279 с.

- Булыгин Н.Е., Ярмишко В.Т. Дендрология. М.: МГУЛ, 2001. 528 с.

- Бухарина И.Л., Поварницина Т.М., Ведерников К.Е. Эколого-биологические особенности древесных растений в урбанизированной среде. Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2007. 216 с.

- Быков О.Д. Бескамерный способ изучения фотосинтеза: метод. указания. Л.: ВНИИР им. Н.И. Вавилова, 1974. 17 с.

- Илькун Г.М. Газоустойчивость растений: вопросы экологии и физиологии. Киев: Наукова думка, 1971.