Эколого-биологическая характеристика флоры поймы реки Татьянки (Самарская область)

Автор: Митрошенкова А.Е., Ильина В.Н.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты инвентаризации флоры поймы реки Татьянка (Самарская область). Зарегистрировано 114 представителей сосудистых растений. Они принадлежат к 80 родам, 34 семействам и 2 отделам. Во флоре доминирует луговая (41 вид; 40,0%) и лесостепная (19 видов; 16,7%) группы растений. Экологический анализ по отношению к водному режиму показал преобладание мезофитов - 66 видов (57,9%). Флора поймы реки Татьянки не содержит растений, включенных в Красную книгу Самарской области. Современное состояние природного комплекса свидетельствует о сильной антропогенной трансформации растительного покрова.

Флора, река татьянка, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148315271

IDR: 148315271 | УДК: 582.35+502.72 | DOI: 10.24411/2073-1035-2020-10306

Текст краткого сообщения Эколого-биологическая характеристика флоры поймы реки Татьянки (Самарская область)

Проблемы охраны пойменных лугов, рационального их использования имеют первостепенное значение [4-6, 13, 16, 17, 20, 21, 29-31], в том числе для будущего таких крупных мегаполисов как Самара и Новокуйбышевск. В связи с этим изучение видового разнообразия флоры поймы р. Татьянки актуально на современном этапе.

В подготовительный период изучались литературные и картографические материалы по обсуждаемому вопросу. Полевые исследования флоры и растительности проводились нами в 2018-19 гг. во время полевых практик со студентами и самостоятельных поездок авторов. В природе осуществлялся сбор гербарного материала, составлялись подробные флористические списки и проводились полевые описания растительных сообществ. Изучение раститель-

ных сообществ проводилось по общепринятым методикам [1, 7, 8, 24, 38, 43]. При изучении почв были использованы данные, имеющиеся в справочном пособии [25]. При описании растительности обязательно указывали влияние на неё хозяйственной деятельности человека. В камеральный период анализировались собранные данные, проводилось уточнение видовой принадлежности растений, и анализировались более ранние гербарные сборы. Определение растений проводилось по доступным определителям [10, 19, 23, 33-35, 37].

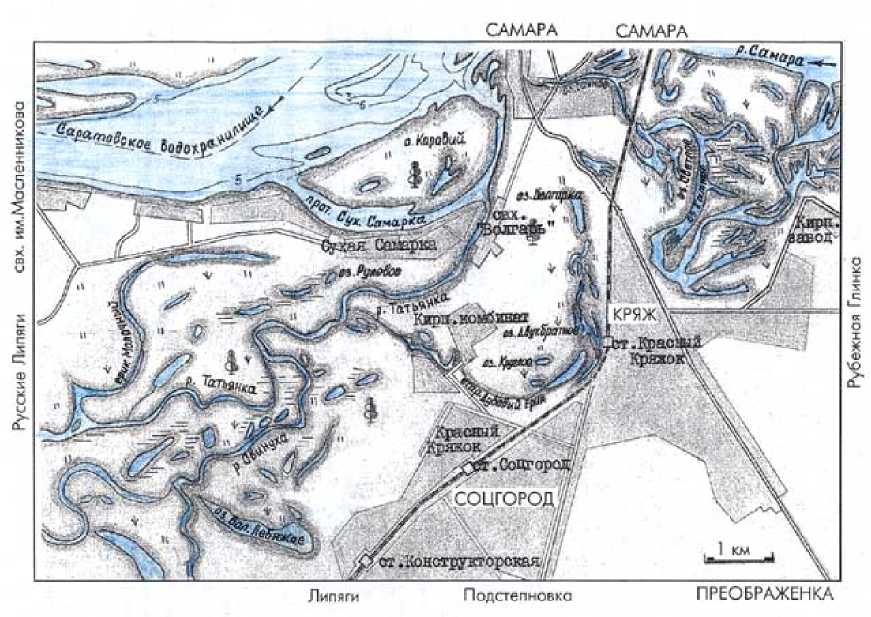

Район исследования – пойма р. Татьянки находится в бассейне р. Самары (рисунок). Протяжённость р. Татьянки до 15 км. Береговая линяя пологая, иногда с крутыми уступами. Ширина водного зеркала от 10 до 15 м. Глубина различна, наибольшая 4,5-5 м и более. Дно чаще илистое. В летнее время часто наблюдается «цветение» воды, вызываемое массовыми развитием зелёных и сине-зеленых водорослей.

Название – река Татьянка – необычно для рек, так как женские имена встречаются обыч- но лишь в названиях населенных пунктов. По всей видимости, название реки представляет собой видоизменение, существовавшего ранее. Вероятно, таким названием была «татья» и – это на древнерусском означало – разбойничать, от «тать» – разбойник. Слова эти уже к 18 столетию вышли из активного употребления в

Рис. Река Татьянка с прилегающими территориями

В летнее время вода в речке вследствие обильного испарения и отсутствия стока сильно минерализуется. Половодья продолжается недолго и обычно заканчивается одновременно с исчезновением снегового покрова. В меженный период в некоторых местах пересыхает. В летне-осенний период сильные дожди могут вызвать незначительный подъём уровня воды в реке [15]. На формирование почвенного покрова в речной пойме оказывает затопление весной паводками водами с отложением наносов различной мощности и состава. Большое влияние оказывает при этом залегание грунтовых вод. Степень проявления этих факторов определяет формирование в пойме различных по морфологии и физико-химическому составу аллювиальных почв [22].

В результате обработки полученных материалов установлено, что флора поймы р. Татьянки представлена 114 видами высших сосудистых растений:

Отдел EQUISETOPHYTA

Сем. EQUISETACEAE русском языке. В результате, возникшее некогда на их основе название стало непонятным. Позднее оно и было переосмыслено на основе сближения с распространённым женским именем в уменьшительной форме (Татья – Татьянка).

-

1) Equisetum pratense Ehrh.

-

2) Equisetum sylvaticum L. Отдел MAGNOLIOPHYTA Класс MAGNOLIOPSIDA

Сем. RANUNCULACEAE

-

3) Ranunculus acris L.

-

4) Ranunculus repens L.

-

5) Thalictrum flavum L.

-

6) Thalictrum minus L.

Сем. ULMACEAE

-

7) Ulmus laevis Pall. Сем.URTICACEAE

-

8) Urtica dioica L.

Сем. CARYOPHYLLACEAE

-

9) Dianthus deltoides L.

-

10) Dianthus pratensis Bieb.

Сем. POLYGONACEAE

-

11) Fallopia convolvus (L.) A. Love

-

12) Polygonum aviculare L. s. 1.

-

13) Rumex confertus Willd.

-

14) Rumex cripus L.

Сем. CUCURBITFCEAE

-

15) Bryonia alba L.

Сем. BRASSICACEAE

-

16) Nasturtium officinale R. Br.

-

17) Rorippa austriaca (Crantz) Bess.

-

18) Rorippa brachycarpa (C.A. Mey.) Hayek

Сем. SALICACEAE

-

19) Populus alba L.

-

20) Populus nigra L.

-

21) Salix alba L.

-

22) Salix fragilis L.

Сем. PRIMULACEAE

-

23) Lysimachia nummularia L.

-

24) Lysimachia vulgaris L.

Сем. MALVACEAE

-

25) Althaea officinalis L.

-

26) Lavatera thuringiaca L.

Сем. EUPHORBIACEAE

-

27) Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer.

Сем. ROSACEAE

-

28) Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

-

29) Malus sylvestris Mill.

-

30) Potentilla anserina L.

-

31) Rubus caesius L.

-

32) Sanguisorba officinalis L.

Сем. FABACEAE

-

33) Amoria fragifera (L.) Roskov

-

34) Amoria repens (L.) C. Presl

-

35) Genista tinctoria L.

-

36) Lathyrus pratensis L.

-

37) Lotus corniculatus L.

-

38) Medicago lupulina L.

-

39) Medicado sativa L.

-

40) Trifolium alpestre L.

-

41) Trifolium medium L.

-

42) Trifolium pratense L.

-

43) Vicia cracca L.

Сем. LYTHRACEAE

-

44) Lythrum salicaria L.

-

45) Lythrum virgatum L.

Сем. APIACEAE

-

46) Eryngium planum L.

-

47) Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.

-

48) Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur

Сем. OLEACEAE

-

49) Fraxinus lanceolata Borkh

Сем. RUBIACEAE

-

50) Galium boreale L.

-

51) Galium verum L.

Сем. CONVOLVULACEAE

-

52) Convolvulus arvensis L.

Сем. CUSCUTACEAE

-

53) Cuscuta europaea L.

Сем. BORAGINACEAE

-

54) Cynoglossum officinale L.

-

55) Symphytum tanaicense Steven

Сем. SCROPHULARIACEAE

-

56) Odontites vulgaris Moench

-

57) Veronica longifolia L.

-

58) Veronica prostrata L.

Сем. PLANTAGINACEAE

-

59) Plantago major L.

Сем. LAMIACEAE

-

60) Glechoma hederacea L.

-

61) Lycopus europaeus L.

-

62) Mentha arvensis L.

-

63) Stachys palustris L.

Сем. ASTERACEAE

-

64) Achillea millefolium L.

-

65) Achillea setacea Waldst. Et Kit.

-

66) Ambrosia artemisiifolia L.

-

67) Ambrosia trifida L.

-

68) Artemisia abrotanum L.

-

69) Artemisia absinthium L.

-

70) Artemisia pontica L.

-

71) Artemisia sericea Web. Ex Steclim.

-

72) Artemisia vulgaris L.

-

73) Bidens cernua L.

-

74) Bidens frondosa L.

-

75) Bidens tripartita L.

-

76) Cichorium intybus L.

-

77) Cirsium canum (L.) All.

-

78) Cirsium incanum (S.G. Gmel.) Fisch.

-

79) Erigeron acris L.

-

80) Galatella biflora (L.) Nees

-

81) Inula britannica L.

-

82) Inula helenium L.

-

83) Inula salicina L.

-

84) Leontodon autumnalis L.

-

85) Picris hieracioides L.

-

86) Ptarmica vulgaris Hill

-

87) Senecio jacobaea L.

-

88) Strratula coronata L.

-

89) Sonchus arvensis L.

-

90) Tanacetum vulgare L.

-

91) Taraxacum officinale Wigg. s. 1.

-

92) Tragopon pratensis L.

-

93) Xanthium strumarium L.

Класс LILIOPSIDA

Сем. BUTOMACEAE

-

94) Butomus umbellatus L.

Сем. ALISMATACEAE

-

95) Alisma plantago-aquatica L.

Сем. POTAMOGETONACEAE

-

96) Potamogeton crispus L.

Сем. ASPARAGACEAE

-

97) Asparagus officinalis L.

Сем. CYPERACEAE

-

98) Carex hirta L.

-

99) Carex nigra (L.) Reichard

-

100) Carex praecox Schreb.

-

101) Carex vulpina L.

-

102) Scirpus lacustris L.

Сем. POACEAE

-

103) Agrostis gigantea Roth

-

104) Agrostis stolonifera L.

-

105) Alopecurus pratensis L.

-

106) Bromopsis inermis (Leyss.) Holub

-

107) Calamagrostis epigeios (L.) Roth

-

108) Dactylis glomerata L.

-

109) Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.

-

110) Elytrigia repens (L.) Nevski

-

111) Festuca pratensis Huds.

-

112) Phleum pratense L.

-

113) Poa pratensis L.

Сем. TYPHACEAE

-

114) Typha angustifolia L.

Они принадлежат к 80 родам, 34 семействам и 2 отделам (табл. 1). Названия систематических групп приводится по системе [34]. Наименования видов даны в соответствии с флористической сводкой [36].

Таблица 1

Таксономическое разнообразие флоры поймы р. Татьянки

|

Систематическая группа |

Число семейств |

Число родов |

Число видов |

% от общего числа видов |

|

Отдел EQUISETOPHYTA |

1 |

1 |

2 |

1,7 |

|

Отдел MAGNOLIOPHYTA |

31 |

79 |

112 |

98,2 |

|

Класс Magnoliopsida |

24 |

62 |

91 |

79,9 |

|

Класс Liliopsida |

7 |

17 |

21 |

18,4 |

|

Всего: |

32 |

80 |

114 |

100 |

Таблица 2

Ведущие семейства цветковых растений (по количеству видов)

|

Название семейства |

Число видов |

% от общего числа видов |

|

1. Asteraceae |

30 |

26,3 |

|

2. Fabaceae |

11 |

9,6 |

|

3. Poaceae |

11 |

9,6 |

|

4. Rosaceae |

5 |

4,4 |

|

5. Cyperaceae |

5 |

4,4 |

|

6. Ranunculaceae |

4 |

3,5 |

|

7. Polygonaceae |

4 |

3,5 |

|

8. Salicaceae |

4 |

3,5 |

|

9. Lamiaceae |

4 |

3,5 |

|

Общее число видов ведущих семейств |

78 |

68,3 |

|

Всего: |

114 |

100 |

Соотношение крупных таксономических групп показывает, что наибольшее число видов (112; 98,2%) насчитывает отдел MAGNOLIOPHYTA, из них 91 вид (79,9%) являются представителями класса Magnoli-opsida и 21 вид (18,4%) относятся к классу Liliopsida. Цветковые растения относятся к 24 семействам и 62 родам. Отдел EQUI-SETOPHYTA содержит одно семейство EQUISETACEAE представленное 1 родом и 2 видами: Equisetum pratens Ehrh. и Equi-setum sylvaticum L.

Роль ведущих семейств цветковых растений флоры р. Татьянки отражена в таб- лице 2. Довольно высокая степень устойчивости флоры отмечается у следующих семейств: Asteraceae (30 видов), Fabaceae (11 видов), Poaceae (11 видов), Rosaceae (5 видов), Cyperaceae (5 видов), Ranunculaceae (4 вида), Polygonaceae (4 вида), Salicaceae (4 вида), Lamiaceae (4 вида). В этих семействах зарегистрировано в сумме 78 вида (68,3%), т.е. более половины от общего числа видов. Остальные 23 семейства представлено меньшим количеством видов (36).

В картине соотношения родов в изученной флоре лидируют роды, с минимальным количеством видов. От них, в целом, зави- сит флористическое разнообразие изучен- представленные максимальным количе-ной территории. Замыкают этот ряд роды, ством видов (табл. 3).

Таблица 3

Соотношение родов во флоре р. Татьянки

|

Статус рода |

Количество родов |

|

|

абсолютное |

в процентах |

|

|

Родов по 5 видов |

2 |

2,5 |

|

Родов по 3 вида |

5 |

6,25 |

|

Родов по 2 вида |

15 |

18,7 |

|

Родов по 1 виду |

58 |

72,5 |

|

Всего: |

80 |

100 |

Таблица 4

Флористические показатели поймы р. Татьянки

|

Флористические показатели |

Флора в целом |

|

Число семейств |

32 |

|

Число родов |

80 |

|

Число видов |

114 |

|

Среднее число видов в семействе |

3,56 |

|

Число семейств, представленных 1 видом |

13 |

|

Тоже в процентах |

43,7 |

|

Число семейств, представленных 2 видами |

7 |

|

Тоже в процентах |

21,9 |

Таблица 5

Соотношение жизненных форм растений во флоре поймы р. Татьянки

|

Жизненные формы (экобиоморфы) |

Число видов |

|

|

абсолютное |

в процентах |

|

|

Деревья |

5 |

4,4 |

|

Кустарники |

3 |

2,6 |

|

Полукустарники |

2 |

1,7 |

|

Полукустарнички |

1 |

0,9 |

|

Травянистые многолетники в том числе: |

103 |

90,3 |

|

Корневищные |

34 |

30,0 |

|

Стержнекорневые |

19 |

16,7 |

|

Длиннокорневищные |

16 |

14,0 |

|

Короткокорневищные |

9 |

7,9 |

|

Кистекорневые |

3 |

2,6 |

|

Корнеотпрысковые |

4 |

3,5 |

|

Клубнекорневые |

1 |

0,9 |

|

Рыхлодерновинные |

1 |

0,9 |

|

Густодерновинные |

1 |

0,9 |

|

Двулетники |

4 |

3,5 |

|

Однолетники |

11 |

9,6 |

|

Всего: |

114 |

100 |

В целом флористические показатели сосудистых растений в пойме р. Татьянки отражены в таблице 4. Здесь лидируют семейства с 1-2 видами, замыкают ряд семейства, представленные большим числом видов.

Экобиоморфы рассматриваются нами традиционно, согласно системе И.Г. Серебрякова

[27, 28]. Наиболее многочисленную группу флористического разнообразия р. Татьянки составляют травянистые многолетники (поликар-пики) – 103 вида (90,3%) (табл. 5). В них довольно существенная роль принадлежит корневищным (34 вида; 30,0%), стержнекорневым (19 видов; 16,7%), длиннокорневищным (16 видов; 14%) и короткокорневищным (9 видов;

-

7 ,9%) растениям. Кистекорневые (3 вида; 2,6%), корнеотпрысковые (4; 3,5%), клубнекорневые (1 вид; 0,9%) и дерновинные формы, включая рыхлодерновинные (1 вид; 0,9%) и густодерновинные (1 вид; 0,9%), также характерны для флоры изученной поймы. На деревья, кустарники, полукустарники и полукустарнички приходится 11 видов или 9,6%. Мо-нокарпики, в сумме составляют 15 видов или 13,1%. Однолетники представлены 11 видами (9,6%), двулетники – 4 видами растений (3,5%). Это связано с усиленным воздействием антропогенного фактора на фитоценозы пойменного луга р. Татьянки.

Эколого-фитоценотический анализ видового состава [2, 9, 23] показывает, что здесь доминирует луговая (41 вид; 40,0%) и лесостепная (19 видов;16,7%) группы растений (табл. 6). Это объясняется характером исследуемой местности. В сложении растительного покрова немаловажная роль принадлежит лугово-лесным видам (15 видов, 13,1%) и лесным (11 видов, 9,6%), что объясняется наличием в луговой пойме лесных полян и опушек.

Таблица 6

|

Эколого-фитоценотические группы растений во флоре поймы р. Татьянки |

||

|

Эколого-фитоценотическая группа |

Число видов |

|

|

абсолютное |

в процентах |

|

|

1. Луговая |

41 |

40,0 |

|

2. Лесостепная |

19 |

16,7 |

|

3. Лугово-лесная |

15 |

13,1 |

|

4. Лесная |

11 |

9,6 |

|

5. Лугово-степная |

9 |

7,9 |

|

6. Прибрежно-водная |

6 |

5,2 |

|

7. Лугово-болотная |

3 |

2,6 |

|

8. Адвентивная |

2 |

1,7 |

|

9. Сорная |

7 |

6,1 |

|

10. Водная |

1 |

0,9 |

|

Всего: |

114 |

100 |

Таблица 7

Экологические группы растений во флоре поймы р. Татьянки

|

Экологические группы |

Число видов |

|

|

абсолютное |

в процентах |

|

|

1. Мезофиты |

66 |

57,9 |

|

2. Ксерофиты |

3 |

2,6 |

|

3. Гигрофиты |

2 |

1,7 |

|

4. Ксеро-мезофиты |

11 |

9,6 |

|

5. Мезо-ксерофиты |

6 |

5,3 |

|

6. Мезо-гигрофиты |

3 |

2,6 |

|

7. Гигро-мезофиты |

15 |

13,1 |

|

8. Гелофиты |

5 |

4,4 |

|

9. Мезо-галофиты |

1 |

0,8 |

|

10. Гидрофиты |

2 |

1,7 |

|

Всего: |

114 |

100 |

Прибрежно-водная и лугово-болотная группы содержат 6 видов (5,2%) и 3 вида (2,6%) соответственно и занимают определённые местообитания: прирусловой и центральной части поймы. 7 видов сорной группы (6,1%) встречаются на пахотных зонах, что связано с высокой степенью их хозяйственного освоения.

Экологический анализ по отношению к водному режиму проводили, придерживаясь понятий, изложенных в работах А.П. Шенникова

-

[3 9] и И.М. Культиасова [18]. Во флоре поймы р. Татьянки выявлено 10 экологических групп растений. Из них преобладают мезофиты – 66 видов, что составляет 57,9% от общего видового состава (табл. 7). Промежуточные экогруппы – ксеро-мезофиты и гигро-мезофиты представлены примерно одинаковым количеством видов (11 видов, 9,6% и 15 видов, 13,1% соответственно).

В результате проведённых исследований ристикам изученные растения относятся к 22 флоры поймы р. Татьянки нами было установ- группам (табл. 8).

лено, что по хозяйственно-полезным характе-

Таблица 8

|

Хозяйственно-полезные растения во ф |

лоре поймы р. Татьянки |

|

Хозяйственно-полезные группы |

Общее количество видов |

|

1. Лекарственные |

67 |

|

2. Медоносные |

51 |

|

3. Кормовые |

46 |

|

4. Красильные |

19 |

|

5. Пищевые |

10 |

|

6. Ядовитые |

17 |

|

7. Декоративные |

20 |

|

8. Эфирномасличные |

11 |

|

9. Дубильные |

17 |

|

10. Пыльценосные |

9 |

|

11. Технические, в т.ч. текстильные |

4 |

|

12. Витаминоносные |

6 |

|

13. Пряные |

7 |

|

14. Сорные |

9 |

|

15. Поделочные |

4 |

|

16. Жирномасличные |

3 |

|

17. Противоэрозионные |

1 |

|

18. Инсектицидные |

2 |

|

19. Культивируемые |

3 |

|

20. Газонные |

1 |

|

21. Закрепители песков |

1 |

|

22. Используются в лесоразведении |

1 |

Среди них доминируют лекарственные растения (67 видов). Также большая роль принадлежит медоносным (51 вид), кормовым (46 видов), декоративным (20 видов) растениям. Красильные (19 видов), декоративные (20 видов), дубильные (17 видов), пищевые (10) и ядовитые (17) растения представлены меньшим количеством видов. От 4 до 11 видов растений содержат хозяйственно-полезные группы как поделочные (4), технические, в т.ч. текстильные (4), витаминоносные (6), пряные (7), пыль-ценосные (9), сорные (9), эфирномасличные (11). Остальные группы содержат незначительное количество видов.

В результате проведённых исследований во флоре поймы р. Татьянки отмечено 2 вида довольно редко распространённых растений [32], что составляет 1,7% от общего числа их флоры ( Nasturtium officinale R.Br., Bidens frondosa L.).

Луговые растительные сообщества поймы р. Татьянки отличаются друг от друга своей реакцией на воздействие антропогенного фактора. Наиболее заметно отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека сказывается на лугово-степной и прибрежноводной растительности. Несколько большей устойчивостью характеризуются луговые и лугово-лесные фитоценозы исследуемой террито- рии [41, 42]. Антропогенное воздействие на фитоценозы поймы р. Татьянки в целом искажает и замедляет естественный процесс флоро-генеза, что негативно может отразиться на флористическом разнообразии данной территории.

Список литературы Эколого-биологическая характеристика флоры поймы реки Татьянки (Самарская область)

- Алёхин В.В. Методика полевых ботанических исследований. М.: Наука, 1987. 218 с.

- Андреев Н.Г. Луговедение. М.: Агропромиз-дат, 1985. 254 с.

- Афанасьев Т.П. Подземные воды Среднего Поволжья и Прикамья и их гидрохимическая зональность. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 117 с.

- Бирюкова Е.Г. Растительный покров речных истоков // Сложение и динамика растительного покрова: Межвуз. сб. науч. тр. Куйбышев, 1983. С. 4149.

- Бирюкова Е.Г., Ильина Н.С., Устинова А.А. Инвентаризация растительного покрова долин малых рек // Малые реки: современное экологическое состояние, актуальные проблемы. Тез. докл. между-нар. науч. конф. Россия, Тольятти, 2001. С. 31.

- Бирюкова Е.Г., Ильина Н.С., Устинова А.А. Экологическая роль и проблема сохранения речных истоков в Самарской области // Материалы международной конференции «Природное наследие России: изучение, мониторинг, охрана». г. Тольятти, Россия (21-24 сент. 2004 г). Тольятти: ИЭВБ РАН, 2004. С. 29-30.

- Быков Б.А. Геоботаника. Алма-Ата: АН Каз-ССР, 1957. 382 с.

- Воронов А.Г. Геоботаника. М.: Высшая школа, 1973. 384 с.

- Горышина Т.К. Экология растений. М.: Высшая школа, 1979. 310 с.

- Губанов И.А., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. Определитель высших растений средней полосы европейской части СССР. М.: Просвещение, 1981. 286 с.

- Ильина В.Н. К изучению луговой растительности в бассейне Средней Волги // Карельский научный журнал. 2014. № 3 (8). С. 115-118.

- Ильина В.Н. Экологическая пластичность флоры Екатериновского залива Саратовского водохранилища в низовьях реки Безенчук // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2014. Т. 23, № 3. С. 182-189.

- Ильина В.Н., Митрошенкова А.Е. Особенности флоры и растительности долины реки Сок в нижнем течении в условиях антропогенной трансформации // Инновационные подходы к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем. Материалы V Международной конференции. 11-14 апреля 2018 г., Самара -СГЭУ - Тольятти - ИЭВБ РАН, 2018. С. 105-112.

- Ильина В.Н., Саксонов С.В., Ильина Н.С., Соловьева В.В., Митрошенкова А.Е., Савенко О.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Иванова А.В., Бирюкова Е.Г., Матвеев В.И. О судьбе реки Бина-радки, Старобинарадских прудов и памятника природы «Старобинарадские заросли белокрыльника болотного» // Самарская Лука. 2012. Т. 22, № 1. С. 159-175.

- Колобов Н.В. Климат Среднего Поволжья. Казань: Изд. Казан. ун-та, 1968. 251 с.

- Конева Н.В. Прибрежно-водная и водная растительность некоторых водоемов Жигулевского заповедника // Бюл. Самар. Лука. 1995. № 6. С. 167171.

- Конева Н.В., Саксонов С.В. К проблеме охраны водных и прибрежно-водных растений в Среднем Поволжье // Вестн. Волж. ун-та им. В.Н. Татищева. Сер. 219 «Экология». Тольятти: ВУиТ, 2007. Вып. 7. С. 135-140.

- Культиасов И.М. Экология растений. Изд. МГУ, 1982. 359 с.

- Маевский П.Ф. Флора Средней полосы Европейской части СССР. Л.: Колос, 1964. 876 с.

- Матвеев В.И. Флора и растительность водоемов Средней Волги и ее притоков: Автореф. дис... канд. биол. наук. Саратов, 1963. 20 с.

- Матвеев В.И., Соловьева В.В. Проблемы охраны и рекреационного использования водоемов г. Самары и пути их решения // Методология и методика научных исследований в области естествознания: Матер. Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию д.б.н., проф. Л.В. Воржевой. Самара: Изд-во СГПУ, 2006. С. 240-249.

- Носин В.А., Агафодоров И.П., Крылов В.П., Ситников Б.А. Почвы Куйбышевской области. Куйбышев: ОРГИЗ, 1949. 382 с.

- Определитель растений Среднего Поволжья / Под ред. В.В. Благовещенского. Л.: Наука, 1984. 391 с.

- Полевая геоботаника / Под ред. Е.М. Лаврен-ко, А.А. Корчагиной. М.; Л.: Из-во АН СССР, Ле-нингр. отд., 1959. Т. 1. 436 с.

- Почвы Куйбышевской области / Отв. ред. Г.Г. Лобов. Куйбышев: Кн. изд-во, 1984. 392 с.

- Природа Куйбышевской области / сост. Горелов М.С., Матвеев В.И., Устинова А.А. Куйбышев: Кн. изд-во, 1990. 464 с.

- Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение / Полевая геоботаника. М. -Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 146-205.

- Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. М.: Наука, 1962. 378 с.

- Соловьева В.В. Прибрежно-водная флора памятника природы «Иргизская пойма» // Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий: Материалы Международ. научн. конф. Оренбург: ИПК «Газпромпечать», 2001. С. 171-172.

- Соловьева В.В., Саксонов С.В., Матвеев B.И. Озера Самары: история, биоразнообразие, проблемы охраны: моногр. Тольятти: Кассандра, 2014. 129 с.

- Соловьёва В.В., Саксонов С.В., Сенатор C.А., Семенов А.А., Лапов И.В., Медведев Д.В., Шакуров А.И. Гидроботанические исследования Среднего Поволжья (XXI век). Тольятти: Кассандра, 2015. 237 с.

- Сосудистые растения Самарской области / Под ред. Устиновой А.А. и Ильиной Н.С. Самара: ООО «ИПК «Содружество», 2007. 400 с.

- Терехов А.Ф. Определитель весенних и осенних растений Среднего Поволжья и Заволжья. Куйбышев: Кн. изд-во, 1969. 464 с.

- Флора европейской части СССР. Л: Наука, 1974-1996. Т. 1-12.

- Флора СССР / Под ред. В.Л. Комарова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1934-1960.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья, 1995. 992 с.

- Шанцер И.А. Растения средней полосы Европейской России. Полевой атлас. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. 423 с.

- Шенников А.П. Введение в геоботанику. Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. 447 с.

- Шенников А.П. Экология растений. М.: Советская наука, 1950. 375 с.

- Шенников А.П. Луговедение. Л.: Изд-во ЛГУ, 1941. 511 с.

- Экология города. М.: Научный мир, 2004. 624 с.

- Яницкий О.Н. Экологическая перспектива города. М.: Мысль, 1987. 287 с.

- Ярошенко П.Д. Геоботаника, М.: Просвещение, 1969. 200 с.