Эколого-биологическая оценка козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) как перспективной культуры для интродукции в условиях г. Сургута

Автор: Моисеева Е.А., Бордей Р.Х.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 10, 2017 года.

Бесплатный доступ

Экстремальные климатические условия г. Сургута и обустройство города на насып-ных субстратах, подверженных постоянной водной и ветровой эрозии, обуславливают не-обходимость введения новых видов растений. Интродуценты должны обладать широкой экологической пластичностью, ценными био-логическими и биогеоценотическими свойст-вами для адаптации к суровым почвенно-климатическим условиям округа. Многолетняя бобовая культура козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) может стать перспек-тивной для решения данных проблем. В ста-тье представлены результаты первичной оценки интродукции Galega orientalis Lam. 2-го и 3-го года жизни (сорт Гале) в условиях Сур-гутского района ХМАО - Югры. Установлено, что козлятник восточный полностью аккли-матизируется в условиях интродукции. Рас-тения вступили в фазу цветения и плодоно-шения на 3-й год вегетации при сумме эф-фективных температур воздуха выше 10 °С =1034-1563,4 °С. Бинарный посев козлятника с горохом в целом оказал негативное последей-ствие на рост и развитие растений за два года исследований. Наблюдалось уменьшение густоты травостоя, высоты побегов и длины главного корня на 20-54 %, снижение урожай-ности на 65-84 %, листообразования и накоп-ления подземной биомассы - в 1,5-2 раза, ФСП - в 2-5 раз ниже. Интродукция Байкалом-ЭМ1 стимулировала адаптационный потенциал растений к почвенно-климатическим условиям региона возделывания. Отмечено увеличение всех морфометрических показателей, фото-синтетического потенциала, биологической и семенной продуктивности растений. На осно-вании полученных данных можно рекомендо-вать интродукцию козлятника восточного как в чистых посевах, так и с применением микро-биологического удобрения Байкал-ЭМ1 для инокуляции семян посевом. Интродукция коз-лятника восточного в г. Сургуте позволит расширить ассортимент многолетних рас-тений с широким экологическим потенциалом, используемых для озеленения города.

Интродукция, козлятник восточный, байкал-эм1, сургут

Короткий адрес: https://sciup.org/140224138

IDR: 140224138 | УДК: 582.736:581.22+581.9

Текст научной статьи Эколого-биологическая оценка козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) как перспективной культуры для интродукции в условиях г. Сургута

Введение. Сургут является одной из наиболее промышленно развитых и урбанизированных территорий в Ханты-Мансийском автономном округе Западной Сибири. Город выступает как интересный объект с точки зрения изучения флоры. Для него характерны флористическая неоднородность территории, сложные сочетания видов местной и адвентивной флоры, а также активные флородинамические течения. В настоящий момент урбанофлора Сургута изучена в достаточно полном объеме [1], но ее адвентивный компонент постоянно изменяется благодаря заносу новых и выпадению из основного состава ранее занесенных видов, дичанию интродуцентов, количество и многообразие которых за последнее время существенно возросло [2]. Основные направления миграции видов на территорию города – из центральных и юж- ных регионов европейской части РФ и лесостепной зоны юга Западной Сибири. Город служит своеобразными воротами проникновения и распространения по территории региона видов, не свойственных для данной местности.

Исследуя адвентивный компонент городской флоры, следует уделить особое внимание интродукции культурных растений. Натурализация интродуцентов является одним из элементов синантропизации растительного покрова, выделяются новые виды и сорта, перспективные для озеленения [3, 4].

Интродукция новых видов растений в Сургуте осложняется экстремальными климатическими условиями (низкие температуры воздуха с резкими суточными перепадами), коротким вегетационным сезоном, промывным режимом почв и наличием в ней мерзлотных процессов, которые тормозят воспроизводство гумуса. Город практически полностью построен на искусственном субстрате (на отсыпанных территориях) из-за освоения болотистой местности. За счет активного расширения городских границ площадь нарушенных земель продолжает увеличиваться, тем самым создавая благоприятные условия для адаптации адвентивных видов к природным климатическим условиям округа.

Перечисленные особенности определяют актуальность интродукции в регион многолетних растений, обладающих высокой экологической пластичностью, ценными биологическими и био-геоценотическими свойствами. Перспективной культурой в последние десятилетия является многолетняя бобовая культура козлятник восточный ( Galega orientalis Lam.). Благодаря мощной корневой системе, высокой скорости линейного роста и облиствененности, может применяться в озеленении города для восстановления, защиты от ветровой и водной эрозии, а также для обогащения нарушенных почв органическим веществом. В данный момент в условиях Ханты-Мансийского автономного округа теоретические и практические вопросы интродукции галеги восточной изучены слабо, и были предприняты лишь отдельные попытки для его более полного изучения [5].

Цель исследований. Изучение общих эко-лого-биоморфологических особенностей козлятника восточного при интродукции в условиях средней тайги Западной Сибири и определение возможностей приемов ее возделывания.

Объекты и методы. Объектом исследования послужило многолетнее бобовое растение козлятник восточный ( Galaga orientalis Lam) 2-го и 3-го годов жизни, сорт Гале. Интродукционные исследования нами проводились на опытном участке Сургутского государственного университета в пгт. Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (13 км от г. Сургута) в 2014–2015 гг. Опыт заложен в 2013 г. согласно следующей схеме:

-

1. Посев неинокулированных семян (контроль).

-

2. Посев инокулированных Байкалом-ЭМ1 семян.

-

3. Посев неинокулированных семян под покров гороха.

Предпосевную инокуляцию семян микробиологическим удобрением Байкал-ЭМ1 проводили согласно рекомендации по применению препарата. Делянки в опыте размещены сплошным методом, размещение вариантов опыта систематическое. Площадь учетной делянки составляла 0,25 м2. Общая учетная площадь для каждого варианта 1 м2. Опыт заложен в 4-кратной повторности.

При выполнении исследований руководствовались общепринятыми методиками [6–8]. Гидротермический коэффициент (далее ГТК) рассчитывали как отношение количества месячных осадков к температуре воздуха. Реальную семенную продуктивность (РСП) рассчитывали как число полноценных семян на элементарную единицу (генеративный побег). При статистической обработке данных использовали пакет прикладных программ Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение . Климатические условия 2014–2015 гг. в период исследования были типичными для данной территории. При этом вегетационный сезон 2014 года характеризовался недостаточным поступлением влаги с атмосферными осадками. ГТК составил 1,2. Сезон 2015 г. отличался от предшествующих годов исследования избыточным переувлажнением (ГТК – 2,6).

В условиях Сургутского района козлятник восточный вступил в фазу цветения и плодоношения только на 3-й год жизни. Продолжительность периода от весеннего отрастания до полной фазы плодоношения растений по годам жизни и вариантам опыта составила в среднем 100 дней (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика продолжительности фенологических фаз Galega orientalis в вегетационные периоды 2014–2015 гг. в условиях интродукции

|

Фенофаза |

Продолжительность отрастания |

От отрастания до стеблевания |

От стеблевания до бутонизации |

От бутонизации до цветения |

От цветения до плодоношения |

От отрастания до конца вегетации |

||||||

|

2014 |

2015 |

2014 |

2015 |

2014 |

2015 |

2014 |

2015 |

2014 |

2015 |

2014 |

2015 |

|

|

Посев неинокулиро-ванных семян (контроль) |

20 |

10 |

15 |

15 |

- |

17 |

- |

31 |

- |

27 |

126 |

136 |

|

Посев инокулированных семян Байкалом-ЭМ1 |

17 |

8 |

14 |

8 |

- |

13 |

- |

28 |

- |

29 |

129 |

138 |

|

Посев неинокулиро-ванных семян галеги под покров гороха |

9 |

26 |

16 |

11 |

В последующие фазы развития козлятник восточный не вступил |

90 |

119 |

|||||

Инокуляция Байкалом-ЭМ1 ускорила наступление основных фенологических фаз в среднем на 7 дней по сравнению с контролем. Последействие гороха при посеве козлятника в целом негативно повлияло на рост и развитие растений и привело к удлинению межфазных периодов в среднем на 16 дней. Растения не вступили в фазы цветения и плодоношения.

Для возобновления роста козлятника восточного в условиях Сургутского района минимальная сумма эффективных температур ≥5 °С составила 134,7–170 °С. Фаза стеблевания наблюдалась при сумме эффективных температур ≥10 °С = 96,7 °С, цветения – 1034 °С, плодоношения – 1563,4 °С.

Отмечена довольно высокая обратная связь между наступлением фаз отрастания и стеблевания во второй год вегетации козлятника, стеблеванием и цветением на третий год жизни растений и суммой эффективных температур ≥10˚С ( r =- 0,91–0,96; r2 =83,01–91,50 %).

При оценке возможности интродукции растений для определенного региона продуктивность надземной и подземной фитомассы является одним из важнейших показателей.

Интродукционные наблюдения за козлятником во второй и третий год вегетации показали, что рост и развитие растений в условиях Сибирского Севера зависят от почвенноклиматических условий района интродукции и приемов возделывания (табл. 2).

Морфометрические показатели роста козлятника восточного в условиях интродукции (2014–2015 гг.)

Таблица 2

|

Вариант опыта |

Высота побега, см |

Длина корня, см |

Длина корня, % |

Густота стеблестоя, шт/м2 |

Количество листочков на одном растении, шт. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

2-й год жизни |

|||||

|

Контроль |

41 ±2,5 |

27±2,9 |

40 |

216 |

46±3,0 |

|

Инокуляция семян Байкалом-ЭМ1 |

76±2,5* |

30±2,5* |

28* |

356* |

91±2,8* |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Посев семян под покров гороха |

22,00±3,2* |

19±3,6* |

46 |

124* |

23,4±1,4* |

|

3-й год жизни |

|||||

|

Контроль |

92 ±2,52 |

37±3,0 |

30 |

204 |

64±3,0 |

|

Инокуляция семян Байкалом-ЭМ1 |

133,4±2,5* |

42±2,5* |

24 |

420* |

117±2,8* |

|

Посев семян под покров гороха |

42,3±3,2* |

30±3,6 |

42 |

109* |

43±1,4 |

Примечание. *Р ≤ 0,05 (* – значимость различий ά (альфа) < или равно 0,05 между вариантами). Коэффициент надежности Р = 0,95.

Побегообразование у многолетних трав является показателем их развития. При применении микроудобрения наблюдалось увеличение количества побегов растений в 1,5–2 раза по сравнению с контролем.

Анализ динамики густоты стеблестоя козлятника восточного показал, что конкурентные взаимоотношения между покровной культурой гороха и козлятником сложились с первого года жизни растений [9]. Последействие гороха оказало негативное влияние на количество образовавшихся побегов козлятника как на второй, так и на третий год вегетации. Так, в 2014 г. густота травостоя снизилась на 43 %; в 2015 г. – на 47 % по сравнению с контролем.

Большое значение при интродукции растений имеет изучение высоты стеблестоя, поскольку от нее зависят все жизненно важные процессы и продуктивность растения в целом. Анализ морфометрических данных выявил, что инокуляция семян козлятника Байкалом-ЭМ1 отразилась на ростовых процессах растений положительно. В годы наблюдений наблюдалось увеличение длины побегов на 35–45 см в сравнении с контрольными растениями. Бинарный подсев оказал негативное последействие на ростовые процессы интродуцента. Высота травостоя в среднем была ниже на 46–54 % по сравнению с контрольными растениями.

В вариантах опыта с применением микроудобрения во все годы наблюдалось увеличение количества образовавшихся листочков практически в 2 раза по сравнению с контрольными растениями. Подсев дополнительного компонента привел к угнетению листообразова-ния интродуцента во все годы вегетации. Выяв- лено, что рост побегов козлятника тесно коррелирует с образованием листьев: (r=0,99; r2=0,98).

Образование и развитие корневой системы находятся в тесной связи с формированием надземных органов растений. При анализе данных длины главного корня растений отмечено, что размеры подземных органов имели разные значения и зависели от варианта опыта. Применение микробиологического удобрения Бай-кал-ЭМ1 способствовало образованию более мощной корневой системы у растений (30– 42 см). Корневая система контрольных растений достигла размеров 26,5–37 см, а при посеве под покровную культуру – 18,9–30 см – в зависимости от года жизни растений. С применением микроудобрения развитие растений ориентировано на рост надземной массы (длина стеблей составляет в среднем 24–28 % от общей длины растений). В то же время у контрольных растений и в варианте с бинарным посевом отмечено более интенсивное развитие подземных органов (длина стеблей составляет в среднем 30– 42 % от общей длины растений). Статистический анализ биометрических данных козлятника восточного показал высокую отрицательную корреляционную связь ( r =-0,87) между длиной главного корня и высотой надземной части растений. Также отмечена заметная корреляционная связь ( r =0,67; r 2=0,44) между длиной корня и количеством образовавшихся листьев на одном побеге.

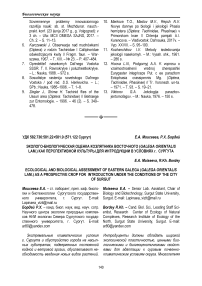

За вегетационные периоды интродуцента урожайность сухой массы контрольных растений составила 0,6–4,7 кг/м2 (рис. 1).

Вариант опыта о2-й год жизни

■3-й год жизни

Рис. 1. Накопление биомассы козлятника восточного в условиях интродукции (2014–2015 гг.): А – надземная биомасса; Б – подземная биомасса

Наибольшее накопление биомассы козлятника, как по вариантам опыта, так и годам исследований, отмечено в варианте с инокуляцией семян перед посевом. Бинарный посев оказал негативное воздействие, что привело к снижению урожайности на 65–84 % в сравнении с контрольными значениями. В период исследований формирование надземной фитомассы козлятника зависело от высоты и густоты стояния растений ( r =1,0–0,92; r2 =0,90–0,83) при тесной взаимосвязи между последними ( r =0,91; r2 =0,82).

На формирование корневой системы покровная культура также оказала отрицательное влияние. Наблюдалось снижение образования подземной фитомассы в 1,5–2 раза по сравнению с контрольными образцами. Инокуляция микроудобрением, напротив, способствовала интенсивному формированию подземных органов. Прирост подземной фитомассы составил 0,6–0,9 кг/м2, что в 1,2–2,5 раза выше, чем в контрольном варианте.

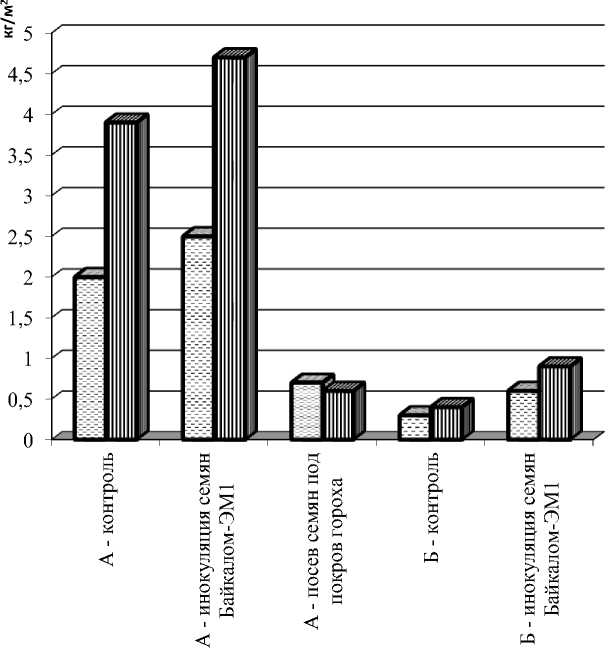

На фотосинтетическую активность листьев козлятника подсев дополнительного компонента (горох) оказал отрицательное влияние. По сравнению с контролем наблюдалось снижение ФСП практически в 5 раз на второй год жизни и в 2 раза в последующий год (рис. 2).

Инокуляция семян повысила ФСП в 4–5 раз в сравнении с контролем, что свидетельствует об увеличении времени работы листьев козлятника в онтогенезе.

В ходе исследований также отмечена высокая корреляционная связь между накоплением надземной фитомассы и фотосинтетическим потенциалом растений ( r =0,99).

Интродуцент считается полностью акклиматизированным к почвенно-климатическим условиям региона, когда растение проходит весь цикл от развития при возделывании в открытом грунте при различных колебаниях климата.

Согласно полученным данным, на показатели качества и продуктивность семенного материала козлятника восточного оказали приемы возделывания (табл. 3).

Рис. 2. Фотосинтетическая деятельность козлятника восточного в зависимости от возраста травостоя и приема возделывания (2014–2015 гг.)

Таблица 3

Показатели качества семенного материала и продуктивность семян козлятника восточного в условиях интродукции

|

Показатель |

Вариант опыта |

|

|

Контроль |

Инокуляция семян Байкалом-ЭМ1 |

|

|

Энергия прорастания, % |

4 |

4 |

|

Лабораторная всхожесть, % |

97 |

99 |

|

Количество бобиков на генеративном побеге, шт. |

31,4±2,6 |

35±4,3 |

|

Число семян в 1 бобике, шт. |

4,73±0,34 |

5,17±0,3 |

|

Реальная семенная продуктивность семян на генеративный побег, шт. |

148,52 |

180,95 |

Растения, выращенные из семян, инокули-рованых Байкалом-ЭМ1, и в контроле вступили в фазу цветения и плодоношения. При этом применение микроудобрения оказало положительное влияние на развитие семян с лабораторной всхожестью 99 %, что на 2 % выше, чем у контрольных растений (97 %). Наблюдалось увеличение количества образовавшихся бобиков на одном генеративном побеге на 10 % и число семян в бобике на 8 %, соответственно.

Реальная семенная продуктивность составила 180,95 шт. семян с одного генеративного побега при контрольных значениях 148,52. По основным показателям качества, согласно ГОСТ 12038-84, семена соответствуют стандарту.

Заключение. В ходе наших исследований установлено, что козлятник восточный (сорт Гале) полностью акклиматизируется в условиях Сургутского района. Интродукция культуры наиболее перспективна с использованием микро- биологического удобрения Байкала-ЭМ1 для инокуляции семян перед посевом. Дополнительный компонент гороха в год посева негативно влияет на ростовые процессы козлятника и не рекомендуется в качестве приема формирования фитоценоза. Существует большая вероятность, что в случае успешной натурализации и самостоятельного размножения растения козлятник восточный можно включать в общий список видов флоры города.

Список литературы Эколого-биологическая оценка козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) как перспективной культуры для интродукции в условиях г. Сургута

- Бордей Р.Х., Шепелева Л.Ф., Шепелев А.И. Урбанофлора Сургута. -Сургут: ИЦ СурГУ, 2013. -148 с.

- Бордей Р.Х. Особенность урбанизированных территорий как мест концентрации адвентивных видов на примере г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа//Вестник КрасГАУ. -2016. -№10. -С. 10-15.

- Турбина И.Н., Кравченко И.В. Интродукция Bergenia crassifolia Fritsth. на урбанизированной территории города Сургута 2017//XXI век: фундаментальные науки и технологии: мат-лы XI Междунар. науч.-практ. конф. -Сургут, 2017. -С. 6-8.

- Шепелева Л.Ф., Гулакова Н.М. Морфометрический анализ влияния некоторых стимуляторов и удобрений на прегенеративный этап онтогенеза разных форм лукаслизуна (Allium nutans L.)//Вестн. Томск. гос. ун-та. Сер. Биология. -2010. -№ 3(30). -С. 193-199.

- Алехина Л.В. Интродукция Galega orientalis (козлятник восточный) в газонные фитоценозы г. Сургута//Научные основы экологии, мелиорации и эстетики ландшафтов: мат-лы конф. -М., 2010 -С. 22-26.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Агропромиздат, 1985. -351 с.

- Методические указания по учету и контролю важнейших показателей процессов фотосинтетической деятельности растений в посевах/А.А. Ничипорович, З.Е. Кузьмин, Л.Я. Полозова. -М., 1969. -93 с.

- Станков Н.З. Корневая система полевых культур. -М.: Колос, 1964. -280 с.

- Моисеева Е.А., Шепелева Л.Ф. Продукционные процессы при интродукции галеги восточной (Galega orientalis Lam.) в условиях средней тайги Западной Сибири//Вестник КрасГАУ. -2016. -№ 8. -С. 9-14.