Эколого-биологические характеристики некоторых местопроизрастаний дикорастущих форм винограда Кубани

Автор: Горбунов Иван Викторович, Лукьянов Алексей Александрович, Михайловский Станислав Сергеевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - нахождение местообитаний дикорастущих форм рода Vitis L., а также изучение их эколого-биологических характеристик с целью привлечения в дальнейший селекционный процесс особо ценных образцов по хозяйственным признакам как новых доноров устойчивости к различным абиотическим и биотическим стресс-факторам на примере лесного массива, относящегося к территории «Сафари парка» в районе Тонкого Мыса г. Геленджика. Исследование эколого-биологических признаков дикорастущего винограда проводилось в полевых условиях в 2021 г. с использованием следующих методов: маршрутно-рекогносцировочный (территория парка условно разделена на маршруты, где составлялись флористические характеристики); традиционный геоботанический, с описанием рельефа местообитаний, структуры и флористического состава фитоценозов, а также подробным описанием растительности по определенной геоботанической форме; морфометрический (морфопоказатели вегетативной и генеративной части дикорастущих форм проводились с применением ампелографических описаний как у культурных сортов винограда); статистический (пакет анализа данных - MS Excel); аналитический; отбор проб (коронки молодых побегов) для ДНК-анализа. Найдено порядка 7 популяций дикорастущего винограда на территории лесного массива в районе Тонкого Мыса (г. Геленджик). Данные популяции найдены впервые. Проведено изучение и описание их по эколого-географическим условиям произрастания и морфобиологическим характеристикам. Обнаружена изменчивость некоторых признаков, например: степень открытости верхушек молодых побегов и их опушения, насыщенность окраски верхушек молодых побегов и молодых листьев, вид и степень опушений сформированных листьев, формы и степень гофрированности листьев, тип цветка, глубина вырезок листьев и др. На момент отбора проб для дальнейшего генетического анализа они не имели визуально видимых повреждений основными вредителями и болезнями винограда.

Дикорастущая форма, виноград, морфологический признак, изменчивость, популяция

Короткий адрес: https://sciup.org/140295607

IDR: 140295607 | УДК: 634.8.06 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-36-45

Текст научной статьи Эколого-биологические характеристики некоторых местопроизрастаний дикорастущих форм винограда Кубани

Введение. Виноград – важная мировая культура, ее объемами производства определена возможность получения высокого качества конечной продукции. Задача производителя меняется в зависимости от региона и сорта винограда. Множество программ изучения и создания новых сортов включает комплекс хозяйственно ценных признаков с высоким качеством плодов, повышенной устойчивостью к патогенной микрофлоре и адаптацией к абиотическим стрессорам.

В настоящее время мало научных литературных данных, касаемых генетического контроля большей части признаков у растений винограда, хотя некоторые из них в действитель- ности регулируются генами. Чтобы выявить такие гены, необходимо использовать дорогие методики и технологии, и на это уйдет много времени. Благодаря международным усилиям, многие ученые-генетики в своих лабораториях смогли повернуть ситуацию в нужное русло: проанализировали генетические ресурсы данной культуры, идентифицировали главные гены, которые контролируют ценные селекционные признаки и аккумулируют аллельное разнообразие, характеризующее тот или иной генотип. В итоге применение реально доступных при изучении генотипов винограда является актуальной и перспективной задачей.

С каждым годом интерес ученых к исследованию биологического разнообразия семейства Vitaceae Juss. растет. Возникают новые сведения о пополняющемся генетическом фонде как культурного винограда Vitis vinifera L., так и его дикорастущих форм. При этом параллельно создаются новейшие методики анализирования полиморфных форм данного разнообразия винограда. В плане же происхождения культурного винограда много белых пятен и неразрешенных вопросов.

Исследований по этой теме множество, и в нашей стране, и за рубежом, но единого мнения на этот счет в настоящий момент пока не существует. Пока речь идет о гипотетическом происхождении культурного винограда от Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel., так называемой вариации субвида винограда V. vinifera L. – некого предка ныне существующего винограда и его культурных сортов и форм. Это одна из теорий, которая опирается на исторические данные. При ее выдвижении использовались археологические и ботанические, культурные и исторические доказательства. Но данная гипотеза несовершенна, так как, по мнению ученых, ей присущи до конца неясные доказательства картины происхождения винограда.

Существует вторая гипотеза происхождения винограда, суть которой заключается в распространении данной культуры сразу из нескольких мест и поступлении генетического материала из различных популяций Vitis sylvestris Gmel. посредством множественного селекционного процесса с переносом наследования генотипов Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel. Эта теория основывается на изучении морфопризнаков вегетативных и генеративных органов между восточными и западными сортами мира. Ученые доказали это с помощью анализа вариаций хлоротипов более тысячи образцов дикорастущего и культурного винограда, а также путем сбора генетического материала и их взаимосвязей на европейской территории. Результатами данных исследований являются два центра происхождения винограда – это Ближний Восток и западная часть Средиземного моря. Последний дал развитие многим существующим западно-европейским сортам.

Род Vitis L. (семейство Vitaceae Juss.) включает 70 видов древесных лиан, которые распространены в умеренной зоне Северного полушария [1]. Дикий лесной виноград – Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel. и его модификации – это лесное вьющееся растение, произрастающее в виде отдельных популяций или одиноко растущих растений.

В научной литературе указывается информация о дикорастущем подвиде культурного винограда, как о предке ныне произрастающего культурного винограда [2–4]. Данный вид живет относительно длительное время, есть сведения о датировании 250–300-летнего возраста растений винограда.

Виноград – это единственный вид среди культурных растений с евразийским аборигенным происхождением (существует 65 млн лет) и древними историческими связями развития культуры и цивилизации человека [5]. Анализ истории систематики растений показывает дальнейшее разделение этого вида на несколько подвидов, причиной чего послужили морфологические особенности винограда [6]. Аборигенные и дикорастущие формы винограда различного эколого-географического происхождения – это ценный селекционно-генетический материал. Комплексные исследования (в т. ч. молекулярно-генетические анализы) позволят в полной мере разобраться в вопросе происхождения винограда и выявления наиболее сходных или сильно расхожих его генотипов. В литературных данных есть информация по крымским, дагестанским, донским и иным аборигенам винограда [7–10]. В то же время кубанские дикоросы и автохтоны слабо изучены.

Поэтому назрела актуальная необходимость в изучении кубанских дикорастущих форм винограда, в данной статье показаны некоторые результаты исследований по эколого-биологическим характеристикам дикоросов винограда. На лесной территории «Сафари парка» (Тонкий Мыс, г. Геленджик) подобные исследования проводятся впервые. Это продолжение работы в рамках проекта гранта РФФИ (договор №19-416230025) по изучению происхождения дикоросов винограда Кубани и выявления источников и доноров устойчивости к биотическим и абиотическим стресс-факторам для дальнейшего пополнения генофонда и привлечения их в селекцию [11–18].

Цель исследования – изучить экологобиологические характеристики кубанских дикорастущих форм рода Vitis L., обнаруженных в новых местообитаниях Краснодарского края на примере лесной территории, относящейся к «Сафари парку» (Тонкий мыс, г. Геленджик).

Задачи: провести поисковую экспедицию дикорастущих форм винограда; описать их экологические условия обитания; изучить основные морфометрические показатели растений винограда; отобрать пробы с растений дикого винограда для дальнейших генетических исследований по определению их генотипов.

Методы. Исследование эколого-биологических признаков дикорастущего винограда проводилось в полевых условиях в 2021 г. с помощью следующих методов:

– маршрутно-рекогносцировочный (территория парка условно разделена на маршруты, где составлялись флористические характеристики);

– традиционный геоботанический [19], с описанием рельефа местообитаний, структуры и флористического состава фитоценозов, а также подробным описанием растительности по определенной геоботанической форме;

– морфометрический (морфопоказатели вегетативной и генеративной части дикорастущих форм проводились с применением ампелогра-фических описаний как у культурных сортов винограда [20];

– статистический (пакет анализа данных – MS Excel);

– аналитический;

– отбор проб (коронки молодых побегов) для ДНК-анализа.

Результаты и их обсуждение. Тип климата территории исследования – средиземноморский с влиянием климата умеренных широт [21]. Среднегодовая температура воздуха составляет 13,5–14,0 °С, средняя температура января – 4,6 °С, июля – 24,7 °С. Среднегодовое количество осадков – 443,7 мм.

Растительный покров представлен остатками уникальных ясеневых древостоев из ясеня остроплодного ( Fraxinus oxycarpa M. Bieb. ex Willd.), произрастающего в лесах Черноморского побережья, заселяя при этом нижний и реже средний горные склоны южных экспозиций СевероЗападного Кавказа. Интересной особенностью данных лесов является их однопородный состав. Здесь отсутствуют в составе такие виды древесных растений, как: дуб пушистый ( Quercus pubescens Willd.) (характерен для данной зоны), липа кавказская ( Тilia caucaslca Rupr.), граб восточный, или грабинник ( Carpinus orientalis Mill.), рябина глоговина ( Sorbus torminalis L.) и др. Перечисленные виды являются обычными спутниками Fraxinus oxycarpa .

Причины формирования данного рода ясеневых насаждений – гидрологический режим почв и их химический состав. Близкий уровень грунтовых вод лимитирует произрастание растений с глубокой корневой системой, что не характерно для ясеня. В этом плане он выгодно отличается от других древесных пород поверхностной корневой системой, что и способствует формированию на данной территории чистых ясеневых древостоев.

Еще одна особенность насаждений – это отсутствие выраженных второго древесного яруса и подлеска. Спорадически встречаются отдельные их представители, однако общего полога они не формируют. Среди деревьев, которые могли бы составить второй ярус, это ильм шершавый ( Ulmus glabra Huds.) и груша кавказская ( Pyrus caucasica Fed.). Из подлесочных пород изредка встречаются боярышник однопестичный ( Crataegus monogyna Jacq.) и боярышник пятипестичный ( Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd.), держи-дерево колючее ( Paliurus spina-christi Mill.), роза собачья ( Rosa canina L.), бирючина обыкновенная ( Ligustrum vulgare L.), свидина южная ( Swida australis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh.), клен татарский ( Acer tataricum L.).

Исследуемая территория для удобства описания фитоценозов условно разделена на два участка.

Участок 1 . Данный участок граничит с юго-востока с бетонной изгородью и примыкает к молоднякам ясеня остроплодного. Насаждения относятся к формации ясеня остроплодного влажной группы типов леса. Этот массив представляет остатки некогда ранее произраставшего девственного ясеневого массива, о чем свидетельствует наличие отдельных вековых деревьев на территории участка.

Сложившаяся в результате длительного антропогенного воздействия полнота древостоя составляет 0,6–0,7 ед. Происхождение семеннопорослевое с преобладанием в составе семенных деревьев. Общее состояние древостоя – ослабленное, состав – 10Яостр+Ильм. Возраст деревьев колеблется от 25 до 70 лет. Второй ярус не выражен, а его пространственную нишу занимает крупный подрост ильма, ясеня, груши.

Травяной покров распространен неравномерно, и его проектированное покрытие варьирует от 20 до 70 %. В приопушечной части имеет место задернение злаками. В состав травяного покрова входят: валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.), осока (Carex sp.), ласто-вень рыхлый (Vincetoxicum hirundinaria Medik.), живучка ползучая (Ajuga reptans L.), шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus L.), ятрышник болотный (Orchis palustris Jacq.), анакамптис пирамидальный (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.), безвременник теневой (Colchicum umbro-sum Stev.).

Из лиан крайне редко встречаются обвойник греческий ( Periploca graeca L.) и виноград лесной ( Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel.).

Участок 2 . Участок представлен средневозрастными ясенево-ильмовыми насаждениями из ясеня остролистного и ильма. Насаждения имеют сложную пространственную структуру. Древесный полог сложен двумя ярусами, где второй ярус выполнен ильмом шершавым. Для насаждений характерно наличие подлеска, а также обильно представленного крупного подроста основных пород и лианных растений. Состав древостоя: 7Яостр3Ильм. Средняя высота ясеня – 17 м, средний диаметр – 28–32 см, диаметр ствола ильма – 12–14 см, высота 15–16 м. Подлесок выполнен кленом татарским ( Acer tataricum L.), яблоней восточной ( Malus orientalis Uglitzk.), свидиной южной ( Swida australis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh.), боярышником однопестичным ( Crataegus monogyna Jacq.), сливой колючей или терном ( Prunus spinosa L.).

Среди лиан кроме обвойника греческого и винограда лесного встречаются: жимолость каприфоль ( Lonicera caprifolium L.), ежевика кавказская ( Rubus caucasicus L.), ломонос виноградолистный ( Clematis vitalba L.). Травяной покров на участке распределен неравномерно по площади. Общее проективное покрытие – 50–60 %. В состав травяного покрова входят: живучка ползучая ( Ajuga reptans L.), осока ( Carex sp.), валериана лекарственная ( Valeriana ofiicinalis L.), подмаренник цепкий ( Galium aparine L.), черноголовка обыкновенная ( Prunella vulgaris L.).

На исследуемой территории встречаются также растения, занесенные в Красную книгу: анакамптис пирамидальный ( Anacamptis pyrami-dalis L.), безвременник теневой ( Colhicum umbro-sum Stev.), ятрышник болотный ( Orchis palustris Jacq.), шпажник черепитчатый ( Gladiolus imbrica-tus L.), офрис оводоносная ( Ophrys oestrifera Bieb.).

В результате экспедиционных исследований обнаружено 7 популяций дикорастущего винограда, имеющих некоторое сходство и отличия в эколого-биологических и морфометрических параметрах. Так, например, популяции Гл. 1–Гл. 3, обитающие вдоль ручья на небольшом расстоянии друг от друга, имеют принципиальные отличительные морфобиологические особенности (табл. 1).

Таблица 1

|

Место |

Рельеф |

Крутизна склона, град. |

Экспозиция склона |

Тип растительности |

Тип почвы |

|

Участок 1 (Тонкий Мыс, ручей) |

Равнина |

0 |

0 |

Ясеневый лес |

Коричневая дерновокарбонатная |

|

Участок 2 (Тонкий Мыс, склон) |

Склон |

5–6 |

Ю |

Ясеневоильмовый лес |

Коричневая карбонатная |

Экогеографические особенности произрастания исследуемых форм дикорастущего винограда

Остальные (Гл. 4–Гл. 7) находятся далеко друг от друга и от первых трех популяций. Все исследуемые растения дикорастущего винограда на данной территории имеют разный диаметр лозы у основания – от 5 до 12 см. Можно предположить, что и по возрасту они разные. Есть старовозрастные формы, о чем говорят остатки неоднократного отмирания и возобновления лозы.

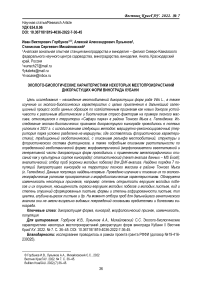

Все исследуемые экземпляры двудомные, среди них найдены как мужские (мужской тип цветения), так и женские (женский тип цветка) растения (рис. 1).

A

Рис. 1. Женские (А) и мужские (В) типы цветка у исследуемых форм винограда

B

Было изучено около 45 количественных и ка- большие показатели изменчивости, даже на эн- чественных морфопризнаков растений дикорас- догенном уровне (табл. 2).

тущего винограда, часть которых имела наи-

Некоторые морфопризнаки растений в популяциях дикого винограда («Сафари-парк», район Тонкого мыса, г. Геленджик, 2021)

Таблица 2

|

Признак |

Шифр популяции |

||||||

|

Гл.1 |

Гл.2 |

Гл.3 |

Гл.4 |

Гл.5 |

Гл.6 |

Гл.7 |

|

|

Форма листа* |

2 |

3 |

4 |

2 |

2 |

3 |

4 |

|

Окраска листа |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

1 |

|

Открытость коронки |

4 |

2 |

4 |

5 |

3 |

3 |

4 |

|

Антоциановая окраска коронки побега |

1 |

1 |

2 |

4 |

3 |

3 |

3 |

|

Глубина верхних вырезок листа |

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

3 |

2 |

|

Опушение молодого листа |

1 |

2 |

3 |

3 |

2 |

3 |

2 |

|

Паутинистое опушение нижней стороны сформированного листа |

1 |

2 |

3 |

3 |

1 |

3 |

2 |

|

Гофрированность листа |

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

2 |

|

Отношение длины черешка к длине средней жилки листа |

1 |

1 |

0,8 |

1 |

1 |

1,2 |

0,8 |

|

Тип цветка |

- |

4 |

2 |

4 |

4 |

2 |

2 |

*Качественные морфопризнаки оцениваются в баллах согласно методике [20].

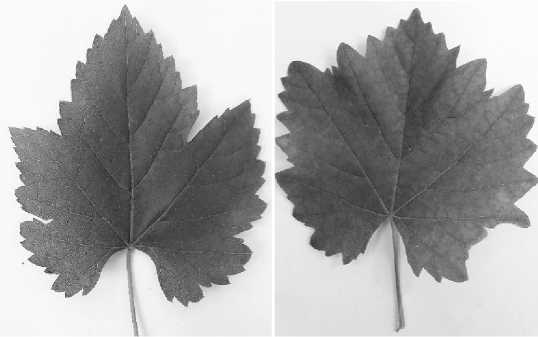

К примеру, коронка молодого побега изменяется на одном растении от полностью открытой до средней открытости. Опушение нижней стороны листовой пластинки – от среднего

(3 балла) до очень сильного (5 баллов), глубина верхних боковых вырезок – от средних до очень глубоких, форма листа встречается дельтовидная, пятиугольная, округлая (рис. 2).

А

Рис. 2. Форма листьев исследуемых дикоросов на территории «Сафари парка»: А – пятиугольная; В – округлая; С – дельтовидная

С

В

В начале сентября при созревании визуально оценивалась урожайность, она невысокая, так как у большинства исследуемых популяций дикоросов винограда гроздь мелкая, рыхлая и их мало. Ягода тоже мелкая, при полном созревании сине-черная или черная с сизым налетом. Вкус ягоды сладкий или кисло-сладкий, немного терпковатый, но приятный. Созревание происходит во второй и третьей декаде сентября.

Повреждения у дикорастущих популяций винограда вредителями и болезнями при осмотре весной, летом и осенью почти отсутствовали, хотя прошлый год был аномально влажным, начиная с августа. Поэтому данные формы можно считать перспективными по устойчивости к основным биотическим и абиотическим стресс-факторам, и после проведения генетических анализов можно выделить среди них новые генетические носители ценных селекционных признаков, в т. ч. и устойчивости к патогенам.

Экспедиционные исследования на территории «Сафари парка» в районе Тонкого мыса г. Геленджика позволили обнаружить и подробно изучить семь популяций дикорастущих форм винограда. Последние описаны здесь впервые. Подробно охарактеризованы экогеографические условия их обитания и морфобиологические параметры вегетативных и генеративных частей. Полученные морфометрические параметры органов дикоросов винограда были проанализированы статистическими методами. В результате обнаружена изменчивость некоторых показателей в той или иной степени, причем и на межпопуляционном, и на эндогенном уровне. Так, например, популяции отличаются по форме листовой пластинки, листья встречаются пятиугольные, дельтовидные и округлые (от 2 до 4 баллов). Степень гофрированности листа варьирует от средней до сильной (2–3 балла). Открытость верхушки (коронки) молодого побега – от слегка открытой до полностью открытой (2–5 баллов), степень опушения коронки молодого побега – от средней до сильной (3–4 балла), глубина верхних боковых вырезок листа – от мелких до глубоких (1–3 балла) и др.

Между популяциями также можно проследить изменчивость ряда качественных и количественных морфопараметров дикоросов винограда, в т. ч. и вышеперечисленных. Особое внимание привлекали такие изменчивые признаки, как: из-резанность листовой пластинки и ее опушение; степень выраженности антоциановой окраски коронок молодых побегов и молодых листьев; форма, окраска, размеры листьев; форма, размеры гроздей и ягод; окраска и вкус ягод; наличие, количество, размеры, форма и окраска семян. К примеру, паутинистое опушение коронок молодых побегов наблюдалось у всех исследуемых популяций, но степень различна (от слабого до сильного), а у молодых листьев этот признак сильно разнился.

Антоциановая окраска и степень ее выраженности как у верхушек молодых побегов, так и молодых листьев и междоузлий – один из самых вариабельных признаков, у популяций Гл. 1 и Гл. 2 ее практически нет, а у Гл. 4 коронки и молодые листья медно-красного цвета. Также вариабельна глубина верхних боковых вырезок: Гл. 2–Гл. 4 – мелкие, Гл. 6 – глубокие.

Среди исследуемых популяций у трех наблюдался мужской тип цветка с полностью развитыми тычинками и редуцированным пестиком (Гл. 3, Гл. 6, Гл. 7). У Гл. 2, Гл. 4 и Гл. 5 – женский тип цветка с загибающимися тычинками и полностью развитым пестиком. Одна популяция была без цветков.

При визуальном обследовании растений дикоросов винограда в сентябре на предмет урожайности установлено, что она невысокая и при этом наблюдались очень рыхлые мелкие и средние грозди (9–11 см) с мелкими сине-черными и черными с восковым налетом ягодами в небольшом количестве. Ягоды округлой (диаметром 0,7– 1,0 см) или сплющенной формы. Вкус терпкий, кисло-сладкий, приятный. Семена присутствуют в количестве 3–5 шт., мелкие и средние, округлой формы с мелким клювиком, коричневой окраски. Повреждений на момент исследований обнаружено не было. Вариабельность морфопризнаков генеративных органов невысокая.

Заключение. Проведено подробное описание экогеографических условий произрастания дикоросов винограда на территории «Сафари парка» в районе Тонкого мыса г. Геленджика Краснодарского края.

Исследовано около 45 основных морфопа-раметров вегетативной и генеративной частей дикорастущего винограда. Обнаружена эндогенная и межпопуляционная изменчивость некоторых признаков. Отобраны пробы для генетического анализа по определению генотипов.

Селекционная работа по винограду тесно связана с поиском новых доноров хозяйственно ценных признаков. Выделение новых устойчивых дикорастущих форм рода Vitis L. позволит расширить возможности получения новых районированных комплексно-устойчивых сортов винограда, так актуальных для Кубани и России в целом.

Список литературы Эколого-биологические характеристики некоторых местопроизрастаний дикорастущих форм винограда Кубани

- Olmo H.P. The origin and domestication of vi-nifera grape // The origin and ancient history of wine. Gordon and Breach, Luxembourg. 199б. Р. 31-43.

- Ampelometric Leaf Trait and SSR Loci Selection for a Multivariate Statistical Approach in Vitis vi-nifera L. Biodiversity Management / V. Alba [et al.] // Mol Biotechnol. 2017. No. б7. P. 709.

- Saniya Kanwar J., Naruka I.S., Singh P.P. Genetic variability and association among colour and white seedless genotypes of grape (Vitis vinifera) // Indian Journal of Agricultural Sciences. 2018. No. 88 (5). P. 737-745.

- The Kuban grapes wild forms growing on the Red Forest nature reserve territory / I. V. Gor-bunov [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Krasnoyarsk, Russian Federation: IOP Publishing Ltd, 2021. P. 42072.

- Identification of downy mildew resistance genes Rpv10 and Rpv3 by DNA-marker analysis in a Russian grapevine germplasm collection / E.T. Ilnitskaya [et al.] // Acta Horticulturae. 2019. Vol. 1248. P. 129-134.

- Поиск и оценка дикорастущих форм винограда, произрастающих на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, с использованием молекулярных маркеров / С.М. Гориславец [и др.] // Мага-рач. Виноградарство и виноделие. 2017. № 1.С. 19-21.

- Аджиев А.М., Зармаев А.А., Аджиева С.А. Дагестан - исторический центр естественного формообразования винограда // Виноделие и виноградарство. 2015. № 6. С. 36-39.

- Ганич В.А., Наумова Л.Г., Матвеева Н.В. Донские аборигенные сорта винограда - основа качественного виноделия // Плодоводство и ягодоводство России. 2018. Т. 54. С. 139-147.

- Генетический полиморфизм редких и малораспространенных аборигенных донских генотипов Vitis vinifera L. / Е.Т. Ильницкая [и др.] // Магарач. Виноградарство и виноделие. 2019. Т. 21, № 3. С. 191-197.

- Variety of wild-growing grapes of the Utrish reserve / IV Gorbunov [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 548, Biological Technologies in Agriculture: from Molecules to Ecosystems. 548 (2020) 42050. DOI: 10.1088/1755-1315/ 548/4/042050.

- Gorbunov I.V., Mikhailovsky S.S., Bykhalo-va O.N.. Wild plants of Kuban grapes, their ecological and biological features of growth // Web of Conferences (France). 2020. 02007. DOI: 10.1051/bioconf/20202502007.

- Gorbunov I.V., Lukyanov A.A.. New studies of wild-growing grapes of Kuban: ecology, morphology, variability // E3S Web of Conferences. 254 (2021) 01021. DOI: 10.1051/ e3sconf/ 202125401021.

- Genetic diversity analysis of cultivated and wild grapevine (Vitis vinifera L.) accessions around the Mediterranean basin and Central Asia / S. Riaz [et al.] // BMC Plant Biology. 2018. Vol. 18. No 1. P. 137.

- Migicovsky 2, Myles S. Exploiting wild relatives for genomics-assisted breeding of perennial crops // Frontiers in Plant Science. 2017. Vol. 8. No MAR. P. 460.

- Ampelographic and genetic characterization of Croatian grapevine varieties / E. Maletic [et al.] // Vitis - Journal of Grapevine Research. 2018. No. 54 (Special Issue). P. 93-98.

- Исследование дикорастущих форм винограда из трех географических точек Абхазии / Е.Т. Ильницкая [и др.] // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2021. № 68 (2). С. 66-78.

- Microsatellites by profile // International Variety Catalogue VIVC. Julius Kuhn-Institut, 2020. URL: http://www.vivc.de.

- Genetic diversity and differentiation within and between cultivated (Vitis vinifera L. ssp. sativa) and wild (Vitis vinifera L. ssp. sylvestris) grapes / G. Zdunic [et al.] // Vitis - Journal of Grapevine Research. 2013. Vol. 52. No 1. P. 29-32.

- Методы полевых экологических исследований: учеб. пособие / О.Н. Артаев [и др.]; редкол. А.Б. Ручин (отв. ред.) [и др.]. Саранск, 2014. 412 с.

- Лазаревский М.А. Изучение сортов винограда. Ростов н/Д., 1963. 151 с.

- Ткаченко Ю.Ю., Денисов В.И. Особенности климата прибрежной зоны СевероВосточной части Черного моря. Ростов н/Д., 2015. 79 с.