Эколого-биологические особенности ос-полист (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae) в Юго-Западном Забайкалье

Автор: Абашеев Романюрьевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

В данной работе обобщены материалы по экологии близкородственных видов ос-полист в Забайкалье. Выявлены особенности их пространственной дифференциации, различия в строении гнезд, адаптивные особенности развития семьи.

Полисты, наличник, микростации, гнезда, ячейки, плейрометроз, гаплометроз

Короткий адрес: https://sciup.org/148179538

IDR: 148179538 | УДК: 595.798

Текст научной статьи Эколого-биологические особенности ос-полист (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae) в Юго-Западном Забайкалье

На территории Забайкалья нами выявлено 4 вида ос-полист. Из них наиболее многочисленными были Polistes nimpha L. и P. riparius Sk. et S. Yamane. Основные отличия особей этих видов – длина выступающего переднего края наличника, окраска и размеры тела [1]. Данные признаки существенно варьируют, даже в пределах одной семьи [2]. Относительно стабильно и четко различаются самцы, которые имеют черное напыление на голенях задней пары ног, – P. riparius [3].

Необходимость изучения эколого-биологических особенностей перечисленных ос-полист заключается в том, что эти виды служат удобными объектами для проведения различных экспериментов, но проблематичность определения по морфологическим признакам вызывает некоторые трудности.

Поэтому дополнительные сведения, отраженные в данной работе, могут значительно облегчить идентификацию видов двойников по принципу эколого-биологической дифференциации.

Материал и методика исследований

Материал собран на территории ЮгоЗападного Забайкалья в 2005-2007 гг. в Гусиноозерской котловине в окрестностях оз. Черное и хр. Солдатский (южный отрог хребта Хамар-Дабан). На данной территории было выявлено несколько локальных популяций исследуемых видов, находящихся поблизости друг от друга.

Для выявления пространственной структуры популяций применены маршрутный и площадочный методы. Ширина маршрута равнялась 2 м, на этой полосе фиксировались все замеченные гнезда ос. При учете на площадках в 1 га биотоп разбивался на участки размером 10х10 м, каждый участок тщательно обследовался на наличие гнезд. На двух площадках динамика пространственной структуры населения ос изучалась в течение трех лет – с начала вегетационного периода до середины сентября.

Для изучения биологии развития ос составляли схематическую карту гнезда, где каждой ячейке присваивался порядковый номер по мере отстройки, и отмечали содержание каждой ячейки на момент осмотра, который проводили ежедневно, иногда не реже одного раза в пентаду.

Также было использовано индивидуальное мечение особей для определения таких параметров, как средняя продолжительность жизни рабочих особей.

Определение имаго и измерение параметров ячеек гнезда проводили при помощи стереоскопического бинокуляра МБС-9.

Результаты

Основные местообитания ос-полист в период размножения. В естественных условиях эти виды тяготеют при строительстве гнезд к открытым ксерофитным местообитаниям и кустарникам, преимущественно расположенным на опушках с наветренной стороны леса или к юговосточным остепненным склонам и ложбинам, защищенным от ветра [4]. Редко строят гнезда под пологом леса. А также часто встречаются в антропогенных ландшафтах, особенно под навесом и под крышей домов.

P. nimpha на стационаре оз. Черное в 20052007 гг. обычно строили гнезда в степи в злаково–полынных понижениях, где преобладала лапчатково-полынно-черноколосниковая ассоциация со спиреей водосборолистной и курчав-кой кустарниковой, и на склонах с холоднополынной ассоциацией и караганой карликовой. В среднем плотность в этих стациях составила 21,3±3 гнезд/га. При этом наиболее часто гнезда располагались на границе этих стаций. В кустарниках, расположенных ближе к лесу, число гнезд сокращается.

P. riparius в отличие от предыдущего вида тяготеет к опушкам с кустарниками или окраинам леса (к спирейникам), а также строит гнезда в высоком травостое вдоль берегов небольших речек. По мере удаления спирейников от леса количество гнезд заметно уменьшалось. В целом количество представленных гнезд P. riparius составляло соотношение 1:3 к таковым у P. nim-pha.

Таким образом, плотность гнезд этих видов на данных участках довольно высока по сравнению с другими биотопами. На исследуемом участке плотность населения P. nimpha , в период активного фуражирования, составляет в среднем 256,7 особей на га, соответственно P. riparius втрое меньше.

Отмечены различия видов в выборе места для строительства гнезда, характере размещения.

P. nimpha строит гнезда не выше 10-15 см над поверхностью почвы и прикрепляет их к раз- личного рода объектам (стебли растений, камни и др.). Сота в основном ориентированы на юго-восток, что способствует прогреванию расплода в ячейках в утренние часы.

P. riparius размещает гнезда преимущественно в кустарниках на высоте от 0,5 до 1 м и прикрепляет к веткам в центральной области куста. Образованный вокруг растительный массив из веток и листьев, возможно, защищает гнездо от неблагоприятных факторов.

Как видно, в выборе мест для гнездования, также как и микростаций, особую роль для ос играют абиотические факторы, прежде всего, ветер и температура окружающей среды.

Особенности строения гнезд. Стенки ячеек гнезд у P. nimpha (рис.1а) имеют более плотную текстуру, а у P. riparius (рис.1б), напротив, они рыхлые и более легкие, имеют пористую струк- туру, кроме основания гнезда.

Рис .1. Гнезда P. nimpha (а) и P. riparius (б), Юго-Западное Забайкалье.

По размерам гнезда этих ос отличаются. Диаметр и глубина ячеек гнезд у P. riparius больше, чем у P. nimpha (табл. 1), что связано с разницей размеров ос этих видов, и составляют соответственно 13-19 мм и 12-16 мм в длину.

Таблица 1

Диаметр и глубина ячеек гнезд двух близкородственных видов ос – полист Юго-Западного Забайкалья

|

Вид |

Диаметр ячеек (мм) |

Глубина ячеек (мм) |

||||

|

P. nimpha (n=10) |

Lim |

среднее |

С.О.* |

Lim |

среднее |

С.О. |

|

5,3 – 5,75 |

5,55 |

0,14 |

22,1 – 25,4 |

24,1 |

1,16 |

|

|

P. riparius (n=10) |

5,75–6,25 |

6,02 |

0,17 |

28,5 – 30,2 |

29,2 |

0,75 |

*С.О. – стандартное отклонение по выборке, относительно их среднего.

Гнезда также различаются по форме и расположению стебелька прикрепления к субстрату. У P. nimpha гнезда более округлой формы, стебелек расположен преимущественно в центре основания, тогда как у P. riparius они продолговатые, с ножкой у края основания гнезда (рис. 1).

Количество ячеек в гнездах у обоих видов варьирует в широком диапазоне (35-85 ячеек).

По-видимому, это зависит в первую очередь от репродуктивного потенциала семьи и матки. Число ячеек в гнезде у P. nimpha обычно превышает количество таковых у P. riparius. В целом у обоих видов количество ячеек меньше, чем в других более южных регионах. Возможно, это связано с тем, что при расширении ареала на север они были вынуждены изменить стратегию размножения. Из плейрометротичной формы организации семьи на юге они перешли в гап-лометротичную форму на севере. Последние, в свою очередь, обусловлены преимуществом одиночных самок при поиске корма в умеренной области, где объектов пищи относительно мало и расположены они диффузно.

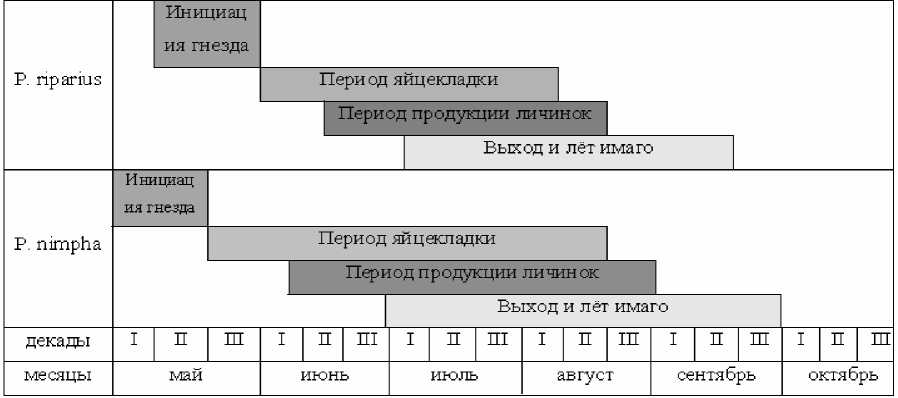

Сроки выведения потомства. У обоих видов по срокам размножения имеются незначитель- ные различия (рис.2). Перезимовавшие матки P. nimpha появляются в первых числах мая, после инициации гнезда приступают к откладке яиц в третьей декаде мая. Первые личинки вылупляются в начале июня и уходят на окукливание, особи новой генерации выходят в конце июля. Сроки лета особей новой генерации продолжительнее, чем у P. riparius.

Рис .2. Фенология размножения P. nimpha и P. riparius в Юго-Западном Забайкалье

Вылет перезимовавших маток P. riparius происходит в конце мая – начале июня, к откладке яиц приступают к концу мая – началу июня. Выход личинок выпадает на вторую половину июня, а имаго нового поколения – на первую декаду июля. На зимовку уходят матки нового поколения в конце сентября.

Продолжительность развития . Изучен только вид P. nimpha. Эмбриональное развитие длится около 9-11 суток, развитие личинок завершается на 11-19 сутки (в среднем 14±4) и наступает окукливание. Куколки развиваются в течение 13,8±0,86 сут. Большой временной диапазон в сроках развития личинок зависит от погодных условий, т.к. в холодные дождливые дни матка постоянно находится в гнезде и не кормит личинок. Сама оса использует для поддержания своей жизнедеятельности запасы сахаристой жидкости из нижних ячеек гнезда, заготовленные до наступления неблагоприятной погоды.

Весь цикл развития с момента откладки яиц до выхода имаго длится в среднем 38,5 сут. Продолжительность жизни рабочей особи колеблется в пределах 21-40 сут.

Интенсивность размножения у ос-полист сильно зависит от погодных условий теплого сезона года.

Заключение

Подводя итоги проведенной работы, можем подчеркнуть, что данные виды существенно различаются по таким параметрам, как строение и морфометрия гнезд, локализация и размещение в пространстве, фенологические аспекты развития семьи.

Размещение гнезд общественными осами зависит от степени защищенности и прогреваемости на солнце микростаций, но при этом очевидны видоспецифические предпочтения. Прослеживается уменьшение количества ячеек в гнездах у рассматриваемых видов в Юго-Западном Забайкалье по сравнению с более южными регионами, что связано с изменением адаптивной стратегии размножения и переходом из плейрометро-тичной формы организации семьи на юге в гап-лометротичную форму на севере.

Активный период размножения приурочен к короткому вегетационному периоду региона. У сравниваемых видов отмечаются небольшие различия – вылет после зимовки в начале и уход на зимовку в конце периода.

Особи P. nimpha заселяют разные местообитания.

Таким образом, выявленные различия в биологии размножения и экологии P. nimpha и P. riparius могут послужить дополнительными ис- точниками определения данных видов на территории Забайкалья.