Эколого-биологические особенности вида R. spinosissima L. для озеленения и лесомелиоративного обустройства засушливой зоны

Автор: Соломенцева Александра Сергеевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Биология и биотехнология

Статья в выпуске: 2 т.9, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены материалы по исследованию роста, развития, цветения и плодоношения вида R. spinosissima L., фенологии, изменчивости морфологических признаков c целью отбора для озеленительных и лесомелиоративных насаждений засушливой зоны Нижнего Поволжья. Приведены данные по широкому ареалу распространения и на основании лабораторных и полевых исследований даны рекомендации по использованию в различных районах засушливой зоны. Установлена и доказана высокая экологическая пластичность шиповника колючейшего, а также его устойчивость к засухе и низким температурам. Выявлена способность изучаемого вида существовать в определенном диапазоне значений экологического фактора. При изучении вида Rosa spinosissima в полевых условиях определена его принадлежность к определенным экологическим группам, жизненным формам, отношение к влаге, свету, питанию Описаны схемы размещения в озеленительных насаждениях и способы посадки.

Шиповник, озеленение, лесомелиоративное обустройство, рост, развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149131456

IDR: 149131456 | УДК: 630*266:582.711 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2019.2.1

Текст научной статьи Эколого-биологические особенности вида R. spinosissima L. для озеленения и лесомелиоративного обустройства засушливой зоны

DOI:

Введение. В условиях опустынивания и изменения климата древесно-кустарниковые насаждения – неотъемлемая и незаменимая часть окружающей среды [1; 8; 10]. Они являются одним из самых важных факторов планирования, застройки и благоустройства населенных мест и многофункциональных насаждений, создают микроклимат территории [9; 20; 21]. Особенности формирования растительного покрова засушливой зоны Нижнего Поволжья определяются многими факторами: ее географическим положением, природно-климатическими условиями, а также нормами обеспеченности населения зелеными насаждениями и требуют введения в ассортимент устойчивых кустарников [4].

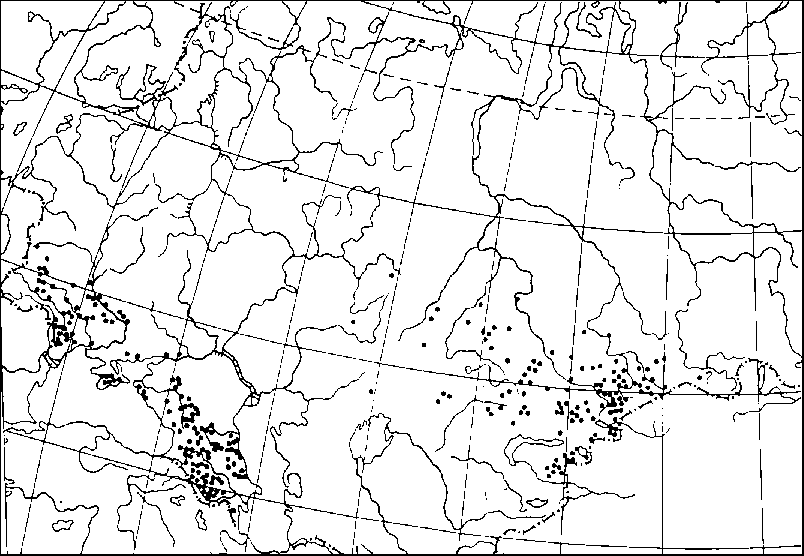

Методы и объекты исследований. Объектом исследований являлся вид R. spinosissima L. семейства Rosaceae Juss. Шиповник колючейший представляет собой компактный кустарник [11; 13], высотой от 0,70 см (в условиях Нижнего Поволжья) до 2,4 м в естественном ареале распространения [12; 14], ветви короткие прямостоячие или отходящие под прямым углом [2]. Шипы очень густо расположены на побеге, отогнутые кверху или прямые, очень тонкие, с при- месью шипиков и игловидных щетинок. Родиной исследуемого вида является Европейская часть России и стран СНГ, Крым, Кавказ, Западная Сибирь, Средняя и Малая Азия, Скандинавия (рис. 1).

Работа c исследуемым видом проводилась в определенной последовательности, учитывая различные формы изменчивости, в связи с завершением морфологического развития растений [6; 15; 16]. Размер лепестков исследовался в первой половине июня, шиповатость побегов и размеры листа и прилистников – в июле, размер и масса гипантиев – в августе – сентябре. За основу фенологической программы наблюдений [7] были взяты следующие фазы: Пб 1 – Начало роста почек: почечные чешуи расходятся; Пб 2 – появление зеленого конуса листьев; Пб 4 – побег одревеснел, кроме верхней части, которая растет; Пб 7 – побег одревеснел и покрылся пробковой тканью; Л 1 – листья мелкие, только что обособились на побегах после раскрытия почек; Л 6 – все листья достигли нормальных размеров и зрелости; Пч 1 – почки в виде зеленых бугорков; Пч 2 – почки зеленые, мелкие, с отчетливыми видимыми чешуями; Пч 4 – почки достигли нормальных размеров, чешуи опробковели; Ос 1 – начало появления осенней окраски у ли-

Рис. 1. Ареал естественного распространения R. spinosissima L. [12]

стьев; Ос 3 – все листья окрашены в осенние тона; Ол 4 – растения в безлистном состоянии; Цв 1 – растение с бутонами; Цв 3 – полное цветение. Распустилось более половины цветков и соцветий; Цв 5 – растение отцвело; Пл 1 – наличие одних незрелых плодов; Пл 3 – наличие одних зрелых плодов; С 4 – опадение плодов или семян закончено полностью.

Для биоэкологической оценки видов использовались следующие показатели: засухоустойчивость [3; 5; 19], характер плодоношения и семенного размножения [22]. Экологическая пластичность определялась нормой реакции [17; 18].

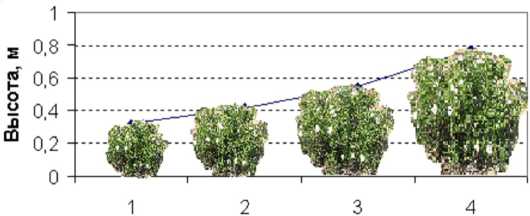

Результаты работы. Установлено, что в засушливых условиях из-за недостаточного увлажнения в блюдцевидных понижениях парциальные кусты шиповника колючейшего распо- лагаются близко друг к другу и образуют плотные куртины 1,5–5 м в диаметре. Форма куртины соответствует форме микропонижения, которое она занимает. Шаровидная форма кроны делает исследуемый вид довольно компактным и легко переносящим обрезку (рис. 2).

В условиях сухой степи и полупустыни низкая влажность воздуха и почвы отрицательно влияет на рост и развитие побегов, поэтому изучаемый вид относится к медленнорастущим, активный рост и развитие начинается ранней весной, что свидетельствует об адаптации к местным природно-климатическим факторам (табл. 1).

Продолжительность роста побегов не превышает 78 дней, и составила 11 см в 2016 г., 9,8 см – 2017 г., 10,1 см – 2018 г. (рис. 3).

Рис. 2. Куртина и проекция кроны R. spinosissima в Нижнем Поволжье

Таблица 1

Фенологические показатели роста и развития R. spinosissima L. в годы исследований

|

Год |

Набухание почек |

Распускание почек |

Облиствление |

Раскраска листьев |

Опадение листьев |

|

2016 |

5.04 30.03–10.04 |

12.04 4.04–17.04 |

12.05 4.05–19.05 |

29.10 30.10–3.11 |

19.10 13.10–27.10 |

|

2017 |

7.04 02.04–12.04 |

11.04 6.04–18.04 |

13.05 6.05–20.05 |

28.10 31.11–2.12 |

20.10 14.10–28.10 |

|

2018 |

1.04 25.03–6.04 |

7.04 29.03–13.04 |

8.05 1.05–16.05 |

28.10 27.11–30.11 |

15.10 10.10–22.10 |

Возраст, лет

Рис. 3. Динамика изменения высоты куста ш. колючейшего по годам

Для выявления продуктивности побегов куста и закономерности соотношения массы гипантиев к массе семян определялось расположение гипантиев на кроне куста и на различных частях побега. Для определения процентного содержания мякоти и семян в гипантиях в полевых условиях с отдельных кустов в августе – сентябре бралось по 20 шт. цельных гипантиев (табл. 2).

Затем гипантии взвешивались и лезвием разрезались пополам, очищались от семян и дисков, после чего снова были взвешены уже очищенными (рис. 4).

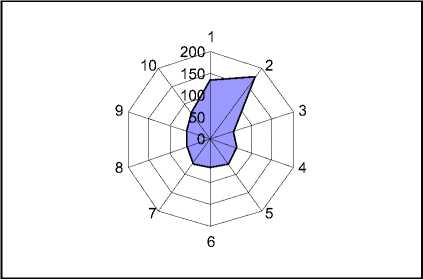

Эколого-физиологическая оценка вида R. spinosissima L. показала, что оводнённость его листьев в течение засушливого периода менялась незначительно, что указывает на засухоустойчивость и способность адаптироваться к стресс-факторам (рис. 5).

Учитывая крайне сложные условия сухостепной и полупустынной зоны, следует учитывать также приспосабливаемость растений к экстремальным условиям: соле-, газо-, пы-леустойчивость. В связи с этим дана экологобиологическая характеристика R. spinosissima. По фитоценотическому типу этот вид прекрасно сочетается с Robinia pseudoacacia , Ulmus carpinifolia , Caragana arborescens , Cotinus coggygria , Sambricus nigra , Crataegus , Cotoneaster , Amelanchier , Chaenomeles и яв-

Таблица 2

Показатели плодоношения R. spinosissima в условиях г. Волгограда

|

Показатели |

Значения |

|

|

2017 г. |

||

|

Масса плодов на куст , кг |

1,19–1,70 |

|

|

Масса семян в одном плоде , г |

0,1–0,4/0,3±0,01 |

|

|

Выход мякоти , % |

51,9–82,6 |

|

|

Ширина плода , см |

0,7–1,4/1,18±0,02 |

|

|

Длина плода , см |

1,0–1,4/1,27±0,01 |

|

|

Длина семени , см |

0,3–0,5/0,4±0,02 |

|

|

Ширина семени , см |

0,1–0,3/0,36±0,02 |

|

|

Масса одного плода , г |

1,0–1,10/1,03±0,01 |

|

|

2018 г. |

||

|

Масса плодов на куст , кг |

2,01–2,34 |

|

|

Масса семян в одном плоде, г |

0,3–0,5/0,3±0,02 |

|

|

Выход мякоти , % |

55,6–86,1 |

|

|

Ширина плода , см |

1,0–1,7/1,21±0,01 |

|

|

Длина плода , см |

1,1–1,7/1,4±0,02 |

|

|

Длина семени , см |

0,4–0,5/0,2±0,01 |

|

|

Ширина семени , см |

0,3–0,6/0,1±0,02 |

|

|

Масса одного плода , г |

1,08–1,10/1,00±0,01 |

|

Примечание. Числитель – минимальное и максимальное значение признака, знаменатель (X±s) – среднее и его ошибка.

Рис. 4. Исследование гипантиев ш. колючейшего в лабораторных условиях

ляется эдификатором в растительных сообществах, создавая биосреду в экосистемах.

Отличается малой и средней степенью требований к почве и влаге . нетребователен к свету. Может рекомендоваться к посадке на улицах, в парках, скверах, в порядке испытания – в прирусловых посадках на откосах, по откосам оврагов в качестве отличного задер-нителя, в лесопарковых зонах. Его целесообразно использовать в низких живых изгородях менее 1 м высотой, при однорядном и двурядном размещении расстояние в рядах должно составлять 0,25–0,35 м, между рядами – так же, способ высадки – в шахматном порядке.

Заключение и применение результатов. Исследуемый вид в Нижнем Поволжье может быть рекомендован для умеренно-засушливого района с черноземными почвами и засушливого района с каштановыми почвами, резко-засушливого нагорного района со светло-каштановыми почвами и для сухого района с пойменными землями. Так как Rosa spinosissima является отличным закрепителем почв и песков, его можно использовать как лесомелиоративное растение, принимая во внимание его высокую ир-руптивную способность (разрастание подземно и надземно), а также для создания плодовых, медоносных, лекарственных насаждений.

Список литературы Эколого-биологические особенности вида R. spinosissima L. для озеленения и лесомелиоративного обустройства засушливой зоны

- Агролесомелиорация / под ред. А. Л. Иванова, К. Н. Кулика. - Волгоград: ВНИАЛМИ, 2006. - 746 с.

- Анучин, Н. П. Лесная таксация / Н. П. Анучин. - М: Лесная промышленность, 1971. - 512 с.

- Косулина, Л. Г. Физиология устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды / Л. Г. Косулина, Э. К. Луценко, В. А. Аксенова. - Ростов н/Д.: Изд-во Ростов. ун-та, 1993. - 240 с.

- Кругляк, В. В. Модели архитектоники рекреационных насаждений для адаптивных систем озеленения / В. В. Кругляк, А. В. Семенютина, Е. И. Гурьева // Вестник Воронежского государственного университета. Серия География. Геоэкология. - 2017. - № 3. - С. 108-112.

- Кушниренко, М. Д. Физиология водообмена и засухоустойчивости плодовых растений / М. Д. Кушниренко. - Кишинев: Штиинца, 1975. - 216 с.