Эколого-динамические ряды приморской растительности на поморском и карельском берегах Белого моря

Автор: Сергиенко Людмила Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (121), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приморские экосистемы, галофиты, эпидермис листовой пластинки, видообразование

Короткий адрес: https://sciup.org/14750041

IDR: 14750041

Текст статьи Эколого-динамические ряды приморской растительности на поморском и карельском берегах Белого моря

Исследования многолетних изменений экосистем береговой зоны Арктики приобретают особую актуальность в связи с быстро развивающимися процессами трансформации климата и активным освоением берегов морей и океанов. Одним из следствий этих процессов является трансформация биоты приморских экосистем и значительное сокращение их площади на побережьях Западной Европы и Северной Америки. Берега Белого моря, в особенности его западное побережье, дают редкую возможность наблюдать как глобальные изменения климата, так и эвстатическое поднятие берега [3], [4], [11]. В последние годы в мире значительно усилилась тенденция к возвращению в научный оборот материалов исследований 50–100-летней давности, позволяющих оценить происшедшие за это время изменения в экосистемах. Задача использования исторических материалов в качестве основы мониторинга была выдвинута в качестве приоритетной Второй Международной конференцией по планированию арктических исследований (Копенгаген, 2005), что делает архивные материалы особенно ценными в контексте изучения береговой биоты. Использование формализованных и упрощенных моделей геосистем не дает надежных результатов, поэтому исследование флоры и растительности приморских маршей позволяет дать полноценную картину динамики прибрежных экосистем в многолетнем тренде ее развития.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Был проведен анализ архивных материалов Беломорской биологической станции КарелоФинского филиала АН СССР, касающихся изучения геоморфологии устьевых зон Карельского и Поморского берегов Белого моря, сырьевых ресурсов Белого моря и научных основ их промыслового использования. Одним из плановых направлений работ станции являлись исследования по теме «Типология губ Белого моря». В период с 1949 по 1957 год сотрудниками стан- ции были обследованы многочисленные губы Карельского и Поморского берегов Белого моря – от района Великой Салмы до эстуариев рек Колежма и Нюхча. Для анализа также привлекались данные по приморской растительности побережья Белого моря, содержащиеся в статьях сотрудников БИН РАН и КарНЦ РАН, работавших по данной проблеме в 1930–1950, 1980– 2000 годах [1], [2], [5], [6], [7], [8], [13], гербарные материалы, представленные в фондах отдела «Гербарий» БИН РАН. Материалом работы также послужили гербарные сборы сосудистых растений и геоботанические описания растительности морских побережий, проведенные нами на Поморском и Карельском берегах в 2000–2010 годах. Всего собраны 450 гербарных листов, сделаны 615 геоботанических описаний приморских местообитаний. Работы проводились в следующих точках: окрестности пос. Колежма (2000, 2010), окрестности г. Беломорска (2003), побережье о. Ряжкова (2004), окрестности пос. Нюхча (2005), окрестности пос. Сумский Посад (2006), окрестности пос. Чупа (2007, 2008), окрестности пос. Кереть (2007), в 2008 году – южный кут Кузокоцкой губы (северный берег губы Заволочье) Кандалакшского залива; осушка напротив о. Белая луда; губа Нерная, напротив о. Березовый, мыс Еловый; кутовая часть губы Черная, устье Черной речки; губа Кислая, на северном берегу губы Черная. Названия сосудистых растений приведены по сводке С. К. Черепанова [14] с уточнениями А. В. Кравченко [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Галофитный флористический комплекс приморской полосы Белого моря выделен на основе эколого-ценотического оптимума приморских видов [3]. Виды, входящие в его состав, различаются по широте экологической амплитуды и объединяются в такие экологические группы, как эвгалофиты, строго приуроченные к первичным маршам на илистых осушках и выносящие сильное засоление почвы, мезогалофиты – виды, произрастающие на вторичных маршах, и миогалофиты – виды местной флоры, выносящие слабое засоление почвы.

Галофитный флористический комплекс растений приморской полосы Белого моря насчитывает 73 вида, относящихся к 47 родам и 23 семействам. Наиболее богаты по числу видов следующие семейства: Роасеае – 17, Суреrасеае – 9, Сheno-podiaceae – 7 видов. Семейство Asteraceae насчитывает 6 видов, семейства Juncaceae , Apiaceae , Caryophillaceae – по 4 вида, семейство Plan-taginaceae имеет 3 вида, по 2 вида имеют 3 семейства, 13 семейств представлены одним видом.

Приморская галофитная растительность занимает эстуарии всех рек, впадающих в Белое море, и имеет следующие характерные особенности [6], [10].

-

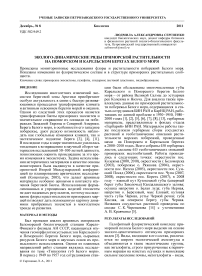

1. Илистая маршевая осушка от моря к центральной части марша – в устьях большинства рек, впадающих в Белое море; подобная осушка тянется вдоль низкого аккумулятивного берега до 700 м в открытое море. Зарастание начинается со слабых вегетативных побегов Ruppia maritima и Zostera marina в воде, ближе к берегу отмечаются проростки Eleocharis uniglumis на стадии появления 3-го листа. При превышении над линией уреза малой воды до 10 см на илистом слабозадернованном аллювии появляются единичные экземпляры Tripolium vulgare , более высокая часть марша занята сообществом с доминированием Plantago maritima s. l., Heleocharis uniglumis , Agrostis straminea , Glaux maritima , Potentilla egedеi . При превышении сообществ над линией уреза малой воды до 15 см (на осуш-ках) доминируют сообщества с Agrostis straminea и Potentilla egedеi (рис. 1).

-

2. Зарастание центральной части марша. Усиливается мозаичность сообществ, занимающих на осушках площадь до 150 м2. Происходит постепенное замещение эвгалофитных видов га-логигрофитами и мезогигрофитами, cохраняет-ся приуроченность осок к микропонижениям, а солероса – к незадернованному субстрату; растительность представлена сообществами с доминированием Carex glareosa , Juncus atrofuscus ,

-

3. Зарастание бессточных площадей (томболо или перейма) по всему маршу (рис. 2). Скорее всего, раньше там были протоки или бессточные засоленные озерки. Сейчас из-за быстрого поднятия берега их связь с основными водотоками (море или река) прекратилась, и зарастание всегда начинается с эндемика Белого моря Salicornia pojarkovae , а конечные стадии завершаются внедрением эвгалофитов из злаков и осок: Triglochin maritimum + Salicornia europaea (хотя, по мнению некоторых авторов [9], различия между S. europaea и S. pojarkovae достаточно проблематичны). Сообщество на более высоких участках томболо с доминированием Triglochin maritimum , Stellaria humifusa , Spergularia marina , Salicornia europaea , Potentilla egedei , Puccinellia maritima , Carex subspathacea окаймляет большие бессточные площади с Salicornia europaea как бы «фестончиками», указывая пути нахождения бывших временных водотоков. В зависимости от расположения бессточных площадей на территории марша конечные стадии зарастания различны. Поскольку томболо, или перейма, представляет собой участок, соединяющий остров с коренным берегом (например, в окрестностях пос. Колежма Беломорского района), эта перемычка имеет берег со стороны моря и со стороны устья реки. Ближе к морю зарастание бессточных площадей заканчивается сообществом Spergularia marina + Salicornia pojarkovae + Triglochin maritimum + Agrostis straminea . Ближе к коренному берегу, где происходит подтопле-

Рис. 1. Эколого-динамический ряд приморской маршевой растительности на Поморском и Карельском берегах Белого моря: приморские сообщества с доминированием:

2 – Bolboshoenus maritimus , 3 – Zostera marina , 5 – Eleocharis uniglumis , 7 – Triglochin maritimum , 8 – Tripolium vulgare , 9 – Juncus gerardii , 12 – Carex subspathacea , 13 – Potentilla egedei s. l., 19 – Lathyrus japonicus ssp. pubescens ,

20 – Phragmites australis , 22 – Hippuris tetraphylla , 24 – Stellaria humifusa

Glaux maritima , Sonchus humilus , Festuca rubra . На микропонижениях, созданных за счет промыва грунта во время сизигийных приливов и штормов, доминируют Carex glareosa , Juncus atrofuscus , Heleocharis uniglumis , на микроповышениях – Glaux maritima , Potentilla egedei , Juncus atrofuscus + ветошь (до 40 %). Конечные стадии разные: а) на микропонижениях: сообщества с Bolboschoenus maritimus + Eleocharis uniglumis ; Bolboschoenus maritimus + Phragmites australis ; б) на микроповышениях: Potentilla egedei + Glaux maritima + Plantago maritima s. l. + Juncus atro-fuscus + ветошь (до 40 %).

Эколого-динамические ряды приморской растительности на Поморском и Карельском берегах Белого моря 31

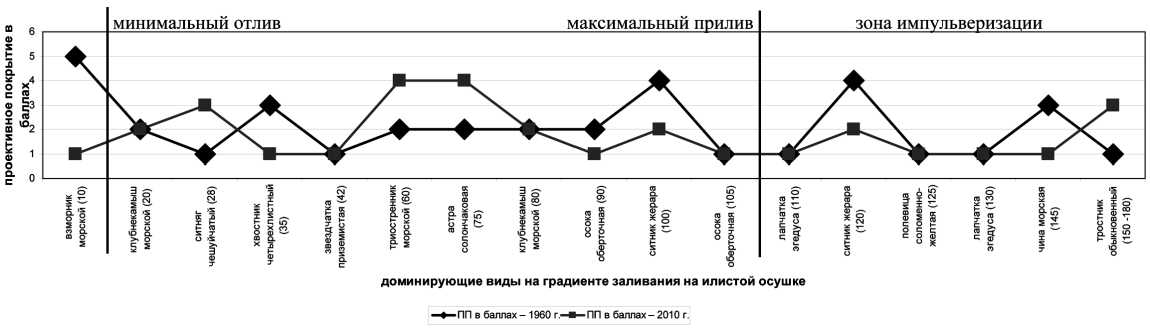

ние пресными грунтовыми водами с окружающих маршевый участок болот, доминирует сообщество Triglochin maritimum + Bolboschoenus maritimus + Phragmites australis. Причем почвенные горизонты в этом сообществе не выражены, а сама почва напоминает плотную влажную губку из-за обилия корней, пронизывающих всю аморфную почвенную структуру. После анализа структуры приморских растительных сообществ в многолетнем тренде развития выявились следующие закономерности. На илистых осушках происходит возрастание роли эвритопных видов в растительном сообществе, что приводит к их повышенной продуктивности, но наличие стенотопов поддерживает стабильность. Динамические изменения в структуре приморс- кой растительности на илистых осушках представлены на рис. 3. По сравнению с 60-ми годами XX века в 2 раза увеличилось проективное покрытие эвгалофитов Triglochin maritimum и Tripolium vulgare, в 4 раза – Zostera marina. При зарастании томболо или перемычки от коренного берега к острову в 2–3 раза увеличилось проективное покрытие практически всех видов, доминирующих на перемычке, и только проективное покрытие Carex subspathacea осталось на прежнем уровне (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенностью флористических комплексов приморских маршей Северо-Запада России является их азональность [10]. Повсеместно рас-

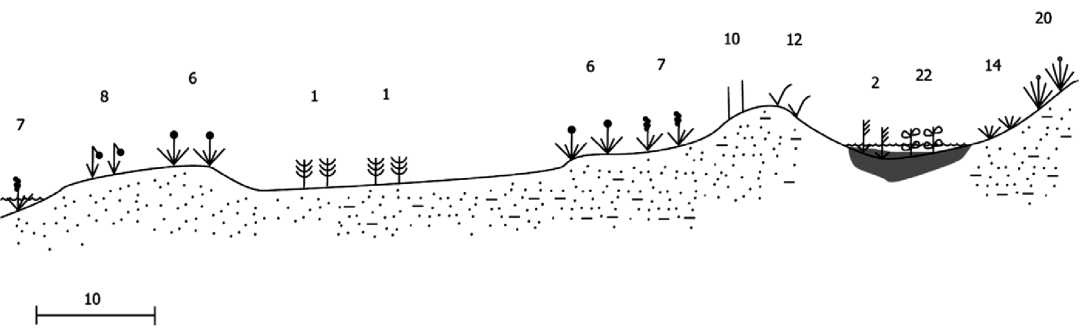

Рис. 2. Эколого-динамический ряд приморской маршевой растительности на осушках томболо (перемычка от коренного берега к острову) на побережье Белого моря: приморские сообщества с доминированием: 1 – Salicornia europaea , 2 – Bolboshoenus maritimus , 6 – Plantago maritima s. l.,

7 – Triglochin maritimum , 8 – Tripolium vulgare , 10 – Puccinellia coarctata , 12 – Carex subspathacea ,

14 – Agrostis straminea , 20 – Phragmites australis , 22 – Hippuris tetraphylla

Рис. 3. Динамика изменений приморских сообществ на илистых осушках Поморского и Карельского берегов Белого моря (1960–2010): 1. Проективное покрытие растений (ось ординат) на трансектах дано по шкале Б. М. Миркина в баллах: + – до 1%, 1 – до 5 %, 2 – 5–15 %, 3 – 15–25 %, 4 – 25–50 %, 5 – 50–100 %; 2. Данные на оси абсцисс представляют не размерную шкалу, а показывают порядок расположения видов (которые могут повторяться на полном эколого-динамическом ряду) при их удалении от моря (от нуля глубин – низший уровень моря)

Рис. 4. Динамика изменений приморских сообществ на перемычке от коренного берега к острову (томболо или перейма) на Поморском и Карельском берегах Белого моря (1960–2010 гг.) (см. примеч. к рис. 3)

пространены только немногочисленные циркумполярные виды ( Carex subspathacea , Eleo-charis uniglumis , Potentilla egedei , Stellaria humi-fusa ), являющиеся ядром и начальной точкой отсчета (первопоселенцами) сообществ. Изменение в биоразнообразии парциальных флор на конкретных местообитаниях связано с историческим развитием данного ценоза, геохимией ландшафта, климатом, а в современный период и с антропогенной нагрузкой (техногенное загрязнение). В данный исторический период (постгляциаль-ный) приморские марши Северо-Запада России соответствуют месту функционирования древних водотоков [4], [12], но вместе с тем это территориально молодое образование, находящееся в состоянии постоянного изменения. Так, берега Онежского залива резко отличаются от других берегов Белого моря выраженным профицитом рыхлых отложений ледниково-морского, морского и аллювиального генезиса [3], [4], [11], [12]. Происходит постоянное декомпрессионное поднятие Онежского побережья, которое приводит к образованию широких (несколько сотен метров) выровненных пологих осушек, где современный активный транспорт морских приливных отложений происходит на внешней «мόристой» части осушки.

ВЫВОДЫ

Основные изменения растительного покрова, связанные с изменением уровня Белого моря и с эвстатическим поднятием берега, сводятся к следующему:

-

• расширяется площадь растительных сообществ с доминированием бореальных европейских и евроазиатских видов на пологих илистых осушках Поморского и Карельского берегов Белого моря;

-

• увеличилась площадь сообществ из Salicor-nia europaea и S. pojarkovae на илистых бессточных площадях на томболо или перемычке от коренного берега до близлежащих островов;

-

• происходит деградация осоково-злаковых сообществ на илистых осушках, не выносящих подтопления и затопления;

-

• появляются микроценозы гигрофитов ( Phragmites australis ) в приморских сообществах;

-

• возникают обширные тростниковые заросли в экотонной зоне от коренного берега к центральной части марша.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Автор выражает благодарность сотруднику отдела ГИС-технологий ПетрГУ М. А. Шредерс за помощь в подготовке статьи.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов № 3832 в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» и ГК 14.740.11.0300 в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы».

Список литературы Эколого-динамические ряды приморской растительности на поморском и карельском берегах Белого моря

- Бреслина И. П. Материалы к экологии приморских видов высших растений Кандалакшского залива Белого моря//Ботанический журнал. 1981. Т. 66. № 6. С. 843-850.

- Быстрова В. И., Миняев Н. А. Материалы к эколого-географической характеристике галофитов северо-запада европейской части СССР//Ареалы растений флоры СССР. Л.: Изд-во ЛГУ, 1969. Вып. 2. С. 47-63.

- Каплин П. А., Свиточ А. А., Судаков Н. Г. Материковые оледенения и окраинные морские бассейны России в плейстоцене//Вестник Московского ун-та. Сер. «География». 2005. № 1. С. 55-65.

- Квасов Д. Д. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л.: Наука, 1975. 278 с.

- Кравченко А. В. Конспект флоры Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 403 с.

- Кравченко А. В., Кузнецов О. Л. Распространение южных и северных видов сосудистых растений на побережье и островах Белого моря//Природное и историко-культурное наследие Северной Фенноскандии: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Петрозаводск, 2003. С. 16-29.

- Победимова Е. Г. О приморских элементах флоры побережий Ладожского озера//Ботанический журнал. 1964. Т. 49. № 10. С. 1402-1407.

- Победимова Е. Г., Станищева О. Н., Дроздова И. Н. О растениях, собранных в 1956 г. на побережьях Баренцева и Белого морей//Ботанические мтериалы Гербария СССР. 1989. Т. 94. Вып. 6. С. 5359-5364.

- Проект Панарктическая флора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http//www.binran.ru/projects/paf/index.htm

- Сергиенко Л. А. Флора и растительность побережий Арктики и сопредельных территорий. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. 225 с.

- Стрелков С. А. Развитие береговой линии Арктических морей СССР в четвертичном периоде. Морские берега//Труды института геологии Академии наук Эстонской ССР. 1961. Т. VIII. С. 133-146.

- Филатов Н. Н., Тержевик А. Ю. Белое море и его водосбор под влиянием климатических и антропогенных факторов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 335 с.

- Цинзерлинг Ю. Д. Растения морских побережий на берегах озер Северо-Запада СССР//Журнал русского ботанического общества. 1925. Т. 10. № 2. С. 355-374.

- Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб., 1995. 992 с.