Эколого-фаунистическая характеристика населения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в посевах сои в Амурской области

Автор: Рогатных Д.Ю.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

По результатам учета жужелиц на соевом поле в окрестностях с. Грибское в 2010 году был выявлен 21 вид, относящийся к 12 родам и 10 трибам. Среди них определены доминирующие виды, проанализированы жизненные формы и их сезонная динамика.

Жужелицы, амурская область, агроценоз, соя

Короткий адрес: https://sciup.org/14082158

IDR: 14082158 | УДК: 574.34:

Текст научной статьи Эколого-фаунистическая характеристика населения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в посевах сои в Амурской области

В настоящее время наряду с химическими методами борьбы против вредителей сельского хозяйства, все более широкое распространение получил биологический метод, основанный на использовании хищных насекомых. Одним из наиболее перспективных объектов в данной области являются жуки-жужелицы. Помимо этого, общеизвестна их роль в качестве биоиндикаторов антропогенного влияния в агроценозах [Соболева-Докучаева, 1995; Шарова и др., 1998; Кривопалова, 1999; Власенко, Иванов, 2007; Айдамирова, 2008; 2010; Рогатных, 2009]. Большая часть юга Амурской области является сельскохозяйственной зоной, а самой распространенной культурой – соя. Однако исследования видового состава, а также экологии жужелиц соевых полей в Амурской области до сих пор не проводились.

Целью данной работы являлось изучение особенностей формирования карабидофауны в посевах сои, спектра ее жизненных форм, сезонной динамики и состава экологических групп. В перспективе полученные данные могут быть использованы для дальнейшего изучения биоиндикационных свойств Carabidae в Амурской области, а также для выявления видов, наиболее подходящих в качестве ограничителей численности насекомых вредителей для различных сельскохозяйственных культур.

Материал и методы исследования. Материалом для исследований послужили сборы автора, произведенные на соевом поле в июне-сентябре 2010 года в окрестностях с. Грибское Благовещенского района. Сбор материала производился при помощи ловушек Барбера, установленных в линию по 10 ловушек на расстоянии 5 м друг от друга, проверка которых производилась раз в 15 дней. В качестве фиксатора в ловушках применялся слабый раствор уксусной кислоты. Характеристика жизненных форм жужелиц приводилась по системе И.Х. Шаровой [Шарова, 1981]. При анализе доминирования использована шкала Рекенена [Renkonen, 1938].

Результаты и обсуждение. За время исследований было обработано 1070 ловушкосуток и собрано 1595 экземпляров жужелиц, принадлежащих к 21 виду 12 родам и 10 трибам (табл. 1). Наибольшее количество видов отмечено в трибах Harpalini и Pterostichini (6 и 5 видов соответственно). Carabini и Amarini отмечено по два вида, остальные трибы представлены по одному виду каждая. Супердоминантными являются четыре вида: Poecilus fortipes (25%), Harpalus ussuriensis (23%), Harpalus griseus (16%) и Harpalus jureceki (11%). К доминирующим отнесены Harpalus crates и Dolichus hallensis (по 6%), а к субдоминирующим – Poeci-lus nitidicollis (4%). Оставшиеся виды относятся к фоновым.

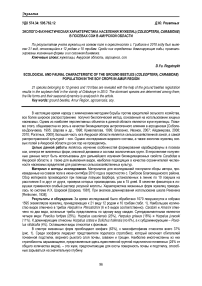

В спектре жизненных форм преобладают зоофаги (63%), к миксофитофагам относится всего 37% (рис. 1). Среди зоофагов лидируют представители подкласса стратобиос, который включает обитателей почвенной подстилки, верхнего рыхлого слоя почвы, скважин и трещин. Наиболее многочисленны из них стратобионты зарывающиеся, представленные здесь единственной группой подстилочно-почвенных (24% от общего количества видов), – это жуки, предпочитающие для охоты поверхность почвы и подстилку, способные зарываться на значительную глубину.

14%

□хортобионты стеблевые

■эпигеобионты ходящие

□стратобионты-скважники поверхностно-подстилочные

I]стратобионты-скважники подстилочные

■стратобионты-скважники подстилочно-трещинные

□стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные о геохортобионты гарпалоидные

Рис. 1. Спектр жизненных форм жужелиц

Представителями группы являются виды родов Poecilus и Pterostichus. К группе стратобионтов-скважников в общей сложности относится 24%. Сюда входят стратобионты-скважники подстилочные (14%), поверхностно-подстилочные и подстилочно-трещинные (по 5% соответственно). Это жужелицы, использующие малейшие пространства для проникновения в почву. Представителями данных групп являются виды родов Bembidion, Agonum, Dolichus и другие. Как отмечает С.А. Кривопалова (1999), доминирование страто-бионтов характерно для комплексов жужелиц, сформированных в агроценозах, подверженных многократной культивации почв. На Дальнем Востоке России в первой половине лета на полях сои культивации междурядий проводятся трижды [Яковлев, Усенко, 2003]. Подкласс эпигеобиос включает жужелиц, специализированных к обитанию и охоте на поверхности почвы. На исследованном участке он представлен эпигеобион-тами ходящими (род Carabus ), на долю которых приходится 10%. На наш взгляд, такое количество представителей данной группы связано с высокой степенью сомкнутости растений и малым количеством подстилки. К подклассу хортобиос относится всего одна группа хортобионтов стеблевых, представленных 5%. Это хищные жужелицы, охотящиеся в растительном ярусе на травянистой растительности.

Как указывалось выше, на долю миксофитофагов приходится 37%. На исследуемом участке они представлены единственной группой – геохортобионты гарпалоидные. Это фитофаги, приспособленные к рытью почвы и лазанию по стеблям растений.

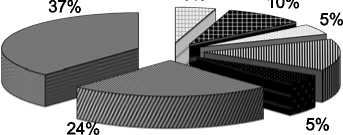

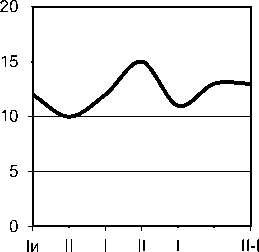

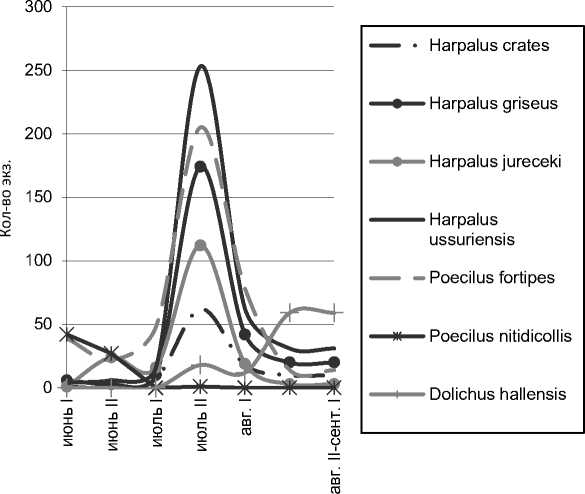

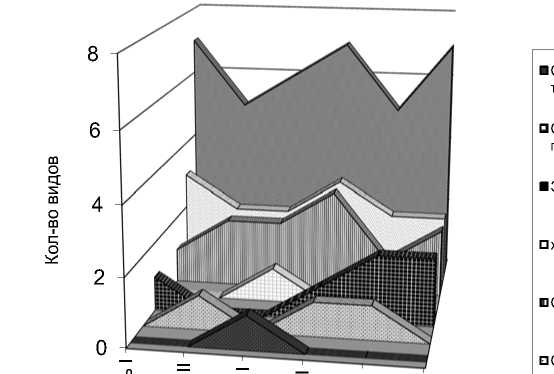

График сезонной динамики представляет собой кривую с одним основным пиком (рис. 2). В начале июня на исследуемом участке нами было отмечено 12 видов жужелиц. К концу месяца это количество снизилось до 10. В июле наблюдалось постепенное увеличение количества видов, которое во второй половине июля достигло своего пика – 15 видов. В начале августа количество видов снижается до 11, а после опять повышается до 13. На графике суммарного обилия (рис. 3) в начале июня прослеживается достаточно высокий показатель, который связан с видами Poecilus fortipes и P. nitidicollis (рис. 4) . Последнего из них в этот период обнаружено наибольшее количество. К началу июля его численность постепенно падает, что отражается и на графике. Резкое увеличение показателя общего обилия происходит за счет увеличения численности видов рода Harpalus , достигающих пика численности к середине июля. В начале сентября она постепенно убывает. В это время пика численности достигает Dolichus hallensis , за счет которого на общем графике сохраняется достаточно высокий показатель.

Рис. 2. Динамика видового разнообразия жужелиц

Рис. 3. Динамика суммарного обилия

Рис. 4. Сезонная динамика наиболее массовых видов жужелиц

На графике сезонной динамики жизненных форм на протяжении всего периода мы отмечали представителей групп геохортобионтов гарпалоидных, стратобионтов зарывающихся подстилочно-почвенных и стратобионтов-скважников подстилочных. Представители же других групп встречаются только в течение ограниченных промежутков времени. Для геохортобионтов гарпалоидных характерны высокие количественные показатели как в начале, так и в конце сезона наблюдения. Это связано с мультисезонным типом развития входящих в группу видов. Максимум видов стратобионтов зарывающихся подстилочно-почвенных и стратобионтов-скважников подстилочных приходится на вторую половину июля, затем их количество идет на спад. Несколько отличается от общей картины динамика эпигеобионтов ходящих. Их появление приходится на вторую половину лета, а наибольшая численность – на август-сентябрь.

□Стратобионты-скважники подстилочнотрещинные

□Стратобионты-скважники поверхностноподстилочные

■Эпигеобионты ходящие

□хортобионты стеблевые

DСтратобионты-скважники подстилочные

□Стратобионты зарывающиеся подстилочнопочвенные

0 Геохортобионты гарпалоидные

Рис. 5. Сезонная динамика спектра жизненных форм жужелиц

В естественных ценозах виды Carabus granulatus и C. kruberi встречаются на протяжении всего сезона, а пики их активности приходятся на более ранние сроки [Рогатных, 2009]. На наш взгляд, появление данных видов на исследуемом участке связано с их заходом из соседних ценозов. В связи с малой численностью представителей хортобионтов стеблевых и стратобионтов-скважников поверхностно-подстилочных характеристика их динамики не приводится.

На основании полученных данных нами выделено 5 экологических групп. Их анализ показал преобладание лугово-полевых и лугово-степных видов (по 33% каждая), что характерно и для других, исследованных нами ранее агроценозов [Рогатных, 2009]. На втором месте находятся эвритопные виды (14%), наименьшим количеством представлены лугово-болотные и лесо-луговые (по 10%). По отношению к влажности наиболее представлены мезофилы (62%), ксерофилы представлены 28%, гигрофилы – 10%.

Количественные и качественные характеристики населения жужелиц на поле с соей

Окончание табл.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Poecilus nitidicollis Motschulsky, 1844 |

З сзп |

Л-П |

М |

42 |

27 |

- |

1 |

- |

- |

|

Poecilus reflexicollis (Gebler, 1832) |

З сзп |

Л-П |

М |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

|

Pterostichus microcephalus Motschulsky, 1860 |

З сзп |

Лс-Л |

Г |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Dolichus hallensis (Schaller, 1783) |

З сп |

Л-Ст |

М |

- |

- |

- |

18 |

12 |

59 |

|

Amara macronota Solsky, 1875 |

M гг |

Л-Ст |

М |

- |

1 |

- |

2 |

- |

4 |

|

Amara minuta (Motschulsky, 1844) |

M гг |

Л-Ст |

К |

6 |

- |

- |

- |

- |

- |