Эколого-фаунистический обзор хирономид (Diptera, Chironomidae) верхнего течения р. Чепцы на территории Удмуртской Республики

Автор: Поздеев И.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Приводится характеристика структуры донных сообществ и дрифта бентосных беспозвоночных на перекате верхнего течения средней равнинной реки. Описана динамика изменений качественных и количественных показателей развития зообентоса и сиртона с июля по сентябрь. Даётся оценка значения хирономид в формировании донных сообществ и сиртона реки. Приведён таксономиче-ский список хирономид верхнего течения р. Чепцы, включающий 90 видов и форм из 4 подсе-мейств. Ключевыми формами в структуре зообентоса переката реки выступают виды Thienemannimyia fusciceps и Polypedilum scalaenum. В составе сиртона наиболее многочисленными являются виды, населяющие вышележащий плёсовый участок - Cricotopus bicinctus, Thienemanniella majuscula и Tvetenia tshernovskii, а также обитающий на самом перекате Thienemannimyia fusciceps. Зарегистрировано снижение доли хирономид в видовом богатстве дон-ных сообществ от лета к осени, при увеличении их доли в численности и биомассе. Доля хироно-мид в качественных и количественных показателях сиртона снижается от лета к осени. Миграци-онная активность хирономид максимальна в вечерние сумеречные и первые ночные часы (21.00-00.00), но личинки и куколки большинства видов отмечены в составе дрифта донных беспозвоноч-ных в течение всех суточных серий.

Зообентос, сиртон, хирономиды, реки, бассейн р. камы, удмуртия

Короткий адрес: https://sciup.org/147204872

IDR: 147204872 | УДК: 574.587 | DOI: 10.17072/1994-9952-2018-1-81-96.

Текст научной статьи Эколого-фаунистический обзор хирономид (Diptera, Chironomidae) верхнего течения р. Чепцы на территории Удмуртской Республики

В настоящее время в Удмуртии проводится большое количество исследований, направленных на изучение видового состава и экологии водных животных разных таксономических групп [Коте-гов, 2006; Поздеев, 2011; Каргапольцева, 2014;

Каргапольцева, Холмогорова, 2014; Поздеев, Котельникова, 2014 и др.].

Хирономиды – одна из наиболее важных групп беспозвоночных в структуре и функционировании водных экосистем: они занимают большинство биотопов любых типов водных объектов, где доминируют как по обилию, так и по видовому богатству [Ferrington, 2008]. Преимагинальные стадии развития хирономид выступают ключевым компонентом в питании рыб-бентофагов, что определяет их практическую значимость для ведения рыбного хозяйства в естественных условиях и в условиях искусственного воспроизводства водных биоресурсов. В реках личинки и куколки комаров-звонцов являются постоянным компонентом дрифта бентосных беспозвоночных, осуществляя тем самым внутрипопуляционные связи и контакты между донными сообществами на нижележащих по течению участках русла с вышележащими [Алимов, Богатов, Голубков, 2013]. При этом использование сачка для лова дрейфующих личинок и куколок и сбор экзувиев куколок хирономид с поверхности воды существенно расширяют наши знания об их таксономическом богатстве на уровне родов и видов и необходимы при оценке биоразнообразия в целом [Ferrington, Coffman, 2014].

Цель работы: выявить видовое богатство комаров-звонцов верхнего течения р. Чепцы и определить их экологические особенности.

Материалы и методы исследований

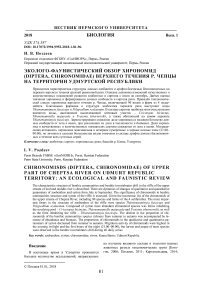

Река Чепца – приток Волги III порядка длиной 501 км, площадь её бассейна – 20 400 км², среднее падение реки 10 см/км. Район исследования (рис. 1) расположен на территории Дебёсского р-на Удмуртской Республики на 419 км от устья – в верхнем течении реки (N57.726988º E053.622222º). Исследованный участок (около 400 м) представляет собой окончание (200 м) длинного плёса, к концу вегетационного сезона сильно зарастающего высшими водными растениями, преимущественно рдестами, и прилегающий к нему ниже по течению короткий перекат (200 м) с отдельными куртинами рдеста и улотрикса. Температура воды в месте отбора проб составляла +20.9…+22.9°C – в июле, +21.0…+24.2°C – в августе и +10.0…+14.4°C – в сентябре, с минимумом в ночные часы (02:00) и максимумом в дневные часы (15:00–18:00).

Скорости течения воды на плёсовом участке достигали 0.25 м/с на стрежне при глубинах 1.0– 1.8 м, в зарослях макрофитов течение отсутствовало. На перекате скорость течения составляла 0.5– 0.7 м/с при средней глубине 0.5 м. Правый берег – подмывной, обрывистый, сложенный суглинками, левый – намывной, представляет собой песчаногравийные отложения, большей частью заросшие ивняком, луговыми и прибрежно-водными видами растений. Дно переката от июля к августу обрастает зелёной нитчатой водорослью Ulothrix subtilissima Rabenhorst, заросли которой, в свою очередь, сильно заиливаются. В сентябре происходит отмирание водорослей и макрофитов, части колоний и побегов которых сносятся течением.

Рис. 1. Карта расположения района исследования.

Звёздочкой указано место проведения работ

В целом исследованный участок водотока характеризуется по гидрологическим и гидробиологическим параметрам как эпипотамаль.

Материалом для данной работы послужили пробы макрозообентоса (15 проб), дрифта донных беспозвоночных (33), качественные сборы гидробиологическим сачком (13) и лов имаго энтомологическим сачком (9). Пробы зообентоса и сиртона собирали параллельно в июле, августе и сентябре 2013 г., по одному качественному сбору гидробиологическим и энтомологическим сачками провели в апреле 2013 г. и июне 2014 г. Сбор проб макрозообентоса осуществляли при помощи бентометра 400 см², грунт промывали через газ с размером отверстий 0.21 мм. Пробы дрифта отобраны двумя сачками-ловушками с тем же размером отверстий газовой ткани, имеющими входное отверстие 1000 см² и глубину мешка 75 см, которые одновременно устанавливали на 5 мин.; таким образом, общая экспозиция каждой пробы составляла 10 мин. Все организмы выбирали из проб живыми и фиксировали 8%-ным формалином.

Результаты обработки личинок хирономид бентосных проб сопоставлялись с определениями экзувиев личинок, куколок и фаратных имаго хиро-номид из проб дрифта, имаго из энтомологических сборов; также были проведены опыты по выведению хирономид (136).

Для выделения доминантных комплексов донных сообществ (зообентос) и выявления значимости отдельных видов, находящихся в речном потоке (сиртон) использовали модифицированный индекс плотности Арнольди [Щербина, 1993], к числу доминантов относили виды, величина индекса для которых составила 15% и более, к субдоминантам – 10–15%.

Для анализа регионального распространения отдельных видов использованы работы по фауне [Громов, 1951; Алексевнина, 1988; Алексевнина, Буйдов, 1997, 2000; Крашенинников, Макарченко, 2009; Крашенинников, 2010а, б, 2011; Поздеев, 2010, 2012; Krasheninnikov, 2012; Зеленцов, По-здеев, Щербина, 2013, 2014, 2015]. Анализ распространения по всему миру проведён с использованием веб-сайта , а также данных по фауне российского Дальнего Востока [Макарченко и др., 2005; Макарченко, Макарчен-ко, 2008, Макарченко и др., 2008]. Типы ареалов приведены согласно К.Б. Городкову [1984].

Предварительные результаты данной работы были опубликованы ранее [Поздеев, Котельникова, 2014].

Результаты

Таксономический состав хирономид

В ходе проведённых работ выявлено 90 видов и форм из 4 подсемейств: Tanypodinae – 12, Diamesinae – 4, Orthocladiinae – 33, Chironominae – 41 (Chironomini – 21, Tanytarsini – 20). По имаго (лов и выведения) идентифицировано 45 видов, по преимагинальным стадиям развития – 44 вида, из них 4 вида известны только по личинкам, одна форма определена до группы видов.

Подсемейство Tanypodinae

Ablabesmyia ( Ablabesmyia ) longistyla Fittkau, 1962. 1P♀ выведена в августе, единичные куколки в дрифте – в августе. Личинки обнаружены на илистом грунте в зарослях макрофитов плёсового участка. Вид имеет палеарктический ареал. Широко распространён в водоёмах и водотоках бассейна р. Камы, указывался по имаго, отмечался в Удмуртии по личиночной стадии.

Ablabesmyia ( Ablabesmyia ) monilis (Linnaeus, 1758). Многочисленные личинки отмечены в июне-июле – в бентосе на песчано-гравийном грунте переката, и августе – в бентосе и дрифте. Средняя численность в составе донных сообществ в июне 45 экз./м², в июле – 23 экз./м², в августе – 44 экз./м². Вид распространён в Голарктическом и Ориентальном регионах. В бассейнах р. Камы распространён повсеместно, отмечен по имаго, для Удмуртии указывался только по личиночной стадии.

Ablabesmyia ( Ablabesmyia ) phatta (Egger, 1864).

Единичные личинки наблюдали в июле (в дрифте). Личинки находили на илистом грунте в зарослях макрофитов плёсового участка. Палеарктический ареал. В бассейне р. Камы вид отмечался по трём стадиям развития, для Удмуртии указывается впервые.

Conchapelopia melanops (Meigen, 1818). Единичные куколки обнаружены в июле (в дрифте). Вид распространён в Палеарктическом и Ориентальном регионах. Известен в бассейне р. Камы по трём стадиям развития, для Удмуртии указывается впервые.

Conchapelopia pallidula (Meigen, 1818). 1LP (из дрифта), немногочисленные личинки и куколки отмечены в августе – на песчано-гравийном грунте с обрастаниями зелёных нитчатых водорослей из рода Ulotrix . Вид имеет палеарктический ареал. В бассейне р. Камы вид зарегистрирован по трём стадиям развития, для Удмуртии указывается впервые.

Nilotanypus dubius (Meigen, 1804). 2P♀ (из дрифта), 1♂, многочисленные личинки и куколки находили в июне-июле на песчано-гравийном грунте. Средняя численность личинок в бентосе переката – 45 экз./м². Лёт наблюдали в конце июня – июле. Вид имеет широкое палеарктическое распространение, известен из Ориентальной области. В бассейне р. Камы – один из обычных видов, отмечен по личинкам и имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Paramerina divisa (Walker, 1856). 3LP♀ и 3LP♂ – выведены в августе, многочисленные личинки и куколки обнаружены в дрифте – с июля по сентября. Лёт с начала июля по конец сентября, пик – в середине августа. Личинки – в зарослях макрофитов плёсового участка. Вид имеет западнопалеарктическое распространение. Личинки Paramerina sp. широко представлены в водотоках бассейна р. Камы, для Удмуртии вид известен по имаго.

Procladius gr. ferrugineus . 2LP♀ (из дрифта) – в августе, средняя численность личинок в июне на песчано-гравийном грунте переката – 33 экз./м². Личинки Procladius gr. ferrugineus отличаются массовым развитием и широким распространением во многих водотоках и водоёмах камского бассейна. По-видимому, большинство из них принадлежит голарктическому виду Procladius culiciformis (Linnaeus, 1767) (syn. P. crassinervis (Zetterstedt, 1838), зарегистрированному по имаго в разнотипных водных объектах, в том числе на территории Удмуртии.

Rheopelopia maculipennis (Zetterstedt, 1838). 1P, единичные личинки представлены в дрифте в июле. Вид имеет палеарктическое распространение. В камском бассейне указывается впервые.

Rheopelopia ornata (Meigen, 1838). 1P, единич- ные личинки наблюдали в дрифте в июле. Палеарктический вид. Для бассейна р. Камы указывалась по трём стадиям развития, в Удмуртии отмечен впервые.

Telmatopelopia nemorum (Goetghebuer, 1921). Немногочисленные личинки отмечены в дрифте в июле. Палеарктическое распространение. Для бассейна р. Камы вид указывался по трём стадиям развития, широко распространен в водных объектах разного типа, для Удмуртии указывается впервые.

Thienemannimyia fusciceps (Edwards, 1929). 3LP♀ и 2LP♂ – выведены в июле, многочисленные личинки представлены в бентосе переката в июле-сентябре, многочисленные куколки – в дрифте с июня по август. Массовый вид, занимающий песчано-гравийные и гравийно-галечные грунты, водорослевые обрастания и заросли рдестов на перекатах. Средняя численность в июне – 437 экз./м², июле – 660 экз./м², августе – 242 экз./м², сентябре – 15 экз./м². Вид распространён в Голарктическом и Ориентальном регионах. В бассейне р. Камы известен по имаго, в Удмуртии отмечен впервые.

Подсемейство Diamesinae

Diamesa parancysta Serra-Tosio, 1983. 3♂, 8P – в апреле. Палеарктика. В камском бассейне известен по имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Diamesa tonsa (Haliday, 1856). 2P – в конце сентября. Вероятно, указывалась на территории Удмуртии по личинке как Diamesa sp. [Поздеев, 2011]. Вид имеет западнопалеарктическое распространение. Известен в водотоках камского бассейна по имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Potthastia gaedii (Meigen, 1838). Многочисленные личинки обнаружены в бентосе – на песчаногравийном грунте переката в июне-августе, в дрифте – с июля по сентябрь. Один из массовых видов на жёстких грунтах переката, средняя численность личинок в июне – 167 экз./м², в июле – 44 экз./м², в августе – 110 экз./м². Вид имеет голарктический ареал. В бассейне р. Камы вид указывался по всем стадиям развития, в Удмуртии не отмечался.

Potthastia longimanus Kieffer, 1922. Единичные личинки и куколки отмечены в дрифте (август-сентябрь). Обычный, но малочисленный вид, личинки встречаются как на жёстких грунтах в прибрежье переката, так и на заиленных грунтах плёсового участка. Вид распространен в Голарктическом и Ориентальном регионах. В бассейне р. Камы вид указывался по трём стадиям развития, в Удмуртии не отмечался.

Подсемейство Orthocladiinae

Chaetocladius (s. str.) piger (Goetghebuer, 1913). 7♂ пойманы в апреле. Голарктический вид. Известен в реках камского бассейна по личинке

( Chaetocladius gr. piger ) и имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Corynoneura carriana Edwards, 1924. 1LP отмечен в дрифте в августе. Единичные личинки находили на высших водных растениях плёсового участка. Палеарктический вид. В бассейне р. Камы ранее указывался по имаго, для Удмуртии – впервые.

Corynoneura prima Makarchenko & Makarchenko, 2006. 3P в дрифте в августе. Многочисленные личинки наблюдали на высших водных растениях плёсового участка. Вероятно, вид имеет палеарктическое распространение. Для бассейна р. Камы указывался по имаго для р. Вишеры и Чусовой, в Удмуртии отмечен впервые.

Cricotopus ( Cricotopus ) albiforceps (Kieffer, 1916). 2LP♀ и 1LP♂, 1♂ выведены и пойманы в июле. Многочисленные личинки в дрифте – в июле, единичные – в августе. Один из массовых видов на высших водных растениях плёсового участка. Вид имеет голарктическое распространение. Указывался для бассейна р. Камы по всем стадиям развития, для Удмуртии указывается впервые.

Cricotopus ( Cricotopus ) annulator Goetghebuer, 1927. 6P (из дрифта), 2LP♀ и 2LP♂ выведены в августе. Многочисленные личинки и куколки отмечены в дрифте с июня по сентябрь. Пик лёта – в августе. Личинки населяют высшие водные растения плёсового участка. Голарктическое распространение. В бассейне р. Камы вид известен по имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Cricotopus ( Cricotopus ) bicinctus (Meigen, 1818). 2LP♀ и 8LP♂ выведены в сентябре. Многочисленные личинки и куколки наблюдали с июня по сентябрь в дрифте, в бентосе переката отмечены только в сентябре. Массовый вид на высших водных растениях плёсового участка. Вид имеет очень широкое распространение: Палеарктический, Неарктический, Неотропический, Афротропический, Ориентальный и Автралийский регионы. В бассейне р. Камы распространён повсеместно, указывался по трём стадиям развития, в Удмуртии известен по имаго.

Cricotopus ( Cricotopus ) curtus Hirvenoja, 1973. 1P♀ и 1LP♂ выведены в сентябре. Вид характеризуется голарктическим распространением. В бассейне р. Камы известен по личинке, в Удмуртии отмечен впервые.

Cricotopus ( Cricotopus ) cylindraceus (Kieffer, 1908). Единичные личинки находили в дрифте в июле. Вид имеет голарктическое распространение. Ранее указывался по преимагинальным стадиям (в том числе как Cricotopus gr. cylindraceus ) для бассейна р. Камы и Удмуртии.

Cricotopus (Cricotopus) festivellus (Kieffer, 1906). 4♂ пойманы в августе. Многочисленные личинки обнаружены в июле и августе в обраста- ниях на песчано-гравийных и гравийно-галечных грунтах переката. Средняя численность личинок в июле 498 экз./м², в августе – 264 экз./м². Голарктическое распространение. Вид указывался в бассейне р. Камы по имаго, а также по личиночной стадии как Cricotopus gr. festivellus; в Удмуртии отмечен впервые.

Cricotopus ( Cricotopus ) flavocinctus (Kieffer, 1924). 1LP♂ выведен в июле. Голарктический вид. Для бассейна р. Камы ранее указывался по личинкам и имаго, для Удмуртии – впервые.

Cricotopus ( Cricotopus ) fuscus (Kieffer, 1909). 1P♀ выведен в июле. Голарктический вид. Отмечался в бассейне р. Камы по личиночной стадии, для Удмуртии указывается впервые.

Cricotopus ( Cricotopus ) patens Hirvenoja, 1973. Единичные личинки и куколки отмечены в дрифте в июле и августе. Вид распространён в западной Палеарктике и Неарктике. Ранее не указывался для бассейна р. Камы.

Cricotopus ( Paratrichocladius ) rufiventris (Mei-gen, 1830). 5♂ пойманы в апреле. Вид распространён в Голарктическом и Ориентальном регионах. Известен в бассейне р. Камы по имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Cricotopus ( Isocladius ) sylvestris (Fabricius, 1794). 1♂ пойман в августе. Вид зарегистрирован в Голарктическом, Неотропическом и Ориентальном регионах. В бассейне р. Камы известен по трём стадиям развития из самых разных водных объектов, в Удмуртии отмечен впервые.

Cricotopus ( Cricotopus ) tremulus (Linnaeus, 1758). Единичные личинки наблюдали в дрифте в июле и августе, немногочисленные личинки отмечены в перифитонных матах на галечном грунте переката. Голарктический вид. В водотоках бассейна р. Камы отмечен по имаго, личинки многочисленны на жёстких грунтах с обрастаниями, указывались ранее как Cricotopus gr. tremulus , в Удмуртии зарегистрирован впервые.

Cricotopus ( Cricotopus ) triannulatus (Macquart, 1826). 2LP♀ и 5LP♂ выведены в июле и августе. Многочисленный вид, отмечен в зарослях рдеста на плёсовом участке с июня по август. Многочисленные личинки и куколки обнаружены в дрифте в июле и августе. Вид получает распространение в Голарктическом и Неотропическом регионах. Указывался по личинкам и имаго для бассейна р. Камы, для Удмуртии – впервые.

Cricotopus ( Isocladius ) tricinctus (Meigen, 1818). Единичные личинки видели в дрифте в июле. Голарктический вид. Ранее для бассейна р. Камы не указывался.

Cricotopus (Cricotopus) trifascia Edwards, 1929. Немногочисленные личинки наблюдали в дрифте в июле и сентябре, куколки – в дрифте в сентябре. Многочисленный вид, отмечен в зарослях высших водных растений на плёсовом участке с июня по сентябрь. Вид распространён в Голарктическом и Ориентальном регионах. Эврибионтный вид, встречается в разнотипных водных объектах, но склонен к лентическим водным объектам, в текучих водах немногочисленный. Указывался для бассейна р. Камы по всем стадиям развития, в Удмуртии отмечен впервые.

Cricotopus ( Cricotopus ) vierriensis Goetghebuer, 1935. Немногочисленные личинки видели в дрифте в июле. Голарктический вид. Указывался по личинке и имаго для бассейна р. Камы, для Удмуртии – впервые.

Epoicocladius ephemerae (Kieffer, 1924). В первой половине лета личинки присутствуют в бентосе, их средняя численность невелика – 42 экз./м² в июне и 29 экз./м² – в июле. Голарктическое распространение. В бассейне р. Камы и на территории Удмуртии вид известен по личиночной стадии как Epoicocladius flavens (Malloch, 1915).

Eurycnemus crassipes (Meigen, 1810). 1P♀ выведен в июле. Палеарктическое распространение. В бассейне р. Камы вид известен по трём стадиям, для Удмуртии указывается впервые.

Nanocladius ( Nanocladius ) rectinervis (Kieffer, 1911). Единичные куколки присутствовали в дрифте в августе. Голарктический вид. Указывался для бассейна р. Камы по имаго, для Удмуртии – впервые.

Orthocladius ( Orthocladius ) rhyacobius Kieffer, 1911. 8LP♀ выведены в сентябре и 5P♂ (из дрифта). Один из массовых видов на жестких грунтах переката. Наиболее многочисленные личинки отмечены в бентосе и дрифте в июне, их средняя численность в донных сообществах переката в это время составляла 561 экз./м², к июлю численность в бентосе снизилась до 154 экз./м², но возросла их представленность в дрифте. В августе вид не отмечен в бентосе переката, в дрифте присутствовали единичные куколки. В сентябре средняя численность личинок в бентосе переката равнялась 143 экз./м², куколки – массовые в дрифте, отмечен лёт. Палеарктическое распространение. Ранее указывался для рек бассейна р. Камы по преимаги-нальным стадиям как Orthocladius obumbratus Johannson, 1905, для Удмуртии указывается впервые.

Orthocladius ( Orthocladius ) rubicundus (Meigen, 1818). 1LP♀ выведена в июле, единичные куколки в дрифте в августе. Голарктическое распространение. Указывался для водотоков бассейна р. Камы по личинке как Orthocladius saxicola Kieffer, 1911, в Удмуртии отмечен впервые.

Orthocladius (Orthocladius) wetterensis Brundin, 1956. Единичные личинки присутствовали в дрифте с июля по сентябрь. Палеарктический вид. Для бассейна р. Камы указывался по имаго, для Уд- муртии – впервые.

Parakiefferiella smolandica (Brundin, 1947). 1P♂ (из дрифта). Единичные куколки отмечены в дрифте в августе. Многочисленные личинки находили на заилённых грунтах в зарослях макрофитов плёсового участка в июне. Палеарктический ареал. Вид указывался по имаго для бассейна р. Камы, в Удмуртии отмечен впервые.

Psectrocladius ( Psectrocladius ) simulans (Johannsen, 1937). 3P♂ (из дрифта). Многочисленные личинки отмечены на высших водных растениях плёса в августе. Голарктический вид. Широко распространён в камском бассейне (указывался по личинке), в Удмуртии отмечен впервые.

Rheocricotopus ( Psilocricotopus ) atripes (Kieffer, 1913). 2P♀ выведены в июле и августе. Единичные личинки наблюдали в дрифте в июле. Палеарктическое распространение. В бассейне р. Камы известен по личинкам и имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Rheocricotopus ( Psilocricotopus ) chalybeatus (Edwards, 1929). Единичные личинки и куколки присутствовали в дрифте в июле, многочисленные куколки – в августе. Палеарктический вид. В бассейне р. Камы известен по куколке и имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Synorthocladius semivirens (Kieffer, 1909). 1LP, 2LP♀ и 1LP♂ выведены в августе и сентябре, 2P♂ (из дрифта). Личинки отмечены в бентосе переката (средняя численность 18 экз./м²) и дрифте в июле, куколки присутствуют в дрифте в августе-сентябре. Голарктическое распространение. В камском бассейне известен по трём стадиям развития, в Удмуртии отмечен впервые.

Thienemanniella flaviforceps Kieffer, 1925. Единичные личинки наблюдали в дрифте в июле. Европейское распространение. Личинки указывались для р. Чусовой и её притоков, в Удмуртии вид отмечен впервые.

Thienemanniella majuscula (Edwards, 1924). 10LP, 12LP♀ и 5LP♂ выведены в июле и августе, 7P♂ (из дрифта). Многочисленные куколки обнаружены в дрифте в июле-августе, единичные куколки – в сентябре. Массовый вид, развивающийся в зарослях рдестах плёсового участка. Голарктическое распространение. В камском бассейне вид известен по имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Tvetenia tshernovskii (Pankratova, 1968). 2LP♀, 2LP♂ и 2♂ выведены и пойманы в июле. Многочисленные личинки и куколки – в дрифте в июле, единичные куколки – в дрифте в августе, немногочисленные личинки отмечены в дрифте в сентябре. Массовый вид на жёстких грунтах плёсового участка. Голарктическое распространение. Вид отмечался в реках камского бассейна по личинке как Eukiefferiella tshernovskij, для Удмуртии указыва- ется впервые.

Подсемейство Chironominae

Триба Chironomini

Cryptochironomus rostratus Kieffer, 1921. 3LP, 1LP♂ выведены в июле и августе. Единичные личинки – в дрифте в июле и августе. В бентосе переката личинки отмечены только в июне, их средняя численность составила 267 экз./м². Вид распространен в западной Палеарктическом и Ориентальном регионах. В бассейне р. Камы отмечен по трём стадиям развития, для Удмуртии ранее не указывался.

Cryptotendipes nigronitens (Edwards, 1929). Многочисленные личинки – в бентосе песчаногравийного грунта переката (средняя численность 1075 экз./м²) в июне, единичные куколки – в дрифте в июле. Палеарктическое распространение. В камском бассейне отмечался по трём стадиям развития, для Удмуртии указывался по личинке.

Demicryptochironomus ( Demicryptochironomus ) vulneratus (Zetterstedt, 1838). Единичные куколки – в дрифте в августе. Вид распространён в Палеарктическом и Ориентальном регионах. В бассейне Камы вид отмечен по трём стадиям развития, для Удмуртии указывался по личинке.

Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839). Единичные куколки – в дрифте в августе. Вид распространён в Голарктическом и Ориентальном регионах. Массовый вид (известен по трём стадиям развития), распространённый в бассейне р. Камы повсеместно, встречается в водоёмах разного типа, входит в доминантные комплексы донных сообществ. Для Удмуртии указывается впервые.

Glyptotendipes ( Glyptotendipes ) glaucus (Meigen, 1818). Единичные личинки встречены в дрифте в июле. Палеарктический ареал. В бассейне р. Камы вид известен по трём стадиям развития, для Удмуртии указывается впервые.

Microtendipes chloris (Meigen, 1818). 3LP, 2LP♀ и 3LP♂ выведены в июле и сентябре. В бентосе на песчано-гравийном грунте переката личинки отмечены в июне (средняя численность 92 экз./м²), июле (88 экз./м²) и августе (176 экз./м²). В дрифте в июле и сентябре – многочисленные куколки, в августе – многочисленные личинки и единичные куколки. Вид получает распространение в Палеарктическом и Ориентальном регионах. В бассейне р. Камы указывается впервые.

Nilothauma brayi (Goetghebuer, 1921). 3P♂ (из дрифта) и 2♂ пойманы в июле. Единичные куколки – в дрифте в июле и августе. Личинки отмечены в бентосе на песчано-галечном грунте переката в июне (средняя численность 170 экз./м²) и июле (29 экз./м²). Палеарктическое распространение. Немногочисленный, но обычный вид, отмечался по личиночной стадии в разнотипных водных объек- тах бассейна р. Камы, для Удмуртии указывается впервые.

Parachironomus gracilior (Kieffer, 1918). Единичные личинки и куколки – в дрифте в июле и августе. Вид распространён в Палеарктическом и Ориентальном регионах. Для бассейна р. Камы указывался как Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 1919) по трём стадиям развития, для Удмуртии – впервые.

Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913). В дрифте отмечены единичные куколки в июле, единичные личинки – в августе. Голарктический ареал. В камском бассейне – широко распространённый вид, указывался по трём стадиям развития, для Удмуртии указывался по личинке.

Paralauterborniella nigrohalteralis (Malloch, 1915). Личинки, средняя численность которых составила 22 экз./м², отмечены на песчано-галечных грунтах переката в июле. Вид распространён в Голарктическом, Неотропическом и Ориентальном регионах. Вид не типичен для быстрых участков рек и, возможно, населяет вышележащий плёс. В бассейне р. Камы получает развитие преимущественно на заиленных песках верхних участков водохранилищ, откуда известен по трём стадиям, в Удмуртии отмечен впервые.

Paratendipes albimanus (Meigen, 1818). Единичные куколки наблюдали в дрифте в сентябре. Голарктический и Ориентальный регионы. Для бассейна р. Камы указывался по личинкам, в Удмуртии известен по имаго.

Phaenopsectra flavipes (Meigen, 1818). Личинки зарегистрированы в дрифте и бентосе на песчаногравийном грунте переката, в июле их численность составила 110 экз./м². Голарктическое распространение. Вид указывался для водотоков и пойменных озёр камского бассейна и Удмуртии по личинкам и имаго.

Polypedilum ( Tripodura ) acifer Townes, 1945. 2LP♀ и 3LP♂ выведены в августе, 3P♂ (из дрифта). В дрифте обнаружены единичные куколки в июле и сентябре, многочисленные куколки и единичные личинки – в августе. Голарктический вид. В бассейне р. Камы известен из Удмуртии, где указывался по имаго.

Polypedilum ( Uresipedilum ) convictum (Walker, 1856). Личинки со средней численностью 15 экз./м² отмечены на песчано-гравийном грунте переката в июле. Вид распространён в Голарктическом и Ориентальном регионах. В бассейне р. Камы известен по личинкам и имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Polypedilum (Uresipedilum) cultellatum Goetghebuer, 1931. 1P♂ (из дрифта). Единичные личинки отмечены в дрифте в июле и сентябре, в августе нахождение личинок в дрифте носит массовый характер, куколки – единичны. Немного- численные личинки наблюдали в зарослях рдестов плёсового участка. Палеарктический вид. В бассейне р. Камы отмечался по личинкам и имаго из рек и пойменных систем, для Удмуртии указывается впервые.

Polypedilum ( Polypedilum ) nubeculosum (Meigen, 1804). Единичные куколки обнаружены в дрифте в июле. Многочисленные личинки на заиленных грунтах плёса в июне. Голарктический вид. В бассейне р. Камы, и в том числе в Удмуртии, вид известен по трём стадиям развития, распространён повсеместно, входит в доминантные комплексы донных сообществ.

Polypedilum ( Polypedilum ) pedestre (Meigen, 1830). 2♂ пойманы в августе. Единичные личинки отмечены в дрифте в августе. Палеарктический вид. В бассейне р. Камы известен по личинкам и имаго из разнотипных водных объектов, для Удмуртии указывается впервые.

Polypedilum sp. (Chironominae gen. sp. №3 Lipina, 1926). Единичные личинки – в дрифте в августе. Вид получает распространение в восточной Европе и Сибири. Личинки этой формы широко распространены в бассейне р. Камы.

Polypedilum ( Tripodura ) scalaenum (Schrank, 1803). 4LP♂ выведены в июле. В дрифте единичные личинки отмечены в августе, единичные куколки – в сентябре. В бентосе переката – массовый вид, занимающий все жёсткие грунты, максимального развития достигает на песчано-гравийном грунте. При частоте встречаемости 95%, средняя численность личинок в июне-сентябре составляла 745, 572, 2794 и 3223 экз./м², соответственно. Вид распространён в Голарктическом и Ориентальном регионах. В бассейне р. Камы – один из массовых видов, встречающихся во всех типах водоёмов, входит в доминантные комплексы донных сообществ, известен по трём стадиям развития, для Удмуртии ранее указывался по личинке.

Saetheria tylus (Townes, 1945). 1P♂ (из дрифта). Единичные куколки присутствовали в дрифте в августе. Вид имеет распространение в Голарктике и Неотропическом регионе. Указывался по личинке для р. Вишеры (как Saetheria sp.) и Яйвы, в Удмуртии отмечен впервые.

Xenochironomus xenolabis (Kieffer, 1916). Единичные куколки отмечены в дрифте в июле-августе. Вид получает распространение в Голарктическом и Неотропическом регионах. Для бассейна р. Камы указывался по личинкам и имаго, в Удмуртии зарегистрирован впервые.

Триба Tanytasini

Cladotanytarsus ( Cladotanytarsus ) atridorsum Kieffer, 1924. 2LP♀ выведены в июле, 5P♂ (из дрифта). В дрифте многочисленные личинки и куколки встречаются с июля до середины сентября. Вид получает распространение в Голарктическом и

Ориентальном регионах. Указывался для бассейна р. Камы и территории Удмуртии по имаго.

Cladotanytarsus ( Cladotanytarsus ) mancus (Walker, 1856). 2LP♂, 15♂ выведены и пойманы в июле-сентябре. В дрифте встречаются многочисленные личинки и куколки с июля до середины сентября. Голарктический вид. Известен в камском бассейне и Удмуртии по трём стадиям развития.

По личинкам несколько видов рода не различаются, поэтому трудно судить о вкладе отдельных видов в численность и биомассу донных сообществ. В бентосе переката личинки Cladotanytarsus gr. mancus встречаются на всех жёстких грунтах в июне (средняя численность 25 экз./м²) и июле (191 экз./м²).

Cladotanytarsus ( Cladotanytarsus ) vanderwulpi (Edwards, 1929). 7LP♀, 1LP♂ выведены в августе. Многочисленные личинки отмечены в дрифте в июле и августе, куколки – в августе и сентябре. Палеарктический ареал. В бассейне р. Камы вид известен по куколкам и имаго, ранее указывался по личинке для многих рек и водохранилищ как Cladotanytarsus gr. vanderwulpi , в Удмуртии отмечен впервые.

Cladotanytarsus sp. Единичные личинки найдены в дрифте в августе. Указывался нами ранее по личинке для р. Чусовой, Колвы и Яйвы как один из обычных, но малочисленных видов в рипали перекатов на грунтах с преобладанием песка [Поздеев, 2006, 2017].

Constempellina brevicosta (Edwards, 1937). Единичные куколки встретились в дрифте в июле. Голарктический ареал. Указывалась по личинкам и имаго для бассейна р. Камы, в Удмуртии отмечен впервые.

Micropsectra curvicornis Chernovskij, 1949. Единичные личинки присутствовали в дрифте в августе. Вид распространён в восточной Европе и Сибири. В бассейне р. Камы личинки этой формы имеют широкое распространение в текучих водах, в Удмуртии указывается впервые.

Paratanytarsus dissimilis (Johannsen, 1905). 1P♂ (из дрифта). Немногочисленные личинки отмечены в дрифте с июля по сентябрь, куколки – в августе. Голарктическое распространение. Широко распространён в камском бассейне, входит в доминантные комплексы донных сообществ, указывался по трём стадиям развития как Paratanytarsus confusus Palmen, 1960. В Удмуртии отмечен впервые.

Paratanytarsus laetipes (Zetterstedt, 1850). 1LP♀ и 1LP♂ выведены в июле. Единичные личинки и куколки наблюдали в дрифте в июле. Палеарктический ареал. В камском бассейне вид известен по имаго из Кармановского водохранилища, для Удмуртии указывается впервые.

Rheotanytarsus muscicola Thienemann, 1929. Немногочисленные личинки и куколки отмечали в дрифте в июле-августе. Палеарктический вид. По имаго в бассейне р. Камы известен из Удмуртии.

Rheotanytarsus pentapoda (Kieffer, 1909). 5LP♀ и 5LP♂, 13♂ выведены и пойманы в августе. Единичные куколки обнаружены в дрифте в июле, массовый лёт – в августе. Палеарктический ареал. В бассейне р. Камы по личиночной стадии развития указан для р. Сылвы, в Удмуртии известен по имаго.

Rheotanytarsus photophilus (Goetghebuer, 1921). В дрифте отмечены немногочисленные куколки в июле, единичные – в августе. Палеарктический ареал. Вид указывался для камского бассейна по трём стадиям развития, тяготеет к текучим водам, в Удмуртии отмечен впервые.

Tanytarsus aberrans Lindeberg, 1970. Единичные куколки встречены в дрифте в августе. Палеарктическое распространение. В бассейне р. Камы известен по имаго из Павловского водохранилища, для Удмуртии указывается впервые.

Tanytarsus brundini Lindeberg, 1963. 1P♀ и 1P♂ (из дрифта). Единичные куколки присутствовали в дрифте в июле. Голарктический вид. В бассейне о. Камы, в том числе в Удмуртии, отмечен по куколкам и имаго.

Tanytarsus eminulus (Walker, 1856). 1P♀ и 1P♂ (из дрифта). Единичные куколки наблюдали в дрифте в июле. Палеарктический ареал. В бассейне р. Камы известен по куколкам из р. Белой, в Удмуртии указывается впервые.

Tanytarsus heusdensis Goetghebuer, 1923. 1P♂ (из дрифта). Единичные куколки – в дрифте в июле. Палеарктический ареал. В бассейне р. Камы вид отмечен по имаго, для Удмуртии указывается впервые.

Tanytarsus lestagei Goetghebuer, 1922. 2P♀ и 1P♂ (из дрифта). Немногочисленные личинки и куколки видели в дрифте в июле-сентябре. Палеарктическое распространение. Вид широко распространён для бассейна р. Камы, указывался по личиночной ( Tanytarsus gr. lestagei ) и крылатой стадиям развития, для Удмуртии указывается впервые.

Tanytarsus medius Reiss & Fittkau, 1971. Единичные личинки зарегистрированы в дрифте в июле. Западнопалеарктическое распространение. Вид немногочисленный, но широко распространён, в бассейне р. Камы известен по трём стадиям развития, в Удмуртии – по личинке.

Tanytarsus pallidicornis (Walker, 1856). В дрифте обнаружены многочисленные личинки в июле. В бентосе переката – массовый вид, занимающий все жёсткие грунты. Средняя численность личинок в составе донных сообществ переката в июле – 195, в августе – 103, в сентябре – 242 экз./м². Голарктический вид. Один из массовых видов, для бассейна р. Камы указывался повсеместно, в том числе в Удмуртии, по трём стадиям развития, входит в состав доминантных комплексов донных сообществ.

Tanytarsus usmaensis Pagast, 1931. 4P♀ (из дрифта). Многочисленные куколки встречены в дрифте в июле. Голарктическое распространение. В бассейне р. Камы вид немногочисленный, но обычный и широко распространённый, указывался по трём стадиям развития, в Удмуртии отмечен впервые.

Virgatanytarsus triangularis (Goetghebuer, 1928). 2LP♀ и 2LP♂ выведены в августе, 2P♀ и 2P♂ (из дрифта). Немногочисленные личинки и куколки отмечены в дрифте в июле и августе. В бентосе песчано-гравийного грунта переката средняя численность в июле составила 117, в августе – 44 экз./м². Вид распространен в западной Палеарктике и Ориентальном регионе. В бассейне р. Камы известен из Удмуртии, где указывался по имаго.

Значение хирономид в структуре донных сообществ переката

Биомасса зообентоса реки на исследованном перекате в среднем составила 14.24 г/м² при численности около 5.8 тыс. экз./м². Наибольшую долю в биомассе за весь период исследований обеспечивали своим развитием комары-болотницы (39.5%), двустворчатые моллюски (14.5%) и ручейники (11.3%), по численности преобладали хирономиды (58.1%) и ручейники (11.0%).

Большая часть видов была отмечена лишь однажды или только в один из сезонов. К постоянным видам, частота встречаемости которых превысила 50%, относятся 8, из них такие формы подёнок, ручейников, клопов и хирономид, как Caenis macrura Stephens, 1835, Hydropsyche contubernalis McLachlan, 1865, Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781), Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794), Orthocladius rhyacobius и Thienemannimyia fusciceps , отмечены в 60–80% проб. Максимальной частотой встречаемости (90%) характеризовались 2 вида, принадлежащие комарам-болотницам и хирономидам – Hexatoma bicolor (Meigen, 1818) и Polypedilum ( T. ) scalaenum [Поздеев, Котельникова, 2014].

Всего в составе донных сообществ по результатам обработки проб зообентоса зарегистрировано 22 вида хирономид. Видовое богатство комаров-звонцов значительно снижалось от июля (20 видов) к августу (8) и сентябрю (4). Количество видов хирономид относительно общего видового богатства зообентоса также снижалось более чем в 2 раза. Численность и, особенно, биомасса хироно-мид в составе донных сообществ переката реки оставались достаточно постоянными с июля по сентябрь – 2.9–3.7 тыс.экз./м² и 0.70–0.82 г/м², соответственно. Максимальная доля хирономид в ко- личественных показателях развития зообентоса приходилась на сентябрь (таблица).

Доля (%) хирономид в видовом богатстве, численности и биомассе донных сообществ ( S Z , N Z и B Z ) и сиртона ( S S , N S и B S ) на исследованном перекате р. Чепцы в разные месяцы 2013 г.

|

Параметр |

Июль |

Август |

Сентябрь |

|

S Z |

40.8 |

33.3 |

18.2 |

|

N Z |

57.4 |

51.5 |

68.3 |

|

B Z |

4.3 |

4.5 |

10.3 |

|

S S |

55.4 |

59.1 |

32.0 |

|

N S |

51.5 |

47.3 |

31.3 |

|

B S |

30.4 |

30.1 |

8.8 |

Значение хирономид в структуре сиртона переката

Средние численность и биомасса донных животных, сносимых за сутки через сечение потока шириной 1 м и высотой, равной глубине участка в исследуемый период времени, составили 19.0 тыс.экз./(м²·сутки) и 14.77 г/(м²·сутки). Наибольшую долю в биомассе дрифта донных животных в среднем за период исследования создавали подёнки (44.8%), хирономиды (19.0%) и ручейники (11.4%), наибольшую численность сиртона обеспечивали хирономиды (43.6%) и подёнки (31.0%).

В дрифте бентосных беспозвоночных частота встречаемости только трёх видов из олигохет и хирономид превысила 50%, их следует считать постоянными – это Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767), Thienemannimyia fusciceps и Cricotopus ( C. ) bicinctus .

Всего в составе количественных проб сиртона зарегистрировано 57 видов комаров-звонцов. Минимальная доля хирономид в видовом богатстве, численности и биомассе дрейфующих донных животных приходилась на сентябрь (таблица).

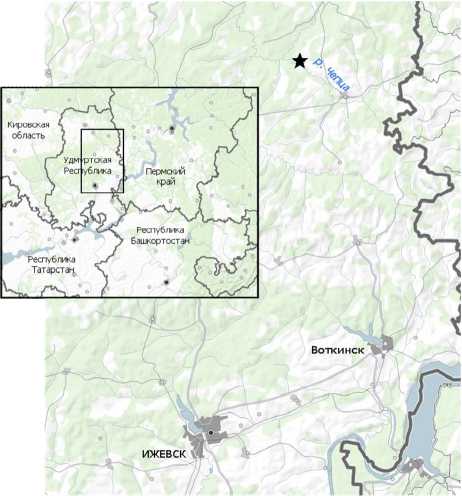

Суточная динамика численности и биомассы дрейфующих хирономид

Общие показатели интенсивности дрифта донных беспозвоночных повышались от июля к сентябрю. Основными компонентами дрифта в течение всего периода исследований выступали три группы зообентонтов – подёнки, хирономиды и мошки.

В июле донные беспозвоночные дрейфовали преимущественно в вечерние сумеречные и ночные часы – с 21.00 до 02.00 с максимумом в 00.00 час. (рис. 2). Полное отсутствие зообентонтов в речном потоке отмечено лишь в 12 час. дня. Преобладающими формами среди всех бентосных животных в ночном дрифте выступали виды подёнок и хиро- номид Procloeon bifidum Bengtsson, 1912 и Thienemannimyia fusciceps. В светлое время суток в толщу воды поднимались преимущественно личинки хирономид разных видов. Среди хирономид наиболее многочисленными были виды ортокла-диин: Cricotopus (C.) albiforceps, C. (C.) triannulatus, Thienemanniella majuscula, Tvetenia tshernovskii и вид таниподин Thienemannimyia fusciceps. Эти формы мигрировали преимущественно в первые ночные часы, но присутствовали в дрифте и в светлое время суток. Такие виды, как Cricotopus (C.) vierriensis и Phaenopsectra flavipes были многочисленны в речном потоке, но отдавали предпочтения ночным миграциям и не отмечены днём.

В августе увеличение количества мигрирующих донных животных начиналось с 18.00, наибольшая интенсивность дрифта разных групп наблюдалась в 21.00 и 00.00 час. (рис. 2). Доминировали в составе сиртона виды мошек Simulium ornatum Meigen, 1818 и подёнок Baetis buceratus Eaton, 1870, Baetis vernus Curtis, 1834. Наиболее многочисленной группой зообентонтов в дрифте оставались хирономиды, однако ни один из видов не входил в состав доминантов. Только ночью дрейфовали Cricotopus (C.) annulator, Nilotanypus dubius, Paramerina divisa, Thienemannimyia fusciceps, Virgatanytarsus triangularis. Такие виды, как Cricotopus (C.) bicinctus, Polypedilum cultella-tum, Rheotanytarsus pentapoda и представители рода Cladotanytarsus spp. мигрировали менее активно, но в течение всей августовской серии.

Рис. 2 . Суточная динамика численности ( a - c ) и биомассы ( d - f ) дрейфующих донных животных через учётное сечение потока р. Чепцы.

Даты: 16–17.07.2013 ( a , d ), 15–16.08.2013 ( b , e ), 14–15.09.2013 ( c , f )

В сентябре массовый переход донных животных в дрифт также начинался с 18.00, при этом на

21.00 час. приходился максимум миграции многочисленных, но мелких форм (хирономиды, бэти- ды), а к 00.00 час. повышалась доля крупных форм зообентонтов (эфемериды, гидропсихиды, калоп-теригиды). Лидирующими формами в составе сир-тона являлись виды подёнок, хирономид и олигохет Ephemera lineata Eaton, 1870, Cricotopus bicinctus, Baetis digitatus Bengtsson, 1912 и Stylaria lacustris. Наибольшее значение среди хирономид как в тёмное, так и в светлое время суток имели виды Cricotopus (C.) bicinctus, Orthocladius rhyacobius и Thienemannimyia fusciceps. При этом только Cricotopus (C.) bicinctus отдавал явное предпочтение ночным миграциям, интенсивность ночного и дневного сноса у других массовых видов не различалась.

Обсуждение

Основу хирономидофауны составляют виды с палеарктическим (38%) и голарктическим (35%) распространением. Около четверти видов (27%) характеризуются широким ареалом, выходящим за границы Голарктики, преимущественно это формы, встречающиеся также в Ориентальном и Не-отропическом зоогеографических регионах.

Поскольку данные о фауне хирономид на территории России по-прежнему весьма фрагментарны, мы предполагаем, что типы ареалов многих массовых «европейских» видов значительно шире. Часть из них на личиночной стадии отмечаются в Башкирском Зауралье и бассейне р. Чусовой, пересекающей Уральские горы (наши данные), а также отмечаются в бассейнах сибирских рек (литературные данные). Ареалы таких видов, скорее всего евро-сибирские – евро-обские или евро-байкальские. Виды с трансевразиатским поли-дизъюнктивным распространением, вероятно, имеют широкое палеарктическое распространение. Полидизъюнктивным распространением, на наш взгляд, отличаются те немногочисленные и редкие виды, личинки которых занимают специфичные биотопы.

Наибольшим числом видов в фауне исследованного участка реки характеризовались роды Cricotopus (16), Tanytarsus (8) и Polypedilum (7). В связи со слабой изученностью хирономидофауны Удмуртии, большинство видов указывается для этого региона впервые, однако большинство из них уже были зарегистрированы ранее в бассейне р. Камы. Четыре вида указываются нами впервые для камского бассейна, лишь 1 из них – по имаго.

В составе донных сообществ на перекате р. Чепцы зарегистрировано около 24% видового богатства хирономид. Обработка проб сиртона и качественных сборов позволила существенно расширить их видовой список и уточнить ряд форм. Большинство хирономид идентифицированы до вида, что стало возможным благодаря наличию куколок (а также экзувиев и фаратных имаго) в пробах дрифта и выведений. Удалось установить, что на исследованном участке такие формы, как Cryptochironomus gr. defectus, Microtendipes gr. pedellus, Thienemanniella gr. clavicornis, Thienemannimyia gr. lentiginosa, представлены одним видом каждая. В то же время часть личиночных форм представлена несколькими видами – Rheopelopia spp., Rheotanytarsus spp., Rheocricotopus gr. atripes, Tanytarsus gr. pallidicornis, Tanytarsus gr. eminulus, а также Cladotanytarsus gr. mancus.

В реосиртоне переката р. Чепцы с июля по сентябрь частота встречаемости только двух видов хирономид превысила 50%, их следует считать постоянными – это Thienemannimyia fusciceps и Cricotopus ( C. ) bicinctus .

Одними из самых обычных форм хирономид в бассейне р. Камы выступают представители рода Procladius – они отмечаются в разнотипных водных объектах разных ландшафтных зон. Определение личинок подрода Holotanypus проводится по ключу В.Я. Панкратовой [1977], который позволяет идентифицировать 2 вида – Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918) и Procladius choreus (Meigen, 1804). Сопоставление материала из гидробиологических проб и сборов имаго показывает, что в большинстве случаев личинки, определённые как Procladius ferrugineus или Procladius gr. ferrugineus , относятся к виду Procladius culiciformis , который указывался ранее по имаго, в том числе как Procladius crassinervis (Zetterstedt, 1838). Распространение Procladius ferrugineus в камском бассейне ограничено: хотя вид зарегистрирован для р. Камы и водоёмов её пойменной системы по результатам выведений [Gromov, Demidova, 1971], на данный момент этот вид отмечен по куколке лишь в Кармановском водохранилище, все остальные находки – по личинке.

В р. Чепце личинки Rheopelopia spp. вместе с Rheotanytarsus spp. населяют жёсткие грунты на стрежне плёсовых участков. Единичные экзувии куколок Rheopelopia spp. обнаружены в пробах дрифта, отобранных в одно и то же время. Одновременный вылет близких видов (и ход жизненных циклов в целом) предполагает разделение их экологических ниш. К сожалению, имеющиеся данные не позволяют определить характер изоляции видов Rheopelopia ornata и Rheopelopia maculipennis . Однако в целом их экологические особенности совпадают с описанием, приведённым Э. Фитткау [Fittkau, 1962] для р. Фульды.

На жёстких грунтах переката р. Чепцы реопе-лорий сменяет другой представитель таниподин – Thienemannimyia fusciceps. Здесь это одна из массовых форм хирономид, при частоте встречаемости в пробах зообентоса 80% вид входит в доминантные комплексы донных сообществ. В условиях р. Чепцы вид дицикличен: первый дружный вылет в начале июня, второй – с середины июля до конца августа.

Наиболее богатым по количеству видов в районе исследования выступал род Cricotopus , в составе которого зарегистрировано 12 видов, 10 из них – представители номинативного подрода. В количественных пробах зообентоса на перекате обнаружены личинки лишь двух видов, «сменяющих» друг друга: в июле и августе – Cricotopus ( C. ) festivellus , в сентябре – C. ( C. ) bicinctus . В качественных пробах (с июня по август) в перифи-тонных матах на галечных грунтах переката отмечен Cricotopus ( C. ) tremulus . Остальные виды рода зарегистрированы только в качественных пробах на плёсе и пробах дрифта донных беспозвоночных на перекате. Эти виды населяют заросли высших водных растений плёсового участка и дрейфуют сквозь перекат до следующего плёса. Постоянно, с июня по сентябрь в дрифте присутствовали личинки и куколки Cricotopus ( C. ) bicinctus и C. ( C. ) annulator . Другие виды отмечались в дрифте в определённые месяцы: Cricotopus ( C. ) cylindraceus , C. ( C. ) flavocinctus , C. ( C. ) fuscus – в июле, C. ( C. ) albiforceps , C. ( C. ) patens и C. ( C. ) triannulatus – в июле и августе, C. ( C. ) curtus – в сентябре. Массовые виды ( Cricotopus ( C. ) albiforceps , C. ( C. ) annulator , C. ( C. ) bicinctus ) дицикличны с растянутыми вылетами.

Личинки Orthocladius spp. – постоянный компонент донных сообществ большинства рек и прибрежий водохранилищ с жёсткими грунтами в камском бассейне. Наиболее многочисленным видом в бентосе исследованного участка р. Чепцы следует признать Orthocladius rhyacobius . Другие виды ортокладов в бентосе не отмечены. Orthocladius spp. дицикличны, лёт проходит весной и осенью ( Orthocladius rhyacobius и O. wetterensis ) или весной и во второй половине лета ( Orthocladius rubicundus ).

Наиболее массовыми по численности видами среди хирономид в сиртоне на перекате р. Чепцы выступали мелкие формы ортокладиин – Thienemanniella majuscula и Tvetenia tshernovskii . Личинки этих видов приурочены к зарослям высших водных растений плёсового участка, в бентосе переката они не отмечены. По-видимому, поли-цикличны – после второго (летнего) вылета в июле-августе куколки этих видов встречаются в дрифте до конца сентября.

Велико значение в донных сообществах исследованного переката р. Чепцы хирономины Polypedilum ( T. ) scalaenum . Этот вид присутствует на любых грунтах с преобладанием песка. Другой массовый представитель рода – Polypedilum acifer , по-видимому, распространён на плёсе.

Только два вида хирономид встречались в бентосе с июля по сентябрь – Polypedilum ( T. ) scalaenum и Thienemannimyia fusciceps . Совокупная доля этих двух видов в общей биомассе хиро-номид возрастает от июля (33%) к сентябрю (75%). Среди хирономид наибольшую роль в формировании численности и биомассы донных сообществ в целом играл вид Polypedilum ( T. ) scalaenum : эта форма входила в доминантные комплексы наряду с видами ручейников и лимони-ид Hydropsyche contubernalis и Hexatoma bicolor в августе и сентябре.

Доля хирономид в качественных и количественных показателях развития донных сообществ изменялись разнонаправленно: относительное видовое богатство хирономид значительно снижалось от июля к сентябрю, относительные численность и биомасса – напротив, повышались. Доля хирономид в видовом богатстве, численности и биомассе дрейфующих донных беспозвоночных снижались от лета к осени.

В ходе смены сезонов прослеживается динамика доминантных комплексов донных сообществ. От июля к сентябрю последовательно увеличивается число доминантных видов (с 1 до 3), число субдоминантов возрастает от июля к августу (с 1 до 3), в сентябре комплекс субдоминантов отсутствовал. Таким образом, для середины лета (июль) характерны монодоминантные донные сообщества с высоким видовым богатством. В конце лета (август) формируются донные сообщества с пониженным видовым богатством, но широким спектром видов, входящих в доминантные комплексы. Начало осени (сентябрь) отличается полидоминант-ными сообществами донных беспозвоночных при низком видовом богатстве. Личинки Hexatoma bicolor с продолжительным циклом развития входили в доминантные комплексы весь период исследования, остальные доминирующие формы сменяли друг друга [Поздеев, Котельникова, 2014].

Та же динамика расширения доминантных комплексов при снижении видового богатства отмечена и для сиртона р. Чепцы. Кроме того, от лета к осени возрастала средняя индивидуальная масса дрейфующих зообентонтов. Однако нельзя говорить о собственно повышении миграционной активности донных животных осенью, поскольку многие из них дрейфовали не сами по себе, а вместе с населяемым ими субстратом – таломами и матами перифитонных водорослей, частями побегов отмирающих высших водных растений.

Заключение

Всего в ходе проведённых работ на р. Чепце выявлено 90 видов и форм хирономид из 4 подсемейств. Ключевыми формами в структуре зообентоса переката реки выступали виды

Thienemannimyia fusciceps и Polypedilum ( T. ) scalaenum . В составе сиртона наиболее многочисленными видами хирономид были формы, населяющие вышележащий плёсовый участок – Cricotopus ( C. ) bicinctus , Thienemanniella majuscula и Tvetenia tshernovskii , а также форма, обитающая на самом перекате – Thienemannimyia fusciceps . Наблюдается смена экологически и морфологически близких видов в пространстве: получающие распространение на плёсовом участке виды Paramerina divisa , Rheopelopia spp., Polypedilum acifer на перекате сменяют виды Nilotanypus dubius , Thienemannimyia fusciceps и Polypedilum ( T. ) scalaenum .

Миграционная активность хирономид была максимальной в вечерние сумеречные и первые ночные часы, но личинки и куколки большинства видов отмечены в составе дрифта донных беспозвоночных в течение всех суточных серий.

Доля хирономид в численности и биомассе донных сообществ возрастает от июля к сентябрю, доля в видовом богатстве донных сообществ, а также в качественных и количественных показателях сиртона – снижается.

Автор благодарит своих коллег – В.С. Котельникову, Е.Ю. Крайнева, В.В. Безматерных, С.П. Огородова, Н.А. Мартыненко (Пермское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ») и А.А. Пржиборо (ЗИН РАН) за помощь в организации и проведении экспедиций, обсуждении и оформлении работы. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-0400732 А «Биоразнообразие и адаптации псамморе-офильных двукрылых (Insecta: Diptera) Северной Палеарктики».

Список литературы Эколого-фаунистический обзор хирономид (Diptera, Chironomidae) верхнего течения р. Чепцы на территории Удмуртской Республики

- Алимов А.Ф., Богатов В.В., Голубков С.М. Продукционная гидробиология. СПб.: Наука, 2013. 343 с

- Алексевнина М.С., Буйдов А.С. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) р. Сылвы (бассейн Камы)//Вестник Пермского университета. 1997. Вып. 3. Биология. С. 148-152

- Алексевнина М.С., Буйдов А.С. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) р. Сылвы (бассейн Камы)//Вестник Пермского университета. 1997. Вып. 3. Биология. С. 148-152

- Алексевнина М.С., Буйдов А.С. К фауне хирономид (Diptera, Chironomidae) малых рек Оханского района (бассейн Камы)//Вестник Пермского университета. 2000. Вып. 2. Биология. С. 274-277

- Городков К.Б. Типы ареалов насекомых тундры и лесных зон европейской части СССР//Ареалы насекомых европейской части СССР. Л.: Наука, 1984. Вып. 5. С. 3-20

- Громов В.В. Список некоторых Tendipedidae р. Камы по трём фазам метаморфоза//Известия Ест.-науч. ин-та Молотов. гос. ун-та. 1951. Т. 13, вып. 2-3. С. 119-135

- Зеленцов Н.И., Поздеев И.В., Щербина Г.Х. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) озёр Республики Башкортостан//Евразиатский энтомологический журнал. 2013. Т. 12, № 6. С. 597-600

- Зеленцов Н.И., Поздеев И.В., Щербина Г.Х. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) водохранилищ Республики Башкортостан//Биология внутренних вод. 2014. № 3. С. 21-25

- Зеленцов Н.И., Поздеев И.В., Щербина Г.Х. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) рек Республики Башкортостан//Евразиатский энтомологический журнал. 2015. № 3. С. 257-261

- Каргапольцева И.А. Водные макробеспозвоночные группы формаций укореняющихся гидрофитов с плавающими на воде листьями устьевой области реки Пазелинка (Удмуртская Республика)//Экология популяций и сообществ на региональном уровне исследований. Ижевск: Изд-во Удм. ун-т, 2014. С. 121-137

- Каргапольцева И.А., Холмогорова Н.В. Водные полужёсткокрылые (Heteroptera) Удмуртской Республики//Экология популяций и сообществ на региональном уровне исследований. Ижевск: Изд-во Удм. ун-т, 2014. С. 100-120

- Котегов Б.Г. Фауна и экология рыб малых рек Удмуртии. Ижевск: Науч. кн., 2006. 95 с

- Крашенинников А.Б. Новые сведения по фауне комаров-звонцов (Diptera, Chironomidae) бассейна реки Вишера (Северный Урал)//Евразиатский энтомологический журнал. 2010. Т. 9, вып. 3. С. 387-391

- Крашенинников А.Б. Новые сведения по фауне ортокладиин (Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae) реки Чусовой (Средний Урал и Предуралье)//Проблемы водной энтомологии России и сопредельных стран: материалы X трихоптерологического симпозиума и IV Всероссийского симпозиума по амфибиотическим и водным насекомым. Владикавказ, 2010. С. 41-45

- Крашенинников А.Б. Новые сведения по фауне комаров-звонцов (Diptera, Chironomidae) Среднего Урала//Чтения памяти В.Я. Леванидова. Владивосток: Дальнаука, 2011. Вып. 5. С. 247-264

- Крашенинников А.Б., Макарченко М.А. К фауне хирономид подсемейств Podonominae, Diamesinae и Orthocladiinae (Diptera, Chironomidae) заповедника Вишерский и прилегающих территорий (Северный Урал)//Евразиатский энтомологический журнал. 2009. Т. 8, вып. 3. С. 335-340

- Макарченко Е.А. и др. Первые итоги изучения фауны и таксономии хирономид (Diptera, Chi-94 И. В. Поздеев ronomidae) российского Дальнего Востока//Чтения памяти В.Я. Леванидова. Владивосток: Дальнаука, 2005. Вып. 3. С. 394-420

- Макарченко Е.А., Макарченко М.А. Дополнения и уточнения к фауне хирономид подсемейства Orthocladiinae (Diptera, Chironomidae) российского Дальнего Востока//Чтения памяти В.Я. Леванидова. Владивосток: Дальнаука, 2008. Вып. 4. С. 172-186

- Макарченко Е.А. и др. Предварительные данные по фауне хирономид (Diptera, Chironomidae) бассейна реки Амур//Пресноводные экосистемы бассейна реки Амур. Владивосток: Дальнаука, 2008. С. 189-208

- Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств Podonominae и Tanypodinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae)//Определитель по фауне СССР. Вып. 112. Л.: Наука, 1977. 154 с

- Поздеев И.В. Роль личинок хирономид в структуре донных сообществ рек бассейна Верхней и Средней Камы: дис. … канд. биол. наук. СПб., 2006. 198 с

- Поздеев И.В. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) бассейна реки Камы//Биология внутренних вод. 2010. № 4. С. 5-14

- Поздеев И.В. Донная фауна некоторых водоёмов и водотоков Удмуртии//Вестник Удмуртского университета. Сер. Биология. Науки о Земле. 2011. Вып. 3. С. 75-84

- Поздеев И.В. К фауне хирономид (Diptera, Chironomidae) бассейна реки Кама//Евразиатский энтомологический журнал. 2011. Т. 10, № 2. С. 207-212

- Поздеев И.В. Дополнение к фауне хирономид (Diptera, Chironomidae) бассейна Верхней и Средней Камы//Евразиатский энтомологический журнал. 2012. Т. 11, № 1. С. 87-90

- Поздеев И.В. Структура псаммореофильных донных сообществ нижнего течения р. Яйвы//Вестник Пермского университета. Сер. Биология. 2017. Вып. 3. С. 355-366

- Поздеев И.В., Котельникова В.С. Общая характеристика зообентоса и сиртона верхнего течения реки Чепцы//Рыбохозяйственные водоёмы России: фундаментальные и прикладные исследования: материалы Междунар. науч. конф., посвящённой 100-летию ГосНИОРХ. СПб., 2014. С. 621-633

- Щербина Г.Х. Годовая динамика макрозообентоса открытого мелководья Волжского плеса Рыбинского водохранилища//Зооценозы водоемов бассейна Верхней Волги в условиях антропогенного воздействия. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. С. 108-144

- Gromov V.V., Demidova V.I. Changes in the Chironomid Fauna of the River Kama in the Vicinity of the Town of Okhansk from 1935 to 1961//Limnologica. 1971. Bd. 8, № 1. P. 79-81

- Ferrington L.C. Global diversity of non-biting midges (Chironomidae; Insecta-Diptera) in freshwater//Hydrobiologia. 2008. Vol. 595. P. 447-455

- Ferrington L.C., Coffman W.P. Differential efficiencies of dip-net sampling versus sampling surfacefloating pupal exuviae in a biodiversity survey of Chironomidae//Chironomus Newsletter on Chironomidae Research. 2014. № 27. P. 31-40

- Fittkau E.J. Die Tanypodinae (Diptera, Chironomidae)//Abhandl. zur Larvalsystematik der Insekten. 1962. № 6. 453 s

- Krasheninnikov A.B. Phenology of some chironomid species (Diptera, Chironomidae) of the Middle Urals. Fauna norvegica. 2012. Vol. 31. P. 55-63