Эколого-фаунистический обзор пауков-волков (Aranei, Lycosidae) Северного Алтая

Автор: Волковский Евгений Владимирович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 1 (19), 2012 года.

Бесплатный доступ

В результате проведенных стационарных исследований выявлен 21 вид семейства Lycosidae различающихся биотопов горных котловин Алтая, которая во многом определяется структурой растительного покрова и степенью теплообеспеченности биотопов. Установлено, что в большинстве биотопов формируются своеобразные комплексы, поэтому общность фаун имеет невысокую степень сходства.

Фенология, алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/144153420

IDR: 144153420

Текст научной статьи Эколого-фаунистический обзор пауков-волков (Aranei, Lycosidae) Северного Алтая

Пауки выполняют важную роль в динамике популяций насекомых в различных биоценозах, поскольку являются неспецифическими хищниками [Шаров и др., 1984; Neffeler, 1999]. За последние 70 лет проведены значительные исследования по выявлению фауны пауков некоторых районов Западной Сибири [Харитонов 1932; 1936; Ermolajev, 1937; Лобанова, 1976; 1977; 1987; Еськов, 1988; Marusik et all, 1996; 2003; Романенко, 2007], в то же время исследований фаунистической и экологической направленности арахнонаселения гор Алтая еще недостаточно.

Важнейшими показателями для оценки роли пауков в биоценозах являются динамика численности и фенология развития, некоторые данные по ним содержатся в работах более общего характера. Специальные исследования проводились в основном на территории европейской части России, в то время как по Западной Сибири таких исследований практически нет. Отсутствуют не только региональные определители, но даже достаточно полные фаунистические списки.

Материалом для наших исследований послужили сборы, проведенные в окрестностях с. Чемал Республики Алтай и г. Бийска Алтайского края в течение вегетационных периодов 2003 и 2006 гг. Оба исследованных района имеют сходные черты по ландшафтным характеристикам, так как находятся в больших котловинах окруженных горами, а также обладают почти одинаковым по составу и структуре растительным покровом.

Сбор обитателей напочвенного яруса производился по общепринятым в арахнологии методикам, таким как ручной сбор и почвенные ловушки Барбера. В качестве ловушек использовались пластиковые стаканы емкостью 500 мл. В каждом биотопе устанавливалось по 5–10 ловушек с фиксатором, в роли которого мы использовали тосол. В отличие от формалина, в его состав входит многоатомный спирт (этиленгликоль), который на открытом воздухе практически не испаряется и препятствует отвердеванию покровов беспозвоночных. В зависимости от микрорельефа и грунта в биотопах использовалось разное количество ловушек, но не менее 5. Ловушки открывались лишь на 5 дней в течение декады. Это было необходимо для снижения влияния на наземную фауну беспозвоночных.

Сборы проводились в разнообразных биотопах, отличающихся составом растительности, экспозицией склонов и соответственно микроклиматическими условиями.

Биотоп 1. Зрелый густой сосновый лес с развитым подлеском и хорошо развитым травяным злаковым ярусом (при доминировании папоротника орляка). Горизонт А0 состоит из опавшей хвои, которая перегнивает более двух лет, и травянистых остатков. В результате этого формируется сравнительно мощный слой лиственного опада. В биотопе высота горизонта А0 составляет от 7 до 15 см. Средняя высота трав составляет 40 см, проекционное покрытие (пп) – до 90 %. Кустарниковый ярус в основном представлен акациями. Древесный ярус – зрелыми соснами, имеющими высокую сомкнутость крон (80 %). Лес расположен на не затапливаемом речными водами острове в русле реки Катунь.

Биотоп 2. Разнотравно-злаковый луг с редкими соснами, окруженный зрелым сосновым лесом. Из-за особенностей рельефа данный биотоп имеет слабо развитый слой лиственного опада. Этот биотоп находится ниже, чем окружающий рельеф, в результате чего дождевыми и снеговыми водами смывается его гумусовый слой. Средняя высота довольно густого травянистого яруса – 25 см. Кустарниковый ярус представлен единичными кустами акации и малины, произрастающими по краям биотопа. Территория исследования находится на горном склоне северо-западной экспозиции.

Биотоп 3. Лесные поляны, расположенные в лесном массиве на западном склоне горы. Слабо развит слой лиственного опада. Так как исследованный биотоп находится на склоне, происходит смыв этого опада к подножию горы. Относительно густой травостой – 20 см. Кустарниковый ярус отсутствует. Территория окружена зрелым сосновым лесом.

Биотоп 4. Зрелый густой сосновый лес со слабо развитым подлеском на холмистом ландшафте. В результате особенностей рельефа, способствующих смыву, формирование гумусового слоя при разреженном травяном ярусе затруднено. Проекционное покрытие травянистого покрова менее 50 %, средняя его высота 30 см. Кустарник отсутствует.

Биотоп 5. Зрелый сосновый лес с развитым подлеском, с явными следами низового пожара (трехлетней давности) на равнинной части рельефа. Биотоп обладает среднеразвитым горизонтом А 0 который сформирован в основном опавшей хвоей и останками травостоя. Достаточно густой травяной ярус со средней высотой 40 см. Кустарниковый ярус в основном состоит из акаций и небольшого количества подроста сосны.

Биотоп 6. Зрелый густой сосновый лес со слабо развитым подлеском и травяным ярусом. Слой лиственного опада развит слабо, составляет 1–3 см. Травянистая растительность редкая, средняя высота – 30 см. Кустарник представлен небольшим числом кустов акаций.

Биотоп 7. Сосново-березовый лес с хорошо развитым кустарниковым и травяным ярусами. Обладает сравнительно массивным слоем перегнивающей растительности (4–10 см). Достаточно густой (пп 80 %) травяной ярус – 40 см. Кустарник представлен в основном акцией и малиной, а также подростами березы и небольшого количества сосны.

Биотопы 1–5 находились в окрестностях с. Чемал, а биотопы 6 и 7 – в районе г. Бийска.

Наибольшее значение для биоценозов имеют массовые виды пауков. В исследуемых районах был обнаружен 21 вид из семейства Lycosidae, из которых Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) является самым многочисленным видом, встречающимся на протяжении всего вегетационного периода. В напочвенном ярусе в общей сложности в сборах было обнаружено 103 вида пауков (2489 экземпляров). На долю семейства Lycosidae приходится 1781 экземпляр.

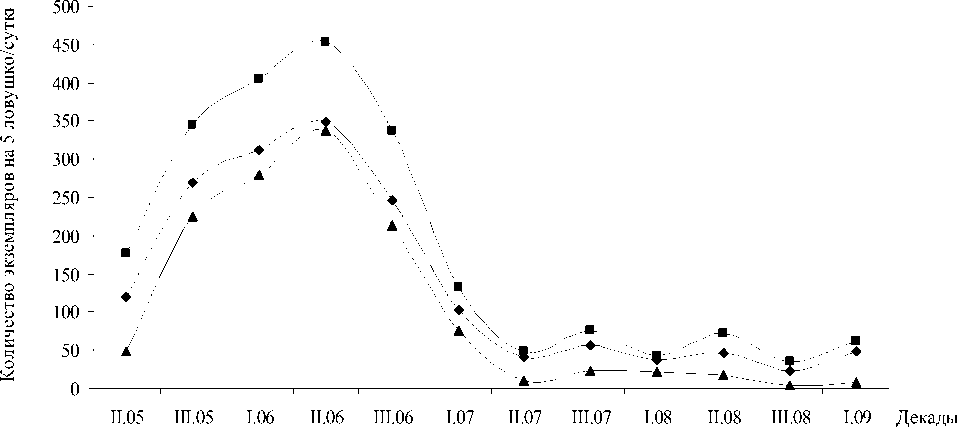

В результате проведенных исследований нами было выявлено два пика динамической активности пауков семейства Lycosidae (рис.). Первый пик приходится на I декаду июня, второй отмечен во II декаде июля, и небольшое увеличение численности отмечено в I декаде августа.

—■— Количество экземпляров пауков напочвенного яруса ♦ Количество пауков семейства Lycosidae

▲ Количество экземпляров вида Pardosa lugubris

Рис. Динамика численности пауков напочвенного яруса

Наиболее массовыми и распространенными видами являются Pardosa lugubris и Trochosa terricola [Волковский, 2010 а]. Они встречаются во всех исследованных нами биотопах. Alopecosa accentuata и Alopecosa pulverulenta отмечены нами в 5 биотопах, Alopecosa aculeata, Alopecosa cuneata, Alopecosa schmidti и Pardosa bi-fasciata встречаются в 3 различных биотопах, Pirata hygrophilus – в двух. Самым наименьшим распространением обладают Alopecosa albofasciata, Alopecosa inquili-na, Alopecosa mariae, Alopecosa sulzeri, Alopecosa taeniopus, Arctosa lutetiana, Par-dosa anchoroides, Pardosa paludicola, Pardosa palustris, Pardosa plumipes, Xerolyco-sa miniata и Xerolycosa nemoralis . Данные виды встречаются только в одном из исследованных биотопов.

Наибольшее количество видов семейства пауков-волков было отмечено нами в биотопах 1 и 3, несколько меньшим количеством видов обладают биотопы 2, 4 и 5 (по 9, 8 и 7 видов соответственно), самое наименьшее количество видов нами обнаружено в биотопах 6 и 7 (по 3 вида) (табл.).

При этом наибольшее количество видов приходится на род Alopecosa – 10 видов, Pardosa – 6, Xerolycosa – 2, а на Arctosa , Pirata и Trochosa – по 1.

Распределение экземпляров пауков-волков по биотопам неравномерно и значительно отличается от видового распределения.

Видовой состав семейства Lycosidae в течение вегетационного периода не одинаков [Волковский, 2010 б]. В результате проведенных исследований нами было выявлено три пика видового разнообразия пауков семейства Lycosidae. Первый пик приходится на I декаду июня, второй отмечен во II декаде июля и третий в первой декаде августа. При сопоставлении динамической активности пауков исследуемого семейства и его видового разнообразия выявлено, что пики активности и видового разнообразия совпадают. Возможно, это связано с однотипностью биологии развития большей части часто встречающихся видов пауков-волков.

Таблица

Биотопическое распределение видов Lycosidae в исследованных биотопах

|

№ п/п |

Вид |

Биотоп |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

||

|

1 |

Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) |

+ |

+++ |

+ |

+ |

+++ |

||

|

2 |

Alopecosa aculeata (Clerck, 1758) |

+ |

+ |

+ |

||||

|

3 |

Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832) |

+ |

||||||

|

4 |

Alopecosa cuneata (Clerck, 1758) |

+ |

+ |

+ |

||||

|

5 |

Alopecosa inquilina Clerck, 1758 |

+ |

||||||

|

6 |

Alopecosa mariae (Dahl, 1908) |

+ |

||||||

|

7 |

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) |

+ |

+ |

++ |

+ |

|||

|

8 |

Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) |

+ |

+ |

+ |

||||

|

9 |

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) |

+ |

||||||

|

10 |

Alopecosa taeniopus (Kulczyn'ski, 1895) |

+ |

||||||

|

11 |

Arctosa lutetiana (Simon, 1876) |

+ |

||||||

|

12 |

Pardosa anchoroides Yu & Song, 1988 |

+ |

||||||

|

13 |

Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1834) |

+ |

+ |

+ |

||||

|

14 |

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) |

+++ |

+ |

+++ |

++ |

+++ |

++ |

+++ |

|

15 |

Pardosa paludicola (Clerck, 1758) |

+ |

||||||

|

16 |

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) |

+ |

||||||

|

17 |

Pardosa plumipes (Thorell, 1875) |

+ |

||||||

|

18 |

Pirata hygrophilus Thorell, 1872 |

+ |

+ |

|||||

|

19 |

Trochosa terricola Thorell, 1856 |

+ |

+ |

+++ |

+ |

+++ |

+ |

+ |

|

20 |

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) |

+ |

||||||

|

21 |

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) |

+ |

||||||

Примечание:

+ – до 20 экземпляров;

++ – от 20 до 50 экземпляров;

+++ – более 50 экземпляров.

Вместе с тем исследованные биотопы обладают относительно разным видовым составом. Согласно индексу общности Чекановского – Сьеренсена, по количественным данным наибольшей степенью сходства обладают биотопы 1 и 6 (0,906±0,018). Чуть меньшим сходством обладают биотопы 6 и 7 (0,852±0,018), 1 и 7 (0,846±0,043),

1 и 4 (0,784±0,052), 4 и 6 (0,722±0,019), 4 и 7 (0,720±0,086), 2 и 5 (0,618±0,081), 3 и 5

(0,490±0,087), 5 и 7

(0,334±0,060), 3 и 7

(0,251±0,019), 2 и 3

(0,404±0,073), 5 и 6

(0,343±0,018), 1 и 5

(0,279±0,095), 1 и 3

(0,095±0,066), 2 и 6

(0,341±0,044), 4 и 5

(0,269±0,050), 3 и 6

(0,034±0,018), 1 и 2

(0,310±0,118), 3 и 4

(0,212±0,083), 2 и 7

(0,032±0,026), 2 и 4 (0,025±0,030).

Ряд исследователей [Зюзин, 1976; Измайлова, Вержутский, 1981], изучающих фауну и экологию пауков, указывают на важное значение в их распространении таких факторов, как: типологические особенности, световая структура насаждений, тепловой режим и степень увлажненности местообитаний. Наше исследование также подтверждает влияние экологических факторов на видовой состав и численность пауков различных биотопов. Кроме того, фауна пауков похожих лес- ных биотопов может иметь существенные различия, что указывает на своеобразие каждого из исследованных биотопов [Романенко, 1998].

В результате проведенных исследований на различающихся лесных и луговых биотопах нами был выявлен 21 вид пауков, относящихся к 6 родам семейства Lyco-sidae. Доминирующими видами являются Pardosa lugubris (72 % от общего количества пауков-волков), Alopecosa accentuata (11,2 %), Trochosa terricola (9,3 %) и Alopecosa pulverulenta (1,4 %). Эти виды составляют в наших сборах 93,9 % от всего количества экземпляров пауков-волков. При этом наибольшее количество видов нами было отмечено в биотопах 7 (33,2 % от общего количества экземпляров пауков-волков) и 5 (27 %). Выявлено три пика видового разнообразия пауков семейства Lycosidae. В процессе исследования наблюдалось два пика динамической активности ликозид, которые связаны с физиологическими процессами (половое созревание и поиск полового партнера) и заботой о потомстве (откладка яиц и формирование кокона с последующей заботой о его температурном режиме) [Волковский, 2010 б]. Установлено, что в большинстве исследованных биотопов формируются своеобразные комплексы видового состава пауков, поэтому общность фаун имеет невысокую степень сходства. В то же время встречаются биотопы с высокой степенью общности даже при значительном удалении друг от друга, что объясняется сходными элементами структуры растительного сообщества и некоторым совпадением экологических условий [Волковский, 2010 а].