Эколого-фитоценотичекие характеристики Dianthus аcicularis Fisch. еx Ledeb. на Южном Урале

Автор: Верещак Е.В., Ямалов С.М., Баянов А.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 1-3 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Выполненный анализ показал, что Dianthus аcicularis Fisch. еx Ledeb. на Южном Урале приурочен к 4 ассоциациям луговых и настоящих степей класса Festuco-Brometea. Вид является стеновалентным по отношению к эдафическим и климатическим факторам, и стенобионтным к группе абиотических факторов. Ведущими факторами являются каменистость почвы и ценотическое влияние, на которые вид реагирует как на индивидуальном (изменение диаметра, куртины, высоты репродуктивного побега), так и на популяционном уровнях (варьирование средней плотности особей в ценопопуляции).

Dianthus аcicularis fisch. еx ledeb., ценопопуляция, эколого-фитоценотические характери- стики

Короткий адрес: https://sciup.org/148199007

IDR: 148199007 | УДК: 502.75:58.006

Текст научной статьи Эколого-фитоценотичекие характеристики Dianthus аcicularis Fisch. еx Ledeb. на Южном Урале

В настоящее время все больше внимания уделяется сохранению биоразнообразия. Одной из важных задач является сохранение редких видов, в особенности таких уязвимых групп, как эндемичные и реликтовые виды [8, 9]. Для понимания их биологии и экологии необходимы комплексные исследования, в том числе связанные с обследованием мест их обитания, что позволит понять реакцию видов на изменение факторов (климатических и эдафических) на популяционном и индивидуальном уровнях.

Цель работы – выявить приуроченность Dianthus аcicularis Fisch. еx Ledeb. к синтаксонам травяной растительности Южного Урала (в пределах Республики Башкортостан), рассчитать экологическую валентность и толерантность вида, определить влияние факторов на его популяционные и индивидуальные характеристики.

Dianthus аcicularis – многолетнее, поликар-пическое, стержнекорневое, растение из семейства Coreaphillaceae [7]. По мнению одних авторов относится к группе подушковидных травянистых растений [1], по мнению других – к стержнекорневым полукустарничкам, образующих каудекс [2]. Для вида характерна гинодиэция [3]. Размножение семенное. Является реликтовым субэндемиком Урала [2], занесенным в Красные книги Республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края, а также внесен в список редких и исчезающих видов растений, нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной среде на территории Оренбургской области [12]. Основным типом местообитания являются каменистые степи, реже встречаются на скальных выходах.

Материал собран в трех регионах Южного Урала в пределах Республики Башкортостан (РБ) в

течение полевого сезона 2009 г. Всего исследовано 15 ценопопуляций (ЦП), локализованных в Башкирском Предуралье (ЦП 10-16), Зауралье (ЦП 8, 9) и горно-лесной зоне (ЦП 1-7). Климатические характеристики регионов показаны в таблице 1. Отбор пробных площадей для популяционного анализа производился в соответствие с имеющимися рекомендациями [10].

При проведении биоморфологических исследований в каждой ценопопуляции изучали по 30 растений среднегенеративного возрастного состояния (g2). Фиксировали индивидуальные характеристики особей: диаметр куртины (см); число репродуктивных побегов (шт.); длина репродуктивных побегов (см); число метамеров (шт.); число цветков на побеге (шт.), и популяционный параметр: среднюю плотность особей в ЦП. Для оценки приуроченности ЦП к конкретному фитоценозу проводились геоботаническое описание с использованием традиционных геоботанических методов на площадках 10х10 м [6]. На основе результатов синтаксономического анализа определено положение сообществ с D. аcicularis в системе единиц растительности Южного Урала [13, 14].

Для оценки экологических режимов местообитаний D.аcicularis геоботанические описания обработаны с помощью фитоиндикационных экологических шкал Д.Н. Цыганова [11]. По ценофло-ре оценивали экологические режимы по следующим шкалам: термоклиматической (Tm), континентальности (Kn); увлажнения почв (Hd); солевого режима почв (Tr); омброклиматической шкале аридности-гумидности (Om); криоклиматической (Cr); кислотности почв (Rc); богатства почв азотом (Nt); переменности увлажнения почв (fH); освещенности-затенения (Lc). На основе полученных данных вычислялись экологические валентность и толерантность D. аcicularis, т.е. теоретическую возможность использования конкретного местообитания популяциями этого вида. Валентность вида (EV), рассматривали как меру приспособленности ЦП D. аcicularis к изменению конкретного экологического фактора, и рассчитывали как отношение числа ступеней диапазона шкалы, занятой видом, к общей протяженности шкал в ступенях, и толерантность (It), которую рассматривали как отношение вида к группе факторов, и рассчитывали как отношение суммы EV к сумме шкал [4]: It=Σ EV/Σ шкал (в долях или процентах). Для выявления влияния каменистости почвы и фито-ценотического режима на морфометрические параметры особей и на популяционные характеристики вида проведен регрессионный анализ с использованием пакета программ STATISTICA 6.1 [5]. Влияние фактора фитоценотического режима (конкурентные отношения между видами в фитоценозе) определяли через значения общего проективного покрытия (ОПП).

Таблица 1. Основные климатические показатели трех регионов Республики Башкортостан

|

Показатель |

Регион |

||

|

Башкирское Предура-лье (Северо-Восток) |

Горно-лесная зона |

Башкирское Зауралье |

|

|

среднегодовая температура, 0С |

+2 - +2,4 |

+0,6ОС - +1,6ОС |

+0,9 - +1,9 |

|

сумма температур выше +100С |

1800 – 2350 |

1200 – 2000 |

1700…2300 |

|

продолжительность безморозного периода, дней |

90 – 130 |

40 – 120 |

100 – 130 |

|

среднегодовое количество осадков, мм |

600 – 410 |

750 – 400 |

430 – 300 |

Синтаксономический анализ позволил определить положение сообществ с D. аcicularis в системе единиц растительности Южного Урала. Ниже приведен продромус выявленных в ходе исследования сообществ (в скобках указаны ценопопуля-ции):

КЛАСС FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. & Tx. ex Klika & Hadac 1944

Порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. & Tx. ex Br.-Bl. 1950

Союз Festucion valesiacae Klika 1931

Подсоюз ?

Ассоциация Hedysaro argyrophylli – Centaure-tum sibiricae аss. nov. prov. (ЦП 13, 14, 15)

Порядок Helictotricho-Stipetalia Toman 1969

Союз Helictotricho – Stipion Toman 1969

Подсоюз Helictotricho desertori – Stipenion rubentis Toman 1969

Ассоциация Diantho acicularis – Orostachietum spinosae Schubert et al. 1981 (ЦП 8, 9)

Ассоциация Koelerio sclerophyllae – Festucetum valesiacae Zhirnova et Saitov 1993 (ЦП 1-7)

Ассоциация Minuartio krascheninnikovii-Festucetum pseudovinae аss. nov. prov. (ЦП 10, 11, 12)

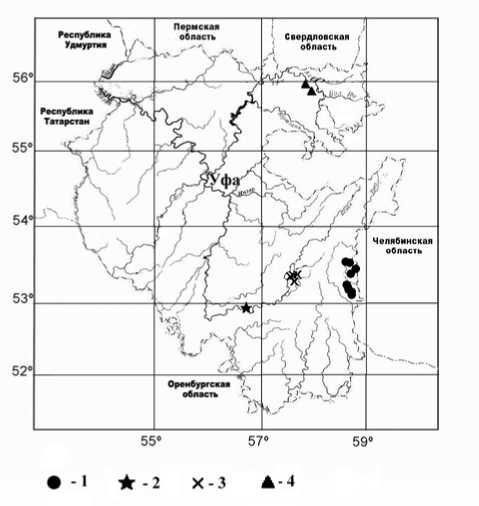

На рис. 1 показано распространение ассоциаций на территории РБ.

Из продромуса видно, что D. аcicularis встречается в ценофлоре 4 ассоциаций, представляющих основные петрофитные варианты луговых и настоящих степей региона. На рис. 1 показано их распространение на территории РБ. Dianthus аcicularis является характерным видом гиперпет-рофитных степей Башкирского Зауралья (ассоциация Diantho acicularis-Orostachietum spinosae), в которых является обычным ценозообразователим и часто выступает содоминантом Orostachys spinosa. В горно-лесной зоне D. аcicularis встречается в горных петрофитных степях массива Южный Крака (ассоциация Koelerio sclerophyllae-Festucetum valesiacae), на территории Башкирского Заповедника, где степи находятся в экстразональ-ных условиях. В этих сообществах вид также обилен и выступает содоминантом Koeleriа sclerophylla. Значительно реже встречается в Башкирском Пре-дуралье, где, по-видимому, отсутствуют специфические каменистые местообитания с твердыми материнскими породами. Здесь он встречается на склонах южных экспозиций в сообществах ассоциации He-dysaro argyrophylli – Centauretum sibiricae с невысокой константностью и обилием. На Северо-востоке Республики Башкортостан, на самом северном пределе распространения степей, D. аcicularis встречается достаточно редко с низкими баллами обилия в сообществах ассоциации луговых петрофитных степей Minuartio krascheninnik-ovii – Festucetum pseudovinae.

Примечание : номера ассоциаций. 1 – Diantho acicu-laris-Orostachietum spinosae; 2 – Hedysaro argyrophylli-Centauretum sibiricae; 3 – Koelerio sclerophyllae-Festucetum valesiacae; 4 – Minuartio krascheninnikovii-Festucetum pseu-dovinae

Рис. 1. Распространение степных ассоциаций с участием Dianthus аcicularis в РБ

Результаты исследований экологических условий местообитаний D. аcicularis на Южном Урале представлена в таблице 2. Из таблицы очевидно, что для местообитаний D. аcicularis на Южном Урале характерны условия неморального (Tm) термоклиматического режима в условиях субконтинентальности (Kn) с умеренными или теплыми зимами (Cr). Показатель влажности климата для местообитаний вида (Om) находится между мезоаридным и субаридным до субгумидного. Вид предпочитает (Lc) открытые пространства. Почвы нейтральные (Rc), небогатые или слабозасоленные (Tr), с невысокими концентрациями азота (Nt), с интервалом увлажнения от среднестепного до сухолесолугового (Hd) со слабой переменностью (fH). Анализ экологической валентности (EV), позволяет заключить, что по отношению ко всем рассматриваемым факторам D. acicularis является стеновалентным видом способным выдерживать лишь небольшие отклонения каждого фактора. При этом наибольшую требовательность он проявляет к сухости и кислотности почвы. Для этих факторов характерны самые низкие значения экологической валентности, что позволяет рассматривать их как лимитирующие для данного вида.

Значения индекса толерантности (I t ) говорят о стенобиотности изучаемого вида как по климатическим, так и эдафическим характеристикам, и, соответственно, его узкой экологической амплитуде. Однако более низкая толерантность к комплексу эдафических факторов (относительно климатических) являются одной из причин естественной редкости в пределах эндемичного ареала.

Таблица 2. Экологические характеристики местообитаний Dianthus аcicularis на Южном Урале, показатели экологической валентности (EV), индекса толерантности (I t )

|

Факторы |

Tm |

Kn |

Om |

Cr |

Hd |

Tr |

Rc |

Nt |

fH |

Lc |

|

Интервал |

8-10 |

9-12 |

6-8 |

7-8 |

8-9 |

6-10 |

9 |

3-4 |

6-7 |

2-3 |

|

EV |

0,18 |

0,27 |

0,2 |

0,13 |

0,09 |

0,26 |

0,08 |

0,18 |

0,18 |

0,22 |

|

I t |

0,2 |

0,17 |

||||||||

|

t общий |

0,18 |

|||||||||

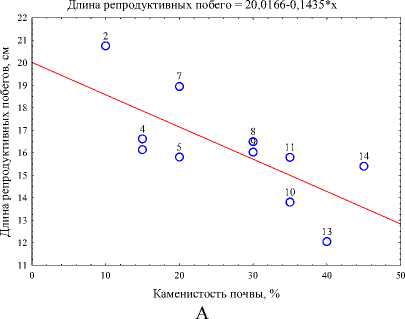

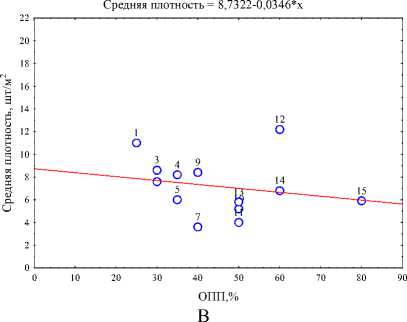

Результаты регрессионного анализа влияния факторов каменистости почвы и фитоценотическо-го режима (ОПП) на индивидуальные параметры особей в ЦП и популяционные характеристики показаны на рис. 2. При увеличении каменистости почвы наблюдали тенденцию к увеличению диаметра куртины, снижение высоты репродуктивных побегов (рис. 2А), уменьшению числа междоузлий и цветков на репродуктивном побеге. В итоге растение приобретает приземистую «подушковидную» форму с широкой куртиной и относительно короткими побегами. Максимальные значения средней плотности отмечены при высоких значениях каменистости почвы. При повышение значений ОПП число и длина репродуктивных побегов имеют тенденцию к увеличению, в то время как сумма междоузлий и цветков на репродуктивном побеге, как и средняя плотность, – к снижению (рис. 2В).

Выводы: показано, что D. acicularis на Южном Урале встречается в 4 ассоциациях петро-фитных степей. Вид является стеновалентным по отношению к климатическим и эдафическим факторам, и стенобионтным к группе абиотических факторов. Индивидуальные и популяционные характеристики вида подвержены влиянию факторов каменистости почвы и фитоценотического режима.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 08-04-97019-р_поволжье_а и Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-1174.2009.4

Рис. 2. Зависимость индивидуальных (А) и популяционных (В) характеристик Dianthus аcicularis от факторов каменистости субстрата и ОПП

Список литературы Эколого-фитоценотичекие характеристики Dianthus аcicularis Fisch. еx Ledeb. на Южном Урале

- Борисова, И.В. Биолого-морфологические характеристики травянистых подушковидных растений Северного Казахстана//Проблемы ботаники. -1964. -Вып. 4. -С. 336-345.

- Горчаковский, П.Л. Уральский скально-горно-степной субэндемик Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. Онтогенез и динамика/П.Л. Горчаковский, А.В. Степанова//Экология. -1994. -№ 6. -С. 3-11.

- Демьянова, Е.И. Некоторые данные о гинодиэции у Dianthus acicularis Fisch. еx Ledeb./Е.И. Демьянова, Н.В. Покатаева//Ботан. журн. -1977. -Т. 62, № 10. -С. 1469-1479.

- Жукова, Л.А. Биоиндикационные оценки экологического разнообразия растительных сообществ и их компонентов//Принципы и способы сохранения биоразнообразия: сборник материалов Всероссийской научной конференции. -Йошкар-Ола, 2004. -С. 13-15.

- Ивантер, Э.В. Введение в количественную биологию/Э.В. Ивантер, А.В. Коросов. -Петразаводск, 2003. -304 с.

- Миркин, Б.М. Современная наука о растительности/Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, А.И. Соломещ. -М.: Логос, 2001. -264 с.

- Определитель высших растений Башкирской АССР/Ю.Е. Алексеев, Е.Б. Алексеев, К.К. Габбасов и др. -М.: Наука, 1989. -316 с.

- Проект стратегии сохранения редких видов России//Материалы для обсуждения на Международной конференции по сохранению редких видов. -М., 2000.

- Самарин, В.П. Особо редкие и эндемы и реликты флоры цветковых челябинской области и основные пути их охраны//Межвузовский сборник научных трудов. -Челябинск, 1983. -С. 3.

- Ценопопуляции растений: (Основные понятия и структура). -М.: Наука, 1976. -217 с.

- Цыганов, Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. -М., 1983. -226 с.

- 2003 *Россия* Красный список особо охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений. Ч 3.1. -М., 2004/2005. -С. 186.

- Yamalov, S. The diversity of steppe communities of South Ural (Republic of Bashkortostan, Russia) // S. Yamalov, A. Bayanov, A. Muldashev // Bull. Eur. Dry Grassland Group. - 2009. - №3. - P.14-19.

- Yamalov, S. The diversity of steppe communities (class Festuco-Brometea) of South Ural (Russia)/S. Yamalov, A. Bayanov//18th Workshop European Vegetation Survey "Thermophilous Vegetation" ROMA, March 25th-28th 2009. -Rome, 2009. -S. 49.