Эколого-фитоценотическая характеристика Euphorbiaz higuliensis (Prokh.) Prokh. в Жигулевском заповеднике

Автор: Киселева Д.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты экологического анализа местообитаний Euphorbiazhiguliensis в Жигулевском заповеднике по шкалам Д.Н. Цыганова. Рассчитаны потенциальная и реализованная экологические валентности, коэффициент экологической эффективности и индекс толерантности.

Экологические шкалы, потенциальная и реализованная экологические валентности, коэффициент экологической эффективности, индекс толерантности

Короткий адрес: https://sciup.org/148315084

IDR: 148315084 | УДК: 574.3

Текст краткого сообщения Эколого-фитоценотическая характеристика Euphorbiaz higuliensis (Prokh.) Prokh. в Жигулевском заповеднике

Одной из важнейших задач заповедников является изучение и сохранение редких видов растений. К категории редких относятся виды растений, включенные в Красные книги различных рангов, реликтовые и эндемичные виды. Для понимания их биологии и экологии необходимы комплексные исследования, связанные с изучением их мест обитания, что позволит понять ответную реакцию видов на изменение климатических и эдафических факторов, влияющих на популяцию редких видов растений.

Цель работы – выявить эколого-фитоценотические особенности местообитаний Euphorbia zhiguliensis (Prokh.) Prokh. в Жигулевском заповеднике.

Euphorbia zhiguliensis (молочай жигулевский) – стержнекорневой травянистый поликарпический многолетник из семейства Euphorbiaceae. Гемикриптофит. Стебли и листья голые. Листья немногочисленные (обычно не более 20), довольно густо расположены на стебле, линейные, в основании внезапно суженные, усеченные или округлые. Цветет в мае, плодоносит в июне. Растет на каменистых степях, в разреженных сосновых лесах, по каменистым склонам и скалам. Является узколокальным горностепным эндемиком Жигулевской возвышенности. Включен в Красную книгу России (2008) категория 3(а) – редкий таксон и Красную книгу Самарской области (2007) категория I – таксон, находящийся под угрозой исчезновения. Крайне редкий вид, плавно снижающий численность (Васюков и др.,

2015; Конева, 2011; Красная книга…, 2007; Красная книга…, 2008; Саксонов, 2005, 2006; Саксонов и др., 2006, 2009, 2017; Саксонов, Конева, 2007; Саксонов, Сенатор, 2010а, б, 2012).

Исследования проводились с 2015 по 2017 гг. на территории Жигулевского заповедника. Всего было исследовано 6 ценопопуляций (ЦП) E. zhiguliensis на горах Змеиная, Зольненская и в кв. 78 Зольненского лесничества. Отбор пробных площадей производился в соответствии с имеющимися рекомендациями (Ценопопуляции растений, 1976). На пробных площадях проводились геоботанические описания с учетом обилия видов по шкале О. Друде (Воронов, 1973), проводился подсчет генеративных и вегетативных особей.

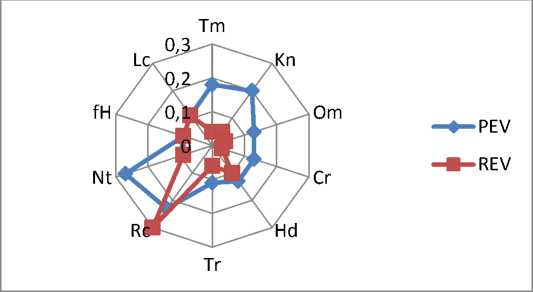

Для оценки экологических режимов местообитаний E. zhiguliensis геоботанические описания обработаны с помощью фитоиндикационных экологических шкал Д.Н. Цыганова (1983). По ценофлоре оценивали экологические режимы по следующим шкалам: термоклиматической (Tm), континентальности (Kn); увлажнения почв (Hd), солевого режима почв (Tr); омброклиматической шкале аридности-гумидности (Om); криоклиматической (Cr); кислотности почв (Rc), богатства почв азотом (Nt), переменности увлажнения почв (fH), освещенности-затенения (Lc).

С использованием подходов Л.А. Жуковой (2004) были рассчитаны: потенциальная (PEV) и реализованная (REV) экологические валентности вида, коэффициент экологической эффективности (Kec. eff) и индекс толерантности (It).

Экологическая валентность – это мера приспособленности популяций конкретного вида к изменению только одного экологического фактора. Потенциальная экологическая валентность (PEV) равна доле диапазона баллов (ступеней) конкретного вида ко всей шкале:

PEV = (Amax – Amin + 1) / n, где Amax и Amin – максимальные и минимальные значения баллов (ступеней) шкалы, занятых отдельным видом; n – общее число баллов (ступеней) в шкале; 1 – добавляется как 1-е деление шкалы, с которого по данному фактору начинается диапазон вида.

При проведении исследований конкретных ЦП в сообществе можно определить реализованную экологическую валентность (REV) по следующей формуле:

REV = (Amax – Amin + 0,01) / n, где Amax и Amin – максимальные и минимальные значения баллов (ступеней) шкалы, занятые конкретными ЦП на шкале; n – общее число баллов (ступеней) в шкале; 0,01 – добавляется как 1-е деление шкалы, с которого встречаются изученные ценопопуляции.

Эффективность освоения экологического пространства вида конкретными ЦП оценивается при помощи коэффициента экологической эффективности (Kec. eff) (Экологические шкалы …, 2010), вычисляемого по формуле:

Индекс толерантности (It) рассматривали как отношение вида к группе факторов, и рассчитывали как отношение суммы PEV к сумме шкал (Жукова, 2004):

It = ∑ PEV / ∑ шкал (в долях или процентах).

В основе распределения видов по фракциям валентности лежит экспертная оценка Л.А. Жуковой, согласно которой стеновалентыми считаются виды, 153

занимающие мене 1/3 шкалы, эвривалентными – более 2/3 шкалы, остальные виды – мезовалентными (Жукова, 2004; Экологические шкалы, 2010).

Жигулевский заповедник располагается в умеренно континентальном климате с теплым летом и морозной зимой. Средние климатические показатели представлены в табл. 1. Для региона характерен быстрый переход от зимних холодов к летнему теплу и от летней жары к осенним холодам (Кудинов, 1982).

Таблица 1. Средние климатические показатели региона исследования

|

Показатели |

Значение |

Показатели |

Значение |

|

Ср.t зимы (˚С) |

-9,1 |

Сумма осадков зимой, мм |

130,8 |

|

Ср.t весны (˚С) |

5,6 |

Сумма осадков весной, мм |

106,9 |

|

Ср.t лета (˚С) |

19,1 |

Сумма осадков летом, мм |

177,4 |

|

Ср.t осени (˚С) |

5,4 |

Сумма осадков осенью, мм |

171,3 |

В исследуемых сообществах были заложены пробные площади размером 10 х 10 м, и две площади размером 5 х 10 м. Пять пробных площадей располагались в сообществах открытых каменистых степей юго-западной и юго-восточной экспозиций. Одна пробная площадь была заложена в низкогорном сосняке на южном склоне г. Змеиная. Были выполнены геоботанические описания растительных сообществ и произведен количественный учет вегетативных и генеративных особей E. zhiguliensis (табл. 2).

Таблица 2. Учет численности E. zhiguliensis на пробных площадях

|

ОПП, % |

75 – 80 |

50 – 60 |

65 – 70 |

60 |

80 – 90 |

90 |

|

Вид сообщества* с E. zhiguliensis |

ЛК |

ТК |

СРР |

СК |

РДЗС |

ККР |

|

Число генеративных особей E. zhiguliensis |

49 |

19 |

28 |

0 |

7 |

56 |

|

Число вегетативных особей E. zhiguliensis |

58 |

145 |

77 |

22 |

92 |

44 |

|

Общее количество особей E. zhiguliensis |

107 |

164 |

105 |

22 |

99 |

100 |

|

Доля генеративных особей, % |

46 |

12 |

27 |

0 |

7 |

56 |

|

Доля вегетативных особей, % |

54 |

88 |

73 |

100 |

93 |

44 |

|

Плотность произрастания E. zhiguliensis (шт/м2) |

1,07 |

3,28 |

2,1 |

0,22 |

0,99 |

1,0 |

*Примечание: ЛК – луково-ковыльное; ТК – тимьяново-купеновое; СРР – седое розеточное разнотравье; СК – низкогорный сосняк душистокупеновый; РДЗС – разнотравно-дерновиннозлаковая степь; ККР – каменистая ковыльно-разнотравная степь.

Наибольшая плотность произрастания отмечена в луково-ковыльном сообществе, здесь же соотношение вегетативных и генеративных особей примерно одинаковое. Наименьшая плотность произрастания отмечена в сообществе низкогорного сосняка с купеной душистой. Доля вегетативных и генеративных особей во всех оставшихся сообществах неодинакова. Наибольшее число генеративных растений отмечено в сообществе ковыльно-разнотравной степи. Это единственное место, где доля генеративных растений оказалась выше вегетативных.

В остальных случаях, количество вегетативных особей явно преобладает над генеративными. Таким образом, учитывая соотношение генеративных и вегетативных особей, можно сделать вывод, что популяция молочая жигулевского относится к нормальному типу, когда растения находятся в малоблагоприятных условиях, а процент генеративных особей в популяции мал (Воронов, 1973).

В результате обработки полученных геоботанических описаний нами были получены экологические амплитуды местообитаний E. zhiguliensis в условиях Жигулей. Краткая характеристика обследованных ЦП приведена в табл. 3.

Из табл. 4 видно, что для местообитаний E. zhiguliensis в Жигулевском заповеднике характерны условия на границе между суббореальным и неморальным термоклиматическим режимом (Tm) в условиях субконтинентальности (Kn) c умеренными и теплыми зимами (Cr). Показатель влажности климата для местообитаний вида (Om) находится между субаридным и субгумидным. Вид предпочитает (Lc) полуоткрытые пространства. Произрастает на почвах от слабокислых до нейтральных (Rc), довольно богатых или богатых солями (Tr), с достаточным содержанием азота (Nt), с интервалом увлажнения от лугово-степного до сухолесолугового (Hd) с умеренно переменным увлажнением (fH).

Таблица 3. Характеристика обследованных ценопопуляций E. zhiguliensis

|

Фитоценоз |

Доминанты травянистокустарникового яруса |

Экологические шкалы |

|||||||||

|

Tm |

Kn |

Om |

Cr |

Hd |

Tr |

Rc |

Nt |

fH |

Lc |

||

|

Луковоковыльное разнотравье |

Allium strictum , Stipa pennata |

8,8 |

9,5 |

7,5 |

7,5 |

9,1 |

7,6 |

8,5 |

4,7 |

6,5 |

2,8 |

|

Тимьяново-купеновое разнотравье |

Thymus zheguliensis , Polygonatum odoratum |

8,9 |

9,4 |

7,5 |

7,7 |

9,1 |

7,3 |

8,6 |

4,7 |

6,3 |

2,9 |

|

Седое розеточное разнотравье |

Thymus zheguliensis, Sedum acre |

8,6 |

9,2 |

7,3 |

7,6 |

9,2 |

7,4 |

8,7 |

4,4 |

6,3 |

2,9 |

|

Низкогорный сосняк душисто-купеновый |

Pinus sylvestris , Quercus robur , Polygonatum odoratum |

9,3 |

9,1 |

7,9 |

7,7 |

11,4 |

6,7 |

7,9 |

4,8 |

6,0 |

3,8 |

|

Разнотравно-дерновинно-злаковая степь |

Artemisia sericea , Saponaria officinalis , Gallium verum , Silene nutans |

8,9 |

9,5 |

7,4 |

7,3 |

10,1 |

7,7 |

8,4 |

5,4 |

7,0 |

3,1 |

|

Каменистая ковыльноразнотравная степь |

Stipa pulcherrima |

8,9 |

9,9 |

7,3 |

7,7 |

9,3 |

7,9 |

9,6 |

5,0 |

6,9 |

2,8 |

Диапазоны шкал, экологическая валентность, экологическое пространство и индекс толерантности представлены в табл. 4.

Таблица 4. Характеристика местообитаний E. zhiguliensis в Жигулевском заповеднике по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова (1983)

|

Факторы |

Tm |

Kn |

Om |

Cr |

Hd |

Tr |

Rc |

Nt |

fH |

Lc |

|

Интервал |

7 – 9 |

9 – 11 |

7 – 8 |

8 – 9 |

9 – 11 |

7 – 8 |

7 – 9 |

5 – 7 |

7 |

3 |

|

PEV |

0,18 |

0,20 |

0,13 |

0,13 |

0,13 |

0,11 |

0,23 |

0,27 |

0,09 |

0,11 |

|

Реализов. экологическ ая позиция ЦП |

8,6 9,3 |

9,1 9,9 |

7,3 7,9 |

7,3 7,7 |

9,1 11,4 |

6,7 7,9 |

7,9 9,6 |

4,4 5,4 |

6-7 |

2,8 3,8 |

|

REV |

0,04 |

0,05 |

0,04 |

0,03 |

0,10 |

0,06 |

0,30 |

0,09 |

0,09 |

0,11 |

|

K ec. eff. , (%) |

22 |

25 |

30 |

23 |

77 |

55 |

57 |

33 |

100 |

100 |

|

I t |

0,16 |

0,16 |

||||||||

|

t общий |

0,16 |

|||||||||

Анализ экологической валентности (PEV) позволяет заключить, что по отношению ко всем рассматриваемым факторам E. zhiguliensis является стеновалентным видом, способным выдерживать лишь небольшие отклонения каждого фактора. При этом наибольшую требовательность он проявляет к переменности увлажнения (PEV=0,09), солевому режиму почв (PEV=0,11) и режиму освещенности (PEV=0,11). Для этих факторов характерны самые низкие значения экологической валентности, что позволяет рассматривать их как лимитирующие факторы для данного вида в условиях Жигулей.

Рис. Потенциальная и реализованная экологические валентности E. zhiguliensis

Анализ потенциальной и реализованной экологической ниши местообитаний E. zhiguliensis (рис.) показал, что только по шкале кислотности почв реализованная экологическая валентность превосходит потенциальную. По шкалам переменного увлажнения почв и освещенности-затенения потенциальная и реализованные экологические валентности полностью совпали. По остальным факторам условия среды соответствуют требованиям вида.

Оценка экологических позиций местообитаний ЦП E. zhiguliensis показала, что видом охвачены не все предоставленные и возможные для использования экологические ниши. Так, K ec. eff для климатических факторов составляет 22-30%, для почвенных факторов от 33 до 100%, по фактору освещенности K ec. eff составил 100%.

Значения индекса толерантности (It) говорит о стенобионтности изучаемого вида, как по климатическим, так и эдафическим характеристикам, и, соответственно, его узкой экологической амплитуде.

Таким образом, экологические позиции вида в естественных условиях по всем исследованным факторам оказались узкими, что подтверждается невысокими значениями реализованной экологической валентности и коэффициентом экологической эффективности, который оказался максимальным (100%) только по двум факторам: переменности увлажнения почв и освещенности-затемнения.

По результатам наших исследований, E. zhiguliensis является стеновалентным и стенобионтным видом для изучаемого региона.

Список литературы Эколого-фитоценотическая характеристика Euphorbiaz higuliensis (Prokh.) Prokh. в Жигулевском заповеднике

- Васюков В.М., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Эндемичные растения бассейна Волги // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2015. Т. IX, № 3. С. 27-43.

- Воронов А.Г. Геоботаника: Учеб. Пособие для университетов и пед. ин-тов. М.: Высш. школа, 1973. 384 с.

- Жукова Л.А. Биоиндикационные оценки экологического разнообразия растительных сообществ и их компонентов // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: Материалы Всеросс. науч. конф. Йошкар-Ола: Изд. Мар. гос. ун-та, 2004. С. 13-15.

- Конева Н.В. Euphorbia zhiguliensis Prokh. на Самарской Луке // Экология и география растений и сообществ Среднего Поволжья / под редакцией С.А. Сенатора, С.В. Саксонова, Г.С. Розенберга. 2011. С. 302-309.

- Конева Н.В., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Вся Красная книга Самарской области: растения лишайники, грибы. Тольятти: Кассандра, 2009. 272 с.