Эколого-фитоценотическая характеристика местообитаний Convallaria majalis L. (Asparagaceae Juss.) на территории Ленинградской области

Автор: Вольховский А.В., Медведева Н.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

В настоящем исследовании приводятся результаты фитоиндикации растительных сообществ с ландышем майским ( Convallaria majalis L.) на основе диапазонных экологических шкал Д.Н. Цыганова, дополненные агрохимическими параметрами почв. Отмечены два типа ассоциаций ( Pinetum herboso-convallariosum и Festuceto pratensis-Dactyletum glomeratae ), в которых максимальна урожайность надземной фитомассы C. majalis . Выявлена сильная положительная связь между величиной рН и урожайностью надземной фитомассы C. majalis . Проведена кластеризация фитоценозов по видовому составу и ординация по эдафо-климатическим факторам. Определены значения потенциальной и реализованной экологических валентностей по 10 абиотическим факторам, индекс толерантности к их сочетаниям в каждом экотопе, на основании чего сделан вывод о мезобионтности C. majalis в естественных фитоценозах на территории Ленинградской области.

Ценопопуляция, фитоценоз, фитоиндикация, урожайность надземной фитомассы, абиотические факторы, потенциальная и реализованная экологические валентности, ленинградская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148331791

IDR: 148331791 | УДК: 574.3 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-2-41-51

Текст научной статьи Эколого-фитоценотическая характеристика местообитаний Convallaria majalis L. (Asparagaceae Juss.) на территории Ленинградской области

Ландыш майский ( Convallaria majalis L.) – длиннокорневищный травянистый поликарпик, геофит, мезофит, неморальный вид, который в эпоху голоцена расширил свой ареал, благодаря значительной экологической толерантности, и может считаться неморально-бореальным голарктическим (Agafonov et al., 2019). Фактически адаптациогенез C. majalis L. приходится на поздний пребореал (11,27–11,21 тыс. л. н.), когда произошёл сдвиг от континентального к более гумидному климату, отмеченный увеличением доли березовых лесов в растительном покрове Евразии, а в конце позднего пребореала – расселением сосны (Bos et al., 2007). Поэтому в литературе можно встретить характеристику C. majalis как пребореального вида c дизъюнктивным ареалом (Suleimanova et al., 2014). Благодаря содержанию в лекарственном растительном сырье карденолидов, флавоноидов, а также летучих соединений, составляющих основу эфирного масла цветков, C. majalis является ценным фармакопейным растением (Yakovlev et al., 2013, Convallaria …, 2014). На территории Ленинградской области C. majalis встречается почти во всех типах лесных ассоциаций, включая ельники (Volkova et al., 2018), а также в составе луговых фитоценозов и в поймах рек. Ввиду различий эдафо-фитоценотических условий, в которых произрастает C. majalis , его стратегия освоения среды обитания и роль в растительных сообществах меняется от ассектатора до кодоминанта и доминанта (Karpova, 2004). Соответственно меняются морфометрические показатели растений и демографические характеристики его ценопопуляций (ЦП).

Целью нашего исследования является анализ эколого-фитоценотических условий местообитаний C. majalis для выявления фитоценозов с наибольшей продуктивностью надземной фитомассы, которые могли бы представлять ресурсное значение.

М АТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на территории Гатчинского, Лужского, Киришского, Выборгского, Приозерского и Волосовского р-нов Ленинградской обл. Для сравнения выбраны 10 ЦП C. majalis в доступных для сбора фитоценозах (ФЦ). Данные получены за вегетационный сезон 2024 г. В пределах ЦП закладывалось по 15 учетных площадок по 1 м2 таким образом, чтобы была представлена пространственная неоднородность и точность определения экологической плотности ЦП составляла около 15% (Andreeva et al., 2002). В качестве счетной единицы принимали парциальный побег (Dushina et al., 2020). Геоботанические описания фитоценозов производили по методике О.В. Смирновой с соавторами (Smirnova et al., 2002). Экологические амплитуды действия факторов среды определялись методом регрессионного анализа (Buzuk et al., 2007) с использованием шкал Д.Н. Цыганова (Tsyganov, 1983) в программе «Microsoft Excel». Кладистический анализ сходства видового состава ФЦ с использованием коэффициента П. Жаккара и ординацию экотопов методом главных компонент проводили с помощью программы «Past4». Потенциальную (PEV) и реализованную (REV) экологические валентности вида, коэффициент экологической эффективности ( K ec.eff. ) и индекс толерантности (It) рассчитывали по Л.А. Жуковой (Zhukova, 2004a). Сбор и сушку растений производили, согласно общепринятой методике: надземную фитомассу фиксировали при 50 °С и раскладывали в хорошо проветриваемом помещении (Yakovlev et al., 2013), взвешивали на электронных весах с точностью до 0.01 г. Отбор верхнего слоя почвы (корнеобитаемой зоны) проводили методом конверта. Агрохимический анализ почвы проводили по методам ИЛ ЦИНАО ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, в т.ч. определение подвижных форм фосфора и калия по А.Т. Кирсанову, нитратного азота ионометрическим методом, гранулометрического состава ситовым методом. Номенклатура сосудистых растений приводится по С.К. Черепанову (Czerepanov, 1995), мохообразных по М.С. Игнатову (Ignatov et al., 2003).

Р ЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

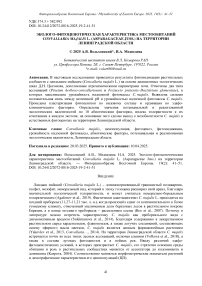

В исследованных ФЦ с C. majalis на территории Ленинградской области ассоциированы 135 видов высших сосудистых растений. Наиболее близкие по видовому составу ассоциации объединяются в кластеры на основе коэффициента сходства Жаккара (рис. 1).

Исследованные ФЦ расположены в пределах Гатчинского р-на, близ пгт. Вырица (ФЦ1 и 2), охотничьего хозяйства «Мичуринское» Лужского р-на (ФЦ 3 и 4), дачного пос. Посадников остров Киришского р-на (ФЦ5 и 6), песчано-валунной косы близ пос. Барышево Выборгского р-на (ФЦ7 и 8), на о. Олений озёрно-речной системы Вуокса Приозерского р-на (ФЦ9) и близ д. Донцо Волосовского р-на (ФЦ10) Ленинградской области. В качестве кодоминантов травянокустарничкового яруса в лесных сообществах чаще всего отмечены Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idea L., Rubus saxatilis L., Fragaria vesca L., Melampyrum nemorosum L., Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Luzula pilosa (L.) Willd., Calamagrostis epigeios (L.) Roth. В составе ФЦ4 обнаружены ЦП двух видов из Красной книги Ленинградской области: Pulsatilla patens (L.) Mill. и P. pratensis (L.) Mill. В луговом фитоценозе (ФЦ10) доминировали злаки Festuca pratensis Huds. и Dactylis glomerata L. Также в фитоценозах с C. majalis было выявлено 18 видов бриевых мхов, среди которых Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr, Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp ., Hypnum cupressiforme Hedw., Dicranum polysetum Sw., Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop., Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. и др.

По итогам сбора геоботанических и агрохимических данных определён тип ассоциаций с C. majalis, значения экологической плотности и урожайности надземной фитомассы исследуемого лекарственного растения (табл. 1). Для всех изученных лесных сообществ составлена формула на основе типологии естественных лесов А.Л. Бельгарда (Belgard, 1971) в модификации Н.М. Матвеева (Matveev, 2015). Среди всех исследованных ФЦ максимальная экологическая плотность (D) и урожайность надземной фитомассы (A) C. majalis отмечена для лугового сообщества (ФЦ10). Высокой урожайностью сухой фитомассы отличаются сосняки Лужского и Выборгского р-нов (ФЦ4, 8), а также осинник в Приозерском р-не на о. Олений (ФЦ9).

Рис. 1. Дендрограмма сходства фитоценозов с C. majalis по видовому составу. По горизонтали – номер фитоценоза; по вертикали – межкластерное расстояние.

Fig. 1. Dendrogram of similarity of phytocenoses with C. majalis by species composition. X-axis – phytocenosis number; y-axis – interclaster distance.

Таблица 1. Биоэкологическая характеристика фитоценозов с C. majalis , экологическая плотность ценопопуляций и урожайность его надземной фитомассы

Table 1. Phytocenoses with C. majalis bioecological characteristics, cenopopulations ecological density, and the aboveground phytomass raw material

|

ФЦ FC |

Тип ассоциации Assotiation type |

Типологическая формула Typological formula |

D , шт./м2 shoots/m2 |

A , г/м2 g/m2 |

S ЦП , м2 m 2 |

|

1 |

Pinetum myrtilloso-convallariosum |

СГ ДПЗп⁄осв.к 2 .- II8С2Б |

72.3 ± 7.6 |

34.9 ± 10.3 |

742 |

|

2 |

Pinetum myrtilloso-calamagrostidoso-sphagnosum |

СГ ДПЗп 3 9С1Б+Ос ⁄осв. - II |

121.0 ± 11.0 |

47.9 ± 12.7 |

745 |

|

3 |

Pinetum myrtilloso-oxalidosum var. avenellosum flexuosum |

П ДПЗп 3 9С1E ⁄осв. - II |

156.5 ± 13.7 |

55.6 ± 13.4 |

850 |

|

4 |

Pinetum herboso-convallariosum |

СП ДПЗ 3 9С1E осв. - II |

178.3 ± 15.3 |

81.9 ± 16.1 |

220 |

|

5 |

Betuletum ruboso saxatilis varioherbosum |

CГ ДПЗп⁄осв. 3 - III8Б1С |

50.0 ± 10.3 |

30.5 ± 11.5 |

118 |

|

6 |

Tremuletum ruboso-saxatilis convallariousum |

CГ ДПЗп 3 7Оc2Б1Е ⁄осв. - II |

69.0 ± 22.3 |

26.1 ± 10.9 |

335 |

Продолжение таблицы 1

|

ФЦ FC |

Тип ассоциации Assotiation type |

Типологическая формула Typological formula |

D , шт./м2 shoots/m2 |

A , г/м2 g/m2 |

S ЦП , м 2 m2 |

|

7 |

Pinetum herboso-convallariosum |

СП ДПЗп⁄осв. 4 - II10С |

126.6 ± 11.7 |

53.7 ± 12.3 |

29 |

|

8 |

Pinetum herboso-convallariosum |

CП СрПЗ п 4 10С ⁄осв. - II |

221.0 ± 15.3 |

98.5 ± 18.7 |

53 |

|

9 |

Tremuletum convallarioso-pteridiosum |

CП′ ДПЗ п 4 9Оc1С ⁄ осв. - II |

196.7 ± 13.7 |

81.4 ± 13.9 |

1200 |

|

10 |

Festuceto pratensis– Dactyletum glomeratae |

CГ ДК 2 осв. |

520.0 ± 10.2 |

265.1 ± 21.8 |

180 |

Примечание: ФЦ – фитоценоз, ДПЗ – дерново-подзолистая, СрПЗ – средне-подзолистая, ДК – дерново-карбонатная почва, П – песок, СП – супесь, СГ – суглинок, ′ R – кратковременное подтопление, индексы – характеристики влажности почвы (2 – свежий; 3 – влажный; 4 – сырой), II – стадия смыкания, III – стадия изреживания деревьев, 9С1Б+Ос – формула древостоя, D – экологическая плотность, А – урожайность надземной фитомассы, S ЦП – площадь ценопопуляций C. majalis .

Note: FC – phytocenosis, DPZ – sod-podzolic, SrPZ – medium-podzolic, DK – sod-carbonate soil, P – sand, SP – sandy loam, SG – loam, ' – short-term flooding, indices – soil moisture characteristics (2 – fresh; 3 – wet; 4 – damp), II – stage of closure, III – stage of tree thinning, 9С1Б+Ос – stand formula, D – ecological density, A – yield of aboveground phytomass, S CP – area of C. majalis cenopopulations area.

Фитоиндикация с использованием уравнений линейной регрессии минимальных и максимальных значений экологических шкал Д.Н. Цыганова показывает в основном высокую степень освоения экологического пространства местообитаний фитоценозами, сравниваемыми в данной работе (табл. 2). Чем ниже значение ранга, тем более точно наличие определенного вида характеризует экотоп: стенобионтные виды являются лучшими индикаторами (Buzuk et al., 2009).

Таблица 2. Значения диапазона экологических шкал для фитоценозов с C. majalis

Table 2. Range of ecological scales for phytocenoses with C. majalis

|

ФЦ FC |

Tm (1-17) |

Kn (1 15) |

Om (1-15) |

Cr (1-15) |

Hd (1 23) |

Tr (1-19) |

Nt (1-11) |

Rc (1-13) |

Lc (1-9) |

fH (1-11) |

|

1 |

7.5 |

7.4 |

8.4 |

10.4 |

12.4 |

4.1 |

5.3 |

5.7 |

2.8 |

4.0 |

|

2 |

7.2 |

6.7 |

8.5 |

9.8 |

12.2 |

1.1 |

3.1 |

3.1 |

3.4 |

2.7 |

|

3 |

7.2 |

7.8 |

8.4 |

9.3 |

13.4 |

1.9 |

3.0 |

4.9 |

1.6 |

5.1 |

|

4 |

7.3 |

7.9 |

9.0 |

8.6 |

12.6 |

2.8 |

4.4 |

5.4 |

4.0 |

5.3 |

|

5 |

8.4 |

7.0 |

8.3 |

9.6 |

13.4 |

2.5 |

5.7 |

7.0 |

2.3 |

4.5 |

|

6 |

7.1 |

5.8 |

8.8 |

8.8 |

14.1 |

1.7 |

6.2 |

6.3 |

4.0 |

4.5 |

|

7 |

6.7 |

6.1 |

9.0 |

8.2 |

13.6 |

3.0 |

5.9 |

5.9 |

2.8 |

3.4 |

|

8 |

6.2 |

5.5 |

8.6 |

8.4 |

13.8 |

3.3 |

7.5 |

6.2 |

2.7 |

4.0 |

|

9 |

7.8 |

7.0 |

7.4 |

9.5 |

12.9 |

3.4 |

5.4 |

5.5 |

3.5 |

5.0 |

|

10 |

7.1 |

7.4 |

8.6 |

8.4 |

10.9 |

3.6 |

3.6 |

3.2 |

3.2 |

5.9 |

|

Max |

12 |

12 |

11 |

11 |

18 |

8 |

7 |

11 |

7 |

7 |

|

Min |

5 |

3 |

7 |

5 |

8 |

1 |

3 |

1 |

3 |

3 |

Примечание: ФЦ – фитоценоз; Min и Max – значения диапазона оптимального воздействия фактора по шкале Д.Н. Цыганова для C. majalis . Экологические шкалы: Tm – температурный режим, Kn – континентальность, Om – омброклиматическая, Cr – криоклиматическая, Hd – увлажнение почв, Tr – трофность, Nt – нитрификация, Rc – кислотность, Lc – освещённость, fH – переменность увлажнения.

Note: FC – phytocenosis; Min and Max are the values of the optimal range of the factor impact according to the scale of D.N. Tsyganov for C. majalis . Ecological scales: Tm – temperature regime, Kn – continentality, Om – ombroclimatic, Cr – cryoclimatic, Hd – soil humidity, Tr – trophicity, Nt – nitrification, Rc – acidity, Lc – illumination, fH – humidification.

Данные агрохимического анализа почвы под исследованными ФЦ конкретизируют эдафическую составляющую совокупности абиотических факторов местообитаний C. majalis (табл. 3). При этом прослеживается очень тесная положительная связь между кислотностью солевого экстракта почвы и урожайностью надземной фитомассы (коэффициент ранговой корреляции Спирмена K S = 0.89, ρ = 0.01).

Концентрация обменного калия в исследованных образцах почвы варьировала от очень низкой (ФЦ4) в песчаной почве под сосновым лесом с участием ели до высокой в почве на подтопляемой прибрежной части о. Олений (ФЦ9). В основных образцах содержание калия среднее или повышенное (ФЦ1, 5, 6, 10). Прослеживается слабая положительная связь между содержанием в почве обменного калия и урожайностью ( K S = 0.39). Так как калий является одним из основных элементов минерального питания, его доступность вносит вклад в почвенное плодородие. Данные табл. 2 указывают на довольно низкий ранг трофности почвы в исследованных фитоценозах относительно всего диапазона шкалы и максимального балла для C. majalis . Таким образом, несмотря на толерантность к обеднённости субстрата элементами минерального питания, C. majalis для развития наибольшей фитомассы требует почв, богатых обменным калием.

Таблица 3. Агрохимические показатели почв под исследованными фитоценозами

Table 3. Agrochemical parameters of soils in the studied phytocenoses

|

ФЦ FC |

pH |

Орг. в-во, % Organic Matter |

Фосфор подвижный, мг/кг Mobile phosphorus, mg/kg |

Калий обменный, мг/кг Exchang. potassium, mg/kg |

Азот (NO 3 - ), мг/кг Nitrate nitrogen, mg/kg |

Азот (NH 4 + ), мг/кг Ammonium nitrogen, mg/kg |

Част. < 0.01 мм, % Gran. < 0.01 mm |

|

1 |

3.6 |

8.89 ± 0.8 |

26.0 ± 4.2 |

123.0 ± 32.5 |

5.6 ± 1.1 |

19.3 ± 1.1 |

21.5 |

|

2 |

3.6 |

6.50 ± 0.6 |

142.4 ± 28.5 |

83.9 ± 12.6 |

10.2 ± 2.0 |

0.5 ± 0.2 |

28.2 |

|

3 |

3.7 |

6.7 ± 0.7 |

110.5 ±22.1 |

77.5 ± 15.5 |

1.4 ± 0.4 |

6.9 ± 1.0 |

7.6 |

|

4 |

3.7 |

4.1 ± 0.6 |

54.5 ± 10.9 |

33.3 ± 6.7 |

2.1 ± 0.6 |

7.5 ± 1.1 |

17.9 |

|

5 |

3.3 |

11.9 ± 1.2 |

14.5 ± 5.1 |

150.0 ± 22.5 |

9.1 ± 2.7 |

6.5 ± 1.0 |

23.5 |

|

6 |

3.4 |

6.3 ± 0.6 |

8.0 ± 1.4 |

133.5 ± 17.6 |

0.5 ± 0.1 |

16.0 ± 5.2 |

24.7 |

|

7 |

4.0 |

13.0 ± 1.3 |

197.0 ± 39.4 |

112.6 ± 16.9 |

4.7 ± 1.4 |

5.8 ± 0.9 |

17.2 |

|

8 |

4.1 |

11.1 ± 1.1 |

103.5 ± 20.7 |

105.0 ± 15.8 |

6.6 ± 2.0 |

6.8 ± 1.0 |

17.0 |

|

9 |

5.1 |

8.0 ± 0.8 |

121.0 ± 24.2 |

269.7 ± 40.5 |

47.1 ± 9.4 |

3.1 ± 0.5 |

19.8 |

|

10 |

7.0 |

8.0 ± 0.8 |

3.5 ± 1.2 |

139.4 ± 20.9 |

47.7 ± 9.5 |

1.2 ± 0.2 |

27.7 |

Примечание: ФЦ – фитоценоз; для рН и гранулометрического состава почвы ошибка среднего арифметического составила 0.1.

Note: FC – phytocenosis; for pH and soil granulometric composition, the error of the arithmetic mean was 0.1.

Из данных табл. 3 видно, что почва под исследованными фитоценозами различается по богатству основными элементами минерального питания. Наименьшее содержание подвижного фосфора отмечено для дерново-карбонатной луговой почвы (ФЦ10), что объясняется связыванием фосфата ионами кальция и переходом в нерастворимые формы при нейтральной реакции почвенного раствора. Несмотря на низкую доступность фосфора, C. majalis здесь развивает наибольшую урожайность надземной фитомассы при наибольшем числе парциальных побегов. Вероятно, доступность фосфора не оказывает существенного влияния на полноценное развитие надземных побегов. Также низкое содержание фосфатов отмечено для дерново-подзолистой почвы под осинником (ФЦ6), где фиксировалась наименьшая урожайность надземной фитомассы (табл. 1). Повышенное содержание доступных растениям фосфатов определено для ФЦ2, 3, 8, 9, высокое их содержание показали образцы почвы из ФЦ7. Корреляционный анализ не выявил достоверной связи между содержанием подвижного фосфора и урожайностью. Не найдено сколько-нибудь заметной связи урожайности с содержанием нитратов и аммония в почве. Наиболее богата нитратами луговая почва из Волосовского р-на и супесь с заливаемой во время весеннего паводка части о. Олений Приозерского района. Высокое содержание нитратов в первом случае типично для луговых фитоценозов, а во втором оно объясняется обогащением почвы органическим веществом речных наносов в сочетании с деятельностью микроорганизмов, в том числе нитрифицирующих бактерий.

Table 4. Potential and realized ecological valences, coefficients of ecological efficiency ( K ec. eff.) and tolerance indices (It) of C. majalis according to the ecological scales of D.N. Tsyganov

|

ФЦ FC |

Параметры экотопа Ecotope parameters |

Экологические шкалы The ecological scales |

|||||||||

|

Tm |

Kn |

Om |

Cr |

Hd |

Tr |

Nt |

Rc |

Lc |

fH |

||

|

1 |

PEV |

0.52 |

0.72 |

0.41 |

0.54 |

0.39 |

0.40 |

0.66 |

0.66 |

0.75 |

0.48 |

|

REV |

0.46 |

0.65 |

0.34 |

0.48 |

0.35 |

0.34 |

0.57 |

0.59 |

0.64 |

0.39 |

|

|

K ec.eff. |

0.89 |

0.90 |

0.84 |

0.88 |

0.89 |

0.87 |

0.86 |

0.89 |

0.85 |

0.81 |

|

|

It |

0.55 |

||||||||||

|

2 |

PEV |

0.53 |

0.76 |

0.45 |

0.62 |

0.41 |

0.41 |

0.65 |

0.76 |

0.78 |

0.52 |

|

REV |

0.47 |

0.69 |

0.38 |

0.55 |

0.37 |

0.36 |

0.56 |

0.69 |

0.67 |

0.43 |

|

|

K ec.eff. |

0.89 |

0.91 |

0.85 |

0.89 |

0.89 |

0.87 |

0.86 |

0.90 |

0.86 |

0.83 |

|

|

It |

0.59 |

||||||||||

|

3 |

PEV |

0.51 |

0.69 |

0.43 |

0.53 |

0.41 |

0.42 |

0.59 |

0.66 |

0.74 |

0.45 |

|

REV |

0.45 |

0.62 |

0.36 |

0.47 |

0.37 |

0.37 |

0.50 |

0.59 |

0.63 |

0.36 |

|

|

K ec.eff. |

0.89 |

0.90 |

0.85 |

0.88 |

0.89 |

0.88 |

0.85 |

0.89 |

0.85 |

0.80 |

|

|

It |

0.54 |

||||||||||

|

4 |

PEV |

0.52 |

0.70 |

0.46 |

0.57 |

0.39 |

0.45 |

0.58 |

0.66 |

0.69 |

0.47 |

|

REV |

0.46 |

0.64 |

0.39 |

0.50 |

0.35 |

0.40 |

0.49 |

0.58 |

0.58 |

0.38 |

|

|

K ec.eff. |

0.89 |

0.91 |

0.86 |

0.88 |

0.89 |

0.89 |

0.88 |

0.84 |

0.88 |

0.81 |

|

|

It |

0.55 |

||||||||||

|

5 |

PEV |

0.53 |

0.71 |

0.46 |

0.58 |

0.37 |

0.43 |

0.65 |

0.69 |

0.75 |

0.49 |

|

REV |

0.48 |

0.64 |

0.39 |

0.52 |

0.33 |

0.38 |

0.56 |

0.62 |

0.64 |

0.40 |

|

|

K ec.eff. |

0.89 |

0.91 |

0.86 |

0.89 |

0.89 |

0.88 |

0.86 |

0.89 |

0.85 |

0.82 |

|

|

It |

0.57 |

||||||||||

|

6 |

PEV |

0.53 |

0.72 |

0.41 |

0.59 |

0.38 |

0.43 |

0.61 |

0.71 |

0.72 |

0.50 |

|

REV |

0.47 |

0.66 |

0.35 |

0.52 |

0.33 |

0.37 |

0.52 |

0.63 |

0.61 |

0.41 |

|

|

K ec.eff. |

0.89 |

0.91 |

0.84 |

0.89 |

0.89 |

0.88 |

0.85 |

0.89 |

0.85 |

0.82 |

|

|

It |

0.56 |

||||||||||

Продолжение таблицы 4

|

ФЦ FC |

Параметры экотопа Ecotope parameters |

Экологические шкалы The ecological scales |

|||||||||

|

Tm |

Kn |

Om |

Cr |

Hd |

Tr |

Nt |

Rc |

Lc |

fH |

||

|

7 |

PEV |

0.56 |

0.76 |

0.49 |

0.61 |

0.38 |

0.43 |

0.64 |

0.65 |

0.76 |

0.45 |

|

REV |

0.50 |

0.69 |

0.42 |

0.54 |

0.34 |

0.38 |

0.55 |

0.57 |

0.65 |

0.36 |

|

|

K ec.eff. |

0.90 |

0.91 |

0.87 |

0.89 |

0.89 |

0.88 |

0.86 |

0.88 |

0.86 |

0.80 |

|

|

It |

0.57 |

||||||||||

|

8 |

PEV |

0.57 |

0.77 |

0.51 |

0.60 |

0.41 |

0.43 |

0.65 |

0.68 |

0.76 |

0.46 |

|

REV |

0.51 |

0.71 |

0.44 |

0.54 |

0.36 |

0.38 |

0.56 |

0.60 |

0.65 |

0.37 |

|

|

K ec.eff. |

0.90 |

0.91 |

0.87 |

0.89 |

0.89 |

0.88 |

0.86 |

0.89 |

0.85 |

0.81 |

|

|

It |

0.58 |

||||||||||

|

9 |

PEV |

0.54 |

0.75 |

0.50 |

0.60 |

0.39 |

0.41 |

0.65 |

0.68 |

0.75 |

0.48 |

|

REV |

0.48 |

0.68 |

0.44 |

0.54 |

0.35 |

0.36 |

0.56 |

0.60 |

0.64 |

0.39 |

|

|

K ec.eff. |

0.89 |

0.91 |

0.87 |

0.89 |

0.89 |

0.87 |

0.86 |

0.88 |

0.85 |

0.81 |

|

|

It |

0.57 |

||||||||||

|

10 |

PEV |

0.72 |

0.68 |

0.43 |

0.54 |

0.41 |

0.47 |

0.61 |

0.72 |

0.56 |

0.49 |

|

REV |

0.64 |

0.61 |

0.37 |

0.47 |

0.37 |

0.42 |

0.52 |

0.64 |

0.45 |

0.40 |

|

|

K ec.eff. |

0.89 |

0.90 |

0.85 |

0.88 |

0.90 |

0.89 |

0.85 |

0.89 |

0.80 |

0.82 |

|

|

It |

0.56 |

||||||||||

Значения PEV указывают на степень приспособленности ЦП C. majalis к изменению конкретного экологического фактора (табл. 4). Стеновалентными считаются виды, занимающие до 30% шкалы, эвривалентными – более 60% шкалы, остальные виды относятся к мезовалентным (МВ), которые подразделяются на гемистено- (ГСВ), мезо- (МВ) и гемиэвривалентные (ГЭВ) группы (Zhukova, 2004b, Getmanets, 2016). Как видно из данных табл. 4, по отношению к режиму увлажнения, трофности и влажности почвы C. majalis можно рассматривать как мезогемиэвривалентный, по отношению к температурному режиму и криоклиматической шкале как гемиэвривалентный, по отношению к остальным абиотическим факторам как эвривалентный вид.

Высокие значения K ec.еff. (0.81 – 0.91) по всем учтённым эдафо-климатическим факторам указывают на приближение реализованной экологической ниши ЦП C. majalis к фундаментальной. Это говорит о благоприятном для данного вида сочетании экологических факторов в его местообитаниях. ЦП C. majalis охватывают довольно широкий диапазон амплитуд 10 абиотических факторов. Значения 0.54 – 0.59 индекса толерантности (It) указывают на мезобионтность C. majalis по отношению к данному сочетанию факторов в исследованных местах его произрастания (Polyanskaya, 2007).

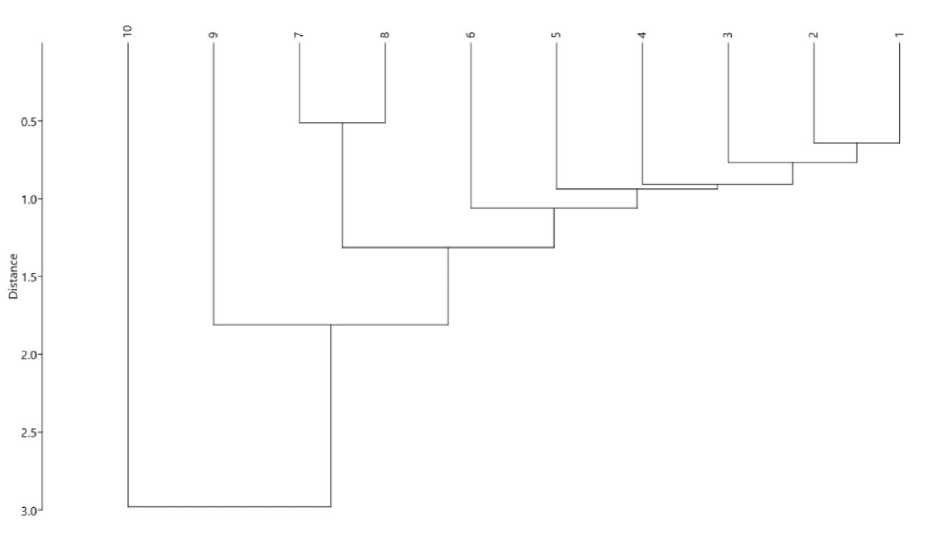

О положении фитоценозов ценопопуляций C. majalis в системе двух главных компонент даёт представление рис. 2. Две первых главных компоненты берут на себя 66,5% дисперсии рангов фитоценозов по экологическим шкалам (49% приходится на 1 компоненту, 17,5% – на вторую). Отдельные переменные представлены в виде векторов на biplot-графике и отражают корреляцию с главными компонентами (осями). Переменные, связанные со свойствами почвы (Rc, Nt, Hd), положительно скоррелированы с главной компонентой 1. Векторы шкал Tr, Kn, Tm и fH положительно скоррелированы с главной компонентой 2. Расстояние между точками характеризует удалённость фитоценозов по экологическим условиям. ФЦ1 и 9 характеризуются повышенной трофностью, ФЦ6 и 7 – повышенной влажностью почвы, ФЦ4 – выраженной континентальностью, ФЦ5 – повышенной кислотностью почвы и содержанием в ней нитратного азота. ФЦ6,7 и 8 имеют высокие положительные нагрузки (1.6…3.0) по 1 главной компоненте. Следовательно, данные фитоценозы приурочены к районам с повышенной кислотностью, повышенным содержанием нитратного азота и почвенной влаги. ФЦ2 характеризуется минимальными значениями трофности, кислотности, обеспеченности нитратным азотом. Положительными нагрузками >1 по 2 главной компоненте отличаются ФЦ1, 9 и 10. Они приурочены к районам с более выраженной континентальностью, усиленным режимом увлажнения и повышенной трофностью почвы. При сравнении фитоиндикационных диапазонов соответствующих шкал с измеренными агрохимическими показателями не всегда отмечается их совпадение.

Рис. 2. Ординация исследованных фитоценозов, включающих C. majalis , в системе главных компонент.

Примечание: Индексы точек соответствуют номерам фитоценозов в табл. 1.

Fig. 2. Ordination of the studied phytocenoses including C. majalis in the principal components system (APC).

Note: The point indices correspond to the phytocenosis numbers in Table 1.

З АКЛЮЧЕНИЕ

Проведённые нами исследования фитоценозов с C. majalis позволили выявить ассоциации с наибольшей урожайностью надземной фитомассы данного лекарственного растения. На территории Ленинградской области это Pinetum herboso-convallariosum (Leonova, 2021) и Festuceto pratensis–Dactyletum glomeratae (Shushpannikova et al., 2014). Для более полного представления об эколого-фитоценотическом пространстве C. majalis был применён комплексный подход, сочетающий фитоиндикацию и агрохимический анализ почв. Он позволил характеризовать C. majalis в условиях Ленинградской области как мезовалентный по многим эдафо-климатическим факторам (по шкалам fH, Tr, Hd – мезогемиэвривалентный, по отношению Tm и Kn – гемиэвривалентный), а по отношению к остальным абиотическим факторам как эвривалентный и в целом мезобионтный вид, на урожайность надземной фитомассы которого существенно влияют кислотность почвенного раствора и трофность почвы.

Работа выполнена в рамках государственного задания (ААА-А19-119031290052-1) Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН. Авторы выражают благодарность старшему научному сотруднику лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН, канд. биол. наук Л.Е. Курбатовой за помощь в определении мохообразных.