Эколого-фитоценотические особенности экотонных зон в ельниках черничных Архангельской области

Автор: Бурова Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования экотонных сообществ в лесо-луговой зоне ельников черничных. Выявлены особенности изменения освещенности, температуры почвы, состава и структуры экотонных комплексов на границе леса и луга.

Экотон, опушечный эффект, экологические факторы, ельники черничные

Короткий адрес: https://sciup.org/14082288

IDR: 14082288 | УДК: 630*182.23

Текст научной статьи Эколого-фитоценотические особенности экотонных зон в ельниках черничных Архангельской области

В настоящее время активно развивается концепция экотонов [1]. Экотон представляет собой переходную зону между двумя соседними экосистемами [2, 3]. Экотонное сообщество будет значительно отличаться по условиям среды и видовому составу от обоих граничащих сообществ.

Зона контакта, или зона «напряжения», двух фитоценозов может иметь значительную линейную протяженность [4]. Сообщества экотона содержат обычно многие виды из контактируемых сообществ и, кроме того, виды, характерные только для экотона. Часто число видов и плотность популяций некоторых из них в экотоне выше, чем в соседних сообществах. Краевые воздействия (эффекты) примыкающих друг к другу сообществ известны под названием краевого (экотонного, опушечного, пограничного) эффекта [4-8]. Специфичными в эколого-ценотическом отношении природными объектами являются лесо-луговые экотонные комплексы.

Цель и задачи исследования. Цель: изучение экологических и фитоценотических особенностей лесо-луговых экотонных комплексов в условиях таежной зоны.

Задачи:

-

1) исследовать особенности изменения освещенности и температуры почвы в экотонной зоне;

-

2) проанализировать состояние живого напочвенного покрова на границе леса и луга;

-

3) выявить видовой состав лесо-луговых экотонных комплексов.

Методы исследования. Для выявления экологических и фитоценотических особенностей в экотонной зоне ельников черничных в условиях северной подзоны тайги Архангельской области перпендикулярно опушке леса закладывались трансекты по направлению от лесного сообщества к луговому, состоящие из 15 учетных площадок 2×2 м, удаленных друг от друга на 3 м. Одна учетная площадка находилась непосредственно на границе лес (опушка), 10 учетных площадок в лесу и 4 учетные площадки на лугу. Для уточнения видового состава и экологических условий было заложено 5 трансект, включающих 75 учетных площадок.

На каждой учетной площадке одновременно выполнялись замеры освещенности у поверхности почвы люксметром в 10-кратной повторности и температуры почвы термометром метеорологическим стеклянным ТМ10 на глубине 5 см.

На каждой учетной площадке глазомерно определялись общее проективное покрытие травянокустарничкового и мохово-лишайникового ярусов, видовой состав живого напочвенного покрова. Для каждого вида отмечали проективное покрытие и обилие по шкале О. Друде.

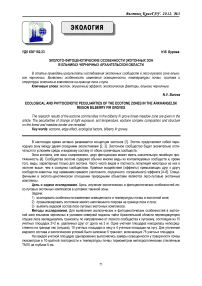

Результаты исследования. Для исследованных экотонных участков на границе ельника черничного и суходольного луга выявлены различия некоторых экологических факторов. В направлении луг – лес четко прослеживается тенденция уменьшения освещенности. Максимальное количество света (9841,3 лк) получает учетная площадка, расположенная на лугу на расстоянии 20 м от стенки леса. В направлении леса освещенность снижается от 9841,3 до 3167,0 лк на границе леса и луга, т.е. в пять раз. Условия освещения в лесу относительно равномерны и не превышают 2000 лк (рис. 1).

20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Луг

Лес

Расстояние от опушки, м

Рис. 1. Освещенность в лесо-луговой экотонной зоне

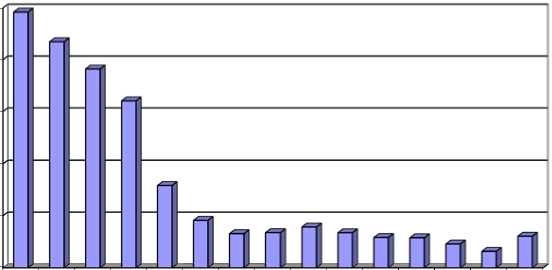

Температура почвы также снижается в направлении от луга (11,2°С) к лесу (10,3°С). На лесных участках температура почвы несколько ниже 10°С (рис. 2). Исключение составляет лишь участок на расстоянии 15 м от стенки леса, на котором отмечается некоторое повышение температуры почвы (10,3°С), что может быть связано с наличием «окна» в пологе древостоя и более сильным прогревом почвы.

Рис. 2. Температура почвы в лесо-луговой экотонной зоне

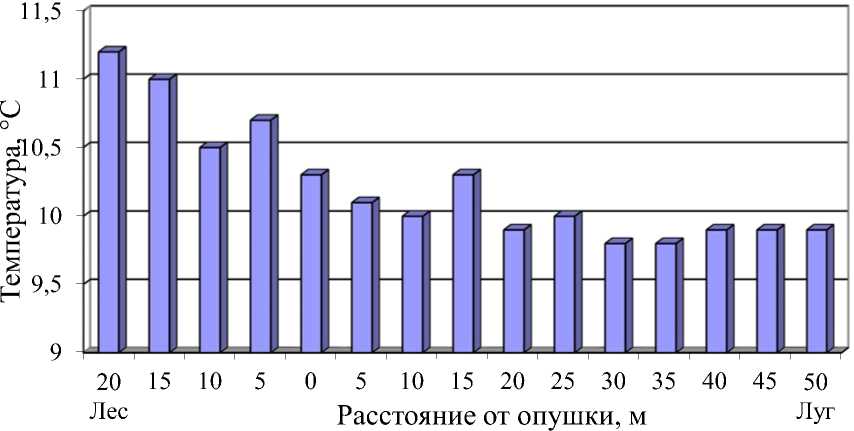

Выявлена зависимость температуры почвы от количества света, поступающего на данную территорию (рис. 3). Данные корреляционного анализа свидетельствуют о наличии тесной положительной связи между освещенностью и температурой почвы в экотонной лесо-луговой зоне. Коэффициент корреляции (r)

составил 0,946, корреляционное отношение (η) – 0,954, так как разность квадратов η и r не превышает 0,1, то связь имеет прямолинейную форму.

В лесу при сходных условиях освещенности температура почвы также близка по своим значениям (9,8–10,3°С). На опушке освещенность увеличивается и вместе с ней повышается и температура почвы. На площадках, заложенных на лугу, освещенность резко возрастает, почвы прогреваются до 10,5–11,2°С. Максимальная температура почвы зафиксирована на расстоянии 20 м от стенки леса (11,2°С).

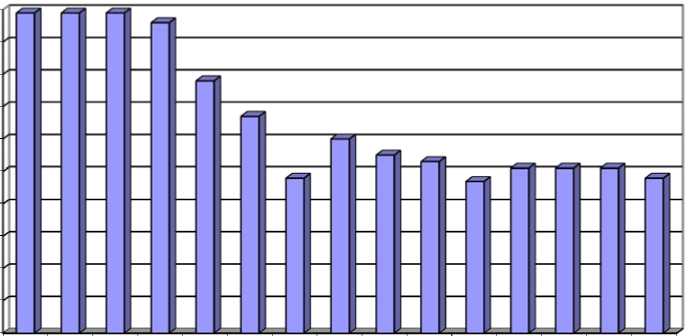

Рис. 3. Зависимость температуры почвы от освещенности в лесо-луговой экотонной зоне

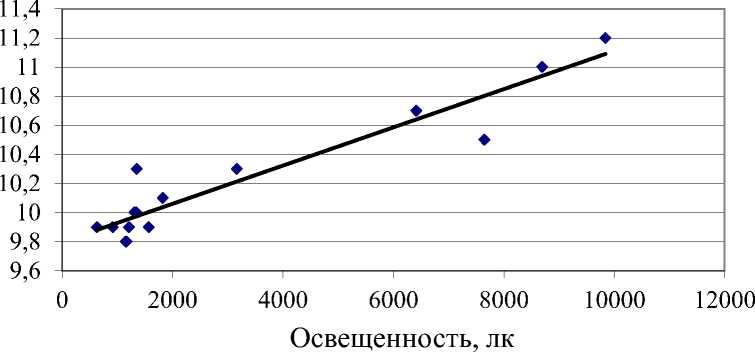

Эти факторы оказывают огромное влияние на структуру фитоценозов и способствуют образованию совершенно разных флористических сообществ на открытой местности и в лесу. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса на лугу составило 96–99%. По мере приближения к стенке леса этот показатель уменьшается, вероятно, в связи с понижением уровня освещенности (рис. 4). При этом в составе напочвенного покрова появляется мохово-лишайниковый ярус. На опушке общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса соответствует 78%. На лесных участках проективное покрытие данного яруса колеблется от 67 до 47%. При этом диапазон колебаний анализируемого показателя в лесу значительно выше (20%), чем на лугу (3%), что может быть связано с большей мозаичностью экологических условий и влиянием эдификатора на лесных участках.

20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Луг Лес

Расстояние от опушки, м

Рис. 4. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса в лесо-луговой экотонной зоне

Травяно-кустарничковый ярус лесо-лугового экотонного комплекса ельников черничных представлен 33 видами. Для опушек характерен краевой, или экотонный эффект, заключающийся в повышении видового разнообразия в зоне перехода одного сообщества в другое. Однако самое высокое видовое богатство отмечено на лугу, а по мере приближении к стенке леса количество видов уменьшается. Следовательно, в опушечных комплексах ельников черничных экотонный эффект выражен слабо, что соответствует данным других исследований [8]. Это может быть обусловлено особенностями эколого-ценотических условий темнохвойных сообществ, в которых хорошо выражена роль эдификатора.

В зависимости от их приуроченности к условиям местообитания в опушечной зон все виды можно разделить на несколько групп:

-

• растения, встречающиеся только на лугу : манжетка ( Alchemilla sp.), тысячелистник обыкновенный ( Achillea millefolium ), вероника дубравная ( Veronica chamaedrys ), вероника лекарственная ( V. officinalis ), горошек мышиный ( Vicia cracca ), горошек заборный ( V. sepium ), колосок душистый обыкновенный ( Anthoxanthum odoratum ), дудник лесной ( Angelica sylvestris ), погремок узколистный ( Rhinanthus angustifolium ), тимофеевка луговая ( Phleum pratense ), клевер луговой ( Trifolium pratense ), василисник простой ( Thalictrum simplex );

-

• растения, встречающиеся только в лесу : золотарник обыкновенный ( Solidago virgaurea ), щитовник игольчатый ( Dryopteris carthusiana ), линнея северная ( Linnaea borealis ), плаун годичный ( Lycopodium annotinum );

-

• растения, встречающиеся только на опушке : вьюнок полевой ( Convolvulus arvensis );

-

• растения, встречающиеся на опушке и в лесу : брусника ( Vaccinium vitis-idaea ), седмичник европейский ( Trientalis europaea ), майник двулистный ( Maianthemum bifolium ), земляника лесная ( Fragaria vesca ), грушанка круглолистная ( Pyrola rotundifolia ), хвощ лесной ( Equisetum sylvaticum ), кислица обыкновенная ( Oxalis acetosella );

-

• растения, встречающиеся на опушке и на лугу: герань лесная ( Geranium sylvaticum ), подмаренник северный ( Galium boreale ), щучка дернистая ( Deschampsia cespitosa ), пырей ползучий ( Elytrigia repens );

-

• растения, встречающиеся и в лесу, и на лугу : бодяк разнолистный ( Cirsium heterophyllum ), хвощ луговой ( Equisetum pratense ), осока ( Carex sp.), таволга вязолистная ( Filipendula ulmaria ), черноголовка обыкновенная ( Prunella vulgaris ).

Для некоторых видов растений отмечено увеличение проективного покрытия на опушке, например, брусника, осока.

Исходя из полученных данных, можно судить о гетерогенности видового состава и наличии краевого эффекта в опушечной зоне ельников черничных. Опушка леса содержит виды растений из обоих контакти-руемых сообществ, а также виды, свойственные только ей.

Выводы

Показатели освещенности и температуры почвы в лесо-луговой экотонной зоне зависят от расстояния от границы лес - луг.

Экотонные комплексы на границе леса и луга являются специфичным типом экосистем со своеобразным составом и структурой, что связано с достаточно резкой сменой экологических факторов на относительно небольшом по протяженности участке растительного покрова.

Лесо-луговой экотонный комплекс характеризуется неоднородной структурой и выраженным разделением его эколого-ценотического пространства на отдельные составляющие - лесную, опушечную и луговую компоненты.

Структурная и флористическая гетерогенность лесо-луговых экотонных комплексов обусловлена разнообразием местообитаний, связанных с выраженной сменой действия экологических факторов на сравнительно небольшом по протяженности участке.