Эколого-фитоценотический анализ и сообщества мелких млекопитающих в условиях ООПТ «Дубрава ботанического сада университета»

Автор: Борякова Е.Е., Умнова А.И.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 5 (88), 2023 года.

Бесплатный доступ

Для оценивания степени рекреационной нагрузки на растительный покров с последующим изучением пространственной структуры сообществ мелких млекопитающих разработана балльная шкала на основе использования эколого-ценотических групп. Подтверждено, что умеренный антропогенный пресс поддерживает разнообразие сообществ микромаммалий вследствие увеличения мозаичности растительного покрова.

Эколого-фитоценотический анализ, сообщества мелких млекопитающих, антропогенный пресс, мозаичность растительного покрова, р. apodemus

Короткий адрес: https://sciup.org/148327452

IDR: 148327452 | УДК: 574.3

Текст статьи Эколого-фитоценотический анализ и сообщества мелких млекопитающих в условиях ООПТ «Дубрава ботанического сада университета»

Неоднородность растительного покрова оказывает значительное влияние на распределение в пространстве мелких млекопитающих, состояния растительных сообществ и сообществ микромаммалий связаны между собой причинно-следственными связями. Рассмотрев трансформацию фитоценозов и зооценозов городской черты, можно оценить, в какой мере изменения растительных сообществ под влиянием урбанизации сказываются на обитающих в нижних ярусах мелких млекопитающих. Разнообразие городских местообитаний и их мозаичное распределение накладывается на более или менее выраженное функциональное зонирование городской среды [4, 10].

Изучение биоценозов в условиях мегаполисов удобно совмещать с мониторингом расположенных на их территории ООПТ. К такого рода исследованиям относятся осуществляемые в условиях г. Нижнего Новгорода в пределах памятника природы «Дубрава Ботанического сада Университета» (Приокский район).

Следует отметить, что идея влияния гетерогенности растительности на сообщества мелких млекопитающих «лежит на поверхности». Подобного рода исследования проводятся, но достаточно спорадически, и имеют - как правило - прикладное значение. Так, целый цикл работ посвящен распределению в растительных ассоциациях грызунов – носителей хантавируса. Однако детали воздействия мозаичности растительного покрова (в первую очередь - травяно-кустарничкового яруса) на хорологическую структуру сообществ мелких млекопитающих до сих пор во многом не уточнены.

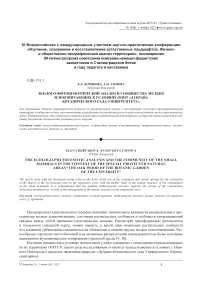

Наши ранние исследования на территории Пустынского заказника Арзамасского района Нижегородской области показали, что биотопическая приуроченность микромаммалий в условиях смешанного леса хорошо согласуется с гетерогенностью растительного покрова. В целом грызуны, исходя из наших данных, предпочитали затененные (3.50), достаточно влажные (5.50) биотопы с реакцией почвы ближе к нейтральной (6.40) (приведена балльная оценка экологических факторов по шкалам Элленберга). Коэффициент корреляции по Спирмену, оценивающий тесноту возможной связи между проективным покрытием травяно-кустарничкового яруса и численностью мелких млекопитающих, равен 0.77 [2]. Совместив схему ординации биотопов по степени возрастания значения факторов (величины которых отмечены на верхней оси) с диаграммами распределения мелких млекопитающих, получили следующую картину (см. рис. 1). В целом наши результаты согласуются с мнением М.Н. Леонтьевой и А.Н. Леонтьевой: род Мыши лесные Apodemus Kaup, 1829 образует экологический ряд по приспособленности к определенной влажности почвы. Наиболее влаголюбивы из них полевая и лесная мыши, лесная мышь может замещать полевую мышь в древесных насаждениях по берегам мелких речек, у которых не развиты поймы, а в связи с этим и заболоченные участки [6].

Рис. 1. Распределение мелких млекопитающих по биотопам в зависимости от степени увлажнения

В то же время, расчет корреляционных связей между отдельными видами микромаммалий и растений не всегда оправдан, либо является показательным. Это хорошо согласуется с утверждением Д.Н. Кашкарова относительно того, что необходимо рассматривать облик сообщества в целом, не разделяя на отдельные составляющие, даже на уровне понятий «фитоценоз» и «зооценоз» [5].

Материалы и методы исследования

Материал для применения эколого-фитоценотического анализа с последующим сопоставлением полученных результатов с характером распределения мелких млекопитающих был собран на территории ООПТ «Дубрава Ботанического сада Университета» в течение двух полевых сезонов (2021 и 2022 гг.). Выбор пробных площадей обусловлен степенью рекреационной нагрузки и характером растительного покрова. Ботанический сад ННГУ – ландшафтный памятник природы, расположенный в юго-восточной части г. Нижнего Новгорода, представлен массивом широколиственного леса на склонах левого берега р. Рахмы. Преимущественно распространены два типа дубрав: дубрава орешниково-снытиевая и дубрава волосисто-осоковая, и переходные между ними сообщества [7]. В травянокустарничковом ярусе представлены типичные виды неморального комплекса.

В процессе работы закладывали пробные площади 20x20 м и осуществляли стандартное геоботаническое описание по методике В.Н. Сукачева. Для определения обилия встреченных видов использовали шкалу Браун-Бланке. Отлов мелких млекопитающих производили с использованием стандартной методики. Отработано 3100 ловушко-суток, поймано 352 зверька. Обработку полученного массива данных осуществляли с применением пакета “Statistica 6.0” и оригинального программного обеспечения “EcoDat” [1].

Результаты и их обсуждение

Было заложено 12 пробных площадей в следующих растительных ассоциациях:

– Липняк снытевый;

– Клено-Липняк волосистоосоково-снытевый;

– Клено-Липо-Дубняк волосистоосоково-пролесниковый;

– Липо-Кленовник снытевый;

– Вязо-Липняк медуницево-пролесниковый;

– Дубо-Клено-Липняк пролесниково-снытевый;

– Клено-Липняк с вязом копытнево-медуницевый;

– Клено-Дубо-Липняк снытевый;

– Дубо-липняк пролесниково-медуницевый;

– Липняк щитовниково-пролесниковый;

– Липняк папоротниково-снытевый (кочедыжниковый);

– Липняк копытнево-пролесниковый.

Анализ эколого-ценотических групп (ЭЦГ) для выявления степени антропогенной нагрузки на растительный покров обследованных пробных площадей был применен нами впервые в полном объеме. Использованы следующие косвенные показатели рекреационного пресса [3, 8]:

-

1. Наличие растений-рудералов, сорных, опушечных.

-

2. Наличие растений семейства розоцветных и бобовых.

-

3. Наличие ксерофильных и светолюбивых видов.

-

4. Тип стратегии по Л.Г. Раменскому (наличие патиентов).

-

5. Наличие тропиночной сети.

-

6. Мозаичность.

На основе совокупности критериев была составлена таблица для удобной фиксации признаков антропогенной нагрузки, которые суммарно были обнаружены на всех пробных площадях (табл.).

Таблица

Балльная оценка рекреационного пресса на исследованных пробных площадях

|

№ ПП |

Признаки антропогенной нагрузки |

||||

|

Растения- рудералы |

Розоцветные или Бобовые |

Светолюбивые |

Патиенты |

Итог |

|

|

I |

8 |

1 |

4 |

8 |

21 |

|

II |

14 |

2 |

6 |

14 |

36 |

|

III |

9 |

2 |

2 |

9 |

22 |

|

IV |

7 |

– |

2 |

7 |

16 |

|

V |

6 |

– |

1 |

7 |

14 |

|

VI |

10 |

2 |

2 |

13 |

27 |

|

VII |

11 |

2 |

3 |

12 |

28 |

|

VIII |

11 |

2 |

3 |

10 |

26 |

|

IX |

8 |

– |

2 |

7 |

17 |

|

X |

5 |

– |

1 |

9 |

15 |

|

XI |

7 |

1 |

2 |

8 |

18 |

|

XII |

8 |

2 |

2 |

9 |

21 |

В целом, применение ЭЦГ [9] является базовым для геоботаники, но в зоологии такой подход используется достаточно редко. Также рабочей гипотезой было потенциальное использование полевой мыши в качестве показателя антропогенной нагрузки на сообщества, поскольку - по мнению ряда авторов – этот вид часто встречается в агроценозах и сопряжен с рекреационным прессом.

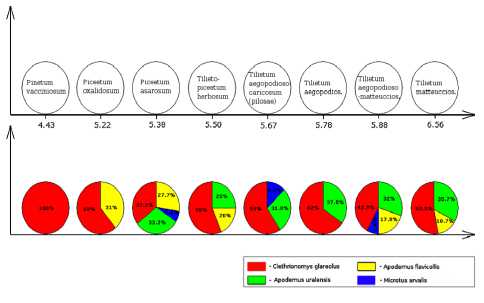

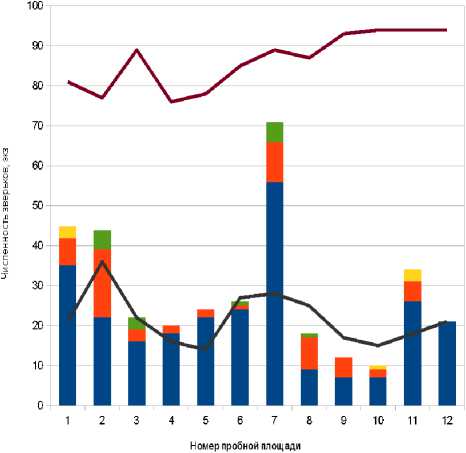

Сообщества мелких млекопитающих на исследованных пробных площадях представлены следующими видами: рыжая полевка Myodes glareolus Shreb., малая лесная мышь Apodemus uralensis Pall., желтогорлая мышь Apodemus flavicollis Melch., полевая мышь Apodemus agrarius Pall., бурозубка обыкновенная Sorex araneus L. Облик сообщества в целом достаточно типичен для подобного рода лесных массивов. Разнообразие растительного покрова исследованных ассоциаций оценивали с применением индексов видового богатства Менхиника, доминирования Бергера-Паркера и выравненнос-ти Пиелу (является производным от индекса Шеннона-Уивер). Кроме того, мы использовали для анализа показатель проективного покрытия для каждой пробной площади.

Полученные результаты отражены на рис. 2 и 3 на с. 8. В целом мы можем сделать вывод, что умеренная антропогенная нагрузка сказывается положительно на сообществах мелких млекопитающих - при условии сохранения определенного диапазона проективного покрытия растительности (нижняя граница не менее 40%). Достаточно богатые и разнообразные фитоценозы, вероятно, создают определенные сложности при распределении зверьков в пространстве.

Внимание привлекает ПП 8 (Клено-Дубо-Липняк снытевый). При умеренном обилии микромам-малий здесь мы видим практически полидоминантное сообщество. Индекс Бергера-Паркера для зоо-ценотической составляющей – 0.3 (рыжая полевка) и 0.2 (малая лесная мышь) соответственно, тогда как оцененная нами рекреационная нагрузка составляет около 30 баллов. Это свидетельствует в пользу того, что умеренный антропогенный пресс (не превышающий 2 стадию дегрессии растительного покрова) благоприятствует мелким млекопитающим, увеличивая гетерогенность среды.

■ Apodemus agrarius

■ Apodemus flavicollis

■ Apodemus uralensis

^™ Myodes glareolus

^— Индекс Пиелу(приведенный)

— Баллы антропогенной нагрузки

Рис. 2. Распределение мелких млекопитающих, индекс Пиелу для растительного покрова и показатели рекреационной нагрузки на исследованных пробных площадях

Прим.: здесь и далее 1 – Липняк снытевый; 2 – Клено-Липняк волосистоосоково-снытевый; 3 – Клено-Липо-Дубняк волосистоосоково-пролесниковый; 4 - Липо-Кленовник снытевый; 5 - Вязо-Липняк медуницево-пролес-никовый; 6 – Дубо-Клено-Липняк пролесниково-снытевый; 7 – Клено-Липняк с вязом копытнево-медуницевый; 8 - Клено-Дубо-Липняк снытевый; 9 - Дубо-липняк пролесниково-медуницевый; 10 - Липняк щитовниково-про-лесниковый; 11 – Липняк папоротниково-снытевый (кочедыжниковый); 12 – Липняк копытнево-пролесниковый.

Рис. 3. Распределение мелких млекопитающих и показатели проективного покрытия и рекреационной нагрузки для растительного покрова на исследованных пробных площадях

Анализ методом главных компонент (PCA) показал, что с видами мелких млекопитающих сопряжены некоторые виды растительного покрова. Так, в одну группу с Apodemus uralensis и Apodemus agrarius объединились по первому фактору (вклад в общую дисперсию 35%): Кочедыжник женский Athyrium filix-femina (4, 7, 0, 6), нитрофил, гидроморф; Купена многоцветковая Polygonatum multiflorum (2, 5, 6, 4), неморал, гидроморф; Хвощ луговой Equisetum pratense (5, 6, 7, 2), неморал, влажные места; Фиалка удивительная Viola mirabilis (4, 4, 8, 0), неморал, гидроморф, мезоморф; Гравилат городской Geum urbanum (4, 5, 0, 7), неморал, гидроморф, мезоморф; Бор раскидистый Milium effusum (4, 5, 5, 5), неморал, мезоморф; Чина весенняя Lathyrus vernus (4, 4, 7, 0), неморал, гидроморф, мезоморф; Воронец колосистый Actaea spicata (2, 5, 6, 7), неморал, гидроморф. В скобках для растений приведены значения освещенности, влажности, реакции и богатства почвы по Элленбер-гу. По-видимому, это фактор, характеризующий влажность местообитаний, и именно здесь и встречаются 2 вида р. Apodemus . Второй фактор (вклад в общую дисперсию 24%) связан в видами Фиалка удивительная Viola mirabilis и Чистец лесной Stachys sylvatica – евразийскими третичными реликтами широколиственных лесов, что может служить косвенным подтверждением стенотопности р. Apodemus .

Что же касается вида Apodemus agrarius , то – с высокой долей вероятности – можно утверждать, что он не может быть использован как маркер антропогенного пресса (как минимум – в условиях ООПТ «Дубрава Ботанического сада Университета»), поскольку встречается достаточно редко, случаи попадания зверьков в ловушки единичны.

Список литературы Эколого-фитоценотический анализ и сообщества мелких млекопитающих в условиях ООПТ «Дубрава ботанического сада университета»

- Боряков И.В., Воротников В.П., Борякова Е.Е. Использование информационных технологий для ординации фитоценариев и обработки геоботанических данных // Ботанический журнал. 2005. Т. 90. № 1. С. 95-104. EDN: HRVGIZ

- Борякова Е.Е., Мельник С.А., Сизова О.Н. Растительный покров и распределение мелких млекопитающих в условиях Нижегородского Предволжья // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 2(2). С. 376-382.

- Воротников В.П., Чкалов А.В., Широков А.И. Учебно-методическое пособие: Растительность окрестностей пустынской биостанции. Нижний Новгород: ННГУ, 2011.

- Гарицкая М.Ю., Байтелова А.И., Чекмарева О.В. Экологические особенности городской среды. Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. ун-та, 2012. EDN: QJKSND

- Кашкаров Д.Н. Основы экологии животных. М.-Л.: Медгиз. Ленингр. отд-ние, 1938.

- Леонтьева М.Н., Леонтьева А.Н. Экология млекопитающих: значение грунтовых вод и водного режима почвенно-грунтовой толщи: моногр. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского гос. ун-та, 2012.

- Лукина Е.В., Баканина Ф.М. Памятники природы города Нижнего Новгорода. Н. Новгород; Чебоксары: Чувашия, 1997.

- Полякова Н.В. Антропогенная нагрузка на фитоценозы в агроэкосистемах пригородной зоны: автореф. дисс..... канд. сельскохозяйс. Воронеж, 2004. EDN: NHNBCD

- Смирнова В.Э., Ханина Л.Г., Бобровский М.В. Обоснование системы эколого-ценотических групп видов растений лесной зоны Европейской России на основе экологических шкал, геоботанических описаний и статистического анализа // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2006. Т. 111. № 2. С. 36-47. EDN: HTEMJX

- Черноусова Н.Ф. Особенности динамики сообществ мышевидных грызунов под влиянием урбанизации. I. Динамика видового состава и численности грызунов // Экология. 2001. № 2. С. 137-141. EDN: XCALXP