Эколого-фитоценотический анализ травянистого яруса городских рекреационных лесов (на примере Калуги и Обнинска)

Автор: Евсеева А. А.

Журнал: Вестник Нижневартовского государственного университета @vestnik-nvsu

Рубрика: Экология растений

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящего исследования является изучения разнообразия эколого-ценотической структуры травянистого яруса остаточных городских лесов на примере городов Калуги и Обнинска, в которых реализуются отличающиеся подходы к сохранению остаточных лесных сообществ на территории города. Обнинск практикует сохранение вошедших в городскую черту лесных зон в качестве рекреационных объектов, в Калуге же подобные лесные сообщества находятся в состоянии прерванной сукцессии и испытывали на себе лесотехнические мероприятия. Задачами исследования являются изучение эколого-ценотических и эколого-биологических спектров травянистого яруса лесных экосистем, а также выявление адвентивных и охраняемых видов растений. Исследование проходило в 2014-2015 гг. В изучаемых лесных сообществах было выбрано по 30 площадок, на которых велись геоботанические описания методом Браун-Бланке в разные периоды сезона вегетации (в июне и августе) для полного охвата флористического разнообразия. Всего за период наблюдений было сделано 240 флористических описаний...

Эколого-фитоценотический анализ, травянистый ярус, живой напочвенный покров, устойчивость экосистем, урбофитоценозы, лесные экосистемы

Короткий адрес: https://sciup.org/14117225

IDR: 14117225 | УДК: 574.474 | DOI: 10.36906/2311-4444/20-2/09

Текст научной статьи Эколого-фитоценотический анализ травянистого яруса городских рекреационных лесов (на примере Калуги и Обнинска)

Травянистый ярус является важной функциональной единицей лесной экосистемы. Он играет большую роль в формировании и возобновлении лесной экосистемы, обеспечивает стабильность и устойчивость лесной экосистемы. Нижние растительные ярусы естественных климаксовых лесов находятся в условиях равновесного состояния, при этом за счет устойчивых внутриценоти-ческих связей поддерживается стабильность видового состава и обеспечивается постоянное структурное разнообразие компонентов экосистемы [19]. Живой напочвенный покров – один из наиболее пластичных компонентов лесных экосистем, и вместе с тем он остается наименее устойчивым компонентом растительного сообщества под воздействием рекреации. Живой напочвенный покров, обусловленный средообразующим эдификатором, обеспечивает стабильность малого круговорота веществ и таким образом участвует в поддержании устойчивости экосистемы [2]. Именно виды живого напочвенного покрова в первую очередь реагируют на внешние воздействия и теряют свою целостность как лесного яруса. В свою очередь измененный травянистый ярус не может выполнять свои функции в полной мере и являться средой формирования будущего подроста, что угрожает дальнейшему разрушению экосистемы.

Cохранение живого напочвенного покрова в остаточных рекреационных городских лесах, несущих высокую рекреационную нагрузку, остается малоизученным. Однако это направление исследований является важным, поскольку антропогенная нагрузка оказывает на эколого-ценотический спектр травянистых растений лесного сообщества существенное влияние [7; 12], что связано с изменениями, происходящими в городских рекреационных лесах под воздействием рекреации. Это уплотнение почвы вследствие вытаптывания, изменение ее гидрологического режима [16]. Рекреационные нагрузки влияют в первую очередь на нижний ярус фитоценоза, поэтому индикатором степени рекреационной дигрессии может служить изменение состава и состояния живого напочвенного покрова [10; 13].

Материалы и методы исследования

Поскольку биологическое разнообразие видов как предмет охраны – одна из важнейших задач экологии в последние десятилетия [3], становится актуальным изучение не только биоразнообразия как многообразия видов растений той или иной экосистемы, но и многообразия образуемых этими видами эколого-ценотических групп. В данном исследовании сделан акцент на изучении разнообразия эколого-ценотических и эколого-биологических спектров травянистого яруса остаточных городских лесов на примере городов Калуги и Обнинска, в которых реализуются отличающиеся подходы к сохранению остаточных лесных сообществ на территории города. Обнинск практикует сохранение вошедших в городскую черту лесных зон в качестве рекреационных объектов, в Калуге подобные лесные сообщества находятся в состоянии прерванной сукцессии. Среди выбранных для исследования лесных массивов Калуги – памятник природы федерального значения – Калужский городской бор. Это крупный фитоценоз, являющийся уникальным участком южного варианта соснового леса, его остаточный лесной массив – «Комсомольская роща», имеющий статус памятника природы регионального значения; лесная часть памятника природы регионального значения «Парк усадьбы Яновских» с хвойно-широколиственными насаждениями; окраинный лесной массив около микрорайона «Ольговка», не имеющий охранного статуса [11].

Эколого-фитоценотический анализ видового состава травянисто-кустарничкового яруса был проведен в характерных для региона ассоциациях сосново-еловых лесов [15]. Исследование проходило в 2014–2015 гг. Все выбранные для исследований сообщества в Обнинске – остатки есте- ственных лесных массивов. Выбранный для исследований в Обнинске естественный остаточный фитоценоз дача «Бугры», или «Кончаловский лес», имеет статус памятника природы регионального значения. Окраинный крупный массив «Белкинский лес» и находящийся в центральной части города «Гурьяновский лес» не имеют природоохранного статуса, в них представлены разнообразные хвойно-широколиственные ассоциации [11].

В изучаемых лесных сообществах было выбрано по 30 площадок, на которых велись геоботанические описания методом Браун-Бланке [22] в разные периоды сезона вегетации (в июне и августе) для полного охвата флористического разнообразия. Количество площадок в исследуемых объектах закладывалось пропорционально их площади. Так, в самом крупном объекте г. Калуги – Калужском городском бору – было заложено 19 пробных площадок, в Комсомольской роще – 4 площадки, в лесном массиве, окружающем мкрн. Ольговка – 5 площадок, в парке усадьбы Яновских – 2 площадки. В Обнинске в наибольшем по площади Белкинском лесу было выбрано 18 площадок, в Гурьяновском лесу – 7 площадок, в Кончаловском лесу – 5 площадок. Всего за период наблюдений было сделано 240 флористических описаний. Сбор и обработка гербарных образцов производились по общепризнанным методикам на кафедре ботаники, микробиологии и экологии Калужского государственного университета. Видовая принадлежность растений определялась по «Флоре средней полосы Европейской части России» [8], для определения видов пикульников использовалась работа Е.В. Масловой [9]. Эколого-ценотическая приуроченность видов определялась по «Калужской флоре» [15] и определителю Н.Н. Цвелева [20] Эколого-биологический анализ проводился по классификации жизненных форм Серебрякова [17] Наличие адвентивных видов для региона и степень их натурализации устанавливались по работам А.В. Крылова [5; 6]. Гербаризированные материалы хранятся в научном гербарии Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского (KLH).

Результаты и их обсуждение

В Калуге представители травянистого яруса лесных сообществ относятся к следующим группам: болотно-лесо-луговые, болотно-луговые, болотно-лесные, болотно-опушечно-лесные, болотно-опушечно-луговые, интородуценты, лесные, опушечно-болотно-луговые, опушечно-лесные, опушечно-луговые, опушечно-лугово-степные, опушечно-прибрежно-луговые, опушечностепные, опушечные, прибрежно-луговые, сорно-лесные, сорно-луговые, сорно-опушечно-лесные, сорно-опушечно-луговые, сорно-прибрежно-луговые, сорно-прибрежно-опушечные, сорно-прибрежные, сорные. В Обнинске травянистый ярус городских лесов объединяет следующие группы: болотно-лесные, болотно-лесо-луговые, болотно-луговые, болотно-опушечно-лесные, лесные, луговые, опушечно-лесные, опушечно-луговые, опушечно-прибрежно-луговые, опушечные, прибрежно-луговые, прибрежно-сорные, сорно-лесные, сорно-луговые, сорно-опушечно-лесные, сорно-опушечно-луговые, сорно-прибрежно-луговые, сорно-прибрежно-опушечные, сорно-прибрежные, сорные. Для удобства сравнительного анализа спектров и их соотношений эколого-ценоти-ческие группы растений были укрупнены до групп лесных, луговых, опушечных, сорных и интро-дуцентов. Поскольку анализируемые растения обнаружены в лесных биотопах, при укрупнении эколого-ценотических групп растений в группу лесных видов были объединены все типы, которые имеют в составе названия указание на лесной биотоп произрастания.

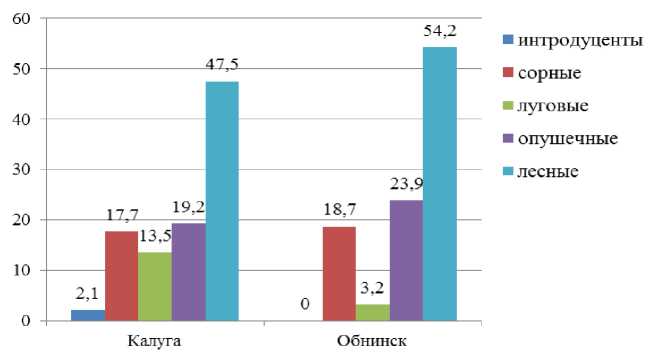

На рисунке 1 представлены соотношения эколого-ценотических спектров травянистых ярусов лесов Калуги и Обнинска. Доля группы лесных местообитаний значительно выше в Обнинске, где лесные виды составляют более половины всех видов травяного яруса (54,2%). В Калужских лесах доля видов лесных местообитаний ниже и составляет 47,5%. Опушечные виды, как правило, приурочены к лесным и смежным с ними экотопам. Их присутствие в лесных экосистемах не следует считать прямым признаком нарушенности. Это виды естественных местообитаний, сопряженных с лесными сообществами. В Обнинске доля опушечных видов также выше, чем в Калуге.

Рис. 1. Эколого-ценотические спектры травянистого яруса фитоценозов Калуги и Обнинска

Наличие значительного количества луговых видов свидетельствует об изменениях в экосистеме, произошедших под воздействием человека [14; 18]. В урбофитоценологии существует понятие феномена «олуговения лесов», который выражается в присутствии в городских лесах большого количества термофильных видов и видов более засушливых местообитаний, географически имеющих более южный, по сравнению с местоположением города, ареал. Это явление сопровождается снижением устойчивости лесного сообщества [21].

Доля сорных растений в исследуемых городах составляет примерно одинаковую величину, возможно, это связано с одинаковым уровнем рекреационной нагрузки на исследуемые лесные экосистемы. Как видно из рисунка, внедрение интродуцентов отмечается только в Калужских ле- сах.

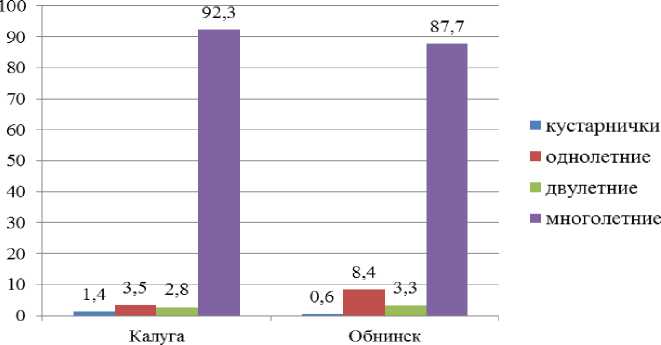

При сравнении спектров жизненных форм травянистого яруса городских лесов было выявлено, что в обоих городах доминируют многолетние травы (рис. 2).

Рис. 2. Эколого-биологические спектры травянистого яруса фитоценозов Калуги и Обнинска

Однолетние и двулетние растения являются менее устойчивыми к разного рода механическим воздействиям, в частности, к вытаптыванию. Однолетников и двулетников больше в Обнинских лесах, предположительно потому, что экосистемы данных лесных сообществ более устойчивые и их способность противостоять внешним воздействиям выше, при одинаковой рекреационной нагрузке, по сравнению с экосистемами лесов Калуги. Эколого-ценотический анализ показал различия в экосистемах исследуемых городов, обусловленные разницей в их способности противостоять изменениям. Городские леса Калуги более подвержены негативным процессам, протекающим в условиях рекреационного лесопользования.

Далее был проведен анализ видов, различных в изучаемых городах. Для этого из перечней встреченных видов были исключены общие виды для исследуемых городов, а оставшиеся подверглись эколого-ценотическому и эколого-биологическому анализу.

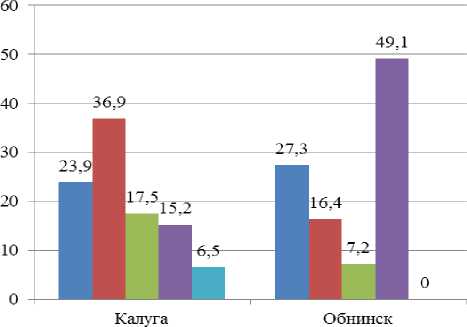

При сравнении эколого-ценотических спектров различающихся видов было обнаружено, что разница в доле лесных видов более выраженная (рис. 3). Среди растений, отмеченных в Обнинске, доля лесных составляет 49,1%, а в Калуге всего 15,2%. Это говорит о том, что при исключении общих лесных видов из списков, характеризующих флору сообществ обоих городов как лесную, среди оставшихся различных видов пропорция в Калуге сместилась и здесь отмечается большое число видов прочих местообитаний. В Обнинске в пропорции фитоценотических групп растений лесные виды сохранили доминирование в спектре. Доля опушечных видов в Калуге возросла. В Обнинске сохранилось меньшее долевое значение луговых видов. Доли остальных фитоценотиче- ских групп существенно не изменились.

■ сорные

■ опушечные

■ луговые

■ лесные

■ интродуценты

Рис. 3. Сравнение эколого-ценотических спектров травянистых растений, различных для лесов Калуги и Обнинска

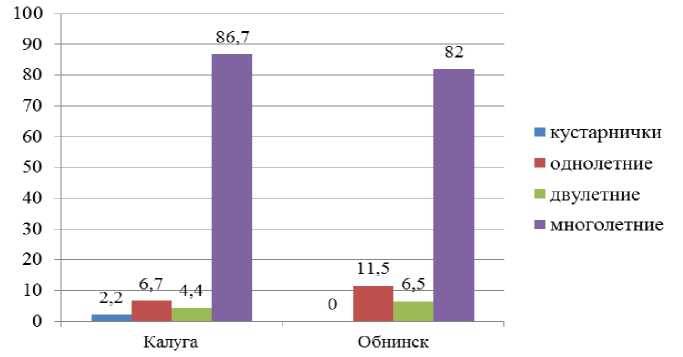

При исключении из списков видов лесных экосистем Калуги и Обнинска общих видов пропорции эколого-биологической структуры флоры существенно не изменились. Однако в Обнинске немного возросла роль двулетних, а также среди встреченных видов, характерных только для Обнинска, отсутствуют представители кустарничков, ушедшие в общий с Калужскими лесами список видов (рис. 4).

Рис. 4. Сравнение эколого-биологических спектров травянистых растений, различных для лесов Калуги и Обнинска

Присутствие и натурализация заносных видов может выступать критерием устойчивости экосистем. Внедрившиеся растения разрушают сложившиеся внутриценотические связи в растительном сообществе и заменяют его на чужеродные группировки [1]. В травянистом ярусе лесов г. Калуги выявлено 4 адвентивных вида, все растения натурализовались, степень натурализации N8–N9 (табл.).

Таблица

Адвентивные виды Калуги (+) и Обнинска (×) и степень их натурализации

|

Наименование видов |

Степень натурализации видов |

Путь заноса |

|||||||

|

N0-N2 |

N 3 |

N 4 |

N5 |

N6 |

N7 \ |

N8 |

N 9 |

||

|

Натурализовавшиеся растения |

|||||||||

|

Myosotis sylvatica |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

*C |

|

Impatiens glandulifera |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

C |

|

I. parviflora |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ × |

– |

**A |

|

Viola odorata |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

C |

|

Solidago gigantea |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

× |

С |

Примечание : * – преднамеренно занесенные, C; ** – непреднамеренно занесенные, A.

В Обнинских лесах обнаружено 2 адвентивных вида, также натурализовавшихся в местной флоре, степень их натурализации также N8–N9 [5]. Высокая степень натурализации обнаруженных в Калуге и Обнинске видов говорит об ослабленных городскими условиями внутриценотических связей данных экосистем. Вместе с тем в Калуге выявлено большее количество заносных видов.

В Обнинске было обнаружено 4 краснокнижных вида (2% от всех краснокнижных видов региона) [4]: Daphne mezereum L. (сем. Thymelaeaceae) , Lunaria rediviva L. (сем. Crucíferae) , Sanicula europaea L. (сем. Apiaceae) и Lathyrus niger (L.) Bernh. (сем. Fabaceae ). В Калужских городских лесах найдено 3 находящихся под охраной вида (1,5% от всех краснокнижных видов региона): Viola odorata L. (сем. Violaceae ), Sanicula europaea L. (сем. Apiaceae) и Scabiosa ochroleuca L. (сем. Dipsacoideae ), причем последний вид относится к луговым местообитаниям.

Выводы

Таким образом, травянистый ярус лесных рекреационных зон Калуги оказался более подверженным негативным изменениям, происходящим под воздействием антропогенной нагрузки, по сравнению с лесными рекреационными зонами Обнинска. Эколого-ценотическая структура растительных сообществ Калуги характеризуется значительной антропогенной трансформацией, при которой в растительные ассоциации активно внедряются луговые и синантропные виды, которые натурализуются и вытесняют из ценозов классические лесные виды. Это выражается в долевом соотношении эколого-ценотических и эколого-биологических групп, наличии большего количества заносных видов в изучаемых сообществах Калуги, что свидетельствует о большей устойчивости к рекреационной и прочей антропогенной нагрузке городских лесных экосистем Обнинска. Обнаруженная разница в устойчивости травянистого яруса предположительно объясняется стратегией сохранения лесов, вошедших в городскую черту Обнинска в состоянии естественной сукцессии.

Список литературы Эколого-фитоценотический анализ травянистого яруса городских рекреационных лесов (на примере Калуги и Обнинска)

- Акатов В. В., Акатова Т. В., Загурная Ю. С., Шадже А. Е. Инвазибельность растительных сообществ: прогноз на основе анализа ценотических параметров // Новые технологии. 2009. № 3. С. 112-119.

- Беляева Н. В., Пакконен Н. А. Структура живого напочвенного покрова после добровольно-выборочных и равномерно-постепенных рубок // Актуальные проблемы лесного комплекса. 2010. № 26. С. 3-10.

- Коваленко И. Н. Эколого-ценотические стратегии и их разнообразие на примере травянисто-кустарничкового яруса лесных экосистем // Наука и Мир. 2015. Т. 3. № 5. С. 74-76.

- Красная книга Калужской области. Калуга: Золотая Аллея, 2006. 608 с.

- Крылов А. В., Решетникова Н. М. Адвентивный компонент флоры Калужской области: натурализация видов // Ботанический журнал. 2009. Т. 94. № 8. С. 1126-1148.

- Крылов А.В., Решетникова Н.М. Адвентивный компонент флоры Калужской области: динамика распространения видов // Ботанический журнал. 2010. Т. 95. № 3. С. 350-367.

- Кузнецова А.А. Эколого-ценотические спектры травянистого яруса сосновых лесов: влияние рекреационной нагрузки // Актуальные проблемы экологии и природопользования: сб. науч. тр. Международной научно-практической конференции: в 2 ч. М. 2015. С. 35-38.

- Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 10-е изд. М., 2006. 600 с.

- Маслова Е. В. Дифференциация двух видов пикульника (Galeopsis bifida Boenn. и G. tetrahit L.) по морфологическим признакам и ДНК-маркерам // Генетика. 2008. Т. 44. № 3. С. 366-373.

- Никитченко Л.А., Миленин А.И. Мониторинг рекреационного воздействия на пригородные леса города Воронеж // Лесотехнический журнал. 2012. № 4 (8). С. 167-171.

- Особо охраняемые природные территории и памятники природы Калужской области. URL: https://clck.ru/NotEi. (Дата обращения: 11.03.2020).

- Петрачук А. А., Турсумбекова Г. Ш. Экологический анализ травяно-кустарничкового яруса подтайги заказника "Успенский" Тюменского района // Мир Инноваций. 2017. № 2. С. 63-68.

- Прилепова О.Ю., Шелухо В.П. Реакция лесного фитоцензоа как основа нормирования рекреационной нашрузки на пригородные леса // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2018. № 3(23). С. 13-24.

- Реуцкая В.В., Гапоненко А.В. Воздействие рекреационных нагрузок на лесные экосистемы Усманского бора // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015. № 9(131). С. 82-86.

- Решетникова Н.М., Майоров С.Р., Скворцов А.К., Крылов А.В., Воронкина Н.В., Попченко М.И., Шмытов А.А. Калужская флора: аннотированный список сосудистых растений Калужской области. М., 2010. 548. c.

- Рысин Л. П. Методика оценки последствий рекреационного лесопользования // Лесной вестник. 2000. № 6. С. 56-59.

- Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных растений. М., 1962. 378 с.

- Трещевская Э.И., Андрющенко П.Ф., Боев В.Е., Дюков А.Н., Панков Я.В. Роль сосны обыкновенной при лесной рекультивации нарушенных земель // Сосновые леса России в системе многоцелевого лесопользования: материалы науч. конф. Воронеж, 1993. С. 106-108.

- Уфимцев В.И., Стрельникова Т.О., Куприянов О.А. Структура живого напочвенного покрова в сосняках на участках рекультивации Кузбасса // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2018. № 44. С. 36-58.

- Цвелев Н.Н. Определитель сосудистых растений Северо-Западной России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). СПб.: Издательство СПХФА, 2000. 781 с.

- Шадрин В.А., Федчук А.В. Состояние лесных экосистем под влиянием рекреации (на примере города Ижевска // Молодежный научный вестник. 2017. № 12(25). С. 33-39.

- Braun-Blanquet J. Pflanzensociologie. 3. Aufl. Wien, N.-Y. 1964.