Эколого-геоботанические вопросы подбора участков для восстановления растительности методом агростепей в условиях Центральной Якутии

Автор: Нездийминога О.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 1-3 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Метод агростепей в условиях Центральной Якутии при соблюдении экологических условий и видового состава позволяет достичь повышения проективного покрытия и восстановления травостоя нарушенного участка. Соответствие экологических условий и видового состава при подборе участков обеспечивает восстановление растительности нарушенных участков до 70-75%, доминирование в травостое целинных видов до 60-65% как в условиях нормального, так и в условиях сильного засоления различных типов сообществ.

Метод агростепей, участки нарушенной растительности, экологическая оценка, восстановление, динамика проективного покрытия, доминирование целинных видов

Короткий адрес: https://sciup.org/148199038

IDR: 148199038 | УДК: 581:504.53.062.4

Текст научной статьи Эколого-геоботанические вопросы подбора участков для восстановления растительности методом агростепей в условиях Центральной Якутии

Проблема сбитых кормовых угодий актуальна для Центральной Якутии, как и для многих регионов мира, является актуальной. Усиливающийся в последнее время антропогенный пресс привел к сокращению площади хозяйственно-полезных земель, снижению продуктивности, сокращению видового разнообразия. Увеличение площади сбитых земельных участков, а также длительность зарастания залежей обуславливают необходимость внедрения методов, обеспечивающих ускоренное восстановление растительности и возврат нарушенных участков в кормовое использование. Одним из новых методов восстановления растительных сообществ является метод агростепей [1]. Метод разработан ставропольским ученым Д.С. Дзыбовым и основан на посеве в предварительно подготовленную почву нарушенных участков сложных природных смесей семян, заготавливаемых на хорошо сохранившихся целинных участках. Метод позволяет исключать промежуточные стадии демутации залежей и получать в течение 2-3 лет аналог естественной степи – источника семян [1].

Объектами исследований являются участки нарушенной растительности, требующие восстановления, и целинные природные участки, используемые для получения семян. Опытные участки расположены на местообитаниях 3х степеней увлажнения – недостаточном, нормальном и избыточном, часть участков находится на засоленных землях. Ранее в Якутии исследования по методу агростепей, кроме автора, никто не проводил.

В соответствии с методом агростепей перед закладкой опыта на первом этапе были изучены экологические условия и видовой состав для соблюдения принципа экологического соответствия, позволившие правильно подобрать нарушенные и целинные участки. Эффективность метода в экстремальных условиях Центральной Якутии во многом определяется правильным выбором участков. Экологическая оценка опытных участков проведена методом экологических шкал по двум факторам – увлажнение и богатство-засоленность почв [2]. Анализ степени увлажнения и богатства-засоленности почв участков включал определение статуса сообщества по каждому фактору по экологическим шкалам. Экологические условия экспериментальных участков представлены в табл. 1.

Большинство участков в долине реки Лена отличаются экологической неоднородностью сообществ по обоим экологическим факторам, присутствием в своем составе видов различных типов по увлажнению (рис. 1).

♦ 9

15 ♦♦ 8

16 10

Увлажнение

Рис. 1. Ординация сообществ опытных участков. Номера соответствуют номерам участков в таблице 1

Таблица 1. Характеристика экспериментальных участков

|

Ассоциация* |

Хозяйственный тип, номера участков |

Степень увлажнения по экошкалам, показатели видов |

Ступень богатства почв - засоления по экошкалам |

|

Artemisio commutatae-Caricetum duriusculae |

пырейно-осочковым, участок 6 |

лугостепное |

довольно богатые почвы |

|

Elytrigio-Caricetum duriusculae |

пырейно-осочковым, участки 4, 5 |

сухолуговое |

довольно богатые почвы |

|

Carici duriusculae-Festucetum lenen-sis |

типчаковый, участок 16 |

сухолуговое |

довольно богатые почвы |

|

Artemisio commutatae-Hordeetum brevisubulati |

пырейный тип, участки 10, 13, пырейный засоленный тип, участки 7 |

сухолуговое |

богатые - довольно богатые почвы |

|

Suaedo corniculatae-Puccinellietum tenuiflorae, Puccinellietum tenuiflorae |

бескильницевый тип, участки 1, 2 |

сухолуговое |

богатые почвы |

|

Puccinellietum tenuiflorae |

бескильницевый тип, участки 8, 12 |

сухолуговое |

довольно богатые почвы |

|

Elytrigio-Artemisietum jacuticae |

пырейный тип, участки 14, 15 |

сухолуговое |

довольно богатые почвы |

|

Salicornio – Phragmitetum communis |

тростниковый, участок 3 |

влажнолуговое |

довольно богатые почвы |

|

Alopecuretum arundinacei |

лисохвостный, участок 9, 11 |

влажнолуговое |

довольно богатые почвы |

* названия синтаксонов по работе П.А. Гоголевой [3]

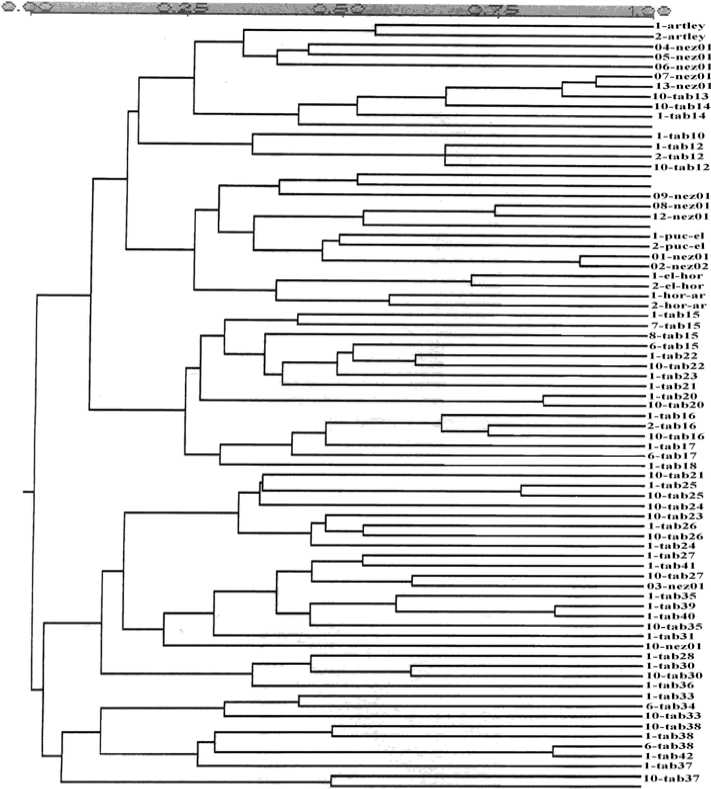

Экологическая оценка сообществ опытных участков позволила установить экологические условия, что является одним из этапов метода агростепей, определяющим подбор оптимальных участков для восстановления. Сходство по видовому составу опытных и эталонных участков было подтверждено дендрограммой сообществ долины р. Лена в окрестностях г. Якутска (в программе Statistica 6.0) (рис. 2). Участки, расположенные на дендрограмме рядом, имеют сходный видовой состав.

Сходство экологических условий местообитаний и видового состава определило подбор опытных участков: участки нарушенные – №1 (бескильницевый тип); №2 (бескильницевый); № 3 (тростниковый); №4, 5, 6 (пырейно-сочковый); №7 (пырейно засоленный); №15 (пырейный). Участки целинные дикорастущие – №12 (пы-рейно засоленный тип); №8 (бескильницевый); №9, 11 (лисохвостный); №10 (пырейный); №13 (пырейный); №16 (типчаковый). Подбор нарушенных и целинных семенных участков по сходству видового состава и соответствию экологических условий определил положительные результаты на опыте по восстановлению растительности методом агростепей. Нами были проведен ряд опытов в различных условиях увлажнения. Результаты одного из них представлен ниже.

Опыт проводился на участке фитоценозов ассоциации Elytrigio-Artemisietum jacuticae, представлявшем собой залежь, заросшую сорными видами, видовой состав которой включал 12 видов. В соответствии с методом агростепей для опытного участка восстановления был подобран целинный естественный участок (типчаковый тип растительности, Carici duriusculae-Festucetum lenensis) с хорошим плотным травостоем, проективным покрытием 60-70%, большим видовым разнообразием (24 вида), включающим злаки, бобовые, разнотравье, расположенный в одном регионе, не подверженный антропогенному воздействию, что определяет возможность его использования для получения семян. Анализ сукцессии создаваемого сообщества показал изменения с первого года основных параметров, определяющих восстановление растительности: проективного покрытия и соотношения лугово-степных и сегетально-рудеральных видов (табл. 2). В первый год на участке преобладали сегетальные и рудеральные виды, сформировалось залежное сообщество. Видовой состав включал семь сегетально-рудеральных вида и три лугово-степных вида. Из семян луговых и степных видов, высеянных в посевной смеси, проросли только тонконог тонкий и мятлик степной. Из сегетально-рудеральных видов доминирующие позиции с первого года заняла полынь якутская, преобладающая на участке до посева и составившая конкуренцию целинным видам. Доминирующие позиции полыни якутской привели к угнетению степных целинных злаков. Более мощные особи полыни затеняли молодые растения степных видов, препятствуя лучшему поступлению света и сдерживая рост и развитие степных целинных видов. В зиму степные злаки ушли в виргиниль-ном и имматурном состоянии.

Рис. 2. Дендрограмма сходства видового состава сообществ опытных и эталонных участков

Таблица 2. Динамика общего проективного покрытия и видового состава на опытном участке в ходе применения метода агростепей в условиях Центральной Якутии

|

Годы |

Общее проективное покрытие (ОПП), % |

Проективное покрытие (ПП), % |

||

|

сорные |

злаки |

разнотравье |

||

|

до опыта (2003 г.) |

50 |

30 |

5 |

15 |

|

1 год (2004 г.) |

60 |

20 |

25 |

15 |

|

2 год (2005 г.) |

60 |

10 |

40 |

10 |

|

3 год (2006 г.) |

65 |

5 |

55 |

5 |

|

4 год (2007 г.) |

75 |

+ |

75 |

+ |

|

5 год (2008 г.) |

80 |

+ |

80 |

+ |

На второе лето в соответствии с методом агростепей было проведено подкашивание всего травостоя в соответствии с методом агростепей для подавления сорняков. Подкашивание на высоте 8-10 см дважды за вегетацию способствовало угнетению и ослаблению сорных видов и осветлению формируемого ценоза. Эффективность подкашивания проявилась в активном кущении злаков, а осветление привело к лучшему росту и развитию особей и переходу растений из предгенеративных состояний в генеративные, в первую очередь, в молодое генеративное состояние. Активизация роста и усиление конкурентноспособности целинных видов определили появление новых особей, занятие ими экологических ниш и, как результат, постепенное вытеснение с участка видов сегетально-рудеральной растительности.

На третий и четвертый годы продолжается активизация сукцессии сообщества, проявляющаяся в динамике повышения участия целинных видов, уменьшении роли видов сегетально-рудеральной растительности и повышении общего проективного покрытия участка (табл.1).

Количество видов в течение опытных лет не менялось, но уменьшался показатель участия сеге-тально-рудеральных видов в сообществе до единичного. На пятый год развитие сукцессионных процессов определило дальнейшую динамику проективного покрытия и укрепление доминирующих позиций целинных видов. Степные злаки заняли основу травостоя участка. Сходство с целинным семенным участком, с которого заготавливалась посевная смесь, было достигнуто уже на второй год в проективном покрытии участка и доминировании целинных видов (до 65% от общего проективного покрытия). Флористическое сходство составило 30%. Степень засоления участка не играет основной роли, так как в экспериментах по восстановлению растительности на различных участках по степени засоления метод Дзыбова проявил себя положительно.

Выводы: соответствие экологических условий и видового состава при подборе участков обеспечивает восстановление растительности нарушенных участков до 70-75%, доминирование в травостое целинных видов до 60-65% как в условиях нормального, так и в условиях сильного засоления различных типов сообществ. Эксперименты и исследования в растительных сообществах долины Средней Лены позволили выявить следующие особенности применения метода агростепей в условиях Центральной Якутии:

-

1. Доказана перспективность применения метода агростепей для восстановления растительных сообществ антропогенно-деградированных местообитаний различных условий засоления, который при соблюдении экологических условий и видового состава позволяет достичь

-

2. При подборе целинных участков и участков восстановления экологические шкалы по факторам увлажнения и богатства-засоленности являются хорошим инструментом для оценки экологии местообитания, особенно в условиях недостаточного увлажнения и сильной степени засоленности почв Центральной Якутии. Соответствие экологических условий и видового состава при подборе участков обеспечивает восстановление растительности нарушенных участков до 70-75%, доминирование в травостое целинных видов до 60-65% как в условиях нормального, так и в условиях сильного засоления различных типов сообществ.

-

3. Невысокая семенная продуктивность растений из-за сложных природно-климатических условий Центральной Якутии обуславливают завышенную норму высева (1:1 – 1:2), по сравнению с Европейской частью территории РФ, где норма может быть 1:5 – 1:10.

повышения проективного покрытия и восстановления раститетельного покрова нарушенного участка.

Список литературы Эколого-геоботанические вопросы подбора участков для восстановления растительности методом агростепей в условиях Центральной Якутии

- Дзыбов, Д.С. Основы биологической рекультивации нарушенных земель/Д.С. Дзыбов, Т.Ю. Денщикова. -Ставрополь, 2003. -152 с.

- Королюк, А.Ю. Экологическая оценка флоры и растительности Центральной Якутии/А.Ю. Королюк, Е.И. Троева, М.М. Черосов и др. -Якутск: изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005. -105 с.

- Гоголева, П.А. Классификация растительности Якутии//Проблемы экологии Якутии: Биогеографические исследования. Сб.науч.тр. -Якутск: изд-во Якут. госуниверситета, 1996. -С. 21-32.