Эколого-географическая характеристика фитопланктона соленых озер Челябинской области

Автор: Кострюкова Анастасия Михайловна, Машкова Ирина Вячеславовна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия @vestnik-susu-chemistry

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

На территории России находится большое количество озер. Основная часть научно-исследовательских работ связана с практическими запросами и состоянием крупных водных экосистем, имеющих хозяйственное, рекреационное значение или относящихся к особо охраняемым природным объектам. К малоисследованным факторам на сегодняшний момент относится состояние водоемов с высокой минерализацией. Однако в высокоминерализованных водоемах складывается уникальное по своему видовому составу и разнообразию сообщество организмов. Предлагаемые к изучению озера имеют сходные происхождение и ландшафтные условия, расположены в одной и той же природной зоне, сходны по степени влияния на них антропогенных и естественных факторов, имеют высокую трофность, но различную минерализацию. Биоразнообразие фитопланктона, обитающего в соленых озерах Челябинской области, практически не изучено. Многие виды не способны жить в соленой среде, поэтому видовое разнообразие, способное адаптироваться к повышенной солености, ограничено. Изучение биоразнообразия этих экосистем очень важно. В Челябинской области есть озера с высокой минерализацией (более 3 г/л). В работе впервые изучен видовой состав фитопланктона соленых озер Челябинской области (Черное, Горькое и Треустан). Выявлено 55 видов водорослей. Результаты исследования показали, что наибольшие значения видовой численности отмечены у Bacillariophyta. Эколого-географический анализ альгофлоры озер показал, что преобладающая часть встречающегося фитопланктона относиться к видам-космополитам, планктонно-бентосным и бентосным формам и алкалафилам. Несмотря на повышенную минерализацию озер наибольшим видовым разнообразием характеризовались пресноводные виды.

Повышенная минерализация, озера, фитопланктон, эколого-географическая характеристика

Короткий адрес: https://sciup.org/147240924

IDR: 147240924 | УДК: 574.58 | DOI: 10.14529/chem230214

Текст научной статьи Эколого-географическая характеристика фитопланктона соленых озер Челябинской области

Исторически так сложилось, что гидробиологические исследования в России и за рубежом в основном посвящены изучению первичной продукции сообществ пресных континентальных водоемов, мирового океана и морей, так как эти акватории всегда рассматривались как экономически важные для человека объекты [1–3]. Поэтому большое количество научноисследовательских статей в России главным образом направлены на изучение фитопланктонного сообщества и трофического состояния пресных озер, качества воды в них и прочих проблем. В частности, многолетние наблюдения за изменением таксономического состава, структуры, динамики и продукционных характеристик планктонных альгоценозов, развивающихся в различных экологических условиях, активно проводились для пресных озер некоторых районов России [4–9].

А вот влияние высокой минерализации воды на первичную продукцию водоемов изучено недостаточно [10]. Существуют работы по изучению видового разнообразия фитопланктона высокоминерализованных озер в Африке, Австралии и Северной Америке, которые показали, что соленые континентальные водоемы часто являются намного более продуктивными, чем пресные [11–14]. Австралийскими учеными для выяснения влияния засоления и эвтрофирования на экосистемы озер и заболоченных территорий была разработана и успешно использована концептуальная модель стабильных гидробиологических режимов [15–18].

В России изучение озер высокой минерализации началось еще в XIX веке Н.И. Железновым (1872) и Н.М. Кулагиным (1888) [10, 19]. Но в научно-исследовательских работах этих авторов основной акцент сделан на формирование уникальных донных отложений этих озер («лечебные грязи»), которые используются в медицинских целях в течение уже более двух столетий [10]. В настоящее же время работ по исследованию альгологического населения высокоминерализованных водоемов не так много. Например, разработана общедоступная online база данных по биологическим характеристикам соленых озер и лагун Европы, которая размещена на сайте Зоологического института РАН [10]. Другим коллективом авторов проведена огромная работа по изучению влияния абиотических и биотических факторов на структурно-функциональную организацию экосистем соленых озер Крыма [19-22]. Были затронуты вопросы особенностей распределения фитопланктона в соленых водоемах некоторых регионов России (в основном Алтайского края и Западной Сибири [19, 23-28]). Проведены единичные исследования, которые позволяют рассматривать высокоминерализованные водные системы как совокупность разнотипных водных экосистем, фитопланктон которых по своему качественному составу и количественному развитию варьируется в соответствии с градиентом минерализации. Отмечены особенности сезонной динамики фитопланктона в озерах разной степени минерализации воды, которые связаны вегетационным периодом. Существуют исследования, в которых авторы утверждают, что повышенное содержание минеральных солей в воде воздействует на структуру и функционирование водной экосистемы, в том числе на сообщество фитопланктона [29]. Согласно [29], увеличение концентрации солей в водоеме выше 40 % ведет к снижению видового разнообразия населяющих его организмов. Это подтверждается данными [24], где было отмечено, что наибольшим видовым разнообразием отличались озера с наименьшей минерализацией воды, напротив, озера с наибольшей минерализацией - наименьшим видовым разнообразием. Также характерной особенностью фитопланктона высокоминерализованных озер является тенденция к обеднению таксономического состава водорослей в толще воды и увеличению биомассы с увеличением минерализации воды [24].

В настоящее время видовое разнообразие фитопланктонного сообщества большинства высокоминерализованных водоемов России остается не изученным. В Уральском регионе многочисленные исследования водорослей в отдельных озерах имеются, но носят, как правило, не систематический характер и касаются в основном пресноводных водоемов [8, 9, 30]. Цель настоящего исследования - изучение эколого-географических характеристик фитопланктонных сообществ высокоминерализованных озер Челябинской области.

Объекты исследования

Объектами исследования являются три небольших озера повышенной минерализации в Красноармейском районе Челябинской области: Горькое, Треустан и Черное (рис. 1). Озера располагаются в Челябинской области в 30-35 км от г. Челябинска.

Рис. 1. Изучаемые озера

Озеро Черное имеет округлую форму и является непроточным. Площадь озера составляет примерно 2 км 2 . Берега озера в основном пологие, со всех сторон озеро окружено растительностью.

Озеро Горькое также имеет округлую форму и является непроточным. Площадь водоема составляет примерно 3 км 2 . Северный берег в малой степени заболочен. Водоем замыкает вокруг себя хвойно-лиственное редколесье, вдоль краев озера произрастают травы.

Озеро Треустан представляет собой водоем вытянутой формы с северо-запада на юго-восток на 12 км. В ширину озеро составляет примерно 4 км, а площадь водоема – 24 км 2 . Достигаемая максимальная глубина – 7 м, средняя – 3 м. Дно в основном илистое, но встречается и песок. Вокруг озера к берегам подступает лес. Берега озера пологие. Присутствует много затопленного леса, где глубина достигает от 2 до 3 метров. Прозрачность воды достигает полуметра.

Методика исследования

Исследования проводились в июне–июле 2021 г. на озерах Горькое, Треустан и Черное. Для исследования было выбрано по три участка на каждом озере. На каждом участке были отобраны пробы воды для дальнейшего лабораторного анализа. pH, солесодержание, K + , Na + , Ca 2+ , Cl – , NO 3– были измерены комбинированным анализатором Multitest IPL-513 (Semico Ltd, Россия, Новосибирск). Для спектрофотометрического анализа NO 2– и NH 4+ использовали спектрофотометр КФК-3.

На каждом участке образцы отбирали и фильтровали через планктонную сеть (размер ячеек: 100 мкм). Сохранившиеся микроорганизмы переносили в стеклянные контейнеры. Собранный материал консервировали в 5%-ном формалине. Анализ водорослей проводили при увеличении 600× (микроскоп Альтами БИО 2Т, ООО «Альтами», Россия, Санкт-Петербург). Для уточнения названия и систематического положения использовали международную альгобазу: AlgaeBase [31]. Эколого-географическую характеристику составляли согласно [32].

Обсуждение результатов

Результаты гидрохимического анализа воды озер Черное, Горькое, Треустан представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты исследование воды озер: Черное, Горькое, Треустан

|

Показатели |

Озера |

||

|

Черное |

Горькое |

Треустан |

|

|

рН |

8,9 |

9,45 |

8,62 |

|

Солесодержание, г/л |

11,2 |

29,7 |

6,36 |

|

K + , г/л |

0,0586 |

0,032 |

0,032 |

|

Na + , г/л 1 |

0,207 |

6,325 |

0,736 |

|

Ca 2+ , г/л 1 |

0,1 |

0,12 |

0,16 |

|

Cl – , г/л |

0,71 |

10,65 |

2,13 |

|

NO 3– , г/л 1 |

0,372 |

1,86 |

0,496 |

|

NO 2– , г/л |

12,6·10 –5 |

1,2·10 –5 |

3·10 –5 |

|

NH 4+ , г/л |

2,6·10 –3 |

5·10 –3 |

3,6·10 –3 |

|

Щелочность, ммоль/л |

9,3 |

18,7 |

16,4 |

|

Окисляемость перманганатная, г/л |

17,8 |

30,8 |

14,0 |

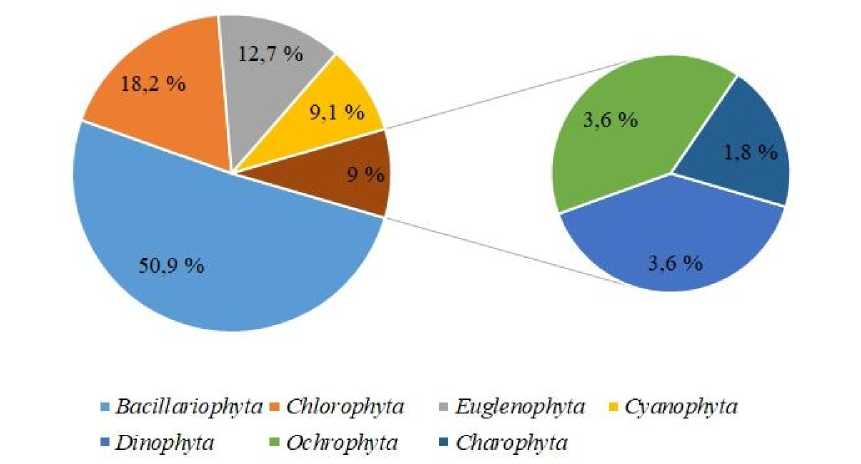

Видовой состав фитопланктонных сообществ исследуемых озер представлен в табл. 2. Всего было зарегистрировано 55 видов, которые относятся к 7 отделам, 12 классам, 24 порядкам, 33 семействам и 44 родам. Как видно из табл. 2, наибольшее видовое разнообразие фитопланктона отмечается для озер Горькое и Черное (по солесодержанию относятся к водоемам повышенной солености – 29,7 и 11,2 г/л соответственно), наименьшее видовое разнообразие – для озера Треустан (наименьшая минерализация – 6,36 г/л). Наибольшее видовое разнообразие имеют отделы Bacillariophyta и Chlorophyta (рис. 2), которых отмечено 50,9 и 18,2 % соответственно от общего числа видовых таксонов. Причем чем выше соленость воды, тем видов диатомовых встречается больше. Для каждого озера характерен свой уникальный состав диатомовых водорослей (табл. 2), нет видов, которые бы присутствовали во всех трех озерах. Euglenophyta представлены беднее (12,7 %), далее следуют по уменьшению числа видов Cyanophyta (9,1 %), а Dinophyta, Ochrophyta и Charophyta составляли совместно 9 %.

Таблица 2

|

Название вида |

Озера |

||

|

Черное |

Горькое |

Треустан |

|

|

Отдел Bacillariophyta |

|||

|

Amphora ovalis (Kützing) Kützing, 1844 |

+ |

— |

— |

|

Amphora pediculus (Kützing) Grunow in A.W.F. Schmidt, 1875 |

— |

+ |

— |

|

Bacillaria paxillifera (O.F.Müller) T. Marsson, 1901 |

— |

— |

+ |

|

Craticula cuspidata (Kutzing) D.G. Mann, 1990 |

+ |

— |

— |

|

Cyclotella meneghiniana Kützing, 1844 |

— |

— |

+ |

|

Cymbella subhelvetica Krammer, 2002 |

— |

+ |

— |

|

Cymbella sp. |

— |

+ |

— |

|

Encyonema sp. |

+ |

— |

— |

|

Epithemia sorex Kützing, 1844 |

– |

+ |

– |

|

Epithemia turgida (Ehrenberg) Kützing, 1844 |

– |

– |

+ |

|

Epithemia sp. |

+ |

– |

– |

|

Eunotia meisteri Hustedt, 1930 |

+ |

– |

– |

|

Eunotia minor (Kützing) Grunow, 1881 |

+ |

+ |

– |

|

Eunotia pectinalis (Kützing) Rabenhorst, 1864 |

– |

– |

+ |

|

Fragilaria crotonensis Kitton, 1869 |

– |

– |

+ |

|

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing, 1849 |

– |

+ |

– |

|

Halamphora veneta (Kützing) Levkov, 2009 |

– |

+ |

– |

|

Melosira nummuloides C. Agardh, 1824 |

– |

– |

+ |

|

Navicula gregaria Donkin, 1861 |

– |

– |

+ |

|

Navicula lanceolata Ehrenberg, 1838 |

+ |

– |

– |

|

Navicymbula pusilla (Grunow) Krammer, 2003 |

– |

+ |

– |

|

Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith, 1853 |

– |

– |

+ |

|

Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W. Smith, 1853 |

– |

+ |

– |

|

Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg, 1843 |

– |

+ |

– |

|

Sellaphora lanceolata D.G. Mann & S. Droop, 2004 |

+ |

– |

– |

|

Sellaphora sp. |

+ |

+ |

– |

|

Synedra sp. |

+ |

– |

– |

|

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère, 2001 |

– |

+ |

+ |

|

Отдел Chlorophyta |

|||

|

Botryococcus braunii Kützing, 1849 |

– |

– |

+ |

|

Coenochloris fottii (Hindák) Tsarenko, 1990 |

– |

+ |

– |

|

Coenococcus planctonicus Korshikov, 1953 |

– |

+ |

– |

|

Dispora crucigenioides Printz, 1914 |

– |

+ |

– |

|

Oocystis borgei J.W.Snow, 1903 |

– |

+ |

+ |

|

Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E. Hegewald in Buchheim et al., 2005 |

+ |

– |

– |

|

Scenedesmus arcuatus (Lemmermann) Lemmermann, 1899 |

– |

+ |

– |

|

Scenedesmus sp. |

+ |

– |

– |

|

Ulothrix tenuissima Kützing , 1833 |

– |

– |

+ |

|

Ulothrix zonata (F.Weber & Mohr) Kützing, 1833 |

– |

– |

+ |

|

Отдел Euglenophyta |

|||

|

Lepocinclis fusca (G.A. Klebs) Kosmala & Zakryś, 2005 |

+ |

– |

– |

|

Colacium vesiculosum Ehrenberg, 1834 |

+ |

– |

+ |

|

Euglena granulata (G.A. Klebs) F.Schmitz, 1884 |

– |

+ |

– |

|

Euglena sp. |

+ |

– |

– |

|

Phacus caudatus Hübner, 1886 |

+ |

– |

– |

|

Trachelomonas pseudobulla Svirenko, 1914 |

+ |

– |

– |

|

Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg, 1834 |

+ |

+ |

+ |

|

Отдел Cyanophyta |

|||

|

Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli, 1849 |

– |

+ |

– |

|

Johanseninema constrictum (Szafer) Hasler, Dvorák & Poulícková, 2014 |

+ |

– |

– |

|

Oscillatoria limosa C. Agardh ex Gomont, 1892 |

+ |

+ |

– |

Окончание табл. 2

|

Название вида |

Озера |

||

|

Черное |

Горькое |

Треустан |

|

|

Spirulina tenuissima Kützing, nom. inval., 1836 |

+ |

+ |

– |

|

Trichodesmium lacustre Klebahn, 1895 |

– |

– |

+ |

|

Отдел Dinophyta |

|||

|

Fusiperidinium wisconsinense (Eddy) F.M.G. McCarthy, H.F. Gu, K.N. Mertens & Carbonell-Moore, 2018 |

+ |

– |

– |

|

Peridinium volzii Lemmermann, 1905 |

– |

– |

+ |

|

Отдел Ochrophyta |

|||

|

Dinobryon sertularia Ehrenberg, 1834 |

+ |

– |

– |

|

Synura uvella Ehrenberg, 1834 |

– |

+ |

– |

|

Отдел Charophyta |

|||

|

Pleurotaenium trabecula Nägeli, 1849 |

+ |

– \ |

– |

Рис. 2. Видовое разнообразие различных отделов водорослей исследуемых озер

Эколого-географический анализ альгофлоры озер показал, что преобладающая часть встречающегося фитопланктона широко распространена в континентальных водоемах (виды-космополиты – 91,2 %) (табл. 3), причем географическое распространение известно для 34 таксонов из 55 видов.

Для 37 видов известна приуроченность к местообитанию, планктонно-бентосные формы составляют около 45,9 % от общего числа видов, для которых известно традиционное местообитание. На долю бентосных и планктонных форм приходится соответственно по 35,1 и 13,5 %.

Выявлено 26 таксонов, для которых известно отношение к рН среды. Отмечено преобладание алкалифильные (57,7 %) форм, число индифферентных форм составляло 34,6 %.

Несмотря на повышенную минерализацию озер, по галобности наибольшим видовым разнообразием характеризовались олигогалобы-индифференты, т. е. типично пресноводные виды, иногда встречающиеся в слегка солоноватых водах (68,8 %).

Виды-индикаторы органического загрязнения составляют 61,8 % от всего таксономического списка наблюдаемого фитопланктона (табл. 4). На долю видов, характеризующих низкую степень загрязнения (от x до o-α), приходится 82 %, средней (β-мезосапробы) – 9 %, высокой (от β-α до α-β) – 9 %.

Таблица 3

|

Отдел |

сЗ ^ 43 & О сЗ СП |

сЗ ^ 43 & О О о |

&с |

д' |

1 |

б |

Всего |

|

По местообитанию |

|||||||

|

Бентосный |

12 |

1 |

– |

– |

– |

– |

13 |

|

Планктонно-бентосный |

5 |

6 |

4 |

1 |

– |

1 |

17 |

|

Планктонный |

1 |

– |

1 |

1 |

2 |

– |

5 |

|

планктонно-бентосный, почвенный |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

2 |

|

Итого |

18 |

7 |

5 |

4 |

2 |

1 |

37 |

|

По отношению к солености |

|||||||

|

Олигогалоб-индифферент |

10 |

6 |

2 |

1 |

2 |

1 |

22 |

|

Мезогалоб |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

|

Олигогалоб-галофил |

3 |

– |

– |

2 |

– |

– |

5 |

|

Олигогалоб |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Олигогалоб-галофоб |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Итого |

18 |

6 |

2 |

3 |

2 |

1 |

32 |

|

По отношению к pH |

|||||||

|

Индифферент и/или нейтрофил |

3 |

4 |

2 |

– |

– |

– |

9 |

|

Алкалифил |

12 |

– |

2 |

1 |

– |

– |

15 |

|

Ацидофил |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

Итого |

17 |

4 |

4 |

1 |

– |

– |

26 |

|

По распространению |

|||||||

|

Космополит |

16 |

7 |

3 |

2 |

2 |

1 |

31 |

|

Голарктический |

– |

– |

1 |

2 |

– |

– |

3 |

|

Итого |

16 |

7 |

4 |

4 |

2 |

1 |

34 |

Таблица 4

|

Зона сапробности |

сЗ 43 & О СП |

сЗ 43 & О О |

сЗ 43 & |

сЗ 43 & § О |

сЗ 43 & О О |

сЗ 43 & О сЗ 43 О |

Всего |

|

x |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

o-x |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

x-β |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

o |

5 |

1 |

1 |

1 |

– |

1 |

9 |

|

o-β |

2 |

1 |

– |

– |

– |

– |

3 |

|

β-o |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

o-α |

4 |

3 |

1 |

– |

2 |

– |

10 |

|

β |

– |

– |

2 |

1 |

– |

– |

3 |

|

β-α |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

α-β |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

Итого |

18 |

6 |

5 |

2 |

2 |

1 |

34 |

Эколого-географическая характеристика альгофлоры исследуемых озер

Число видов водорослей-сапробионтов исследуемых озер

Заключение

Биоразнообразие фитопланктона, обитающего в соленых озерах Челябинской области, практически не изучено. Но соленые водоемы обладают уникальным сообществом организмов как по своему видовому составу, так и по разнообразию. Многие виды не способны жить в соленой среде, поэтому видовое разнообразие, способное адаптироваться к повышенной солености, ограничено. Изучение биоразнообразия этих экосистем очень важно. В Челябинской области есть озера с высокой минерализацией (более 3 г/л).

В данной работе впервые изучен видовой состав фитопланктона высокоминерализованных озер лесостепной зоны Челябинской области (Черное, Горькое и Треустан). Для исследованных водоемов наблюдается снижение видового разнообразия по сравнению с пресноводными экосистемами. Выявлено 55 видов водорослей. Результаты исследования показали, что наибольшие значения видовой численности отмечены у Bacillariophyta.

Эколого-географический анализ альгофлоры озер показал, что преобладающая часть встречающегося фитопланктона относиться к видам-космополитам, планктонно-бентосным и бентосным формам и алкалафилам.

Несмотря на повышенную минерализацию озер, наибольшим видовым разнообразием характеризовались пресноводные виды.

Список литературы Эколого-географическая характеристика фитопланктона соленых озер Челябинской области

- Algal bloom occurrence and effects in Russia / Z. Namsaraev, A. Melnikova, A. Komova, V. Ivanov, A. Rudenko, E. Ivanov // Water. 2020. Vol. 12(1). P. 285. DOI: 10.3390/w12010285.

- Distribution features of phytoplankton and its correlation with environmental factors of Baima Lake / J. Wang, S. Wu, B. Fan, W. Chen // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 730(1). 012055. DOI: 10.1088/1757-899X/730/1/012055.

- Pratiwi H., Damar A., Sulistiono S. Phytoplankton community structure in the estuary of Donan River, Cilacap, Central Java, Indonesia // Biodiversitas. 2018. Vol. 19(6). P. 2104-2110. DOI: 10.13057/biodiv/d190616.

- Петрова Н.А. Сукцессии фитопланктона при антропогенном эвтрофировании больших озер: монография. Л.: Наука, 1990. 200 с.

- Трифонова И.С. Экология и сукцессия озёрного фитопланктона: монография. Л.: Наука, 1990. 180 с.

- Макаревич П.Р., Ларионов В.В. Основные направления изменчивости структуры фито-планктонных сообществ Азовского моря // Закономерности океанографических и биологических процессов в Азовском море. Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 2000. С. 212-219.

- Макаревич П.Р., Любин П.А., Ларионов В.В. Основные тенденции изменчивости структуры фитопланктонных и бентосных сообществ Азовского моря // Экология. 2020. № 6. С. 444-448.

- Машкова И.В., Кострюкова А.М., Белов С.А. Влияние антропогенной нагрузки прибрежной зоны озер Тургояк и Увильды на зоопланктонное сообщество // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Химия». 2022. Т. 14, № 3. С. 129-138. DOI: 10.14529/chem220314.

- Study of the trophic status and ecological state of the coastal zones of the natural monuments of the Chelyabinsk region (Russia) of the Turgoyak and Uvildy lakes / I. Mashkova, A. Kostryukova, S. Belov, V. Trofimenko. Geomate. 2022. Vol. 23(97). P. 53-60. DOI: 10.21660/2022.97.2900.

- Голубков М.С. Первичная продукция планктона вдоль градиента солености: дис. ... канд. биол. наук. СПб., 2010. 247 с.

- Phytoplankton composition and dynamics in three shallow temporary Salt Lakes (Monegros, Spain) / S. Alvarez, P. Diaz, A.I. Lopez-Archilla, M.C. Guerrero // Journal of Arid Environments. 2006. Vol. 65. P. 553571. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2005.09.001.

- Structure of planktonic microbial food web in a brackish stratified Siberian Lake / A.I. Kopylov, D.B. Kosolapov, A.V. Romanenko, A G. Degermendzhy // Aquatic Ecology. 2002. Vol. 36. P. 179-204. DOI: DOI: 10.1023/A:1015678918611.

- Marcarelli A.M., Wurtsbaugh W.A., Griset O. Salinity controls phytoplankton response to nutrient enrichment in the Great Salt Lake, Utah, USA // Can. J. Fish. Aquat. Sei. 2006. Vol. 63. P. 22362248. DOI: 10.1139/F06-113.

- Williams W.D. Environmental threats to Salt Lakes and the likely status of inland saline ecosystems in 2025 // Environmental Conservation. 2002. Vol. 29. P. 154-167. DOI: 10.1017/S0376892902000103.

- Segal R.D., Waite A.M., Hamilton D.P. Transition from planktonic to benthic algal dominance along a salinity gradient // Hydrobiologia. 2006. Vol. 556. P. 119-135. DOI: 10.1007/s10750-005-0916-8.

- Timms B.V. Salt lakes in Australia: present problems and prognosis for future // Hydrobiologia. 2005. Vol. 552. P. 1-15. DOI: 10.1007/s10750-005-1501-x.

- Sim L.L., Chambers J.M., Davis J.A. Ecological regime shifts in salinised wetland systems. I. Salinity thresholds for the loss of submerged macrophytes // Hydrobiologia. 2006. Vol. 573. P. 89107. DOI: 10.1007/s10750-006-0267-0.

- Sim L.L., Davis J.A., Chambers J.M. Ecological regime shifts in salinised wetland systems. II. Factors affecting the dominance of benthic microbial communities // Hydrobiologia. 2006. Vol. 573. P. 109-131. DOI: 10.1007/s10750-006-0268-z.

- Отклик экосистемы гиперсоленого Бакальского озера (Крым) на климатические особенности 2004 года / Н.В. Шадрин, С.М. Голубков, Е.В. Балушкина, В.К. Орлеанский, О.С. Миходюк // Морской экологический журнал. 2004. № 3. С. 74.

- Структурно-функциональные характеристики экосистем малых соленых озер Крыма / Е.В. Балушкина, С.М. Голубков, М.С. Голубков, Л.Ф. Литвинчук // Биология внутренних вод. 2007. № 2. С. 11-19.

- Голубков М.С. Первичная продукция планктона в эстуарии р. Невы на рубеже ХХ-ХХ1 веков // Биология внутренних вод. 2009. № 4. С. 20-26.

- Влияние абиотических и биотических факторов на структурно-функциональную организацию экосистем соленых озер Крыма / Е.В. Балушкина, С.М. Голубков, М.С. Голубков, Л.Ф. Литвинчук, Н.В. Шадрин // Журнал общей биологии. 2009. Т. 70, № 6. С. 504-514.

- Веснина Л.В. Гидробиологический мониторинг озер Алтайского края // Сиб. эколог. журн. 2000. № 3. С. 263-269.

- Митрофанова Е.Ю. Фитопланктон озер разной минерализации (на примере системы реки Касмалы Алтайский край) // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2010. № 6 (68). С. 67-72.

- Веснина Л.В., Митрофанова Е.Ю., Лисицина Т.О. Планктон солёных озёр территории замкнутого стока (юг Западной Сибири, Россия) // Сибирский экологический журнал. 2005. № 2. С. 221-233.

- Фуштей Т.В. Видовой состав фитопланктона Азовского моря в условиях изменяющейся солености // Закономерности океанографических и биологических процессов в Азовском море. Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 2000. С. 164-197.

- Коновалова О.А. Фитопланктон как показатель качества разнотипных водоемов территории города Омска // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2010. № 5(67). С. 64-67.

- Иванова Е.А., Кравчук Е.С., Колмакова О.В. Таксономический состав фитопланктона малых рекреационных водоёмов г. Красноярска // Вестник Красноярского государственного университета. 2004. № 7. С. 98-105.

- Хлебович В.В. Критическая солёность биологических процессов. Л.: Наука, 1974. 235 с.

- Ярушина М.И., Танаева Г.В., Еремкина Т.В. Флора водорослей водоемов Челябинской области: моногр. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 306 с.

- Guiry M.D., Guiry G.M. AlgaeBase. World-wide electronic publication, Galway, National University of Ireland. 2021. https://www.algaebase.org.

- Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. Тель-Авив: Pilies Studio, 2006. 498 с.