Эколого-географическая изменчивость таксационных показателей искусственных насаждений сосны обыкновенной на Европейском Севере

Автор: Клевцов Д.Н., Коновалов Д.Ю., Макаров С.С.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесная таксация

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования таксационных показателей искусственных насаждений сосны обыкновенной в условиях Европейского Севера России, показаны их взаимосвязи с географическим положением и экологическими условиями. Установлено, что наибольшая амплитуда изменчивости таксационных показателей наблюдается в крайних по продуктивности из сопоставляемых типов леса (сосняк черничный и сосняк лишайниковый).

Искусственные сосняки, рост древостоев, продуктивность насаждений, таксационные параметры, эколого-географическая изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/143173004

IDR: 143173004 | УДК: 630.28 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.4.05

Текст научной статьи Эколого-географическая изменчивость таксационных показателей искусственных насаждений сосны обыкновенной на Европейском Севере

электронный сетевой журнал. – 2020. – № 4. – С. 52–60. URL:

Лес – явление географическое. С одной стороны, это общепризнанное мнение подтверждается тем, что каждая древесная порода имеет свой ареал распространения на Земле, а с другой – тем, что внутри ареала рост, строение и продуктивность лесных насаждений различаются по отдельным природным зонам [1].

Рост и развитие древесной растительности, закономерности её распространения по географическим районам в существенной мере зависят от климатических и почвенных факторов, проявляющихся в различных сочетаниях. Г. Хилл-дебрандт (G. Hilldebrandt) предложил разделять факторы окружающей среды, влияющие на рост и развитие древостоев, на первичные и вторичные. Под первичными он предлагал понимать факторы, которые оказывают непосредственное влияние на деревья через физиологию питания или механическим путем. К ним относятся: свет, тепло, влага, питательные вещества почвы, ветер, снег. К вторичным, по мнению ученого, следует отнести факторы роста, которые определяются первичными факторами: высота над уровнем моря, экспозиция и т.д. [2].

С.С. Патерсон (S.S. Paterson) [3] и Дж. Век (J. Weck) [4] установили зависимость интенсивности прироста и производительности древостоев от климатических факторов через так называемые «климатические индексы». Они же изучили корреляционные связи между индексами и потенциальной производительностью лесных насаждений.

Древесные растения, в силу биологических и экологических свойств, для оптимального роста и развития требуют разное количество световой энергии, влаги, питательных веществ почвы; они по-разному реагируют на изменение тех или иных экологических факторов. Благоприятность среды для развития лесных насаждений оценивается по биологическим последствиям, которые характеризуются рядом таксационных показателей и, прежде всего, ростом в высоту и по толщине, а также накоплением органики [5].

В.В. Загреев предложил карту изобонитетов, по которой можно определять степень благоприятности всего комплекса природных факторов отдельных районов для роста и продуктивности древостоев [1]. В соответствии с этой картой при продвижении с севера на юг происходит повышение среднего класса бонитета. Это объясняется не только улучшением климатических характеристик, но и почвенно-грунтовых условий [6].

Средние таксационные характеристики лесных насаждений, произрастающих на обширных территориях, достаточно четко отражают географические различия в их составе, возрасте и производительности. Более детальные сведения могут быть получены при сравнении определенных типов лесов в связи с географической широтой. Вместе с тем важно учитывать континуум лесного покрова: различия будут несущественными, если рассматривать сравниваемые объекты вблизи границ лесных районов.

Цель работы – выявить эколого-географическую изменчивость таксационных показателей, характеризующих рост и продуктивность сосняков искусственного происхождения в условиях Европейского Севера России.

Объекты и методы исследования

Исследование продукционных показателей и роста в географическом разрезе проводили в северо-таёжном лесном районе (Емецкое лесничество Архангельской обл.) и в южно-таёжном лесном районе (Устюженское лесничество Вологодской обл.). Объекты исследований – 65-летние чистые или с незначительной примесью берёзы, идентичные по способу создания (посев) участки культур сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) в лишайниковом, брусничном и черничном типах леса, где древостои существенно различаются по продуктивности.

Рельеф местности на участках исследований сильно пересечённый. Холмы и гряды чередуются с глубокими понижениями. В 1930-х гг.

здесь была проведена сплошная рубка. Весной 1939 г. по вырубке прошёл пал. В первой половине июня 1941 г. на участках были высеяны семена сосны обыкновенной местного сбора в площадки размером 0,3 х 0,5 м по 20-30 шт. в каждую. Никаких уходов за культурами не проводилось.

Полевой экспериментальный материал получен методом однократных обмеров на временных пробных площадях. Всего для проведения исследований заложено 6 пробных площадей. Для закладки пробных площадей подбирали насаждения искусственного происхождения, однородные по горизонтальной и вертикальной структурам, таксационным признакам, в разных условиях местопроизрастания. Пробные площади на участках культур сосны обыкновенной закладывали с учётом теоретических положений лесной таксации в соответствии с требованиями ОСТ 5669–83 «Пробные площади лесоустроительные» [7], методических рекомендаций по таксации пробных площадей [8], а также, учитывая специфику объектов исследования (лесные культуры), опирались на методические рекомендации ряда авторов [9–11].

Результаты исследования и их обсуждение

Таксационные показатели изученных искусственных насаждений сосны обыкновенной представлены в табл. 1.

Согласно исследованиям Л.Ф. Ипатова и П.Н. Львова [12, 13], при продвижении на градус географической широты с севера на юг средняя высота древостоя в черничном типе леса возрастает почти на 1,5 м, средний диаметр – более чем на 1,5 см; запас стволовой древесины на 1 га увеличивается на 25 м3. В южном направлении повышаются и полнота, и класс бонитета. Доля сосны в сосняке черничном колеблется от 61 до 76 %. Характерна примесь берёзы (от 9 до 16 %).

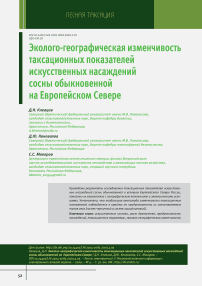

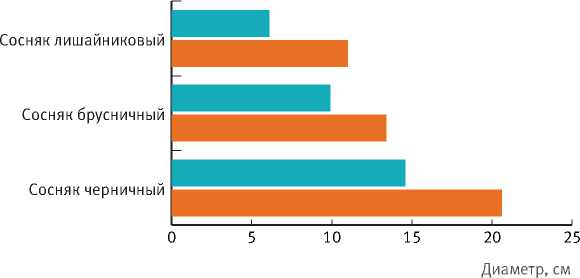

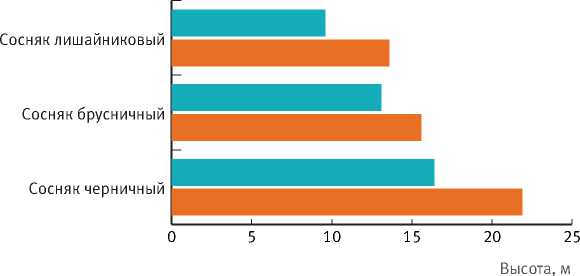

Анализируя результаты проведённых исследований (см. табл. 1, рис. 1–3), можно констатировать, что при продвижении с севера на юг значения основных таксационных показателей искусственных насаждений сосны обыкновенной возрастают. Кроме того, данные табл. 1 демонстрируют особенности формирования древостоев лесных культур, созданных методом посева. Как по широтному, так и по лесотипологическому

Таблица 1. Таксационная характеристика искусственных сосняков

Таким образом, помимо географического положения, на производительность древостоев большое влияние оказывают лесорастительные условия. П.Н. Львов с соавт. [14] при выполнении сравнительного анализа значений средних таксационных показателей хвойных одновозрастных древостоев, произрастающих в разных подзонах тайги, пришли к аналогичным выводам. Авторы отмечают географическую изменчивость одинаковых типов лесов, обусловленную снижением их производительности при продвижении с юга на север, а также указывают на разницу в характере роста анализируемых древесных пород в разных лесорастительных условиях.

Изменчивость и достоверность различий в значениях таксационных показателей исследованных искусственных насаждений сосны обыкновенной представлена в табл. 2. Для сосняков черничных и лишайниковых в южно-таежном районе значения основных показателей достоверно больше, чем в северо-таежном (t-критерий > 3). Для сосняка брусничного достоверное различие установлено только по диаметру, по высоте и запасу древесины оно недостоверно (t-критерий < 3). При рассмотрении представленных данных обнаруживается чётко выраженная дифференциация основных таксационных показателей древостоев. Так, например, различия в диаметре сосняка черничного северо-таёжного лесного района с таким же сосняком южно-таёжного лесного района достигают 6 см, с сосняком брусничным и сосняком лишайниковым – 3,5 и 4,9 см соответственно.

В целом, оценивая значения анализируемых параметров, можно отметить, что наибольшая амплитуда изменчивости таксационных показателей наблюдается в крайних по продуктивности из сопоставляемых типов леса (сосняк черничный

Северо-таежный лесной район

Южно-таежный лесной район

Рис. 1. Средние диаметры деревьев в древостоях в разных эколого-географических условиях

Северо-таежный лесной район

Южно-таежный лесной район

Рис. 2. Средние высоты деревьев в древостоях в разных эколого-географических условиях

Северо-таежный лесной район

Южно-таежный лесной район

Рис. 3. Запасы древесины в древостоях в разных эколого-географических условиях

Таблица 2. Достоверность различий средних значений таксационных показателей искусственных сосняков

Заключение

Таким образом, на основе результатов исследований можно констатировать, что средние значения таксационных показателей, характеризующие рост и продуктивность искусственных насаждений сосны обыкновенной, произрастающих на территории Европейского Севера России, находятся в тесной взаимосвязи с их географическим положением и экологическими условиями.

При продвижении с севера на юг (от северо-таёжного лесного района к южно-таёжному)

значения основных таксационных показателей исследованных искусственных насаждений сосны обыкновенной возрастают. Например, по диаметру это изменение в сосняке лишайниковом составляет 4,9 см, в сосняке брусничном – 3,5 см, а сосняке черничном – 6 см. Подобная тенденция сохраняется и для других таксационных показателей анализируемых насаждений.

Установлена зависимость производительности изучаемых древостоев от типа лесорастительных условий. При этом прослеживается чётко выраженная дифференциация основных таксационных показателей древостоев.

Результаты исследований могут внести вклад в практику ведения лесного хозяйства, дополняя имеющиеся сведения инвентаризации лесов новыми данными о показателях продукционного процесса искусственных сосняков.

Список литературы Эколого-географическая изменчивость таксационных показателей искусственных насаждений сосны обыкновенной на Европейском Севере

- Загреев, В.В. Географические закономерности роста и продуктивности древостоев / В.В. Загреев. - М.: Лесная промышленность, 1978. - 240 с.

- Hilldebrandt, G. Untersuchungen an Fichtenbestanden über zuwachs und Ertrag reiner Holzsubstanz / G. Hilldebrandt. - Berlin, 1954. - 210 p.

- Paterson, S.S. The forest area of the world and its potential productivity / S.S. Paterson. - Goteborg: Universitüt, 1956. - 216 p.

- Weck, J. Klimaindex und forstliches produktionspotential / J. Weck // Hannover-Waldhausen, 1960. - P. 67-81.

- Хильми, Г.Ф. Энергетика и продуктивность растительного покрова суши / Г.Ф. Хильми. - Л.: Гидрометеоиздат, 1976. - 62 с.

- Львов, П.Н. Изменение таксационных показателей ельника черничного в связи с широтой произрастания / П.Н. Львов, Л.Ф. Ипатов // Лесной журнал. - 1973. - № 6. - С. 14-17.

- ОСТ 56-69-83. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. - М.: Изд-во стандартов, 1983. - 10 с.

- Соколов, Н.Н. Методические указания к дипломному проектированию по таксации пробных площадей / Н.Н. Соколов. - Архангельск: РИО АЛТИ, 1978. - 44 с.

- Огиевский, В.В. Обследование и исследование лесных культур / В.В. Огиевский, А.А. Хиров. - Л.: ЛТА, 1967. - 50 с.

- Родин, А.Р. Методические рекомендации по изучению лесных культур старших возрастов / А.Р. Родин, М.Д. Мерзленко. - М.: ВАСХНИЛ, 1983. - 36 с.

- Чмыр, А.Ф. Методология лесоводственных исследований: учеб. пособие / А.Ф. Чмыр, И.А. Маркова, С.Н. Сеннов. - СПб.: ЛТА, 2001. - 96 с.

- Ипатов, Л.Ф. Строение и рост культур сосны на Европейском Севере / Л.Ф. Ипатов. - Архангельск: Северо-Западное кн. изд-во, 1974. - 107 с.

- Львов, П.Н. Лесная типология на географической основе / П.Н. Львов, Л.Ф. Ипатов. - Архангельск: Северо-Западное кн. изд-во, 1976. - 195 с.

- Львов, П.Н. Лесообразовательные процессы и их регулирование на Европейском Севере / П.Н. Львов, Л.Ф. Ипатов, А.А. Плохов. - М.: Лесная промышленность, 1980. - 113 с.