Эколого-географическая оценка состояния природных комплексов

Автор: Плишкина О.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 1 (32), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается экологическое состояние современных ландшафтов на примере территории бассейнов рек Тугнуй-Сухара (Тугнуйская котловина). На основе комплексной эколого-географической оценки проведен содержательный анализ и выявлена степень измененности природных комплексов на топологическом уровне.

Тугнуйская котловина, природные комплексы, геосистемы, ландшафты, антропогенное воздействие

Короткий адрес: https://sciup.org/142142276

IDR: 142142276 | УДК: 502.5(571.54)

Текст научной статьи Эколого-географическая оценка состояния природных комплексов

Становлению современных ландшафтов предшествовала длительная история постепенных процессов смены природных условий и факторов их формирования. В настоящее время происходит быстрое изменение структуры существующих ландшафтов, связанное главным образом с увеличением антропогенной нагрузки на все компоненты ландшафтов. Природно-антропогенные ландшафты рассматриваются В.Б. Сочавой (1978) как переменные состояния коренных природных систем. А само изменение структуры геосистем зависит не только от их местоположения и экологических условий, но и от степени нагрузки на них разнообразной хозяйственной деятельности человека и общества [1].

Природные компоненты различных геосистем даже при одном и том же виде и одинаковой степени антропогенного воздействия будут изменяться неоднозначно. Это зависит от ландшафтных особенностей геосистем, устойчивости их отдельных компонентов к тем или иным факторам.

Современное состояние межгорных котловин Селенгинского среднегорья - это результат взаимодействия двух процессов: природного и антропогенного. С одной стороны, тенденции естественного развития были типичными для перехода к ксероморфным условиям, поскольку климатические флуктуации были благоприятны для остепнения котловин и расширения степных сообществ. С другой стороны, резко возросла роль антропогенного фактора в развитии геосистем. Особого внимания при этом требуют вопросы выявления негативных последствий воздействия различных видов хозяйственной деятельности на природные комплексы. Это касается, прежде всего, освоенных территорий, к каким относятся бассейны рек Тугнуй-Сухара (Тугнуйская котловина).

В процесс природопользования включены все компоненты ландшафтов (геосистем): недра при разработке каменного угля на Тугнуйском угольном разрезе; загрязнение воздушной среды промышленными предприятиями и транспортом; истощение почвенного покрова и угнетение растительности при лесохозяйственной и сельскохозяйственной деятельности. К тому же здесь наиболее ярко проявляются региональные природные процессы, подверженные динамической антропогенной деятельности: дефляция, эрозия, заболачивание, засоление, опустынивание и др. Они при дополнительной антропогенной нагрузке постоянно увеличивают степень измененности природных ландшафтов.

На территории Тугнуйской котловины выделено 24 группы фаций. Это представители таежного и степного типов природной среды, которые относятся к двум классам геомов (североазиатские гольцовые и таежные; центрально-азиатские степные): склоновые с кедром и смешанным подлеском (1); плоских поверхностей с кустарниковым покрытием (2); склоновые с сосной и смешанным подлеском (3); склоновые с примесью сосны и подлеском из рододендрона даурского (4); подгорные болотно-луговолесной серии с березой и сосной (5); долинные заболоченных лугов (6); склоновые кедровые с елью и лиственницей кустарничково-зеленомошные (7); плоских поверхностей с подлеском из рододендрона даурского (8); склоновые травяные с кустарниковым подлеском (9); склоновые травяные с подлеском из рододендрона даурского остепненные (10); подгорных равнин кустарниково-травяные остепненные

(11); долинные лугово-тальниково-тополево-сосновые серии (12); полого-склоновые мелкодерновинно-злаковые типчаковые (13); склоновые каменистые низкоразнотравные и полынные литофильные (14); склоновые караганово-злаковые (15); пологосклоновые разнотравно-типчаково-пижмовые (16); днищ котловин (подгорные) крупнозлаковые ковыльно-житняковые (17); подгорные (равнин и днищ котловин) караганово-злаковые (18); террас и шлейфов мелкодерновинно-злаковые литофильные (19); днищ котловин кобрезиево-типчаковые и низкотравные остепненно-луговые мерзлотные (20); долинные осоково-лугово-болотные солонцеватые (21); низинные ирисово-луговые в сочетании с вострецово-степными и солончаками (22); долинные лугово-болотные, местами солончаковатые (23); бессточных озерных депрессий солончаковатые и солончаковато-луговые (24).

Оценка территории на уровне групп фаций связана с тем, что познание строения географического ландшафта, его природных свойств и современного состояния наиболее глубоко может быть проведена только через изучение элементарных геосистем (групп фаций). Такое изучение дает возможность широкого эколого-географического анализа любой территории.

Для оценки экологического состояния ландшафтов бассейнов рек Тугнуй-Сухара за основу взята методика, предложенная И.Н. Ротановой и др. (1997) по выявлению площадного проявления негативных природно-антропогенных процессов, происходящих в ландшафтах. Методика включает комплексный (ландшафтный) подход, который требует учета и изучения всех основных, значимых факторов, как природного, так и антропогенного характера .

Основные факторы антропогенного воздействия сгруппированы по характеру территориального распространения (площадные (пв), локальные (лк), линейные (лн)) (табл. 1).

Таблица 1

Основные факторы антропогенных воздействий

|

Факторы антропогенных воздействий |

Виды хозяйственного использования |

Характер распространения |

|

Сельскохозяйственный |

Пашни, пастбища, сенокосы, залежи, отары |

Площадное, локально-площадное |

|

Селитебно-промышленный |

Населенные пункты, сопровождающие их свалки строительного и бытового мусора, карьеры, отвалы, мелиоративные сооружения |

Локально-мелкоплощадное, локально-линейное |

|

Лесохозяйственный |

Вырубки, гари, лесовозные дороги, первичные отходы обработки древесины |

Площадное, локально-площадное |

|

Транспортно-системный |

Все типы дорог: автодороги республиканского и местного значения, проселочные дороги, железнодорожные пути; линии электропередач и связи |

Линейное |

На основе природных характеристик произведен отбор основных и определяющих природноантропогенных процессов.

Дефляция. Дефляционные процессы закономерно проявляются на территории района, с хорошо развитым горно-котловинным рельефом, где преобладают резко-континентальные климатические условия, господствуют обширные открытые (безлесные), выровненные пространства, преобладают среди почвообразующих пород отложения легкого механического состава (средне- и легкосуглинистые песчанистые почвы). Дефляция (д) оценена в процентах (%) по проявлению от площади группы фаций (табл. 2).

Водная эрозия . Проявление процессов водной эрозии для территории района связано с разными факторами: с особенностями климатических условий (ливневого характера); морфометрическими показателями рельефа (глубина местных базисов эрозии, крутизна склонов и расчлененность территории); своеобразием почвенного покрова (лессовидные породы легкого механического состава, подстилающие породы). Для склонов Заганского, Цаган-Дабанского и Тугнуйского хребтов свойственны поверхностный смыв и линейный размыв почв, особенно в годы интенсивного выпадения дождевых осадков. Классификация интенсивности эрозионных процессов (э) оценена по площадному проявлению в процентах (табл. 2).

Засоление. Для территории района характерны встречающиеся почвы галогенного ряда, образующие простые и сложные комплексы с окружающими их зональными почвами. Процессу засоления способствуют пониженные слабодренированные участки, расположенные по широким распадкам и падям долин рек Тугнуя и Сухары, а также местные климатические особенности, связанные с частыми засуш- ливыми периодами. Процесс засоления (з) определен по площади совместного распространения природных и вторично засоленных почв в процентах (%) от площади группы фаций (табл. 2).

Заболачивание. Процесс заболачивания проявляется в последнее время на небольших участках, особенно в северо-восточной части района у сел Никольское, Кусоты, пос. Саган-Нур, в районе добычи каменного угля и других местах. Основные причины образования процесса заболачивания связаны с природными факторами. Это особенности климатических условий, своеобразность строения рельефа, обводненность подстилающих пород, а также островное распространение многолетнемерзлотных грунтов. Однако наблюдающееся повышение уровня грунтовых вод приводит к интенсивному заболачиванию местности, которое, в свою очередь, связано с двумя причинами: первая - на исследуемой территории проходит серия глубинных разломов, которые интенсивно обводнены в результате активизации добычи каменного угля; вторая - строительство искусственных водохранилищ нарушило дебит подземных вод. Заболачивание (зб) оценивалось по площадному проявлению в процентах (%) к площади группы фаций (табл. 2).

Опустынивание . В последнее время на территории активно стали проявляться процессы опустынивания. Они хорошо прослеживаются в окрестностях сел Шаралдай, Цолга и др. Основными причинами опустынивания являются пастбищная деградация растительности и распашка почвенного покрова. Опустынивание (о) оценено в процентах (%) по проявлению от площади группы фаций (табл. 2).

Таблица2

Экологическое состояние ландшафтов бассейнов рек Тугнуй-Сухара

|

Группы фаций |

Процент от площади |

Виды хозяйственного воздействия |

Площадь проявления природноантропогенных процессов от площади группы фаций, % |

К |

|||||||||

|

пв |

лк |

лн |

д |

э |

з |

зб |

о |

||||||

|

п |

с |

пб |

л |

||||||||||

|

1 |

2 |

- |

- |

- |

+ |

- |

- |

- |

3 |

- |

- |

- |

I |

|

2 |

2 |

- |

- |

- |

+ |

- |

- |

3 |

2 |

- |

- |

- |

I |

|

3 |

1 |

- |

- |

- |

+ |

- |

- |

2 |

3 |

- |

- |

- |

I |

|

4 |

10 |

- |

- |

- |

+ |

- |

+ |

5 |

4 |

- |

- |

- |

I |

|

5 |

2 |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

- |

- |

15 |

- |

I |

|

6 |

0,5 |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

- |

- |

- |

24 |

- |

I |

|

7 |

1 |

- |

- |

+ |

+ |

- |

+ |

3 |

2 |

- |

6 |

- |

I |

|

8 |

3 |

- |

- |

+ |

+ |

- |

+ |

7 |

6 |

- |

- |

- |

I |

|

9 |

6 |

- |

+ |

+ |

++ |

+ |

+ |

12 |

15 |

- |

- |

- |

II |

|

10 |

30 |

- |

+ |

+ |

++ |

+ |

+ |

24 |

18 |

- |

- |

- |

III |

|

11 |

6 |

- |

+ |

++ |

+ |

+ |

12 |

13 |

- |

- |

8 |

II |

|

|

12 |

0,5 |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

2 |

6 |

- |

8 |

- |

I |

|

|

13 |

7 |

++ |

+ |

++ |

- |

+ |

++ |

24 |

29 |

- |

- |

6 |

III |

|

14 |

8,5 |

+ |

+ |

++ |

- |

+ |

++ |

40 |

26 |

4 |

- |

2 |

IV |

|

15 |

0,3 |

- |

+ |

++ |

- |

- |

+ |

15 |

11 |

- |

- |

10 |

II |

|

16 |

2 |

+++ |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

45 |

31 |

- |

- |

- |

IV |

|

17 |

4 |

+++ |

+ |

++ |

- |

++ |

++ |

30 |

28 |

- |

10 |

- |

III |

|

18 |

0,4 |

- |

+ |

++ |

- |

- |

- |

13 |

10 |

2 |

- |

5 |

II |

|

19 |

8 |

+++ |

+ |

+ |

- |

+ |

++ |

30 |

29 |

5 |

2 |

6 |

IV |

|

20 |

2 |

++ |

+ |

++ |

- |

++ |

++ |

26 |

15 |

- |

7 |

- |

III |

|

21 |

0,3 |

- |

++ |

++ |

- |

- |

+ |

4 |

6 |

6 |

21 |

- |

II |

|

22 |

3 |

+ |

+++ |

++ |

- |

- |

+ |

21 |

15 |

18 |

6 |

- |

III |

|

23 |

0,3 |

- |

+++ |

+ |

- |

- |

+ |

4 |

5 |

11 |

28 |

- |

III |

|

24 |

0,2 |

- |

- |

+ |

- |

- |

+ |

11 |

3 |

26 |

3 |

- |

III |

Воздействие: - отсутствует; + незначительное; ++ умеренное; +++ значительное.

Процессы опустынивания в степных котловинах Бурятии связаны в основном с пахотными формами землепользования и наблюдаются в долинах р. Селенги и ее притоков, где имеются наиболее благоприятные природные условия. Они приурочены к экотоным территориям лесостепных, аридных ландшафтов на песках и лессовидных супесях. При распашке эти участки подвергаются процессам интенсивной ветровой эрозии и опустынивания. Очаги опустынивания имеют ареальную (локальную) структуру проявления, они достаточно постоянны и при благоприятных условиях могут увеличивать свои размеры [2].

Степени измененности природных ландшафтов. Итоговые характеристики экологического состояния (степени измененности - К) природных комплексов получены путем синтеза всей имеющейся информации, выполнены как экспертным путем, так и с применением математических методов.

На основе проведенных исследований выделены четыре степени измененности групп фаций: I -низкая (0 - 20%), II - средняя умеренная (20 - 40%), III - средняя интенсивная (40 - 70%) и IV - высокая (70 и выше %). Степени измененности определялись на основе суммирования значений экологически значимых параметров, выраженных процентным проявлением природно-антропогенных процессов и с учетом различных видов хозяйственного использования площади групп фаций (табл. 2). Так, например, группа фаций под № 2 (плоские поверхности с кустарниковым покрытием (лиственничные леса)) имеют два вида природно-антропогенных процессов (дефляция и эрозия), в сумме дают 5 % площадного проявления. Хозяйственное воздействие практически отсутствует и проявляется в незначительном лесохозяйственном использовании. Соответственно степень измененности будет отнесена к низкой, в пределах 0 - 20 % (1-я степень).

Одной из наиболее видоизмененных будет группа фаций под № 19 (террасы и шлейфы мелкодер-новинно-злаковые литофильные (степи)). Проявление получили все 5 основных природноантропогенных процессов (дефляция, эрозия, засоление, опустынивание, заболачивание), в сумме дающие 72% (4-я степень). К тому же здесь имеются все виды хозяйственного воздействия, связанные, прежде всего, с освоением пахотных земель.

При оценке определен удельный вес каждой группы фаций от общей площади исследуемой территории. Это дает возможность проанализировать степень измененности всего природного комплекса бассейнов рек Тугнуй-Сухара.

Низкая степень измененности (I). Отнесены группы фаций (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12), удельный вес которых от общей площади исследуемой территории составляет 22%. Для них характерны проявления негативных процессов (дефляция, эрозия, заболачивание) в силу природной предрасположенности при незначительном хозяйственном использовании. В основном это лесные геосистемы, расположенные в водораздельной части хребтов Заганского и Цаган-Дабан, где локально ведутся лесозаготовительные работы.

Средняя умеренная степень изменённости (II). Это в основном лесостепные участки территории и ее окружение, занятые кормовыми угодьями (сочетание пастбищ и сенокосов). Здесь частично проводятся промышленные и несанкционированные рубки леса. Участки пашни отсутствуют или незначительны. Негативные процессы обусловлены как природными, так и антропогенными воздействиями. Распространение получили процессы дефляции и эрозии. Сюда отнесены группы фаций: 9, 11, 15, 18, 21. Удельный вес этой категории - 13%.

Средняя интенсивная степень измененности (III). Для неё характерен относительно большой спектр проявлений процессов природного и антропогенного характера. Практически все группы фаций данной категории имеют средний процент использования земель, связанный с распаханностью и наличием пастбищных угодий, а также лесохозяйственным использованием. В основном это пологосклоновые и склоновые группы фаций (10, 13, 17, 20, 22, 23, 24). Для них характерно проявление практически всех негативных процессов с явным преимуществом антропогенных. Природные комплексы со средней интенсивной степенью измененности занимают большую часть района (общий удельный вес - 46,5%).

Высокая степень измененности (IV). Сюда относятся обширные территории (удельный вес -18,5%), распаханные более чем на 60%, с высокими степенями проявления процессов дефляции и эрозии (почти весь Тугнуйский хребет, окрестности сел Мухоршибирь, Шаралдай и др.), подверженные интенсивному пастбищному использованию пологие склоны Цаган-Дабанского хребта и обширные территории, занятые Тугнуйским угольным разрезом (группы фаций: 14, 16, 19)).

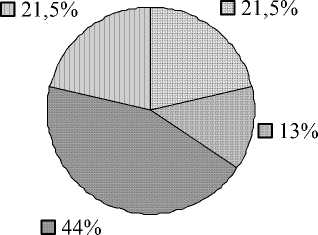

Для небольших участков некоторых групп фаций (3, 5, 13, 14 южнее с. Цолга) определена другая, более низкая степень измененности этих территорий, на уровне отдельных фаций. Так, например, трансформированность участков 3, 5, в связи с усилением хозяйственной деятельностью имеет среднюю интенсивную степень измененности (III), а 13 - высокую (IV), а небольшой островок групп фаций 14 - среднюю умеренную (II). С учетом этих дополнений удельный вес рассматриваемой территории с разной степенью измененности будет следующим: I - 21,5%; II - 13%; III - 44%; IV - 21,5%.

Исследования показывают, что значительная часть рассматриваемой территории сильно преобразована хозяйственной деятельностью (65,5 % - со степенью измененности III и IV), особенно это касается степных и лесостепных равнинных участков (рис. 1).

Степень измененности:

I - низкая

II - средняя умеренная

III - средняя интенсивная

IV - высокая

Рис. 1 Диаграмма измененности ландшафтов

Неизмененных геосистем к настоящему времени не осталось. Те же участки, которые непосредственно не затронуты хозяйственным использованием, так или иначе, испытывают косвенное влияние антропогенеза (например, за счет миграции загрязняющих веществ в воздушных и водных потоках от промышленных источников и сельхозугодий).

Полого-склоновые степные группы фаций слаборасчлененных склонов практически полностью распаханы, а нераспаханные территории заняты пастбищными угодьями. Определяющими экологическими факторами здесь выступают изменение структуры почвенного покрова в результате распашки с проявлением дефляции и, реже, процессов засоления на естественных кормовых угодьях и пашнях. Имеют место фрагментарные по площади и сильные по степени проявления процессы водной эрозии.

Склоновые лесостепные, полого-склоновые супесчано-песчаные лесостепные группы фаций с сосновыми лесами, подверженные некоторой деградации растительности. На территории отмечается интенсивный выпас скота, приводящий к проявлению процессов дигрессии пастбищ.

Равнинные пойменные луговые и лугово-болотные группы фаций характеризуются наличием понижений, временных водотоков, заозеренных и заболоченных участков , галофитных сообществ. Некоторые из них значительно распаханы , оставшиеся территории заняты пастбищами. Нераспаханные участки используются, главным образом, как пастбищные угодья и сенокосы.

В последнее время (15 - 20 лет) происходит увеличение площадей сенокосов и пастбищ за счет заброшенных пашен. Многие заброшенные сельхозугодья представлены теперь залежными землями. Восстановление нарушенной распашкой растительности протекает по типу вторичных сукцессий. Процесс восстановления может прерваться повторной, иногда неоднократной распашкой, в таких случаях сукцессия приобретает циклический характер.

Смены, вызванные нарушением растительности (демутационные смены) в степной и лесостепной зоне, описаны многими авторами и имеют общие черты. Обобщающая схема выглядит следующим образом: 1 стадия - бурьянная (господство 1-2-летних видов сорного разнотравья - полынь, донник); 2 стадия - корневищных злаков (пырей ползучий, костер безостый, змеевка растопыренная и др.); 3 стадия - рыхлокустовых злаков (в травостое преобладают степные виды, с сохранением большого участия залежных злаков - мятлик оттянутый, тонконог гребенчатый, типчак); 4 стадия - плотно-дерновинных злаков (ковыль), завершающая восстановительную сукцессию. В зависимости от вида хозяйственного использования залежей и особенностей почв сукцессия может длиться в среднем около 30 лет. Наибольшее распространение получают бурьянные, пырейные, полынно-злаковые, полынные залежи, которые при нехватке естественных пастбищ постоянно используются под выпас.

Вырубочные и гаревые геосистемы занимают лесостепные и лесные участки, прилегающие к днищу котловины, горным хребтам. Их число с каждым годом повышается, что связано с увеличивающейся пожароопасной обстановкой в районе и во всей республике.

Полученные показатели, отражающие экологические характеристики, позволили провести содержательный анализ и определить степень измененности природных комплексов и дать им комплексную эколого-географическую оценку.