Эколого-географические особенности и перспективы использования Salicornia perennans в качестве масличной и энергонасыщенной культуры

Автор: Нестеров Виктор Николаевич, Розенцвет Ольга Анатольевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние условий произрастания (эдафические, климатические, биотические факторы) на физиолого-биохимические характеристики растений Salicornia perennans, произрастающих в бассейне Средней и Нижней Волги. Установлено, что данный вид образует монодоминантные ценозы на солончаках, своеобразные пояса по берегам соленых озер, сменяющиеся в направлении градиента увлажнения и засоления. Растения имели суккулентный облик, который связан с оводненностью органов. Выявлено, что возрастание оводненности листьев растений (на 17%), связано с постепенным усилением аридности климата и достаточно сильно сказывается на процессах синтеза и распада биополимеров, таких как липиды и белки. Показана потенциальная возможность использования видов рода Salicornia (на примере S. perennans) в качестве масличной и/или энергонасыщенной культуры.

Засоленные почвы, аридизация климата, надземная и подземная биомасса, липиды, белки, абиотические факторы среды

Короткий адрес: https://sciup.org/148205367

IDR: 148205367 | УДК: 575.857+581.1

Текст научной статьи Эколого-географические особенности и перспективы использования Salicornia perennans в качестве масличной и энергонасыщенной культуры

ослабленной конкуренцией, хотя и на непродолжительное время. Эти два признака – большое количество семян в годичной биомассе и способность произрастать на условно непригодных для культурных растений землях указывают на потенциальную возможность их использования в качестве с/х растений. Галофитное растениеводство, использующее для орошения соленые воды, может стать важным источником производства масличных и энергонасыщенных культур в аридных районах России и Средней Азии [4]. Известен целый ряд растений данного рода, семена которых содержат высокие концентрации полиненасыщенных жирных кислот [5, 6]. Так, один из видов Salicornia bigelovii дает 1,7 кг биомассы и 0,2 кг масличных семян на квадратный метр, что превышает урожайность сои и других масличных культур [4]. Следовательно, галофиты, приспособленные к жизнедеятельности в условиях засоления, с одной стороны являются потенциально перспективными культурными растениями, а с другой – видами, позволяющими вернуть в хозяйственный оборот нарушенные земли, снизить техногенное воздействие на окружающую среду, уменьшить засоление почвы [7, 8]. Истинные галофиты (виды родов Salicornia L., Suaeda Forssk. ex. и др.) даже нуждаются в засоленной почве, в то время как культурные гликофиты переносят лишь слабое засоление.

Известно, что солеустойчивость галофитов обусловлена необходимостью адаптации растений к осмотическому, токсическому и окислительному воздействию [9]. Замедленный обмен веществ галофитов в сравнении с гликофитами, позволяет растениям выживать в условиях засоления почвы, так как освобождает множество ресурсов (структурных блоков и энергии), необходимых для реализации защитной программы [10]. Экологическая оценка галофитов, особенности их физиолого-биохимических признаков при развитии на различных почвенных субстратах, отбор ценных кормовых, пищевых, лекарственных, масличных видов является актуальной задачей в условиях продолжающейся аридизации климата и антропогенной деградации земель [11]. Хотя галофиль-ных культурных растений нет, идет целенаправленный поиск использования нетрадиционных путей ведения с/хозяйства с участием галофитной растительности [5, 12]. Засоленные почвы на территории России составляют порядка 53 997 тыс. га (3,3% почвенного покрова страны или 5,0% площади равнинных территорий), а в южных регионах достигают 30–40% от площади с/хозяй-ственных угодий [13]. Приведенные факты свидетельствуют о необходимости последовательного изучения жизнедеятельности галофитов, особенно в естественной среде, выявления важнейших характеристик, обеспечивающих успешность произрастания на засоленных территориях и хозяйственно-полезные свойства.

Цель работы – исследовать влияние условий произрастания (эдафические, климатические, биотические факторы) на физиолого-биохимические характеристики Salicornia perennans . В задачу работы входило также показать потенциальную возможность использования видов рода Salicornia (на примере S. perennans ) в качестве масличной и/или энергонасыщенной культуры.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Объект исследования – Salicornia perennаns Willd. относится к сем. Chenopodiaceae. Растительный материал отбирали во второй декаде сентября 2013 и 2014 г., т.е. в конце вегетационного периода, когда однолетние растения полностью завершают свой рост и образуют семена. Станции отбора проб расположены на левобережной части Среднего и Нижнего Поволжья в Самарской, Саратовской, Волгорадской и Астраханской областях. Координаты станций отбора проб, нормы среднемесячных температур в период вегетации представлены в табл. 1.

В пределах одного фитоценоза размер закладываемой площадки для отбора проб растений и почвы составлял 10–15 м2. Следует уточнить, что у S. perennаns также как и у других видов рода редуцированные листья и стебель выпол- няют функцию листьев. Растения S. perennаns всегда прямостоячие, с членистыми, супротивными, голыми ветвями, осенью красного цвета и с семенами. Для биохимических анализов использовалась средняя часть таких «листьев» из 15–20 типичных растений, исключая самые мелкие и самые крупные экземпляры, произрастающие на площадке. Из объединенной биомассы листьев составляли три-пять независимых биологических проб (2–4 г сырой массы), которые потом и использовались для биохимических анализов. Экстракцию и анализ липидов в растительном материале проводили методами, описанными ранее [14]. Водорастворимый белок (ВБ) анализировали по методу Брэдфорд [15]. Суммарное содержание липидов рассчитывали как сумму проанализированных отдельно нейтральных липидов (НЛ), глико- (ГЛ) и фосфолипидов (ФЛ). Оводненность тканей рассчитывали после определения сырого и сухого веса как отношение содержания воды к сухому весу, в %. Для определения массы корней, стеблей и листьев отбирали 10–20 экземпляров растений типичных для выбранного фитоценоза.

Галофитные растительные сообщества исследовались в рамках системы классификации Браун–Бланке.

Агрохимический анализ почвы осуществлен в ФГБУ «Станция Агорохимической службы «Самарская», г. Самара.

Данные в таблицах и рисунках представлены как средние арифметические со стандартной ошибкой. Для выявления зависимостей использовали расчет коэффициента корреляции Спирмена. Все статистические расчеты выполнены с использованием программ Statistica 6.0 for Windows и Microsoft Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В литературе отмечено, что растительные сообщества с участием S. perennаns могут произрастать как на увлажненных береговых полосах различных соленых водоемов, так и на недавно освободившихся участках после отступления соленой воды, часто на периодически затапливаемых засоленных территориях [16]. Встречается S. perennans и в сильнозасоленных понижениях рельефа, но обязательно с высоким уровнем влажности почвы.

В наших исследованиях все выбранные экспериментальные площадки относятся к береговым участкам озер Б. Морец (№2), Булухта (№3), Эльтон (№4), Баскунчак (№5). Участок близ села Августовка (№1) представляет собой солончак, образовавшийся из-за близкого залегания грунтовых вод к поверхности.

Анализ почвы показал, что степень ее засоления высокая и составляет – 2–8 % от сухой

Таблица 1 . Место и координаты станций отбора проб растений и почвы, нормы средней месячной температуры за период вегетации (данные Гидрометцентра России)

|

№ станции |

Координаты |

Н°рмы средней месячн°й температуры, t ( ° C) |

|||||

|

Апрель |

Май |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

||

|

1 |

52 ° 15'с.ш„ 50 ° 42в.д. |

6,4 |

14,9 |

18,5 |

20,6 |

18,6 |

12,9 |

|

2 |

51 ° 28'с.ш., 50 ° 01'в.д. |

7,4 |

15,4 |

19,4 |

21,4 |

19,6 |

13,7 |

|

3 |

49 ° 22'с.ш., 46 ° 06в.д. |

9,6 |

17,0 |

21,1 |

23,5 |

22,0 |

16,1 |

|

4 |

49 ° 07' с.ш., 46 ° 50'в.д. |

9,6 |

17,0 |

21,1 |

23,5 |

22,0 |

16,1 |

|

5 |

48 ° 12'с.ш., 46 ° 49'в.д. |

11,1 |

18,3 |

22,8 |

25,2 |

23,3 |

17,4 |

Примечание: №1 – Село Августовка Самарской обл., солончаки, №2 – Оз. Большой Морец, рядом с п. Солянка Саратовской обл., №3 – Оз. Булухта Волгоградской обл., №4 – Оз. Эльтон, устье реки Б. Сморогда, Волгоградская обл., №5 – Оз. Баскунчак, рядом с с. Малый баскунчак, Астраханская обл.

массы (табл. 2) [13]. На станциях №3 и 5 уровень засоления был выше в сравнении с другими участками. Наиболее засоленные участки исследуемой территории, где произрастали растения, отличались и наибольшей увлажненностью почвы – 19–38 %. pH исследованных почв был 7,6–8,2 – щелочной. По содержанию основных макроэлементов выделялась станция №1, где было отмечено самое высокое содержание N, P и K в почве. Отношение С/N, характеризует обеспечение азотом гумуса. Эта величина составляла 11,6 и 13,6 на станциях №1 и №2, соответственно, несмотря на то, что на последней содержание азота было существенно ниже. На остальных участках отношение С/N было в два и более раз выше, что свидетельствует об обе-дненности почв азотом.

Ценотическое окружение исследуемых мест произрастания S. perennans варьировало, хотя практически повсеместно он является на засоленных и увлажненных участках почвы доминирующим видом. Средняя высота трав составляла 25–45 см. Проективное покрытие S. perennans составляло 15–65 %, при общем проективном покрытии трав 25–65% (табл. 3).

Наиболее крупные по содержанию сух. массы растения, включая корень, стебель и лист встречались на станции №4 (в районе оз. Эль-

Таблица 2 . Некоторые физико-химические характеристики почвы на станциях отбора проб

|

Почвенные характеристики |

Содержание некоторых макроэлементов |

||||||||

|

№ станции |

Влажность, % |

Соленость, % (сух. остаток) |

pH |

N, % |

C, % |

H, % |

C/N |

P, % |

K, % |

|

1 |

19,00 |

3,00 |

7,60 |

0,53 |

6,15 |

1,53 |

11,60 |

0,0089 |

0,07 |

|

2 |

4,40 |

1,60 |

8,20 |

0,07 |

0,95 |

0,17 |

13,57 |

0,0023 |

0,03 |

|

3 |

29,40 |

5,90 |

7,90 |

0,04 |

1,68 |

1,80 |

42,00 |

0,0005 |

0,02 |

|

4 |

23,80 |

1,60 |

8,00 |

0,05 |

1,28 |

0,40 |

25,60 |

0,003 |

0,03 |

|

5 |

37,90 |

7,90 |

8,10 |

0,08 |

2,47 |

1,57 |

30,87 |

0,0006 |

0,04 |

Таблица 3 . Характеристики сообществ в местах отбора проб. Проективное покрытие видов, %

|

№ станции |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Размер площадки, м2 |

15 |

15 |

12 |

10 |

10 |

|

Общ. проект. покр., % |

61 |

25 |

36 |

65 |

32 |

|

Средн. выс. трав, см |

45 |

25 |

35 |

45 |

35 |

|

Salicornia perennans |

55 |

20 |

35 |

65 |

15 |

|

Suaeda salsa |

5 |

1 |

1 |

||

|

Puccinellia distans |

+ |

3 |

|||

|

Limonium caspium |

3 |

||||

|

Tamarix ramosissima |

5 |

||||

|

Phragmites australis |

+ |

5 |

Примечание: Встречались в одном геоботаническом описании: 1 Artemisia paucifl ora , Suaeda acuminata (+); Limonium gmelinii, Petrosimonia triandra, Puccinellia gigantea (1); Halimione verrucifera (3)

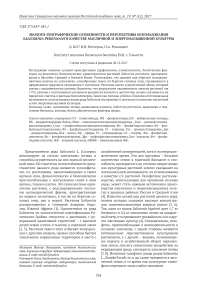

тон)– в среднем 3,8 г. сух. м., а наиболее мелкие – на ст. №1 и 5 – 0,2 и 0,4 г. сух м., соответственно (рис. 1).

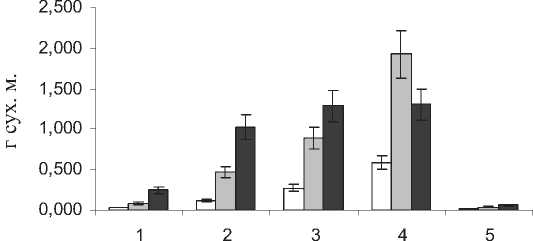

Как показали наши результаты содержание влаги в исследуемых растениях различалось в зависимости от места произрастания и составляла от 14 до 90 % (рис. 2). Последнее значение, как правило, характерно для суккулентных эуга-

□ Корень □ Стебель □ Лист

№ станции отбора проб

Рис . 1 . Содержание сух. м. в органах S. perennans

□ Корень □ Стебель □ Лист

100 п

1 2 3 4 5

№ станции отбора проб

Рис . 2 . Оводненность органов S. perennans

лофитов, т.к. благодаря запасу жидкости происходит разбавление солей внутри растительного организма [17].

Наименее оводненные корни отмечены у растений станции №5 (14%), а наименее оводненные листья - у растений на станции №1 (68%).

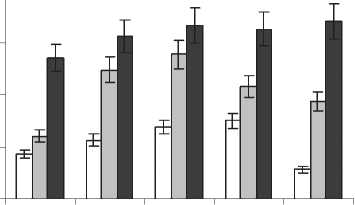

Для того, чтобы проверить существует ли связь между семенной продуктивностью растений и их фитомассой были измерены 10 типичных растений на станции №4, где встречались наиболее крупные представители вида S. perennans . Масса растений варьировала от 10 до 75 г., а содержание семян - от 700 до 4600 шт на одно растение (рис. 3). Для растений с массой 10-30 г. количество семян составляло 700-1600 шт, а для растений с массой 45-75 г. - 1400-4600 шт. В целом установлено, что, чем крупнее было растение, тем большее количество семян оно содержало.

Далее была проанализирована фитомасса листьев с семенами с разных станций отбора проб на компонентный состав липидов и белков, которые характеризуют признаки маслич-ности и энергонасыщенности культуры.

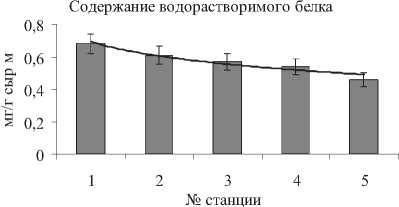

Метаболизм азотсодержащих соединений, в первую очередь белков, играет важную роль в общем обмене веществ и в значительной мере определяет продуктивность растений. От уровня синтеза белка в клетке зависит интенсивность роста вегетативных органов [18]. Содержание водорастворимой фракции белка, которое обыч- но составляет более 50% от общего содержания белка, в надземной части S. perennans равнялось 0,5-0,7 мг/г сыр. м. в зависимости от места произрастания.

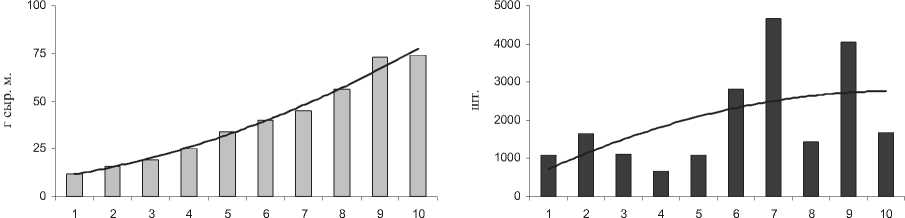

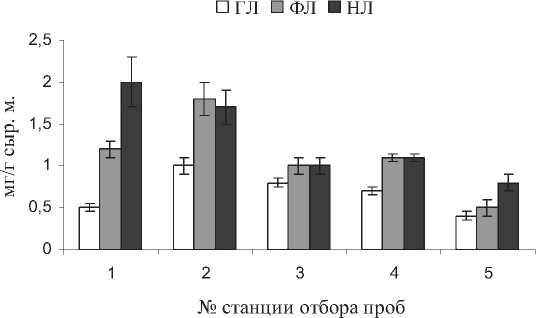

Анализ липидов надземной части растений показал, что содержание ГЛ, основных мембранных липидов хлоропластов, составило 0,41,0, ФЛ, которые составляют основу внешних мембран клеток и их органелл, - 0,5-1,8, НЛ, несущих в основном запасную и энергетическую функцию - 0,8-2,0 мг/г сыр. м. (рис. 4). Наибольшее количество структурных компонентов мембран - ГЛ и ФЛ отмечено на станции № 2, энергетических НЛ - на станции № 1.

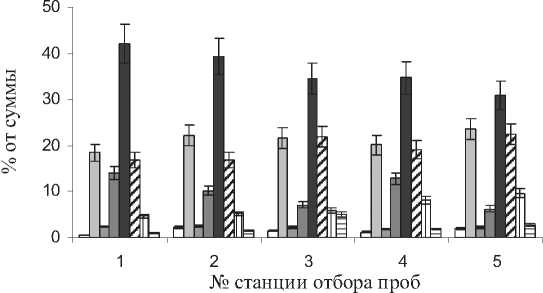

В составе липидов было идентифицировано 18 компонентов: структурные мембранные липиды - Мгдг, Дгдг, Схдг, Фх, Фэ, Фг, Ст; запасные липиды - Таг, Даг, Вск, Эф, Уг, Сп; минорные компоненты и продукты метаболизма липидов - Фи, Фс, Дфг, Кис, Фк.

Анализ состава липидов показал высокое относительное содержание Дгдг (42-47%) по сравнению с Мгдг (28-34%), что вероятно объясняется тем, что растения пребывали в фазе плодоношения в конце вегетационного периода, так как в зеленой массе молодых растений, как правило, преобладает Мгдг (табл. 4). Состав ФЛ отличался высоким относительным содержанием обычно минорного Фи - 12-19%, однако наибольшее количество отмечено для Фх - 50-61% и Фэ - 14-21%.

Рис. 3 . Масса 10 типичных растений S. perennans , г. сыр.м. (слева) и число их семян, шт. (справа).

Станция № 4

Рис. 4 . Содержание ГЛ, ФЛ, НЛ в листьях S. perennans

Таблица 4 . Состав липидов листьев S. perennans , % от суммы ГЛ, ФЛ и НЛ

|

Липиды |

№ станции отбора проб |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Мгдг |

28,5 |

34,0 |

32,3 |

28,7 |

27,0 |

|

Дгдг |

46,5 |

45,5 |

42,5 |

46,8 |

46,0 |

|

Схдг |

25,0 |

20,5 |

25,2 |

24,5 |

27,0 |

|

Фх |

50,2 |

50,4 |

55,3 |

58,4 |

61,1 |

|

Фэ |

21,2 |

20,1 |

17,1 |

14,3 |

16,7 |

|

Фг |

9,9 |

13,3 |

12,5 |

13,2 |

9,1 |

|

Фк |

Сл. |

Сл. |

Сл. |

Сл. |

Сл. |

|

Фи |

18,7 |

16,1 |

15,2 |

12,1 |

11,6 |

|

Дфг |

Сл. |

0,1 |

Сл. |

Сл. |

Сл. |

|

Фс |

Сл. |

Сл. |

Сл. |

2,0 |

1,6 |

|

Ув |

4,9 |

14,7 |

13,3 |

10,4 |

20,4 |

|

Эф |

6,8 |

7,1 |

8,7 |

3,9 |

14,6 |

|

Вск |

0,4 |

1,1 |

2,2 |

1,4 |

1,8 |

|

Таг |

47,0 |

29,1 |

24,4 |

36,8 |

16,4 |

|

Неизвестные |

10,4 |

6,0 |

7,9 |

11,1 |

4,9 |

|

Кис |

10,4 |

10,5 |

8,6 |

5,9 |

9,7 |

|

Сп |

9,5 |

14,7 |

16,7 |

15,3 |

14,6 |

|

Ст |

7,8 |

11,3 |

13,9 |

10,2 |

12,3 |

|

Даг |

2,8 |

5,5 |

4,3 |

5,0 |

5,3 |

Примечание: среднее квадратичное отклонение составляет не более 10 %. Сл. - следовое количество

Одной из важнейших функций НЛ является запасание энергии. Эту роль выполняют Таг, которые служат формой хранения углерода и представляют собой важные вместилища питательных веществ. Эпидермис листьев, как правило, покрыт Вск, слой которых защищает их от потери влаги, механических и химических повреждений, патогенов и пр. Стерины способствуют стабилизации мембран, влияя на их текучесть и даже способны защищать зеленые части растений от перегрева. Было установлено, что содержание Таг и Вск взаимосвязано с содержанием в почве P (r=0,90, p =0,04 и r= -0,88, p =0,04), а содержание Ст взаимосвязано с отношением С/N в почве (r=0,87, p =0,04).

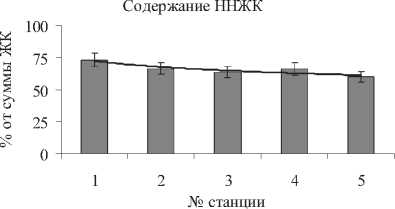

В составе ЖК были идентифицированы пальмитиновая (18-24%), стеариновая (2-3%), олеиновая (7-14%), линолевая (31-42%) и линоленовая (17-22%) кислоты (рис. 5). Как видно подавляющее количество ЖК составляют ненасыщенные кислоты, среди которых доминирует линолевая кислота. Как известно, именно данная ЖК содержится в семенах и маслах подсолнечника, льна, кукурузы, сои, облепихи и др. [19,20].

Исследование растений S. perennans, произрастающих на пяти независимых площадках, показало, что в целом данный вид образует монодоминантные ценозы на солончаках или своеобразные пояса по берегам соленых озер, сменяющиеся в направлении градиента увлаж-

□ С<16:0 □ С 16:0 ПС 18:0 ■ С 18:1 ■ С 18:2 И С 18:3 И С>20:0 В X

Рис . 5 . Состав ЖК в листьях S. perennans . Х - неизвестные ЖК

нения и засоления. Растения имели суккулент-ный облик, который непосредственно связан с оводненностью органов, в частности листьев,. Было установлено, что оводненность листьев связана с отношением главных макроэлементов в почве - С/N (r=0,90; p= 0,04), и, в основном, S. perennans произрастает на влажных почвах относительно бедных азотом. Следует подчеркнуть, что оводненность листа не была связана с накоплением ни сухой, ни сырой массы растений, но, что интересно, возрастала в направлении расположения выбранных станций от севера к югу - от 68 до 85%.

Как известно, наличие или недостаток овод-ненности органов достаточно сильно сказывается на биохимических параметрах, в частности на процессах синтеза и распада биополимеров, таких как липиды и белки, которые и составляют биохимическую основу масличных и энергонасыщенных культур. Очень тесно оводненность листьев коррелировала с относительным содержанием линоленовой кислоты (r=0,97, p =0,01) и длинноцепочечных ЖК (r=0,90, p =0,04), отношением ГЛ/ФЛ (r=0,97 p =0,04) в листьях. Однако оводненность имела отрицательную взаимосвязь с содержанием ФЛ (r= -0,89, p =0,04), НЛ (r= -0,88, p =0,04) и с относительным содержанием олеиновой ЖК (r= -0,90, p =0,04).

Установлено также, что на общее содержание ФЛ отрицательно влияло повышение концентрации в почве соли (r= -0,82 p=0,05), а на содержание НЛ - почвенной влаги (r= -0,89, p=0,04). Отношение ГЛ/ФЛ имело положительную зависимость с отношением С/N в почве (r=0,91 p=0,04). Следовательно, содержание воды в листьях растений оказывало существенное влияние на структурную организацию клетки, в частности на состояние мембранного аппарата, а также на содержание запасных компаундов.

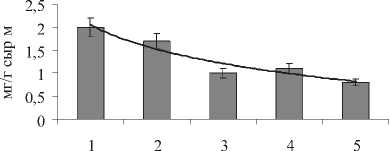

Есть большая вероятность того, что возрастание оводненности (на 17%) связано с постепенным усилением аридности климата (табл. 1). Так, разница среднемесячных температур между станциями № 1-5 за период Апрель-Сентябрь составляла 3-5оС. Экологическое значение суккулентности галофитов заключается в запасании влаги, разбавлении солей внутри растительного организма [17], что с увеличением температуры становится более необходимым. Интересно отметить географическую закономерность с увеличением аридности климата (станции №1 ^ №5) не только в изменении оводненности, но также в содержании основных биохимических компонентов, играющих решающую роль в метаболизме растений и представляющих ресурсную ценность для человека (рис. 6). Так, содержания СЛ в надземной части S. perennans увеличивалось в 1,4 раза по мере увеличения среднемесячной температуры воздуха и роста оводненности листьев. В то же время содержание суммы ненасыщенных жирных кислот и относительный вклад линолевой ЖК, концентрация ВБ и НЛ снижались в 1,2-2,0 раза. В изменении мембранного аппарата отмечено возрастание доли липидов, ответственных за структуру непластидных мембран (увеличение отношения ГЛ/ФЛ в 2 раза) и липидов, поддерживающих бислойную структуру мембран (увеличение отношения ФХ/ФЭ в 1,5 раза).

Таким образом, S. perennans с учетом глобальных тенденций изменения климата является не только перспективной масляничной и энергонасыщенной культурой, но и в зависимости от географического положения и воздей-

Оводненность листьев

Содержание НЛ

Рис . 6 . Закономерность изменения некоторых основных физиолого-биохимических характеристик надземной части S. perennans , связанная с ростом среднемесячных температур за вегетационный период и увеличением аридности климата (станции №1 ^ №5 или Север ^ Юг)

ствия локальных факторов среды, его ценопопу-ляции могут существенно (в 1,5–2 и более раз) отличаться по биомассе, содержанию липидов и соотношению их компонентов. Полученные данные могут стать основой для разработки технологий выращивания однолетних галофитов в качестве масляничных и энергонасыщенных культур в Южных регионах нашей страны.

Список литературы Эколого-географические особенности и перспективы использования Salicornia perennans в качестве масличной и энергонасыщенной культуры

- Global biodiversity information facility. Free and Open Access to Biodiversity Data. http://www.gbif.org (дата обращения14.09.2017).

- Раменский Л.Г. Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Л.: Наука, 1971. 334 с.

- Grime J.P. Evidence for the existence of three primary strategies in plants and its relevance to ecological and evolutionary theory//Am. Nat. 1977. V. 111. P. 1169-1194.

- Шамсутдинова Э.З., Старшинова О.А., Шамсутдинов З.Ш. Галофитное растениеводство: концепция, опыт, перспективы//Достижения науки и техники АПК. 2013. № 11. С. 36-39.

- Hameed A., Khan M.A. Halophytes: Biology and Economic Potentials//Karachi University Journal of Science. 2011.V. 39. P. 40-44.

- Qasim M., Gulzar S., Shinwari Z.K., Khan M.A. Traditional ethno-botanical uses of halophytes from Hub, Balochistan//Pak. J. Bot. 2010. V. 42. P. 1543-1551.

- Чибрик Т.С., Глазырина М.А. Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных промышленностью земель: Учеб. пособие. Екатеринбург: УрГУ, 2008. 193 с.

- Реджепбаев К. Опыт выращивания галофитов на засоленных землях. Ашхабад, 2009. 44 с.

- Lokhande V.H., Suprasanna P. Prospects of Halophytes in Understanding and Managing Abiotic Stress Tolerance. In: P. Ahmad and M.N.V. Prasad (eds.), Environmental Adaptations and Stress Tolerance of Plants in the Era of Climate Change. 2012. Springer Science+Business Media, LLC. P. 29-57.

- Шихмурадов А.З. Биоресурсный потенциал и эколого-генетические аспекты устойчивости представителей рода Triticum L. к солевому стрессу. Дисс. д.б.н. Дербент, 2014. 275 с.

- Оценочный доклад об изменении климата… Том. 1 Изменение климата. М.: Росгидромет, 2008. 227 с.

- Шамсутдинов З.Ш., Савченко И.В., Шамсутдинов Н.З. Галофиты России, их экологическая оценка и использование. М.: ООО Эдель-М, 2001. 399 с.

- Шишов Л.Л., Панкова Е.И. Засоленные почвы России. М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 854 с.

- Rozentsvet O.A., Nesterov V.N., Bogdanova E.S. Membrane-forming lipids of wild halophytes growing under the conditions of Prieltonie of South Russia//Phytochemistry. 2014. V. 105. P. 37-42.

- Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding//Anal. Biochem. 1976.V. 72. P. 248-254.

- Рухленко И.А. Разнообразие высших синтаксонов внутриконтинентальной растительности сильно засоленных почв юга России и сопредельных территорий в рамках устойчивого развития и сохранения биоразнообразия//Поволжский экологический журнал. 2014. № 1. С. 31-37.

- Ogburn R.M., Edwards E.J. The Ecological Water-Use Strategies of Succulent Plants//Advances in Botanical Research/Eds. Kader J.-C., Delseny M. Netherlands: Elsevier, 2010. P. 180-215.

- Орлова Н.В., Кусакина М.Г., Сучкова Н.В. Зависимость содержания водорастворимых белков в органах галофитов от уровня засоления почвы//Вестн. Перм. ун-та. 2007. Вып. 5 (10). С. 31-34.

- Хасанов В.В., Рыжова Г.Л., Дычко К.А., Куряева Т.Т. Состав жирных кислот и стероидов растительных масел//Химия растительного сырья. 2006. № 3. С. 27-31.

- Кучеренко Л.А., Петибская В.С., Ефименко С.Г., Савельев А.А. Содержание и качество масла в семенах сортообразцов сои различного происхождения//Масличные культуры. 2008. Вып. 1. (138). С. 1-6.