Эколого-геохимическая оценка ландшафтов Мордовии

Автор: Стульцев Ю.К.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Геоэкология и ландшафтное планирование

Статья в выпуске: 1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718938

IDR: 14718938

Текст статьи Эколого-геохимическая оценка ландшафтов Мордовии

Хозяйственная деятельность человека сопровождается интенсивным геохимическим преобразованием природы. Огромные массы вещества ежегодно вовлекаются в процесс техногенеза, сопровождающийся концентрированием химических элементов и их рассеянием. Количество многих атомов (особенно металлов), участвующих в данном процессе, по своим объемам превышает их миграцию в природе, В результате антропогенного рассеяния происходит загрязнение окружающей среды химическими веществами. Попадая с вдыхаемой пылью, питьевой водой и продуктами питания в организм человека, некоторые из них способны накапливаться в тканях и приводить к нарушению функционирования различных органов, что проявляется в увеличении заболеваемости населения.

Среди загрязняющих веществ значительна доля металлов, многие из которых относятся к первому и второму классам опасности. Они присутствуют практически во всех видах выбросов промышленных предприятий и транспортных средств. Влияние металлов на ’Работа выполнена при поддержке гранта географических наук человека проявляется не только при воздействии высоких концентраций, но даже относительно малое их содержание в атмосферной пыли и продуктах питания со временем может привести к негативным последствиям.

Ведущим методом ландшафтно-геохимических исследований является сопряженный анализ, основанный на одновременном изучении химического состава всех компонентов ландшафта и сравнении полученных результатов между собой как в пределах одного элементарного ландшафта, так и смежных с ним. Эколого-геохимическое изучение ландшафтов Мордовии проводилось по следующим направлениям: определение закономерностей природной дифференциации территории, ландшафтно-геохимическое районирование территории, анализ геохимической структуры фоновых участков, оценка степени изменения геохимических свойств ландшафтов под воздействием антропогенных факторов. При изучении геохимических процессов функционирования ландшафтов в качестве основной операционной единицы использовался элемен- ’Ф (проект №07-06-23606 а/В)

тарный ландшафт, принципы выделения и классификации которых были предложены Б. Б. Полыновым, а в последующем дополнены М. А. Глазовской [1].

Для оценки эколого-геохимического состояния ландшафтов Мордовии сотрудниками НИЦ МГУ им. Н. П. Огарева проводились работы по изучению содержания химических элементов в различных компонентах ландшафтов (почвах, снежном покрове, донных отложениях, поверхностных и подземных водах). Геохимические исследования проводились по маршрутам и ключевым участкам. Местоположение, направление и протяженность маршрутов выбирались по среднемасштабной ландшафтной карте составленной А. А. Ямашки-ным [3], с учетом расположения основных источников загрязнения. Всего на территории Мордовии из верхнего слоя почв было отобрано более 5 000 проб, как на сельскохозяйственных землях, так и на территории населенных пунктов. Радиальная и латеральная структура ландшафтов изучалась на ключевых участках. С целью изучения миграции атомов в субаквальных ландшафтах проводилось опробование донных отложений и водных потоков. Для оценки современного уровня загрязнения ландшафтов изучалось количество тяжелых металлов поступающих с пылью на снежный покров (более 1 500 проб).

В образцах почв, донных отложениях и в пыли, накопленной снегом, проводилось определение валового содержания химических элементов полуколичественным спектральным методом. На ключевых участках дополнительно изучалось содержание в почвах физической глины, органического вещества, обменной кислотности (pH), суммы поглощенных оснований, гидролитической кислотности, содержание подвижных форм кадмия, свинца, меда и марганца. Для водного фильтрата снега выборочно определялись концентрация основных ионов и pH.

Обработка аналитических данных, полученных в ходе ландшафтно-геохимических исследований, заключалась в изучении вещественного состава ландшафтов, выявлении в них зон накопления и рассеяния химических элементов, образующихся в процессе их миграции. Для оценки распространения химических элементов рассчитывались местные кларки, кларки концентрации (КК) и кларки рассеяния (КР). На их основе выделялись ассоциа ции элементов, накапливающихся в геокомплексах. Оценка тесноты связи между распределением химических элементов в ландшафтах осуществлялась методом ранговой корреляции. Связи распределения химических элементов выявлялись с помощью факторного анализа. Геохимическая структура ландшафтов характеризовалась радиальным и латеральным поведением изучаемых показателей в различных их компонентах. В качестве важнейшего показателя, отражающего радиальную структуру ландшафтов, использовался коэффициент радиальной дифференциации (Я). Количественная оценка распределения химических элементов в ряду сопряженных ландшафтов проводилась на основе сравнения значений коэффициента латеральной дифференциации (t).

Эколого-геохимическая оценка процессов техногенной трансформации ландшафтов основывается на расчетах и сравнительном анализе: коэффициентов концентрации химических элементов (А'_), суммарных показателей загрязнения почв (Zfn) и снежного покрова (Z/), пылевой нагрузки (Рг), общей нагрузки элемента (РД коэффициентов относительного увеличения общей нагрузки элемента (АД суммарного показателя нагрузки Z^. Ассоциации химических элементов, образующих техногенные ореолы загрязнения депонирующих сред, анализировались по классу опасности входящих в них веществ. Сопряженный анализ содержания тяжелых металлов в почвенном покрове и пыли, накопленной снегом, позволяет провести районирование территории по динамическим особенностям ее загрязнения. Расчет геохимических показателен проводился с использованием стандартных программных средств (ARC/INFO, STATISTIKA и др.) и региональной ГИС «Мордовина.

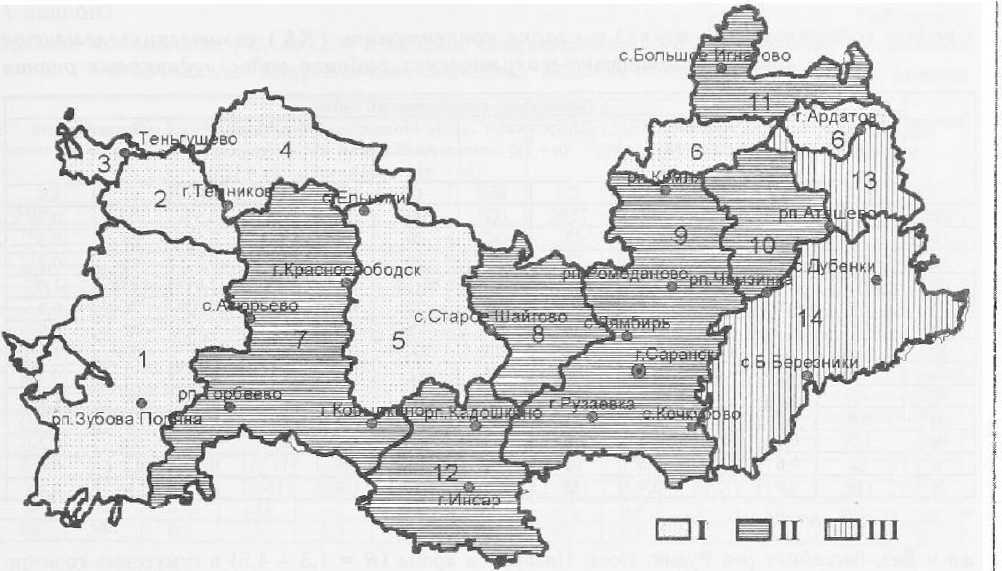

Эколого-геохимическая оценка природных ландшафтов Мордовии. По особенностям структуры природных комплексов, уровню содержания в них изучаемых химических элементов, разнообразию геохимического сопряжения между автономным и подчиненными элементарными ландшафтами, расположению геохимических барьеров и направленности геохимического стока на территории Мордовии были выделены три типа геохимических ландшафтов, включающие 14 ландшафтно-геохимических района (рис. 1).

Рисунок. /

Ландшо.фтно-геохимические районы: / — смешанных лесов водно-ледниковых равнин: 1 — Вадский; 2 — Юзгинский; 3 — Шокшинский; 4 — Мокша-Алатырский;

5 — Мокша-Сивинский; 6 — Заалатырский. II — широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин: 7 — Мокша-Вадский; 8 — Прируднинский;

9 — Инсарский; 10 — Нуйский; 11 — Меня-Игнатовский; 12 — Иссинский.

III — широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин;

13 — Саркинский; 14 — Присурский

JIандшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин расположены в краевой части Окско-Донской низменности: в бассейне реки Вад, в междуречье Мокши и Алатыря, правобережье среднего течения реки Мокши и на левобережных склонах Алатыря. Литогенная основа ландшафтов сложена мощной толщей кварцевых песков с тонкими прослоями суглинков и обломков осадочных, магматических и метаморфических пород. В минералогическом составе преобладают ильменит, кианит, рутил, циркон и старолит. В структуре почвенного покрова широко рас пространены дерново-подзолистые почвы лег кого механического состава. На нижних участках склонов и большей части Шокшинско-го ландшафтно-геохимического района преобладают серые лесные почвы суглинистого состава. В ландшафтах господствуют органокислый (Н+ — Ch~) и кислый классы водной миграции (Н+).

Содержание большинства химических элементов в верхних горизонтах почв не превышает кларк литосферы (табл, 1). Для радиальной структуры ландшафтов характерна биогенная аккумуляция большинства металлов в гумусовом горизонте почв (Я = 2,0 ~ 5,0). Их выщелачивание из подзолистого горизонта (Я < 0,7) и повышенное содержание в иллювиальном горизонте (Я = 1,1 -г 2,0). В Вадском, Юзгинском и Мокша-Сивинском ландшафтногеохимических районах установлено увеличение концентрации металлов в почвах на нижних участках склонов (£ = 1,3 -ь 3,3). Для по чвенного покрова Шокшинского, Заалатырско- го и Мокша-Алатырского ландшафтно-геохимических районов характерна слабая латеральная дифференциация химических элементов (£ = 0,8 4- 1,2).

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин распространены в междуречье рек Мок-

Таблица 1

Среднее содержание (С, мг/кг) и кларки концентрации (КК) химических элементов в почвах ландишфтно-геохимических районов водно-ледниковых равнин

|

Элемент |

Ландшафтно-геохимический район |

|||||||||||

|

В адский (л- 160)* |

Юзппкжий ("-48) |

Шомпинский (Л-38) |

Мокша-Алатырский (" = 131) |

Мокша-Сивинский (л = 123) |

Заалатырский (и-36) |

|||||||

|

С |

КК |

С |

КК |

С |

КК |

С |

КК |

С |

КК |

С |

КК |

|

|

Мп |

519 |

0,5 |

497 |

0,5 |

727 |

0,7 |

546 |

0,5 |

516 |

0,5 |

731 |

0,7 |

|

Ni |

39 |

0,7 |

27 |

0,5 |

47 |

0,8 |

26 |

0,4 |

34 |

0,6 |

29 |

0.5 |

|

Со |

13 |

0,7 |

13 |

0,7 |

17 |

0,9 |

15 |

0,8 |

14 |

0.8 |

14 |

0.8 |

|

Ti |

5 030 |

1,1 |

5 266 |

1,2 |

5 906 |

1,3 |

5 134 |

1,1 |

4 720 |

1,0 |

4618 |

1,0 |

|

V |

81 |

0,9 |

60 |

0,7 |

80 |

0,9 |

72 |

0,8 |

87 |

1,0 |

76 |

0.8 |

|

Сг |

60 |

0,7 |

65 |

0,8 |

115 |

1,4 |

75 |

0,9 |

76 |

0,9 |

72 |

0,9 |

|

Zr |

418 |

2,5 |

413 |

2,4 |

559 |

3,3 |

337 |

2,0 |

323 |

1,9 |

250 |

1,5 |

|

Си |

10 |

0,2 |

8 |

0,2 |

11 |

0,2 |

12 |

0,3 |

13 |

0,3 |

14 |

0.3 |

|

РЬ |

17 |

1,1 |

10 |

0,6 |

22 |

1,4 |

18 |

1,1 |

20 |

1,2 |

20 |

1,2. |

|

Ga |

8,9 |

0,5 |

10 |

0,5 |

13 |

0.7 |

10 |

0,5 |

10 |

0,5 |

13 |

0,7 |

|

Be |

1,0 |

0,3 |

0,8 |

0.2 |

1,0 |

0,3 |

0,8 |

0,2 |

0,7 |

0,2 |

0,6 |

ОД |

|

Y |

12 |

0,6 |

12 |

0,6 |

16 |

0,8 |

12 |

0,6 |

0,6 |

12 |

0,6 |

|

|

St |

136 |

0,4 |

124 |

0,4 |

189 |

0,6 |

12? |

0,4 |

115 |

0,3 |

136 |

0,4 |

— число проб ша и Вад, бассейнах рек Рудня, Исса, Инсар, Нуя, Меня и Пьяна. Они характеризуются широким распространением пород глинистого и суглинистого состава. В минералогическом составе тяжелых фракций глин гляциальных отложений преобладают силлиманит, ильменит, эпидот и циркон. В химическом составе моренных суглинков до 80 % занимает кремнезем, около 20 % — полуторные оксиды и до 2 % — щелочные и щелочно-земельные металлы. На приводораздельных пространствах и средних участках склонов широко распространены серые лесные почвы тяжелого механического состава, обладающие переходным от кислого к кальциевому (Н+ — Са3+) классом водной миграции. В структуре почвенного покрова нижних участков склонов преобладают оподзоленные и выщелоченные черноземы, обладающие кальциевым классом водной миграции (Са2+).

Содержание большинства химических элементов в верхних горизонтах почв ландшафтно-геохимических районов приближается к кларку литосферы (табл. 2). Медью, стронцием, бериллием и цинком они обеднены (КК = 0,3 -ь : 0,7). Наибольшая концентрация металлов от мечается в почвах Меня-Игнатовского и Ис-синского ландшафтно-геохимических районов.

Радиальная дифференциация химических элементов лучше выражена в автономных и трансэлювиальных ландшафтах с серыми и темно-серыми лесными почвами. В них отмечается биогенная аккумуляция марганца, меди и хрома (R = 1,3 -ь 4,6) в гумусовых горизонтах почв. Верхний иллювиальный горизонт ими обеднен- № = 0,4 -ь 0,8). В трансэлюви-ально-аккумулятивных ландшафтах с оподзо-ленными и выщелоченными черноземами радиальная дифференциация выражена слабее (Я = 0,7 4 1,4).

В почвах Прируднинского, Инсарского и Меня-Игнатовского ландшафтно-геохимических районов содержание изучаемых элементов вниз по склону уменьшается (L = 0,4 4- 0,9). Это связано с широким распространением в автономных ландшафтах в качестве почвообразующих пород озерно-ледниковых глин, отличающихся повышенным содержанием тяжелых металлов. Для Нуйского и Иссинско-го районов характерна слабая латеральная дифференциация металлов. Повышение концентрации микроэлементов в почвах элементарных ландшафтов, расположенных на нижних участках склонов Мокша-Вадского ландшафтно-геохимического района (L - 1,3 -ь 4-2,5), связано с увеличением в структуре почвенного покрова луговых черноземов и влияния грунтовых вод на биологический круговорот вещества.

.Ландшафты широколиственных лесов м лесостепей эрозионно-денудационных равнин расположены в юго-восточной части Мордовии. Они сложены кремнисто-карбо-натными породами верхнемелового и нижнепалеогенового возраста. Для них характерны I

Таблица 2

Среднее содержание (С, мг/кг) и кларки концентрации (КК) химических элементов в почвах ландшафтно-геохимических районов вторичных моренных равнин

Наибольшая радиальная дифференциация тяжелых металлов наблюдается в автономных и трансэлювиальных ландшафтах с серыми лесными почвами (R = 0,5 -г 6,0). В трансэлювиально-аккумулятивных ландшафтах химические элементы распределены равномерно (R - 0,8 Ч- 1,3).

Для латеральной дифференциации метал лов характерно увеличение их концентрации в почвах элементарных ландшафтов, расположенных на нижних участках склонов (L = = 1,2 т 2,0).

Факторный анализ показал, что на распределение химических элементов в почвах ландшафтов Мордовии наибольшее влияние ока зывают: щелочно-кислотные свойства; содержание физической глины; присутствие минералов титана и циркония; окислительно-восстановительные условия. Вклад каждого фактора в распределение металлов в различных типах ландшафтов меняется.

Оценка эколого-геохимической устойчивости ландшафтов Мордовии к различным видам техногенного загрязнения проводилась по методике, предложенной М. А. Глазовской [2]. Эколого-геохимическая устойчивость почв зависит от их способности противостоять антропогенному воздействию, определяемому обшей емкостью или буферностью почвенных горизонтов, и чувствительности (сенсорнос-ти) к данному виду воздействия.

Наибольшей устойчивостью к кислотному загрязнению обладают луговые черноземы, отличающиеся низкой чувствительностью к поступлению кислотных осадков и значительной буферностью. Средней устойчивостью характеризуются черноземы оподзоленные и выщелоченные, серые лесные, торфяно-болотные, аллювиальные болотные и подзолисто бо лотные почвы. При этом первые два типа — за счет низкой сенсорности, а последние три — за счет значительной емкости почвенных горизонтов. Еще ниже устойчивость у аллювиальных почв, преимущественно за счет меньшей емкости почвенных горизонтов. Наименьшей устойчивостью к поступлению кис- лот обладают дерново-подзолистые почвы. Их отличают высокая чувствительность к данному виду воздействия и низкая емкость почвенных горизонтов.

К поступлению тяжелых металлов почвы имеют сходную эколого-геохимическую устойчивость. Только почвы супераквальных ландшафтов, представленные торфяно-болотными, аллювиальными болотными и подзолисто-болотными типами, отличаются не средней, а слабой устойчивостью к тяжелым металлам, так как их почвенные горизонты обладают меньшей способностью противостоять данному виду воздействия по сравнению с поступлением кислот.

Эколого-геохимическая оценка техногенных ландшафтов Мордовии.

Одним из факторов антропогенного воз- ДЕЙСТВИЯ ла ОКруЖаЮЩуЮ СрСДу ЯВЛЯСТСЯ формирование геохимических аномалий в различных компонентах ландшафтов. Они различаются условиями происхождения, площадью распространения, степенью выраженности и классом опасности для природной среды и человека.

Анализ загрязнения снежного покрова на территории республики показал, что для большей ее части характерен слабый уровень загрязнения (Z/ < 32). Низкий уровень (Z/= 32 ч-ч- 64) отмечается возле большинства населенных пунктов и на отдельных участках автодорог. Площадь аномальных зон варьирует от 2 до 500 кв. км. Наибольшие территории с низким уровнем загрязнения зарегистрированы вокруг Саранско-Рузаевского, Ардато вско-Турге-невского промышленных узлов, а также возле городов Ковылкино, Краснослободск и р. п. Тор-беево. В аномальных зонах отмечается высокое содержание (Kt >= 1,5) меди, цинка, свинца, хрома, олова, реже — стронция, никеля, скандия и бария.

Наибольшие площади со средним (2/ = 64 ч ч-ч- 128) и высоким (Z/= 128 ч- 256) уровнями загрязнения снега выявлены на территориях городов Саранск, Рузаевка, Ардатов и Ковылки- но. На этих участках отмечаются более высокие концентрации металлов в пыли, накопленной снегом Uc = 5,0 ч- 83,3). Возле различных предприятий, расположенных на территории республики, в снежном покрове накапливаются следующие парагенетические ассоциации элементов: электротехническая про-

Таблица 3

Среднее содержание (С, мг/кг) и кларки концентрации (КК) химических элементов в почвах ландшафтно-геохимических районов эрозионно-денудационных равнин

Пылевая нагрузка в районных центрах изменяется в широких пределах — от 1,6 до 646 кг/км2 в сутки и в среднем составляет 8,4 ч- 38 кг/км2 в сутки, что в 1,4 ч 6,3 раза превышает фоновое значение (Рф = 6,0 кг/ км2 в сутки).

Техногенные нагрузки приводят к загрязнению почвенного покрова населенных пунктов. По величине суммарного показателя загрязнения в районных центрах Мордовии преобладают слабый (Z” < 8) и низкий (Z/ = 8 ч ч 16) уровни загрязнения почв. Наиболее часто отмечаются аномальные концентрации свинца, меди, цинка, хрома и олова; реже — никеля, стронция, бария, скандия и др. Площади со средним (Z/= 16 ч- 32) и высоким (Zc" — 32 ч- 128) уровнями загрязнения почв не превышают 10 % от территорий районных центров.

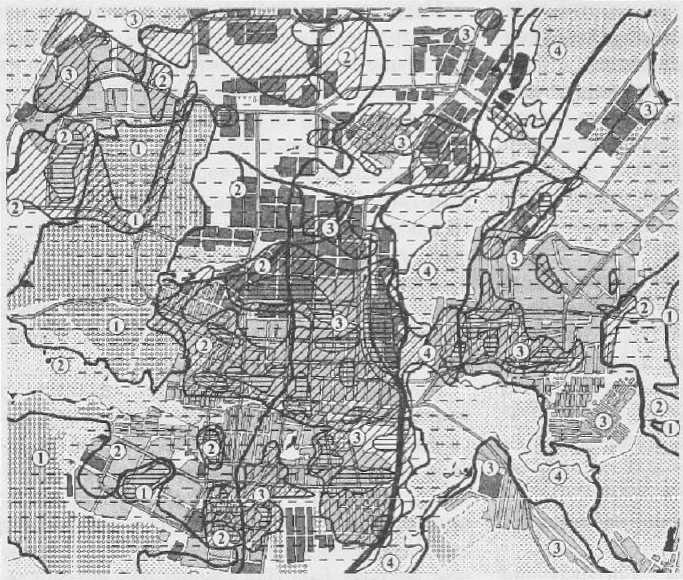

Сложная экологическая обстановка наблюдается на территории г. Саранска, где проживает более трети населения республики. Город, особенно его центральная часть, характеризуется сложным пространственным взаи- модействием селитебных, транспортно-селитебных, промышленных, парково-рекреационных и агротехногенных ландшафтов.

Результаты исследования снежного покрова показали, что на территории города преобладает слабый уровень выпадения атмосферной пыли. Наибольшее количество выпавшей пыли (Рп > 60 кг/км2 в сутки) отмечается в южной части северной промышленной зоны и в жилом поселке Северный.

Анализ значений суммарного показателя загрязнения снежного покрова показал, что на территории г. Саранска участки с высоким уровнем загрязнения занимают площадь 42 га. Пыль, накопленная снегом характеризуется аномальным содержанием Си, W, Pb, Сг, Ba, Ni, V, Мп. Территории со средним уровнем загрязнения имеют площадь более 500 га. Они отличаются повышенным содержанием Си, Сг и РЬ. Низкий уровень загрязнения наблюдается на площади более — 3 000 га.

Обобщающим показателем, учитывающим как количество выпавшей пыли, так и концентрацию в ней химических элементов, является суммарный показатель нагрузки ^ZpY На большей части селитебных, агротехногенных и парково-рекреационных ландшафтов г. Саранска преобладает слабый (Z^ < 250) уровень загрязнения. В центральной и северной промышленных зонах, а также в жилом поселке Северный и на отдельных участках автодорог наблюдаются участки с низким (Z = 250 ч-ч- 1 000) и средним (Z^ = 1 000 ч- 5 000) уровнями загрязнения.

Влияние техногенеза приводит к геохимической трансформации почвенного покрова. На территории г. Саранска она проявляется в подщелачивании почв и в облегчении их механического состава.

Эколого-геохимическая оценка состояния почвенного покрова показала, что обобщенная ассоциация химических элементов, накапливающихся (К, > 1,5) в почвах городских ландшафтов, имеет вид: Pb5,7Sn3,3Cu3,2Zn2,4Mol,6 (цифрами указан коэффициент концентрации). На отдельных участках в почвах аккумулируются хром, стронций, галлий, никель, ниобий, барий, ванадий и серебро. Наиболее опасными для населения, проживающего на данной территории, являются свинец и цинк, которые относятся к первому классу гигиенической опасности.

Результаты моделирования полиэлементно-го загрязнения почв позволили установить пространственную структуру формирования геохимических аномалий (рис. 2). Большинство территорий со средним и высоким уровнями загрязнения приурочены к промышленным и селитебно-транспортным функциональным зонам, расположенным в трансэлювиаль-но-аккумулятивных, реже — транэлювиаль-ных городских ландшафтах. В селитебных и промышленных зонах наибольшее загрязнение почв отмечается в старых кварталах города, где дольше период воздействия человека на окружающую среду.

Между содержанием микроэлементов в почвах и пыли, накопленной снегом, отмечается достаточно устойчивая связь, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициентов корреляции (г = 0,57 Ч- 0,73). Это позволило рассчитать уравнения связи содержания химических элементов в почве (х) и снежном покрове (у). Для свинца оно имеет следующий вид: у = 76 + 0,005 х.

Сопряженный анализ загрязнения почв и снежного покрова позволил выделить территории с устойчивым, современным и реликтовым характером загрязнения Устойчивое загрязнение почв, отличается высоким содержанием микроэлементов в почвах (Z^ > 16) и снеговой пыли (Zrc > 64), Оно наблюдается возле основных промышленных предприятий города, а также вдоль отдельных участков автодорог. В центральной и северной промышленных зонах широко распространены участки с современным загрязнением. Для него характерно низкое загрязнение почвенного покрова (Z" < 16) и высокое содержанием металлов в снеговой пыли (Zfc > 64). В старых жилых кварталах, преимущественно с одноэтажной застройкой, преобладают территории с реликтовым загрязнением, характеризующиеся повышенным содержанием металлов в почвах (Z^ > 16) и их низкими концентрациями в снежном покрове (2/ < 64).

Результаты эколого-геохимических исследований были использованы при экологическом обосновании генеральных планов развития г. Саранска, г. Краснослободска, р. п. Зубова Поляна, р. п. Торбеево; других крупных народно-хозяйственных объектов Республики Мордовия (дороги, гидротехнические сооружения, гидромелиоративные комплексы и т. д.), выполненных

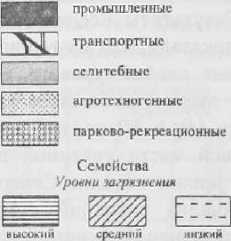

Элементарные ландшафты

Порядки

Классы, роды и виды

Ф ииелий и кислый, переходный к Ш’гьциепаму кмосы нужной мщрашчм н яун^намных лзнц-тзфтах на <5ерух лесных почвах «^пшнитт и глинистого м^амичиЕйсио состава

@ калымный hi-ia-x вэднон миграции в транс-гыиоиналыыыиафЬф^гмвиъ^ ландшафта*. на iihHUCKi'iLMHWx черноземах суглинистого мсханич«к<яа состава

® КИСЛЫЙ» ЛфСХОЛЦЫЙ К КМЫ1И61ЮМу и галь-циений lyiaccy видной чипзашт есуперук-налиных ланд1пзг]ггах на лзинпниалкных пенмх суглинистого мехаиичеекхм о озеиша

Рисунок 2Ландшафтно-геохимическая карта г. Саранска по заявкам Министерства природных ресурсов ОАО «ГипродорНИИ», Государственного природ-по Республике Мордовия, проектного института него заповедника «Мордовский», Мордовского «Мордовгражданпроект», Саратовского филиала национального парка «Смольный».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

СПИСОК

-

1. Глазовская М. А. Геохимические основы типологии и методика исследований природных ландшафтов / М. А. Глазовская. М.: Изд-во Моск, уа-та, 1964. 231 с.

-

2. Глазовская М. А. Методологические основы оценки эколого-геохимической устойчивости почв к техногенным воздействиям / М. А. Глазовская. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1997. 102 с.

-

3. Ямашкин А. А. Ландшафты Мордовской АССР и их изменение в условиях хозяйственного освоения / А. А. Ямашкин: автореф. дне. ... канд. геогр. наук / Моск, ун-т, 1985. .19 с.

Поступила 14.02 07.

Список литературы Эколого-геохимическая оценка ландшафтов Мордовии

- Глазовская М. А. Геохимические основы типологии и методика исследований природных ландшафтов/М. А. Глазовская. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. 231 с.

- Глазовская М. А. Методологические основы оценки эколого-геохимической устойчивости почв к техногенным воздействиям/М. А. Глазовская. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 102 с.

- Ямашкин А. А. Ландшафты Мордовской АССР и их изменение в условиях хозяйственного освоения/А. А. Ямашкин: автореф. дис.. канд. геогр. наук/Моск. ун-т, 1985. 19 с.