Эколого-геохимическая оценка продуктов деградации нефти в условиях гипергенеза

Автор: Бачурин Борис Александрович

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются результаты детальных геохимических исследований битумоидов почв, загрязненных нефтью, и характер их трансформации в условиях гипергенеза. Обоснованы основные направления преобразования нефтяных соединений. Установлено, что трансформация нефти в условиях гипергенеза приводит к преобразованию углеводородов в широкий спектр неуглеводородных соединений. Предложено разделение этапов деградации нефти («свежее», «зрелое», «старое» загрязнение), идентифицируемых по геохимическим показателям. Проведена ранжировка продуктов трансформации нефти по экологической значимости. На основе лабораторного моделирования поведения системы «нефть - вода» выявлены особенности формирования водорастворимого комплекса нефтей. Выделены геохимические маркеры, отражающие присутствие в составе водорастворенной органики нефтяных соединений. Проведена оценка экологической значимости данных соединений исходя из принятых санитарно-гигиенических нормативов. Моделирование поведения нефти в натурных и лабораторных экспериментах позволило разработать научно-методические подходы к организации мониторинга нефтяных загрязнений, стратегически ориентированного на контроль остаточной нефти и продуктов ее деградации в загрязненном объекте, сопряженных средах и сопредельных территориях.

Почвы, воды, нефтяное загрязнение, нефть, деградация, битумоиды, углеводороды, мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/147226883

IDR: 147226883 | УДК: 504.054:552.578.2

Текст научной статьи Эколого-геохимическая оценка продуктов деградации нефти в условиях гипергенеза

допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ» (приказ МПР России № 574 от 12.09.2004 г.). Вместе с тем, проводимые в настоящее время работы по практической реализации данных рекомендаций в различных регионах в большинстве своем сохраняют основной недостаток предыдущих подходов - оценка уровня нефтяного загрязнения природных геосистем производится только с использованием аналитического понятия «нефтепродукты» (НП), отождествляемых с углеводородными соединениями (УВ), а продукты их трансформации по-прежнему остаются за рамками контроля. Вместе с тем, с экологической точки зрения многие продукты трансформации нефти являются более токсичными или потенциально опасными веществами, чем сама нефть. Часть из них относятся к категории стойких органических загрязнителей (СОЗ), которые трудно подвергаются разложению в окружающей среде, накапливаются в депонирующих средах и сохраняются весьма длительное время, значительно превышающее время существования углеводородных соединений.

Не вдаваясь в обсуждение неоднозначности самого аналитического понятия «нефтепродукты», отметим, что сведение нефтяного загрязнения на углеводородное («нефтепродуктовое») не позволяет реально оценить качество нефтезагрязненных почв и возможности их возврата в хозяйственное пользование. Кроме того, декларированный принцип обязательного контроля возможной эмиссии нефти и продуктов ее трансформации в сопредельные среды требует обязательного учета характера их перехода в водную среду, являющуюся основным транспортом поллютантов, что также остается за рамками исследований.

Более эффективным является битуминологический подход, позволяющий выделить из всей совокупности органических соединений наиболее информативные для экогеохимии показатели с раздельной оценкой природной и техногенной составляющих [2, 7]. В практическом отношении в органической геохимии наибольшее распространение получило использование показателя хлороформенный битумоид (ХБА), отражающего суммарное содержание органических соединений, извлекаемых хлороформом, в т.ч. углеводородных соединений и нейтральных смол [3]. Применение современных методов анализа (тонкослойная хроматография - ТСХ, ИК-спектроскопия - ИКС, газожидкостная хроматография - ГЖХ, хромато-масс-спектроскопия - ХМС) позволяют судить не только о структурно-групповом составе ХБА, но и идентифицировать широкий спектр органических соединений.

Если взять за основу предложенную классификацию уровней нефтяного загрязнения почвогрунтов [9], то сигнальные уровни нефтепродуктов составляют всего лишь 20-37% от содержания битумоидов: слабый уровень загрязнения - содержание НП 0,5-1,0 г/кг, ХБА - 10-25 г/кг; средний - соответственно 5-10 г/кг и 25-37 г/кг; высокий - 10-50 г/кг и более 37 г/кг.

Совершенно очевидно, что практическая реализация мониторинга нефтяных загрязнений требует разработки таких решений, стратегическая ориентация которых позволяет контролировать весь спектр экологически значимых нефтяных соединений с учетом характера их растворимости, миграционной способности и неизбежных преобразований под действием физико-химических и биохимических факторов окружающей среды. Проведенные исследования аварийных разливов нефти и моделирование ее поведения в натурных («нефть- почва») и лабораторных («нефть-почва-вода») экспериментах позволили проследить эволюцию загрязнения, понять механизм и направленность преобразований нефтяных структур, оценить экологическую значимость продуктов деградации нефти и обосновать возможность их применения при диагностике и контроле нефтяных загрязнений [1-2, 4-8].

Основным направлением гипергенной трансформации является реанимации биофильности нефтяных структур с участием всех соединений органогенной смеси, трансформирующихся одновременно, взаимосвязано, но с различными скоростями. Никакой предпочтительной деструкции одного класса нефтяных соединений в сравнении с другим не наблюдается.

Преобразования нефти в условиях гипергенеза идут на элементном, молекулярном и вещественном уровнях.

Элементные изменения связаны с включением в молекулы УВ атомов кислорода, азота, серы, галогенов с образованием гетероатомных молекул, присутствующих даже в углеводородной фракции деградирующей нефти. Так в метано-нафтеновой фракции окисленной нефти Западно-Сургутского месторождения присутствуют окиси, спирты, оксосоединения и эфиры ряда С5-С32 (26,0% фракции), N+O-содержащие соединения (13,6%), галогеналканы ряда Ci4-Ci8 (7,2%) и т.д. [6, 7].

Изменения в строении молекул УВ и их производных связаны с образованием ненасыщенных алифатических и нафтеновых структур, частично или полностью восстановленных ароматических и гибридных структур. Дегидрирование полинафтенов (андростана, прегнана, холестана и т.д.) сопровояедается изменением ориентации хиральных центров. Ненасыщенные алифатические структуры представлены алкенами, алкаполиенами и их спиртами, альдегидами, сложными эфирами. Ненасыщенные алициклические структуры представлены циклопентенами, циклогексенами, биостеранами, их спиртами и кетонами. Восстановленная ароматика представлена инданами, азуленами, нафталинами, молекулы которых при полной насыщенности связями можно рассматривать как мостиковые бициклические нафтены.

Вещественные изменения связаны с образованием смол и асфальтенов, депонируемых в сингенетичную органо-минеральную матрицу почв. Осмоление нефти в поверхностных условиях является основным процессом ее структурно-групповых изменений, поскольку смолистые вещества являются наиболее стабильной формой существования органического материала в условиях гипергенеза. Образование смолисто-асфальтеновых комплексов связано, прежде всего, с преобразованиями нафтено-ароматических УВ (УВ метанового ряда практически не осмоляются).

Выполненные исследования позволили разработать на молекулярном уровне схемы преобразований основных классов УВ - алканов, аренов, нафтенов [6, 7].

Для алифатических УВ реализуется следующая схема преобразований: реакция дегидрирования приводит к образованию ненасыщенных структур, окисление которых через окиси, спирты и оксосоединения приводит к кислотам. Химическая активность промежуточных продуктов окисления алифатических УВ может нарушать классическую окислительную цепочку. Спирты способны продуцировать устойчивые эфиры; ненасыщенные алифатические кетоны - циклические кетоны; длинноцепочечные алканы, окисленные по конечным группам - «большие» циклы (циклотетракозаны, циклооктакозаны, циклотриаконтаны), обнаруженные в нефтяных аквабитумоидах.

Судьба кислот складывается по-разному: часть из них при декарбоксировании продуцирует алканы, новообразования которых подтверждают данные газожидкостной хроматографии и ХМС; другая, взаимодействуя со спиртами, дает сложные эфиры, которые являются основными производными кислот. Окисление по цепи дает оксикислоты ряда C5-Ci8, которые продуцируют целый спектр соединений -кетокислоты, двухосновные кислоты, сложные эфиры, циклические ангидриды, лактиды, лактоны.

Дегидрирование мононафтенов приводит к образованию циклопентеновых, циклогексеновых структур, распространенных в растительном мире. Окисленные до кетонов циклогексаны способны к разрыву колец с образованием таких кислот, как адипиновая и гексеновая, которые доминируют среди алифатических карбоксильных структур. Однако, шестичленные ненасыщенные циклы не склонны к разрыву кольца, на что указывает устойчивое присутствие в нефтяных битумоидах циклогекса(е)нолов и циклогекса(е)нонов. Би- и трициклические нафтены устойчиво существуют в форме оксабицикланов, склонных к конденсации и включению в состав смолистых фракций нефтяных аквабитумоидов.

Интересно поведение нефтяных стеранов и тритерпанов, представляющих собой гидрированные аналоги биомолекул с измененной ориентацией хиральных центров, лишенные функциональных групп. В условиях контакта с водой происходит обратный процесс дегидрирования, внедрение гидроксильных групп по стереохимически выгодным позициям и эпимеризация, присущая стероидам и терпеноидам.

Преобразование карбоциклических и гетероциклических ароматических структур идет через стадию гидрирования: инден превращается в индан и октагидроинден, азулен - в окта- и декагидроазулен, пиран - в тетрагидропиран, изобензофуран - в дигидроизобензофуран, пиридин -в тетра- и гексагидропиридин. Продукты гидрирования нафталина (ди-, тетра-, окта- и декагидронафталины) окисляются до хинонов. Ортохиноны способны к расщеплению кольца с образованием фталевой кислоты и ее эфиров, доминирующее присутствие которых зафиксировано в составе всех нефтяных аквабитумоидов. Накопление фталатов в водных вытяжках нефтей связано со стойкостью данных структур в условиях гипергенеза.

Приведенные данные свидетельствуют, что преобразования нефти в условиях гипергенеза, как и любого ОВ биосферы, есть сочетание деструктивно -синтетических процессов, при которых углеводородная смесь (чем является нефть в химическом отношении) продуцирует целую гамму неуглеводородных соединений. Ревизия этих продуктов деградации нефти по экологической значимости позволила выделить три группы.

Группа активных трансформеров - алкены C8-Ci8, циклоалкены С5-С6, галогеналканы C9-Ci8, тиолы Ci5-С22, окиси, спирты и простые эфиры С6-С24, ненасыщенные алифатические альдегиды С5-С9, циклические кетоны Сд-Сю, кислоты Cg-Ci8 -относится к наиболее опасным экотоксикантам (2-3 классы опасности).

Группа устойчиво-мобильных соединений (сложные алифатические и ароматические эфиры ряда Ci-Ci8) - является доминирующей формой О-содержащих веществ битумоидов пород, вод и современных осадков, отличающихся особой биогеохимической устойчивостью и повсеместностью распространения (3-4 классы опасности). Алифатические структуры представлены эфирами гексеной и адипиновой кислот. Необходимо отметить, что ацилатные группы кислот ряда С1-С4 присоединяют, как правило, длинно цепочечный радикал (С18-С23), что обеспечивает вхождение эфиров коротких карбоновых кислот в битумоиды ОВ. Ароматические структуры представлены преимущественно фталатами, которые трудно подвергаются разложению и относятся к категории стойких органических загрязнителей (СОЗ).

Смолисто-асфальтеновые вещества представляют собой третью группу, склонную к депонированию на природных геохимических барьерах. Токсичность соединений, входящих в эту «долгоживущую» группу нефтяных трансформеров, не определена, т.к. они в настоящее время выходят за рамки экологогигиенического нормирования. Между тем, смолисто-асфальтеновые комплексы являются источником и естественным сорбентом классических канцерогенов - полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), ароматических аминов, нитрозаминов. В смолах концентрируются гетероэлементы и тяжелые металлы (О, N, S, Ni, V), молекулярные формы которых способны оказывать негативное влияние на функционирование живого вещества.

Исследования показали, что деградация нефти носит этапный характер, идентифицируемый по ее геохимическим показателям - ИК-спектральным характеристикам, структурно-групповому составу, молекулярно-массовому распределению н-алканов и изопреноидов, индивидуальному составу гексановой фракции и т.д.

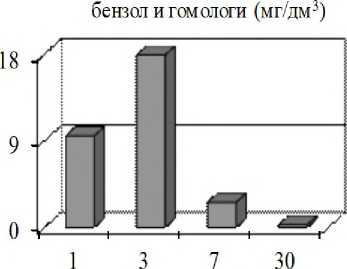

Характерной чертой первого этапа («свежее» загрязнение) является определенная стабильность фракционного состава нефтяных битумоидов (НБ) на фоне снижения их общего содержания (рис. 1). При этом в каждой фракции идут активные изменения, сопровояедающиеся деградацией углеводородной основы нефти с образованием ненасыщенных алканов и нафтенов, окисей, спиртов и простых эфиров. Второй этап («зрелое» загрязнение) отличается интенсивным осмолением НБ: доля углеводородов (УВ) падает, уступая доминирующую позицию полярным соединениям. содержащим атомы кислорода, галогенов, серы, азота.

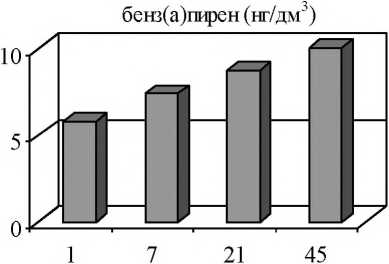

Темп-контролирующим фактором деградации нефти и характерной чертой третьего этапа («старое» загрязнение) являются полициклические ароматические УВ во главе с бенз(а)пиреном (БП) и их токсичные производные, содержание которых в десятки раз превышает фоновые показатели (рис. 2).

1 этап

3 этап

0 1 D2 D3

Рис. 1. Характер трансформации структурно-группового состава нефтяных битумоидов

Фракции ХБА: 1- смолисто-асфальтеновая; 2 - нафтено-ароматическая; 3- метано-нафтеновая.

■ 1 D2 D3 34

Рис. 2. Динамика содержания бенз(а)пирена в нефтезагрязненных почвах

Почвенные горизонты: 1 - А(1; 2 - А^ 3 - А2; 4 - А2В, (В).

Таким образом, эволюция нефтяного загрязнения в условиях гипергенеза приводит к трансформации углеводородной составляющей в комплекс устойчивых битуминозных гетероатомных соединений, в том числе высокого класса опасности (полиароматические оксихиноны, хлорпарафины, фталаты), что требует их учета при контроле допустимого остаточного содержания нефти в почвах и почвенных вытяжках после проведения рекультивационных работ. В обязательном порядке это касается бенз(а)пирена (БП). имеющего регламентированные методики определения и утвержденный ПДК для почв (0,02 мг/кг).

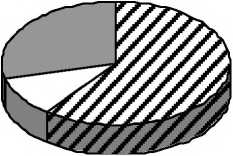

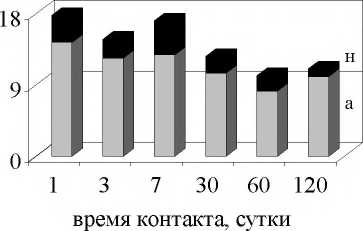

Для оценки масштабов перехода продуктов трансформации нефти в водную среду выполнено лабораторное моделирование поведения системы «нефть-вода». Полученные результаты свидетельствуют, что формирование водорастворимого комплекса, идущее за счет взаимосвязанных физико-химических и биохимических процессов, не носит ярко выраженного затухающего характера и сопровождается поступлением в водную фазу широкого спектра соединений. Среди них отметим вещества первого класса опасности - бензол и БП. НП обнаруживаются во всех вариантах опыта в концентрациях, превышающих нормативный показатель более чем в 15 раз с тенденцией к снижению (рис. 3).

аквабитумоиды (а) и НП (н) (мг/дм3)

Рис. 3. Характер изменения состава аквабитумоидов в системе «нефть-вода»

Растворение нефтяных УВ в воде сопровождается их активным осмоле нием и образованием целой гаммы полярных соединений. с явным доминированием кислородных, представленных спиртами, оксосоединениями, кислотами и эфирами

(табл. 1). Среди последних выделим фталаты, доля которых в водных вытяжках нефтей и нефтяных отходов может достигать 80-90% с концентрацией 0,52-9,34 мг/дм3 при нормативном содержании 0,080,2 мг/дм3.

Таблица 1

Изменение состава аквабитумоидов в системе «нефть - вода»

|

Время контакта, сутки |

Содержание, мг/дм3 |

Состав углеводородной фракции, % |

|||||

|

УВ |

гетеросоединения |

||||||

|

ХБА |

НП |

о- |

N- |

Hal- |

прочие |

||

|

1 |

14,40 |

3,37 |

40,72 |

52,87 |

0,27 |

3,69 |

2,45 |

|

7 |

12,80 |

4,30 |

59,42 |

37,89 |

0,73 |

отс. |

2,87 |

|

30 |

11,40 |

2,10 |

5,85 |

92,35 |

0,19 |

0,85 |

0,76 |

|

120 |

10,07 |

0,97 |

8,42 |

86,92 |

0,77 |

2,91 |

0,98 |

Трансформация нефтяных соединений в водной среде приводит к формированию специфического состава водорастворенной органики, отличительной особенностью которой является не только повышенное содержание углеводородных соединений (НП), но и присутствие широкого спектра устойчивых в водной среде гетеросоединений (спирты, кислоты, эфиры), роль которых со временем становится преобладающей.

Из совокупности водорастворимых продуктов трансформации нефтей представляется возможным выделить геохимические маркеры, отражающие присутствие в составе водорастворенной органики нефтяных соединений [1].

К числу их относятся:

-

1) моно- и биароматические УВ. присутствие которых отражает «свежее» нефтяное загрязнение вод.

-

2) нафтеновые УВ - циклопентаны и циклогексаны, их ненасыщенные и разветвленные гомологи с метильными замещениями «нефтяного» типа.

-

3) алифатические УВ (монометилзамещенные алканы), изопреноиды ряда C7-Ci2; алкены, алкины, алкаполиены с длиной цепи С<21,

-

4) кислородсодержащие соединения реликтовых УВ со структурой полиенов, изопренов, нафтенов, имеющих свои геометрические, оптические, конформационные и валентные особенности, что позволяет их отличить от природных соединений. Следует отметить, что эта группа поллютантов становится преобладающей в составе аквабитумоидов органики в случае «старого» нефтяного загрязнения.

Эколого-геохимическая оценка водорастворимых продуктов деградации нефти показала, что многие из них представляют большую экологическую опасность, чем исходные углеводородные соединения, что обуславливает необходимость их контроля. Анализ возможностей использования водорастворимых продуктов деградации нефти в качестве контролируемых показателей (в рамках принятых гигиенических нормативов) позволяет рекомендовать включение в систему мониторинга природных геосистем, сопряженных с объектами нефтепромышленного комплекса, вещества первого и второго класса опасности (табл. 2).

Таблица 2

Эколого-геохимические характеристики водорастворимых компонентов нефтей и продуктов их _________________________________ деградации __________________________________

|

Группа соединений |

Содержание в экспериментах, мг/дм3 |

ПДК идентифицированных соединений, мг/дм3 (класс опасности) |

|

алифатические насыщенные УВ |

0,08 - 2,02 |

нет |

|

алифатические ненасыщенные УВ |

0,01-0,49 |

нет |

|

ароматические УВ |

0,01-28,72 |

0,01 - бензол (1), этилбензол (4) |

|

0,03 - 1,00 |

0,01 - нафталин (4) |

|

|

(0,01 - 10,1)х10"6 |

lx 10"6 - бенз(а)пирен (1) |

|

|

нафтеновые УВ |

0,01 -0,68 |

0,1- циклогексан (2), 0,004 - норборнен (4) |

|

КИСЛОТЫ, сложные эфиры |

0,02-9,51 |

1х10"5 - додец-8-енилацетат (4) 0,08-0,2 - фталаты (2,3) |

|

окиси, спирты, простые эфиры |

0,04 - 0,26 |

0,01 - метоксиран (2) 0,005 - гептанол (2) 0,003 - бутоксиэтен (3) |

|

альдегиды, кетоны |

0,01-0,47 |

0,02 - проп-2-еналь (1) 0,07 - пентандиаль (2) 0,04 - 3,3-диметилбутан-2-он (4) |

|

галогенсодержащие соединения |

0,01-0,20 |

0,003 - 1,1,1,9-тетрахлорнонан (4) 0,007 - 1,1,1,11-тетрахлорундекан (4) |

|

сераорганические соединения |

0,001 -0,002 |

2х 10"4 - проп-2-ентиол (3) |

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что трансформация нефти в условиях гипергенеза приводит к образованию широкого спектра соединений, выходящих за рамки параметра «нефтепродукты». Учитывая, что многие из них представляют опасность с экологической точки зрения, учет и контроль данных соединений позволит повысить функциональность экологического мониторинга на нефтяных месторождениях, контролировать качество работ по ликвидации последствий разливов нефти и реабилитации загрязненных объектов с учетом их влияния на сопряженные среды и сопредельные территории.

Список литературы Эколого-геохимическая оценка продуктов деградации нефти в условиях гипергенеза

- Бачурин Б.А., Одинцова Т.А. Проблемы диагностики и контроля нефтяных загрязнений природных геосистем // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2005. № 9-10. С. 79-82

- Бачурин Б.А., Борисов А.А., Одинцова Т.А. К методике идентификации источников нефтезагрязнения геологической среды // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. № 10. С. 291-298

- Методическое руководство по люминесцентно-битуминологическим и спектральным методам исследования органического вещества пород и нефтей. М.: Недра, 1979. 204 с.

- Одинцова Т.А. Применение хромато-масс-спектрометрии при идентификации нефтяных загрязнений торфяников // Проблемы горного недроведения и системологии. Пермь: Горный институт УрО РАН. 1999. С. 57-60.

- Одинцова Т.А. Эколого-геохимические аспекты трансформации органического вещества нефтезагрязненных геосистем // Моделирование стратегии и процессов освоения георесурсов: Мат-лы Междунар. конф. и науч. сессии Горного института УрО РАН. Пермь. 2003. С. 241-245.

- Одинцова Т.А., Бачурин Б.А. О характере трансформации нефти в условиях гипергенеза // Минералогия техногенеза-2008. Миасс: ИМин УрО РАН. 2008. Т.9. С. 199-210.

- Одинцова Т.А. Разработка технологии идентификации и мониторинга нефтяных загрязнений: Автореф. дис. канд. техн. наук. Пермь, 2010

- Одинцова Т.А., Бачурин Б.А. Научно-методические подходы к организации мониторинга нефтяных загрязнений // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2011. № 6. С. 176-182.

- Техногенное загрязнение природных вод углеводородами и его экологические последствия / Гольдберг В.М., Зверев В.П., Арбузов А.И. и др. М.: Наука. 2001. 125 с.