Эколого-геохимические особенности почв дубовых древостоев и аккумуляция тяжелых металлов в листьях дуба черешчатого (Quercus robur L.) в условиях нефтехимического загрязнения

Автор: Аминева Клара Забировна, Уразгильдин Руслан Вилисович, Сулейманов Руслан Римович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология и география почв

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена геохимическая характеристика почв в условиях промышленного загрязнения и выявлены количественные данные, характеризующие степень аккумуляции тяжелых металлов (ТМ) в листьях дуба, что является актуальным в связи с ежегодным сокращением площади дубрав и сильно ослабленным состоянием дуба в зоне интенсивного многолетнего техногенного загрязнения (на примере Уфимского промышленного центра (УПЦ)).

Почвенный покров, тяжелые металлы, промышленное загрязнение, дуб черешчатый

Короткий адрес: https://sciup.org/148203323

IDR: 148203323 | УДК: 631.41;

Текст научной статьи Эколого-геохимические особенности почв дубовых древостоев и аккумуляция тяжелых металлов в листьях дуба черешчатого (Quercus robur L.) в условиях нефтехимического загрязнения

Загрязнение окружающей среды, в особенности химическими веществами – один из наиболее сильных факторов разрушения компонентов биосферы [1, 2]. Поступление ТМ в атмосферу, почву и воду в токсических концентрациях имеет преимущественно техногенный характер [3, 4]. Растения являются промежуточным резервуаром, через который ТМ переходят из почв, воздуха и воды в животных и человека. Почва, выполняя функцию защитного барьера гидросферы, атмосферы и литосферы, является аккумулятором загрязняющих веществ [1, 2, 5, 6]. В последнее время в связи с развитием промышленности усиливается загрязнение окружающей среды ТМ в масштабах, которые несвойственны природе [1, 3, 4]. В силу этого возрастание их содержания в окружающей среде становится серьезной экологической проблемой современности [1, 2, 4, 5, 6]. На характер перераспределения ТМ в профиле почв оказывает влияние комплекс почвенных факторов: гранулометрический состав почв, реакция среды, содержание органического вещества, катион обменная способность, наличие геохимических барьеров, дренаж (водный режим) [1, 3, 6].

Нефть представляет собой сложную смесь жидких органических веществ, в которых растворены различные твердые углеводороды и смолистые вещества [7, 8]. Кроме того, часто в ней растворены и сопутствующие нефти газообразные углеводороды. В работах различных авторов указывается наличие ТМ в составе нефти. Наряду с традиционными загрязнителями (углеводороды, минерализованная пластовая вода, химреагенты и т.п.) при добыче нефти возникает вероятность загрязнения окружающей среды токсичными микроэлементами, в первую очередь ТМ [5, 9]. На примере нефтяных месторождений Урало-Поволжья показано, что значительная часть до-

бываемых в составе продукции скважин токсических элементов попадает в окружающую среду при авариях и сжигании углеводородного топлива [9]. ТМ могут поступать в окружающую среду в составе отходов (отработанных масел, смазки и т.д.). Таким образом, в окружающей среде происходит двойное загрязнение: нефтью и ТМ [7, 9, 10, 11].

Цель работы – охарактеризовать экологогеохимические особенности почв дубовых древостоев и аккумуляцию ТМ (Cu, Cd, Zn, Fe Pb) в почвах древостоев и в листьях дуба черешчатого в условиях промышленного загрязнения.

Задачи:

– дать сравнительное описание почв дубовых древостоев в районе исследования и выявить их геохимические особенности

– дать сравнительную характеристику накопления ТМ в почвах древостоев дуба

– дать сравнительную характеристику накопления ТМ в листьях дуба черешчатого

– охарактеризовать степень транслокации ТМ из почвы в листья дуба черешчатого.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Отбор почвенных образцов для определения химических свойств почвы проводили методом «конверта» с каждого участка в соответствии с ГОСТ 17.4.2.01-81 и ГОСТ 17.4.3.01-85 [12, 13]. Почвенные образцы анализировались по параметрам: гранулометрический состав, содержание гумуса, рH водный, содержание щелочногидролизуемого азота, валового и подвижного фосфора, ионов Са2+ и Mg2+, нефтепродуктов, ТМ. Для оценки содержания ТМ почвенные образцы отбирались по 10 см слоям до глубины 1 м. Отбор листьев дуба для определения содержания ТМ проводили из нижней части кроны с южной стороны дерева рандомизированно. В условиях контрольно-аналитической лаборатории определялось содержание в пробах Cu, Cd, Zn, Fe, Pb методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии. Метод основан на кислотной минерализации навески пробы и последующим атомно- абсорбционном определении поглощения каждого элемента при введении в пламя ацетилен-воздух градуировочных растворов и анализируемых проб [14].

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

В Предуралье одним из самых крупных промышленных центров является УПЦ. Основная часть производственных предприятий сконцентрирована в северной части г. Уфы. Нефтехимический профиль производства обусловливают выброс в окружающую среду ряда газообразных токсических веществ, которые по удельному весу тяжелее воздуха и находятся в приземном слое атмосферы. В районе исследований условно выделены зоны сильного, слабого промышленного загрязнения и относительный контроль.

Объектами исследований служили почвенный покров древостоев и листья дуба черешчатого в условиях промышленного загрязнения, испытывающих на себе многолетнее интенсивное техногенное загрязнение. Исследуемый район находится в пределах лесостепной зоны. Основными ле- сообразующими породами являются: дуб череш-чатый, липа мелколистная, береза бородавчатая, клен остролистный, тополя, сосна обыкновенная, лиственница Сукачева, ель сибирская [16]. Древостои дуба на исследуемых пробных площадях представлены естественными низкополнотными куртинами: полнота 0,8, класс бонитета II, средний диаметр 26 см, высота 18 м, средний возраст 61-70 лет, что соответствует средневозрастной группе возраста для твердолиственных пород. Тип леса – сухая кленово-липовая дубрава. Подрост густой, преимущественно клен и липа, подлесок редкий – рябина и лещина.

Почвообразующие породы УПЦ представлены делювиальными и элювиально-делювиальными отложениями. Состав почвенного покрова представлен черноземом выщелоченным, черноземом оподзоленным, темно-серой лесной почвой и серой лесной почвой с различным механическим составом (главным образом тяжелосуглинистым и глинистым) [15]. Приведем морфологические описания почвенных разрезов:

Разрез № 1. Зона сильного загрязнения (30 м от нефтеперерабатывающих заводов), естественный древостой дуба черешчатого, почва – серая лесная

|

А 0 0-2 см |

Лесная подстилка, растительные остатки (частично разрушенные) |

|

А1 3-25 см |

Темно-серый, сухой, средний суглинок, мелко-средне-ореховатый, включения корней, переход постепенный |

|

А 1 В 25-39 см |

Серый, сухой, средний суглинок, мелко-ореховатый, включения корней и мелкой щебенки, гипса, вскипает от 10% соляной кислоты, переход постепенный |

|

В 39-60 см |

Серовато-коричневый, влажноватый, суглинок, мелко-средне комковатый, вскипает от 10% соляной кислоты, переход заметный |

|

Д 60-80 см |

Плотная щебенка гипса |

Разрез № 2. Зона слабого загрязнения (селитебная зона), естественный древостой дуба черешчатого, почва – серая лесная

|

А 0 0-3 см |

Лесная подстилка, опад растений |

|

А 1 3-29 см |

Темно-серый, сухой, средний суглинок, мелко-средне-ореховатый, включения корней, переход постепенный |

|

А 1 В 29-45 см |

Серый, сухой, средний суглинок, мелко-средне-комковатый, включения корней, переход постепенный |

|

В 45-72 см |

Серовато-коричневый, влажноватый, средний суглинок, крупно-комковатый, вскипает от 10% соляной кислоты, переход постепенный |

|

С 72-100 см |

Светло-коричневый, влажный, тяжелый суглинок, бесструктурный, белоглазка карбонатов |

Разрез № 3. Условный контроль (50 км южнее от нефтеперерабатывающих заводов), естественный древостой дуба черешчатого, почва – серая лесная

|

А 0-3 см |

Лесная подстилка, растительные остатки. |

|

А1 3-24 см |

Серый, сухой, средний суглинок, мелко-средне-ореховатый, переплетен корнями, переход постепенный |

|

А 1 B 24-37 см |

Серый, сухой, средний суглинок, крупно-средне-ореховатый, переплетен корнями, переход постепенный |

|

B 37-49 см |

Серовато-коричневый, влажноватый, суглинок, средне-крупно комковатый, включения мелкой гальки, переход постепенный |

|

С 49-110 см |

Рыжевато-коричневый, влажноватый, тяжелый суглинок, плотный, бесструктурный, вскипает от 10% соляной кислоты с глубины 110 см. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования показали, что почвенный покров УПЦ представлен серыми лесными почвами, характеризующимися очень слабыми признаками оподзоливания и неглубоким залеганием карбонатов. По содержанию гумуса почвы всех зон относятся к среднегумусовым почвам 4-6% (табл. 1). В контроле степень гумусированности изменяется от 4,08% в горизонте А 1 и до 0,68% в горизонте С. В зоне слабого загрязнения степень гумусированно-сти меняется от 3,90% в горизонте А1 и до 0,89% в горизонте С. В зоне сильного загрязнения степень гумусированности несколько выше, чем в контроле и зоне слабого загрязнения – от 5,19% в горизонте А 1 и до 1,45% в горизонте В. Таким образом, при усилении степени загрязнения наблюдается увеличение степени гумусированности почвы.

Почвы УПЦ характеризуются относительно высоким содержанием щелочно-гидролизуемого азота. При усилении загрязнения отмечается увеличе- ние щелочно-гидролизуемого азота: в гумусовоаккумулятивных горизонтах его содержание увеличивается от 294 мг/кг и 194 мг/кг в контроле и зоне слабого загрязнения до 364 мг/кг в зоне сильного загрязнения.

Анализы почв УПЦ показали, что почвы зоны сильного и слабого загрязнения характеризуются наличием в них нефтепродуктов. В зоне сильного загрязнения наибольшее содержание нефтепродуктов наблюдается в гумусово-аккумулятивном горизонте А1 – до 580 мг/кг и наблюдается незначительное уменьшение по мере углубления – до 80 мг/кг на горизонте В. В зоне слабого загрязнения наибольшее содержание нефтепродуктов также наблюдается на поверхностных слоях почвы до 280 мг/кг на горизонте А и 150 мг/кг на горизонте АВ. В контроле содержания нефтепродуктов не обнаружено. Таким образом, при усилении степени загрязнения наблюдается увеличение содержания в почве нефтепродуктов примерно в 2 раза.

Таблица 1. Химические свойства почв дубовых насаждений на территории УПЦ

|

Район исследования |

Горизонт, мощность, см |

рHН2О |

Гумус,% |

N, щел-гидр., мг/кг |

P |

Са2+, мг-экв/100г почвы |

Mg2+, мг-экв/100г почвы |

Нефтепродукты, мг/кг |

|

|

Валовый, мг/кг |

Подвижный, мг/100г почвы |

||||||||

|

Контроль |

А 1 0-24 |

6,18± 0,01* |

4,08± 0,03 |

294± 0,58* |

100,4± 0,76* |

4,1± 0,15* |

34± 1,16 |

11± 1,16 |

0 |

|

А 1 В 24-37 |

5,68± 0,006* |

2,13± 0,04* |

126± 1,15* |

147,5± 0,54* |

4,0± 0,12* |

34± 1,0* |

10± 1,53 |

0 |

|

|

В 37-49 |

5,67± 0,006* |

1,24± 0,05 |

70± 0,58 |

86,1± 0,12* |

5,5± 0,17 |

34± 1,53* |

13± 0,58 |

0 |

|

|

С 49-100 |

7,22± 0,006 |

0,68± 0,06 |

56± 0,58 |

100,4± 0,12 |

4,6± 0,15 |

40± 2,5 |

13± 1,16 |

0 |

|

|

Зона слабого загрязнения |

А 1 0-29 |

6,25± 0,01* |

3,9± 0,17* |

196± 1,73* |

135,2± 0,15* |

5,4± 0,08* |

42± 2,01* |

13± 1,53 |

280± 2,31* |

|

А 1 В 29-45 |

6,56± 0,006* |

2,88± 0,08 |

154± 1,73* |

101,5± 0,07* |

5,10± 0,15 |

49± 1,53 |

10± 1,16 |

150± 4,62* |

|

|

В 45-72 |

7,48± 0,006 |

1,35± 0,04 |

70± 1,73 |

106,6± 0,06* |

5,3± 0,08 |

47± 1,53 |

10± 2,01 |

Следы |

|

|

С 72-100 |

7,61± 0,006 |

0,89± 0,02 |

56± 1,15 |

100,4± 0,11 |

4,8± 0,06 |

41± 1,58 |

10± 1,16 |

0 |

|

|

Зона сильного загрязнения |

А 1 0-25 |

6,74± 0,01* |

5,19± 0,03* |

364± 4,6* |

141,4± 0,15* |

3,9± 0,04 |

57± 1,73* |

13± 0,58 |

580± 7,51* |

|

А 1 В 25-39 |

7,26± 0,006* |

3,14± 0,02* |

112± 1,73* |

118,9± 0,06* |

5,3± 0,09* |

51± 1,16* |

10± 1,16 |

470± 4,62* |

|

|

В 39-60 |

7,46± 0,006* |

1,45± 0,04 |

84± 1,15* |

106,6± 0,12* |

4,5± 0,03 |

44± 1,73* |

10± 1,53 |

80± 1,16* |

|

*различия между зонами загрязнения достоверны при уровне значимости 95%, число степеней свободы n=5

Между содержанием нефтепродуктов и гумусом в зоне сильного загрязнения наблюдается положительная корреляция (r=0,93), аналогичная ситуация в зоне сильного загрязнения наблюдается по соотношению нефтепродуктов и азота (r=0,85). Коэффициент корреляции между нефтепродуктами и гумусом в зоне слабого загрязнения положителен (r=0,84), корреляция между нефтепродуктами и азотом также имеет положительное значение (r=0,82). Таким образом, наличие нефтепродуктов в почве ведет к увеличению уровня содержания азота и гумуса, что вероятнее всего связано с деятельностью заводов и выбросами продукции переработки нефти и его аккумуляцией в течение нескольких десятилетий на поверхности почвы. Кроме того, при усилении загрязнения наблюдается увеличение корреляции между содержанием в почве нефтепродуктов и содержанием гумуса и азота.

Аналогичные результаты были показаны Кодиной [8] и Кахаткиной [11] которые отмечали, что при загрязнении нефтью увеличивается в 1,5–3 раза абсолютное содержание органических соединений, не растворяющихся в процессе фракционирования гумуса или так называемого негидролизуемого остатка (НО). Было установлено, что чем сильнее выражено нефтяное загрязнение и больше срок взаимодействия нефти с почвой, тем в большей степени происходит возрастание содержания НО, за счет углеводородов нефти [10, 11]. Новообразованные высокомолекулярные соединения могут закрепляться в почве в виде прочного органоминерального комплекса, и не извлекаться из почвы органическими растворителями [1, 3, 5, 7, 8].

В свою очередь, почвы УПЦ во всех зонах характеризуется низкой обеспеченностью подвижным фосфором. Содержание подвижного фосфора на поверхностных слоях почвы изменяется от 4,0 мг/100 г в контроле и 4,5 мг/100 г в зоне слабого загрязнения, до 3,9 мг/100 г в зоне сильного загрязнения. Почвы района исследований характеризуются слабой обеспеченностью валовым фосфором. Содержание валового фосфора изменяется от 100,4 мг/кг в контроле, и 135,2 мг/кг в зоне слабого загрязнения, до 141,4 мг/кг в зоне сильного загрязнения. Строгой закономерности изменения содержания фосфора под влиянием загрязнения не выявлено.

Кислотность почвы изменяется от слабокислой (на поверхностных слоях почвы от 6,18 в контроле и 6,25 в зоне слабого загрязнения) до щелочной (6,74 в зоне сильного загрязнения).

Содержание ионов Са2+ и Mg2+ на поверхностных слоях почвы варьирует от 34 мг-экв/100 г в контроле до 57 мг-экв/100 г в зоне сильного загрязнения и с 11 мг-экв/100 г в контроле до 13 мг-экв/100 г в зоне сильного загрязнения соответственно. Среди поглощающих оснований преобладают ионы Са2+.

Таким образом, результаты анализов почв показали, что повышенное содержание гумуса, щелочно-гидролизуемого азота в зоне сильного загрязнения, по сравнению с остальными зонами, объясняется наличием в почве остаточных продуктов неф- тепереработки, а также их поступлением в виде растворов углеводородов различных классов (остаточных продуктов обессоливания и очистки) с территорий заводов. На такие параметры как содержание валового и подвижного фосфора, ионов Са2+ и Mg2+ степень промышленного загрязнения практически не оказывает никакого влияния и изменения значений этих параметров несущественны.

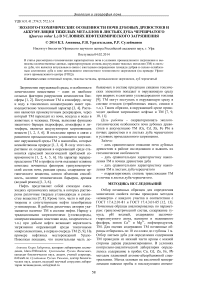

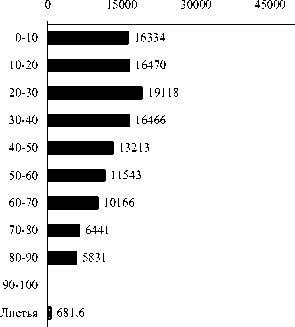

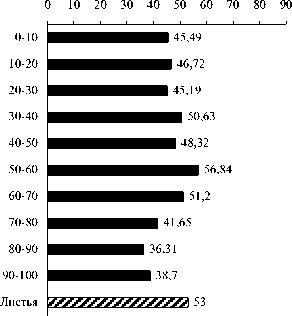

Анализ содержания ТМ в почве выявил следующие особенности (рис. 1): при усилении степени промышленного загрязнения происходит значительное уменьшение средней концентрации Cu в почве – с 12,15 мг/кг в контроле до 6,56 мг/кг в зоне сильного загрязнения (в 2,7 раз). В целом содержание Cu в почве не превышает предельно допустимые нормы и не достигает токсичных концентраций (токсические значения до 100 мг/кг). Максимальная аккумуляция Cu в условиях сильного загрязнения наблюдается в слое почвы 0-30 см (максимум на горизонте 20-30см – 10,58 мг/кг), и постепенно уменьшается по мере углубления, с минимумом на горизонте 40-50 см – 5,07 мг/кг. Максимальное накопление Cu в зоне слабого загрязнения также происходит в поверхностных слоях почвы, на горизонте 0-30 см, с максимумом на горизонте 20-30 см – 15,42 мг/кг. Максимальная аккумуляция Cu в контроле наблюдается в слое 070 см, с максимумом на горизонте 50-60 см – 16,58 мг/кг, и постепенно уменьшается по мере углубления.

По мере усиления промышленного загрязнения для листьев дуба характерно незначительное увеличение накопления Cu. Отмечается максимальное накопление Cu в листьях в зоне слабого загрязнения, значительно превышающее накопление в зоне сильного загрязнения и контроле. В зонах сильного и слабого загрязнения концентрация Cu в листьях незначительно превышает накопление этого металла в почве, а в контроле напротив его содержание меньше, чем в почве. Это может быть связано с привлечением Cu как элемента, повышающего устойчивость растений против неблагоприятных условий среды и болезней.

Зона сильного загрязнения Зона слабого загрязнения Контроль

Рис. 1. Содержание Cu (мг/кг) в горизонтах метрового слоя почвы и в листьях дуба в УПЦ

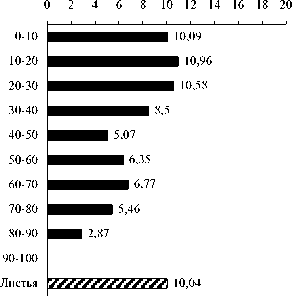

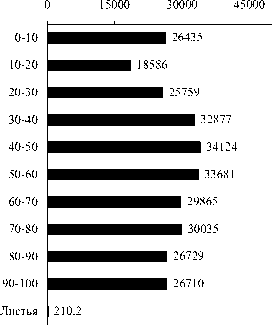

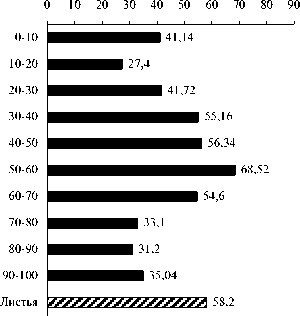

Усиление промышленного загрязнения сопровождается уменьшением средней концентрации Fe в почве (рис. 2): с 26516 мг/кг в контроле до 12842 мг/кг в зоне сильного загрязнения (в 2 раза). Содержание Fe превышает нормы и достигает токсичных концентраций (область избыточных концентраций более 1000 мг/кг). Максимальная аккумуляция Fe в условиях сильного загрязнения наблюдается в слое 0-30 см (максимум на горизонте 20-30 см – 19118 мг/кг), и значительно уменьшается по мере углубления, с минимумом на горизонте

80-90 см – 5831 мг/кг. Максимальное накопление Fe в зоне слабого загрязнения происходит глубже – до 60 см, с максимумом на горизонте 40-50 см – 34124 мг/кг, и незначительно уменьшается до глубины 90-100 см – 26710 мг/кг. Максимальная аккумуляция Fe в контроле наблюдается в слое 30-70 см с максимумом на горизонте 40-50 см – 45860 мг/кг, и постепенно уменьшается к горизонту 90-100 см – 26100 мг/кг, что возможно связано с вмыванием Fe из верхних горизонтов в более глубокие слои почвы.

Зона сильного загрязнения

Зона слабого загрязнения

Контроль

Рис. 2. Содержание Fe (мг/кг) в горизонтах метрового слоя почвы и в листьях дуба в УПЦ

Дуб черешчатый можно рассматривать как рас-тение-исключатель Fe, т.к. концентрация этого элемента в листьях гораздо ниже, чем его концентрация в почве (в среднем от 50 до 150 раз). При усилении промышленного загрязнения отмечается незначительное увеличение концентрации Fe в листьях. В целом накопление Fe в листьях находится на пороге токсических концентраций (область избыточных концентраций 700 мг/кг).

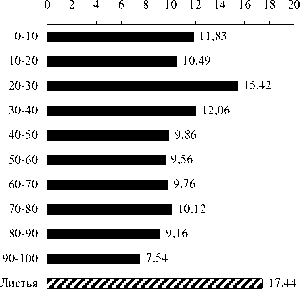

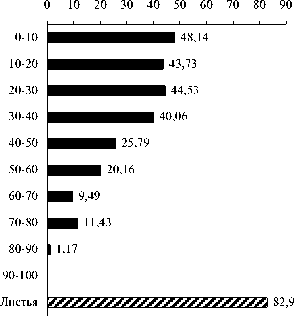

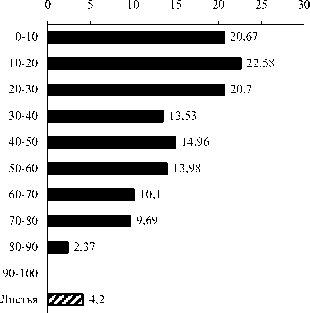

Усиление промышленного загрязнения сопровождается значительным увеличением средней концентрации Cd в почве (рис. 3): с 0,12 мг/кг в контроле до 0,25 мг/кг в зоне сильного загрязнения (в 2 раза). Содержание Cd в почве во всех зонах не достигает токсичных концентраций (область избыточных концентраций более 1,5 мг/кг). Максимальная аккумуляция Cd в условиях сильного загрязнения наблюдается в слое 0-30 см (максимум на горизонте 0-10см – 0,48 мг/кг) и уменьшается по мере углубления с минимумом на горизонте 80-90 см – 0,03 мг/кг. Максимальное накопление Cd в зоне слабого загрязнения также происходит в поверхностных слоях почвы 0-20 см, с максимумом на горизонте 0-10 см – 0,20 мг/кг и постепенно уменьшается по мере углубления, достигая минимального значения на горизонте 90-100 см – 0,08 мг/кг. Максимальная аккумуляция Cd в контроле наблюдается в слое 0-50 см, с максимумом на горизонте 0-10 см – 0,15 мг/кг, и постепенно уменьшается по мере углубления, минимум на горизонте 80-90 см – 0,09 мг/кг. По мере усиления промышленного загрязнения отмечается увеличение содержания Cd в по- верхностных слоях почвы.

Для листьев дуба характерно накопление Cd в токсических концентрациях во всех исследуемых условиях, а в контроле почти в 3 раза превышающих пороговые – до 2,49 мг/кг. Это может быть связано с тем, что контроль находится в зоне ведения сельского хозяйства и внесение в почву кадмий содержащих удобрений способствует распространению его в близлежащие лесные экосистемы. Кроме того, накопление Cd в листьях значительно превышает содержание этого металла в почве.

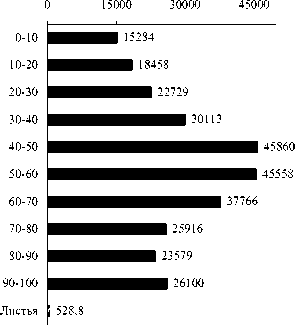

При усилении степени промышленного загрязнения происходит уменьшение средней концентрации Zn в почве (рис. 4): с 47,01 мг/кг в контроле до 27,17 мг/кг в зоне сильного загрязнения (в 2,5 раза). Содержание Zn не превышает нормы и не достигает токсичных концентраций (ПДК валового содержания для почв 100 мг/кг). Максимальная аккумуляция Zn в условиях сильного загрязнения наблюдается в слое 0-40 см (максимум на горизонте 0-10 см – 48,14 мг/кг), и значительно уменьшается по мере углубления, с минимумом на горизонте 80-90 см – 1,17 мг/кг. Максимальное накопление Zn в зоне слабого загрязнения происходит значительно глубже – до 70 см, с максимумом на горизонте 5060 см – 56,84мг/кг, и незначительно уменьшается до глубины 90-100 см, что может говорить о более глубоком вмывании Zn из поверхностных слоев. Максимальная аккумуляция Zn в контроле наблюдается в слое 0-60 см, с максимумом на горизонте 50-60 см – 68,52 мг/кг, и постепенно уменьшается

|

по мере углубления, минимум на горизонте 80-90 см – 31,20 мг/кг. Высокий уровень накопления в листьях Cd подавляет поступление Zn – он находится близко к границе дефицита (область избыточных концентраций для листьев более 400 мг/кг). Отмечена тенденция значительного увеличения содержания |

Zn по мере усиления промышленного загрязнения (от 58,2 мг/кг в контроле до 82,9 мг/кг в зоне сильного загрязнения). В контроле и зоне слабого загрязнения концентрация Zn в листьях незначительно превышает накопление этого металла в почве, а в зонах сильного загрязнения его содержание в 3 раза выше, чем в почве. |

|||||

|

Зона сильного загрязнения 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 |

Зона слабого 0 0,5 1 |

загрязнения 1,5 2 2,5 3 |

Контроль 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 |

|||

|

0-10 |

0,48 |

0-10 |

■ 0,2 |

0-10 |

0,15 |

|

|

10-20 |

0,45 |

10-20 |

■ 0,2 |

10-20 |

0,13 |

|

|

20-30 |

0,44 |

20-30 |

■ 0,15 |

20-30 |

0,15 |

|

|

30-40 |

0,25 |

30-40 |

■ 0,14 |

30-40 |

0,14 |

|

|

40-50 |

0,24 |

40-50 |

■ 0,14 |

40-50 |

0,15 |

|

|

50-60 |

0,24 |

50-60 |

1 0,09 |

50-60 |

0,14 |

|

|

60-70 |

0,04 |

60-70 |

1 0,1 |

60-70 |

0,13 |

|

|

70-80 |

0,04 |

70-80 |

1 0,08 |

70-80 |

■ 0,1 |

|

|

80-90 |

0,03 |

80-90 |

1 0,08 |

80-90 |

■ 0,09 |

|

|

90-100 |

90-100 |

1 0,08 |

90-100 |

0,11 |

||

|

Листья |

VZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, 2,02 |

Листья |

<<<<<<<<<<< 1,15 |

Листья |

V//ZZ///7///ZZZZZ//ZZ//Z 2,49 |

|

Рис. 3. Содержание Cd (мг/кг) в горизонтах метрового слоя почвы и в листьях дуба в УПЦ

Зона сильного загрязнения

Зона слабого загрязнения

Контроль

Рис. 4. Содержание Zn (мг/кг) в горизонтах метрового слоя почвы и в листьях дуба в УПЦ

Зона сильного загрязнения Зона слабого загрязнения

Контроль

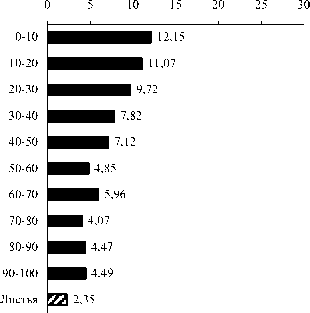

Рис. 5. Содержание Pb (мг/кг) в горизонтах метрового слоя почвы и в листьях дуба в УПЦ

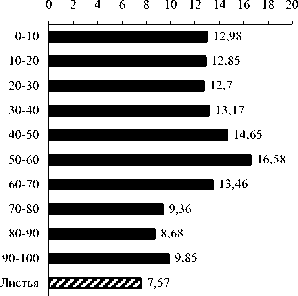

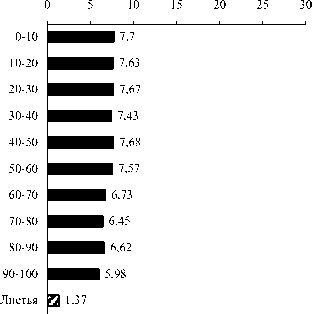

При усилении степени промышленного загрязнения происходит значительное увеличение средней концентрации Pb в почве (рис. 5): с 6,45 мг/кг в контроле до 13,28 мг/кг в зоне сильного загрязнения (в 2 раза). В целом содержание Pb во всех зонах не превышает нормы и не достигает токсичных концентраций (ПДК 32 мг/кг). Прослеживается четкая тенденция увеличения содержания Pb в поверхностных слоях почвы при усилении промышленного загрязнения. Максимальная аккумуляция Pb в условиях сильного загрязнения наблюдается в слое 0-30 см (максимум на горизонте 10-20 см –

22,58 мг/кг), и постепенно уменьшается по мере углубления, с минимумом на горизонте 80-90 см – 2,37 мг/кг. Максимальное накопление Pb в зоне слабого загрязнения также происходит в поверхностных слоях почвы 0-30 см, с максимумом на горизонте 0-10 см – 12,15 мг/кг и постепенно уменьшается по мере углубления, достигая минимального значения на горизонте 70-80 см – 4,07 мг/кг. Максимальная аккумуляция Pb в контроле наблюдается в слое 0-50 см, с максимумом на горизонте 0-10 см – 7,70 мг/кг, и постепенно уменьшается по мере углубления, минимум на горизонте 90-100 см – 5,98 мг/кг.

Содержание Pb в листьях во всех условиях произрастания не превышает нормы и не достигает токсичных концентраций. Прослеживается четкая тенденция увеличения содержания Pb в листьях при усилении промышленного загрязнения. Во всех рассматриваемых условиях содержание этого металла в листьях значительно ниже, чем в почве.

ВЫВОДЫ

Почвенный покров района исследований представлен серыми лесными почвами с относительно однородным гранулометрическим и минеральным составом. При усилении промышленного загрязнения отмечается повышенное содержание гумуса, щелочно-гидролизуемого азота, нефтепродуктов, которое объясняется поступлением в почву остаточных продуктов нефтепереработки. На содержание валового и подвижного фосфора, ионов Са2+ и Mg2+ степень промышленного загрязнения практически не оказывает влияния.

Из изученных ТМ содержание Cu, Cd, Zn, Pb в почвах дубовых древостоев во всех зонах находится в норме и не превышает токсических значений. Содержание Cu, Cd, Zn, Pb практически не изменяется как при усилении загрязнения, так и при увеличении глубины взятия образцов. Содержание Fe в почве древостоев во всех зонах превышает нормы и достигает токсических значений. При усилении степени загрязнения наблюдается значительное увеличение концентрации Cd и Pb, в поверхностных слоях почвы, что предположительно вызвано с их длительным накоплением при производстве этилированного бензина и его использовании.

Содержание Pb и Cu в листьях дуба находится в норме и не превышает токсических концентраций. Для листьев дуба характерно увеличение накопления Cd в токсических концентрациях, почти в 3 раза превышающих пороговые. Избыточное накопление Cd подавляет поступление Zn, находящегося близко к границе дефицита. Накопление Fe в листьях находится на пороге токсических концентраций, однако при этом его содержание в листьях намного ниже его содержания в почве.

По отношению к накоплению ТМ дуб черешча-тый является: аккумулятором Cd (его содержание в листьях в несколько раз превышает содержание этого металла в почве), индикатором Cu, Zn (содержание этих металлов в листьях соответствуют их содержанию в почве), и исключателем Pb, Fe (поддерживается низкая концентрация этих металлов в листьях, несмотря на высокую их концентрацию в почве).

Список литературы Эколого-геохимические особенности почв дубовых древостоев и аккумуляция тяжелых металлов в листьях дуба черешчатого (Quercus robur L.) в условиях нефтехимического загрязнения

- Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. Новосибирск: Наука, 1991. 151 с.

- Быстрых В.В., Боев В.М., Зебзеев В.В. Комплексная гигиеническая оценка накопления поллютантов атмосферного воздуха в депонирующих средах в зоне воздействия газового комплекса. Исследования эколого-географических проблем природопользования для обеспечения территориальной организации и устойчивости развития нефтегазовых регионов России: Теория, методы и практика. Нижневартовск: НГПИ, ХМРО РАЕН, ИОА СО РАН, 2000. С. 259-262.

- Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.: Мир, 1989. 439 с.

- Госдоклад «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2012 году». Уфа: МПР РБ, 2013. 343 с.

- Донник И.М. Содержание радионуклидов, солей тяжелых металлов и фтора в воде, растительных кормах, органах и тканях животных из районов промышленного загрязнения//ЦНТИ. Екатеринбург, 1996. № 1014. С. 4-96.

- Ильин В.Б., Сысо А.И. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах и растениях Новосибирской области. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. 226 с.

- Батуева И.Ю., Гайле А.А., Паконова Ю.В. Химия нефти. Ленинград: Химия, 1984. 360 с.

- Кодина Л.А. Геохимическая диагностика нефтяного загрязнения почвы//Восстановление нефтезагрязненых почвенных экосистем. М.: Наука, 1988. С. 112-122.

- Минигазимов Н.С. Нефть и тяжелые металлы (экологические аспекты)//Башкирский экологический вестник. 1999. № 2. С. 24-30.

- Халимов Э.М., Левин С.В., Гузев В.С. Экологические и микробиологические аспекты повреждающего действия нефти на свойства почвы//МГУ, сер. Почвоведение. 1996. № 2. С. 59-64.

- Кахаткина М.И., Цуцаева В.В., Новак А.В. Состав гумуса пойменных почв, загрязненных нефтью//Рациональное использование почв и почвенного покрова Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1986. С. 89-97.

- ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. М.: Стандартинформ, 2008. 4 с.

- ГОСТ 17.4.3.01-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. М.: Стандартинформ, 2008. 3 с.

- Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ (Методы аналитической химии). М.: Химия, 1982. 224 с.

- Мукатанов А.Х. Почвенно-экологическое районирование Республики Башкортостан как основа адаптивных систем землепользования//Вестник АН Республики Башкортостан. 1996. Т. 1. № 2. С. 62-69.

- Леса Башкортостана/Башкирский гос. аграр. ун-т, Объедин. гл. управление природ. ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Башкортостан; . Уфа: ОГУПР РФ по РБ, БГАУ, 2004. 400 с.