Эколого-геохимические особенности почвенного покрова санитарно-защитных зон некоторых промышленных предприятий Самарской области

Автор: Воробьева Ксения Юрьевна, Прохорова Наталья Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Промышленная экология

Статья в выпуске: 5-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведена экспериментальная оценка эколого-геохимического состояния почвенного покрова санитарно-защитных зон крупных машиностроительных и нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Рассчитаны суммарные показатели загрязнения почв Zc для каждой рассматриваемой санитарно-защитной зоны, установлен умеренный уровень их загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

Урбанозем, санитарно-защитная зона, экологический риск

Короткий адрес: https://sciup.org/148204113

IDR: 148204113 | УДК: 631.4:551.8

Текст научной статьи Эколого-геохимические особенности почвенного покрова санитарно-защитных зон некоторых промышленных предприятий Самарской области

Самарская область входит в группу наиболее промышленно развитых регионов России. На ее территории расположено несколько крупных промышленных центров (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск и др.). В их границах функционируют металлообрабатывающие, машиностроительные, нефтеперерабатывающие предприятия, техногенные выбросы которых во многом определяют экологогеохимические характеристики природной среды региона. Состав выбросов разнообразен, но особую опасность могут представлять тяжелые металлы, соединения азота и нефтепродукты. Попадая в окружающую среду, поллютанты могут кардинально менять геохимический фон ее отдельных сред, а основной депонирующей средой для загрязнителей является почвенный покров. Площадь распространения загрязняющих веществ зависит от мощности источника и природных особенностей местности, но существенная их доля осаждается в непосредственной близости от предприятия, о чем можно судить по изменению эколого-геохимических характеристик почвенного покрова его санитарно-защитной зоны.

Для г. Самары выявлено неудовлетворительное эколого-гигиеническое состояние, которое связывают с активным накоплением в ее почвенном покрове нефтепродуктов, трудно-окисляемого органического вещества и тяжелых металлов. Подчеркивается усиление деградации

городских почв, снижение их общей санитарногигиенической функции, нарушение процессов самоочищения, повышение степени ее токсикологической опасности, возрастание рисков нарушения здоровья населения г. Самары. Причиной сложившейся ситуации называют рост объемов автотранспортного загрязнения городской среды [8]. Несомненно, автотранспортное загрязнение природной среды в городах всего мира в современных условиях занимает лидирующие позиции, но, очевидно, не стоит сбрасывать со счетов и роль промышленных предприятий в эколого-геохимической и гигиенической трансформации городской среды. Проблема изучения почвы с эколого-гигиенических позиций остается своевременной и необходимой для крупнейших промышленных центров Самарской области с высоким уровнем техногенной нагрузки на среду обитания населения.

Цель исследования: количественная оценка накопления техногенных загрязняющих веществ в почвах санитарно-защитных зон некоторых крупных промышленных предприятий Самарской области.

Исследования проводились на территории Самарской области в 2013-2015 гг. В качестве объектов исследования рассматривались почвы санитарно-защитных зон АО РКЦ «Прогресс» (пробная площадь №1), завода «Авиакор» (пробная площадь №2), Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода - КНПЗ (пробная площадь №3), Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода - ННПЗ (пробная площадь №4), Сызранского нефтеперерабатывающего завода -СНПЗ (пробная площадь №5). В пределах каждой санитарно-защитной зоны, принимаемой за пробную площадь, отбиралось разное количество точечных почвенных проб в зависимости от ее размеров.

Почвы для исследований отбирали из верхнего гумусового горизонта (0,0-0,2 м) с помощью совковой лопаты методом конверта [4, 5]. Исследуемые участки в настоящее время находятся в границах соответствующих городов, почвенный покров которых изначально соответствовал природным типам (черноземы, серые лесные, аллювиальные почвы) [6], но со временем был кардинально изменен процессом урбанизации и трансформирован в урбаноземы. Количественное определение уровня рН, содержания свинца, меди, цинка, кадмия, нефтепродуктов и нитратного азота в изучаемых пробах осуществлялось в аккредитованной почвенно-грунтовой лаборатории методами количественного физикохимического анализа. Валовое содержание тяжелых металлов определяли из кислотной вытяжки.

Степень техногенной трансформации почв и грунтов оценивали по суммарному показателю химического загрязнения почв (Zc), являющемуся индикатором возможного неблагоприятного воздействия на здоровье населения. Показатели регионального фонового содержания, ПДК и ОДК химических элементов принимались по СП 11102-97, ГН.2.1.7.2041-06 и ГН.2.1.7.2511-09 [2, 3, 9]. Суммарный показатель Zc характеризует степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:

Zc=Key +... + Kc +... + Ken - (n — 1)

где n - число определяемых компонентов; Kci -коэффициент концентрации i- го загрязняющего компонента, равный кратности превышения содержания данного компонента над фоновым значением.

Экологическое состояние почв селитебных территорий следует считать относительно удовлетворительным при значении Zc не превышающем 16.

Известно, что основные биогеохимические особенности промышленного, транспортного и муниципального воздействия на среду города связаны с формированием техногенных и биогеохимических аномалий, т.е. с локальным увеличением концентрации загрязняющих веществ в различных компонентах урбоэкосистем. Контрастность и пространственное положение аномалий зависят от сочетания функциональной структуры города, определяющей характер и уровень техногенного воздействия на среду, ландшафтно-геохимических и биогеохимических условий, дифференцирующих это действие. Важным фактором, определяющим количественное содержание загрязняющих веществ в почве, является длительность и интенсивность хозяйственного освоения территории [1]. Исследованные нами пробные площади отличаются друг от друга по целому ряду признаков, в частности по механическому составу почвы, наличию и видовому разнообразию растительности, типу водного режима, степени техногенной трансформации и др. Все эти особенности оказывают существенное влияние на характер накопления загрязняющих веществ в почвах изучаемых пробных площадей.

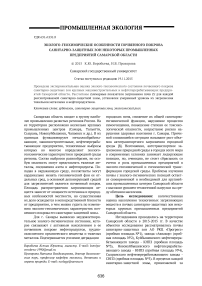

Анализ результатов эколого-геохимических исследований показал, что на уровень содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах влияют их физико-механические характеристики, в частности гранулометрический состав и pH почвенного раствора. По гранулометрическому составу исследуемые почвы относятся к суглинкам и глинам, широко распространенным в Самарской области. Такие почвы классифицируются как тяжелые, они относительно слабо пропускают воду, но хорошо удерживают ее в себе, имеют более прочную и агрономически более ценную структуру, но обладают большей способностью к аккумуляции загрязнителей [10]. В ходе исследований было установлено, что содержание загрязняющих химических веществ значительно варьирует даже в пределах одной пробной площади и существенно различается по пробным площадям. Как следует из рис.1, средний показатель рН на исследуемых пробных площадях колеблется от 7,59 до 8,01, что позволяет отнести изучаемые почвы к слабо- и среднещелочным. В целом защелачивание характерно для городских почв, этот процесс выявлен и для урбаноземов Самарской области. Щелочная среда способствует формированию в почвах геохимических барьеров, на которых могут осаждаться и накапливаться многие тяжелые металлы.

Рис. 1. Средний показатель рН для почв исследуемых территорий

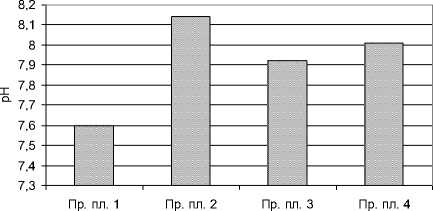

Фоновый показатель среднего содержания свинца (20 мг/кг) слабо превышен в почвах пробных площадей № 1 (АО РКЦ «Прогресс»), № 2 (завод «Авиакор») и № 5 (СНПЗ), в которых он содержится на уровне 23,2-27,8 мг/кг (рис. 2). Средние показатели по всем пробным площадям не превышают ПДК и ОДК, но в локальных точках отбора отмечены единичные превышения ПДК (32 мг/кг). Так, максимальное содержание свинца (48,5 мг/кг) было обнаружено в одной почвенной пробе с пробной площади № 5 в санитарнозащитной зоне СНПЗ. Если в историческом центре города основной вклад в загрязнение тяжелыми металлами вносит легковой и грузовой автотранспорт, то на его периферии основная доля загрязнений привносится выбросами промышленных предприятий, в том числе и НПЗ, которые в основном расположены на окраине города.

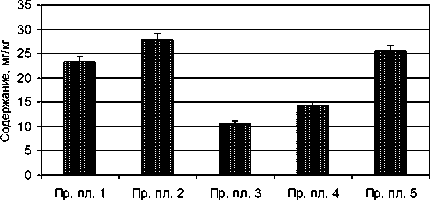

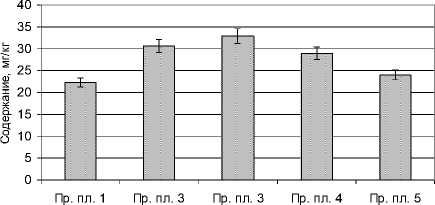

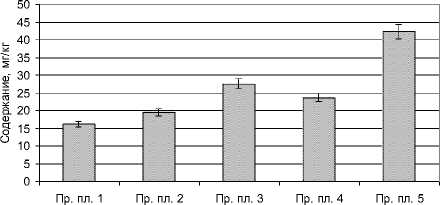

Среднее содержание меди превысило фоновый показатель (25 мг/кг) на пробных площадях № 2, 3 и 4 (рис. 3). Максимальное среднее содержание меди составило 32,86 мг/кг на пробной площади №3 в санитарно-защитной зоне КНПЗ. Следует отметить, что фоновый показатель значительно превышен практически во всех локальных почвенных пробах, отобранных на изучаемых пробных площадях. Максимальное значение зафиксировано в одной локальной пробе в санитарно-защитной зоне АО РКЦ «Прогресс» (пробная площадь №1) и составило 58,6 мг/кг. Повышенное содержание меди является характерной чертой для почвенного покрова Самарской области в целом, региональный фоновый показатель по содержанию меди превышает кларк для почв мира и составляет 26,5 мг/кг [7]. Более высокие концентрации меди, выявленные в почвах изучаемых санитарно-защитных зон промышленных предприятий региона, очевидно, связаны с влиянием техногенеза. Содержание цинка в изучаемых почвах не превышает ОДК (220 мг/кг) и фоновый показатель (68 мг/кг) ни на одной из исследованных территорий (рис. 4). Его максимальное среднее содержание составило 42,28 мг/кг на пробной площади №5 (СНПЗ), минимальное (16,23 мг/кг) на пробной площади №1 (АО РКЦ «Прогресс»).

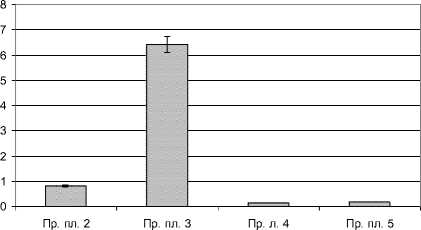

Среднее содержание кадмия превысило фоновый показатель (0,24 мг/кг) на пробных площадях № 2 (завод «Авиакор») и № 3 (КНПЗ) и составило 0,8 и 6,4 мг/кг соответственно (рис. 5). В санитарно-защитной зоне КНПЗ содержание кадмия было значительно выше существующих нормативов во всех локальных почвенных пробах с максимальным показателем 8,64 мг/кг, что более чем в 4 раза выше ПДК (2 мг/кг). КНПЗ непосредственно граничит с селитебной зоной

Куйбышевского района г. Самары, поэтому соответствующим службам следует обратить внимание на геохимические характеристики почвенного покрова данного района, в частности на распределение такого токсичного элемента как кадмий.

Рис. 2. Среднее содержание свинца в почвах изучаемых территорий

Рис. 3. Среднее содержание меди в почвах изучаемых территорий

В последние годы экологи и гигиенисты указывают на заметную тенденцию роста содержания соединений азота в городских почвах. Азот - биофильный элемент, он не является токсичным, но некоторые вещества, содержащие его, высоко токсичны. Нитратный азот может быть субстратом для образования таких соединений или продуктом их разложения, кроме того, он отражает степень антропогенной нагрузки на почвенный покров, поэтому рекомендуется осуществлять мониторинг содержания минеральных форм азота в городских почвах.

Рис. 4. Среднее содержание цинка в почвах изучаемых территорий

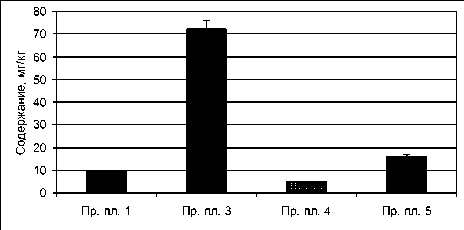

Среднее содержание нитратов в почвах исследуемых санитарно-защитных промышленных предприятий в Самарской области варьирует от 4,87 мг/кг (пробная площадь №4 ННПЗ) до 72,36 мг/кг (пробная площадь № 3 КНПЗ), что существенно ниже ПДК, которая составляет 130 мг/кг (рис. 6).

моочищения, возрастает степень её токсикологической опасности. Проведенные нами исследования показали, что в Самарской области в санитарно-защитных зонах даже нефтеперерабатывающих предприятий содержание нефтепродуктов хотя и превышает фоновые показатели, но не достигает экологически опасных уровней.

Рис. 5. Среднее содержание кадмия в почвах изучаемых территорий

Рис. 6. Среднее содержание нитратов в почвах изучаемых территорий

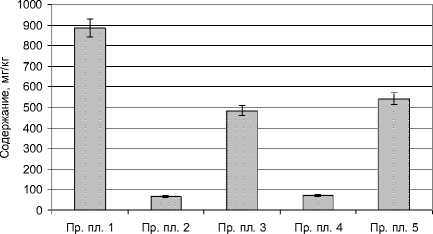

Региональный норматив по содержанию нефтепродуктов (180 мг/кг) был превышен в 2-5 раз на пробных площадях № 1, 3, 5. В почвах конкретных пунктов отбора проб содержание нефтепродуктов существенно различалось и достигало максимума в 1150 мг/кг на пробной площади №5 (СНПЗ). Максимальное среднее содержание было отмечено на пробной площади №1 (АО РКЦ «Прогресс») и составило 885,46 мг/кг (рис. 7). Значительное загрязнение почв санитарнозащитных зон КНПЗ и СНПЗ нефтепродуктами объясняется многолетним воздействием технологических процессов, осуществляемых на данных нефтеперерабатывающих предприятиях. В свою очередь особенно высокий уровень загрязнения нефтепродуктами почв санитарнозащитной зоны АО РКЦ «Прогресс» связан с автотранспортной составляющей.

Известно, что высокое содержание нефтепродуктов и трудноокисляемых веществ в городских почвах усиливает процессы их деградации и снижает санитарно-гигиенические функции почвенного покрова. Изменяется соотношение и биологическое разнообразие микробных сообществ в почве, нарушаются процессы ее са-

Рис. 7. Среднее содержание нефтепродуктов в почвах изучаемых территорий

В табл. 1 представлены расчетные данные суммарного индекса загрязнения изучаемых почв (Zc), которые для всех пробных площадей не превышают 16 единиц, что может свидетельствовать об удовлетворительном экологогеохимическом состоянии почвенного покрова санитарно-защитных зон рассматриваемых промышленных предприятий Самарской области по исследуемым параметрам.

Таблица 1. Значения индекса загрязнения почв (Zc) изучаемых пробных площадей

|

Индекс загрязнения |

Пр. пл. 1 |

Пр. пл. 2 |

Пр. пл. 3 |

Пр. пл. 4 |

Пр. пл. 5 |

|

Zc |

0,29 |

0,9 |

0,03 |

-2,15 |

0,86 |

Выводы: крупные нефтеперерабатывающие заводы и машиностроительные предприятия авиакосмического комплекса в нашем регионе работают на современном технологическом уровне, существенно снижающим экологические риски, в том числе и риски нарушения здоровья населения промышленных городов.

Список литературы Эколого-геохимические особенности почвенного покрова санитарно-защитных зон некоторых промышленных предприятий Самарской области

- Башкин, В.Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование: учеб пособие. -М.: Высш. шк., 2007. 360 с.

- ГН.2.1.7.2511-09 от 18.05.09 г. Ориентировочно-допустимые концентрации химических веществ в почве . Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

- ГН.2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве . Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

- ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб. . Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

- ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. . Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

- Почвенная карта Куйбышевской области. М. 1: 300 000. -М.: ГУГК, 1988.

- Прохорова, Н.В. Металлы и металлоиды в лесостепных и степных ландшафтах Самарской области//Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15, №3. (7). С. 2328-2332.

- Сазонова, О.В. Эколого-гигиенические особенности антропогенного загрязнения почвы территории промышленного города/О.В. Сазонова, Г.М. Трухина, И.Ф. Сухачева и др.//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 7 С. 150-156

- Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. N 9-1-1/69) . Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

- Щеглов, С.Н. Науки о Земле: морфология почв/С.Н. Щеглов, Г.М. Соляник. -Краснодар: Кубанский гос. ун-тет; Просвещение-Юг, 2010. 122 с.