Эколого-гигиеническое состояние городов юга Дальнего Востока как последствие освоения региона

Автор: Калманова В.Б.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

С учетом перспективных тенденций становления и развития городов юга Дальнего Востока рассмотрена их функционально-планировочная структура, выделены и обоснованы антропогенные факторы, влияющие на качество городской среды, проанализировано экологическое состояние урбанизированных территорий.

Российский дальний восток, урбанизированная территория, экологическое состояние, планировочная структура, природные и антропогенные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14329037

IDR: 14329037 | УДК: 502:911.375(571.61/64)

Текст научной статьи Эколого-гигиеническое состояние городов юга Дальнего Востока как последствие освоения региона

В процессе развития человеческой цивилизации города становились средой жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. Общая численность жителей городов планеты составляет около 3 млрд чел. В РФ 73% населения сосредоточено в городах, а в некоторых странах эта доля еще выше [17].

Дальний Восток (ДВ) – один из самых урбанизированных регионов РФ, в связи с природными особенностями территории 70–80% населения сосредоточено в городах, 90% из которых относятся к категории средних и малых [4, 14].

На санитарное состояние территории влияли последствия освоения региона и рождение самих дальневосточных городов. В XIX – начале XX вв. города на Дальнем Востоке возникали как военные посты, затем (или одновременно) им придавался административный статус, и лишь потом «наращивались» экономико-хозяйственные, социальные, культурные и прочие функции. Во второй половине ХХ века в становлении и развитии городов на Дальнем Востоке наиболее благоприятным периодом были 1950–1980-е гг. За это время увеличилось их количество и численность проживающего там населения.

В процессе формирования городов их природная геосистема постепенно изменялась и на ее месте возникала новая антропогенная со специфическими чертами техногенного влияния [5, 19]. Общая тенденция развития и роста (функционирования) городов – прогрессирующее ухудшение состояния компонентов в них и условий жизни челове- ка [6, 9]. Техногенная загрязненность городов ДВ не позволяет определить подавляющую часть их территории как благоприятную для проживания человека (46% населения юга ДВ проживает в экологически опасных условиях (II категория опасности)) [3].

Основная цель работы – рассмотреть особенности формирования городов на юге Дальнего Востока и их влияние на экологическое состояние урбанизированных территорий.

Становление и развитие городов Дальнего Востока

Внешнеполитические, административные факторы были доминирующими в образовании и становлении городов на протяжении длительного времени, включая весь XIX и начало ХХ вв. (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан и др.). В последующем эта тенденция изменилась. Государственноадминистративное участие не исчезло, но всё же главным градообразующим фактором становится хозяйственное и промышленное развитие юга ДВ.

Так в годы сталинской индустриализации появляются города с ярко выраженной хозяйственно-экономической функцией – Комсомольск-на-Амуре, Артём, Советская Гавань.

Эта тенденция сохранилась в послевоенные годы, когда на Дальнем Востоке происходит значительный рост городов, хотя иногда он носил искусственный характер. Многие населённые пункты получали статус города, что называется, «на вырост». В 1946–1959 гг. было образовано 24 новых города. Этот количественный рост был достигнут в основном за счёт Сахалина, где в первые после- военные годы 15 населённых пунктов получили статус города (Южно-Сахалинск, Холмск, Корсаков, Оха, Лесогорск и др.). Включение Южного Сахалина в состав СССР, формирование самостоятельной Сахалинской области, интенсивная миграция на остров – всё это создавало определённые перспективы для развития вновь образованных городов. Но эти процессы не были подкреплены соответствующей экономической политикой, промышленным развитием. Можно утверждать, что статус города ничего не изменил в их положении [2].

Послевоенный восстановительный период был не самым благоприятным для становления и развития дальневосточных городов. В годы первой послевоенной пятилетки все ресурсы страны были направлены на восстановление западных районов СССР, сильно пострадавших за годы Великой Отечественной войны. Однако уже в 1950-е гг., когда восстановительный процесс завершился, к отдельным городам Дальнего Востока обращеносерьёз-ное внимание правительства, на их социально-экономическое развитие выделяются значительные средства, благодаря чему они стремительно развиваются. Примером является становление и развитие города-порта Находка.

Начиная с 1960-х гг. интенсивность образования городов снижается. С 1960 по 1990 гг. на Дальнем Востоке было образовано 10 городов [1]. Вместе с тем, именно в этот период появились быстрорастущие города: Амурск, Тында, Большой Камень, Дальнегорск, Фокино. Отдельные города, такие как Амурск и Тында, развивались стремительными темпами. Так, население Амурска увеличилось с 3,5 тыс. чел. в 1959 г. до 58,3 тыс. в 1989 г., рост в 16,5 раз, а население Тынды – с 3,1 тыс. чел. в 1959 г. до 62 тыс. в 1989 г., т.е. за 30 лет увеличилось в 20,6 раз [17].

Рост населения Амурска и Тынды был связан с тем, что там создавались крупные народно-хозяйственные объекты. В Амурске в конце 1950-х гг. стал строиться целлюлозно-бумажный комбинат, в 1973 г. посёлок получил статус города. Тында стала своеобразной столицей Байкало-Амурской магистрали – железной дороги, которую начали строить в 1974 г. Стремительный рост Амурска и Тынды был обусловлен тем, что промышленное строительство, развернувшееся в них, было объявлено Всесоюзными комсомольскими ударными стройками, и в эти города ехала молодёжь со всех концов Советского Союза. Мигранты играли главную роль в формировании городского населения и в других молодых дальневосточных городах, выделяя в нём градообразующую и градообслужива- ющую сферы (Биробиджан, Белогорск, Шахтерск, Свободный и др.).

Создание благоприятных для жизни социальнобытовых условий в крупных и средних городах способствовало притоку и закреплению населения, хотя его рост осуществлялся не только за счёт миграции, но и за счёт естественного прироста. Наиболее интенсивно среди этой категории городов росли краевые и областные центры юга ДВ. Им традиционно уделялось особое внимание, выделялись ресурсы на жилищное строительство, развитие социально-бытовой инфраструктуры. В отдельных случаях, как это имело место с Владивостоком, развитие регулировалось специальными правительственными распоряжениями. 18 января 1960 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О развитии г. Владивостока», благодаря которому активно велось жилищное строительство, возводились объекты социально-культурного назначения, получила развитие городская инфраструктура (пассажирский транспорт, коммунальное хозяйство). Уделялось внимание и другим административным центрам – Хабаровску, Благовещенску, Южно-Сахалинску. Во всех этих городах велось интенсивное жилищно-гражданское строительство, развивалась городская инфраструктура, социально-культурная сфера – всё это способствовало устойчивому росту населения (табл. 1) [17].

Благоустройство и комфортность жизни является одним из факторов, привлекающих людей в города. По этому показателю крупные и средние города юга ДВ не уступали другим подобным городам страны. Тем самым оттока населения не наблюдалось, а, наоборот, в течение тридцати с лишним лет (1959–1992 гг.) в краевых и областных центрах Дальневосточного региона имел место устойчивый рост населения [16]. В 1991 г. численность горожан достигла своего максимума в 6,146 млн. чел., затем она стала сокращаться. В 1999 г. в городах проживало на 600 тыс. меньше, чем в 1991 г. [11].

Одной из особенностей развития городов в 1960–1980-е гг. являлось интенсивное жилищно-

Таблица 1

Население краевых и областных центров Дальнего Востока (тыс. чел.)

С 1992 г. по 1999 г. и последующие годы вплоть до наших дней на юге Дальнего Востока не было образовано ни одного нового города. Все эти негативные процессы были связаны с адаптацией перехода к рынку и реструктуризацией экономики. Всего на тот момент и до настоящего времени образовано 45 городов. Из них на крупные города приходится 12,3%, средние – 13,9%, малые – 73,8%. Население сконцентрировано в больших городах – 53,4%, в средних – 12,8%, в малых – 33,8%.

В тяжёлом положении оказались малые города, где было одно–два градообразующих предприятия, ориентированных на внутренний рынок (табл. 2). Снижение или полное отсутствие государственного заказа привело к падению объёмов производства, усилению социальной напряжённости. По сути, малые города оказались заброшенными, что привело к утрате социального и культурного потенциала, накопленного за годы советской власти.

Обострились демографические проблемы, население многих малых городов стало заметно сокращаться, в них стала расти доля лиц старше трудоспособного возраста. Всё это происходило как за счёт сокращения естественного прироста, так и за счёт миграции из ближайших сёл и посёлков. Они перестали быть центрами притяжения населения из своего ближайшего окружения, тем самым теряя «подпитку» со стороны сельской молодёжи.

Таблица 2

Отличительные признаки крупных, средних и малых городов

|

Отличительные признаки урбанизированных территорий |

Малые |

Пример |

Средние |

Пример |

Большие, Крупные, Крупнейшие |

Пример |

|

Численность населения (тыс. чел) |

до 50 |

Александров-Сахалинский Анива Архара Бикин Большой Камень Вяземский Дальнегорск Дальнереченск Долинек Зея Корсаков Лесозаводск Макаров Невельск Николаевск-на-Амуре Облучье Оха Поронайск Райчихинск Сковородино Советская Гавань Спасск-Дальний Томар и Углегорск Фокино Холмск Шахтерск Шимановск |

50100 65-80 30-60 40-70 +/ 40-70 50-20 20-60 40-70 46-60 |

Амурск Арсеньев Артем Белогорск Биробиджан Завитинск Партизанск Свободный Тында |

100-250 250-500 Более 500 80-100 60-100 70-90 + 70-100 20-10 60-90 70-100 35^15 |

Благовещенск Владивосток Комсомольск-на-Амуре Находка Уссурийск Хабаровск Южно-Сахалинск |

|

Занятость населения не в с/х (%) |

50-65 |

|||||

|

Многоэтажность (%) |

20-30 |

|||||

|

Техногенное преобразование (%) |

30^40 |

|||||

|

Многофункционально сть |

- |

|||||

|

Экономическое развитие (%) |

10^10 |

|||||

|

Наличие непреобразованных ландшафтов (%) |

60-50 |

|||||

|

Уровень образования (%) |

10-20 |

|||||

|

Культурное развитие (%) ' ‘ |

20^10 |

|||||

|

Здоровье населения (%) |

51-80 |

Можно утверждать, что в 1990-е гг. были утеряны многие социально-экономические достижения предыдущих лет, благодаря которым города Дальнего Востока развивались, что в целом благотворно сказывалось на развитии всего региона. Тем не менее, несмотря на негативные тенденции 1990-х гг., крупнейшие и крупные города (Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск) сумели сохранить часть своего потенциала и вписаться в новые экономические реалии [12]. Сейчас в этих городах обеспечены условия для плодотворной работы, карьерного роста и высокого качества жизни, они по-прежнему привлекают мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, местного сельского населения.

Таким образом, многие города юга ДВ формировались по типу «властных центров» с военнополитическими целями, без учета природных особенностей территории во вред экологическому состоянию окружающей среды. Особенностью многих дальневосточных городов является постепенное наращивание промышленного потенциала, которое осуществлялось в тот период, когда приоритеты отдавались экономическому росту в ущерб экологическим требованиям. Вследствие чего в городах отсутствует зона разграничения (буферная) между селитебными и промышленными участками. Нередко отдельные элементы инфраструктуры и социально-бытовой жизни являются своеобразными вехами динамики развития города, например, положение в городской черте промышленных комплексов, аэропортов, тюрем, кладбищ, хвостох-ранилищ и т.д. Нельзя не отметить и специфику природных предпосылок, чаще всего не вполне комфортных, в которых «живут» наши города [10]. Высокая уязвимость природных систем, характер динамики природных процессов не прощают «промахов» в планировании и отсутствии мониторинга, что проявляется не только в более очевидных и острых экологических проблемах, но и в более высоких экономических издержках на поддержание городской инфраструктуры (например, дорожное строительство, создание коллекторов ливневых стоков и т.д.). И еще одна немаловажная черта – низкий уровень культуры природопользования и экологического образования населения, что традиционно объясняется «мигрантскими» причинами его формирования.

Экологическое состояние городов Дальнего Востока

Доминирование государственных интересов предопределило особенности будущего экологического состояния городов Дальнего Востока. Владивосток, возникший как военный пост, самим сво- им местоположением и наличием источников водоснабжения изначально не был рассчитан на значительное расширение территории и динамичный рост численности населения. Предполагалось, что имеющихся водных ресурсов будет вполне достаточно для обеспечения нужд гарнизона. Тот же подход к выбору местоположения города был полвека спустя в г. Алексеевске Амурской области. После его создания выяснилось, что проблема с водоснабжением была заложена изначально при выборе места.

Общее состояние окружающей среды характеризуется несбалансированностью природопользования практически во всех регионах Дальнего Востока [8]. Экологическая обстановка осложняется накоплением отрицательных последствий непродуманной урбанизации, при формировании планировочной структуры не учитывались: роза ветров, геоморфологические показатели, ландшафтные и климатические различия отдельных районов. Так, например, в центре города многих городов находятся промышленные комплексы: Биробиджан – ТЭЦ; Хабаровск – ТЭЦ, завод дробильного оборудования, ОАО «Дальхимфарм» и т.д., Комсомольск-на-Амуре – ТЭЦ, хлебозавод, авиационный завод им. Ю.А. Гагарина; Южно-Сахалинск – ТЭЦ, ОАО «Сахалинский пищевой комбинат» и др. Основными результатами негативного воздействия являются: загрязнение подземных и поверхностных вод, нарушение гидрологического режима; загрязнение воздушного бассейна; нарушение земель и т.д. Это прямо или косвенно приводит к ухудшению здоровья людей, снижению рождаемости или миграции населения.

Смертность в городах Дальнего Востока в начале ХХ в. также была значительной. Так, в 1908 г. наибольшее число смертей на тысячу населения наблюдалось в Благовещенске – 48,7, что дореволюционные статистики считали следствием плохих климатических условий Амурской области; наименьшее в Никольске-Уссурийском – 9,7. В 1911 г. в Никольске-Уссурийском на тысячу человек приходилось уже 19,1 смертей, во Владивостоке показатель также увеличился с 11,2 смертей на 1 тыс. чел. в 1908 г. до 18,9 в 1911 г. В Хабаровске ситуация иная – в 1911 г. число смертей сократилось на 7 чел. [18]. Уменьшение показателей смертности в Хабаровске можно связать в некоторой степени со строительством водопровода. Хотя как раз в этот период (1910–1912 гг.) городская Дума обсуждала вопрос об устройстве фильтров в связи со сложной эпидемиологической обстановкой [7, 15].

cd у К

R ю cd н

о

Эпидемии холеры, оспы, различных форм тифа, чумы в начале ХХ в. периодически вспыхивали в городах Дальнего Востока, сопровождаясь высокой смертностью. В 1902 г., во время эпидемии холеры, только среди заболевших, получавших лечение во временных бараках, смертность составила во Владивостоке – 52%, Никольске-Уссурий-ском – 83%, Николаевске-на-Амуре – 77% [13].

В то же время санитарному состоянию дальневосточных городов были присущи черты, свойственные остальным городам: постоянная проблема с водоснабжением, невыполнение населением норм по поддержанию чистоты на улицах и основа большинства проблем благоустройства – нехватка финансирования. Но, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, нерешенность многих вопросов благоустройства (в первую очередь водоснабжения), население городов в начале ХХ в. неуклонно увеличивалось, что, в свою очередь, усугубляло ситуацию. Военно-политические интересы – стимуляторы создания и развития городов Дальнего Востока – в начале ХХ в. стали препятствием для их развития и улучшения санитарного состояния.

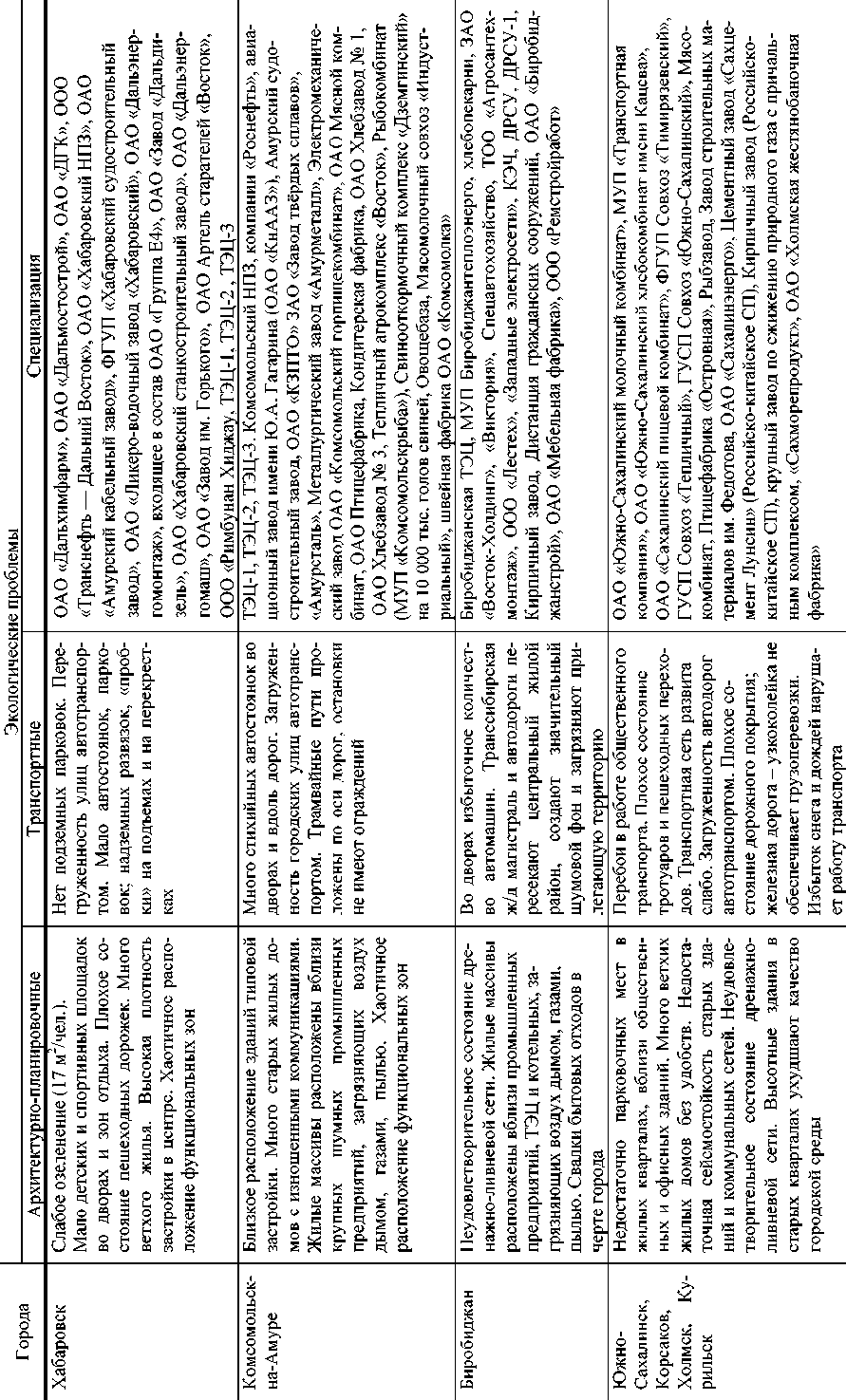

Острота проблем и сочетания причин дискомфорта в различных районах города и по городам региона меняются. Это можно отметить на примере рассмотрения архитектурно-планировочных, транспортных факторов и специализации некоторых городов юга ДВ (табл. 3).

Анализ комплекса социально-экологических проблем, существующих в городах Дальнего Востока, позволяет сделать вывод о причинах возникновения и остроте проблем (особенно архитектурно-планировочных, транспортных, коммунальнобытовых). Это результат природно-климатических условий, но в значительной степени – влияние неэффективной или некачественной градостроительной и инженерно-хозяйственной деятельности с периода образования и развития городов.

Список литературы Эколого-гигиеническое состояние городов юга Дальнего Востока как последствие освоения региона

- Бельская Е.Э. Малые города: социально-экономические и демографические проблемы и перспективы развития: Региональный анализ на примере Дальнего Востока: … дис. канд. географ. наук/ТИГ ДВО РАН. Владивосток, 2005. 196 с.

- Власов С.А. Становление и развитие городов на Дальнем Востоке во второй половине XX в.//Ойкумена. 2013. № 2. С. 103-111.

- Заиканов В.Г., Минакова Т.Б. Геоэкологическая оценка территорий. М.: Наука, 2005. 319 с.

- Калманова В.Б. Геоэкологический анализ урбанизированных территорий (на примере г. Биробиджан): автореф. дис. … канд. географ. наук/ИВЭП ДВО РАН. Хабаровск, 2010. 25 с.

- Калманова В.Б. Основные мероприятия по оптимизации системы мониторинга экологического состояния средних и малых городов (на примере г. Биробиджана)//Региональные проблемы. 2012. Т. 15, № 1. С. 69-73.

- Калманова В.Б. Экологическое состояние дендрофлоры как показатель качества городской среды (на примере г. Биробиджана)»//Региональные проблемы. 2013. Т. 16, № 1. С. 79-86.

- Кузина И.Л. Особенности санитарного состояния городов Дальнего Востока в 1930-е гг.//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 6 (44): в 2-х ч. Ч. II. C. 114-116.

- Кулинич И.Ю., Подгорная Т.И. Социально-экологические основы градостроительства на Дальнем Востоке/ХГТУ, ISAR/USAID, Хабаровск, 1997. 104 с.

- Лаппо Г.М. География городов. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 480 с.

- Мирзеханова З.Г. Особенности экологического планирования городской территории//Города Дальнего Востока: экология и жизнь человека: материалы Конференции. Хабаровск, 25-27 февраля 2003. Владивосток-Хабаровск: ДВО РАН. 2003. С. 98-100.

- Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.: Госкомстат, 1999. 621 с.

- Сенявский А.С. Урбанизация России в ХХ веке: Роль в историческом процессе. М.: Наука, 2003. 286 с.

- Сергеев О.И., Лазарева С.И., Тригуб Г.Я. Местное самоуправление на Дальнем Востоке России во второй половине XIX -начале ХХ в. Владивосток: Дальнаука, 2002. 296 с.

- Сидоркина З.И., Цициашвили Г.Ш. Определение факторов стабильности в динамике численности населения городов Дальнего Востока//География и природные ресурсы. 2009. № 4. С. 129-134.

- Скрабневская Е.С. Строительство хабаровского водопровода//Актуальные проблемы исследования российской цивилизации на Дальнем Востоке: материалы 54-й науч. конф. преподавателей и аспирантов Дальневост. гос. гуманит. ун-та. Хабаровск: ХККМ им. Н.И. Гродекова, 2008. С. 37-40.

- Численность населения российских городов (1897-1992 гг.). Ярославль: Кн. изд-во, 1995. 79 с.

- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. Федеральная служба госстатистики (Росстат). 2013. 85 с.

- Щербина П.А. Санитарное состояние городов Дальнего Востока России начала XX в. В контексте заселения и освоения территории//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2010. № 2. С. 37-42.

- Экология города/под ред. Н.С. Касимова, А.С. Курбатовой и др.; НИиПи ЭГ. М.: Научный мир, 2004. 624 с.