Эколого-хозяйственная оценка состояния кормовых угодий бореальных речных пойм в нефтедобывающем регионе (на примере поймы реки Колвы, Усинский район, Республика Коми)

Автор: Аветов Н.А., Коптелов А.Г., Лозбенев Н.И., Соловьев Д.А., Шишконакова Е.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 118, 2024 года.

Бесплатный доступ

Пойменные кормовые угодья Печорского бассейна (Усинский район республики Коми) испытывают комплексное антропогенное воздействие, связанное как с сельскохозяйственной активностью, так и с загрязнением нефтепродуктами, поступающими вместе с паводковыми водами. Проведена эколого-хозяйственная оценка почвенно-растительного покрова поймы Колвы, используемой в качестве сенокоса (правобережная часть) и пастбища (левобережная часть). Почвенные комбинации основной части обследованной поймы включают аллювиальные дерновые, дерново-луговые и луговые почвы. Морфологические признаки глееобразования в луговых почвах наблюдаются в нижней части почвенного профиля и отличаются умеренной выраженностью. Почвы в основном характеризуются благоприятными агрохимическими и морфологическими свойствами за исключением участков, подверженных пастбищной дигрессии. Растительный покров центрально-прирусловой части пойменного массива правого берега представлен в основном бобово-злаково-разнотравными сообществами, формирующимися как в межгривных понижениях, так и на плоских гривах. На высокой пойме левого берега распространены бобово-злаково-разнотравные луга, разнотравно-клеверные и щучковые луга, в прирусловой части левобережья - хвощево-белокопытеневые, клеверно-злаковые и злаковые сообщества. Несмотря на сравнительно высокие показатели продуктивности и присутствие ценных в кормовом отношении видов злаков и бобовых, качественные характеристики сена, получаемого из трав сенокоса, отклоняются от оптимальных из-за участия в травостоях малопитательных, малопривлекательных, сорных и ядовитых видов. На пастбище в результате пастбищной дигрессии происходит снижение видового разнообразия при доминировании щучки дернистой и малоценных видов разнотравья. В наиболее нарушенных местах общее проективное покрытие растительностью снижается до 50%. Почвенный покров территории поймы Колвы в настоящее время не загрязнен углеводородами, за исключением нескольких пятен нефтепродуктов общей площадью 6 м2. Влияние нефтезагрязнения на растительный покров поймы Колвы не проявляется. Фоновые значения содержания нефтепродуктов в почвах несколько выше в левобережной части по сравнению с таковыми в правобережной.

Пастбищная дигрессия, нефтезагрязнение почв, аллювиальные почвы, растительность поймы, картография почв и растительности

Короткий адрес: https://sciup.org/143182525

IDR: 143182525 | УДК: 631.471, | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-118-188-230

Текст научной статьи Эколого-хозяйственная оценка состояния кормовых угодий бореальных речных пойм в нефтедобывающем регионе (на примере поймы реки Колвы, Усинский район, Республика Коми)

В условиях промышленного освоения Севера поймы рек оказываются одними из самых уязвимых для техногенного воздействия ландшафтов (Тишков, 1996). Особое значение при этом на Европейском Севере приобретает влияние нефтедобывающей промышленности, развитие которой в 1970–1980-е годы совпало по времени с интенсификацией сельского хозяйства в Нечерноземной зоне. В частности, в рамках создания кормовой базы животноводства на севере таежной зоны большое внимание в этот период уделялось использованию пойменных сенокосов и пастбищ, в том числе и пойменных лугов Печорского бассейна, кото- рые, несмотря на довольно ограниченные площади, представляют собой ценные сельскохозяйственные земли с наиболее продуктивными и плодородными почвами в республике Коми (Лаптева и др., 2008). Однако царившие в последние годы советской власти (эпоха позднего “застоя” и “перестройки”) бесхозяйственность и пренебрежение вопросами экологической безопасности привели к ряду серьезных аварий на предприятиях нефтедобывающего комплекса, сопровождающихся разливами нефти и последующим ее попаданием в русла рек. Одно из наиболее резонансных событий катастрофического масштаба произошло в августе 1994 г. на Во-зейском месторождении Коминефти, в результате которого в русло Колвы, а в последующем и в экосистемы пойм рек Печорского бассейна (Колва, Уса, Печора), поступили рекордные количества сырой нефти, составляющие по разным оценкам от 100 до 300 тысяч тонн.

Дальнейшее сосуществование в бассейне Печоры продуктивных пойменных кормовых угодий и нефтедобывающих предприятий, несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению аварийных разливов и попадания нефти в русла рек, обусловливает необходимость разработки мероприятий по контролю над состоянием почвенно-растительного покрова пойм, прежде всего в локациях, наиболее близких к действующим месторождениям и нефтепроводам. Необходимо одновременно подчеркнуть, что использование пойменных земель в сельскохозяйственных целях само по себе также несет определенные риски их деградации, которые требуют проведения соответствующих экологохозяйственных оценок. Уже в 1970–1980-е годы были установлены многие негативные тенденции в землепользовании на пойменных лугах Севера, среди которых необходимо отметить: отсутствие в течение многих лет поверхностного улучшения лугов (Ро-чев, 1981), доминирование щучки дернистой ( Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.) и в целом интенсивная синатропизация растительности лугов вследствие высокой сельскохозяйственной активности (Мартыненко, 1989), внедрение злостных сорняков, в первую очередь, лютиков и чемерицы Лобеля ( Veratrum lobelianum Bernh.) (Опарина и др., 1987), бессменный выпас скота без организации загонной пастьбы и пастбищеоборота (Пуртов,

1987), закочкаренность, вытаптывание, перетравливание пастбищ (Ларин и др., 1975), беспорядочная езда транспорта (Шилов, 1986), прогрессирующее зарастание лугов кустарниками и лесом (Конюшков, Якушев, 1974). Следует, однако, отметить, что при разработке обобщенных подходов к оценке деградации почв и земель в России основное внимание в последние десятилетия уделялось зональным пахотным почвам (Карманов и др., 2013; Молчанов и др., 2015; Krasilnikov et al., 2016), в то время как пойменные земли в этом отношении практически выпали из рассмотрения.

Проводимые в ХХI в. исследования пойменных земель лесной зоны в России и за рубежом касаются главным образом оценки трансформации их отдельных свойств. Так, была выявлена деградация физического состояния аллювиальных почв бассейна Оки при использовании их под пашню и пастбище (Уткаева и др., 2009; Зайдельман и др., 2013), показаны изменения микробиологических характеристик аллювиальных почв при различных видах землепользования в пойме Северной Двины (Кутузова и др., 2009), установлены особенности распределения полициклических ароматических углеводородов в почвах пойм Саара и Мозеля (Германия) в результате атмосферного загрязнения и воздействия угледобычи (Pies et al., 2007). В последнее время определенное внимание уделяется вопросам влияния аллювиальных почв разных угодий на уровень эмиссии парниковых газов (Moore et al., 2018; Ansari et al., 2023).

Для проведения экологической оценки нефтезагрязненных земель таежной зоны (в том числе и пойменных) с целью их последующей рекультивации ранее были разработаны рекомендации применительно к территории Среднего Приобья в границах ХМАО-Югры (Аветов и др., 2012). Они предусматривали оценку состояния почв, растительности, гидрологии, характера проявления нефтезагрязнения и других видов нарушений на подлежащих рекультивации участках. Однако характер нефтезагрязнения в западносибирских поймах, по нашим наблюдениям, принципиально иной, чем на Печорском Севере: нефть поступает в поймы непосредственно в результате локальных разливов из проходящих по ней нефтепроводов и загрязняет при этом господствующие здесь аллювиальные болотные иловато-торфяно-глеевые почвы, почти не используемые в сельском хозяйстве.

Вместе с тем научно-технологический прогресс обусловил активное развитие подходов к картографированию и оценке состояния земель с использованием цифровых технологий пространственного анализа. Разновременные данные дистанционного зондирования способствуют более быстрому и качественному определению как границ природных комплексов (Книжников и др., 2004; Савин и др., 2019), так и их состояния вследствие техногенного воздействия (Wang et.al., 2023) на локальном (Бузмаков и др., 2023; Al-Shammary et.al., 2018) и региональном уровнях (Москов-ченко, 2020; Орлов, 2006; Воробьев, Очирова, 2018). В меньшей степени они применяются для оценки состояния пойменных ландшафтов, подверженных антропогенному воздействию и деградации.

Основной целью данной работы мы поставили комплексную оценку состояния почвенно-растительного покрова пойменных кормовых угодий Печорского Севера (на примере поймы реки Колвы) с точки зрения как экологических, так и хозяйственных критериев, позволяющих выявить не только экологическое состояние, но и эффективность освоения пойменных земель в качестве сенокосов и пастбищ.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

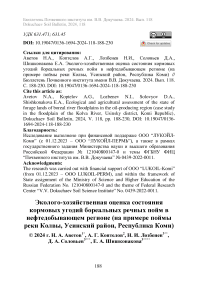

Объектом исследований были выбраны кормовые угодья поймы реки Колвы. Река Колва является правым притоком второго порядка р. Печоры. Колва, так же как и р. Уса, в которую впадает, протекает с севера на юг. Обследованные участки расположены в окрестностях села Колва в муниципальном округе Усинск республики Коми (рис. 1) и охватывают как левобережную, так и правобережную ее части общей площадью 483 га. Пойма правого берега используется в качестве сенокоса, на левобережном участке организовано пастбище крупного рогатого скота.

В 2022 г. в соответствии с целями работы были исследованы почвы и растительность поймы, при этом повышенное внимание уделялось ее частям, потенциально наиболее подверженным нефтезагрязнению – прирусловой зоне и примыкающим к ней секторам центральной поймы. Участки поймы также посещались и были осмотрены одним из авторов в 1997 г.

Для проведения комплексной эколого-хозяйственной оценки было осуществлено почвенное и геоботаническое картографирование поймы, составлена карта нарушенности поймы, выполнены морфологические описания 42 почвенных разрезов (Розанов, 2004), проведено 47 геоботанических описаний (Полевая геоботаника, 1964), 14 разрезов достигали глубины 100 см и более (до 146 см), 28 разрезов – 50–100 см. На лугах сенокосных угодий отбирались укосы трав, которые разбирались на группы по хозяйственной ценности (бобовые – злаки – разнотравье – осоки) для определения продуктивности лугов в зеленой и воздушно-сухой массе.

Рис. 1. Ключевой участок с точками полевых описаний ( а ) и его положение относительно значимых объектов ( б ).

Fig. 1. The study area with points of field landscape descriptions ( a ) and its position relative to significant objects ( б ).

Названия растений приводятся согласно сводке С.К. Черепанова (1995) и электронному ресурсу Плантариум.

Составление карт опиралось на общие принципы традиционной почвенной съемки (Евдокимова, 1987) и цифрового почвенно-ландшафтного картографирования (Сорокина, 2006). Для их составления использованы космические снимки разных лет с метровым разрешением, доступные в сервисе Google Earth, и результаты беспилотной съемки, проведенной в июле 2022 г. Все тематические карты подготовлены в открытой геоинформационной системе Quantum GIS.

Границы почвенных контуров и фитоценозов на снимках с БПЛА и разновременных космических снимках устанавливались по прямым и косвенным признакам: характеру фототона отражательной поверхности, теням, и ландшафтному рисунку (Дешифрирование…, 1982; Книжников и др., 2004). В пределах каждого контура были выполнены почвенные и геоботанические описания. Степень нарушенности по результатам съемки с БПЛА определялась по специфическому фототону и рисунку. Четко выявляются участки пойм, подверженные эрозии, однако обнаружение загрязненных нефтепродуктами площадей не представилось возможным из-за незначительности явления.

В качестве базовой классификации почв была выбрана классификация аллювиальных почв лесной зоны академика Г.В. Добровольского (1968, 1991), которая в ее наиболее полной версии применялась также в Атласе почв Республики Коми (2010).

Химико-аналитические исследования поверхностных почвенных проб (в слое 0–20 см) включали количественные определения содержания нефтепродуктов (флуометрическим методом на анализаторе жидкости “Флюорат-02”), органического вещества почвы, подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО. Кроме того, был определен показатель рН в солевой вытяжке по методу ЦИНАО.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Морфологическая характеристика аллювиальных почв

Сингенетический характер почвообразования в значительной мере обуславливает основные морфологические черты аллю- виальных почв в пойме Колвы. Выступая конкурентом гумусона-копления в поверхностном слое почвы, регулярная седиментация пойменного аллювия приводит одновременно как к росту мощности гумусового горизонта, так и ограничению его гумусированно-сти. По этой причине гумусовый горизонт слабо выражен в почвенном профиле по окраске и структуре и в большинстве случаев представлен переходным горизонтом АС. В свою очередь, мощность АС (Ад + АС под луговыми сообществами) варьирует в широких пределах. В дерновых почвах (11 профилей) она изменяется от 6 до 30 см при Ме 10 см, в дерново-луговых (8 профилей) – от 5 до 43 см при Ме 12.5, луговых (9 профилей) – от 5 до 37 см при Ме 18 см. На рисунках 2, 3, 4, 5 представлены фотографии разрезов аллювиальных дерновых, дерново-луговых, луговых и слаборазвитых почв и мест их заложения. Структура горизонтов АС имеет определенное сходство для всех подтипов почв и в большинстве случаев определяется как порошисто-мелкоореховатая, порошисто-комковатая, мелкоореховато-комковатая, комковатая. Качество структуры как правило слабое. Иногда нижняя часть горизонта имеет комковато-глыбистую структуру (разрез 21). Примерно в половине случаев в горизонте АС обнаруживается выраженная слоистость сложения. Окраска горизонта, вероятно, мало связана с содержанием гумуса и в значительно большей мере обусловливается исходными параметрами пойменного аллювия, в первую очередь его гранулометрическим составом: желто-бурые оттенки свойственны песчано-супесчаному материалу, серо-бурые – суглинистому. В ряде случаев на окраску оказывает влияние ожелезнение и слабое поверхностное оглеение, встречающееся у всех подтипов аллювиальных почв и проявляющееся в виде бурых и охристо-бурых пятен на сером или буро-сером фоне.

Ниже горизонта АС залегают толщи слоистого практически бесструктурного пойменного аллювия. Диагностическое значение для аллювиальных почв в нижней части профиля имеет грунтовое оглеение, признаки которого присущи луговым и дерноволуговым подтипам.

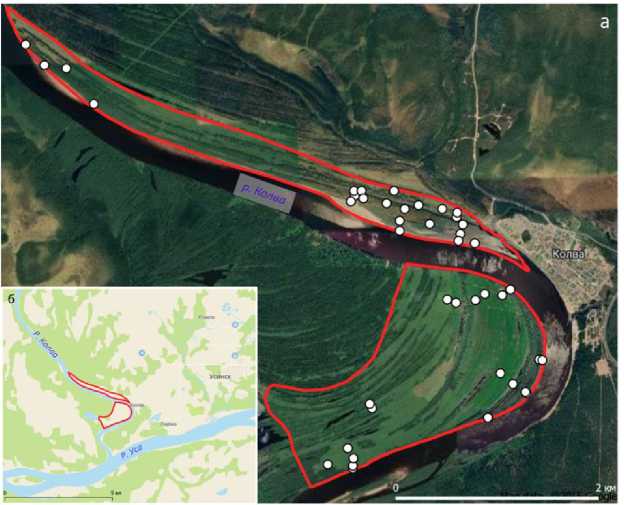

Рис. 2. Разрез аллювиальной дерновой среднесуглинистой почвы (разрез 24) и место заложения. Левый берег р. Колвы, пастбище. Центральная пойма, выровненный участок. Ивняк разнотравно-злаковоклеверный. Координаты: 65°58'11" N; 57°19'32" E.

Fig. 2. Soil pit of alluvial sod loamy soil (soil pit No. 24) and the site picture. Left bank of the Kolva River, pasture. Central floodplain, levelled area. Willow, various grasses, cereals, clover. Coordinates: 65°58'11" N; 57°19'32" E.

Рис. 3. Разрез аллювиальной дерново-луговой среднесуглинистой почвы (разрез 25) и место заложения. Левый берег р. Колвы, пастбище. Центральная равнинная часть поймы. Ивняк разнотравно-злаково-клеверный. Координаты: 65°58'10" N; 57°19'56" E.

Fig. 3. Soil pit of alluvial sod-meadow loamy soil (soil pit No. 25) and the site picture. Left bank of the Kolva River, pasture. Central part of the floodplain. Willow, various grasses, cereals, clover. Coordinates: 65°58'10" N; 57°19'56" E.

Рис. 4. Разрез аллювиальной луговой почвы (разрез 1) и место заложения. Правый берег р. Колвы, сенокос. Центральная сегментно-гривистая пойма, межгривное понижение. Разнотравно-злаковый луг. Координаты: 65°57'46" N; 57°20'10" E.

Fig. 4. Soil pit of alluvial meadow soil (soil pit No. 1) and the site picture. Right bank of the Kolva River, hayfield. Central floodplain with segmental ridges, depression between ridges. Meadow with various grasses and cereals. Coordinates: 65°57'46" N; 57°20'10" E.

Рис. 5. Разрез аллювиальной слаборазвитой супесчаной почвы (разрез 15) и место заложения. Правый берег р. Колвы, прирусловой вал, склон к Колве. Ивняк вейниково-разнотравный. Координаты: 65°56'53" N; 57°18'56" E.

Fig. 5. Soil pit of alluvial underdeveloped sandy loam soil (soil pit No. 15) and the site picture. Right bank of the Kolva River, levee ridge, slope to the Kolva River. Willow reedgrass, various grasses. Coordinates: 65°56'53" N; 57°18'56" E.

У лугового подтипа оглеенные горизонты залегают в пределах метрового слоя, в то время как у дерново-лугового проявление слабого оглеения или ожелезнения приурочено к нижней части профиля (от 80 см и ниже). Ни у дерновых, ни у луговых почв не был вскрыт уровень почвенно-грунтовых вод.

Аллювиальные слаборазвитые почвы (предпочвенные образования в трактовке Т.В. Афанасьевой (1986)) в пойме Колвы почти лишены морфологических признаков почвообразования.

Тем не менее, эти почвы отличаются весьма высоким плодородием, выражающимся в развитии на прирусловом валу густых ивняковых зарослей с мощным травостоем и, соответственно, значительным проникновением корневых систем в верхние слои почвы.

Аллювиальные болотные иловато-глеевые почвы отличаются от луговых сильно выраженным с поверхности глееобразовани-ем и присутствием почвенно-грунтовых вод в верхней части профиля.

Состояние почвенного покрова пойменных кормовых угодий

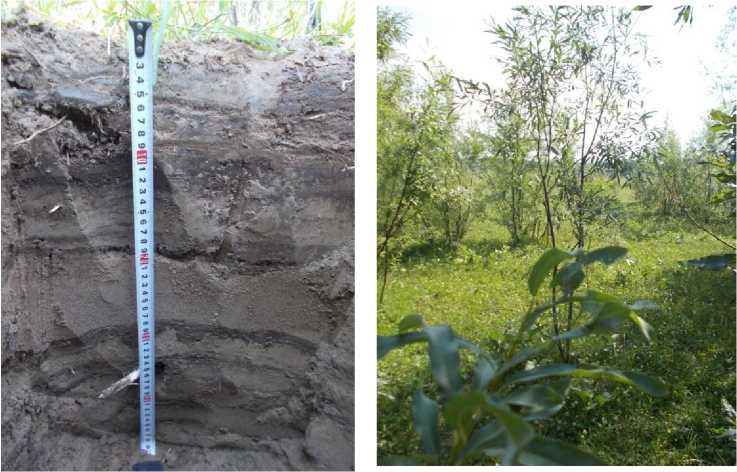

Строение (структура) почвенного покрова исследованных участков определяется в первую очередь характерной геоморфологией массивов поймы сегментно-гривистого типа (Аветов, Ба-лабко, 1992, 1994). Полностью сформированный массив сегментного типа выделяется в правобережной части поймы Колвы (южный участок, см. карты), в то время как левобережный – северный – участок представляет собой массив в начальной стадии образования, к которому со стороны надпойменной террасы примыкает (и отделяется от него протокой) территория высокой поймы, очевидно, оставшаяся от прошлых фаз меандрирования русла Колвы. Эта высокая притеррасная пойма превышает в среднем на два метра участок молодой поймы.

К особенностям планово-высотных параметров рельефа сегментного пойменного массива следует отнести два обобщенных тренда: первый заключается в увеличении гипсометрических уровней и ширины грив вверх по течению потока, формирующего пойменный массив, второй – в постепенном росте гипсометриче- ских уровней и размеров грив от тыловой части массива к прирусловой (Чернов, 1983). Составленная почвенная карта поймы Кол-вы показывает, что строение почвенного покрова полностью отвечает этим закономерностям в пространственном изменении рельефа внутри сегментного массива (рис. 6). К наиболее повышенной прирусловой части пойменного массива приурочены наименее гидроморфные почвенные комбинации (сочетания), состоящие из аллювиальных дерновых почв (Ад) на гривах и дерново-луговых (Адл) в межгривных понижениях.

Рис. 6. Почвенная карта ключевого участка.

Fig. 6. Soil map of the study area.

Значительно более гидроморфным по своему составу является почвенный покров тыловой части массива, образованный сочетаниями луговых (Ал) и болотных иловато-глеевых почв (Аб). Промежуточный характер по степени гидроморфности носят почвенные комбинации центральной части сегментного массива; в нижнем по течению секторе, пространственно смещенном в сто- рону прирусловой части, господствуют сочетания дерновых, луговых и дерново-луговых почв. Разновысотное положение отдельных участков или элементов рельефа поймы позволяет получать корма за счет повышенной продуктивности травостоев в засушливые годы на почвах понижений, а во влажные – на почвах, покрывающих повышения (Овчаренко, 1987). Аллювиальные слаборазвитые почвы (Асл) занимают прирусловой вал. Таким образом, согласно разработанной типологии пойменных земель (Аветов, Балабко, 1992), данный пойменный массив по составу почвенного покрова относится к среднегидроморфному типу с доминированием типа аллювиальных луговых почв, включающему подтипы собственно луговых и дерново-луговых почв.

По гранулометрическому составу дифференциация почвенного покрова пойменного сегментного массива соответствует хорошо известным представлениям о седиментогенезе в поймах (Шраг, 1969). Супесчано-песчаный состав свойственен верхним горизонтам почв прирусловой зоны. Небольшие по площади ареалы болотных почв, в свою очередь, имеют тяжелосуглинистый состав. На основной по площади части массива почвы относятся к легкосуглинистым и среднесуглинистым разновидностям.

Левый берег Колвы имеет более простую структуру почвенного покрова. К прирусловому формирующемуся пойменному массиву примыкает высокая пойма, превышающая его в среднем на два метра, на которой доминируют аллювиальные дерноволуговые почвы. Этот подтип почв считается наиболее продуктивным среди аллювиальных почв Печорского Севера, поскольку он обладает оптимальными водно-физическими свойствами (Лаптева и др., 2008). Небольшая гидроморфность, проявляющаяся в нижней части профилей дерново-луговых почв, вероятно, обусловлена гидрологической разгрузкой грунтовых вод с вышележащей по рельефу надпойменной террасы. В центральной части левобережной молодой поймы господствуют сочетания дерновых, дерноволуговых и луговых почв. К прирусловой полосе поймы приурочены аллювиальные слаборазвитые почвы.

Пространственная дифференциация почв по гранулометрическому составу на левобережном участке, как и в случае правобережной поймы, отвечает общепринятым представлениям: аллю- виальные слаборазвитые почвы прирусловой зоны характеризуются песчаным составом, в то время как почвы центральной поймы – разнообразным составом в зависимости от локальных условий накопления пойменной фации аллювия. Разновидности почв центральной поймы, таким образом, варьируют от супесчаных до среднесуглинистых, причем дерново-луговые почвы высокой поймы обнаруживают тенденцию к облегчению гранулометрического состава за счет большого количества супесчаного материала в верхнем горизонте. Этим почвам присущ в основном супесчанолегкосуглинистый состав верхних горизонтов.

Аллювиальные почвы поймы Колвы в целом хорошо обеспечены элементами питания по существующим оценочным шкалам (Кауричев и др., 1986). По содержанию подвижного фосфора почвы в основном относятся к IV–V группам (высокообеспеченные) (табл. 1, 2). По-видимому, одним из факторов благоприятного режима фосфорного питания растений луговых сообществ выступает довольно невысокая гидроморфность почв, даже у наиболее “влажных” луговых почв ограниченная проявлением слабого оглеения в поверхностном метровом слое почвенного профиля. В противоположность этому, аллювиальные луговые почвы поймы Оби с морфологически сильно выраженным глеевым процессом в верхней части профиля крайне слабо обеспечены подвижными формами фосфора из-за образования нерастворимых фосфатов железа и алюминия (Аветов и др., 2008).

Содержанию доступного растениям калия присущи несколько иные закономерности распределения по территории поймы. С одной стороны, почвы поймы правого берега, занимающие сегментно-гривистый массив, хорошо обеспечены калием, соответствуя IV–VI группам обеспеченности. С другой стороны, почвы поймы левого берега имеют весьма контрастный характер содержания калия: средняя и высокая обеспеченности свойственны почвам центральной поймы, при этом в прирусловой ее части, как слаборазвитые почвы песчаного гранулометрического состава, так и почвы со сформированным профилем суглинистого состава отличаются принадлежностью к группам очень низкой и низкой обеспеченности.

Таблица 1. Агрохимические свойства и содержание нефтепродуктов в верхнем 20-сантиметровом слое аллювиальных почв поймы правого берега Колвы (сенокос)

Table 1. Agrochemical properties and oil product content in the upper 20 cm layer of alluvial soils of the floodplain on the right bank of the Kolva River (hayfield)

|

Разрез |

Тип/подтип почвы |

НП, мг/г |

pH KCl |

Массовая доля орг. в-ва (гумуса) |

Фосфор подвиж., мг/кг |

Калий подвиж., мг/кг |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

6а |

Слаборазвитая (Aсл) |

0.015 |

6.02 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

6б |

0.021 |

6.00 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

6в |

0.015 |

5.82 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

15а |

0.008 |

5.08 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

15б |

0.086 |

5.30 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

15в |

0.077 |

5.92 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

33 |

0.057 |

5.97 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

34 |

0.065 |

6.12 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

38 |

0.031 |

6.00 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

3 |

Дерновая (Ад) |

0.007 |

4.66 |

2.3 |

171.00 |

111.76 |

|

5 |

0.010 |

5.00 |

2.4 |

251.00 |

119.95 |

|

|

18 |

0.006 |

4.24 |

5.0 |

81.00 |

115.22 |

|

|

37 |

0.010 |

4.94 |

3.3 |

155.0 |

181.24 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Разрез |

Тип/подтип почвы |

НП, мг/г |

pH KCl |

Массовая доля орг. в-ва (гумуса) |

Фосфор подвиж., мг/кг |

Калий подвиж., мг/кг |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

2 |

Дерново-луговая (Адл) |

0.007 |

4.60 |

4.0 |

130.00 |

101.97 |

|

4 |

0.010 |

4.88 |

3.1 |

198.00 |

132.36 |

|

|

16 |

0.012 |

4.56 |

3.9 |

127.00 |

193.13 |

|

|

36 |

0.027 |

5.23 |

3.8 |

169.00 |

244.46 |

|

|

1 |

Луговая (Ал) |

0.010 |

4.83 |

2.9 |

188.00 |

103.89 |

|

17 |

0.006 |

4.55 |

4.0 |

124.00 |

236.32 |

|

|

19 |

0.005 |

4.22 |

4.1 |

121.00 |

202.1 |

|

|

32 |

0.051 |

5.98 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

35 |

0.093 |

6.14 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

14 |

Болотная иловато-глеевая (Аб) |

0.008 |

4.72 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

Таблица 2. Агрохимические свойства и содержание нефтепродуктов в верхнем 20-сантиметровом слое аллювиальных почв поймы левого берега Колвы (пастбище)

Table 2. Agrochemical properties and oil product content in the upper 20 cm layer of alluvial soils of the floodplain on the left bank of the Kolva River (pasture)

|

Разрез |

Тип/подтип почвы |

НП, мг/г |

pH KCl |

Массовая доля орг. в-ва (гумуса) |

Фосфор подвиж., мг/кг |

Калий подвиж., мг/кг |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

12а |

Слаборазвитая (Aсл) |

0.012 |

5.91 |

0.5 |

236.00 |

39.82 |

|

12б |

0.007 |

5.55 |

0.4 |

247.00 |

29.16 |

|

|

12в |

0.005 |

6.23 |

0.4 |

217.00 |

26.05 |

|

|

13 |

0.031 |

5.60 |

0.5 |

279.00 |

39.42 |

|

|

20 |

0.016 |

5.16 |

0.8 |

232.00 |

47.73 |

|

|

23 |

0.074 |

6.20 |

0.8 |

214.00 |

399.18 |

|

|

39 |

0.042 |

5.72 |

0.9 |

272.00 |

47.46 |

|

|

40 |

0.155 |

5.65 |

0.8 |

286.00 |

40.83 |

|

|

42 |

0.816 |

5.86 |

1.4 |

238.00 |

65.49 |

|

|

7а |

Дерновая (Ад) |

0.008 |

4.93 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

7б |

0.044 |

4.81 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

7в |

0.184 |

5.48 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

21 |

0.098 |

5.48 |

3.4 |

167.00 |

14.80 |

|

|

24 |

0.055 |

5.55 |

1.7 |

212.00 |

64.46 |

|

|

26а |

0.113 |

5.33 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

Разрез |

Тип/подтип почвы |

НП, мг/г |

pH KCl |

Массовая доля орг. в-ва (гумуса) |

Фосфор подвиж., мг/кг |

Калий подвиж., мг/кг |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

26б |

Дерновая (Ад) |

0.015 |

5.00 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

26в |

0.063 |

4.82 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

29 |

0.057 |

5.95 |

2.4 |

222.00 |

115.81 |

|

|

30 |

0.067 |

5.65 |

2.4 |

210.00 |

162.72 |

|

|

31 |

0.070 |

5.51 |

3.9 |

178.00 |

193.50 |

|

|

9 |

Дерново-луговая (Адл) |

0.006 |

4.30 |

2.3 |

161.00 |

89.22 |

|

25 |

0.052 |

5.36 |

1.3 |

228.00 |

129.27 |

|

|

27 |

0.004 |

4.47 |

1.4 |

204.00 |

78.73 |

|

|

41 |

0.007 |

4.67 |

2.3 |

185.00 |

111.75 |

|

|

10 |

Луговая (Ал) |

0.075 |

5.44 |

2.5 |

172.00 |

182.69 |

|

11 |

0.057 |

4.95 |

1.3 |

243.00 |

68.48 |

|

|

22 |

0.381 |

4.89 |

3.4 |

162.00 |

118.17 |

|

|

28а |

0.045 |

5.03 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

28б |

0.158 |

4.78 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

28в |

0.139 |

4.92 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

|

|

8 |

Болотная иловато-глеевая (Аб) |

0.022 |

4.20 |

не опр. |

не опр. |

не опр. |

Таким образом, основные массивы кормовых угодий поймы Колвы в отношении содержания питательных элементов в корнеобитаемом слое почвы обладают весьма благоприятными агрохимическими свойствами, а почвы с низким содержанием калия четко пространственно обособлены в прирусловой полосе левого берега.

Содержание органического вещества (гумуса) в верхнем 20сантиметровом слое аллювиальных почв (за исключением аллювиальных болотных почв) отличается в общем высокими значениями, учитывая достаточно ограниченный агроклиматический потенциал приполярных районов Европейского Севера России. Для большинства почв характерны величины, превышающие уровень 2% (табл. 1, 2). Они согласуются с данными Е.М. Лаптевой по аллювиальным почвам бассейна Печоры, представленными в Атласе почв Республике Коми (2010), в соответствии с которыми содержание гумуса в их гумусовых горизонтах колеблется в пределах от 2.7 до 7.7%. При этом слабая выраженность гумусового горизонта морфологически по окраске и структуре, возможно, объясняется не только высокой аллювиальностью (значительным поступлением пойменного аллювия в ходе паводков), но и преобладанием светлоокрашенного органического вещества в составе гумуса.

Почвы с относительно низким содержанием гумуса (< 2%) в основном приурочены к прирусловой части поймы. К ним, в том числе, относятся аллювиальные слаборазвитые почвы (разрезы 12, 13, 20, 23, 39, 40, 42). В связи с этим обращает на себя внимание низкое содержание органического вещества (1 .4%) в дерноволуговой почве, вскрытой разрезом 27 в центральной пойме левобережья. Причиной этого может быть значительная нарушенность поверхности почвы скотобойными тропами и в целом пастбищная дигрессия, обусловливающая разрушение дернины и уплотнение верхнего почвенного горизонта, что в конечном итоге приводит к замедлению процессов гумификации и аккумуляции органического вещества.

Выявляемая по показателю рНKCl кислотность верхнего слоя почв для большинства обследованных разрезов находится в области умеренно кислых и слабокислых значений (4.5–6). Повышенной кислотностью (4.2–4.5) отличаются лишь три исследованных образца из профилей дерново-луговых почв (разрезы 9, 27) и болотной иловато-глеевой почвы (разрез 8) (табл. 1, 2). Если болотные почвы всегда отличаются повышенной кислотностью, то установленная локальная аномалия для дерново-луговых почв, вероятно, вызвана антропогенным воздействием. В этом случае низкие показатели рНKCl могут быть связаны с уже отмеченной выше пастбищной дигрессией, признаки которой в виде скотобойных троп и уплотнения почвы наблюдались нами как раз в районе данных разрезов. Тем не менее, природа подкисления, по-видимому, близка для всех названных почв и обусловлена прежде всего развитием оглеения (Мартынов, 2019). Различие заключается лишь в том, что в болотной почве речь идет о сильном природном оглеении, в то время как в нарушенных при пастбищной дигрессии дерново-луговых почвах поверхностное оглеение развивается вследствие переуплотнения. По мнению Г.В. Добровольского и А.Н. Тюрюканова (1962), повышению гидроморфности аллювиальных почв особенно способствует неумеренная пастьба в ранневесеннее и позднеосеннее время.

По результатам выполненных агрохимических исследований в целом можно судить об удовлетворительном агроэкологическом состоянии почв поймы Колвы на обследованных участках. Невысокие значения содержания гумуса и подвижного калия в слаборазвитых почвах прирусловой зоны левобережной поймы объясняются начальным характером почвообразования на песчаном аллювии. В то же время несколько пониженное из-за пастбищной дигрессии качество дерново-луговых почв (подкисление, снижение содержания гумуса и подвижного калия) свойственно только отдельным участкам их почвенного контура в левобережной пойме.

Состояние растительности пойменных кормовых угодий

Строение растительного покрова, так же как и в случае почвенного покрова, имеет определенные различия на левом и правом берегу поймы Колвы, обусловленные как природными (прежде всего почвенно-геоморфологическими), так и антропогенными факторами (видом кормовых угодий).

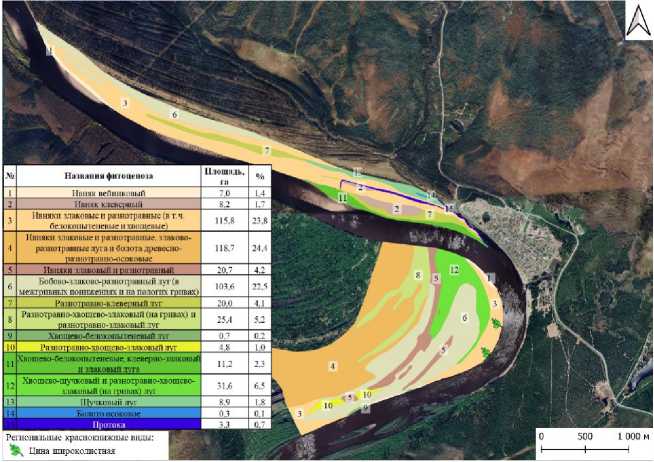

Сегментно-гривистый пойменный массив правого берега четко разделяется на более низкую тыловую часть и центральноприрусловую часть с повышенными гипсометрическими уровнями поверхности (рис. 7). Первая из названных частей массива занята комплексами, состоящими из злаково-разнотравных лугов на гривах и в межгривных понижениях высокого уровня, ивняков злаковых и разнотравных в понижениях среднего уровня и древесно-разнотравно-осоковых болот в понижениях самого низкого уровня. В относительно повышенном северо-восточном секторе указанный растительный комплекс несколько упрощает свою пространственную структуру за счет выпадения болотного компонента. В свою очередь, растительный покров центральноприрусловой части пойменного массива представлен в основном бобово-злаково-разнотравными сообществами, формирующимися как в межгривных понижениях, так и на плоских гривах. Несколько обособляется в связи с этим северный сектор рассматриваемой части пойменного массива: здесь на гривах господствуют разно-травно-хвощево-злаковые фитоценозы, а в межгривных понижениях – хвощево-щучковые сообщества.

На прирусловом валу и в прилегающей к нему полосе сегментного массива правого берега распространены ивняки злаковые и разнотравные, причем наиболее высокие фрагменты прируслового вала и его склона, обращенного к руслу реки, отличаются развитием на них ивняков вейниковых. Природоохранная ценность прирусловых ивняков повышается в связи с находками в ареалах этих сообществ куртин цинны широколистной ( Cinna latifolia (Trevir. ex Göpp.) Griseb.) – злака, занесенного в Красную Книгу Республики Коми.

Все луга правобережной поймы используются в качестве сенокосов, в то время как ивовые заросли исключены из сельскохозяйственного оборота.

Левобережная пойма Колвы, как уже указывалось выше, отличается наличием двух геоморфологических ступеней, имеющих разницу в высоте около 2 м. На высокой пойме (преимущественно на дерново-луговых почвах) образуются бобово-злаковоразнотравные, разнотравно-клеверные и щучковые луга, причем последние наиболее приближены к селу Колва, и, таким образом, испытывают наибольшую пастбищную нагрузку, что и объясняет доминирование здесь щучки на фоне выраженной пастбищной дигрессии. Пониженная, более молодая, часть левобережной поймы подразделяется, в свою очередь, на центральную и прирусловую. Для центральной поймы характерны разнотравно-клеверные луга (доминант клевер ползучий (Trifolium repens L.)). В прирусловой части они уступают место комплексным сообществам, включающим хвощево-белокопытеневые, клеверно-злаковые и злаковые фитоценозы. Эти же луга свойственны и местообитаниям пологого, слабо выраженного прируслового вала.

Рис. 7. Геоботаническая карта ключевого участка.

Fig. 7. The geobotanical map of the study area.

Большую роль на левобережной части поймы Колвы играют ивовые леса, превышающие по площади луговые формации и образующие широкий спектр фитоценозов за счет разнообразия травяного яруса. Они представлены ивняками злаковыми, разнотрав- ными, белокопытеневыми, хвощевыми, клеверными. Ивняки при этом занимают и прирусловую, и центральную зоны поймы, распространяясь в том числе и на высокую пойму. В отличие от ивняков правобережной поймы, они вовлечены в сельскохозяйственный оборот и используются под пастбища, так же как и примыкающие к ним выделы с луговой растительностью.

Техногенное воздействие нефтедобычи на пойменные земли

Пойма р. Колвы в последние десятилетия неоднократно подвергалась риску нефтяного загрязнения, связанному с распространением углеводородных поллютантов по руслу реки в результате аварийных разливов в ее верховьях.

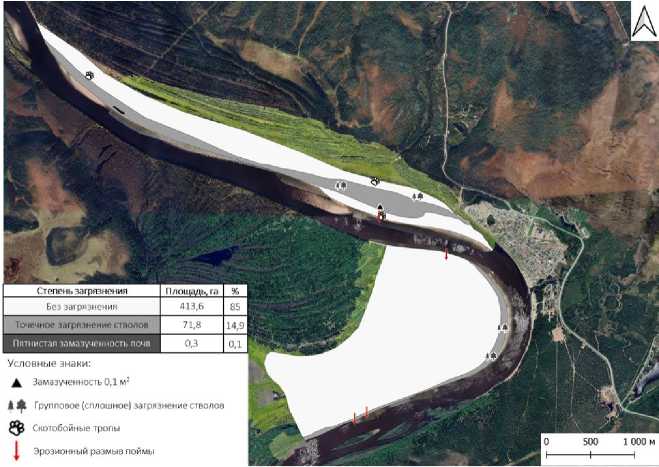

Наиболее частыми признаками нефтезагрязнения, которые встретились в ходе настоящих работ, были темно-бурые следы на коре ив (в подавляющем большинстве – у ивы корзиночной) (рис. 8). Указанные признаки остаточного загрязнения растительности возникали, очевидно, вследствие осаждения нефтепродуктов, находящихся в виде пятен на поверхности вод, движущихся по пойме во время весеннего половодья. Эти признаки наблюдались спорадически почти на всем протяжении прирусловых ивняков в правобережной части поймы, а также ивняковых зарослей на левом берегу, приуроченных главным образом к центральной пойме Колвы. Чаще всего следы нефтезагрязнения имели лишь отдельно стоящие деревья или небольшие группы из нескольких стволов ив, что свидетельствует об ограниченных размерах нефтяных (битумных) пятен на поверхности паводковых вод, вряд ли превышающих несколько метров. Пятна нефтепродуктов на коре деревьев (кустарников) не представляют никакой угрозы сельскохозяйственным угодьям. Во-первых, они крайне незначительны по своей площади и, во-вторых, никак не взаимодействуют в силу пространственной изолированности с луговыми травостоями, используемыми в качестве кормов на пастбищах и сенокосах поймы Колвы.

Визуально различимые признаки нефтезагрязнения на поверхности аллювиальных почв крайне ограничены по масштабам. В самом верхнем (по течению) участке обследованной левобереж- ной поймы Колвы (рис. 9), в районе разреза 42, наблюдалась прерывистая полоса пятен замазученности длиной около 100 м и общей площадью загрязнения около 5 м2. Кроме того, в нескольких случаях были выявлены контуры площадью от 0.001 м2 до 0.1 м2 каждый, составляющие в совокупности не более 0.25 м2. Наиболее крупное из них площадью 0.1 м2 было обнаружено у разреза 24. Прочие мелкие пятна на поверхности почвы были отмечены поблизости от разрезов 21, 28, 33, 34. По своим размерам они сопоставимы с пятнами, образующимися в результате подтеков горюче-смазочных жидкостей из сенокосной техники, участвующей в уборке трав на правобережной пойме.

Рис. 8. Работник сельского хозяйства села Колва демонстрирует темно-бурые пятна на стволах ив в прирусловой пойме р. Колвы.

Fig. 8. An agricultural worker of the village Kolva demonstrates dark brown spots on the trunks of willows in the floodplain of the Kolva River near the riverbed.

Крайне незначительная степень загрязнения аллювиальных почв поймы Колвы нефтепродуктами подтверждается и химикоаналитическими исследованиями (табл. 1, 2). Ни один из проанализированных образцов (за пределами визуально различимых пятен нефтепродуктов) не превысил допустимого уровня, установленного для аллювиальных почв, согласно Постановлению Правительства республики Коми № 449 от 23.08.2017 «О внесении изменений в постановление Правительства республики Коми № 268 от 20.11.2007 “О нормативах допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивации и иных восстановительных работ на территории Республики Коми”», т. е. значения содержания нефтепродуктов не достигали 1000 мг/кг. При этом максимальная величина этого показателя (816 мг/кг), как и следовало ожидать, исходя из данных полевого осмотра, была получена для смешанной пробы, отобранной непосредственно в районе разреза 42, где и наблюдались наиболее крупные пятна замазученности. Все остальные концентрации нефтепродуктов в почве были значительно меньше. Так, уровня содержания нефтепродуктов от 100 до 816 мг/кг достигли только почвы пяти разрезов (разрезы 7(в), 22, 26(а), 28(б,в), 40) в левобережной пойме. В то же время почвы правобережной поймы можно рассматривать в качестве полностью очищенных от любых остаточных загрязнений. Даже наибольшая величина содержания нефтепродуктов составляет здесь всего 93 мг/кг, что более чем в 10 раз ниже допустимого уровня. Возможно, что определенную защитную роль сыграла покрытая ивовым лесом прирусловая часть поймы с прирусловым валом, не позволяющая нефтепродуктам проникать вглубь пойменного массива во время половодья.

Отдельно были определены концентрации нефтепродуктов непосредственно в двух замазученных пятнах (с глубиною взятия образца 0–3 см), отобранных в районах разрезов 21 и 33. Результаты анализов свидетельствуют о значениях, превышающих допустимый уровень в 4–5 раз и достигающих соответственно 4 167 и 4 951 мг/кг. Иными словами, нефтезагрязнение аллювиальных почв поймы Колвы, выявляемое визуально по пятнам замазученности на их поверхности, по своей площади совпадает с загрязне- нием в законодательном (нормативном) понимании.

Рис. 9. Карта нарушенности ключевого участка.

Fig. 9. The map of disruption of the study area.

Таким образом, практически весь почвенный покров исследуемой территории поймы Колвы в настоящее время не загрязнен нефтью и нефтепродуктами. Мелкие замазученные пятна (общей площадью около 6 м 2 ) могут быть легко устранены путем реализации комплексных мероприятий по рекультивации земель.

Влияние нефтезагрязнения на растительный покров поймы Колвы, по-видимому, не проявляется. В частности, на обследованной территории сохраняют свое присутствие представители семейств бобовые, губоцветные, крестоцветные, которые расцениваются в качестве наиболее уязвимых к воздействию нефтезагряз-нения (Игошева, 1988).

Сельскохозяйственное воздействие на пойменные земли

Наиболее значимый вид нарушений, как было установлено в процессе почвенных и геоботанических исследований, представляет собой пастбищная дигрессия (рис. 9). Этот вид нарушений имеет как почвенные, так и геоботанические аспекты.

Признаки нарушенности почв в результате повышенной пастбищной нагрузки были обнаружены в нескольких местообитаниях левобережной поймы, в том числе в районе разрезов 9, 20, 27 и 41. Из них разрезы 9, 27 и 41 приходятся на контур аллювиальных дерново-луговых почв, занимающий довольно узкую полосу в центральной пойме (рис. 6). При этом состав почв в местах разрезов характеризовался как супесчаный (разрезы 9, 27), так и легкосуглинистый (разрез 41). Во всех случаях данные участки ареала дерново-луговых почв имели характерный микрорельеф скотобойных троп с выемками, сопряженными с поврежденной дерниной, и с микроповышениями, часто занятыми плотнокустовыми растениями, прежде всего щучкой дернистой. Кроме того, из-за уплотнения в их поверхностных (гумусовых) горизонтах развиваются процессы переувлажнения и обусловленного им поверхностного оглеения, проявляющегося морфологически в неоднородной окраске окисных и закисных зон. Пастбищная дигрессия приводит также и к ухудшению агрохимических свойств почв: повышается кислотность (разрезы 9, 27), уменьшается содержание гумуса (разрез 27).

Основной деградационный признак слаборазвитых песчаных почв прирусловой поймы Колвы (разрез 20) заключается в разрушении формирующейся дернины на фоне образования мелких скотобойных рытвин. Необходимо подчеркнуть, что признаки пастбищной дигрессии в виде скотобойного микрорельефа в этой части поймы наблюдались нами и во время обследования в 1997 г.

Луговая растительность в условиях пастбищной дегрессии также претерпевает негативные изменения. Если на сенокосе в среднем на ключевых площадках отмечено по 23 вида трав, то на пастбище этот показатель составил 16. Существенно различается и видовой состав сообществ. Для лугов правобережья характерно обилие разнотравья и значительное участие в сложении травостоя хороших в кормовом отношении злаков – лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis L.), костреца безостого (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski), мятлика лугового (Poa pratensis L.), канареечника тростниковидного (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert). В левобережной части основной компонент наиболее посещаемых скотом участков пастбищ – кочкарный плотнокустовой злак – щучка дернистая. Примечательно, что местами его кочки стравлены. Видимо, это происходит в начале вегетационного сезона, когда листья щучки еще молодые и сравнительно нежные. После вступления в фазу колошения щучка теряет привлекательность для крупного рогатого скота, что, в свою очередь, значительно снижает ценность для выпаса участков лугов с ее доминированием. Этот вид, кроме того, препятствует развитию более ценных видов злаков и бобовых с менее глубокой корневой системой. Его значительное участие в травостое пастбищ рассматривается как фактор деградации кормовых угодий (Мартыненко, 1989).

В наиболее поврежденных местообитаниях пастбища состав травостоя ограничивается 11–13 видами, злаки стравлены до высоты 5–7 см. Напочвенный покров таких участков формируется преимущественно из клевера ползучего, щучки, хвоща полевого ( Equisetum arvense L.), полевицы побегообразующей ( Agrostis stolonifera L.) и малоценных в хозяйственном отношении видов разнотравья. В районе разреза 27 микрорельеф луга изменен наиболее сильно – местами скотобойные рытвины трансформировались в потяжины, образовавшиеся по ходу движения скота, служащие предвестниками развития эрозии. Общее проективное покрытие растительностью в этой части пастбища значительно снижено и составляет менее 50%. Присутствие манжетки обыкновенной ( Alchemilla vulgaris L.s.l.) и подорожника большого ( Plantago major L.) индицирует переуплотнение почв.

На сравнительно сбалансированных в кормовом отношении участках сенокоса в составе травостоя преобладают ценные в кормовом отношении злаки, доля сорных и вредных для скота трав невелика. На фоне средних достаточно высоких значений урожайности (48.6 ц/га) лугов правобережья выделяются травостои с существенно более низкими показателями (22.4 ц/га), приуроченные к долговременно заливаемым пониженным местообитаниям с доминированием полевицы побегообразующей. В местообитаниях с наиболее высокой продуктивностью (80.0–88.8 ц/га) значительную роль, кроме злаков и горошков, играет крупнотравье, среди которого преобладают купырь лесной (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.), борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L.), бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum (L.) Hill), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.). Данные виды плохо и неравномерно сохнут, их грубые стебли малопривлекательны для крупного рогатого скота, а листья у крупных видов семейства зонтичных в сене раструшиваются (Ларин и др., 1956). На ряде участков сенокоса заметный вклад в сложение травостоя вносят ядовитые травы – лютики золотистый (Ranunculus auricomus L.) и едкий (R. acris L.), а также чемерица Лобеля. Местами значительно участие малопитательного вида – хвоща полевого. Поэтому, несмотря на сравнительно высокие показатели продуктивности и присутствие ценных в кормовом отношении видов злаков и бобовых, качественные характеристики сена отклоняются от оптимальных.

Наконец, еще одним видом нарушенности почвеннорастительного покрова, помимо нефтезагрязнения и пастбищной дигрессии, является эрозионный размыв прирусловой поймы. Хотя этот вид деградации не получил значительного развития, в связи с его потенциальной опасностью целесообразна организация наблюдения за очагами первоначальной эрозии, отмеченными на карте нарушенности почв и растительности (рис. 9).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показывают, что состояние сельскохозяйственных пойменных угодий в районе поселка Колва – пастбищ на левобережье и сенокосов на правом берегу – в целом удовлетворительно.

На западе обследованной левобережной поймы Колвы была обнаружена полоса из отдельных пятен замазученности длиной около 100 м и общей площадью загрязнения около 5 м2 (см. карту нарушенности на рис. 9). Кроме того, в нескольких случаях были выявлены контуры площадью от 0.001 м2 до 0.1 м2 каждый, составляющие в совокупности не более 0.25 м2. Химико- аналитические исследования при этом установили, что за пределами указанных пятен замазученности значения содержания нефтепродуктов в поверхностном горизонте почвы 0–20 см не превышают установленных для аллювиальных почв нормативов (1 г/кг) и, следовательно, должны рассматриваться в качестве незагрязненных. Следы нефтепродуктов на стволах деревьев сами по себе не могут привести к каким-либо негативным последствиям для почв и кормовых трав, поскольку они пространственно изолированы от них. Правобережная часть поймы менее уязвима для нефтезагрязнения, поскольку в качестве механического барьера в этом случае выступает прирусловой вал, покрытый густыми ивняками. Соответственно, фоновые значения содержания нефтепродуктов здесь в целом ниже, чем на левобережной пойме.

Пастбищная дигрессия связана с избыточным выпасом скота на некоторых участках левобережной поймы. В основном ее последствия заключаются в следующем:

-

1. На поверхности почвы образуются скотобойные рытвины (скотобойные тропы), одновременно происходят нарушение целостности покрова дернового горизонта почвы (A д ) и уплотнение нижележащего гумусового горизонта (А или АС).

-

2. В гумусовом горизонте из-за уплотнения и вызванного им понижения водопроницаемости развивается поверхностный глеевый процесс, в свою очередь, приводящий к некоторому ухудшению агроэкологических свойств почв.

-

3. Трансформируется видовой состав луговых сообществ. В числе неблагоприятных тенденций особенно важна доминирующая роль щучки дернистой, которую она играет в луговых сообществах пастбища.

Проведенные исследования показывают, что сельскохозяйственные земли находятся в достаточно стабильном состоянии. Так, массовое внедрение в травостои щучки дернистой наблюдалось на Печорском Севере уже в середине ХХ в. (Хантимер, 1959), а в 1997 г., по нашим наблюдениям, она господствовала в сообществах пастбищных лугов, расположенных поблизости села Колва. Тогда же были отмечены и другие признаки пастбищной дигрессии (скотобойные тропы, нарушение дернины).

Сенокосные угодья поймы по своей продуктивности и уров- ню засоренности в целом соответствуют состоянию пойменных земель региона. В качестве рекомендаций землепользователям можно предложить такие меры по улучшению сенокосов, как снижение доли ядовитых растений, выявленных в ходе обследования, а также борьбу с луговыми сорняками, снижающими качество сена, путем регулярного подкашивания наиболее засоренных участков в течение вегетационного сезона с целью недопущения их обсеменения. При соответствующих возможностях на переуплотненных и деградированных участках пастбищ и сенокосов рекомендуется провести комплекс мероприятий поверхностного улучшения.

Список литературы Эколого-хозяйственная оценка состояния кормовых угодий бореальных речных пойм в нефтедобывающем регионе (на примере поймы реки Колвы, Усинский район, Республика Коми)

- Аветов Н.А., Арзамазова А.В., Кинжаев Р.Р., Трофимов С.Я., Шишконакова Е.А. Методические подходы к оценке нефтезагрязненных земель Среднего Приобья // Проблемы агрохимии и экологии. 2012. № 3. С. 56-61.

- Аветов Н.А., Балабко П.Н. Типология и районирование сегментно-гривистой поймы реки Чулым // Биологические науки. 1992. № 5. С. 109-114.

- Аветов Н.А., Балабко П.Н. Типология пойм. Развитие взглядов и современное состояние проблемы // Почвоведение. 1994. № 9. С. 22-27.

- Аветов Н.А., Булгаков Д.С., Шишконакова Е.А. Агроэкологическая характеристика почв Среднего Приобья // Плодородие. 2008. № 4. С. 39-41.

- Атлас почв Республики Коми. Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2010. 356 с.

- Афанасьева Т.В. Морфологическая диагностика долгопоемных почв гумидных ландшафтов // Почвоведение. 1986. № 5. С. 18-26.

- Бузмаков С.А., Санников П.Ю., Кучин Л.С., Игошева Е.А., Абдулманова И.Ф. Применение беспилотной аэрофотосъемки для диагностики техногенной трансформации природной среды при эксплуатации нефтяного месторождения // Записки Горного института. 2023. Т. 260. С. 180-193. https://doi.org/10.31897/PMI.2023.22.

- Воробьев А.Е., Очирова Д.В. Особенности космического мониторинга геоэкологического состояния территории разрабатываемых месторождений нефти и газа в Арктике // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2017. № 1(52). С. 177-184.

- Дешифрирование многозональных аэрокосмических снимков: Методика и результаты. М.: Наука; Берлин: Академи-ферлаг, 1982. 84 с.

- Добровольский Г.В. Генезис, эволюция и охрана почвенного покрова пойм Нечерноземной зоны РСФСР // Научные основы оптимизации и воспроизводства плодородия аллювиальных почв Нечерноземной зоны РСФСР. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 1991. С. 3-14.

- Добровольский Г.В. Почвы речных пойм центра Русской равнины. М.: Изд-во Московского ун-та, 1968. 296 с.

- Добровольский Г.В., Тюрюканов А.Н. Почвы поймы Москвы-реки // Пойменные почвы Русской равнины. М.: Изд-во Московского ун-та, 1962. С. 9-40.

- Евдокимова Т.И. Почвенная съемка. М: Изд-во Московского ун-та, 1987. 268 с.

- Зайдельман Ф.Р., Беличенко М.В., Бибин А.С. Деградация и восстановление почв поймы р. Москва за последние 50 лет // Почвоведение. 2013. № 11. С. 1377-1386.

- Игошева Н.И. Влияние нефтяных загрязнений на структуру и продуктивность пойменных лугов среднего течения Оби // Экология нефтегазового комплекса. I Всесоюзная конф. г. Надым. М., 1988. С. 143-145.

- Карманов И.И., Булгаков Д.С., Шишконакова Е.А. Система оценки природно-антропогенных воздействий на изменение плодородия почв пахотных земель на основе почвенно-агроэкологического индекса // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2013. Вып. 72. С. 65-83. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2013-72-65-83.

- Кауричев И.С., Панов Н.П., Стратонович М.В. и др. Практикум по почвоведению. М.: Агропромиздат, 1986. 336 с.

- Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы географических исследований. М.: Академия, 2004.

- Конюшков Н.С., Якушев Д.В. Пойменные луга СССР // Пастбища и сенокосы СССР М.: Колос, 1974. С. 282-300.

- Кутузова Р.С., Воробьев Н.И., Гамова М.В., Попова Л.В., Круглов Ю.В. Микробиологическая характеристика дерновых почв центральной поймы Северной Двины // Почвоведение. 2009. № 2. С. 244-254.

- Лаптева Е.М., Виноградова Ю.А., Познянская Л.В. Плодородие и продуктивность пойменных почв Республики Коми // Плодородие. 2008. № 2. С. 43-44.

- Ларин И.В., Агабабян Ш.М., Работнов Т.А. и др. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. М.-Л: Гос.сельхозиздат, 1950-1956, тт. 1-3.

- Ларин И.В., Бегучев П.П., Работнов Т.А., Леонтьева И.П. Луговодство и пастбищное хозяйство. Л.: Колос, 1975. 528 с.

- Мартыненко В.А. Флористический состав кормовых угодий европейского Северо-Востока СССР. Л.: Наука, 1989. 136 с.

- Мартынов А.В. Варьирование показателей кислотности в почвах поймы реки Амур // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2019. Вып. 98. С.57-76. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2019-98-57-76.

- Молчанов Э.Н., Савин И.Ю., Яковлев А.С., Булгаков Д.С., Макаров О.А. Отечественные подходы к оценке степени деградации почв и земель // Почвоведение. 2015. № 11. С. 1394-1406.

- Московченко Д.В., Бабушкин А.Г., Идрисов И.Р. Оценка техногенной нарушенности нефтяных месторождений Среднего Приобья с использованием спутниковых снимков // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2020. № 5. С. 53-61.

- Овчаренко И.Я. Основные направления рационального использования пойменных лугов Сибири и Дальнего Востока // Проблемы освоения пойм северных рек. М.: Агропромиздат, 1987. С. 94-102.

- Опарина А.И., Кузнецов Ю.И., Бабенко С.Е. Особенности улучшения и использования пойменных лугов Европейского Севера // Проблемы освоения пойм северных рек. М.: Агропромиздат, 1987. С. 113-116.

- Орлов В.И. Динамическая география. М.: Научный мир, 2006. 596 с.

- Полевая геоботаника. Т. 3. М.-Л.: Наука, 1964. 530 с.

- Растения и лишайники России и сопредельных стран - Плантариум. URL: http://plantarium.ru (дата обращения 01.06.2023).

- Пуртов Г.М. Кормовые угодья Обь-Иртышской поймы и перспективы их освоения // Проблемы освоения пойм северных рек. М.: Агропромиздат, 1987. С. 35-40.

- Розанов Б.Г. Морфология почв. М.: Академический проект, 2004. 432 с.

- Рочев П.А. Вопросы кормопроизводства на Печорском Севере // Кормопроизводство на Крайнем Севере. М.: Колос, 1981. С. 14-23.

- Савин И.Ю., Жоголев А.В., Прудникова Е.Ю. Современные тренды и проблемы почвенной картографии // Почвоведение. 2019. № 5. C. 517-528.

- Сорокина Н.П. Методология составления крупномасштабных агроэкологически ориентированных почвенных карт. М.: Почвенный ин-т, 2006. 159 с.

- Тишков А.А. Антропогенная трансформация флоры и экологическая политика на Севере. Вместо предисловия // Флора антропогенных местообитаний Севера. М.: ИгРАН, 1996. С. 5-15.

- Уткаева В.Ф., Скворцова Е.Б., Сапожников П.М., Щепотьев В.Н. Изменение агрофизических свойств почв пойм при различных антропогенных нагрузках // Почвоведение. 2009. № 2. С. 167-177.

- Хантимер И.С. Материалы к изучению лугов поймы р. Печоры // Луга Коми АССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 175-266.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб, 1995. 992 с.

- Чернов А.В. Геоморфология пойм равнинных рек. М.: Изд-во Московского ун-та, 1983. 198 с.

- Шилов М.П. Состояние, использование, оптимизация и охрана естественных сенокосов и пастбищ Нечерноземной зоны РСФСР // Продуктивность сенокосов и пастбищ. Новосибирск: Наука, 1986. С. 85-90.

- Шраг В.И. Пойменные почвы, их мелиорация и сельскохозяйственное использование. М.: Россельхозиздат, 1969. 270 с.

- Al-Shammari A., Levin E., Shults R. Oil spills detection by means of UAS and low-cost airborne thermal sensors // ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2018. Vol. IV-5. P. 293-301.

- Ansari J., Davis M.P., Anderson S.H., Eivazi F., Bardhan S. Greenhouse gas emission from row crop, agroforestry, and forested land use systems in floodplain soils // Water, Air & Soil Pollution. 2023. Vol. 234. P. 227.

- Krasilnikov P., Makarov O., Alyabina I., Nachtergaele F. Assessing soil degradation in northern Eurasia // Geoderma Regional. 2016. No. 7. P. 1-10.

- Moore B.D., Kaur G., Motavalli P.P., Zurweller B.A., Svoma B.M. Soil greenhouse gas emission from agroforestry and other land uses under different moisture regimes in lower Missouri River floodplain soils: a laboratory approach // Agroforestry Systems. 2018. Vol. 92. P. 335-348.

- Pies C., Yang Y., Hoffman T. Distribution of Polycyclic Hydrocarbons (PAHs) in Floodplain Soils of the Mosel and Saar River // Journal of Soils and Sediments. 2007. Vol. 7. P. 216-222.

- Wang J., Zhen J., Hu W., Chen S., Lizaga I., Zeraatpisheh M., Yang X. Remote sensing of soil degradation: Progress and perspective // International Soil and Water Conservation Research. 2023. https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2023.03.002.