Эколого-экономическая оценка потерь качества стволовой древесины в насаждении после воздействия лесных пожаров и насекомых

Автор: Иванов В.А., Брезинская Л.В., Иванов А.В., Фридрих И.Е.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 7, 2017 года.

Бесплатный доступ

Целью исследований являлась оценка воз-действия пожаров, насекомых и ветровала на качество стволовой древесины на примере лесов Красноярского края, а также разработка корректирующих коэффициентов при расчете платы за заготовку деловой древесины в на-саждениях, поврежденных пожарами, насеко-мыми и ветровалом. Объектом наших иссле-дований являлись леса Красноярского края. Общая покрытая лесом площадь в пределах земель лесного фонда края на 01.01.2015 г. составила 105,1 млн га. Главными лесообра-зующими породами лесного фонда являются лиственница, береза, сосна и кедр. Леса по целевому назначению подразделяются на за-щитные (площадью 51 880 га), эксплуатаци-онные (62 352,2 тыс. га, или 39,3 % земель лесного фонда) и резервные (44 503,6 тыс. га). Были выявлены основные факторы, снижаю-щие качество стволовой древесины в резуль-тате воздействия пожаров и насекомых на древостой. Проанализированы статистиче-ские данные динамики площади насаждений, погибших в результате воздействия пожаров, насекомых и ветровала. Установлено, что в результате воздействия пожаров и насекомых в сосновых насаждениях часть деревьев гиб-нет сразу, а основной послепожарный отпад деревьев происходит в течение первых 2-3 лет. Определены изменения во времени каче-ства стволовой древесины после воздействия лесных пожаров, насекомых и ветровала в за-висимости от породы дерева. Приведены по-нижающие коэффициенты для насаждений в зависимости от качества стволовой древеси-ны, изменившегося в результате воздействия пожаров и насекомых. Рассмотрена необходи-мость внесения дополнений в методику рас-чета платы за древесину. С целью выявления резервов роста лесного дохода предложен методический подход к определению пони-жающего коэффициента, позволяющего кор-ректировать ставки расчета платы за еди-ницу объема деловой древесины, получаемой при разработке поврежденных лесных насаж-дений. Предложены корректирующие коэффи-циенты и даны рекомендации по расчету арендной платы для бореальных лесов после воздействия пожаров.

Насаждение, пожар, вет-ровал, насекомые, отпад деревьев, качество древесины, лесной доход

Короткий адрес: https://sciup.org/140224224

IDR: 140224224 | УДК: 674.038.15.019:630

Текст научной статьи Эколого-экономическая оценка потерь качества стволовой древесины в насаждении после воздействия лесных пожаров и насекомых

Введение. Лесные пожары являются главным экологическим фактором, воздействующим на бореальные леса. По данным спутникового мониторинга, ежегодная площадь пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока может достигать от 5 до 12 млн га [13, 18, 19]. На территории Красноярского края ежегодно регистрируется около 800 лесных пожаров в среднем на площади 900 тыс. га. Наибольшее количество пожаров и пройденная ими площадь регистрируются в эксплуатационных лесах, где широко представлены сосняки, на которые приходится до 60 % всех лесных пожаров. Средний межпожарный интервал, характеризующий периодичность пожаров, в сосняках Нижнего Приангарья варьирует от 12,3 до 20,7 лет [6].

В настоящее время на территории Краснояр-с ко го края накопились значительные площади поврежденных насаждений. Причины ослабления древостоев и их гибели связаны с комплексом неблагоприятных факторов биотического, абиотического и антропогенного характера. От неблагоприятных погодных условий, болезней леса и антропогенных факторов за последнее десятилетие насаждения погибли на площади 2,4 тыс. га (1,4 %) [4].

Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов, в том числе и нарушенных пожарами, насекомыми и другими негативными факторами, для удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах, согласно Лесному законодательству [8], является одним из принципов лесопользования. Рациональность лесопользования определяет большое число экономико-экологических, правовых и технических факторов.

Цель исследований : оценка воздействия пожаров, насекомых и ветровала на качество стволовой древесины на примере лесов Красноярского края, а также разработка корректирующих коэффициентов при расчете платы за заготовку деловой древесины в насаждениях, поврежденных пожарами, насекомыми и ветровалом.

Объекты и методы исследований. Объектом наших исследований являлись леса Красноярского края. Общая покрытая лесом площадь в пределах земель лесного фонда края на 01.01.2015 г. составила 105,1 млн га. Главными лесообразующими породами лесного фонда являются лиственница, береза, сосна и кедр. Леса по целевому назначению подразделяются на защитные (площадью 51 880 га), эксплуатационные (62 352,2 тыс. га, или 39,3 % земель лесного фонда) и резервные (44 503,6 тыс. га) [4].

Общий запас древесины по краю оценивается в 11,5 млрд куб. м, или 34 % от запаса по Сибирскому федеральному округу и 14,2 % от общероссийского запаса леса. Ежегодно фактическая заготовка древесины в крае составляет 9 142,2 тыс. м3, в том числе сосновой – до 48 % от всей заготовленной древесины (на примере 2003 г.) [3].

Несмотря на большие объемы заготовки, лесной комплекс Красноярского края функционирует недостаточно эффективно [12] (табл. 1).

Динамика экономических показателей

Таблица 1

|

Показатель |

Производство необрезной древесины, млн м3 |

Убыточные лесозаготовитель-ные предприятия, % |

Доля в добавленной стоимости (лесное и сельское хозяйство, охота), % |

|

За 2014 г. : |

|||

|

Российская Федерация |

123,4 |

46,8 |

4,8 |

|

Красноярский край |

11,5 |

69,2 |

3,8 |

|

Среднегодовой темп изменений за 2013–2015 гг.: |

|||

|

Российская Федерация |

1,03 |

0,87 |

1,1 |

|

Красноярский край |

0,98 |

0,97 |

1,0 |

При разработке коэффициентов использовались статистические данные о лесных пожарах и заготовке древесины, а также имеющиеся нормативные документы. Латинские названия древесных пород приведены по определителю С.К. Черепанова [16].

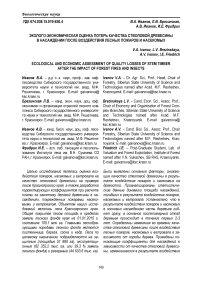

Результаты исследований и их обсуждение. Основной причиной усыхания насаждений являются лесные пожары (142,2 тыс. га, или 84,2 % от всей площади усыхания). За период с 2007 по 2016 г. насекомыми были повреждены насаждения на площади 24,3 тыс. га, или 14,4 % от всей площади [4].

Общая площадь лесов региона с нарушенной и утраченной устойчивостью (усыхание лесов) ежегодно увеличивается. Согласно статистическим данным [4], на рисунке приведена динамика площади погибших насаждений в зависимости от причины их гибели (лесные пожа- ры, повреждения насекомыми и болезнями, снеголомом и ветровалом, а также антропогенного воздействия).

Лесные пожары. Степень повреждения древостоя пожаром зависит от формы, вида и силы пожара, условий местопроизрастания, возраста, а также от огнеустойчивости отдельных деревьев и насаждений. Повреждение древостоя вследствие воздействия пожара в количественном отношении определяется отпадом деревьев по числу стволов или по запасу.

По огнеустойчивости основные лесообразующие породы таежной зоны располагаются в следующем порядке: лиственница сибирская ( Larix sibirica Mill. Ledeb.), сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.), береза повислая ( Betula pendula Roth), кедр сибирский ( Pinus sibirica Du Tour), ель сибирская ( Picea obovate A. Dietr.

Ledeb.), пихта сибирская ( Abies sibirica Mill. Ledeb.) [1, 14].

Огнестойкость древесных растений зависит от строения их основных органов (корень, ствол, крона). Повреждаемость пожаром корневых систем дерева определяется глубиной залегания корней. Так, поверхностная корневая сис- тема повреждается довольно часто. Например, корневая система лиственницы (Larix Mill.) на свежих почвах глубокая, что не создает условий для повреждения их пожарами, а на многолетних мерзлых почвах и болотах – поверхностная и при пожарах часто повреждается, что способствует гибели и вывалу деревьев при пожарах.

—♦— лесные пожары — -■ — повреждения насекомыми

-♦..неблагоприятные погодные условия - -A- - болезни леса антропогенные факторы

Динамика площади погибших насаждений по различным причинам за период с 2007 по 2015 г.

Огнестойкость ствола определяется толщиной корки, которая зависит от породы, возраста дерева и его диаметра. Например, корка у лиственницы сибирской к возрасту рубки (100– 120 лет) у комля очень толстая (до 20 см) и хорошо защищает от повреждений огнем камбиальный слой.

Степень повреждения пожаром кроны дерева обусловлена ее расположением и протяженностью на стволе и фазой вегетации. Высота лиственницы сибирской колеблется от 20 до 40 м и крона высоко приподнята, что уменьшает вероятность повреждения ее тепловым потоком при пожаре. Огнестойкость сосны обыкновенной близка к огнестойкости лиственницы сибирской. Ель сибирская наиболее чувствительна к пожарам. Корневая система ее в большинстве случаев поверхностная. На хорошо дренированных супесчаных или легких суглинках она образует горизонтальные и вертикальные корни, а на плохо дренированных заболоченных почвах имеет поверхностную корневую систему. Корка у ели сибирской тонкая и с возрастом становится трещиноватой с отслаивающимися чешуйками. Крона густая низкоопушенная. Все это понижает ее огнестойкость и, как правило, она гибнет при пожарах.

На основе наших экспериментальных данных [5, 6] установлено, что в результате воздействия низовых пожаров в сосняках часть деревьев гибнет сразу, а последующий отпад поврежденных деревьев происходит в основном в течение первых 2-3-лет после пожара (табл. 2). Через год после пожаров в зависимости от их интенсивности и диаметра деревьев отпад может достигать 50 %, на 2-й год – 70, на 3-й год – 100 %. При верховых и торфяных пожарах деревья всех хвойных пород погибают сразу.

Таблица 2

Динамика отпада деревьев в сосняках после низовых пожаров в зависимости от среднего диаметра дерева и средней высоты нагара, % от общего запаса древостоя

|

Средний диаметр, см |

Средняя высота нагара на стволах, м |

||||||||||||||

|

0,1–1,0 |

1,1–2,0 |

2,1–3,0 |

3,1–5,0 |

5,1–6,0 |

|||||||||||

|

Период после пожара, лет |

|||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

8 |

16 |

22 |

32 |

38 |

53 |

76 |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

12 |

4 |

6 |

9 |

19 |

27 |

38 |

37 |

51 |

73 |

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

16 |

2 |

3 |

4 |

10 |

15 |

21 |

22 |

31 |

45 |

75 |

100 |

- |

- |

- |

- |

|

20 |

0,5 |

1 |

2 |

6 |

8 |

12 |

16 |

23 |

33 |

40 |

60 |

95 |

- |

- |

- |

|

24 |

0 |

0,5 |

1 |

4 |

6 |

9 |

11 |

16 |

23 |

36 |

51 |

80 |

- |

- |

- |

|

28 |

0 |

0 |

0 |

2,5 |

3 |

5 |

8 |

11 |

16 |

32 |

45 |

64 |

86 |

96 |

- |

|

32 |

0 |

0 |

0 |

2 |

3 |

4 |

6 |

8 |

12 |

27 |

38 |

55 |

83 |

93 |

- |

|

36 |

0 |

0 |

0 |

1,5 |

2 |

3 |

4 |

6 |

9 |

24 |

33 |

48 |

79 |

88 |

- |

|

40 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

2 |

3 |

5 |

7 |

20 |

28 |

40 |

74 |

83 |

- |

Полная потеря качества древесины у поврежденных деревьев сосны и лиственницы происходит не сразу после пожара, а в течение первых трех лет.

При воздействии пожара в сосняках и лиственничниках происходит механическое повреждение растущих деревьев. При низовом пожаре слабой и средней силы у деревьев наблюдается обгорание коры в нижней части ствола. При верховом пожаре сгорает хвоя и тонкие ветки в кроне деревьев, обгорает кора на стволе. Но такие повреждения лишь ухудшают санитарногигиенические условия труда при заготовке, распиловке и раскрое пилопродукции, а древесина стволов деревьев практически не повреждается [15, 16]. Сортность стволовой древесины не снижается.

После сильного низового пожара, при котором деревья лиственницы сибирской и сосны обыкновенной получают ожог, может образоваться сухобокость, которая искажает правильность формы ствола дерева, нарушает целостность древесины в местах наплывов и может уменьшить выход пиломатериалов и шпона [2]. Сухобокость глубиной не более 1/10 диаметра допускается в местах повреждений у стволовой древесины 1-го и 2-го сортов (ГОСТ 9463-88).

Ель сибирская и пихта сибирская даже после беглого низового пожара обычно отмирают. Величина отпада в ельниках превосходит величину отпада в сосняках в 3 раза при одинаковом диаметре и одинаковой высоте нагара (табл. 3).

Отпад деревьев в насаждениях разных пород после низовых пожаров, % от общего запаса древостоя

Таблица 3

|

Порода |

Диаметр деревьев, см |

||||||||

|

6–14 |

16–26 |

> 28 |

|||||||

|

Высота нагара, м |

|||||||||

|

0,1–1,0 |

1,1–1,5 |

1,6–3,0 |

0,1–1,0 |

1,1–2,0 |

2,1–4,0 |

0,1–2,0 |

2,1–4,0 |

4,1–6,0 |

|

|

Сосна обыкновенная |

32 |

56 |

100 |

4 |

21 |

84 |

5 |

47 |

96 |

|

Лиственница сибирская |

21 |

40 |

95 |

3 |

14 |

70 |

0 |

36 |

62 |

|

Ель сибирская, пихта сибирская |

52 |

77 |

100 |

30 |

75 |

100 |

53 |

96 |

100 |

На поврежденные деревья нападают насекомые. Через два года у поврежденных деревьев кора начинает отслаиваться, и стволы растрескиваются [1]. При рубке еловых и пихтовых насаждений сразу после пожара сортность стволовой древесины не снижается. Но на следующий год стволовая древесина переходит в категорию свежего сухостоя.

Насекомые являются обязательным элементом лесных экосистем. В современных условиях насекомые активно выступают как наиболее агрессивный конкурент человека в борьбе за растительные природные ресурсы [10].

Среди фитофагов наиболее многочисленной и хозяйственно значимой группой выступают хвое- и листогрызущие насекомые, или филло-фаги. Вспышки массового размножения таких насекомых, как сибирский шелкопряд, приводят к серьезным экологическим и экономическим последствиям. Наибольшую опасность филло-фаги представляют для хвойных лесов, так как хвойные породы плохо переносят уничтожение хвои, и даже частичное ее повреждение насекомыми может привести к гибели деревьев. К таким породам относятся пихта, кедр, ель. Наиболее устойчивы к объеданию хвои лиственница и сосна. Личинки (гусеницы) филлофагов питаются только листвой или хвоей, не повреждая стволы деревьев. После частичной или полной потери хвои (ассимиляционного аппарата) ослабленное дерево подвергается нападению ксилофагов, в результате деятельности которых появляются поверхностные и неглубокие червоточины, нарушающие целостность верхних слоев древесины и снижающие ее механические свойства. Через 2 года ослабленные филлофагами деревья переходят в сухостой.

Сразу после воздействия низового пожара деревья подвергаются нападению насекомых-ксилофагов, которые наносят повреждения стволу, нарушающие целостность верхних слоев древесины и снижающие ее механические свойства. Кроме того, на заболони появляются грибные окраски, побурение. Червоточины не допускаются у древесины 1-го сорта, но у древесины 2-го сорта допускаются неглубокие и глубокие до 5 шт. на 1 м длины, а у древесины 3-го сорта допускаются в среднем 10 шт. на 1 м длины. Соответственно, сортность стволовой древесины снижается в 2-3 раза. На второй или третий год после пожара образуются глубокие и трухлявые червоточины, на поверхности присутствуют повреждения в виде входных и летных отверстий, развивается первая стадия гнили. Стволовая древесина из стадии деловой переходит в категорию дровяной.

Ветровал (бурелом). При скорости ветра свыше 20 м/с под его воздействием происходит повреждение деревьев в насаждении в виде массового ветровала, или бурелома. Ветровалу в первую очередь подвержены древостои, произрастающие на мелких, рыхлых переувлажненных почвах со слабо развитой поверхностной корневой системой, а также деревья, пораженные стволовыми гнилями или корневой губкой [7].

Буреломными (снеголомными) считаются деревья со сломанным стволом ниже одной трети протяженности кроны, считая от вершины. Ветровальные, буреломные и снеголомные деревья приравниваются к свежему или старому сухостою [9]. Вся древесина относится к дровяной.

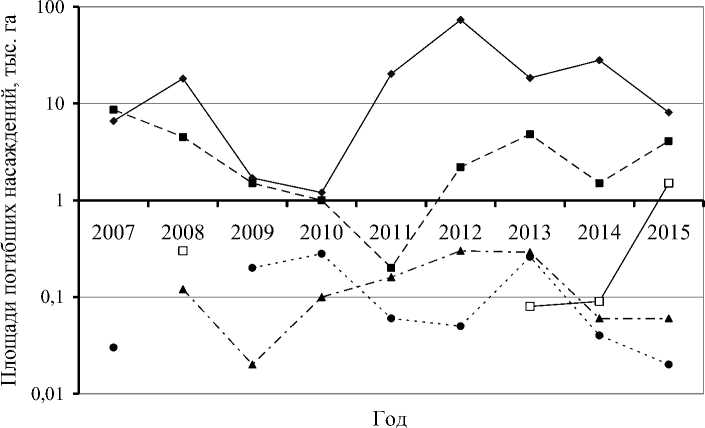

Основываясь на результатах наших исследований и анализе литературных данных, в таблице 4 мы привели изменение сорта стволовой древесины в зависимости от вида и давности воздействия таких негативных факторов, как пожары, насекомые-филлофаги и бурелом.

Определение корректирующих коэффициентов на древесину при разработке поврежденных насаждений . Параметры качества продукции в значительной степени влияют на процессы ценообразования. Основным лесным налогом является плата за право пользования лесными ресурсами. Плательщиками лесного дохода являются лесопользователи, которые вносят в бюджеты разного уровня плату, в том числе арендную.

Методика расчета лесного дохода остается неизменной со времен советской экономики. Ставки платы за единицу объема древесины дифференцированы по районам, породам, разрядам такс (расстояние вывозки) и размернокачественным группам: с делением ликвидной древесины на крупную, среднюю, мелкую деловую и дрова.

Таблица 4

Изменение качества стволовой древесины в зависимости от вида и срока давности повреждения

Вид повреждения

Порода

Пожар 1 Насекомые филлофаги I Бурелом

Период после воздействия, лет

1 и 2 I 3 I 1 и 2 □ 3 1 I 2 I 3

Сорт древесины

Ставки устанавливаются постановлением Правительства [11], носят директивный характер и не зависят от цены конечной продукции и соответственно от параметров качества продукции. Согласно этому постановлению, ставки платы за единицу объема древесины, полученной при разработке поврежденных насаждений (вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий), в том числе заготовленной в процессе санитарных рубок, корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на коэффициенты: коэффициент 0,9 применяется при степени повреждения лесных насаждений до 10 %, а коэффициент 0 – при степени повреждения лесных насаждений до 100 % [11]. Степенью повреждения насаждений является отношение объема дровяной и неликвидной древесины к общему объему древесины на лесосеке, определенной по материалам отвода и выраженной в процентах.

К дровяной древесине относят деревья с длиной деловой части менее 2 м в комле или менее 3 м в остальной части нижней половины ствола. Неликвидная древесина – древесина, которая не может быть использована в хозяйственных целях вследствие утраты технических качеств из-за повреждений гнилью, а также в результате пожаров и других стихийных бедствий (Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10 ноября 2011 г. № 472).

Дополнительных разъяснений по использованию на практике приведенных коэффициентов нет. Если использовать вышеприведенные коэффициенты, то лесное хозяйство, а, соответственно, и госбюджет ежегодно не будет получать арендную плату в полном объеме.

Например, сосновое насаждение, отведенное в рубку, полностью пройдено сильным низовым пожаром. Через день или два хвоя пожелтеет, а через месяц опадет, и деревья перейдут в категорию сухостоя. Согласно выше приведенного постановления правительства, корректирующий коэффициент при повреждении 100 % составляет 0 и, соответственно, арендная плата по ставкам равна нулю. Но, согласно полученным нами данным, пирогенное воздействие не влияет на техническое качество древесины и на выход пиломатериалов. Но применение данных коэффициентов позволяет не платить арендную плату (или в дальнейшем взять поврежденный участок в аренду по более низкой цене), и не исключает умышленный поджог с целью получения доходов арендатором. Поэтому корректирующие коэффициенты долж- ны учитывать не физиологическое состояние дерева, а качество древесины лесоматериалов.

В связи с этим необходимо разработать корректирующие коэффициенты для поврежденных насаждений, которые бы учитывали количество и качество получаемых пиломатериалов из заготавливаемой древесины. Понижающий коэффициент на поврежденные (пожаром, насекомыми и т. п.) насаждения должен определяться по разнице стоимости выхода пиломатериалов из бревен 1-го, 2-го, 3-го сорта до повреждения и прогнозируемой сортности бревен спустя 1, 2, 3 года после повреждения.

Например, из одного кубометра средних бревен (14–24 см) 1-го сорта норма выхода сосновых обрезных пиломатериалов (по ГОСТ 8486-86 из сырья ГОСТ 9463-88, для Сибири): 1-го сорта – 0,08 м3, 2-го сорта – 0,14 м3, 3-го сорта – 0,16 м3. Стоимость 1 м3 досок размером 25 × 150 – 6 м 1-го сорта – 7 400 руб., 2-го сорта – 6 400 руб., 3-го сорта – 5 000 рублей. Следовательно, за доски из 1 м3 бревен 1-го сорта можно получить 2 288 руб., из бревен 2-го сорта – 2 100 руб., а из 3-го сорта – 1 678 руб. Если принять стоимость пиломатериала из бревен 1-го сорта за 1, то стоимость пиломатериала из бревен 2-го сорта по отношению к стоимости пиломатериалов из бревен 1-го сорта будет равна 0,92, а из бревен 3-го сорта – 0,73.

Проведя подобные расчеты по стоимости досок, получаемых из бревен разного сорта диаметром 26 см и более, по выше приведен- ной методике получаем, что стоимость пиломатериала из бревен 2-го сорта по отношению к стоимости пиломатериалов из бревен 1-го сорта равна 0,81, а из бревен 3-го сорта – 0,68. Полученная разница в стоимости пиломатериалов из бревен разной крупности составляет 7–12 %. Полученные значения можно рекомендовать в качестве корректирующих понижающих коэффициентов при отводе участков для заготовки древесины, поврежденной вредными насекомыми и пожарами.

Целесообразно сортность стволовой древесины на лесосеке после воздействия пожара и насекомых-филлофагов определять по количеству летных отверстий на 1 м длины ствола. Согласно ГОСТ 9463-88, норма ограничения пороков древесины: для 1-го сорта – наличие летных отверстий не допускаются; 2-го сорта – 5 отверстий; 3-го сорта – 10 отверстий. Исходя из сорта стволовой древесины и наличия летных отверстий на стволе, предлагается установить понижающий коэффициент (табл. 5).

Ветровальные деревья являются ценным сырьем, но в то же время они служат рассадником насекомых и болезней. Заготовка древесины и расчистка поврежденного лесного участка затруднительна и финансово затратна. В этом случае арендную плату за поврежденное ветровалом насаждение следует не брать с условием, что данный участок будет расчищен в короткий срок.

Таблица 5

Понижающий коэффициент в зависимости от сорта стволовой древесины в насаждениях, поврежденных пожарами и насекомыми-филлофагами

|

Сорт стволовой древесины |

Количество летных отверстий (червоточин) на 1 м длины ствола |

Понижающий коэффициент |

|

|

Средний диаметр насаждения |

|||

|

14–24 см |

Более 26 см |

||

|

1 |

Нет |

1,0 |

1,0 |

|

2 |

Не более 5 |

0,92 |

0,81 |

|

3 |

Не более 10 |

0,74 |

0,68 |

С учетом корректирующих коэффициентов был произведен расчет дохода от использования лесов на примере трех лесничеств Красноярского края (табл. 6). Расчеты показали, что темп прироста дохода за использование лесов с учетом корректирующих коэффициентов составит 6,7 %.

Доход от использования лесов

Таблица 6

|

Показатель |

Доход по данным лесничеств, тыс. руб. |

Темп прироста с учетом корректирующих коэффициентов, % |

|

Плата за использование лесов |

18949 |

6,7 |

|

Заготовка древесины |

18765 |

6,9 |

|

В т. ч. по договорам аренды |

12863 |

11 |

Заключение. Основываясь на проведенных нами исследованиях для снижения экономического ущерба, наносимого лесным насаждениям пожарами, насекомыми и негативными метеоусловиями, и получения реального дохода лесным хозяйством необходимо максимально сократить время с момента повреждения насаждения до его рубки.

Корректирующие коэффициенты не должны напрямую зависеть от объема дровяной и неликвидной древесины на лесосеке. Они должны учитывать породу дерева, повреждения древесины, которые оказывают влияние на выход пиломатериалов, период времени от момента повреждения до начала рубки.

Разработанные нами корректирующие коэффициенты позволяют снизить потери древесины и экономический ущерб, наносимый пожарами, насекомыми или ветровалом, и получить обоюдный доход как арендаторам, так и лесному хозяйству.

Список литературы Эколого-экономическая оценка потерь качества стволовой древесины в насаждении после воздействия лесных пожаров и насекомых

- Балбышев И.Н. Сравнительная пожаро-устойчивость древесных пород таежной зо-ны//Лесные пожары и борьба с ними. -М.: Изд-во АН СССР, 1963. -С. 114-127.

- Боровиков А.М., Углев Б.Н. Справочник по древесине. -М.: Лесная промышленность, 1989. -293 с.

- Втюрина О.П., Соколов В.А. Организация лесопользования на основе оценки эконо-мической доступности древесных ресурсов//Организация устойчивого лесопользования в Красноярском крае. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. -С. 123-134.

- О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2015 году: гос. докл. -Ижевск: Принт 2, 2016. -314 с.

- Иванова Г.А., Жила С.В., Кукавская Е.А. и др. Постпирогенная трансформация фи-томассы древостоя в насаждениях Нижнего Приангарья//Лесной журнал. -2016. -№ 6. -С. 17-32. (Изв. высш. учеб. заведе-ний).

- Иванова Г.А., Иванов А.В. Пожары в сосно-вых лесах Сибири. -Новосибирск: Наука, 2015. -240 с.

- Лебедев А.В., Иванова Э.А. Патология хвойных древостоев, пройденных низовы-ми пожарами//Лесной журнал. -1997. -№ 3. -С. 20-26. (Изв. высш. учеб. заведе-ний).

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 265-ФЗ (с посл. изм. и доп.)//Консультант Плюс: справочная правовая система. -URL: www.consultant.ru.

- Методические рекомендации по проведе-нию государственной инвентаризации ле-сов, утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 ноября 2011 г. № 472. -М., 2011.

- Пальникова Е.Н., Суховольский В.Г., Тара-сова О.В. Лесная энтомология. Методы анализа популяционной динамики и со-стояния особей лесных насекомых. -Крас-ноярск: Изд-во СибГТУ, 2005. -68 с.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 (с посл. изм. и доп.)//Консультант Плюс: справоч-ная правовая система. -URL: www.consultant.ru.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. -М.: Росстат, 2014, 2015. -1260 с.

- Самсонов Ю.Н., Иванова Г.А. Причины и последствия пожаров в бореальных лесах Сибири//Регион: экономика и социология. -2014. -№ 1 (81). -С. 257-271.

- Санников С.Н. Лесные пожары как эволю-ционно-экологический фактор возобновле-ния популяций сосны в Зауралье//Горение и пожары в лесу. -Красноярск, 1973. -С. 236-277.

- Селиверстов А. А. Литературный обзор исследований по качеству древесины Metía. 2008. -50 с. -URL: http://www.lesinfo.fi.

- Софронов М.А. Об оценке ущерба от лес-ных пожаров//Вопросы лесной пирологии. -Красноярск: Изд-во ИЛиД СО АН СССР, 1970. -С. 354-366.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). -СПб.: Мир и семья, 1995. -992 с.

- Conard S.G., Sukhinin A.I., Stocks B.J. et al. Determining Effects of Area Burned and Fire Se-verity on Carbon Cycling and Emissions in Sibe-ria//Climatic Change. -2002. -Vol. 55. -P. 197-211.

- Kukavskaya E.A., Soja А.J., Petkov A.P. et al. Fire emissions estimates in Siberia: evaluation of uncertainties in area burned, land cover, and fuel consumption//Canadian Journal of Forest Research. -2013. -Vol. 43, №. 5. -P. 493-506.