Эколого-экономические характеристики градиент-температурной энергетики

Автор: Хакимуллин Б.Р., Гумеров И.Р., Гафуров А.М.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 3 (21), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются эколого-экономические характеристики градиент-температурной энергетики. Использование градиента температур морской воды для выработки электроэнергии с помощью энергоустановок на низкокипящих рабочих телах.

Морская вода, градиент температур, производство электроэнергии, климатические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/140271086

IDR: 140271086

Текст научной статьи Эколого-экономические характеристики градиент-температурной энергетики

EKOLOGO-ECONOMIC CHARACTERISTICS A GRADIENT -TEMPERATURE POWER

Hakimullin B.R., Gumerov I.R., Gafurov A.M.

Энергию океанов используют в разработках так называемой градиент-температурной энергетики, основанной на разности температур в глубине и на поверхности океанов. Градиент-температурные электростанции в основном располагаются на морском побережье и для работы используют морскую воду. Около 70% солнечной энергии поглощается (аккумулируется) мировым океаном. Перепад же температур между водами на глубине в сотни метров и водами на поверхности океана - огромный источник энергии, который оценивается в 20-40 тыс. ТВт, из них можно использовать только 4 ТВт.

Япония внесла наибольший вклад в развитие теории и практики систем по получению энергии морского градиента. В 1970 гг. компания Токио Электрик Поуэр Компани разработала и построила 100 кВт электростанцию закрытого типа в Науру. Пущенная в строй в 1981 г. электростанция производила около 120 кВт электроэнергии, из которых 90 кВт использовалось для нужд самой станции. Оставшееся электричество использовалось для питания школы и других объектов в Науру. Этот объект поставил рекорд по реальному использованию энергии морского градиента. Япония и сегодня является лидером в разработках градиент -температурной энергетики. Так, в июне 2013 года там была запущена единственная на данный момент в мире OTEC-электростанция (от первых букв английского названия технологии Ocean thermal energy conversion) мощностью 50 кВт [1].

В настоящее время разрабатывается новая концепция таких энергетических установок, которая даёт основания ожидать от теплоэнергетического модуля эффективной работы не только в наиболее прогретой части тропического океана, но и по всей акватории, где средний градиент температуры составляет примерно 17°С.

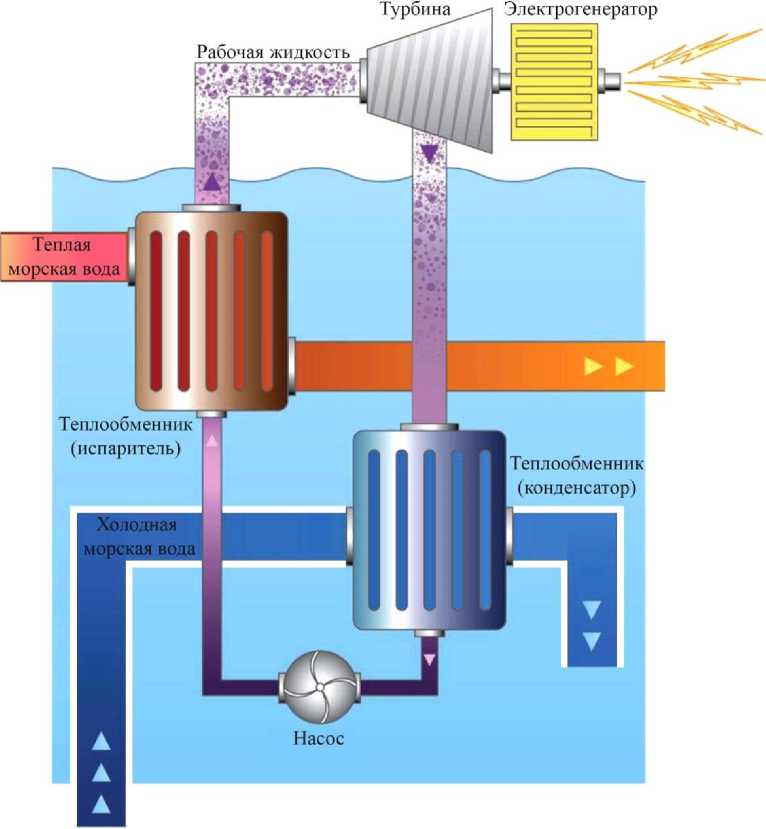

Преобразование энергии температурного градиента морской воды -это процесс, который использует тёплую морскую воду для нагрева и испарения жидкостей с низкой температурой кипения, таких как аммиак. Аммиак в теплообменнике (испарителе) испаряется в теплых поверхностных слоях морской воды (рис. 1). Испарившейся пар расширяется в турбине, который соединенный с электрогенератором. Далее отработавший в турбине пар поступает в нижнюю часть теплообменника (конденсатора), куда из недр океана подаётся на поверхность холодная морская вода, которая обеспечивает процесс конденсации отработавшего в турбине пара. Затем полученный конденсат сжимают в насосе и повторно используют для генерации энергии. Работа теплового двигателя осуществляется по органическому циклу Ренкина. Причем затраты на сжатие конденсата (аммиака) могут составлять примерно 40% от вырабатываемой электроэнергии. Поскольку такие системы требуют довольно большой разницы температур, то они лучше всего подходят для прибрежных районов в тропиках, где генерация энергии часто зависит от привозного топлива [2, 3].

Низкокипящее рабочее тело (НРТ) выбирают по следующим показателям: температуре замерзания и кипения, теплофизическим свойствам, коэффициентам теплоотдачи, гидравлическим потерям при транспортировке, запаху, воспламеняемости, токсикологическим и наркотическим свойствам, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, коррозионной активности, летучести, склонности к пенообразованию, стоимости [4, 5].

Одним из распространённых низкокипящих рабочих тел является органическая жидкость пентан С 5 Н 12 . Примерами других низкокипящих рабочих тел могут быть углеводороды (бутан, пропан), хладоны (R11, R12, R114, R123, R245+а), аммиак, толуол, дифенил, силиконовое масло, а также СО 2 , при высоком давлении, или новое синтетическое вещество «Novec 649», разработанной компанией «3М», известной по брэнду «Скоч» и др [6].

Рис. 1. Принципиальная схема градиент-температурной энергоустановки с использованием морской воды.

Самая главная задача инженеров в этом проекте – разработка и строительство многометровых труб большого диаметра для поднятия холодной воды с глубин океана.

Одновременно с этим, морские тепловые станции, работающие на основе перепадов температур морской воды и являющиеся еще одним видом альтернативной энергетики, способствуют выделению огромного количества углекислоты, снижению давления, нагреву глубинных вод и остыванию вод поверхностных слоев. Данные процессы негативно влияют на климат, флору и фауну региона.

Список литературы Эколого-экономические характеристики градиент-температурной энергетики

- Экологические проблемы энергетического обеспечения человечества. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://nuclphys.sinp.msu.ru/ecology/ecol/ecol05.htm.

- Океан: энергетический потенциал. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.facepla.net/content-info/art-menu/1265-oceanic-energy.html.

- Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Эффективность низкотемпературного теплового двигателя по утилизации теплоты в конденсаторе паровой турбины при давлении пара в 3 кПа. // Инновационная наука. 2016. № 2-3. - С. 30-32.

- Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Методика выбора оптимального низкокипящего рабочего тела для использования в низкотемпературных средах. // Инновационная наука. - 2015. - № 11-2. - С. 31-32.

- Гафуров А.М., Гафуров Н.М. Характерные особенности термодинамического цикла при использовании углекислого газа СО2 и пропана С3Н8. // Инновационная наука. - 2015. - № 11-2. - С. 32-34.

- Гафуров А.М. Возможности использования органического цикла Ренкина для утилизации низкопотенциальной теплоты. // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2014. №2 (21). - С. 20-25.