Эколого-медицинская оценка заболеваемости населения Республики Коми

Автор: Боднарь И.С., Зайнуллин В.Г.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 (9), 2012 года.

Бесплатный доступ

В Республике Коми сложилась относительно напряженная медико-эколо- гическая обстановка. Проведена сравнительная эколого-медицинская оценка географически сходных, но различающихся по экологическим условиям райо- нов. Опасной особенностью последнего десятилетия в Республике Коми явил- ся рост первичной детской заболеваемости в сельской местности. Террито- риями риска по развитию экологически обусловленной патологии являются города Сыктывкар, Ухта, Троицко-Печорский и Прилузский районы.

Европейский север, заболеваемость населения на севере, территории риска

Короткий адрес: https://sciup.org/14992508

IDR: 14992508 | УДК: 570:613:314.02

Текст научной статьи Эколого-медицинская оценка заболеваемости населения Республики Коми

Уровень общественного здоровья – это показатель качества жизни населения, индикатор социально-экономических преобразований, а также экологических проблем. На Севере выживание, сохранение здоровья и полезный труд возможны только благодаря определенному напряжению адаптационных возможностей организма и созданию глубоко продуманной и целесообразной социальной системы жизнеобеспечения [1].

Республика Коми расположена на Северо-Востоке европейской части Российской Федерации. В состав республики входят районы, неоднородные по природно-климатическим условиям, национальному составу, уровню антропогенной нагрузки. Можно выделить промышленно развитые районы с преобладанием городского населения и неблагоприятной экологической ситуацией (Сыктывкар, Ухта, Сосногорск), сельские аграрные районы с высокой долей коми населения (коми ижемцы – Ижем-ский р-н, южные коми – Корткеросский, Койгород-ский, Прилузский районы), а также русского населения (Усть-Цилемский р-н), северные районы с преобладанием городского пришлого населения и высокой миграцией, связанной с закрытием угольных шахт (Воркута, Инта). Такая экологическая неоднородность условий отражается в различном уровне заболеваемости населения отдельных районов.

По предварительным данным переписи 2010 г., в республике постоянно проживает 901,6 тыс. чел. Относительно предыдущей переписи, которая состоялась в 2002 г., численность населения республики уменьшилась на 11,5 % [2]. Сокращение численности имеет два источника – это отрицательный естественный прирост и миграционнная убыль. Главной причиной долговременного снижения естественного прироста стало падение рождаемости [3]. Суммарный коэффициент рождаемости в 2009 г. составил 1,49, поэтому имеющийся на сегодня уровень рождаемости обеспечивает воспроизводство лишь на 69,6 %. Следующая составляющая демографического кризиса – это «сверхсмертность» населения. В динамике смертности за период 1987 – 2009 гг. можно выделить несколько этапов: повышение с 1987 г. по 1994 г. (с 7,7 до 13,7 ‰), снижение с 1994 г. по 1998 г., рост с 1998 г. по 2005 г. (с 10,5 до 15,2 ‰), а в период 2005 – 2009 гг. – вновь снижение с 15,2 до 12,8 ‰. На первом месте в структуре смертности стоят болезни системы кровообращения, на втором – внешние причины, на третьем – смертность от новообразований [4].

К факторам риска на Севере можно отнести, прежде всего, холодовой фактор, перепады барометрического давления и напряженный ветровой режим вследствие высокой циклонической активно- сти, высокий уровень влажности, выраженную сезонную фотопериодичность с явлениями полярных ночей и дней, малое содержание кислорода в воздухе, наличие естественных геохимических провинций и геопатогенных зон [5].

Нозологическая панорама Севера характеризуется не большим числом специфических северных болезней, а глубоким своеобразием клинического течения и патологоанатомических проявлений тех болезней, которые в иной форме встречаются за пределами северных территорий. Характерны не только разные формы криопатологий, болезни сердечно-сосудистой, легочной, пищеварительной и нервной систем, но и патологические процессы, связанные с биогеохимическими факторами [1]. В северных районах распространены капилляропатия лёгких, неспецифические хронические заболевания лёгких, гипертензия малого круга кровообращения, гипертрофия правого сердца и другие заболевания кардио-респираторной системы [6]. Процесс адаптации к условиям высоких широт сопровождается специфической перестройкой метаболических процессов, что и является основой для развёртывания всех последующих событий на уровне тканей, органов и целостного организма у северян и завершается формированием специфического только для условий Севера своеобразного «полярного адаптивного метаболического типа» [7].

Север представляет собой огромную поли-элементную биогеохимическую провинцию со сниженными адаптивными возможностями человека, где нарушения минерального обмена носят масштабный характер [8]. Помимо природно-климатических и биогеохимических факторов, значительное влияние на здоровье населения оказывает загрязнение окружающей среды вследствие деятельности промышленных предприятий и добычи полезных ископаемых. В 2010 г. основная масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Республике Коми приходилась на добычу сырой нефти и природного газа – 198 306 т, каменного угля – 161 618 т, производство, передачу и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 96 661,8 т и деятельность сухопутного транспорта – 78 017 т [9].

Целью данной работы является изучение динамики и состояния здоровья населения Республики Коми, проживающего в экологически неоднородных районах.

Методика

В работе представлены показатели заболеваемости всего населения и детей 0-17 лет по районам республики. Проведен сравнительный анализ заболеваемости географически сходных соседних районов и городских округов, различающихся по своему национальному составу, уровню антропогенной нагрузки и по экологическим условиям местности (Усть-Цилемский и Ижемский р-ны, города Сыктывкар и Ухта, Троицко-Печорский р-н и г. Вуктыл). Заболеваемость изучалась в динамике по статистическим данным Минздрава Республики Коми, Центрального НИИ Организации и информа- тизации здравоохранения, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми [10]. Параметры среды, суммарные выбросы от стационарных источников, состояние почвы, атмосферных осадков и воды оценивались по материалам Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды Республики Коми [9]. По полученным данным, с помощью программ ArcView 3.2, Corel Draw, Exel были составлены карты-схемы первичной заболеваемости с диаграммами динамики по районам. При анализе данных использовали стандартные методы статистики, сравнение районов по уровню заболеваемости проводили с помощью критерия знаков и парного критерия Вилкоксона [11].

Результаты и обсуждение

За период 2000–2009 гг. среднемноголетняя первичная общая заболеваемость всего населения республики составила 954,6 на 1 тыс. чел. (далее – ‰, промилле). В Сыктывкаре (1 313,1 ‰), Ухте (976), Прилузском (1 161) и Троицко-Печорском (1 016 ‰) районах показатели выше среднереспубликанских. Впервые в жизни зарегистрированная (инцидентная) заболеваемость снижалась с 2000 до 2006 гг., затем наблюдался рост с наибольшим значением в 2009 г. (978,9 ‰). Первичная общая заболеваемость детей в 2009 г. составила 2560 заболевших на 1 тыс. детей (0-14 лет). Самые высокие показатели первичной детской заболеваемости зафиксированы в Троицко-Печорском р-не (3 381 ‰) и Сыктывкаре (3119,1), напряженная ситуация сложилась также в Прилузском р-не (2 839), городах Ухта (2 767) и Печора (2 663 ‰).

В структуре первичной заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания (46,4 %). Высокая первичная заболеваемость есть в том числе следствие ежегодных острых респираторных вирусных заболеваний в осенне-весенний период. Пульмонотропными факторами, оказывающими непосредственное влияние на систему внешнего дыхания, являются холод, влажность, тяжелый аэродинамический режим, фотопериодизм, колебания атмосферного давления, факторы электромагнитной природы и некоторые др. [12]. Свой вклад в развитие патологии органов дыхания вносит и экологическое неблагополучие (40–60 %) [13].

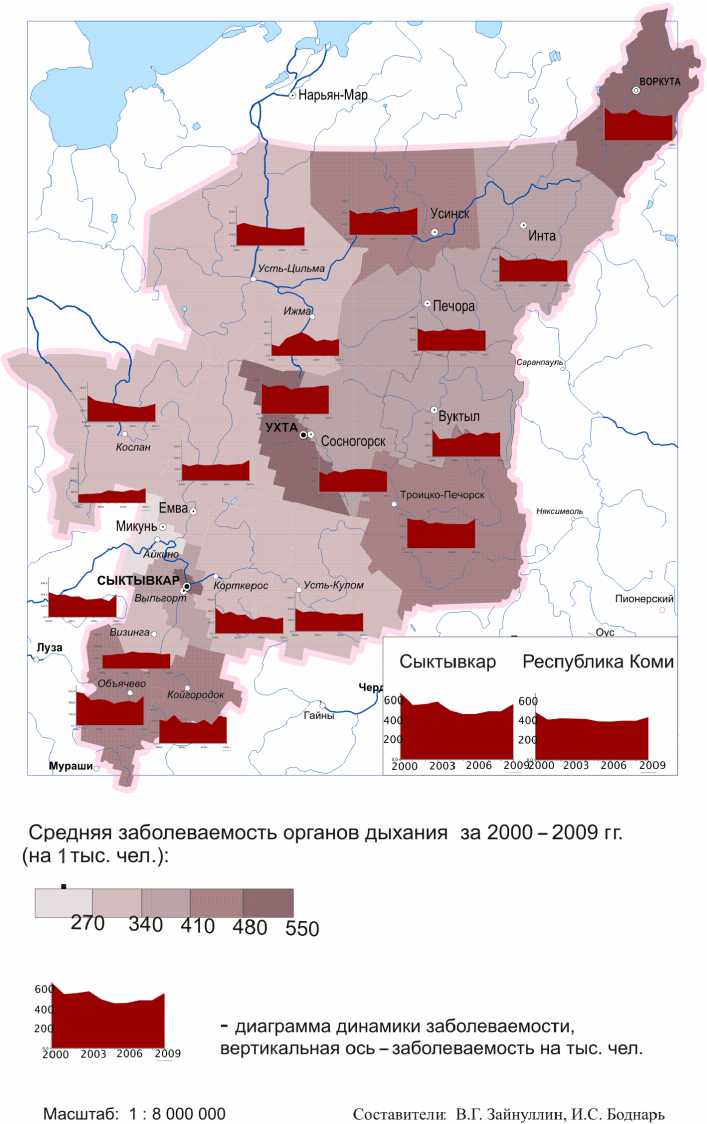

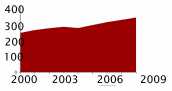

Самая высокая первичная заболеваемость органов дыхания отмечается в промышленных городах: Сыктывкар (547,1 ‰ на 1 тыс. чел.), Воркута (488), Ухта (489 ‰ на 1 тыс. чел.) (рис. 1). Заболеваемость органов дыхания у детского населения, с диагнозом, установленным впервые выше, чем в среднем по Северо-Западному ФО (1 483 и 1 370 ‰ соответственно). Первичная заболеваемость органов дыхания у детей (0-14 лет) возросла с 1 342 до 1 632 ‰ в период 2000–2009 гг. Темпы роста, превышающие 100 % за последние десять лет, отмечаются в сельской местности: Троицко-Печорском, Усть-Вымском, Ижемском, Княжпогостском, Койго-родском, Сысольском районах. Наибольшая заболеваемость органов дыхания у детского населения с диагнозом, установленным впервые, в горо-

Рис. 1. Первичная заболеваемость органов дыхания (все население).

дах: Сыктывкар (1 766 ‰), Ухта (1 676), Печора (1 547), а также Троицко-Печорский р-н (1 628 ‰).

Повышенная заболеваемость органов дыхания в промышленных центрах является экологически обусловленной. В силу того, что легкие и другие органы дыхания находятся на границе раздела двух сред – внутренней среды организма и внешней – они постоянно подвержены неблагоприятному влиянию вредных веществ, загрязнению атмосферного воздуха [14]. Зарегистрирован отчетливый параллелизм между ростом заболеваемости детей острыми и хроническими заболеваниями бронхолегочной системы и выраженностью загрязнения атмосферного воздуха [13]. Выбросы в атмосферу из стационарных источников в Сыктывкаре, Ухте, Печоре – самые высокие по республике, что может быть одной из причин повышенной первичной заболеваемости органов дыхания. В Сыктывкаре атмосферный воздух загрязнен бенз(а)пиреном и формальдегидом, присутствуют высокие концентрации взвешенных веществ. В Ухте загрязнителями атмосферного воздуха являются диоксид азота и бенз(а)пирен. В Троицко-Печорском р-не отсутст- вуют крупные промышленные предприятия, поэтому выбросы в атмосферу на порядок ниже, чем в городах. Но сумма минеральных выпадений в 2009 г. составила 18,572 г/м2 в Сыктывкаре, 13,383 – Ухте, 24,924 г/м2 – на ст. Троицко-Печорск [9].

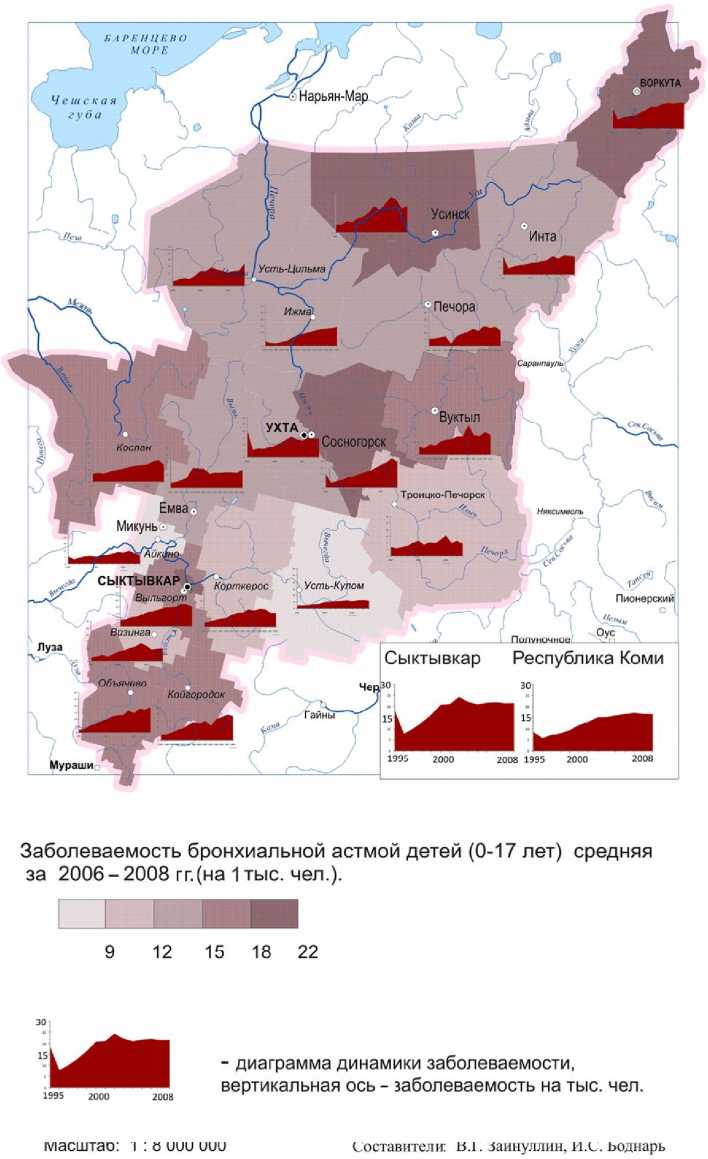

Из группы болезней органов дыхания индикатором загрязнения окружающей среды является бронхиальная астма. Наибольшее количество детей с первично установленным диагнозом бронхиальная астма в среднем за 2000–2008 гг. по Республике Коми зафиксировано в Воркуте (17,5 ‰ на 1 тыс. детского населения), Усинске (20,0 ‰), Сыктывкаре (21,8) (рис. 2). Воркута (208,8 тыс. т/год), Усинск (148,6 тыс. т/год) лидируют по выбросам в атмосферу от стационарных источников, что создает предпосылки для увеличения уровня заболеваемости. В Сыктывкаре имеются специфические примеси – формальдегид и бенз(а)пирен, а также высокий уровень загрязнения атмосферы (ИЗА=7,1). Отмечается достоверная корреляционная связь между увеличением концентрации формальдегида в атмосферном воздухе и частотой обращения детей с бронхиальной астмой [15].

Рис. 2. Первичная заболеваемость бронхиальной астмой детей (0–17 лет).

В Республике Коми заболеваемость бронхиальной астмой среди детей и подростков (0–17лет) увеличилась в два раза в период с 1995 по 2008 г., в том числе за счет заболевших в сельской местности (рис. 2). Наибольшие темпы прироста в Прилуз-ском р-не (заболеваемость увеличилась в 10 раз), Усть-Цилемском – в пять, Койгородском – в четыре, в Ижемском, Сыктывдинском районах и в г.Усинск – в три раза. В республике на 30 % выше, чем в Центральной России, первичная заболеваемость кожи и подкожной клетчатки, в два раза выше регистрируемость атопического и контактного дерматитов среди всего населения. За последние 15 лет в республике заболеваемость увеличилась на треть (по России – на 8,1 %).

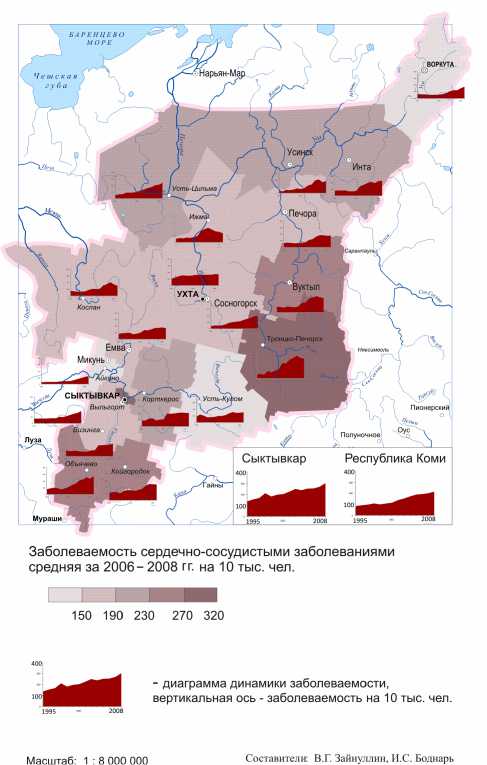

Предпосылками для развития сердечно-сосудистых заболеваний в республике являются употребление слабоминерализованных вод с низким содержанием кальция, магния, преобладание жирных, консервированных продуктов в рационе питания, низкие температуры, перепады давления, чрезмерное употребление алкоголя, курение, все большее распространение гиподинамического образа жизни, стрессовые ситуации [1,16,17]. Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности населения республики.

С 1995 по 2008 г. в Республике Коми произошел рост сердечно-сосудистых заболеваний в 2,5 раза с 8,47 до 21,46 ‰, в том числе в Усинске и прилегающих к нему территориях – в четыре раза, Усть-Цилемском р-не – 4,8 раза, Троицко-Печорском – в пять раз. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Троицко-Печорском р-не (31,9 ‰) и г. Сыктывкар (27,53 ‰) (рис. 3). С 1995 по 2008 г. в республике наблюдается рост сердечно-сосудистой заболеваемости во всех районах, кроме Ухтинского. Наиболее высокие показатели первичной заболеваемости в Сыктывкаре и Троицко-Печорском р-не.

Рис. 3. Первичная заболеваемость органов кровообращения (все население).

чора в районе Троицко-Печорска 2–8 ПДК, р. Ухта – 2–4 ПДК.

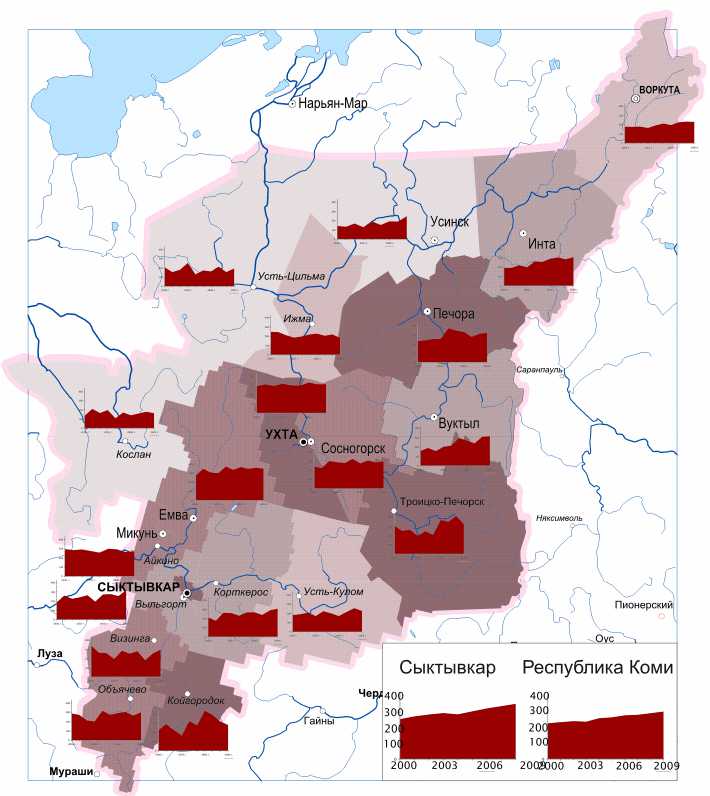

Заболеваемость всего населения злокачественными новообразованиями, средняя за 2000 - 2009 гг. (на 100 тыс чел.):

195 225 255 285 312

- диаграмма динамики заболеваемости, вертикальная ось - заболеваемость на 100 тыс. чел.

Масштаб: 1 : 8 000 000

Составители: ВТ. Зайнуллин, И.С. Боднарь

Рис. 4. Первичная заболеваемость всего населения злокачественными новообразованиями.

Сходные по географическому положению районы республики, как показал среднемноголетний анализ, имеют существенные различия в заболеваемости населения. Сравнение заболеваемости таких районов позволяет выявить действие специфических экологических факторов, этнические особенности заболеваемости проживающего в районе населения.

Усть-Цилемский и Ижемский районы расположены на северо-западе республики, в сходных природно-климатических условиях. Тем не менее, имеются разительные отличия в культуре и быте проживающего на этих территориях населения, которые отражаются на структуре и динамике их заболеваемости. В Ижемском р-не более 85 % населения – ижемские коми, Усть-Цилемском – свыше 85 % русские, староверы, переселившиеся на эти территории вследствие вынужденной миграции много поколений назад. Географическая удаленность и ограниченность коммуникационных связей способствовали территориальной изолированности, стабильности населения [18]. Анализ данных с 1991 г. показал, что до 2002 г. общая заболеваемость в Усть-Цилемском р-не была достоверно выше, чем Ижемском (Рт≤ 0,05). После 2002 г. от- мечается рост заболеваемости среди всех групп населения Ижемского р-на, в результате чего заболеваемость в обоих районах сравнялась. Данная тенденция наблюдается по заболеваемости органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы среди всего населения. Заболеваемость органов дыхания после 2002 г. стала выше среди населения Ижемского р-на (Рт≤ 0,05). Онкологическая заболеваемость за анализируемый период (1989– 2009 гг.) выше в Ижемском р-не( Рт≤ 0,05). Это может быть связано с особенностями этноса коми ижемцев, а также действием природных и антропогенных экологических факторов. Особенностями быта коми можно объяснить большую заболеваемость детей Ижемского р-на инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Общая заболеваемость в республике самая высокая в промышленно развитых городах, а также Троицко-Печорском районе. Сыктывкар и Ухта имеют примерно одинаковую обеспеченность врачами, сходное географическое положение, но отличаются характером промышленного производства. При сравнении уровня заболеваемости экологически неблагополучных территорий используются индикаторные к загрязнению окружающей среды заболевания. Общая заболеваемость населения достоверно выше в г. Сыктывкар, а уровень детской заболеваемости одинаков. Уровень онкологической заболеваемости, являющийся индикатором неблагоприятной экологической обстановки, аналогичен в обоих городах и является самым высоким по республике. В Сыктывкаре достоверно выше заболеваемость органов дыхания, мочеполовой системы (Рт≤ 0,05). Дети являются более чувствительной группой населения к неблагоприятным факторам среды. В Сыктывкаре выше заболеваемость бронхиальной астмой, атопическим дерматитом кожи и подкожной клетчатки, в Ухте – детская первичная заболеваемость органов пищеварения. Таким образом, в Сыктывкаре сложилась более напряженная медико-экологическая ситуация.

Одним из неблагоприятных районов по состоянию здоровья населения является Троицко-Печорский р-н. Он расположен на юго-востоке республики, с востока его окружают Уральские горы, по западной части проходит Тиманский кряж, особо опасных производств на территории района нет. По сравнению с Вуктыльским р-ном, также граничащим с Уральскими горами, в Троицко-Печорском у всех групп населения выше уровень первичной общей заболеваемости, первичной онкологической заболеваемости, заболеваемости органов дыхания, бронхиальной астмы, атопического дерматита у детей (Рт≤ 0,05). Выявление причин высокого уровня заболеваемости требует дальнейшего изучения.

Заключение

В Республике Коми сложилась относительно напряженная медико-экологическая обстановка. Идет рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, новообразований, заболеваний органов пищеварения, а также первичной общей заболеваемости детского населения, патологии органов ды- хания у детей, в том числе бронхиальной астмы, болезней кожи и подкожной клетчатки у детей, в том числе атопического дерматита, патологии органов пищеварительной системы. Опасной особенностью последнего десятилетия в Республике Коми явился рост первичной детской заболеваемости в сельской местности. Территориями риска по развитию экологически обусловленной патологии являются Сыктывкар, Ухта, Воркута, Троицко-Печорский и Прилузский районы. Анализ выбранных географически сходных районов показал достоверные отличия в уровне заболеваемости их населения.

Список литературы Эколого-медицинская оценка заболеваемости населения Республики Коми

- Авцын А.П., Жаворонков А.А., Марачев А.Г., Милованов А.П. Патология человека на Севере. М.: Медицина, 1985. 416 с.

- Предварительные итоги переписи населения//www.komi.gks.ru

- Фаузер В.В. Оценка демографического и трудового потенциалов Республики Коми//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2010. № 1. С. 105-111.

- Демографический ежегодник 2008. Сыктывкар: Комистат, 2008. 301 с.

- Глушкова Л.И., Маймулов В.Г., Корабельников И.В. Обеспечение эколого-гигиенического благополучия в условиях Крайнего Севера: проблемы и решения. СПб.: СПб ГМА им. И.И. Мечникова, 2002. 298 с.

- Чермных Н.А. Медико-биологические показатели дискомфортности проживания человека на Севере//Научно-аналитические материалы по районированию Севера России. Сыктывкар, 2004. С. 23-30.

- Бойко Е.Р. Северные территории и здоровье человека//Научно-аналитические материалы по районированию Севера. Сыктывкар, 2004. С.38-42.

- Горбачев А.Л., Добродеева Л.К., Теддер Ю.Р., Шацова Е.Н. Биогеохимическая характеристика северных регионов. Микроэлементный статус населения Архангельской области и прогноз развития эндемических заболеваний//Экология человека. 2007. №1. С. 4-11.

- Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Республики Коми в 2010 году». Сыктывкар, 2011. 116 с.

- Савилов Е.Д., Мамонтова Л.М., Астафьев В.А., Иванова Л.В. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе. Новосибирск: ВО «Наука», 1993. 136 с.

- Гудков А.Б., Попова О.Н. Пульмонотропные факторы Европейского Севера//Вестник Поморского университета. Серия: Естественные и точные науки. 2008. № 2. С. 15-22.

- Гичев Ю.П. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Москва-Новосибирск: СО РАМН, 2002. 230 с.

- Гичев Ю.П. Загрязнение окружающей среды и экологическая обусловленность патологии человека. Новосибирск: СО РАМН, 2003. 138 с.

- Оконенко Т.И., Токмачев М.С., Вебер В.Р. Экологические подходы к оценке влияния уровня загрязнения атмосферного воздуха на детей с заболеваниями дыхательной системы//Экология человека. 2006. № 4. С. 6-9.

- Доршагова Н.В., Карапетян Т.А. Особенности патологии жителей Севера//Экология человека. 2004. № 6. С.48-52.

- Келлер А.А., Кувакин В.И. Медицинская экология. СПб.: «Петроградский и К», 1998. 256 с.

- Чермных Н.А. Этно-демографическая оценка здоровья ижемских коми в XVII-XX вв. Сыктывкар, 2002. 88 с.