Эколого-поясной анализ ксерофитов флоры Российского Кавказа

Автор: Тайсумов М.А., Магомадова Р.С., Астамирова М.А.-М., Хасуева Б.А., Ханаева Х.Р., Шахгириева З.И., Умаева А.М., Кушалиева Ш.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Целью данного исследования являлся анализ распределения ксерофитов флоры Российского Кавказа по высотным поясам. Прямые многолетние наблюдения проводились на по-стоянных пробных площадках или путем со-поставления данных, полученных с использованием дистанционных методов (Александрова, Moiseev, Shiyatov, и др.). Однако при их отсутствии определённую информацию о тенденциях аллогенных смен можно получить на основе косвенных методов, в частности путём анализа состояния популяций растений на пределах их распространения (Александрова, Горчаковский, Шиято, Харук, Leac, Craber). Анализ полученных данных показывает, что наибольшее количество видов ксерофитов облигатно, т.е. приуроченных к одному вы-сотному поясу встречаются в условиях рав-нин и низкогорий 598 видов (58,7%) и примерно одинаковое количество в среднегорьях и высо-когорьях (соответственно 159 и 148 видов, 15,6 и 14,5%). Общее число таких видов 905 (88,9%). С учётом гипсометрически пластич-ных видов, не имеющих приуроченности к од-ному уровню, а встречающихся в двух, реже в трёх уровнях: равнинно-низкогорных видов - 678 (66,6%); среднегорных - 272 (26,7%); высо-когорных - 189 (18,7%). Процент перекрытия составляет 11,6 %, это свидетельствует, что подавляющее большинство видов приуро-чено к определённому высотному поясу. Видов, встречающихся на всех трёх уровнях, всего 8 (0,8%). Это Juniperus oblonga, Stipa pulcherrima, S. capillata, Festuca ovina, F. valesiaca, Allium albidum, Holosteum umbellatum, Androsace elongata. Подавляющее большинство ксеро-фитов приурочены к степному поясу (63,3%). Примерно одинаковое количество видов (от 112 до 137) встречаются в субальпийском поя-се, поясе нагорных ксерофитов и альпийском поясе. Меньше всего ксерофитов в лесном поясе, единичные виды обитают в субниваль-ном.

Экология, растительные пояса, ксерофиты, российский кавказ

Короткий адрес: https://sciup.org/14084569

IDR: 14084569 | УДК: 581.93

Текст научной статьи Эколого-поясной анализ ксерофитов флоры Российского Кавказа

Введение. Российский Кавказ, занимая промежуточное положение между Евроазиатской степной областью и Большим Кавказом, является уникальным флористическим районом, привлекающим внимание многих исследователей. В этом районе пересекались пути ледниковых и межледниковых миграций флор с севера на юг и обратно, с запада на восток и с востока на запад. Территория Российского Кавказа богата разнообразными местами обитания растений, обусловленными климатическими особенностями различных районов: аридные, субаридные и гумидные области. Эта пестрота условий создает большое количество экологических ниш, являющихся убежищем для видов самого различного систематического и географического происхождения. В убежищах сохраняются виды европейского, азиатского, средиземноморского, дагестанского, бореального и кавказского происхождения. Все они являются носителями ин- формации об истории данной территории и эволюционных процессах, участвовавших в трансформации видов флоры в целом. Вопросу изучения флоры этого региона посвящено немало работ. Среди авторов этих работ следует отметить А.И. Галушко, В.Н. Кононова, В.В. Скрип-чинского, Ю.А. Дударя., А.Д. Михеева, А.Л. Иванова, Залетаева, Танфильева, Д.С. Дзыбова, Н.Ф. Реймерса и др. В их трудах рассматривались основные этапы развития флоры, пути и время проникновения аллахтонных таксонов, устанавливались причины, условия и масштабы регионального видообразования. В то же время остаются недостаточно изученными вопросы экологической приспособляемости различных представителей флоры Российского Кавказа к условиям обитания и изменчивости качественного состава флоры в этих условиях. В частности, это относится и к очень интересной в экологическом плане группе ксерофитов – растений сухих местообитаний, способных переносить значительный недостаток влаги, как почвенной, так и атмосферной. Ксерофиты Российского Кавказа разнообразны по историческому возрасту их видов, эколого-биоморфологическим свойствам, но все они устойчивы к климату региона, адаптированы к нему. В то же время проблемы адаптации ксерофитных видов Российского Кавказа изучены недостаточно. Исследования А.А. Горшковой и Н.А. Генкеля, Д.С. Дзыбова показали, что одной из причин неоднородности ксерофитов является эволюционное становление видов растений, слагающих этот тип или группу на данной территории. Изучению роли ксерофитов в историческом становлении флоры Российского Кавказа и механизмов их адаптаций к жизни в районах с недостаточным увлажнением посвящена данная работа. На основе анализа доступных литературных источников и собственных исследований приводится распределение видов флоры ксерофитов Российского Кавказа, дается характеристика для каждого конкретного вида с учетом особенностей видов различных систематических групп растений. Такие сведения необходимы для решения задач практического характера, посколь- ку ксерофиты Российского Кавказа по численности преобладают над другими экологическими группами растений. Они широко используются в сельском хозяйстве как зерновые, кормовые, технические, лекарственные, эфиромасличные, декоративные растения.

Цель исследования. Изучение механизмов адаптации ксерофитов Российского Кавказа в связи с эволюцией данной экологической группы и общих тенденций адаптогенеза ксерофитов, обитающих в различных поясах.

Задачи : провести инвентаризацию ксеро-фильной флоры Российского Кавказа и осуществить анализ ее распределения по высотным поясам; выявить адаптивные стратегии ксерофитов в связи с лимитирующими факторами среды и спецификой местообитания этих растений.

Методы исследования. Материалом для исследований служили ксерофиты Российского Кавказа. Полевые исследования проводились в сезоны 2003–2016 годов в разное время: ранней и поздней весной, летом, поздним летом и в некоторых пунктах – осенью. Исследуемая территория была покрыта сетью заранее предусмотренных маршрутов. Сбор материала осуществлялся как маршрутным методом, так и на стационарах, с использованием различных методик. Выбор маршрутов и заложение базовых участков проводились с учетом полноты охвата различных экологических условий и разнообразия растительных ассоциаций, в формировании которых принимали участие ксерофиты.

Обсуждение полученных результатов. Виды растений, входящие в состав той или иной флоры, приурочены к определенным растительным сообществам, расположенным в горных территориях в разных гипсометрических уровнях, составляющих определённые типы поясности, что связано с историческим развитием растительного покрова в условиях физико-географической среды. Условно эти уровни делятся на низкогорный (равнинный), среднегорный и высокогорный. Распределение видов ксерофитов по этим уровням приведено в таблице 1.

Уровневый спектр флоры ксерофитов Российского Кавказа

Таблица 1

|

Гипсометрический уровень |

Кол-во видов облигатно |

Кол-во видов факультативно |

|||

|

1 ур. |

2–3 ур. |

% |

Всего |

% |

|

|

Равнинный |

598 |

58,7 |

678 |

66,6 |

|

|

Равнинный-среднегорный |

72 |

7,1 |

|||

|

Среднегорный |

159 |

15,6 |

272 |

26,7 |

|

|

Среднегорный-высокогорный |

33 |

3,2 |

|||

|

Высокогорный |

148 |

14.5 |

189 |

18,7 |

|

|

Равнинный-среднегорный-высокогорный |

8 |

0,8 |

|||

|

Итого одного уровня |

905 |

88,9 |

|||

|

Итого 2–3 уровней |

113 |

11,1 |

|||

|

Всего |

1018 |

100 |

1139 |

112 |

|

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество видов ксерофитов облигатно, т.е. приуроченных к одному высотному поясу встречаются в условиях равнин и низкогорий 598 видов (58,7%), и примерно одинаковое количество в среднегорьях и высокогорьях – соответственно 159 и 148 видов (15,6 и 14,5%). Общее число таких видов 905 (88,9%). С учётом гипсометрически пластичных видов, не имеющих приуроченности к одному уровню, а встречающихся в двух, реже в тёх уровнях, равнинно-низкогорных видов – 678 (66,6%), среднегорных 272 (26,7%), высокогорных – 189 (18,7%). Процент перекрытия составляет 11,6 %, что свидетельствует о том, что подавляющее большинство видов приурочено к определённому высотному поясу.

Видов, встречающихся на всех трёх уровнях, всего 8 (0,8%). Это Juniperus oblonga, Stipa pulcherrima, S. capillata, Festuca ovina, F. valesiaca, Allium albidum, Holosteum umbellatum, Androsace elongata.

Приведённый спектр даёт лишь общее представление о высотном распределении ксерофитов флоры Российского Кавказа. Наиболее полное представление об этом может дать спектр распределения видов по растительным поясам, в распространении которых высотная поясность наиболее ярко выражена и проявляется в смене типов растительности с изменением высоты над уровнем моря, что обусловлено чрезвычайно расчленённым горным рельефом и разнообразием климата (особенно условиями увлажнения) и субстрата обитания растений [1–2].

Проблема поясности на Кавказе в целом, и на Северном Кавказе в частности, достаточно широко освещена в работах А.А. Гроссгейма и Е.В. Шифферс [1, 3]. Ими выделено семь поясов, хорошо выраженных на значительном протяжении северного макросклона, но не полностью и неодинаково проявляющихся во всех его частях: нивальный, субнивальный, альпийский, субальпийский, лесной, лесостепной, степной. Коррективы в эту схему внёс А.И. Галушко [4], выделив для центральной части Северного Кавказа следующие высотные пояса: нивальный, субнивальный, альпийский, субальпийский, пояс семиаридный (нагорно-ксерофильный), лесной (лесолуговой) и степной (лугостепной). Выделенный им пояс нагорных ксерофитов на протяжении северного макросклона выражен в разной степени и может быть представлен разнообразными растительными группировками.

Ф.Н. Мильков и Н.А. Гвоздецкий [5] на северном макросклоне Большого Кавказа выделяют два типа поясности: западнокавказский (прикубанский) тип, представленный в западной и центральной частях северного склона Большого Кавказа, и восточнокавказский (дагестанский) тип, распространенный в восточной части северного склона Большого Кавказа.

Западнокавказский тип поясности представлен в нижней части луговыми степями в сочетании с участками широколиственных лесов из Quercus robur, Carpinus caucasica, Fraxinus excelsior, подходящих к подножию гор и покрывающих на западе склоны самой низкой куэсты. С увеличением высоты лесостепь уступает ме- сто широколиственным лесам, сначала с преобладанием Quercus robur и участием Carpinus caucasica, Castanea sativa, Fagus orientalis, сменяющимися выше монодоминантными лесами из Fagus orientalis. С дальнейшим увеличением высоты появляется примесь хвойных видов – Abies nordmanniana и Picea orientalis и смешанный лес, еще выше переходящий в тёмнохвойный. У верхней границы леса обычно буковое и березовое криволесье, местами редколесье из Acer trautfetteri.

В субальпийском поясе, на нижней его границе, распространены высокотравные плотно сомкнутые луга с плохо выраженной ярусностью и заросли Rhododendron caucasicum . Выше расположен пояс альпийских лугов c преобладанием низкотравных лугов из злаков и осок, образующих плотную дернину. Верхние горизонты гор (выше 2800–3000 м) занимает гляциально-нивальный пояс.

Для восточнокавказского типа высотной поясности характерен иной набор растительных поясов. В предгорьях развиты типчаковополынные полупустыни, и первым поясом здесь являются полынно-злаковые и типчаковоковыльные сухие степи с фрагментами аридного редколесья. На склонах южной экспозиции в этом поясе уже появляются участки шибляка, а на каменистых склонах – фриганоидная растительность. Выше простирается сплошной пояс шибляка, фриганов и трагакантников. На разных субстратах прослеживаются значительные различия видового состава этих сообществ: на известняках в состав шибляка входят Phamnus pallsiana, Spiraea crenata, Ephedra procera, Amelanchier ovalis и др. На песчано-глинистых выходах в шибляках встречаются Lonicera iberica, Juniperus sabina, Paliurus spina-christi, Berberis vulgaris, различные виды рода Rosa. В состав фриганы на известняках входят Salvia canescens , многие виды родов Astragalus, Scabiosa, Convolvulus, на других субстратах – Salvia beckeri, Heliotropium daghestanicum, Stipa daghestanica и др. Трагакантники на известняках представлены Dendrobrychis cornuta , на глинистых сланцах – Astracantha denudata.

Следующим поясом в горах Внутреннего Дагестана являются горные степи и горно-луговые сообщества, в которых доминируют злаки. На внешних склонах гор растут широколиственные леса из Quercus pubescens, Carpinus caucasica , в верхних частях – Fagus orientalis . Выше расположены субальпийский и альпийский пояса, ещё выше – нивальный пояс, занимающий самое высокое положение на Большом Кавказе (3600–4000 м).

Из вышесказанного следует, что дагестанский тип высотной поясности значительно отличается от прикубанского наличием в нижнем поясе полупустынь и сухих степей, сужением лесного пояса и появлением кустарниковых зарослей (шибляка) у его нижней границы, отсутствием пояса хвойных лесов, наличием степей в среднегорьях, расширенным поясом горных лугов, а также более высоким положением высокогорных поясов.

В западной части южного склона Большого Кавказа представлен приколхидский тип поясности [5], сходный с прикубанским, но отличающийся тем, что нижний пояс здесь представлен реликтовыми колхидскими широколиственными лесами с вечнозелёным подлеском из Rhododendron ponticum, Ilex colchica, Laurocerasus officinalis, Buxus colchica с преобладанием Castanea sativa, Quercus iberica, Fagus orientalis, Carpinus caucasica , изредка встречаются Taxus baccata, Pinus sosnowskyi . Такой лес характеризуется богатством видового состава и много-ярусностью, наличием разнообразных лиан ( Smilax excelsa, Dioscorea caucasica, Clematis vitalba, Hedera caucasigena, H. colchica, Periploca graeca и др.).

Таким образом, поясные растительные спектры разных частей северного макросклона Большого Кавказа не совпадают, пояса растительности расположены на разных высотах [6].

Нами проведён анализ распределения ксерофитов флоры Российского Кавказа по высотным поясам. Результаты анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2

Распределение ксерофитов флоры Российского Кавказа по высотным поясам

|

Группа ксерофитов (анатомо-морфофизиологическая) |

Кол-во видов |

Растительный пояс |

|||||

|

Степной |

Лесной |

Нагорно-ксеро-фильный |

Субальпийский |

Альпийский |

Субнивальный |

||

|

Эуксерофиты |

448 |

263/246 |

5/3 |

99/80 |

70/33 |

64/31 |

0/0 |

|

Гемиксерофиты |

56 |

42/39 |

10/7 |

5/4 |

4/0 |

2/0 |

0/0 |

|

Рефугиоксерофиты |

285 |

170/160 |

47/46 |

4/1 |

47/26 |

38/20 |

0/0 |

|

Стипаксерофиты |

63 |

37/27 |

4/3 |

13/3 |

13/9 |

9/5 |

2/1 |

|

Суккуленты |

33 |

11/11 |

3/3 |

7/7 |

10/3 |

7/0 |

2/2 |

|

Галоксерофиты |

133 |

133/133 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

0/0 |

|

Итого |

1018 |

656/616 |

70/62 |

128/95 |

144/71 |

120/56 |

5/3 |

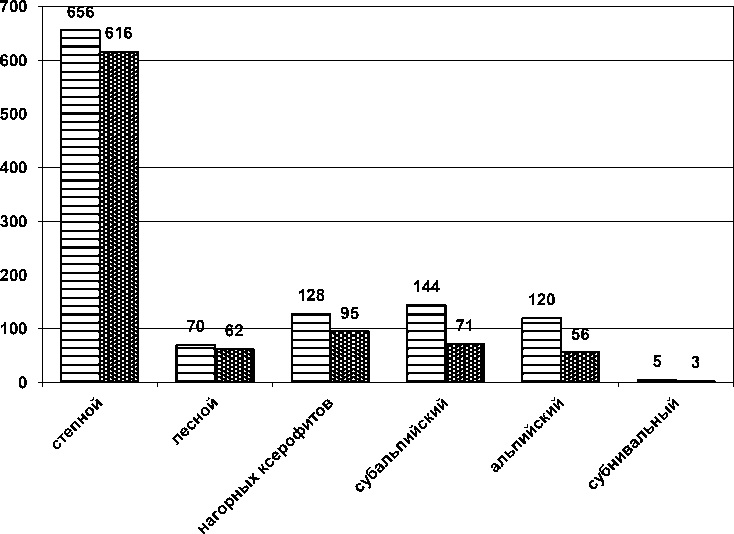

Представленные в ней количественные данные отражают общее число видов определённого типа ксерофитов, распространённых в этом поясе, через дробь указано количество видов, встречающихся в пределах только данного пояса.

Степной пояс занимает открытые пространства нижнего горного пояса и предгорий. Горная ковыльно-разнотравная степь с преобладанием Stipa pulcherrima фрагментами встречается на всём протяжении гор Северного Кавказа по каменистым южным склонам с маломощными слаборазвитыми почвами и горными чернозёмами, преимущественно на известняках.

На равнинных территориях и возвышенностях Предкавказья степи в настоящее время большей частью распаханы, их отдельные участки сохранились фрагментарно в пересечённых местностях, по оврагам, на склонах, на пла-корах. В лесостепных районах на выщелоченных чернозёмах распространены луговые степи, являющиеся наиболее мезофильным вариантом степи с богатым видовым составом. Боро-дачёвые степи фрагментами покрывают склоны Ставропольской возвышенности, Терского, Сунженского, Кабардинского и других хребтов. В Центральном Предкавказье они поднимаются до 600–700 м над у.м., на восточном склоне Ставропольской возвышенности переходят в типчаково-ковыльные, затем в типчаковые и в типчаково-полынные сухие степи, занимающие наиболее засушливую северо-восточную часть этой территории [3].

Растительность степного пояса в центральной части представлена остепнёнными лугами и луговыми степями. Здесь выделяют разнотрав- но-низкоосоково-типчаковые, типчаково-низкоосоковые, типчаково-полынные, разнотравно-бородачёвые фитоценозы, поднимающиеся в долинах рек на склонах южной экспозиции до 1000–1500 м над у.м., где переходят в луговые степи с преобладанием Carex humilis, Festuca valesiaca, Brachypodium pinnatum и мезоксеро-фильного разнотравья [7].

В Дагестане на сланцах и песчаниках распространены горные степи с преобладанием Festuca valesiaca, Stipa tirsa, S. daghestanica и с участием горных полыней и астрагалов [3].

На Северо-Западном Кавказе на высотах 800–900 м над у.м. преобладают ковыльноразнотравные степи, состоящие из отдельных дернин, фрагментированных между выходами коренных пород, в составе которых преобладают Festuca valesiaca, Brachypodium pinnatum , Melica transsilvanica, Koeleria gracilis [3]. У верхнего предела их распространения на хребтах Маркотх, Навагирский, Коцехур, на отдельных вершинах встречаются горные реликтовые степи со Stipa pulcherrima и обильным средиземноморским разнотравьем [8].

В степном поясе доминируют эуксерофиты, насчитывающие 263 вида (см. табл. 2), что составляет 25,8 % от всех видов флоры ксерофитов. Лишь 17 видов выходят за пределы этого пояса и встречаются в поясе нагорных ксерофитов. Это Alyssum tortuosum, Rhamnus pallasii, Convolvulus cantabrica, Nepeta daghestanica, Salvia canescens, Artemisis caucasica, Scariola viminea и др. Обычными видами, встречающимися на протяжении всего степного пояса, являются Kochia prostrata, Herniaria besseri, Scleranthus annuus, Consolida paniculata,

Eryngium campestre, Teucrium polium, Sideritis montana, Salvia aethiops и др.

Вторую по численности группу составляют рефугиоксерофиты, насчитывающие 170 видов (16,7%). Среди них доминируют Alyssum calycinum, Androsace maxima, Ajuga orientalis, Valerianella carinata, Poa crispa, Anysantha rubens и др. Всего лишь три вида выходят за пределы этого пояса: в пояс нагорных ксерофитов – Alyssum hirsutum , до субальпийского пояса поднимаются Androsace elongata, Holosteum umbellatum .

Третью по величине группу составляют га-локсерофиты (133 вида, 13,1%). Все они встречаются в пределах только этого пояса. Наиболее широко распространены Suaeda confusa, Spergularia maritima, Lepidium latifolium, Limonium meyeri, L. platyphyllum, Artemisia austriaca и др.

Гемиксерофиты занимают четвёртое место, насчитывая 42 вида (4,1%), лишь один вид выходит в пояс нагорных ксерофитов, это Cotinus coggygria . Обычными видами являются Syrenia siliculosa, Melilotus polonicus, Glycyrrhiza glabra, Cichorium inthybus и др., на востоке Alhagi pseudalchagi.

Стипаксерофитов насчитывается 37 видов (3,6%). Среди них 10 видов выходят за пределы степного пояса. В поясе нагорных ксерофитов встречаются Stipa pulcherrima, S. sosnowskyi (в Дагестане), S. daghestanica (Северная Осетия, Дагестан), S. capillata, Achnatherum caragana, A. bromoides (Дагестан), Festuca ovina, F. brunnescens . Один вид – Festuca valesiaca – поднимается до субальпийского пояса. Обычными видами являются Stipa lessingiana, S. pennata, S. pulcherrima, Koeleria cristata, Agropyron sibiricum и др.

Самой малочисленной группой в степном поясе являются суккуленты (11 видов, 1,1%), все они не выходят за пределы пояса. Это Portulaca oleracea, Hylotelephium caucasicum, Sedum hispanicum, S. acre, S. caespitosum , в Северо-Западном Закавказье заносные Opuntia humifusa и O. camanchica и др.

Всего в степном поясе насчитывается 656 видов ксерофитов, что составляет 64,4 % от всей флоры, среди них в пределах только этого пояса встречаются 616 видов (60,5%).

Лесной пояс , как уже упоминалось, на протяжении северного макросклона имеет разную ширину и высотное положение: на западе от 100–300 до 1800–2000 м над уровнем моря и на востоке от 800–1000 до 2400–2600 м. В Предкавказье остатки лесных массивов сохранились в надпойменных террасах долины Кубани и на Прикубанской наклонной равнине, где нормально развитые леса в большинстве своём заменены кустарниковой порослью и мелколесьем [9]. В юго-западной части Ставропольской возвышенности широколиственные леса занимают долины и балки, поднимаясь до верхнего уровня водораздельных плато (Ставропольское плато, Стрижамент). В верховьях балок и на плато имеются реликтовые участки букового леса из Fagus orientalis. Густые леса покрывают склоны лакколитов Кавминвод, особенно на г. Бештау. В западной части Сунженского хребта на северном склоне растёт широколиственный дубовый лес [3].

Больше всего в лесном поясе рефугиоксе-рофитов – 47 видов (4,6%). Все они, за исключением Lilium monadelphum , поднимающейся в субальпийский пояс, не выходят за пределы лесного пояса. Обычными видами являются Scilla siberica, Platanthera chlorantha (реже встречаются другие представители семейства Orchidaceae ) , Corydalis marschalliana, C. caucasica , на западе Primula acaulis и Cyclamen coum и др. Все рефугиоксерофиты лесного п ояса представлены эфемероидами с коротким периодом вегетации.

Вторую по численности группу ксерофитов лесного пояса составляют гемиксерофиты (10 видов, 1,0%). Два пластичных вида распространены в других поясах: Pinus sosnowskyi поднимается до субальпийского пояса, Juniperus oblonga распространён от степного до субальпийского. Все гемиксерофиты лесного пояса являются деревьями или кустарниками: Pinus pallasiana, P. pityusa, Juniperus rufescens, J. foetidissima, J. excelsa, J. isophyllos, J. polycarpos.

Остальные группы ксерофитов малочисленны (от 3 до 5 видов). Эуксерофиты насчитывают 5 видов (0,5%): не выходящие за пределы пояса Notholaena maranthae, Gnaphalium luteo-album, Omalotheca sylvatica, распространённые в степном и лесном Ephedra distachia и в лесном и субальпийском Ceterach officinarum; стипаксе-рофиты (4 вида, 0,4%) представлены Achnatherum sibiricum, Festuca filiformis, F. elbrussica, не выходящими за пределы пояса, и Festuca valesiaca, распространённой в степном, лесном и субальпийском поясах; суккуленты представлены 3 видами (0,3%) – Chiastophyllum oppositifolium, Sedum stoloniferum и S. argunense. Следует отметить, что собственно лесными видами из последних трёх групп ксерофитов являются лишь суккуленты, остальные в лесном поясе встречаются интразонально, на фрагментах ксерофильных фитоценозов. Галоксерофиты в лесном поясе не представлены. Всего в лесном поясе насчитывается 70 ксерофитов (6,9%), из которых 62 (6,1%) встречаются только в этом поясе.

Пояс нагорных ксерофитов в пределах северного макросклона Большого Кавказа расположен фрагментарно. Значительные площади аридной растительности находятся в верховьях Кубани и Баксана, а также в аридных котловинах, расположенных между Скалистым и Боковым хребтами. Но наиболее этот пояс развит в Нагорном Дагестане, на южных горных склонах [1]. Широко распространены колючеподушечни-ки (т.н. трагакантовые астрагалы), покрывающие большую часть склонов аридных котловин, а также полидоминантные фитоценозы с участием Juniperus sabina и многих других кустарников, геофитов, терофитов [10].

В этом поясе доминируют эуксерофиты, насчитывающие 99 видов (9,7% от всех видов флоры), только в этом поясе встречаются 80 видов (7,9%). Широко распространены такие виды, как Alyssum tortuosum, Rhamnus pallasii, Teucrium orientale, Coronilla coronata, Dendrobrychis cornuta, Linum alexeenkoanum, Polygala sosnowskyi и др. Обращает на себя внимание большое количество эндемичных видов, особенно в Дагестане, таких как Scabiosa gumbetica, Hedysarum daghestanicum, Onobrychis daghestanica, Seseli alexeenkoi, Limoniopsis owerinii и др. Общими со степным поясом являются 17 видов, такие как Astracantha caspica, Paliurus spina-christi, Rhamnus cordata, Convolvulus cantabrica, Artemisia chamaemelifolia, Scariola viminea и др.

Вторая по численности группа в этом поясе – стипаксерофиты (13 видов, 1,3%), причём толь- ко в этом поясе встречаются 3 вида: Stipa caucasica, Psathyrostachys daghestanica, P. rupestris. Остальные – общие со степным поясом, они упоминались при характеристике степного пояса.

Третье место занимают суккуленты (7 видов, 0,7%), все они приурочены только к этому поясу. Широко распространены Sempervivum caucasicum и Hylotelephium caucasicum , локально встречаются эндемики Sempervivum altum, S. ossetiense, S. pumilum, S. borissovae, S. ingwersenii.

Гемиксерофиты представлены 5 видами (0,5%): Spiraea hypericifolia, Medicago daghestanica, Caragana grandiflora, Cicer balcaricum, Cotinus coggygria , последний – общий со степным поясом.

Рефугиоксерофиты насчитывают 4 вида (0,4%), лишь один из них приурочен только к этому поясу – Primula renifolia , остальные встречаются в соседних поясах, это уже упоминавшиеся Holosteum umbellatum, Alyssum hirsutum и Androsace elongata .

Галоксерофиты в этом поясе не представлены, всего в нём 128 видов ксерофитов (12,6%), из которых 95 видов (9,3%) не выходят за пределы пояса.

Субальпийский пояс расположен на высотах от 1800–2000 до 2400–2800 м над у.м. Пояс характеризуется пологими склонами северной экспозиции, изобилующими обширными и разнообразными площадями, на которых может накапливаться мощный элювиальный плащ как субстрат для жизни растений и почвообразования, и крутыми склонами южной экспозиции, особенно в области куэстовых хребтов. Наиболее ярко выраженным типом субальпийской растительности являются остепнённые луга с доминированием Bromopsis variegata , занимающие большие площади [3].

Больше всего в субальпийском поясе эуксе-рофитов – 70 видов (6,9 %), почти половина из них (33 вида, 3,2%) распространены только здесь. Это такие виды, как Blitum virgatum, Gypsophila tenuifolia, Alyssum trichostachyum, Draba longisiliqua, Saxifraga juniperifolia, Eryngium giganteum, Nepeta cyanea, Campanula sarmatica и др. Большое количество видов – общие с альпийским поясом (28 видов, 2,8%), среди них Minuartia circassica, Draba bryoides, Saxifraga cartilaginea, Rhamnus microcarpa, Antennaria caucasica, Anthemis marschalliana и др.

Рефугиоксерофиты насчитывают 47 видов (4,6%), также только почти половина видов (26 видов, 2,6%) встречаются только в субальпийском поясе: Pusckinia scilloides, Lilium kesselringianum, Crocus vallicola, Gymnadenia conopsea, Dactylorhiza urvilleana (всего 15 видов семейства Orchidaceae ), Corydalis pallidiflora, Primula algida и др. Большинство поясно пластичных видов встречаются в альпийском поясе (16 видов, 1,6%): Fritillaria latifolia, Ornithogalum schmalhausenii, Pseudomuscari coeruleum, Crocus scharojanii, Primula amoena и др.

Стипаксерофиты стоят на третьем месте, насчитывая 13 видов (1,3%), из них 9 видов (0,9%) характерны только для этого пояса. Это представители рода Festuca: F. polita, F. airoides, F. musbelica, F. karadagensis, F. azgarica, F. woronowii, F. tzvelevii, F. primae, F. yaroschenkoi.

Суккуленты представлены 10 видами (1,0%), только для субальпийского пояса характерны 3 вида (0,3%): Sedum subulatum, Prometheum pilosum и P. sempervivoides . Остальные – общие с альпийским поясом: Sedum spurium, S. oppositifolium, S. tenellum, S. album, S. gracile, S. annuum, Rosularia sempervivum .

Гемиксерофиты, всего 4 вида (0,4%), приуроченных только к этому поясу нет, все они общие с другими поясами: Pinus sosnowskyi с лесным, Juniperus oblonga – со степным и лесным, J. sabina – с лесным и альпийским.

Галоксерофитов в субальпийском поясе нет. Общее число ксерофитов этого пояса 144 (14,1%), только в этом поясе встречается 71 вид (7,0%).

Альпийский пояс в различных частях Большого Кавказа расположен на разных высотах, от 2200 до 3300 м над у.м. Характерными признаками местообитаний видов растений являются каменистость субстрата, маломощность почвенного покрова и суровость холодного и относительно сухого климата, а также интенсивность солнечного освещения [3].

Здесь наблюдаются значительные выходы коренных пород: скальные обнажения, обширные площади, занятые каменными россыпями, осыпями, моренными грядами, конусами выносов лавин, снежниками, ледниками [11].

В альпийском поясе также доминируют эук-серофиты, насчитывая 64 вида (6,3%). Среди них приуроченных только к этому поясу 31 вид (3,0%). Это такие виды, как Carex oreophila, Potentilla divina, Thymus caucasicus, Th. nummularius, Asperula cristata, Omalotheca supina и др. Остальные виды (28; 2,8%) – общие с суб-альпийскийм поясом, они упоминались при его характеристике.

Рефугиоксерофиты насчитывают 38 видов (3,7%), из них 20 (2,0%) обитают только в этом поясе: Gagea anisanthos, Fritillaria orientalis, Lloydia serotina, Ornithogalum balansae, Galanthus platyphyllus, Corydalis conorhiza, Primula meyeri, Pseudobetckea caucasica и др. Остальные виды, уже упоминавшиеся, общие с субальпийским поясом.

С т и п аксерофиты представлены в этом поясе 9 в и д ами (0,9%), из которых 5 (0,5%) обитают т олько здесь. Это Festuca buschiana, F. sommieri, F. daghestanica, F. djimilensis и F. ruprechtii. Общими с субальпийским поясом являются F. inguschetica, F. rubra и F. rupicola .

Суккуленты. Обитателей только альпийского пояса нет, все виды общие с субальпийским, их 7 ( 0 , 7 % ). Это уже упоминавшиеся 6 видов рода Sedum и Rosularia sempervivum .

Гемиксерофиты представлены заходящими из предыдущего пояса Juniperus hemisphaerica и J. sabina (2 вида, 0,2%). Галофитов в альпийском поясе нет. Всего в альпийском поясе насчитывается 120 ксерофитов (11,8%), из которых 56 (5,5%) видов приурочены только к этому поясу.

Субнивальный пояс расположен на высотах от 2800–3200 до 3300–3800 м над у.м. и характеризуется преобладанием скалистых, щебнистых, осыпных и моренных типов местообитаний, крайне изрезанным рельефом, несущим следы ледниковой деятельности [3]. Из ксерофитов в этот пояс заходят всего 5 видов (0,5%). Это эуксерофит Draba bryoides , суккуленты Sedum stevenianum и S. involucratum , стипаксе-рофиты Festuca alexeenkoi и Nardus stricta . Упомянутые суккуленты и Festuca alexeenkoi обитают только в этом поясе.

Наглядно соотношение распределения ксерофитов флоры Российского Кавказа по высотным поясам приведено в диаграмме (рис.).

вОбщее число видов вОблигатные виды

Распределение ксерофитов по высотным поясам

Заключение. Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что ксерофиты исследуемой территории распределены неравномерно в связи с физико-географическими особенностями территории. Они объединяются в группы со сходной экологией и ценотическими взаимоотношениями, т.е. приурочены к определенным растительным сообществам, фитоценоэкологи-ческим нишам, возникшим в процессе исторического развития растительного покрова. Понятия флоры и растительности неразрывно связаны друг с другом. Флора является источником видового разнообразия, ее компоненты формируются в самые разнообразные растительные сообщества, состав и структура которых определяются конкретными экологическими условиями.

Таким образом, подавляющее большинство ксерофитов приурочены к степному поясу (63,3%). Примерно одинаковое количество видов (от 112 до 137) встречается а субальпийском поясе, поясе нагорных ксерофитов и альпийском поясе. Меньше всего ксерофитов в лесном поясе, единичные виды обитают в субнивальном.

Список литературы Эколого-поясной анализ ксерофитов флоры Российского Кавказа

- Гроссгейм А.А. Растительный покров Кав-каза. -М.: Изд-во МОИП, 1948. -267 с.

- Залиханов М.Ч., Коломыц Э.Г. Высокогорная геоэкология: предмет и задачи//Тр. ВГИ. Вып. 58. -М.: Гидрометеоиздат, 1984. -С. 3-19.

- Шифферс Е.В. Растительность Северного Кавказа и его природные кормовые угодья. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. -399 с.

- Галушко А.И. Анализ флоры западной час-ти Центрального Кавказа//Флора Северно-го Кавказа и вопросы её истории. Вып. 1. -Ставрополь, 1976. -С. 5-130.

- Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европей-ская часть СССР. Кавказ. -5-е изд., перераб. и доп. -М.: Высш. шк., 1986. -376 с.

- Агаханянц О.Е. Ботаническая география СССР. -Минск: Вышэйш. шк., 1986. -175 с.

- Ярошенко П.Д., Кушхов А.Х. Пастбища и сенокосы ущелий рек Тызыл и Гунделен в КБАССР. -Нальчик: Каб.-Балк. изд-во, 1966. -62 с.

- Литвинская С.А. Атлас растений природ-ной флоры Кавказа. -М.: ЗАО «ЛАКОЛ», 2011. -364 с.

- Гвоздецкий Н.А. Кавказ. -М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1963. -260 с.

- Шхагапсоев С.Х. Анализ петрофитного флористического комплекса западной части Центрального Кавказа. -Нальчик: Эль-Фа, 2003. -220 с.

- Разумов В.В., Курданов Х.А., Разумова Л.А. . Экосистемы гор Центрального Кав-каза и здоровье человека. -М.: Илекса, 2003. -448 с.