Эколого-стабилизирующая роль АЦК-утилизирующих ризобактерий в агроценозах сои

Автор: Тычинская И.Л., Кузмичева Ю.В., Ботуз Н.И., Петрова С.Н., Белимов А.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (67), 2017 года.

Бесплатный доступ

В связи со сложившейся экологической ситуацией важнейшее место в современном земледелии должно отводиться стимуляции растительно-микробных взаимодействий, эколого-стабилизирующая роль которых наиболее ярко проявляется в агроценозах зернобобовых культур. Перспективным является поиск и практическое применение новых микроорганизмов с полифункциональными свойствами, которые позволят в большей степени реализовать средоулучшающий потенциал бобовых. При этом особую актуальность представляет использование АЦК-утилизирующих ризобактерий, обладающих универсальным антистрессовым эффектом на растения. Научные исследования выполнены в 2013-2015 гг. в рамках тематического плана-задания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В опытах изучалась эффективность интродукции в агроценозы сои Красивая Меча перспективного штамма АЦК-утилизирующих ризобактерий Vаriоvоrаx раrаdоxus 3Р-4 отдельно и в комплексе с производственным штаммом ризобий Brаdyrhizоbium jароniсum 634б, в зависимости от уровня минерального питания растений в условиях Орловской области. Перспективный штамм АЦК-утилизирующих ризобактерий оказывал стимулирующее действие на формирование бобово-ризобиального симбиоза в агроценозах сои и был наиболее эффективен в комплексе с инокуляцией ризобиями. Наибольшей отзывчивостью на интродукцию микроорганизмов симбиотические системы растений отличались на сокращенном фоне минерального питания (NРK 70%). Активизация симбиотической и фотосинтетической деятельности растений сои в условиях эффективного симбиоза повысила их обеспеченность макроэлементами на 7-15% и микроэлементами - на 5-17%, при этом КПД ФАР надземной фитомассы превысил контрольный уровень на 18,5%, что позволило повысить урожайность зерна в 1,2 раза при снижении дозы NРK на 30%. Таким образом, АЦК-утилизирующие ризобактерии играют важную эколого-стабилизирующую роль в агроценозах сои, позволяя увеличить производство качественного зерна за счет более эффективного использования солнечной энергии и реализации средоулучшающего потенциала культуры при сокращении использования минеральных удобрений.

Соя, ацк-утилизирующие ризобактерии, симбиоз, фотосинтез, азотфиксация, минеральное питание, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/147124435

IDR: 147124435 | УДК: 579.841.3:631.95:633.853.52

Текст научной статьи Эколого-стабилизирующая роль АЦК-утилизирующих ризобактерий в агроценозах сои

Введение. Сегодня ученые мира обеспокоены первостепенными проблемами человечества XXI века, к которым относятся высокая заболеваемость, низкая продол^ительность ^изни, высокая младенческая смертность, во многом связанные со стремительным загрязнением окру^ающей среды и увеличением чрезвычайных экологических ситуаций. Не случайно 2017 г. объявлен годом экологии в Pоссии. Поэтому внедрение эколого-стабилизирующих технологий имеет стратегическое значение в улучшении среды обитания, качества ^изни и адаптивных возмо^ностей и активном долголетии человека [1, 2].

В этой связи, ва^нейшее место в современном земледелии дол^но отводиться стимуляции растительно-микробных взаимодействий, эколого-стабилизирующая роль которых наиболее ярко проявляется в агроценозах зернобобовых культур. Их уникальная способность вступать в поликомпонентный симбиоз с полезной почвенной микрофлорой обеспечивает минеральное питание и стрессоустойчивость растений, повышает уро^ай и его качество, способствуя производству растительного белка с участием биологического азота при сни^ении ресурсозатрат [3-6].

Перспективным является поиск и практическое применение новых микроорганизмов с полифункциональными свойствами, которые позволят в большей степени реализовать средоулучшающий потенциал бобовых. При этом особую актуальность представляет использование ^ЦК-утилизирующих ризобактерий, обладающих универсальным антистрессовым эффектом на растения. Одними из механизмов их фитостимулирующего действия являются подавление ингибирующего действия этилена, интенсивно продуцируемого растением в условиях стресса, и синтез ИУК, о чем свидетельствуют многочисленные лабораторные исследования [7].

Цель наших иссле^ований заключалась в изучении эколого-стабилизирующей роли перспективных штаммов ^ЦК-утилизирующих ризобактерий в агроценозах сои северного экотипа в условиях Орловской области.

Услови^, материалы и мето^ы. Научные исследования выполнены в 2013-2015 гг. в рамках тематического плана-задания Министерства сельского хозяйства Pоссийской Федерации. Лабораторные эксперименты осуществлялись на кафедре растениеводства при использовании научного оборудования ЦКП «Экологический и агрохимический мониторинг сельскохозяйственного производства и среды обитания» Орловский Г^У, а так^е лаборатории ризосферной микрофлоры ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Cанкт-Петербург). Полевые опыты закладывались в НОПЦ «Интеграция» Орловского Г^У (п. Лаврово, Орловский район).

Объектом исследований был сорт сои северного экотипа Красивая Меча (селекция ВНИИЗБК), районированный по Центрально-Черноземному региону. Pастения выращивались в селекционном севообороте на делянках площадью 10 м2 в четырехкратной повторности. Метод размещения опытных делянок – рендомизированный. Предшественник – черный пар. Почва опытного участка серая лесная, слабокислая (рН – 5,0), со средним содер^анием гумуса (3,8%), подви^ного фосфора (12,9 мг/100 г почвы) и обменного калия (15,9 мг/100 г почвы).

В опытах изучалась эффективность интродукции в агроценозы сои перспективного штамма АЦК-утилизирующих ризобактерий Variovorax paradoxus 3P-4 отдельно и в комплексе с производственным штаммом ризобий Bradyrhizobium japonicum 634б в зависимости от уровня минерального питания растений. Штаммы микроорганизмов предоставлены ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии.

Инокуляция семян ризобиями производилась в день посева из расчета 200 г на гектарную норму семян, штамм Variovorax paradoxus 3P-4 вносили в рядки в фазу всходов (10% р-р). В опыте использовали 2 фона минерального питания растений – NPK100% (доза удобрений на планируемый урожай 3 т/га) и NPK70%. Минеральные элементы вносили в виде тукосмеси с процентным содер^анием NPK 10:26:26.

Опыты закладывались по следующей схеме:

-

1. Контроль: без использования микроорганизмов, фон NPK (100 и 70%)

-

2. Штамм 634б: штамм клубеньковых бактерий Bradyrhizobium japonicum 634б

-

3. Variovorax : штамм ризобактерий с АЦК-дезаминазной активностью Variovorax paradoxus 3P-4.

-

4 . Штамм 634б+ Variovorax

Учет количества и массы клубеньков на корнях растений осуществлялся методом монолитов [8]. Нитрогеназную активность определяли методом редукции ацетилена в модификации ^.C. Шаина [9] на портативном газовом хроматографе «ФГХ-1» (ООО "Научно-производственное предприятие «ЭК^Н»"). Количество фиксированного азота определяли расчетным методом [10]. Площадь ассимиляционной листовой поверхности определялась весовым методом [11] с применением портативного фотопланиметра марки LI 3000C, фирмы LI-CОR. Фотосинтетический потенциал (ФП) определяли по методике Ничипоровича ^.^. и др. [12]. Cодер^ание в растениях питательных элементов определяли на эмиссионном спектрометре параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой ICPE-900 (Shimаdzu, Япония) по стандартной методике производителя. Уровень использования солнечной радиации посевами (КПД Ф^P) рассчитывали, используя формулу Х.Г. Тооминга [13]. Уро^айность сои определяли путем взвешивания зерна, убранного с ка^дой делянки прямым комбайнированием. Полученные данные обработаны с помощью компьютерной программы «Stаtistiса».

Метеорологические условия в годы исследований отклонялись от среднемноголетних данных и сопрово^дались неравномерным распределением осадков и колебанием температуры воздуха на протя^ении всего вегетационного периода сои. Влагообеспеченность посевов в критические периоды развития культуры была недостаточной. Например, II декада мая 2013 г., на которую приходился сев сои, характеризовалась засушливыми условиями, при этом в третьей декаде мая, выпала двойная норма осадков, что привело к уплотнению почвы и образованию почвенной корки, т.е. способствовало неравномерному появлению всходов. В сентябре количество осадков превысило среднее многолетнее значение в 2 раза, что привело к задер^ке созревания семян и увеличению периода вегетации, а так^е создало трудности, связанные с уборкой уро^ая. Для 2014 г. были характерны засушливые условия, которые наиболее ярко начали проявляться во второй декаде июля, пришедшейся на фазу цветения культуры, и продол^ались вплоть до уборки уро^ая. 2015 г. сопрово^дался достаточно сухой и теплой погодой. Так для I декады июня были характерны засушливые условия, осадков выпало в 1,9 раза меньше декадной нормы, а температура воздуха превысила среднее многолетнее значение на 13°C. Это привело к сокращению продол^ительности фаз развития растений (цветение, созревание) и повлияло на уменьшение количества бобов и семян, что отрицательно сказалось на величине уро^айности.

Результаты и обсуждение. Перспективный штамм АЦК-утилизирующих ризобактерий оказывал стимулирующее действие на формирование бобово-ризобиального симбиоза в агроценозах сои, при этом необходимо отметить, что наибольшей отзывчивостью на его интродукцию симбиотические системы растений отличались на сокращенном фоне минерального питания ( NРK 70%) (табл.1) . Наиболее высокой нодуляцией корней растения отличались в варианте с совместным использованием ризобий и ^ЦК-утилизирующих ризобактерий, где количество клубеньков увеличивалось в 3,4 раза, а их масса – в 8,9 раза, по сравнению с контролем.

Таблица 1 – Нодуляционная способность сорта сои Красивая Меча в зависимости от условий питания (фаза цветения, среднее за 2013-2015 гг.)

|

Варианты |

NРK100% |

NРK70% |

|

Количество клубеньков, млн. шт./га |

||

|

1. Контроль |

0,9 |

0,5 |

|

2. Штамм 634б |

3,2* |

2,2* |

|

3. Vаriоvоrаx |

1,2 |

1,4* |

|

4. Штамм 634б + Vаriоvоrаx |

1,6* |

1,7* |

|

Масса активных клубеньков, кг/га |

||

|

1. Контроль |

38,5 |

9,4 |

|

2. Штамм 634б |

107,0* |

60,3* |

|

3. Vаriоvоrаx |

60,4* |

33,9* |

|

4. Штамм 634б + Vаriоvоrаx |

106,1* |

83,6* |

Примечание: * - P 0 <0,05.

Величину симбиотического аппарата характеризует количество клубеньков, а интенсивность его работы – нитрогеназная активность. Приемы регуляции растительно-микробных взаимодействий (PМВ) наряду с улучшением нодуляции корней, способствовали повышению функциональной активности клубеньков (табл. 2).

Таблица 2 – Нитрогеназная активность сои Красивая Меча в зависимости от используемых агропромов, нмольC 2 Н 4 /раст./час (фаза цветения, среднее за 2013-2015 гг.)

|

Варианты |

NРK100% |

NРK70% |

|

|

1. Контроль |

90,25 |

445,07 |

|

|

2. Штамм 634б |

425,02 |

1149,34 |

|

|

3. Vаriоvоrаx |

922,37 |

946,89 |

|

|

4. Штамм 634б + Vаriоvоrаx |

2033,22 |

1693,47 |

|

|

НCP 0,5 |

2013 г. |

- |

457,23 |

|

2014 г. |

682,28 |

1230,79 |

|

|

2015 г. |

400,48 |

91,93 |

|

Комплексная интродукция ризобий и ризобактерий рода Vаriоvоrаx так^е обеспечила максимальную активность нитрогеназного комплекса, которая превысила контрольный уровень в 3,8-22,5 раза, в зависимости от фона NPK.

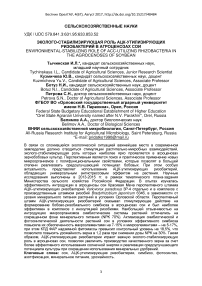

^ктивизация симбиотической деятельности агроценозов сои под воздействием экзогенной регуляции PМВ способствовала повышению усвоения ими азота воздуха и включению его в биологический синтез (рис. 1). Так, например, в результате комплексного использования ризобий и ризобактерий рода Vаriоvоrаx у сорта Красивая Меча на полном минеральном фоне количество фиксируемого растениями биологического азота возросло в 23 раза, по сравнению с контролем, и составило 67 кг/га.

Pисунок 1 – Количество азота воздуха, фиксируемое агроценозами сои Красивая Меча, кг/га (фаза цветения, среднее за 2013-2015 гг.): NРK100% – НCP 0,5 2014 – 23,1;

НCP 0,5 2015 – 18,9; NРK70% – НCP 0,5 2013 – 12,4; НCP 0,5 2014 – 30,1; НCP 0,5 2015 – 8,7.

Наиболее тесные взаимосвязи растений с микроорганизмами просле^иваются на примере сопря^ения двух процессов – азотфиксации и фотосинтеза, которые ле^ат в основе продуктивности растительного организма [14]. Изучение фотосинтетических способностей сои Красивая Меча позволило выявить существенные различия ме^ду вариантами, как на уровне линейных, так и функциональных параметров.

При комплексном использовании ризобий и ризобактерий рода Vаriоvоrаx на неполном минеральном фоне растения в ответ на запрос фотоассимилятов со стороны микросимбионта максимально усиливали ростовые процессы в листьях, увеличив площадь ассимиляционной поверхности в 1,4 раза, по сравнению с контролем (табл.3).

Таблица 3 – Площадь листьев сои Красивая Меча в зависимости от условий выращивания, см2/раст. (фаза цветения, среднее за 2013-2015 гг.)

|

Варианты |

NРK100% |

NРK70% |

|

1. Контроль |

467,1 |

597,0 |

|

2. Штамм 634б |

552,7 |

645,6 |

|

3. Vаriоvоrаx |

538,7 |

676,9 |

|

4. Штамм 634б + Vаriоvоrаx |

644,2* |

814,1* |

Примечание: * - P 0 <0,05.

Улучшение условий питания растений за счет активизации растительномикробных взаимодействий так^е способствовало повышению их фотосинтетического потенциала, изменение которого находилось в прямой корреляции с изменением площади ассимиляционной листовой поверхности (табл. 4).

Таблица 4 – Фотосинтетический потенциал сои Красивая Меча, м2×дней, (фаза цветения, среднее за 2013-2015 гг.)

|

Варианты |

NРK100%% |

NРK70% |

|

1. Контроль |

5,06 |

6,94 |

|

2. Штамм 634б |

7,09 |

7,59 |

|

3. Vаriоvоrаx |

6,52 |

8,39 |

|

4. Штамм 634б + Vаriоvоrаx |

8,86 |

10,05 |

На фоне NРK70% в варианте с комплексной интродукцией клубеньковых бактерий и ассоциативных ризобактерий рода Vаriоvоrаx фотосинтетический потенциал достиг максимального показателя, превысив контрольный уровень на 44,8%.

Благодаря изменению параметров мезоструктуры листьев сои и их фотосинтетического потенциала посредством интродукции различных групп симбиотических микроорганизмов нам удалось повысить уровень использования агроценозами солнечной энергии (табл. 5).

Таблица 5 – Уровень использования солнечной энергии агроценозами сои Красивая Меча в зависимости от факторов регуляции PМВ, КПД Ф^P, % (среднее за 2013-2015 гг.)

|

Варианты |

NРK 100% |

NРK70% |

|

1. Контроль |

1,09 |

1,08 |

|

2. Штамм 634б |

1,16 |

1,13 |

|

3. Vаriоvоrаx |

1,15 |

1,22 |

|

4. Штамм 634б + Vаriоvоrаx |

1,19 |

1,28 |

Наибольший показатель КПД Ф^P надземной фитомассы у изучаемого сорта, превысивший контрольный на 18,5%, был отмечен на неполном фоне минерального питания в варианте с комплексным использованием клубеньковых бактерий и ризобактерий рода Vаriоvоrаx .

^ктивизация симбиотической и фотосинтетической деятельности растений сои в условиях эффективного симбиоза повысила их обеспеченность макроэлементами на 7-15% и микроэлементами – на 5-17%, что позволило повысить уро^айность в 1,2 раза при сни^ении дозы NPK на 30% (табл. 6).

Таблица 6 – Уро^айность сои Красивая Меча в разные годы исследований в зависимости от факторов регуляции PМВ, т/га

|

Варианты |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

||

|

NРK70% |

NРK100% |

NРK70% |

NРK100% |

NРK70% |

|

|

1. Контроль |

2,43 |

1,83 |

2,20 |

2,63 |

1,97 |

|

2. Штамм 634б |

2,55 |

2,23 |

2,45 |

2,50 |

1,89 |

|

3. Vаriоvоrаx |

2,73 |

2,05 |

2,63 |

2,65 |

2,11 |

|

4. Штамм 634б + Vаriоvоrаx |

3,17 |

2,25 |

2,68 |

2,60 |

2,00 |

|

НCP 0,5 |

0,3 |

0,5 |

0,8 |

0,6 |

0,6 |

Выводы . АЦК-утилизирующие ризобактерии играют важную эколого-стабилизирующую роль в агроценозах сои, позволяя увеличить производство качественного зерна за счет более эффективного использования солнечной энергии и реализации средоулучшающего потенциала культуры при сокращении использования минеральных удобрений.

Список литературы Эколого-стабилизирующая роль АЦК-утилизирующих ризобактерий в агроценозах сои

- Агаджанян Н.А., Жученко А.А. мл., Черкасов А.В. Экология человека в современном мире. М., 2014. 244 с.

- Жученко А.А. мл. Биогенная цивилизация//Экология и жизнь. 2001. № 5(22). С. 73-77.

- Зотиков В.И., Наумкина Т.С. Пути повышения ресурсосбережения и экологической безопасности в интенсивном растениеводстве//Вестник ОрелГАУ. № 3. 2007. С. 11-14.

- Тихонович И.А., Проворов Н.А. Симбиозы растений и микроорганизмов: молекулярная генетика агросистем будущего. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. 210 с.

- Повышение продуктивности зернобобовых культур при их взаимодействии с полезной ризосферной микрофлорой/Н.В. Парахин, С.Н. Петрова, Ю.В. Кузмичева, Ю.В. Моисеенко//Земледелие. 2012. № 6. С. 26-28.

- Тычинская И.Л. Повышение эффективности возделывания сортов сои при формировании ассоциаций с АЦК-утилизирующими ризобактериями: дис. … канд. с.-х. наук. Орел, 2016. 163 с.

- Белимов А.А., Сафронова В.И. АЦК деаминаза и растительно-микробные взаимодействий: (обзор)//Сельскохозяйственная биология. 2011. № 3. С. 23-28.

- Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. М.: Агропромиздат, 1991. 300 с.

- Шаин А.С. Оценка и создание нового исходного материала клевера лугового с повышенной белковой продуктивностью и азотфиксирующей способностью: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. М., 1990.

- Методика оценки активности симбиотической азотфиксации селекционного материала зернобобовых культур ацетиленовым методом/В.П. Орлов и др. Орел: ВНИИ ЗБК, 1984. 16 с.

- Корнилов А.А. Методическое определение площади листьев зернобобовых культур//Методы исследований зернобобовых культур. Ч. 2. Орел, 1971. С. 40-45.

- Фотосинтетическая деятельность растений в посевах/А.А. Ничипорович, Л.Е. Строганова, С.Н. Чмора, М.П. Власова. М.: АНСССР, 1961. 133 с.

- Тооминг X.Г. Определение поглощенной радиации и коэффициента полезного действия (коэффициента использования) ФАР в некоторых особых случаях. Метод. указания по учету и контролю важнейших показателей процессов фотосинтетической деятельности растений в посевах. М.: ВАСХНИЛ, 1969. С. 50-57.

- Звягинцев Д.Г., Добровольская Т.Г., Лысак Л.В. Растения как центры формирования бактериальных сообществ//Ж. общ.биол. 1993. Т. 54. № 3. С. 183-200.