Эколого-сырьевые проблемы добычи металлов на Северном Кавказе

Автор: Голик Владимир Иванович

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 7, 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены сведения о состоянии минерально-сырьевой базы цветных металлов России. Охарактеризованы особенности влияния горных разработок на экологию горных регионов Северного Кавказа. Сформулирована концепция устойчивого развития горных и горнодобывающих регионов Кавказа. Дана характеристика направления комбинирования технологий выщелачивания хвостов обогащения. Приведены результаты экспериментального извлечения свинца и цинка из хвостов обогащения полиметаллических руд с использованием инновационной технологии извлечения металлов путем комбинирования методов механической и химической активации в дезинтеграторах. Data on a condition of a mineralno-raw-material base of nonferrous metals of Russia are resulted. Features of influence of mountain workings out on ecology of mountain regions of the North Caucasus are characterised. The concept of a sustainable development of mountain and mining regions of caucasus is formulated. The characteristic of a direction of a combination of technologies выщелачивания enrichment tails is given. Results of experimental extraction of lead and zinc from tails of enrichment of polymetallic ores with use of innovative technology of extraction of metals by a combination of methods of mechanical and chemical activation in desintegrators are resulted.

Минеральная база, запасы, месторождение, руда, обогащение, хвосты, металлы, окружающая среда, загрязнение, извлечение, переработка, активация, дезинтегратор

Короткий адрес: https://sciup.org/140215171

IDR: 140215171 | УДК: 504.55.054:662

Текст научной статьи Эколого-сырьевые проблемы добычи металлов на Северном Кавказе

Новейший период истории Земли ознаменовался появлением Человека, цена деятельности которого, в отличие от других представителей живой природы, неизмеримо велика: она означает процветание или гибель жизни на планете Земля. Выживание окружающей среды стало предметом межгосударственных отношений как реакция на резкое обострение противоречий в системе человек – ресурсы – окружающая среда.

По запасам руд черных металлов, цинка, никеля, олова, титана, тантала Россия занимает первое место в мире; по запасам вольфрама, ниобия, золота и платиноидов - на втором месте; по запасам меди, свинца, молибдена и редких металлов – на третьем месте, но производство металлов не удовлетворяет потреблению, а дефицит восполняется импортом. В наиболее сложном положении оказалось производство стратегически важных металлов, таких как вольфрам, молибден, олово, свинец, цинк, значительная часть которых добывалась на Северном Кавказе.

Потребление в 2005 г. относительно 1995 г. сократилось: по железным рудам – в 1,6 раза, алюминию – в 7,8, меди – в 3,6 раз, никелю – более чем в 10 раз, свинцу – в 6,4 раза, цинку – в 4,7 раза, вольфраму, молибдену, платиноидам, редким металлам - на 90 процентов.

Проблема обеспечения свинцом и цинком видна при сопоставлении их производства и потребления на душу населения, которые составляют в развитых странах 4,2 и 4,3 кг, в развивающихся – 0,3 и 0,4 кг, а в России – только 0,1 и 0,6 кг соответственно [1]. Минерально-сырьевая база свинца в России значительна, однако многие крупные разведанные объекты не осваиваются, так как добыча оказывается нерентабельной.

Проблемы выживания горных регионов Юга России имеют особую актуальность. Особенности горного ландшафта, заключающиеся в чередовании высот и ущелий, наличии многоводных и быстрых потоков способствуют тому, что продукты добычи минералов формируют мощные очаги загрязнения. В горных регионах нередки природные катаклизмы наводнения, обвалы, кислотные дожди и др. К числу их относится, например, ледник Колка объемом более 150 млн. кубометров и высотой свыше 100 метров, сошедший в 2003 г. с высоты 4 тыс. метров со скоростью 150 км/час в районе Кармадонского и Кобанского ущелий Северной Осетии. Погибло 16 человек, без вести пропало более 120.

Концепция устойчивого развития горных и горнодобывающих регионов Кавказа включает в себя направления[2]:

-

- превращение регионов в элемент мировой цивилизации;

-

- использование ресурсного потенциала горных регионов с учетом интересов горцев;

-

- координация отношений между институтами управления горными регионами;

-

- планирование развития горных регионов с учетом их специфики;

-

- подготовка специалистов по проблемам горных регионов;

-

- сохранение традиционных систем природопользования, культурного и природного наследия, и др. категорий развития.

Добыча полезных ископаемых в горах известна с глубокой древности. Так, интерес к Садонскому свинцу увеличился в первой четверти XIX века. Первые исследования Садонского месторождения были выполнены в 1842 г., а в 1843 г. была начата его промышленная эксплуатация. В 1892 г. в качестве сырья стали использовать ранее теряемые цинковые руды. К 1913г. Садонский рудник становится крупным предприятием с обогатительным переделом на Мизурской фабрике и металлургическим – на Владикавказском заводе. В 1927 г. Северная Осетия была единственным в России производителем цинка и 63 % свинца.

Аналогичны темпы интенсивного освоения запасов и других месторождений Северного Кавказа. Их запасы отрабатывали выборочно, оставляя в недрах некондиционные для того времени руды и осложняя геомеханические условия для рудовмещающих пород. Потерянные запасы переводились в категорию неактивных, которая в настоящее время достигает 50% от исходных запасов.

Руды металлических месторождений перерабатывали на обогатительных фабриках, а хвосты переработки формировали техногенные месторождения.

За годы эксплуатации рудовмещающие массивы в границах месторождений разрушены с выходом зон обрушения на земную поверхность. Эти зоны являются проводниками водных потоков, которые выщелачивают минералы, вынося в горные реки растворы опасных ингредиентов.

Технологии добычи и обогащения на кавказских предприятиях нерентабельны, что при плановой экономике компенсировалось дотациями. Разубоживание руд породами до 60 % и потери руд при добыче не менее 20% приводили к тому, что добыча металла обходилась намного дороже рыночной цены.

Технологические причины кризиса добычи металлических руд:

-

- несоответствие способов управления массивом и управлением качеством;

-

- стадийный порядок выемки запасов с высокими потерями и разубоживанием;

-

- недостаточная полнота извлечения полезных компонентов при обогащении;

-

- пирометаллургический передел руд с потерями металлов.

Концепция технологической конверсии включает в себя:

-

- снижение разубоживания руд породами при закладке пустот твердеющими смесями;

-

- полное использование запасов при выщелачивании металлов из убогих и бедных руд;

-

- гидрометаллургическую переработку руд с извлечением всех ценных компонентов.

Комбинированная технология выщелачивания руд, хвостов и очистки металлосодержащих стоков до норм ПДК, включающая вскрытие минералов анолитом и обессоливание растворов в электродиализаторах, позволяет извлекать металлы с большей эффективностью, а также сделать накопленные отходы безопасными для утилизации [3].

От успеха конверсии зависят показатели жизнедеятельности горных регионов: экономические, социальные и экологические [4].

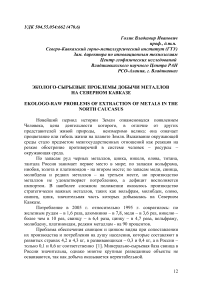

Месторождения Северного Кавказа составляют основу добывающей и перерабатывающей отраслей промышленности регионов Северного Кавказа (рис.1).

Рис.1. Месторождения цветных металлов Северного Кавказа

Важнейшими полезными ископаемыми рудной минерагении на территории Северного Кавказа являются черные, цветные, благородные, малые, редкие металлы и рассеянные элементы (табл. 1). [5]

Таблица 1

Горнорудная типизация месторождений (по Э.М.Цириховой)

|

Генетическая группа |

Тип |

Примеры |

|

1 |

2 |

3 |

|

Эндогенная магматическая |

Хромитовые |

Беденское, Дюрбежи-Дорбун |

|

Эндогенная колчеданная |

Медноколчеданные |

Урупское, Худесское |

|

Меднопирротиновые с полиметаллами |

Буронское, Лабагомское |

|

|

Колчеданнополиметаллические |

Филизчайское, Кизилдеринское |

|

|

Колчеданные |

Джегутинское |

|

|

Эндогенная телетермальная |

Свинцово-баритовые |

Брдзышха, Дзышра |

|

Баритовые |

Кутаисские, Абхазские |

Продолжение Таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

|

Эндогенная гидротермальная |

Кварц-шеелитовые |

Кти-Теберда |

|

Рассеянное оруденение золота |

Цурунгальское, Стыр-фарс |

|

|

Золотоносные кварц-киновар-ные и кварц-арсенопиритовые |

Тибское, Зруг, Куспарты |

|

|

Эндогенная гидротермальная |

Кварц-сурьмяно-полиметал-лические |

Гитче-Тырныауз |

|

Ртутные (лиственитовый тип) |

Заканское, н-тебердинское |

|

|

Ртутные (кальцит-диккиты) |

Хпег-Ферекское |

|

|

Экзогенная биохимическая |

Медистые песчаники |

Белое, Ходумское, Бадское |

|

Экзогенная химическая |

Марганцевые |

Лабинское |

|

Эндогенная скарновая |

Молибденит-шеелитовые |

Тырныауз |

|

Бороносные скарны |

Змейка |

|

|

Эндогенная пегматитовая |

Редкометальные пегматиты |

Уллу-кам, Азау |

|

Эндогенная грейзеновая |

Грейзеновое оруденение |

Пшиш, Белячидон |

|

Эндогенная гидротермальная |

Золото-кварцевое оруденение |

Мушт, Хасаут, Шитжадмаз |

|

Кварц-арсенопириты |

Чегет-Джора |

|

|

Кварц-карбонат-бариты |

Чочукулак, Хуппара |

|

|

Галенит-сфалериты |

Тызыльское. Эльбрусское |

|

|

Кварц-карбонат-полиметаллы |

Фиагдонское, Джимидонское |

|

|

Эндогенная гидротермальная |

Кварц-полиметаллические |

Садонское, Згидское |

|

Эндогенная гидротермальная |

Кварц-мышьяково-полиметал-лические |

Аксаут, Маруха |

|

Эндогенная гидротермальная |

Свинцово-цинковые |

Квайса |

|

Кварц-шеелит-антимониты |

Зопхито, Картишо |

|

|

Эндогенная гидротермальная |

Кварц-ферберит-антимониты |

Хуландойское, Антимонитовое |

|

Реальгар-аурипигменты |

Лухумское, Сакаурское |

|

|

Ртутные |

Кишкит, Ахейское |

|

|

Ртутные (кварц-диккиты ) |

Гапцах. Сахалинское |

|

|

Экзогенная, выветривания |

Железорудные |

Пцицар, Малкинское |

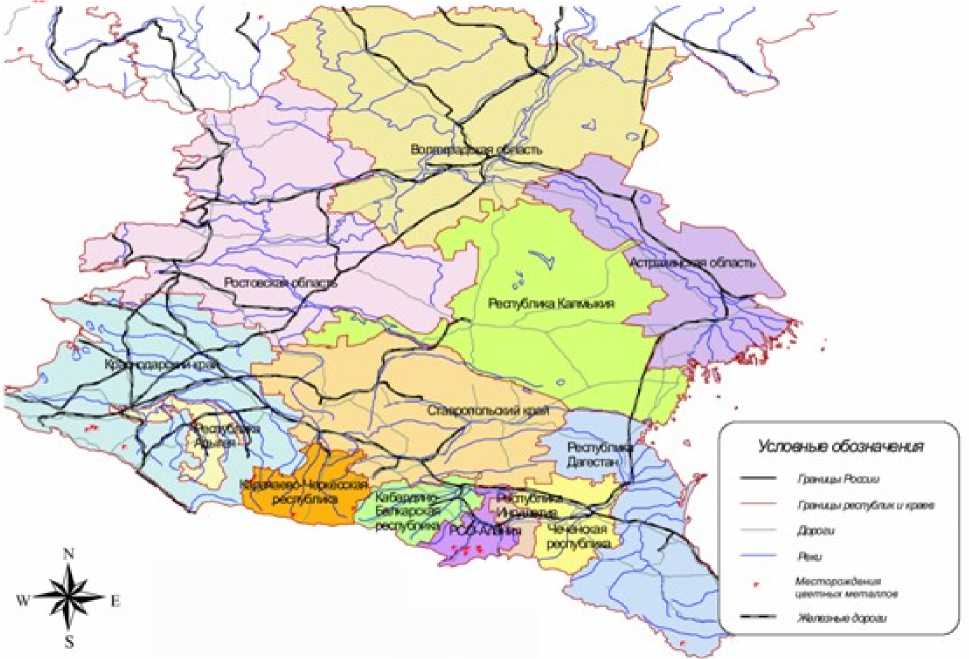

Регионы располагают не только богатыми природными ресурсами но и техногенными ресурсами – отходами производства объемами до 10 до 100 млн.м3. Техногенные месторождения опасны для окружающей среды как поставщики химических реагентов в биосферу (рис.2).

Рис.2. Схема загрязнения окружающей среды отходами горного производства

Ущерб от них остается не оцененном в полной мере, учитывая многообразие процессов, протекающих в их массивах. При захоронении хвостов принятыми в настоящее время технологиями опасность химической деградации увеличивается [2].

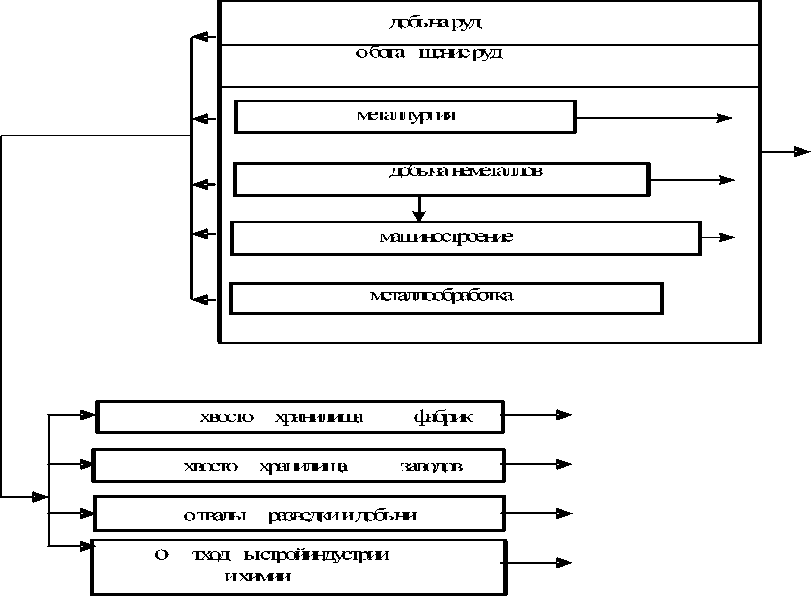

Так, в Республике Северная Осетия-Алания до 1984 г. хвосты обогащения Садонских руд складировали во временном хвостохранилище и сбрасывали их в реку Ардон в паводковый период, отчего в районе деятельности комбината выявлены природные и техногенные аномалии в почвах, донных отложениях, водных системах и основных видах сельскохозяйственных культур (рис.3).

Рис. 3. Зоны загрязнения территории РСО-Алания:

1, 2, 3 – высокой, средней, низкой степени, 4 – нефтепродуктами, 5 – удобрениями и ядохимикатами; 6 – донные отложения тяжелых металлов

Загрязнение почв выше допустимого уровня зафиксировано на площади 370 тыс. м2. На глубине 0,2 м в почвах района накоплено 150 т цинка, 32 т свинца и 16 т меди [3].

По значениям суммарного показателя загрязненности в окрестностях хвостохранилища выделены зоны:

-

- допустимых значений с содержанием металлов, превышающим фоновые, но не достигающем аномальных значений;

-

- умеренно опасных значений с аномальными концентрациями элементов 1-го класса опасности;

-

- опасных значений с концентрацией металлов до десятых долей

процента;

-

- катастрофически опасных значений.

Аналогичные зоны выделены в техногенном ореоле рассеяния тяжелых металлов площадью 42 км2, занимающем всю правобережную территории города и значительную часть левобережной г.Владикавказа [4].

За 10 последних лет при незначительном уменьшении концентрации загрязнителей площадь загрязнения увеличилась, хотя при уменьшении объема производства металлов можно ожидать обратного результата.

Распределение максимальных значений показателей заболеваемости по зонам г.Владикавказа свидетельствует о том, что состояние здоровья населения в северной части города, где расположены металлургические заводы, хуже, чем в южной[5]. В районах расположения промышленных предприятий цветной металлургии прогрессирует детская смертность, впервые выявленные врожденные пороки развития, смертность от злокачественных опухолей и т.п. Компоненты геологической среды содержат концентрации мышьяка, вольфрама, молибдена, сурьмы, свинца, цинка в несколько раз превышающие ПДК или фоновые значения, характерные для Кавказа в целом, вызывающие заболевания: молибденос, пневмокониоз, хронический пылевой бронхит, ларингофарингиты, мочекаменная болезнь. Город Владикавказ по уровню заболеваемости его населения отнесен к зоне патогенеза.

Природная составляющая процесса сводится к повышенной проницаемости аллювия, слагающего Осетинскую равнину, на которой расположен г. Владикавказ, и сложности удаления загрязнителя путем его перемещения по латерали и его быстрому вертикальному проникновению с загрязнением более глубоких горизонтов геологической среды. В аналогичном положении находятся и другие горнодобывающие регионы Северного Кавказа, располагающие запасами техногенных месторождений (рис.4).

Ставропольский край

50 млн.т

0 млн.т

КабардиноБалкарская Республика

Республика Адыгея

Республика

Ингушетия

Республика Северная Осетия-Алания

Чеченская Республику

100 млн.т

Краснодарский край

Республика Дагестан

Карачаево-Черкесская Республика

Рис. 4. Запасы техногенных металлических месторождений Северного Кавказа

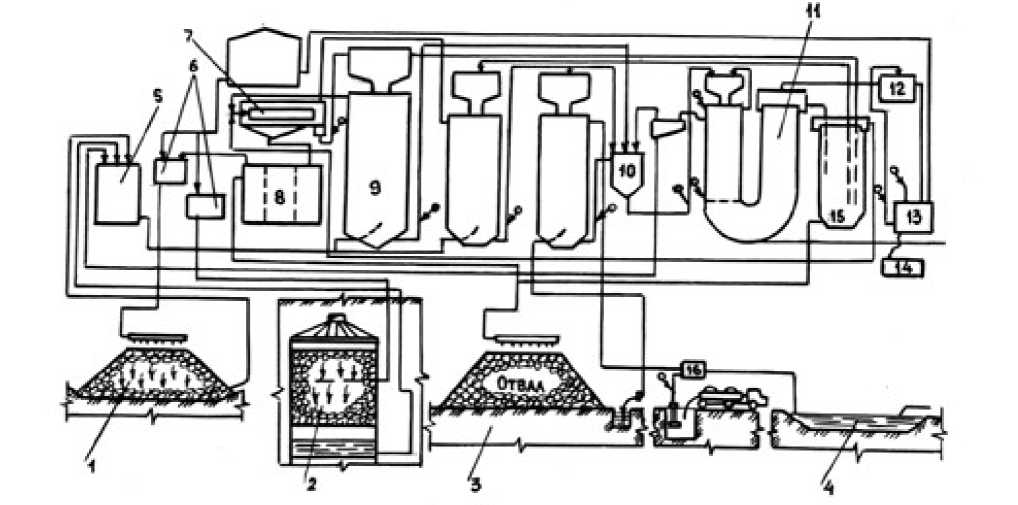

Состояние природной среды горнодобывающих регионов определяется количеством и качеством хранящихся отходов, поэтому радикальным решением проблемы может быть утилизация запасов хвостов, которая возможна после извлечения из них металлов до уровня санитарных требований. Таким требованиям отвечает технология с комбинированным воздействием на минеральное сырье одновременно механической и химической энергией в активаторах типа дезинтегратор, которая является составной частью получающего развитие направления выщелачивания металлов из руд (рис.5).

Рис. 5. Комбинированная добыча металлов:

-

1 – штабель КВ; 2 – блок ПВ; 3 – отвал; 4 – пруд; 5, 6, 7, 8 – емкости; 9,10 – технологические аппараты; 11 – сорбционно-десорбционная колонна; 1215 – вспомогательное оборудование.

Возможность извлечения свинца и цинка из хвостов обогащения подтверждается экспериментально с использование феномена изменения свойств минералов при активации в дезинтеграторе. Экспериментально получены показатели извлечения металлов по трем вариантам обработки хвостов:

-

- без механической активации;

-

- с предварительной активацией в дезинтеграторе и последующим выщелачиванием вне дезинтегратора;

-

- с выщелачиванием во время активации в дезинтеграторе.

В экспериментах, осуществленных по плану Венкена-Бокса, независимыми факторами являлись:

-

- содержание серной кислоты в выщелачивающем растворе (Х 1 ) в пределах 2-6-10 г/л;

-

- содержание хлорида натрия в выщелачивающем растворе (Х 2 ) в пределах 20-90-160 г/л;

-

- весовое соотношение массы выщелачивающего раствора и выщелачиваемой массы, обрабатываемой в единичном эксперименте (50г) в пределах 4-7-10;

-

- время выщелачивания в пределах 0,15-0,625-1,0 ч.;

-

- частота вращения роторов дезинтегратора в пределах 50-125-200 Гц.

Активация сырья в дезинтеграторе с последующим выщелачиванием вне его по сравнению с традиционным выщелачивание увеличивает извлечение:

-

- из хвостов обогащения – по свинцу – в 1,36 раза, по цинку – в 1,13 раза;

-

- из забалансовой руды – по свинцу – в 1,63 раза, по цинку – в 2,09 раза.

Активация сырья в дезинтеграторе одновременно с выщелачиванием по сравнению с вариантом раздельной активации и выщелачивания увеличивает извлечение на величину в первые проценты, значение которой определяется конкретно для исследуемого минерала.

Исследования динамики химизации региона позволяют сделать выводы:

-

- месторождения Северного Кавказа составляют основу крупного горнопромышленного комплекса, с использованием которого связано усиление нагрузки на природную среду;

-

- для горных предприятий по добыче и обогащению руд, а также металлургических заводов характерно многостороннее и крупномасштабное воздействие технологических процессов;

-

- перемещение горных масс, изменение базиса эрозии и разрушение пород с образованием дисперсных фракций влияют на безопасность жизнедеятельности населения;

-

- традиционные обогатительные процессы не могут быть востребованы при ликвидации запасов хвостов обогащения путем извлечения из них металлов;

-

- перспективным направлением извлечения металлов из хвостов обогащения является комбинированная технология, сочетающая возможности одновременно химического обогащения и активации в дезинтеграторе.

Реализация программ радикального оздоровления экосистем окружающей среды путем утилизации хвостов обогащения на сегодняшний день является единственным направлением выживания технологически насыщенного региона добычи и переработки минерального сырья в условиях неуправляемого развития технического прогресса. Вовлечение в переработку источников химизации экосистем окружающей среды решает одновременно две проблемы глобального значения: упрочнение минерально-сырьевой базы горных предприятий и сохранение от деградации уникальных рекреационных регионов Северного Кавказа.

Список литературы Эколого-сырьевые проблемы добычи металлов на Северном Кавказе

- Российский статистический ежегодник. Стат.сб. Госкомстат России. -М., 2005.

- Дзасохов А.С., Голик В.И. Проблемы устойчивого развития горных регионов.//Вестник МАНЭБ. -С-Пб., 2004. -№4.

- Голик В.И. Научные основы инновационных технологий извлечения металлов из хвостов обогащения. -М.: Цветная металлургия, 2010. -№5.

- Исмаилов Т.Т., Логачев А.В., Лузин Б.С., Голик В.И. Экономико -экологические аспекты переработки золото-содержащих хвостов обогащения.//Горный информационно-аналитический бюллетень. -М.: МГГУ, 2009. -№6.

- Воробьев А.Е., Голик В.И., Лобанов Д.П. Приоритетные пути развития горнодобывающего и перерабатывающего комплекса Северо-Кавказского региона. -Владикавказ: Рухс, 1998.

- Бурдзиева О.Г. Рациональное недропользование в регионе РСО-Алания (проблемы и пути их решения).//Уголь. -М., 2010. -№7.