Эколого-таксономический состав авифауны сельских населенных пунктов российского Приишимья

Автор: Болдырев С.Л.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Трибуна молодых ученых

Статья в выпуске: 6, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение эколого- таксономической структуры птиц в сельских населен- ных пунктах российского Приишимья. Работа проводи- лась на территории 7 восточных районов юга Тюмен- ской области. Обследованы три типа сельских насе- лённых пунктов данной территории. В результате исследования для крупных населённых пунктов в сред- ней лесостепи отмечено 43 вида птиц, в северной ле- состепи - 40 видов, в подтайге 41 вид. Средние поселе- ния на предмет авифауны исследованы в южно-таёжной подзоне, для них выявлено 47 видов птиц. В малых по- селках средней лесостепи - 57 видов, в северной лесо- степи - 59 видов, в подтайге - 52 вида, в южной тайге - 50 видов. В целом отмечено 68 видов птиц из 44 родов, 21 семейства, 7 отрядов. Определён видовой состав и экологическая структура сообществ птиц. Выявлены различия в экологической структуре авифаун поселков по типам питания, приуроченности к местообитанию, характеру пребывания птиц и степени синантропиза- ции в зависимости как от типа поселков, так и от по- ложения в конкретной природно-климатической зоне...

Население птиц, приишимье, синантропные виды, сельские населённые пункты, природно-климатические зоны

Короткий адрес: https://sciup.org/140238179

IDR: 140238179 | УДК: 591.5:598.2

Текст научной статьи Эколого-таксономический состав авифауны сельских населенных пунктов российского Приишимья

Введение. Урбанизация быстро меняет лицо нашего мира, уменьшая естественные местообитания [1–2]. Урбанизация представляет собой процесс концентрации населения [3], начальный этап которого заметен уже в крупных сельских поселениях. Данный процесс напрямую участвует в преобразовании естественных местообитаний. Известно, что эти изменения уменьшают число видов птиц [4–5]. По многочисленным данным, изменение степени трансформации ландшафта и расположение внутри природно-климатических зон являются наиболее значимыми факторами, объясняющими различия в видовом составе и экологической структуре авифаун [6–8].

Цель исследования. Изучение экологотаксономической структуры населения птиц различных типов сельских населенных пунктов российского При-ишимья.

Объект и методы исследования. Сбор материала проводили в течение полевых сезонов 2014–2016 гг. в 12 сельских населённых пунктах юга Тюменской области. Сельские населенные пункты разделили на три группы согласно классификации С.Ж. Гусгенова [9]: 1) крупные сельские поселения (районные центры) со смешанным типом архитектуры (сельской и городской), разнообразной производственной деятельностью и численностью населения не менее 5 тыс. (села Абатское, Бол. Сороки-но, Викулово, Казанское, Сладково); 2) средние сельские поселения, преимущественно с сельским типом архитектуры, аграрным хозяйствованием и численностью населения 0,15–5 тыс. человек (село Рябово Викуловского района); 3) мелкие сельские поселения с одним видом сельскохозяйственного комплекса и с населением менее 0,1–0,15 тыс. человек (деревни Базариха, Берендеево, Вознесенка (Казанский р-н.), Жидоусово, Пелевино, Поддубровное).

Физико-географические зоны выделяли в соответствии со схемой зоогеографического районирования Тюменской области, предложенной С.Н. Гашевым [10], исходя из которого выделяется 4 подзоны: средняя лесостепь (СрЛ), северная лесостепь (СЛ), подтайга (ПТ) и южная тайга (ЮТ).

Исследования проводили на постоянных маршрутах с неограниченной полосой учёта согласно методике Ю.С. Равкина [11]. Учёты – дважды в месяц. Всего прошли 1448 км, провели 280 часов наблюдений. В учётных карточках отмечали характер пребывания птиц на территории, фенологические особенности, факт гнездования и местонахождение гнезда. Сведения о питании и биотопи-ческой приуроченности разных видов брали из специальной литературы [12]. Экологические группы птиц выделяли по Ц.3. Доржиеву [13]. Названия птиц и таксономическую принадлежность приводили по Л.С. Степаняну [14].

Результаты исследования и их обсуждение. В исследованных сельских населенных пунктах отметили 68 видов птиц, относящихся к 7 отрядам, 21 семейству и 44 родам.

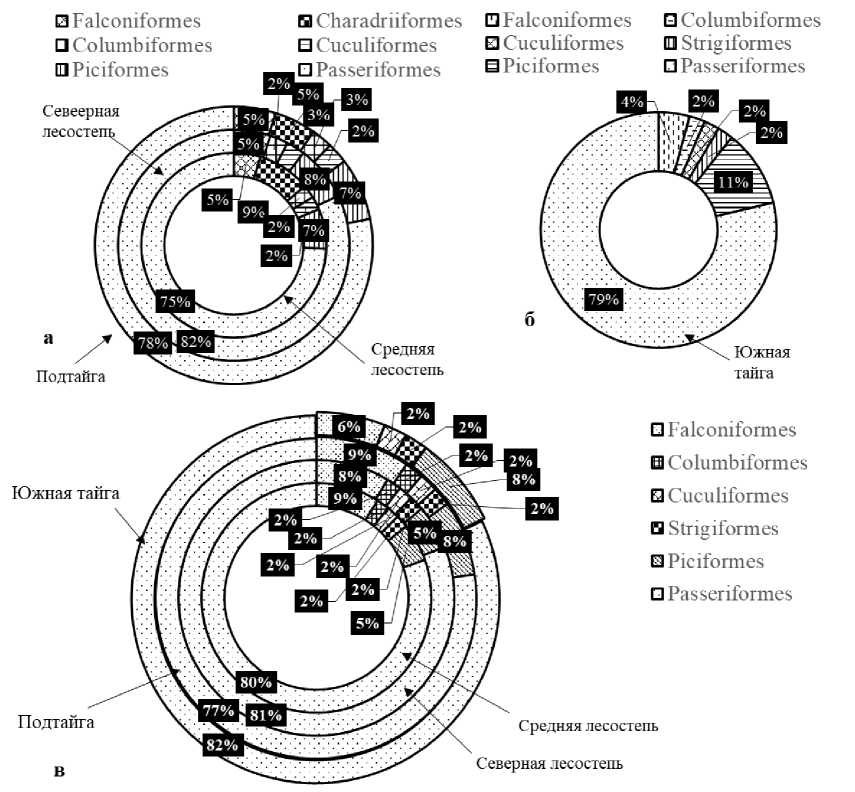

Среди них по количеству видов преобладают представители отряда Passeriformes – 47 видов (69,1% от общего числа зарегистрированных видов). При этом число видов в зависимости от типа поселка и положения в природно-климатической зоне имеет различные значения: в крупных – 32, в средних – 37, в малых поселках – 43 вида. На втором месте в крупных поселках СрЛ располагаются представители отряда Charadriiformes (4 вида), это связано с кратковременными залетами Larus argentatus и L. ridibundus в поселки из гнездовых колоний, находящихся на прилегающих к поселкам озерах. В крупных посёлках оставшихся подзон и средних поселках ЮТ субдоминантами являются Piciformes (3 и 5 видов); малых поселках лесостепи и подтайги субдоминантами являются Falconiformes (5 видов) в ЮТ Piciformes (3 вида), отряды Columbiformes , Cuculiformes , Strigiformes представлены одним видом (рис. 1).

В отряде Passeriformes самыми крупными семействами с 8 видами в каждом являются Sylviidae ( Acrocephalus dumetorum, A. schoenobaenus, Locustella fluviatilis, L. naevia, Phylloscopus collybita, P. trochilus, Sylvia borin, S. communis ) и Muscicapidae ( Erithacus rubecula, Oenanthe oenanthe, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola rubicola, Turdus iliacus, T. philomelos, T. pilaris T. viscivorus ). На втором месте располагается Fringillidae – 7 видов ( Carduelis carduelis C. flammea, Carpodacus erythrinus, Сhloris chloris,

Coccothraustes coccothraustes, Pyrrhula pyrrhula, Pyrrhula cineracea, Uragus sibiricus ). На третьем месте располагаются семейства Corvidae ( Corvus corax, C. cornix, C. frugilegus, Pica pica ) и Paridae ( Parus ater, P. cyanus, P. major, P. montanus ), Motacillidae ( Anthus trivialis, Motacilla alba, M. citreola, M. flava ). Остальные 11 семейств являются двувидовыми ( Hirundinidae, Passeridae ) и одновидовыми ( Aegithalidae, Alaudidae, Bombycilla, Certhiidae, Emberizidae Laniidae, Sittidae, Sturnidae ). В целом в сельских населенных пунктах российского Приишимья отметили 18,27 % от видового состава птиц региона [9]. Из них для многих видов отмечены единичные (виды) встречи, они слагают основную массу случайно залётных птиц.

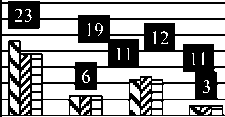

По отношению к степени синантропизации во всех типах населённых пунктов доминантами являются асинан-тропы, в крупных посёлках: СрЛ – 36,5 %; СЛ – 30,6; в ПТ – 34,4; в средних – 50,9; в мелких: СрЛ – 52,3 %; СЛ – 54,8; в ПТ– 51,7; в ЮТ – 58,4 %. Субдоминантами во всех поселениях являются полусинантропы, в крупных посёлках: СрЛ – 17,4 %; СЛ – 19,3; ПТ – 20,6 %; в средних – 20,7 %; в мелких: СрЛ – 22,2 %; СЛ – 24,1; ПТ – 22,2; ЮТ – 20,7 %. Третье место в крупных и средних посёлках занимает группа настоящих синантропов. В крупных посёлках: СрЛ – 9,5 %; СЛ – 9,6; ПТ – 10,4; ПТ – 11,3 %. В мелких поселениях средней и северной лесостепи на третьем месте находятся настоящие синантропы и псевдосинантропы (7,9 и 8 % соответственно для каждой группы), в ПТ и ЮТ – настоящие синантропы (8,6 и 9,4 %). На четвёртом месте располагаются псевдосинантропы: в крупных посёлках: СрЛ – 4,7 %; в СЛ – 4,8 %; в ПТ – 5,1 %; в средних посёлках – 5,6 %; в мелких посёлках: ПТ и ЮТ – 6,8 и 5,6 %.

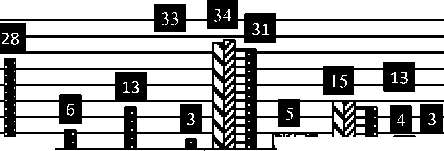

По характеру пребывания во всех населённых пунктах во всех подзонах доминируют птицы, характеризующиеся сезонным пребыванием. В крупных посёлках: СрЛ – 33,3 %; в СЛ – 30,6; в ПТ – 32,7 %; в средних посёлках – 35,8 %; в мелких посёлках: СрЛ – 44,4 %; в СЛ – 45,1; в ПТ – 36,2; в ЮТ – 35,8 %. Субдоминируют в крупных посёлках птицы, совершающие случайные залеты на территорию населенных пунктов: в СрЛ – 9,5 %; в СЛ – 8,06; в ПТ – 10,3 %. Субдоминантами в средних и мелких посёлках являются птицы, совершающие кратковременные залёты на территории поселка; в средних посёлках – 22,6 %; в мелких посёлках: СрЛ – 22,2 %; СЛ – 24,1; в ПТ – 25,8; ЮТ – 28,3 %. На третьем месте в крупных посёлках располагается группа, совершающая кратковременные залеты: СрЛ – 12,6 %; СЛ – 12,9; в ПТ – 13,7 %; в средних и мелких посёлках – случайные залётные виды: в средних посёлках – 15,09 %, в мелких посёлках: СрЛ – 12,6 %; СЛ – 14,5; в ПТ – 15,5; в ЮТ – 16,9 %. На четвертом месте во всех поселениях располагаются синабионты. В крупных посёлках: СрЛ – 7,9 %; в СЛ – 8,06; в ПТ – 8,6 %; в средних посёлках – 4,7 %; в малых: СрЛ – 6,3 %; СЛ – 6,4; ПТ – 6,8; в ЮТ – 7,5 %. На пятом месте располагаются визитёры: в крупных поселках: СрЛ – 4,7 %; в СЛ – 4,8; в ПТ – 5,1 %; в средних посёлках – 5,6 %; в мелких посёлках: СрЛ – 4,7 %; в СЛ – 4,8; в ПТ – 5,1; в ЮТ – 5,6 %.

2%

2%

4%

3%

11%

5%

2%

2%

75%

78% 82%

2%

8%

2%

2%

5%

80%

77%

81%

82%

К 2% tQ Charadriiformes

Б Cuculiformes

□ Passeriformes

□ Falconiformes

H Columbiformes

□ Cuculiformes

□ Strigiformes

□ Piciformes

□ Passeriformes

Подтайга

Средняя лесостепь

Северная лесостепь

□ Falconiformes

□ Columbiformes

Ш Piciformes

Севеерная лесостепь

□ Falconiformes

□ Cuculiformes

□ Piciformes

□ Columbiformes

□ Strigiformes

□ Passeriformes

Подтайга

Средняя лесостепь

Южная танга

Южная тайга

2% j 2%

2%

Рис. 1. Таксономическая структура авифаун различных типов сельских поселений в зависимости от природноклиматических зон: а – крупные поселения; б – средние поселения; в – мелкие поселения

киИ №и

-

□ средняя лесостепь

а северная лесостепь

-

□ подтайга

и южная тайга

крупные населённые пункты средние населённые пункты мелкие населённые пункты

Рис. 2. Экологическая структура авифаун сельских населённых пунктов по типу синантропизации

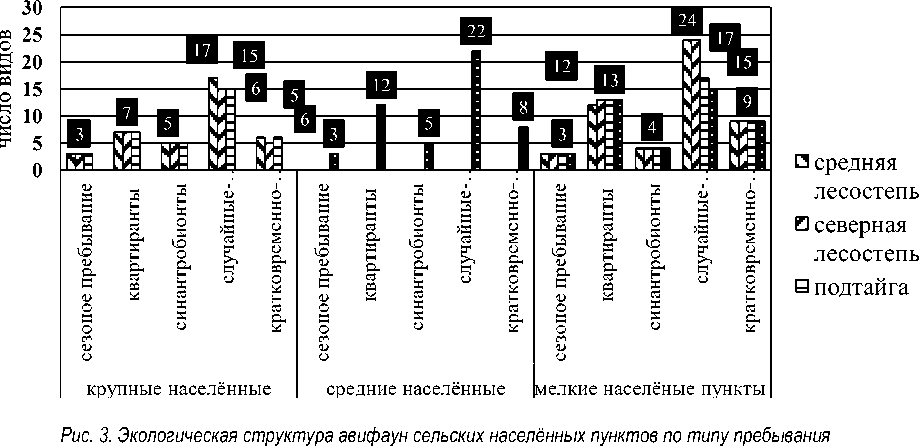

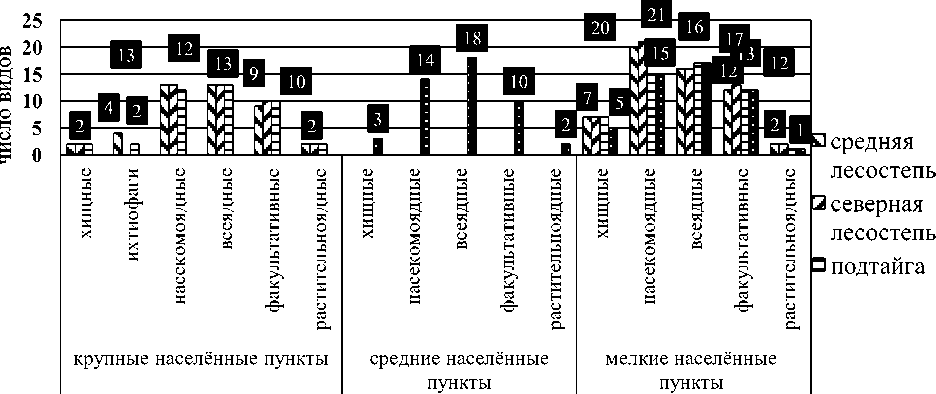

По типу питания в крупных посёлках во всех подзонах доминантами являются две группы – это всеядные (СрЛ – 20,6 %; СЛ – 20,9; ПТ – 22,4 %) и насекомоядные птицы (СрЛ – 20 %; в северной лесостепи – 20,4; в подтайге – 20,6 %). В средних посёлках доминирует группа всеядных птиц (33,9 %). В мелких посёлках лесостепной зоны доминантами являются насекомоядные (СрЛ – 31 %, СЛ – 33 %). В ПТ и ЮТ доминантами являются всеядные (29,3 и 32 %). Субдоминантом крупных посёлков является группа птиц, факультативно использующая разнообразные источники питания в зависимости от периода и его доступности: в СрЛ – 14,2 %; в СЛ – 16,1; ПТ – 17,2 %. В средних посёлках субдоминируют насекомоядные птицы – 26,4 %; в мелких посёлках в лесостепной зоне – всеядные (СрЛ – 25,3 %, СЛ – 25,8 %). В ПТ и ЮТ – насекомоядные (25,8 и 28,3 %). На третьем месте в крупных посёлках располагается три группы – это хищные (СрЛ – 3,17 %; СЛ – 3,2; ПТ – 3,4 %.), растительноядные (СрЛ – 3,17 %; СЛ – 3,2; ПТ – 3,4 %) и характерная только для

СрЛ группа ихтиофагов – 3,17 %. В средних посёлках на третьем месте располагаются птицы, придерживающиеся факультативного типа питания (18,8 %). В мелких посёлках они составляют: СрЛ – 11,1 %; СЛ – 11,2; в ПТ – 12; в ЮТ – 9,4 %. На четвертом месте в средних поселениях располагается группа хищных – 5,6 %; в мелких посёлках – группа растительноядных и зерноядных птиц: СрЛ – 3,1 %; СЛ – 3,2; в ПТ – 1,7; в ЮТ – 1,8 %. На пятом месте в средних посёлках – растительноядные и зерноядные птицы – 3,7 %.

Доминирование асинантропных и случайно залетных птиц ( Anthus trivialis, Carduelis carduelis C. flammea, Motacilla flava , и др.) объясняется постгнездовыми кочевками птиц на окраинах крупных поселений или поиском пищи ( Milvus migrans и др.). В мелких и средних поселениях из-за меньшей дифференциации селитебных и естественных местообитаний происходит более массовое проникновение и пролет большего числа видов [7].

Рис. 4. Экологическая структура авифаун сельских населённых пунктов по типу питания

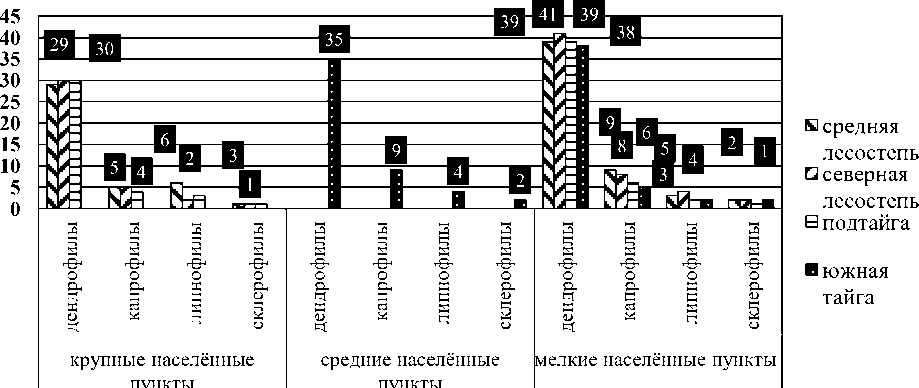

По отношению к среде обитания во всех населённых пунктах доминантами являются дендрофилы: в крупных посёлках: СрЛ – 49,2 %; СЛ – 51,6; ПТ – 55,1 %; в средних посёлках – 71,6 %; в мелких: СрЛ – 68,2 %; СЛ – 72,5; ПТ – 74,1; ЮТ – 77,3 %. Субдоминантами являются кампо-филы: в крупных посёлках: СЛ – 8 %; ПТ – 6,8 %, в СрЛ данная группа располагается на третьем месте (7,9 %), на втором в СрЛ располагается группа лимнофилов (9,5 %); в средних посёлках доля кампофилов составляет 9,4 %; в мелких посёлках: СрЛ – 14,2 %; СЛ – 12,9; ПТ – 10,3; в ЮТ – 3,7 %.

На третьем месте в крупных посёлках СЛ и ПТ располагаются лимнофилы – 3,2 и 6,8 % соответственно, для всех поселков в средней и северной лесостепи лимнофи-лы располагаются на четвертом месте – 1,5 %; 1,6; в подтайге – 1,7 %. В средних поселках доли лимнофилов и склерофилов одинаковы – 3,7 %. В мелких посёлках ЮТ лимнофилы и склерофилы с равными долями (3,7 %) располагаются на третьем месте. На четвертом месте для мелких поселков в СрЛ и СЛ, ПТ располагается группа склерофилов (3,1; 3,2 и 1,2 %).

Рис. 5. Экологическая структура авифаун сельских населённых пунктов по отношению к среде обитания

Доминирование насекомоядных ( Luscinia svecica, Phylloscopus trochilus, Sylvia borin и др.) в мелких поселениях, как указывают ряд авторов [4–7, 9, 13], связано с комплексным сложением следующих факторов: тип ведения хозяйств, меньшая степень беспокойства, большое количество зелёных насаждений. В крупных и средних поселениях, напротив, происходит сокращение зеленых насаждений, увеличение шумового загрязнения, наличие многоэтажной застройки, свалок мусора и ферм. Все данные факты в совокупности создают предпосылки для увеличения числа всеядных птиц, прежде всего видов из семейства Corvidae [6–8; 13]. Преобладание дендро-фильных видов объясняется типом приграничных естественных местообитаний для каждого исследуемого поселения.

Заключение. Исследованные населенные пункты характеризуются относительно небольшим количеством видов. Наибольшим числом видов характеризуются мелкие и крупные поселения средней лесостепи (57 и 43 вида). Наименьшим числом видов – мелкие поселения южной тайги (50 видов) и крупные поселения подтайги (41 вид). Сравнительный эколого-структурный анализ показал, что различия по типу экологических связей, типу пребывания, степени синантропизации и типу предпочитаемых местообитаний в большей степени зависят от расположения в природно-климатической зоне, исследуемых типов сельских поселений. Однако прослеживается связь типа поселения с типом питания. Так, во всех подзонах в крупных поселениях доминируют всеядные птицы, а в мелких населённых пунктах – насекомоядные. Одновременно, по мере продвижения на север, возрастает доля всеядных птиц вне зависимости от типа поселения, при этом происходит сокращение числа насекомоядных птиц. По типу синантропизации во всех поселениях доминируют асинантропы. Особенно высока их доля в мелких населённых пунктах (52 %), что связано с меньшей площадью поселений, а также с большим количеством случайно залётных птиц по сравнению с крупными поселениями – 14,7 и 8,8 %.

Список литературы Эколого-таксономический состав авифауны сельских населенных пунктов российского Приишимья

- Czech B., Krausman P.R., Devers P.K. Economic associations among causes of species endangerment in the United States//Bioscience. -2000. -V. 50, № 7. -P. 593-601.

- Sala O.E., Chapin F.S., Armesto J.J. . Global biodiversity scenarios for the year 2100//Science. -2000 -V. 287, № 5459. -P. 1770-1774.

- Tisdale H. Process of urbanization//Soc Forces. -1941 -V. 20. -P. 311.

- Marzluff J.M., Bowman R., Donnelly R. Worldwide urbanization and its effects on birds. Avian ecology and conservation in an urbanizing world. Kluwer Academic, Norwell. -2001. -P. 19-47.

- McKinney M. Effects of urbanization on species richness: a review of plants and animals//Urban Ecosyst. -2008. -V.11, № 21. -P. 61-176

- Donnelly R., Marzluff J. Relative importance of habitat quantity, structure, and spatial pattern to birds in urbanizing environments//Urban Ecosyst. -2006 -V. 9, № 2. -P. 99-117.

- Sandstrom U.G., Angelstam P., Mikusinski G. Ecological diversity of birds in relation to the structure of urban green space//Landsc Urban Plan. -2006. -V. 77, № 1-2. -P. 39-53.

- Croci S., Butet A., Clergeau P. Does urbanization filter birds on the basis of their biological traits?//Condor. -2008 -V. 110, № 2. -P. 223-240.

- Гулгенов С.Ж. Эколого-фаунистический анализ сообществ птиц сельских населенных пунктов Байкальской Сибири: автореф. дис.. канд. биол. наук. -Улан-Удэ, 2004. -19 с.

- Гашев С.Н. Зоогеография и история фаун: учеб. пособие. -Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. -256 с.

- Равкин Ю.С. К методике учета птиц лесных ландшафтов//Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае (северо-восточная часть). -Новосибирск, 1967. -С. 66-75.

- Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справ.-определитель. -Екатеринбург, 2008. -634 с.

- Доржиев Ц.З., Сандакова С.Л. Экологический анализ фауны и населения синантропных птиц (на примере г. Улан-Удэ)//Растения и животные в наземных экосистемах. Байкальский экологический вестник. -Улан-Удэ, 2003. -Вып. 3. -С. 97-117.

- Степанян Л.С., Павлов Д.С. Конспект орнитологи-ческой фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). -М.: Академкнига, 2003. -808 с.