Экомониторинг воздушной среды города Зеленограда

Автор: Кобозев Д.Д.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3-1 (78), 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной работе рассматривается процесс техногенного загрязнения атмосферы г. Зеленограда стационарными и передвижными источниками на основе решения уравнения турбулентной диффузии. С помощью унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эко-центр». Смоделирован процесс переноса примесей и построены поля их рассеивания, позволяющие рационализировать размещение постов контроля системы мониторинга атмосферы. Главным системообразующим признаком наукоемкой природно-технической геосистемы является взаимосвязь социально-экономических, производственных и природных процессов, поэтому исследование рассеивания загрязнений в атмосфере очень актуально для предприятий микроэлектроники, так и населения города.

Загрязнение атмосферы, примесь, посты контроля, первичный и вторичный загрязнитель, турбулентная диффузия, компьютерное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/170197903

IDR: 170197903 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-3-1-6-11

Текст научной статьи Экомониторинг воздушной среды города Зеленограда

Исследования проводились на основе статистических показателей загрязнения атмосферного воздуха, предоставленных территориальным органом Роспотребнадзора Зеленоградского АО и ГПБУ «Мосэкомониторинг» (таблица 1) на основании измерений постами экологического селитебных зонах.

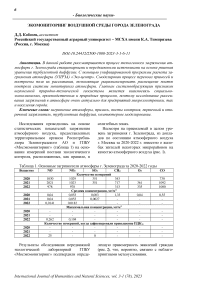

Несмотря на приемлемый в целом уровень загрязнения г. Зеленограда, из докладов по состоянию атмосферного воздуха г. Москвы за 2020-2022 г. известно о жалобах жителей некоторых микрорайонов на качество атмосферного воздуха (рис. 1).

контроля, расположенных, как правило, в

Таблица 1. Основные загрязнители атмосферы г. Зеленограда за 2020-2022 годы

|

Вещество |

NO |

NO 2 |

SO 2 |

CH 4 |

O 3 |

CO |

|

|

Количество измерений |

|||||||

|

2020 |

1030 |

1029 |

351 |

343 |

730 |

||

|

2021 |

2021 |

1023 |

351 |

717 |

361 |

1092 |

|

|

2022 |

978 |

978 |

313 |

335 |

1000 |

||

|

Средняя концентрация, мг/м3 |

|||||||

|

2020 |

0,04 |

0,053 |

0,003 |

1,33 |

0,04 |

0,55 |

|

|

2021 |

0,04 |

0,053 |

0,0027 |

- |

- |

- |

|

|

2022 |

0,0141 |

0,0182 |

- |

- |

- |

- |

|

|

Максимальная концентрация, |

мг/м3 |

||||||

|

2020 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

2021 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

2022 |

0,262 |

0,104 |

- |

- |

- |

- |

|

|

Количество измерений, когда зафисикровали превышение ПДК зв |

|||||||

|

2020 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

2021 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

2022 |

25 |

- |

0 |

- |

- |

- |

|

Результаты обследования передвижной экологической лабораторией ГПБУ «Мосэкомониторинг» подтвердили опреде- ленную правомерность заявлений граждан (рис. 2), что, вероятно, связано с неблагоприятными метеоусловиями.

Рис. 1. Селитебные территории г. Зеленоград, обследованные передвижной экологической лабораторией ГБПУ «Мосэкомониторинг»

– место превышения ПДК загрязнителей

Последнее обстоятельство свидетельствует о необходимости математического и компьютерного описания рассеивания примесей и дальнейшей работы по повышению объективности и информативности системы экологического мониторинга.

Математическая модель распространения химических соединений в атмосфере основана на уравнении турбулентной диффузии [1, 2]:

8C(x,y,z,t) dt

+ div(f) + Л • С (х, у, z , t) = 0,

где C(x,y,z,t) - функция распространения концентрации загрязняющего вещества; ] -представляет собой сумму потоков диффузии: J=J1+J2 (молекулярной + турбулентной):

Л = С(х, у, z, t) • v(x, у, z), Л = -(К1 + К2) • grad(C(x,y,z, где XC(x,y,z,t) - описывает возникновение дополнительной концентрации примеси при воздействии на неё каких-либо погодных условий (осадки, туман и т.д.); -представляет собой поток молекулярной диффузии; - представляет собой поток турбулентной диффузии и имеет название закон Фика; Ki - коэффициент молекулярной диффузии, который отражает перенос вещества в нижний слой атмосферы; K2 – коэффициент турбулентной диффузии в случае анизотропной среды.

Далее уравнение (1) после математических преобразований принимает вид:

57 + ^«57 + МО 57 + ” z (t) 57 = 57^ + 57МО 57 + 57^ (0 g - x(t-)c(^. (2)

где t - время распространения примеси, с; (vx, vy, vz) - составляющие средней скорости перемещения вещества соответственно по направлению осей x, y, z , м/с; (kx, ky, kz) - горизонтальные и вертикальные составляющие компонента турбулентной диффузии (коэффициенты обмена), м2/с; К - коэффициент трансформации примеси по причине воздействия на неё атмосферных осадков (дождь, морось, туман), с-1; - первые частные производные по координатам, называемые градиентом концентрации, показывающие изменение скорости распространения концентрации

ЭС по направлению; ^- - первая частная производная концентрации по времени, которая определяет изменение скорости концентрации во времени.

Применяя различные допущения о реальных погодных условиях относительно уравнения (2), указав начальные и граничные условия и решив дифференциальное уравнение с частными производными второго порядка, получаем нестационарную функцию распространения химических веществ в атмосфере [1, 2]:

С(х, у, z, ))

М (x-E x t)2

----------е 4kt 8(knt)3 / 2

2 (Z-H)2 (Z+H)2 ^е-ЧйКеЧк^ 4ktv

где M - мощность непрерывного точечного источника (выбросы вещества в единицу времени), кг/с; t - время распространения вещества, с; k - коэффициент турбулентной диффузии, м2/с; v x - средняя скорость ветра в горизонтальном направлении, м/с; H - эффективная высота подъёма «факела», м.

Применение свёртки по времени к формуле (3) позволяет произвести расчёт концентрации газообразного вещества согласно модели Гаусса в любой расчётной точке независимо от времени при следующих условиях [1, 2]:

С (х, у, z)

М ^Ех

=-- е 2k • ( 4itk v

В функциональных зависимостях (3) и (4) определенные сложности может вызывать расчет коэффициента турбулентной диффузии в системе «воздух- загрязнитель», зависящего от метеоусловий (температуры воздуха, скорости ветра, наличия или отсутствия осадков). Он не является справочным и не может быть измерен.

-

1. Источник функционирует практически непрерывно.

-

2. Примесь однородна при отсутствии её потерь.

-

3. Коэффициенты тензорной матрицы совпадают с главными осями системы координат.

-

4. Концентрация примеси в выбросе падает по экспоненте.

-

5. Имеется только турбулентная диффузия, а молекулярная пренебрежимо мала.

При этом стационарное решение уравнения в случае атмосферных осадков будет иметь вид [2]:

^x2+y2+(z-H)2

e -2k^(x2+y2+(z-H^2)‘(t,X+4k^)

+

1 e —k^(x2+y2+(z+H)2,(t’X+4'kA) A MA

^x2+y2+(z+H)2

Среди экспериментальных методов расчета данного коэффициента наиболее точным и охватывающим широкий спектр химических веществ является метод Бир-да-Гиршфельдера-Куртисса. Коэффициента турбулентной диффузии для двух неполярных газов здесь определяется из выражения [3]:

к =

0,002628

2 -П(1,1) * Р о1,2 “ 1,2

I Т3(М1 + М2)

2М1М2 , где k – коэффициент диффузии, м2/с; p – давление, атм.; T – температура, K; M1, M2 – молекулярные массы газов 1 и 2; σ1,2 – постоянная сил, найденная по формуле Леннарда-Джонса, Å; – функция, значение которой берётся по справочной таблице; ε1,2 и σ1,2 – постоянные сил, Å, которая определяются по формулам Леннарда-Джонса:

_ 0-1+ 0-2 0 1,2 = ? ,

^ 1,2 = 7^ 1 • ^ 2 ,

где σ 1 , σ 2 , ε 1 , ε 2 – постоянные в уравнении Леннарда-Джонса.

Коэффициенты турбулентной диффузии для системы «воздух-загрязнитель» представлены в таблице 2.

Таблица 2. Коэффициенты турбулентной диффузии в системе «воздух- загрязнитель»

при различной температуре воздуха (метод Бирда-Гиршфельдера-Куртисса)

|

Загрязнитель |

К 1 , 2 (T = 258 K), •IO 4, м2/с |

К 1 , 2 (T = 273 K), •IO 4, м2/с |

К 1 , 2 (T = 288 K), •IO4, м2/с |

|

CO |

0,158 |

0,174 |

0,192 |

|

CO2 |

0,116 |

0,128 |

0,142 |

|

NO |

0,158 |

0,174 |

0,193 |

|

SO2 |

0,096 |

0,106 |

0,118 |

|

CH4 |

0,164 |

0,184 |

0,202 |

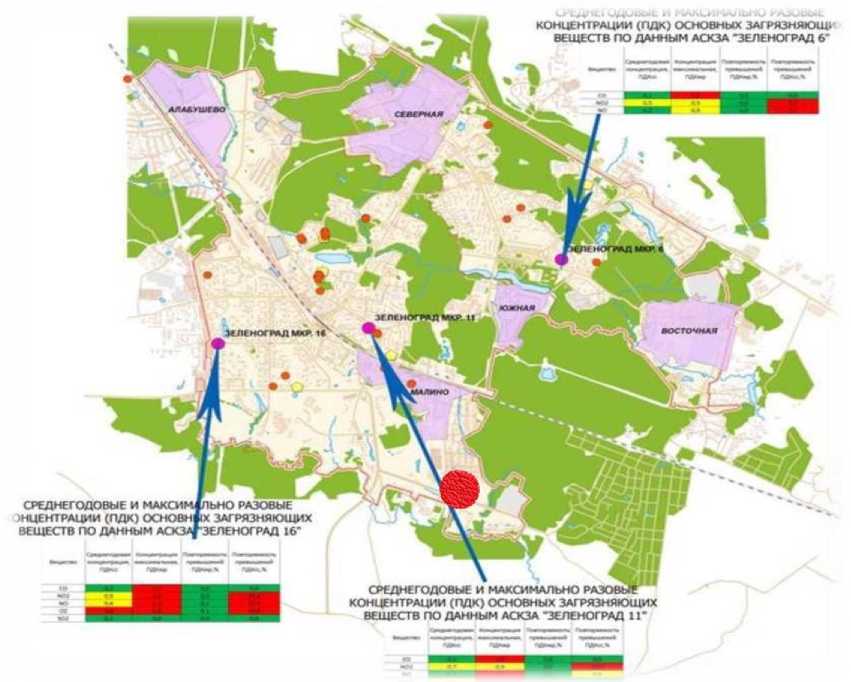

Используя показатели работы предприятия, розу ветров, информацию по концентрациям загрязнителей, построены поля рассеивания вредных примесей от промышленного предприятия ООО «Коронкер», расположенного на территории с наибольшим количеством заявлений граждан на загрязнение атмосферы. Унифицированная программа расчета за- грязнения атмосферы УПРЗА «ЭКОцентр – Стандарт» позволяет учитывать вышеперечисленные факторы влияния на рассеивание примесей [4].

Результаты расчетов распространения NO2 при неблагоприятных метеоусловиях с учетом фонового загрязнения представлены в виде полей рассеивания на рисунке 2.

Рис. 2. Распространение NO 2 над территорией города при неблагоприятных погодных условиях (скорость ветра = 0,5 м/с, осадков – нет)

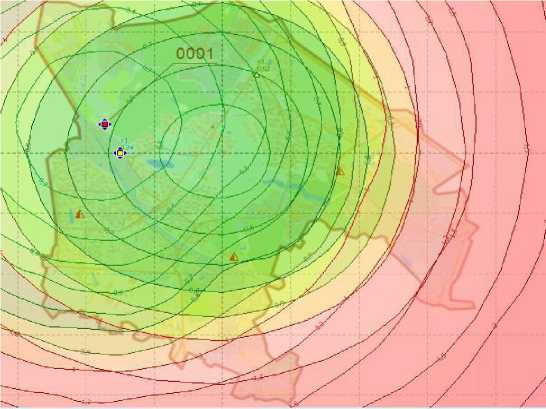

Рис. 3. Распространение HNO 3 над территорией города при неблагоприятных погодных условиях (скорость ветра = 0,5 м/с, осадков – нет)

Поля рассеивания концентрации загрязнителя учитывают характеристику предприятия: круглосуточный режим работы, количество труб (1 шт.), высоту трубы (H = 100 м), количество цехов (1 шт). Также программа позволяет учесть температуру выхода газоводущной смеси (Твых = 70 °С), внешнюю температуру окружающей среды (Tос = 70 °С), максимальную скорость ветра (v = 0,5 м/с), коэффициент, отвеча- ющий за рельеф местности (ȵ = 1), преобладающую розу ветров в городе и т.д.

Концентрация загрязнителя при отсутствии ветра и осадков, иными словами, при неблагоприятных условиях не превышает максимально разовые по нормативу (ПДК м.р. (NO 2 ) = 0,3 мг/м3).

Возможность химической реакции с образованием вторичного загрязнителя HNO 3 оценивается значением энергии Гиббса, определяемой из уравнения [5]:

AG = AH

-TAS,

где ΔH – энтальпия, кДж/моль;

ΔS – энтропия, Дж/(моль∙К);

T – абсолютная температура, К.

Зависимость (4) справедлива только для температуры воздуха 298 К.

AGf = AHr298 - T • ASr ,298 - T(AaM 0 + AbM 1 + AcM 2 )

Члены уравнения Δa, Δb, Δc, M 0 , M 1 , M 2 при соответствующих температурах приводятся из справочных таблиц, которые не зависят о природы веществ, а зависят только от температуры.

Режим и основные параметры функционирования предприятия описаны к рис. 2. Расчет значения среднесуточной концентрации HNO3 находится из уравнения хи- мической реакции NO2 +H2O → HNO3 и принимается равной 2,472∙10-4.

Расчеты показывают, что превышение этого загрязнителя могут быть лишь незначительными, не выходя за границу предельно-допустимых. В то же время, эти расчеты наводят на мысль о том, что необходимо периодически строить поля рассе- ивания различных загрязнений и следить за их поведением в атмосфере [5].

Результаты расчетов свидетельствуют о незначительном загрязнении воздушного бассейна города, что соответствует общей статистике территориального органа Роспотребнадзора г. Зеленограде. Заявления граждан на определенный дискомфорт, вышениям ПДКзв., зафиксированным системой мониторинга и приведенным в таблице 1.

Взаимодействие химических соединений в реальности может повлечь появление и вторичного загрязнителя HNO 3 , но в условиях города, его концентрация будет незначительна.

следует, очевидно, отнести к редким пре-

Список литературы Экомониторинг воздушной среды города Зеленограда

- Кольцова, О. В. Физико-химическое моделирование превращений ингредиентов воздушной среды в системе мониторинга на примере г. Зеленограда: специальность 05.11.13 "Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий": диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Кольцова Ольга Владимировна. - Москва, 2012. - 147 с.

- Кольцова, О. В. Физико-химическое моделирование превращений ингредиентов воздушной среды в системе мониторинга на примере г. Зеленограда: специальность 05.11.13 "Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Кольцова Ольга Владимировна. - Москва, 2012. - 26 с.

- Термодинамические реакции вторичных химических превращений при мониторинге воздушной среды города Зеленограда - центра Отечественной микроэлектроники / В. Б. Кольцов, Н. М. Ларионов, О. В. Кольцова, Е. И. Гуляева // Природообустройство. - 2014. - № 1. - С. 9-13.

- Кольцов, В. Б. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: Учебник и практикум / В. Б. Кольцов, О. В. Кольцова. - 1-е изд. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство ЮРАЙТ", 2014. - 588 с. - (Бакалавр. Академический курс). -.

- ISBN: 978-5-9916-3548-6 EDN: TYPCHH

- Физико-химическое моделирование превращений ингредиентов воздушной среды в промышленных городах / В. Б. Кольцов, Н. М. Ларионов, О. В. Кольцова, Е. И. Гуляева // Известия высших учебных заведений. Электроника. - 2014. - № 1 (105). - С. 19-26.