Экономическая безопасность Арктики в условиях цифровой экономики

Автор: Гуреева Марина Алексеевна

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены аспекты обеспечения экономической безопасности России в связи с развитием процессов нарастания присутствия США и их западных партнеров в Арктике. Проанализирована тенденция появление новых центров экономической силы, таких как Китай и его стратегии в отношении арктических районов. Показана необходимость развития отечественных инновационных технологий, основанных на цифровизации, в добывающих отраслях для их реализации в российском сегменте Арктики. Заострено внимание на том, что подобные технологии не должны создавать дополнительные риски техногенных катастроф в такой хрупкой природной экосистеме, какой является Арктика.

Экономическая безопасность, арктика, резервы, углеводородное топливо, экосистема, вызовы и угрозы, цифровая экономика, инновационные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/148309671

IDR: 148309671 | УДК: 330.3 | DOI: 10.25586/RNU.V9276.20.03.P.014

Текст научной статьи Экономическая безопасность Арктики в условиях цифровой экономики

Для глобальной экономики в ее современном состоянии присуща смена стратегических приоритетов длительного периода. Это прежде всего диктуется повышением значения национальных интересов и национальной экономической безопасности.

В таких новых условиях транснациональные корпорации, которые доминировали на рынке более четверти века, вынуждены проводить модернизацию инструментария своего влияния на экономику, а также в определенной мере смириться с утратой позиций.

Наблюдается появление новых центров экономической силы, таких как Китай. Этот процесс будет только набирать обороты в будущем, так как существующее экономическое неравенство, выраженное в том, что 15% населения планеты потребляет более половины мировых ресурсов, будет неизбежно и постепенно сглаживаться. Это, в свою очередь, стимулирует появление новых очагов напряженности с высокой вероятностью военных конфликтов.

В начале XXI в. тенденции развития арктического района России изменяются кардинально в соответствии со смещением позиций этого региона в геополитической ситуации современного мира. Такие кардинальные изменения неизбежно коснутся и экономических процессов.

В современных условиях роль арктических районов в стратегическом аспекте общенациональной безопасности России, эффективной интеграции ее национальной экономики с мировым хозяйством только возрастает. В свою очередь, усиление внимания к Арктике со стороны ряда государств можно рассматривать в качестве вызова национальной безопасности России в длительной перспективе.

На заседании Совета безопасности по вопросу реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике 23 апреля 2014 г. президентом В.В. Путиным было отмечено, что в Арктике «скон-

16 в ыпуск 3/2020

центрированы практически все аспекты национальной безопасности: военно-политический, экономический, технологический, экологический и ресурсный» [4].

Как отмечалось в научно-аналитическом докладе Института экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН «Вызовы и угрозы национальной безопасности в Российской Арктике» [3], наблюдается усиление противостояния между Россией и западными странами.

В последние годы США и ведущие страны Североатлантического договора (НАТО) интенсифицировали свои усилия в направлении наращивания своего политического, экономического и военного присутствия в Арктике. Существенно возрос заметный интерес к природным ресурсам данного района со стороны КНР. Прежде всего это проявляется в наращивании мощи и численности флота ледоколов, что позволит Поднебесной осуществить на практике постулат комбинированного присутствия – сочетание экономического освоения территории с возможностью применения военно-морской силы.

Серьезной угрозой экономической безопасности России является секторная санкционная политика США, Канады и стран Европейского союза. Эта политика санкций касается значительной части ведущих российских ресурсных корпораций. Секторальные санкции включают запрет на ввоз в Россию технологий, оборудования и инновационной техники, а также существенные ограничения на предоставление кредитов на международном уровне.

Необходимо учитывать в данной ситуации, что зависимость нефтегазовой отрасли России от зарубежных технологий находится на уровне 75–80%. Ответом на такую политику санкций является политика активного импортозамещения и интенсификации исследований и разработок.

Однако период преодоления последствий санкционной политики западных стран будет весьма длительным, если принять во внимание наличие существенных ограничений в финансовых ресурсах [12].

Серьезные проблемы в сфере обеспечения национальной безопасности возникают по необходимости демилитаризации границ континентального шельфа прибрежных арктических стран в Северном Ледовитом океане. В августе 2016 г. Российская Федерация подала в Комиссию ООН заявку относительно разграничения шельфа. Тем не менее рассмотрение этой заявки началось в конце 2016 г. Заявка включает результаты комплексных исследований в географической и геологической областях. При удовлетворении указанной заявки Россия может получить дополнительно примерно 1,2 млн км2 площади арктического шельфа [5].

Кроме указанных проблем учету следует подвергать и тенденции изменения климата в арктическом районе. Развитие потепления по причине парникового эффекта скажется на улучшении условий для проводки судов по всей трассе Северного морского пути. С другой стороны, эти процессы активизируют таяние вечной мерзлоты с возможными катастрофическими последствиями для всей инфраструктуры, включая промышленные, транспортные, социальные и другие объекты.

Среди исследователей превалирует мнение, что с точки зрения внутренних процессов в экономике обособление зоны Арктики от северных территорий является условным и зачастую неоправданным [15]. При этом критерии для такого деления до сих пор официально не установлены. Если подходить к данной проблеме с позиции административного территориального деления, то большая часть арктических территорий не является обособленной,

Гуреева М.А. Экономическая безопасность Арктики...

а выступает в качестве неотъемлемой части северных субъектов Российской Федерации.

Другой важной проблемой является область нормативно-правового регулирования. В арктических регионах применяются так называемые северные законы. Поэтому при необходимости арктические регионы рассматриваются с обособлением арктической подсистемы [2].

В связи со сказанным можно констатировать, что при определении стратегических вызовов и угроз экономической безопасности, а также при разработке политики по экономическому развитию Арктической зоны на длительную перспективу России следует базироваться на двух краеугольных принципах:

-

• глобальности – российская Арктика является составной частью мировой Арктики. А посему процессы, развивающиеся в ней, следует исследовать и анализировать с ориентировкой на международные тенденции и нормативные акты, учитывать расстановку сил влияния в данном регионе с реализацией всех возможностей для выгодного сотрудничества с другими государствами;

-

• суверенности – российская Арктика является неотъемлемой частью национальной социально-экономической системы. Поэтому меры регулирования в данном районе должны иметь строгую направленность на защиту национальных экономических и территориальных интересов нашей страны. Это особенно важно, если принять во внимание общий рост международной напряженности в последнее время.

В Стратегии национальной безопасности [7] главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в экономической сфере названы:

-

• сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики;

-

• снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры;

-

• потеря контроля над национальными ресурсами;

-

• ухудшение состояния сырьевой базы промышленности, энергетики;

-

• отсутствие равномерности в развитии регионов и ускоренное нарастание трудонедостаточности;

-

• слабая защищенность национальной финансовой системы;

-

• наличие условий для развития коррупции и криминализации хозяйственных и финансовых отношений;

-

• незаконная миграция.

Очевидно, что сохранение экспортноимпортной ориентации национальной экономики является определенной угрозой.

Все субъекты России, за исключением Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, попали в группу с низким уровнем экономического развития. Имеется высокая линейная корреляция между разнообразием отраслевой структуры валовой добавленной стоимости, вычисленной с помощью индекса Шеннона, и ВРП на душу населения арктических субъектов России (–0,828).

Чем менее диверсифицирована экономика арктической территории и чем больше в ней доля добычи полезных ископаемых (от 3,4% в Архангельской области до 67,5% в Ненецком автономном округе), тем больше продукта она производит на одного жителя. В тех арктических регионах России, где добыча полезных ископаемых составляет менее 15% добавленной стоимости, показатель ВРП на душу населения близок к среднемировому.

В то же время Ненецкий автономный округ демонстрирует высочайший в Мировой Арктике показатель ВРП, превосходя Карелию в 15,6 раза. Высокое значе-

18 в ыпуск 3/2020

ние показателя отраслевого разнообразия в субъектах российской Арктики свидетельствует о слабом развитии всех их отраслей. Подобного разрыва нет ни в одной другой арктической стране. В Канаде разница между лидером (северо-западными территориями) и самым отстающим регионом составляет 2,2 раза.

В Норвегии ВРП отличается между регионами несущественно (менее чем на четверть). Это отчасти объясняется тем, что добыча на континентальном шельфе, согласно статистическому учету Норвегии, не относится ни к одному населенному региону. Поэтому при методике подсчета ее валовой продукт делился между всеми территориями пропорционально численности их населения.

Суммируя сказанное, можно сделать следующее заключение. Россия лидирует по численности населения и объему ВРП, но уступает Канаде по площади территории в арктической зоне. США занимают второе место по населению и ВРП. Наименее экономически освоенные арктические территории – в Канаде и Дании. Скандинавские страны и Исландия, несмотря на малую площадь, сравнимы с лидерами по вкладу в численность населения и ВРП.

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 г. [8] предполагает осуществление ряда фундаментальных инвестиционных проектов. Высокие издержки экономической и хозяйственной деятельности в Арктике определяют целесообразность развертывания здесь масштабных проектов, способных в наибольшей степени реализовать эффекты экономии на объеме операций. Среди них обособляется ряд проектов, которые объединяют Арктику с освоенными районами и территориями страны, и другие, которые полностью привязаны к Арктической зоне.

К первой группе относится создание новых транспортных коридоров. Транзитная функция Северного морского пути будет укрепляться постепенно. Сначала в несколько раз увеличатся объемы перевозки в западном секторе из Белого, Баренцева и Печорского морей за счет реализации проекта освоения арктического шельфа. Затем по мере снижения институциональных рисков и формирования эффективной системы спутникового сопровождения, отвечающей всем нормам международного морского права по безопасности мореплавания, будет реализована транзитная перевозка грузов из Европы в Азию.

Ко второй группе проектов по освоению Арктической зоны относится освоение Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, а также богатых месторождений углеводородного топлива на шельфе Баренцева и Печорского морей. При решении поставленных задач необходимо удовлетворять новые требования по защите населения и территорий региона от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

В процессе освоения Арктической зоны на ее территории предусматривается размещение объектов, которые потенциально могут служить виновниками чрезвычайных ситуаций техногенного плана. К таким объектам следует отнести нефтепроводы, нитки газопроводов, предприятия по добыче, переработке и хранению углеводородов, электростанции на атомном топливе, химически опасные объекты, пожароопасные объекты и коммуникации.

Существенный ущерб населению и экономике арктических территорий может быть причинен непредсказуемыми и опасными гидрометеорологическими и природными процессами и явлениями разрушительной силы. К данным явлениям относятся шквальные ветры, сильные

Гуреева М.А. Экономическая безопасность Арктики...

морозы, весенне-летние половодья с ледовыми заторами на полноводных реках. Эти явления проявляются на фоне глобального планетарного потепления, которое в полярных районах более разрушительно по сравнению со средним уровнем на планете.

В качестве составной части Стратегия экономического развития Севера включена в общую стратегию национального развития Российской Федерации. Данная стратегия учитывает специфические факторы, присущие северным и арктическим районам: неоднородность их пространства и неравномерность динамики развития. Стратегическим документом, на основе которого осуществляется планирование обеспечения экономической безопасности, выявление вызывов, угроз, целей и текущих задач в данной сфере, является Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. [9].

В.К. Сенчагов предложил следующее определение: «Экономическая безопасность – это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается защита национальных интересов, достаточный оборонный потенциал и социально направленное развитие страны» [13].

Интересы государства в сфере экономики включают, по его мнению, долгосрочный и устойчивый экономический рост, повышение конкурентоспособности хозяйственного комплекса, рост благосостояния граждан.

Л. Абалкин считал необходимым рассматривать экономическую безопасность как совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию [1].

Для анализа складывающейся ситуации применяется система количественных и качественных критериев экономической безопасности, которые также служат базой для оценки ущербов и угроз их возникновения. Каждый критерий оценивается отдельными показателями экономической безопасности. В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. сформулирована комплексная система из 40 показателей, предназначенная для оценки уровня экономической безопасности. В то же время лимитирующие (пороговые) уровни для обозначенного круга показателей не отмечены.

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН разработал систему показателей экономической безопасности и их пороговые значения для арктического региона – Мурманской области и провел оценку уровня экономической безопасности [14].

При формировании системы обеспечения экономической безопасности необходимо исходить из следующих принципов:

-

1. Комплексность – защита национальной экономики от всех возможных внутренних и внешних угроз. При этом должна быть обеспечена не только защита экономики страны, но и созданы условия для ее устойчивого роста.

-

2. Непрерывность – нельзя защищать свои интересы в определенный период времени, процесс защиты должен быть постоянным, меняться могут модели защиты (меры, экономическая политика).

-

3. Своевременность – предупреждение потенциальных и нейтрализация существующих угроз экономической безопасности. Эффективность системы обеспечения экономической безопасности на национальном уровне во многом зависит от предупреждающих мер.

-

4. Обоснованность (целесообразность) – ввиду ограниченности ресурсов затраты на обеспечение экономической безопас-

20 в ыпуск 3/2020

-

5. Эластичность – возможность и способность органов власти быстро менять меры, направленные на устранение и предупреждение угроз экономической безопасности, в зависимости от развития событий и характера опасности.

-

6. Равнозащищенность – все направления экономической безопасности должны иметь одинаковый уровень защиты. В противном случае нельзя утверждать о высоком уровне защиты национальной экономической безопасности.

-

7. Совершенствование – в целом система экономической безопасности должна всегда как можно быстрее подстраиваться к новым условиям и эффективно отвечать на происходящие изменения.

ности должны быть научно обоснованы (необходимо осуществлять сопоставление объемов возможного ущерба и затрат на обеспечение безопасности).

Природные ресурсы российской Арктики (природный газ) являются стратегическим фактором обеспечения региональной и национальной экономической безопасности. С позиций национальной экономической безопасности, а также для развития экономики отдельных северных регионов доминирующее значение имеют запасы нефти и газа. Перспективными на наличие запасов нефти и газа признаны 43% ее континентальной суши и 70% площади континентального шельфа.

Запасы нефти, природного газа и конденсата, которые можно извлечь из недр российской арктической зоны, в пересчете на единицы условного топлива оцениваются в 245 млрд т, включая запасы в недрах морского дна на уровне 94 млрд т. Объем этих топливно-энергетических ресурсов, хранящихся пока в недрах, оценивается на уровне 18 трлн долл. (табл.). Объем разведанных ресурсов в данное время составляет 26% от общей ресурсной составляющей. По составляющим разведанные запасы раскладываются следующим образом: в континентальной зоне разведано примерно 40% запасов, а в акваториальных областях эта величина не превышает 5%. По флюидному составу в недрах арктических зон России превалируют запасы свободного газа на уровне 77%.

Природная ценность и объем извлекаемых ресурсов нефти и газа в недрах Арктической зоны России

|

Нефтегазоносная провинция |

Природная ценность ресурсов в недрах, млрд долл. |

Объем извлекаемых ресурсов, млрд т топлива (условного) |

|

Западносибирская (арктическая суша и море) |

11 562,5 |

161,7 |

|

Баренцево-Карская (море) |

2 271,8 |

32,4 |

|

Тимано-Печорская (суша и море) |

1142,0 |

14,5 |

|

Енисейско-Анабарская (суша) |

961,0 (извлекаемые) |

13,5 |

|

Север Сибирской платформы и Чукотка (суша и море) |

1739,0 |

23,0 (оценка) |

|

Итого |

17 676,0 |

245,1 |

Анализ существующих прогнозов показывает, что к 2030 г. собственная добыча природного газа в Европейском союзе снизится не менее чем в 3 раза – до 60 млрд м3 (Норвегия, Нидерланды). Однако импорт по трубопроводам останется практически на прежнем уровне – 220–230 млрд м3. Зато ускоренными темпами должны расти поставки сжиженного природного газа, которые в рассматриваемом периоде практи-

Гуреева М.А. Экономическая безопасность Арктики...

чески сравняются с «трубными» и достигнут 190–2000 млрд м3 [11].

В российской Арктической зоне накоплены большие запасы углеводородов. Для разработки этих месторождений большинство нефтегазовых проектов на северных территориях требует инновационных технологий, гарантирующих привязку к импортному оборудованию. Такие технологии должны быть ориентированы на снижение себестоимости добычи углеводородов и строительства инфраструктуры в суровых климатических условиях.

Для поступательного освоения северных месторождений необходимо развитие целого инновационного комплекса технологий геологоразведки, добычи и транспортировки углеводородов. Указанные технологии геологоразведки должны экономически оправдываться, а также гарантированно обеспечивать сохранность природной экосистемы региона.

В прогнозе развития мировой энергетики до 2030 г. сказано, что «ямальский порт Сабетта – самый молодой морской порт России, океанский экспортный терминал проекта “Ямал-СПГ” – в 2017 г. стал абсолютным лидером по росту грузооборота среди морских портов России. По итогам года порт Сабетта, начавший в декабре экспортные поставки сжиженного природного газа, нарастил перевалку на 280,7% по отношению к 2016 г. (с 2,845 до 7,987 млн т). В первую пятерку по росту грузооборота в минувшем году вошли арктический порт Кандалакша – 202,9% (с 801,5 до 1,625 тыс. т), небольшой дальневосточный порт Зарубино – 172% (со 110 до 189 тыс. т), сахалинские порты Невельск – 163,8% (с 1,062 до 1,740 млн т) и Шахтерск – 155,6% (с 3,987 до 6,202 млн т)» [Там же].

Компания «Газпром нефть» на платформе «Приразломная» достигла добычи четырехмиллионной тонны нефти сорта ARCO. Челночный танкер «Совкомфлота» «Кирилл Лавров» с этой юбилейной тонной нефти стал 60-м с начала промышленного освоения данного арктического месторождения.

Мировой спрос на нефть марки ARCO обусловливается ее особенностями. К таким особенностям прежде всего следует отнести высокую плотность (около 906 кг/м3), повышенное содержание серы и битумов. Указанный сорт нефти имеет низкий показатель коксового остатка, большое количество фракций. Это делает его особенно востребованным для производства различных масел и смазок.

К стратегическим приоритетам деятельности Государственной комиссии по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации относится соблюдение национальных интересов Российской Федерации в данном регионе, совершенствование рациональной системы северных и арктических коммуникаций, а также согласование оборонной, производственной и экономической деятельности в Арктике с другими государствами.

Российская Арктика производит 12–15% ВВП страны, чем обеспечивается около четверти экспорта России. В данном регионе наблюдается высокая доля добавленной стоимости для предприятий добывающих отраслей (примерно 60%), в то время как в других странах она существенно ниже (в Гренландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии – не более 15%; на Аляске и в Канаде – около 30%). В настоящее время примерно 65% от общих богатств Арктики создается в России [10].

В проекте Федерального закона Российской Федерации «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» опорная зона развития в Арктике (далее – опорная зона) определяется как «комплексный

22 Выпуск 3/2020

проект планирования и обеспечения социально-экономического развития Арктической зоны, направленный на достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике, предусматривающий синхронное взаимоувязанное применение действующих инструментов территориального и отраслевого развития и механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства» [6]. Эти зоны предполагается создавать с целью формирования условий для освоения природных ресурсов. Также они будут создаваться для совершенствования транспортной инфраструктуры, развития Северного морского пути и бизнеса.

Уже наступил неизбежный этап развития экономики – ее цифровая трансформация. В условиях Арктики внедрение цифровых технологий сталкивается с труд- ностями, которые заключаются в слабой телекоммуникационной инфраструктуре региона, сложных климатических условиях для эксплуатации оборудования (требуется изготовление оборудования по специальному северному варианту, рассчитанному на низкие температуры окружающей среды), а также достаточно резких различиях в экономическом уровне территорий.

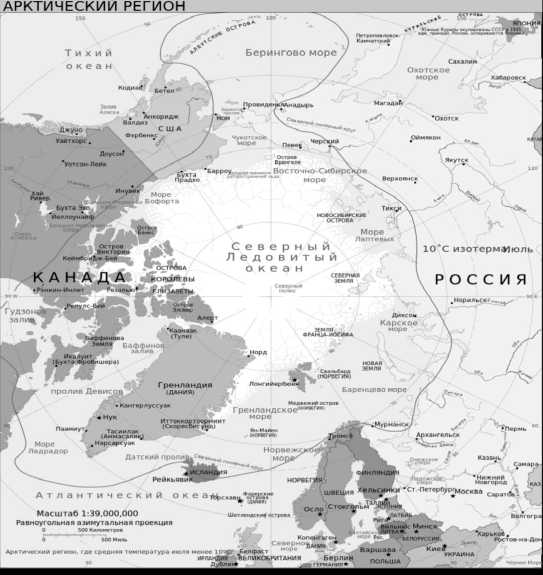

В то же время необходимость цифровизации арктических районов диктуется теми возможностями, которые открывает цифровизация в аспекте повышения качества жизни, функционирования органов власти и оптимизации производственных процессов. На рисунке показана Арктика, представляющая собой огромный резерв ресурсов для развития мировой экономики. Этот регион может стать платформой сотрудничества, а может стать источником риска военных конфликтов.

Арктический регион

Гуреева М.А. Экономическая безопасность Арктики... 23

Список литературы Экономическая безопасность Арктики в условиях цифровой экономики

- Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 5-9.

- Васильев В.В. Методология комплексного природохозяйственного районирования северных территорий и российской Арктики: Апатиты: КНЦ РАН, 2013. 260 с.

- Вызовы и угрозы национальной безопасности в Российской Арктике. Научно-аналитический доклад / под науч. ред. В.С. Селина, Т.П. Скуфьиной, Е.П. Башмаковой. Апатиты: КНЦ РАН, 2017. 53 с.

- Заседание Совета безопасности по вопросу реализации государственной политики в Арктике // Президент России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/20845 (дата обращения: 14.05.2020).

- Козьменко С.Ю., Щеголькова А.А. Особенности разграничения морского пространства Арктики // Морской сборник. 2014. № 5. С. 41-45.