Экономическая дифференциация населения России

Автор: Литвинов В.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Мониторинг доходов и уровня жизни населения России

Статья в выпуске: 4 (170), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье уточняется содержание понятия дифференциации и ее уровня. Обосновывается подход к оценке единичного значения коэффициента дифференциации, отмечается его достаточно устойчивый рост. Рассматриваются изменения коэффициента фондов по пятилетним периодам. Рассматривается увеличение абсолютной разницы в уровнях покупательной способности 10%-й группы населения с наивысшими доходами и 10%-й группы населения с наименьшими доходами, выраженное количеством наборов прожиточного минимума

Дифференциация, коэффициент дифференциации и его единичное значение, коэффициент (индекс) джини, коэффициент фондов, покупательная способность денежных доходов населения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181634

IDR: 143181634

Текст научной статьи Экономическая дифференциация населения России

Иначе говоря, исследование дифференциации доходов не должно рассматриваться в отрыве от фактически достигнутого их (доходов) уровня, их (доходов) покупательной способности. Никого не удовлетворит формальное равенство, то есть отсутствие дифференциации на уровне корки хлеба. Более того, оценка достигнутого уровня доходов должна вестись не только в динамике, но и в сравнении с другими странами.

В современных публикациях весьма «модно» рассуждать об « уравниловке », действовавшей в СССР. Говорится об имевших место деформациях в распределении доходов и заработной платы, подавлении, имеющей объективный характер дифференциации. В тоже время все настойчивее звучат рассуждения о так называемой « чрезмерной » дифференциации населения в настоящее время.

Между тем, за всеми подобными рассуждениями, как правило, скрыто либо серьезное непонимание, либо попросту нежелание видеть очевидное, полнейшее пренебрежение, в частности, к характеристике собственно уровня того явления, о котором говорится.

Речь не о «5-ти» или «15-ти» кратном значении показателя дифференциации. Речь о собственно « единичном » значении в указанном коэффициенте: «5 к 1» или «15 к 1». Без определения того, что стоит за указанной «1-цей» вообще нельзя серьезно рассматривать обозначенную проблему. Забвение этого «золотого правила» по существу объединяет радетелей советской плановой системы с нынешними сторонниками «регулирования» рыночной экономики.

Однако в подходах к решению проблемы дифференциации и выводах, которые из этого решения делались и делаются в настоящее время, имеются существенные различия.

Фактически надо признать их разнонаправленный характер. Если при «социализме» уровень «1-цы» дифференциации постоянно повышался при одновременном снижении ее общего масштаба, то в условиях построения «нового капитализма» в России дифференциация резко выросла при практически неизменном, к сожалению, уровне ее «1-цы». По существу можно сказать, что из одной крайности «кинулись» в другую.

В этих условиях центральными становятся вопросы смягчения социального расслоения на основе установления сбалансированного равновесия между разнодоходными группами населения.

К сожалению, Федеральная служба государственной статистики при характеристике дифференциации акцентировала внимание, по сути, на второстепенных вопросах: « прогиба кривой Лоренца » и изменениях так называемого « коэффициента Джини », лишь опосредовано отражающего общую меру дифференциации населения по уровню доходов.

Построение кривой Лоренца является основой для расчетов индекса Джини, характеризующего накопление изучаемого признака (доходов) в зависимости от накопления элементов совокупности (населения). В прямоугольной системе координат кривая Лоренца является выпуклой вниз и проходит под диагональю единичного квадрата с координатами: 0.0; 0.1; 1.1; 1.0.

В случае равномерного распределения каждая совокупность (группа населения) имеет доход, пропорциональный своей численности. Чем больше отклонение кривой Лоренца от диагонали, тем больше степень неравномерности распределения признака (доходов) в совокупности. Эту степень неравномерности распределения выражают через площадь, заключенную между диагональю квадрата и кривой Лоренца и отнесенной к площади треугольника, равной ½. Указанное соотношение и получило название индекса (коэффициента) Джини.

Индекс Джини (коэффициент концентрации), определяя степень отклонения фактически сложившегося распределения доходов по группам населения от линии их теоретически возможного равномерного распределения, и комплексно характеризуя процесс сосредоточения денежных доходов по группам населения, лишь косвенным образом отражает собственно «концентрацию доходов» в узком смысле этого слова, то есть стремление «стянуть» все доходы в одни руки.

В случае, когда индекс Джини приближается к единице, тогда имеется абсолютно неравномерное распределение денежных доходов при их полной концентрации. И наоборот, если индекс Джини стремится к нулю, тогда имеем абсолютно равномерное распределение денежных доходов и «нулевую» концентрацию.

Таким образом, при характеристике дифференциации акцент был явно смещен на оценку «равномерности» распределения доходов при полнейшем фактическом игнорировании уровня самих доходов. Следовательно, при вынесении оценок успешности или неуспешности развития выполнение условия «равномерности» и соответствующего изменения коэффициента Джини стало основным критерием при характеристике дифференциации населения.

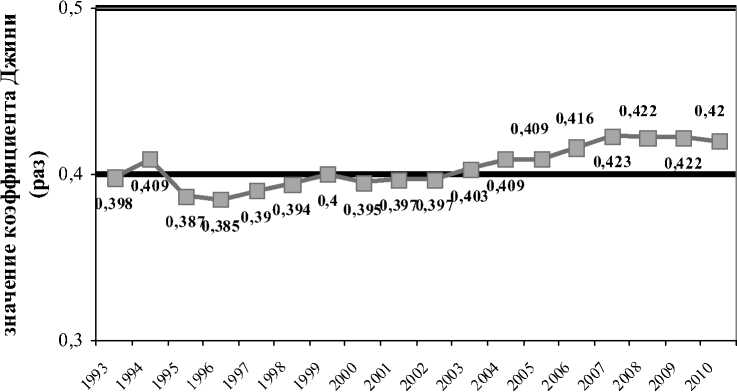

Отметим еще раз, главное, на что обращалось внимание, это «прогиб» кривой Лоренца, большее или меньшее отклонение от линии «равномерного» распределения, которое количественно характеризуется коэффициентом Джини. Последствия такого подхода не преодолены до сих пор. Сведения об изменении коэффициента Джини в современной России представлены в таблице 1.

Таблица 1

Изменение коэффициента Джини (КДж) в период 1991-2010 гг., разы2

|

Годы |

КДж |

Годы |

КДж |

Годы |

КДж |

Годы |

КДж |

|

1991 |

0,260 |

1996 |

0,385 |

2001 |

0,397 |

2006 |

0,416 |

|

1992 |

0,289 |

1997 |

0,390 |

2002 |

0,397 |

2007 |

0,423 |

|

1993 |

0,398 |

1998 |

0,394 |

2003 |

0,403 |

2008 |

0,422 |

|

1994 |

0,409 |

1999 |

0,400 |

2004 |

0,409 |

2009 |

0,422 |

|

1995 |

0,387 |

2000 |

0,395 |

2005 |

0,409* |

2010 |

0,420 |

* – данные уточнены Росстатом по сравнению с ранее опубликованными.

Из таблицы 1 хорошо просматривается фактическая « беспомощность » использования коэффициента Джини для характеристики процесса дифференциации населения. Начиная с 1993 г. и до 2005 г., значения указанного коэффициента практически оставались на одном и том же достаточно стабильном уровне – около 0,400. Иначе говоря, если не брать во внимание «стартовые» 1991-1992 гг., когда была иная ситуация, судить о происходящих в обществе процессах с помощью данного показателя не представляется возможным.

Достаточно хорошо это видно, если сравнить, например, между собой значения коэффициента Джини за 1994 г. и 2004 г., когда указанный коэффициент оказался равным, соответственно 0,409 и 0,409. Поэтому на сегодняшний день многие исследователи в России оказались «заложниками» выбранной модели, в рамках которой анализ происходящих серьезных изменений на основе коэффициента Джини просто невозможен. Наглядное представление об этом дает рисунок 1.

годы

Рис. 1. Значения коэффициента Джини в период 1993-2010 гг.

Данный показатель еще как-то, с известными оговорками может быть использован для «грубых» сопоставлений стран или отдельных регионов, но «улавливать» происходящие в обществе «более тонкие» процессы дифференциации населения он не в состоянии. Индекс Джини может лишь опосредовано отражать общую меру дифференциации доходов населения. Однако при этом не надо смешивать концентрацию как сосредоточение чего-либо с дифференциацией как отличия (различия) частей целого. Под дифференциацией подразумевается, прежде всего, отличие варьирующего признака как взвешенной величины в крайних группах. В частности, индекс Джини не может прямо использоваться для характеристики дифференциации денежных доходов населения, а, значит, для ее изучения надо применять особые показатели. 3

Прежде всего, речь идет о квантильных (процентильных) коэффициентах дифференциации, а именно, о фондовом коэффициенте и децильном коэффициенте дифференциации. Представление о фондовом коэффициенте дает таблица 2.4

Таблица 2

Изменение коэффициента фондов (Кф) в период 1991-2010 гг., разы

|

Годы |

К ф |

Годы |

Кф |

Годы |

Кф |

Годы |

Кф |

|

1991 |

4,5 3 |

1996 |

13,1 |

2001 |

13,9 |

2006 |

16,0 |

|

1992 |

8,0 4 |

1997 |

13,6 |

2002 |

14,0 |

2007 |

16,8 |

|

1993 |

11,2 |

1998 |

13,8 |

2003 |

14,5 |

2008 |

16,8 |

|

1994 |

15,1 |

1999 |

14,1 |

2004 |

15,2 |

2009 |

16,7 |

|

1995 |

13,5 |

2000 |

13,9 |

2005 |

15,2* |

2010 |

16,5 |

– данные уточнены Росстатом по сравнению с ранее опубликованными.

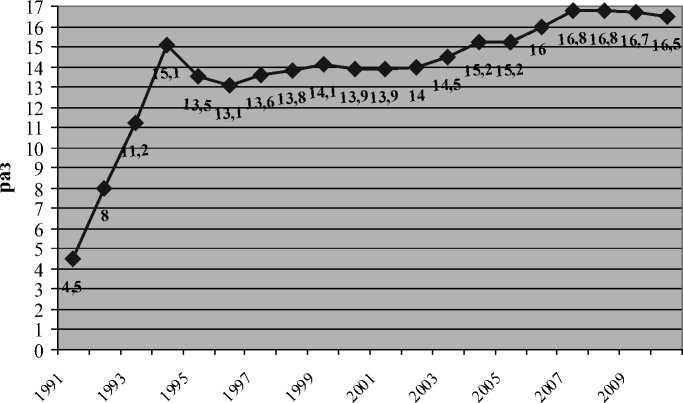

В отличие от практически неизменного, особенно, за последние десять лет коэффициента (индекса) Джини (КДж) относительно коэффициента фондов (Кф) отмечается достаточно устойчивый рост. В соответствии с этим параметром дифференциация по сравнению с 1991 г. выросла в три с лишним раза. Даже в сравнении с 1993 г. этот рост составил свыше 130%. Более того, есть вероятность предполагать и дальнейшее увеличение данного показателя. (По прогнозам Минэкономразвития РФ коэффициент фондов (Кф) мог вырасти в 2007 г. до значения 16,1 раза). Вероятно, «достигнутый» к 2008 г. уровень дифференциации, пока еще не предел.5 Представление об изменении фондового коэффициента дифференциации дает рисунок 2.

годы

Рис. 2. Изменение коэффициента фондов (Кф) в период 1991-2010 гг.

На рисунке 2 хорошо видно общее возрастание коэффициента фондов в рассматриваемый период. Даже одного взгляда уже вполне достаточно, чтобы подвергнуть серьезным сомнениям высказывания «о возврате к прежним значениям» данного показателя на современном этапе развития нашего общества.

Среди тех, кто выдвигает подобные предложения, вряд ли найдутся желающие оказаться, например, опять в кризисном 1992 г., когда значение коэффициента фондов было примерно вдвое ниже нынешнего. Более того, даже общие рассуждения «о допустимом пороге» следует, видимо, признать несостоятельными, поскольку на сегодня отсутствуют строгие научные критерии как «допустимости-недопустимости», так и самого этого «порога» в значениях коэффициента фондов6.

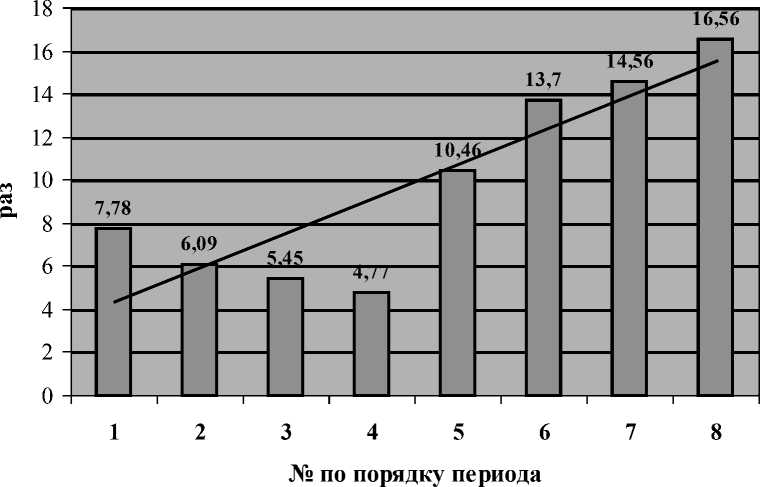

Отмеченные изменения дифференциации населения особенно хорошо видны при укрупнении интервалов. Представление об этом дают таблица 3 и рисунок 3.

Таблица 3

Изменение коэффициента фондов (Кф) по пятилетним периодам, разы

|

№ по порядку |

Период |

К ф |

|

1 |

1971 – 1975 гг.* |

7,78 |

|

2 |

1976 – 1980 гг.* |

6,09 |

|

3 |

1981 – 1985 гг.* |

5,45 |

|

4 |

1986 – 1990 гг.* |

4,77 |

|

5 |

1991 – 1995 гг. |

10,46 |

|

6 |

1996 – 2000 гг. |

13,70 |

|

7 |

2001 – 2005 гг. |

14,56 |

|

8 |

2006 – 2010 гг. |

16,56 |

* – авторский расчет

Рис. 3. Изменение коэффициента фондов (Кф) по пятилетним периодам

Как свидетельствуют приведенные данные, в рассматриваемый период четко прослеживаются две прямо против оположные тенденции изменения коэффициента фондов (Кф).

Первая тенденция («на снижение») отмечалась в период 1971–1990 гг., когда коэффициент фондов уменьшился с 7,78 раза до 4,77 раза, то есть сократился почти вдвое.

Другая тенденция («на увеличение») стала характерна для современного этапа развития России, когда коэффициент фондов резко поменял общую направленность динамики (рост с 4,77 раза с конца 80-х гг. до 10,46 раз в период 1991-1995 гг., то есть увеличился более чем вдвое) и в дальнейшем продолжил последовательное увеличение. На сегодняшний день коэффициент фондов достиг значения – около 17 раз.

Для более глубокого понимания происходящих в области дифференциации процессов особенно важна характеристика единичного значения в указанном коэффициенте дифференциации – как в номинальном выражении, так и в его реальной покупательной способности. Фондовый коэффициент дифференциации часто представляют лишь как выражение, например – 15 раз. На самом деле указанный коэффициент должен рассматриваться как «15» к «1». То есть в разных обстоятельствах имеет принципиальное значение сама величина указанной « единицы ».

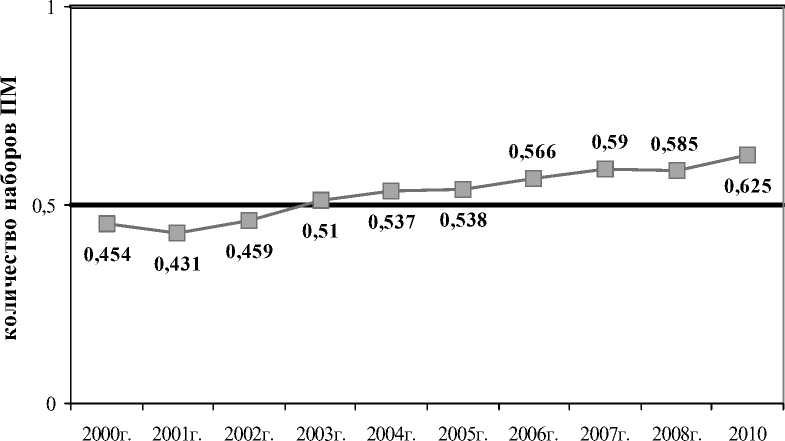

Как показывают расчеты, в период 1995-2010 гг. среднедушевой денежный доход первой 10%-ной группы населения с наименьшими доходами (первый дециль) оставался крайне низким и по своему размеру фактически был на уровне половины (0,5-0,6) величины прожиточного минимума (ПМ) на душу населения.

Его изменения в указанный период были весьма незначительны, а, значит, рассуждать в этих условиях о целесообразности ликвидации, так называемого «чрезмерного» прогиба кривой Лоренца представляется совершенно неуместным, если не стремиться обратно в «царство грубоуравнительной свободы». Ведь даже простое произведение 0,6 ПМ и 16,5 раза равно примерно лишь 10 ПМ для верхнего дециля, что составляет около 1200-1500$. Считать эту величину « чрезмерной » просто несерьезно.

С позиций повышения уровня жизни населения действительно важным является вовсе не снижение уровня коэффициента Джини, а решительное повышение уровня доходов населения и, прежде всего, у наименее обеспеченных его слоев, то есть в данном случае входящих в первый дециль.

Если бы имело место повышение покупательной способности (ПС) доходов наименее обеспеченного населения хотя бы до уровня ПМ, то даже при повышающемся коэффициенте Джини это следовало бы признать естественным и нормальным. Иначе говоря, вопрос об усилении дифференциации должен рассматриваться не сам по себе и не с позиций изменения индекса Джини, а исключительно с позиций решительного повышения уровня жизни населения страны и, прежде всего, его наименее обеспеченной части. Наглядное представление об этом дают данные таблицы 4.

Характеристика дифференциации денежных доходов по децильным группам населения

Таблица 4

|

2006 г. |

2007 г. |

2009 г.* |

2010 г. |

|

|

Коэффициент фондов, разы |

16,0 |

16,8 |

16,7 |

16,5 |

|

Среднедушевой денежный доход 10%-ой группы населения с наименьшими доходами: |

||||

|

в номинальном выражении, руб. |

1937,2 |

2268,2 |

3195,4 |

3557,2 |

|

кол-во наборов ПМ |

0,566 |

0,590 |

0,616 |

0,625 |

|

Среднедушевой денежный доход 10%-ой группы населения с наибольшими доходами: |

||||

|

в номинальном выражении, руб. |

30995,2 |

38105,4 |

53363,2 |

58693,5 |

|

кол-во наборов ПМ |

9,058 |

9,905 |

10,287 |

10,319 |

|

Абсолютная разница в уровнях ПС 10%-ой группы населения с наивысшими доходами и 10%-ой группы населения с наименьшими доходами, кол-во наборов ПМ |

8,492 |

9,315 |

9,671 |

9,694 |

* – ПМ за второй квартал

Расчеты показывают, что в период 2006-2010 гг. шел процесс роста номинальных значений денежных доходов населения как у 10%-й группы с наименьшими доходами, так и у 10%-й группы с наибольшими доходами. При этом темпы роста этого показателя у первых составили 183,6%, а у вторых – 189,4%. Однако представленные темпы роста весьма «обманчивы» ибо взяты от совершенно разного уровня явлений.

Как видно из таблицы 4, уровень номинальных денежных доходов в 10%-й группе с наименьшими доходами по-прежнему крайне низок – 3557,2 руб. У 10%-й группы с наибольшими доходами уровень номинальных денежных доходов в 2010 г. составил 58693,5 руб., но и для этой категории населения такой уровень является также весьма невысоким.

Рост душевых доходов сопровождался некоторым повышением покупательной способности у обеих 10%-х групп населения. Однако достигнутый уровень покупательной способности в группе с наименьшими доходами (0,625 в 2010 г.) обеспечивал чуть более половины ПМ. У 10%-й группы с наибольшими доходами покупательная способность выросла больше – с 9,058 наборов ПМ в 2006 г. до 10,319 в 2010 г., то есть более чем на 1,26. Но, как уже отмечалось, по международным стандартам для группы «богатых» этого также явно недостаточно.

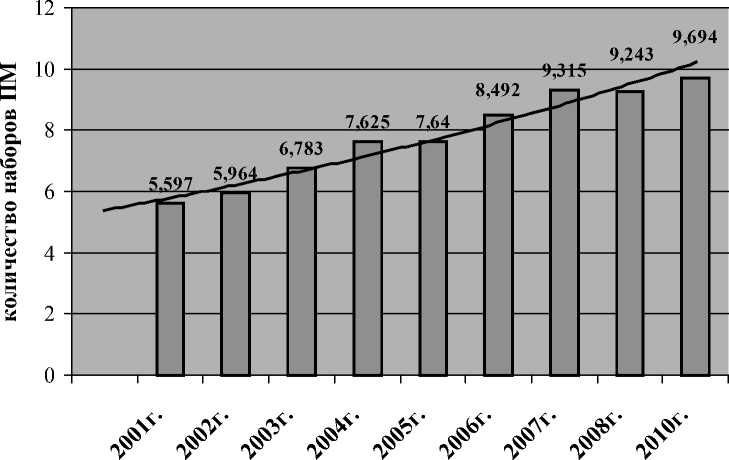

Сложившаяся в России дифференциация денежных доходов населения связана, прежде всего, с весьма невысоким уровнем этого показателя у низкодоходных групп населения, денежный доход которых в рассматриваемый период, по сути, менялся несущественно (таблица 5).

Примерная разница в уровне покупательной способности полярных 10%-х групп населения, количество наборов ПМ

Таблица 5

|

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2010 |

|

|

Бедные |

0,454 |

0,431 |

0,459 |

0,510 |

0,537 |

0,538 |

0,566 |

0,590 |

0,585 |

0,625 |

|

Богатые |

6,305 |

6,027 |

6,423 |

7,293 |

8,162 |

8,178 |

9,058 |

9,905 |

9,828 |

10,319 |

|

Разница |

5,852 |

5,597 |

5,964 |

6,783 |

7,625 |

7,640 |

8,492 |

9,315 |

9,243 |

9,694 |

* – ПМ за второй квартал

Приведенные данные свидетельствуют о крайне невысоком уровне покупательной способности у низкодоходных групп населения: 0,454 набора ПМ в 2000 г. и 0,625 набора ПМ в 2010 г. То есть за отмеченные годы абсолютный прирост покупательной способности указанной группы населения увеличился всего на 0,17 набора ПМ. Наглядное представление об этом дает рисунок 4.

Рис. 4. Уровень покупательной способности 10%-х групп населения с наименьшими доходами

Прямо противоположная картина с покупательной способностью отмечается у группы населения с наибольшими доходами. За тот же период ПС возросла почти на 4,0 набора ПМ. Следствием таких тенденций явилось расширение «пропасти» между полярными 10%-ми группами населения . Разрыв между уровнями покупательной способности у наиболее и наименее доходных групп не только не сокращался, а напротив, – увеличивался .

Таким образом, закономерный процесс стратификации населения в России протекает на фоне весьма невысокого уровня жизни у низкодоходных слоев населения, а продолжающаяся « дискуссия » о якобы чрезмерной дифференциации денежных доходов среди населения фактически уводит в сторону от решения насущных проблем и по-прежнему носит скорее декларативный, чем реально конструктивный характер. Под « шумок » этих общих разговоров при реальном сохранении на низком уровне доходов и ПС у наименее обеспеченных лиц продолжается резкое возрастание абсолютной разницы в уровнях доходов и покупательной способности полярных децильных групп населения, которое может в дальнейшем привести к серьезным социальным конфликтам. Наглядное представление об этом дает рисунок 5.

Рис. 5. Тенденция ( по экспоненте ) к увеличению « разрыва » ПС у полярных 10%-х групп населения

Таким образом, можно констатировать, что господствующие на сегодняшний день методологические подходы к оценке дифференциации населения носят во многом формальный характер и далеко не всегда приемлемы. Нельзя огульно призывать к сокращению дифференциации без повышения ее единичного значения , равно как необходимо ясно представлять, что рост указанного единичного значения просто так сам по себе невозможен, для этого надо повышать экономическую эффективность, чего трудно добиться без усиления дифференциации.

* * *

-

1. Использованы данные Росстата – http://www.gks.ru/ .

-

2. Россия – 1992: экономическая конъюнктура. Центр экономической конъюнктуры и прогнозирования. – М.. 1992.

-

3. Социальная сфера России. Статистический сборник / Госкомстат России. – М., 1995.

-

4. Можина М. Анализ дифференциации доходов населения // Экономист. – 1994, № 1.

-

5. Прогноз социально-трудовой сферы на период до 2005 г. – М.: Минтруд РФ. – 2002.

Список литературы Экономическая дифференциация населения России

- .

- Россия - 1992: экономическая конъюнктура. Центр экономической конъюнктуры и прогнозирования. - М.. 1992.

- Социальная сфера России. Статистический сборник / Госкомстат России. - М., 1995.

- Можина М. Анализ дифференциации доходов населения // Экономист. - 1994, № 1.

- Прогноз социально-трудовой сферы на период до 2005 г. - М.: Минтруд РФ. - 2002.