Экономическая и биоэнергетическая оценка факторов биологизации в звене севооборота

Автор: Лобков В.Т., Абакумов Н.И., Кружков А.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития растениеводства

Статья в выпуске: 4 (19), 2009 года.

Бесплатный доступ

Дана экономическая и биоэнергетическая оценка использования в севообороте сидеральных культур и побочной продукции на удобрение.

Биологические факторы, органическая масса, промежуточная сидерация, биологизация

Короткий адрес: https://sciup.org/147123412

IDR: 147123412 | УДК: 631

Текст научной статьи Экономическая и биоэнергетическая оценка факторов биологизации в звене севооборота

биологизации производства сельскохозяйственной продукции .

В биологических системах земледелия для воспроизводства плодородия почвы и улучшения фитосанитарного состояния в агроценозах используются в основном биологические факторы.

Биологизация может найти применение и играть значительную роль не только в условиях высокоинтенсивного земледелия в развитых странах , но и в экономически слабых государствах , где овладение биологическими способами ведения земледелия создает условия для решения продовольственной проблемы ( Г . Кант , 1988). В развитых зарубежных странах необходимость биологизации земледелия обусловливается негативными последствиями применения больших количеств агрохимикатов . В России необходимость перехода на биологическое земледелие обусловлена недостаточным количеством вносимых минеральных удобрений и отрицательным действием несбалансированного их использования , высокой стоимостью средств химизации , сокращением объемов применяемого навоза , уменьшением площадей под многолетними травами и зернобобовыми культурами .

Становление рыночных отношений в сельскохозяйственном производстве России привело к тому , что во многих коллективных и фермерских хозяйствах произошло резкое изменение структуры посевных площадей в направлении преимущественного возделывания культур , требующих для выполнения технологических приемов наименьших материальных и энергетических затрат .

Важной проблемой современного земледелия является воспроизводство органического вещества почвы . Одним из основных источников его пополнения было использование навоза и различных компостов на его основе . Однако применение в достаточных количествах навоза возможно лишь в многоотраслевом хозяйстве , где функционируют две отрасли – растениеводство и животноводство . ( Н . В . Парахин и др ., 2000). Сокращение объемов производимого навоза , большие материальные и энергетические затраты на его транспортировку и внесение приводит к необходимости изыскания более дешевых дополнительных источников органического вещества .

Существенное пополнение запасов органического вещества в почве можно обеспечить за счёт применения сидерации . Д . Н . Прянишников (1965) считал сидерацию одним из широкодоступных , но мало используемых резервов комплексного и эффективного повышения плодородия почв .

Сидерация является одним из агроприёмов , обеспечивающих всестороннее влияние на агроэкосистему . По сравнению с использованием навоза при возделывании сидеральных культур достигается более равномерное распределение органической массы по площади и глубине пахотного слоя , что значительно повышает их эффективность .

Эффективность зелёного удобрения должна измеряться не только влиянием поступающей в почву органической массы на физико - химические и биологические свойства почвы . Благодаря зелёным удобрениям достигается оздоровление севооборотов , снижение численности вредных организмов .

В последнее время все большее внимание стали обращать на введение в севообороты сидеральных паров не только на почвах легкого механического состава, но и на более плодородных серых лесных и черноземных почвах. Однако сидеральный пар как правило занимает одно поле севооборота, что составляет, в зависимости от периода ротации, до 14,3 – 16,7 % всей севооборотной площади.

По сравнению с сидеральными парами возделывание сидеральных культур в промежуточных посевах является показателем более высокой биологической интенсификации земледелия . В зависимости от вида севооборотов их можно насыщать промежуточными культурами на 50 – 60 и более процентов . Они возделываются в периоды , свободные от возделываемых основных культур и не занимают отдельного поля севооборота . На их возделывание требуется меньше материальных и энергетических затрат . Особенно это касается возделывания растений семейства капустные , благодаря низкой норме посева их семян , невысокой требовательностью к условиям питания и глубине обработки почвы ( Ю . К . Новоселов , 1998, В . Г Лошаков , 2007).

Ш ирокое использование биологических факторов для воспроизводства плодородия почвы затрудняется недостаточной изученностью условий и способов их применения , а также – экономической и энергетической эффективностью использования .

М атериал и методика исследований . Изучение эффективности внесения в почву соломы злаковых культур , сидерации в паровом поле и пожнивного зеленого удобрения и проводилось в 2004 – 2007 годах в полевом опыте , заложенном в фермерском хозяйстве « Костер » Хотынецкого района Орловской области .

Почва опытного участка характеризовалась следующими агрохимическими показателями : содержание гумуса , по Тюрину , составляет 4,24 %; подвижного фосфора – 10,3 и обменного калия , по Кирсанову , – 8,8 мг /100 г . почвы ; рН сол – 5,0; гидролитическая кислотность , по Коппену , – 6,2 мг /100 г . почвы , степень насыщенности основаниями – 76,8 %. Полевые исследования проводились в звене севооборота : Пар – Озимая пшеница – Ячмень . Изучались следующие виды паров : 1. Пар чистый черный , 2. Пар занятый , 3. Пар сидеральный . В занятом и сидеральном парах возделывалась пелюшко - овсяная смесь .

В опыте возделывались следующие сорта сельскохозяйственных культур : озимая пшеница Московская 39, ячмень Визит , овес Скакун , пелюшка Малиновка . Технология возделывания культур в основных и промежуточных пожнивных посевах была типичной для зоны .

В пожнивных посевах после уборки озимой пшеницы и ячменя возделывался рапс яровой ( сорт Ратник ), зеленая масса которого использовалась в качестве зеленого удобрения . На удобрение использовалась также солома озимой пшеницы и ячменя . В опыте изучались следующие варианты : 1. Без применения органических удобрений ( контроль ), 2. Внесение в почву соломы , 3. Пожнивное зеленое удобрение , 4. Внесение соломы + пожнивное зеленое удобрение .

Экономическая эффективность рассчитывалась на основе разработки технологических карт для основных и промежуточных культур звена севооборота .

Биоэнергетическую оценку агроэкосистем проводили по методике , предложенной кафедрой растениеводства Орловского ГАУ ( М . А . Внукова и В . П . Наумкин , 2002).

Результаты и их обсуждение. По мнению Ю.К. Новоселова, (1998) одним из важных экономических показателей интенсивности использования пашни является её продуктивность, которая выражается в выходе кормовых единиц с одного гектара севооборотной площади.

Необходимо отметить , что погодные условия вегетационного периода 2005 года оказали значительное отрицательное влияние на осеннюю вегетацию озимой пшеницы , а условия 2007 года – на рост , развитие и урожайность яровых культур . Это сказалось на величине общей продуктивности пашни , экономической и энергетической эффективности применения изучаемых приемов .

Результаты наших исследований показывают , что в среднем за 3 года выход кормовых единиц с 1 га площади звена севооборота при различных уровнях его биологизации был не высоким , что связано со значительным влиянием на урожайность зерновых культур и общую продуктивность пахотной земли неблагоприятных погодных условий в годы проведения исследований ( табл . 1).

Установлено , что использование сидерального пара в сравнении с чистым повышало выход кормовых единиц на 1,25 – 2,15 ц . к . ед ./ га по различным вариантам без и с применением пожнивной сидерации и побочной продукции на удобрение .

В звене севооборота с занятым паром продуктивность пашни возросла в сравнении с другими видами паров на 25,6 – 30,9 % и составила по вариантам без использования и с запашкой пожнивного зеленого удобрения и соломы 36,86 – 43,41 ц . к . ед ./ га .

Использование пожнивной сидерации и внесение в почву соломы повышало продуктивность пашни на 2,85 – 6,55 ц . к . ед ./ га . Эффективность этих приемов биологизации повышалась на фоне использования сидерального и занятого паров по сравнению с чистым паром .

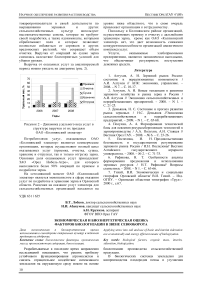

Таблица 1 – Экономическая эффективность применения факторов биологизации в звене севооборота (2005-2007 гг .)

|

Виды паров |

Использование пожнивной сидерации и соломы на удобрение |

Продуктивность звена , ц . к . ед ./ га |

Основные экономические показатели в звене севооборота |

||

|

чистый доход , руб / га |

себестоимость , руб / ц . к . ед . |

рентабельность , % |

|||

|

Пар чистый |

1. Без органических удобрений |

29,27 |

4623,34 |

143,24 |

122,06 |

|

2. Пожнивнаясидерация |

30,77 |

4697,80 |

146,78 |

127,18 |

|

|

3. Внесение соломы |

29,91 |

5107,25 |

131,12 |

126,52 |

|

|

4. Пожнивная сидерация + солома |

32,12 |

4974,26 |

132,55 |

132,10 |

|

|

Пар сидеральный |

1. Без органических удобрений |

30,44 |

4593,21 |

157,47 |

93,12 |

|

2. Пожнивная сидерация |

32,06 |

4673,43 |

159,29 |

98,68 |

|

|

3. Внесение соломы |

31,26 |

4872,50 |

143,52 |

97,72 |

|

|

4. Пожнивная сидерация + солома |

33,49 |

4919,74 |

143,82 |

103,97 |

|

|

Пар занятый |

1. Без органических удобрений |

36,86 |

6107,48 |

144,50 |

117,25 |

|

2. Пожнивная сидерация |

40,73 |

6373,58 |

146,69 |

122,58 |

|

|

3. Внесение соломы |

38,81 |

6582,48 |

130,64 |

128,27 |

|

|

4. Пожнивная сидерация + солома |

43,41 |

6725,04 |

133,82 |

131,86 |

|

Среди чисто экономических показателей , характеризующих эффективность применяемых приемов , основными являются чистый доход с единицы площади пахотной земли , себестоимость продукции и рентабельность её производства .

В наших исследованиях установлено , что чистый доход с 1 га площади звена севооборота при использовании чистого и сидерального паров практически был одинаковым и составил по различным вариантам использования пожнивной сидерации и соломы на удобрение и без их применения от 4593,21 до 4974,26 рублей .

Наиболее высокий чистый доход отмечен в звене севооборота с занятым паром , где составил 6,107,48 – 6725,04 руб / га , что в среднем на треть (28,9 – 36,7 %) выше , чем в звеньях с использованием в качестве предшественников озимой пшеницы чистого и сидерального паров .

Возделывание в пожнивных посевах после уборки озимой пшеницы и ячменя рапса ярового на сидеральные цели незначительно повышало чистый доход с одного гектара в различных звеньях севооборота (всего на 74,46 – 266,10 руб/га). В более значительной степени чистый доход повышался при внесении в почву соломы в чистом виде и совместном применении побочной продукции и пожнивной сидерации. При внесении в почву соломы озимой пшеницы и ярового ячменя чистый доход повышался на 279,29 – 483,91 руб/га, а при совместном её использовании с пожнивными зелеными удобрениями – на 326,53 – 617,56 руб/га.

Себестоимость 1 ц кормовых единиц мало различалась по вариантам исследований и составляла от 130,64 до 159,29 рублей . Наиболее высокая себестоимость продукции (143,52 – 159,29 руб / ц . к . ед .) отмечена в звене севооборота с сидеральным паром . Это связано с высокими затратами на возделывание сидеральной культуры пелюшко - овсяной смеси . Возделывание на зеленое удобрение пожнивного рапса ярового также способствовало некоторому повышению себестоимости продукции звена севооборота по сравнению с вариантами без применения органических удобрений ( на 1,82 – 3,54 руб / ц . к . ед .).

Наиболее низкая себестоимость (130,64 – 143,52 руб / ц . к . ед . в зависимости от вида пара ) отмечена при внесении в почву соломы зерновых культур , что связано с незначительными затратами на применение этого приема . Совместное использование на удобрение соломы и пожнивных сидератов также способствовало снижению себестоимости продукции по сравнению с контрольным вариантом .

В годы исследований рентабельность производства продукции в звеньях севооборота с чистым и занятым парами была практически одинаковой по всем вариантам с использованием пожнивной сидерации и соломы и без их применения . В звене с сидеральным паром рентабельность была ниже и составляла от 93,12 % в варианте без применения пожнивного зеленого удобрения и соломы до 103,97 % с совместным их использованием . Внесение в почву соломы и возделывание пожнивного рапса ярового на сидерацию повышало рентабельность производства продукции .

Одним из критериев, определяющих уровень использования внутренних ресурсов и интенсификации земледелия, является оценка эффективности применяемых приемов по энергетическим показателям. Различные уровни биологизации в звене севооборота оказывали влияние на показатели биоэнергетической эффективности (табл. 2).

Количество энергии , затраченной на возделывание культур в звене севооборота с чистым паром , составило в среднем по звену 16,97 ГДж / га . Возделывание парозанимающих культур в звеньях севооборота с сидеральным и занятым паром повышало количество затраченной энергии на 4,95 и 5,41 ГДж / га соответственно в сравнении с звеном севооборота , включающего чистый пар .

Возделывание на зеленое удобрение пожнивного рапса ярового также связано с увеличением затрат энергии на 1,85 – 3,63 ГДж / га по сравнению с вариантом без его применения .

Таблица 2 – Энергетическая эффективность использования факторов биологизации в звене севооборота (2005-2007 гг .)

|

Виды паров |

Использование пожнивной сидерации и соломы на удобрение |

Количество энергии , ГДж / га площади звена |

Коэффициент энергетической эффективности , ŋ 1 |

||

|

затраченной |

полученной |

чистый выход |

|||

|

Пар чистый |

1. Без органических удобрений |

14,85 |

41,34 |

26,49 |

2,78 |

|

2. Пожнивная сидерация |

18,48 |

43,54 |

25,06 |

2,36 |

|

|

3. Внесение соломы |

14,32 |

42,28 |

27,96 |

2,95 |

|

|

4. Пожнивная сидерация + солома |

18,72 |

45,35 |

26,63 |

2,42 |

|

|

Пар сидеральный |

5. Без органических удобрений |

20,47 |

42,66 |

22,19 |

2,08 |

|

6. Пожнивная сидерация |

23,43 |

45,35 |

21,92 |

1,89 |

|

|

7. Внесение соломы |

20,49 |

44,20 |

23,71 |

2,17 |

|

|

8. Пожнивная сидерация + солома |

23,30 |

47,43 |

24,13 |

2,04 |

|

|

Пар занятый |

9. Без органических удобрений |

21,55 |

54,38 |

32,83 |

2,52 |

|

10. Пожнивная сидерация |

23,40 |

60,42 |

37,02 |

2,58 |

|

|

11. Внесение соломы |

21,31 |

57,40 |

36,09 |

2,69 |

|

|

12. Пожнивная сидерация + солома |

23,25 |

64,55 |

41,30 |

2,78 |

|

Наиболее низкая величина затраченной энергии была в варианте с использованием соломы озимой пшеницы и ячменя на удобрение , что связано с отсутствием затрат на уборку соломы . В варианте с совместным применением соломы и пожнивного зеленого удобрения количество затраченной энергии было сопоставимо с вариантом , в котором использовалось пожнивное зеленое удобрение в чистом виде .

Величина энергии , полученной с урожаем продукции , определялась уровнем урожайности возделываемых культур . Наибольшей она была в звене с занятым паром , где в среднем по звену она составила 59,19 ГДж / га или на 31,8 – 37,2 % выше , чем в звеньях с сидеральным и занятым паром соответственно .

Чистый выход энергии в звене севооборота с сидеральным паром был несколько ниже ( в среднем по звену на 3,67 ГДж / га ) по сравнению с севооборотом , где применялся чистый пар . Наиболее высокая величина выхода чистой энергии установлена в звене севооборота с занятым паром – 36,81 ГДж / га площади звена .

Коэффициент энергетической эффективности, как отношение энергии полученной, в хозяйственно ценной части урожая, к израсходованной на производство продукции во всех вариантах опыта составляет больше единицы, что позволяет считать технологические процессы достаточно эффективными. Однако необходимо отметить, что использование сидерального пара и возделывание пожнивного рапса на зеленое удобрение несколько снижает его величину. Это особенно проявляется в годы с неблагоприятными для вегетации сельскохозяйственных культур погодными условиями.

Выводы

-

1. Применение сидерального пара повышает продуктивность пашни в звене севооборота на 1,25 – 2,15 ц . к . ед ./ га . При использовании занятого пара выход кормовых единиц в среднем по звену севооборота возрастает на 25,6 – 30,9 %. Пожнивная сидерация и внесение в почву соломы повышает продуктивность на 2,85 – 6,55 ц . к . ед ./ га .

-

2. При использовании занятого пара чистый доход повышался на 28,9 – 36,7 % по сравнению с чистым и сидеральным . Внесение в почву соломы зерновых культур повышает чистый доход на 279,29 – 483,91 руб / ц , а совместное использование соломы и пожнивного зеленого удобрения – на 326,53 – 617,56 руб / ц .

-

3. Введение сидерального пара повышает себестоимость продукции звена севооборота до 143,52 – 159,29 руб / ц . к . ед . При запашке в почву соломы озимой пшеницы и ячменя себестоимость продукции снижается до 134,64 – 143,52 руб / ц . к . ед .

-

4. Рентабельность производства продукции в звене севооборота с сидеральным паром снижалась по

-

5. Возделывание парозанимающих культур в звеньях севооборота с сидеральным и занятым паром повышало количество затраченной энергии на 4,95 и 5,41 ГДж / га соответственно в сравнении с звеном севооборота , включающего чистый пар . Введение пожнивного рапса ярового на сидеральные цели увеличивает затраты энергии на 1,85 – 3,63 ГДж / га по сравнению с вариантом без его применения .

-

6. Величина полученной с урожаем энергии была наибольшей в звене с занятым паром , где в среднем по звену она составила 59,19 ГДж / га или на 31,8 – 37,2 % выше , чем в звеньях с сидеральным и занятым паром соответственно . Наиболее высокий выход чистой энергии установлен в звене севооборота с занятым паром – 36,81 ГДж / га .

сравнению с другими видами паров и составляла от 93,12 % в варианте без применения пожнивного зеленого удобрения и соломы до 103,97 % с совместным их использованием . Внесение в почву соломы и возделывание пожнивного рапса ярового на сидерацию повышало рентабельность производства продукции .

Список литературы Экономическая и биоэнергетическая оценка факторов биологизации в звене севооборота

- Задорин, А.Д. Биологические аспекты ландшафтного земледелия [Биологизация интенсификационных процессов, обеспечивающая воспроизводство плодородия и поднятие продуктивности полей]/А.Д.Задорин, А.П.Исаев.//Материалы научно-практической конференции "Земледелие в XXI в. Проблемы и пути их решения". -Курск, -2001. -С. 36-42.

- Кант, Г. Биологическое растениеводство: возможности биологических агросистем/Г.Кант. -М.: Колос, 1988.-352 c.

- Парахин, Н.В. Биологизация земледелия в России./Под ред. Н.В.Парахина Н.В., В.Т.Лобкова. -Орел: Издательство Орел ГАУ. -2000. -175 с.

- Лошаков, В.Г. Пожнивная сидерация и плодородие дерново-подзолистых почв/В.Г.Лошаков//Земледелие. -2007. -№ 1. -С. 11-13.

- Новоселов, Ю.К. Промежуточные посевы капустных культур на сидераты/Ю.К.Новоселов//Земледелие, 1998. -№ 2. -С.15-16.

- Прянишников, Д.Н. Избранные сочинения/Д.Н.Прянишников. -М: Наука, -1965. -Т.3. -372 с.

- Шевченко, В.Е. Биологизация и адаптивная интенсификация земледелия в центральном Черноземье/В.Е.Шевченко, В.А.Федотов. -Воронеж: ВГАУ, 2000. -306 с.