Экономическая эффективность предупреждения природно-техногенных катастроф в горнодобывающих регионах

Автор: Голик В.И., Козырев Е.Н., Клочко Е.Н., Небылова Я.Г.

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Экономическая политика и хозяйственная практика

Статья в выпуске: 3 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем обстоятельством, что ускоренное развитие промышленного производстваобъединяет синергетическиеявления в природных и технологических процессах. В статье рассмотрены проблемы катастроф горнодобывающих регионах Северного Кавказа и методика определения эффективности профилактики опасных процессов, исходя из соотношения расходов на ликвидацию последствий происшедших катастроф и затрат по профилактике и предупреждению их возникновения их возникновения.

Промышленное производство, катастрофа, регион, эффективность, последствия, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/14338829

IDR: 14338829 | УДК: 504.55.054+622(470.6)

Текст научной статьи Экономическая эффективность предупреждения природно-техногенных катастроф в горнодобывающих регионах

Катастрофой называют внезапное бедствие с трагическими последствиями, вызывающее резкий перелом. В гористом регионе вероятность катастроф определяется cовокупным влиянием поражающих факторов и временем их воздействия. Горные технологии интенсивно влияют на состояние экосистем окружающей среды, что позволяет рассматривать их как источник техногенных катастроф.

Повышенная опасность горных территорий определяется суммирующим синергетическим характером проявления катастроф, когда развитие отдельных процессов создают больший суммарный эффект, чем сумма их частных эффектов (рис.1).

Оползни

Водные

атмосфера

Химическое поражение

Физическое поражение

Биологическое поражение

Биомутационные процессы

гидросфера

литосфера

биосфера

Техногенные катастрофы

Рисунок 1. Схема взаимодействия катастроф

Примером взаимодействия природы и технологии на грани катастроф являются республики Северного Кавказа, представляющего собойарену активизации геологических процессов в зоне сочленения Кавказской горно-складчатой области с Предкавказским передовым прогибом.Территория характеризуется расчленением рельефа в горизонтальной и вертикальной плоскостях, крутизной склонов, согласием направлений склонов с литолого-структурными элементами и сильной экзогенной активности.

Северный Кавказ характеризуется эрозионно-денудационным рельефом со значительным горизонтальным и вертикальным расчленением и большими перепадами высот. На фоне поднятия Северо-Западного Кавказа прибрежная часть

Черного моря испытывает слабые опускания. Над акваторией Черного моря формируются смерчи, которые сопровождаются ливнями, паводками и обрушением берегов.

Технологии порождают техногенные катастрофы в виде накопления опасных факторов, что обусловлено промышленным потенциалом и горнодобывающим профилем регионов.

Техногенные месторождения отходов добычи и переработки выщелачиваются природными водами с выносом металлов и солей в окружающую среду. Так, в РСО-Алания накоплено более 10 млн. тонн отходов 1– 4 классов опасности, а в КБР – более 100 млн. тонн.

На Большом Кавказе наиболее опасны ледники: Хрумкол, Колка, Девдорак и Муркар. На северном склоне Большого Кавказа к пульсирующим ледникам относятся: Аманауз, Восточный Штулу, Хардотчин, Зейгелан, Абано, Кюкюртлю, Майли.

Так, в РСО-Алания наиболее известны пульсации ледников Девдоракского и Колки, которые расположены в 30-35 км к югу от г. Владикавказа. Девдоракский ледник за последние годы наступал в 1776, 1778, 1785, 1808, 1817, 1832, 1842, 1855, 1875, 1887 и 1904 г. Наиболее значительным является завал 1832 г., когда ледник сполз на 3190 м.

Образовавшийся сель общим объемом 15,5 млн. м3 перегородил русло р. Терека плотиной высотой около 100 м и длиной 2100-2200 м с останов-койстока реки на 8 часов.

Ледник Колка в 1902 г. перекрыл долину р. Ге-налдон на длине 12 км. В 1969-70 г. ледник Колка продвинулся на 4,1 км. 20 сентября 2002 г. ледник Колка вновь пришел в движение, и поселки на пути движения ледникаспасла от разрушения потеря динамики движения при сужении русла р. Гизельдон.

В наиболее неблагополучном 2000 г. было зарегистрировано 8 катастроф природного характера, в том числе: сход снежных лавин – 1, сильный ветер – 1, лесные пожары – 6. Отраслям хозяйства РСО-Алания был нанесен существенный экономический ущерб.

Летом 2002 г. ливневыми дождями была смыта большая часть поселков Садонских рудников, уничтожены объекты инфраструктуры предприятия и смыты склады продукции.

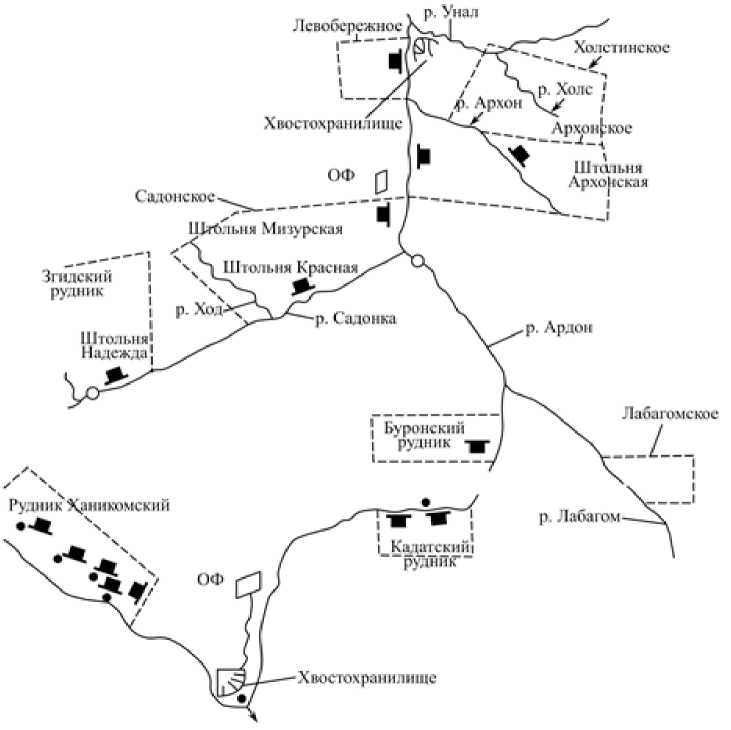

Региональной катастрофой грозит накопление отходов производства и потребления (рис.2).

Рисунок 2. Запасы техногенных месторождений Северного Кавказа

В РСО-Алания на площади 250 га накоплено 10 млн. тонн металлосодержащих хвостов Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик и металлургических заводов.

Извлеченные на земную поверхность неиспользуемые минералы становятся генераторами сложных процессов, катализатором физико-химических процессов является углекислота. К катастрофам на техногенной почве относится и феномен выщелачивания потерянных в недрах минералов. В процессе радиоактивно-химического воздействия на твердый скелет потерянных руд происходит радиолиз жидкой фазы «вода – руды – металлы», рождающий кислород, угле-, азотную, серную и органическую кислоты и атомарный хлор, что интенсифицирует процессы выщелачивания [2].

Ряд рудопроявлений урана в междуречье Ар-дон-Фиагдон, в Цейском ущелье, в районах Мида-грабин, Джимара и др. вскрыты разведочными выработками. На территории республики находится более 300 разведочных выработок с отвалами ураносодержащих минералов. Хвостохранилища располагаются на берегах рек, что определяет их миграционные возможности (рис. 3).

Природные и техногенные условия РСО-Алания сопутствуют друг другу, определяя экологическую безопасность и экономические затраты на охрану региона.

Экономическая эффективность защиты окружающей среды определяется как отношение эффекта предотвращения катастроф к затратам на осуществление природоохранных мероприятий.

С развитием гуманных тенденций обращения с Природой на первый план все более выходит проблема оценки влияния природно-техногенных систем на безопасность жизнедеятельности живого вещества.

Потенциал техногенного катастрофического поражения окружающей среды продуктами деятельности предприятий [3]:

Хт = КОп,Ое^;п =

= Z Z Z Z [(2а + 2г + 2.,) • Gi - а2)1

где Y – потенциал техногенного катастрофического поражения; Оп – количество промышленных отходов, вес.ед.; Ос – количество сельскохозяйственных отходов, вес.ед.; 2 - количество загрязнителей, мигрирующее из отходов в окружающую среду; а -концентрация загрязнителей, вес. ед./ед.объема; Т – время, ед. времени; n – количество предприятий по переработке отходов; Р – количество загрязняющих компонентов в отходах; О – количество операций технологической переработки; Qа, Qг, Qл – количество загрязнителей в атмосфере, гидросфере и литосфере; а1 , а2 - исходная и конечная концентрация загрязнителей в отходах; Кс – коэффициент самоорганизации загрязнителей в местах скопления; Ку – коэффициент утечки загрязнителей в окружающую среду; Кд – коэффициент дальности миграции загрязнителей; Кб – коэффициент влияния загрязнителей на биосферу; Кв – коэффициент вероятности наступления катастрофы со временем; Кн – коэффициент риска наступления катастрофы от неучтенных факторов.

Риск гибели людей от стихийных бедствий в России составляет (1,0-9,0)х10-7 в год, а величина прямого экономического ущерба от природных опасностей в России превышает 2 млрд. долл. в год. Число пострадавших от катастроф увеличивается ежегодно примерно на 6 %, что объясняется ростом населения, деградацией окружающей среды, интенсификацией опасных природных процессов, коммуникационным и технологическим разобщением стран.

Наиболеекрупный экономический ущерб приносят наводнения, тропические штормы, засухи и землетрясения, составляющие, соответственно, 32%, 30%, 22% и 10% от общего количества.

Рисунок 3. Расположение хвостохранилищ на берегах рек

Для Северо-Кавказских горнодобывающих регионов и их соседей наибольшую опасность представляют хвосты обогащения металлических руд.

Хвосты – отходы процессов переработки полезных ископаемых, в которых содержание ценного компонента ниже, чем в исходном сырье. Складирование и хранение хвостов требует затрат, изъятия из оборота сельскохозяйственных угодий, загрязняет атмосферу, поверхностные и подземные воды. Хвосты представляют собой измельченную горную массу по гранулометрическому составу близкую к мелкозернистым пылеватым пескам.

В хранилищах Садонского СЦК (Унальское и Фиагдонское) складируются хвосты, содержащие, процент: цинка – 0,08, свинца – 0,16, серы – 2, кремнезема – 64 и др. минералы. Площадь Унальского хвостохранилища составляет 61га. Площадь Фиаг-донского хвостохранилища составляет 56 га.

Хвостохранилище в пойме р. Ардон, вблизи с. Нижний Унал действует с 1984 г. Под влиянием хвостохранилища на территории поселка содержание основных рудных элементов в почвах: свинец – 0,15%, цинк – 0,4%, медь – 0,1%, серебро – 3 х 10-4 %. Хвостохранилище Фиагдонской обогатительной фабрики расположено в ущелье. Содержание свинца в хвостах 0,16%, цинка 0,36%, в т. ч. растворимых солей этих металлов соответственно, 0,016 и 0,04%.

Городские отвалы шлаков достигают 4 млн. тонн, при площади 16 га содержат в себе многие полезные компоненты, которые раньше полностью не извлекались. В шлаках остается значительное содержание серебра, золота, меди, цинк и кадмия и др. металлов.

Старое хвостохранилище Тырныаузского ВМК расположено вблизи обогатительной фабрики в прирусловой части реки. Новое хвостохранилище расположено в 5 км от города, вниз по течению реки Баксан, на левобережной террасе, примыкающей к коренному склону долины. В хвостохрани-лищах ЗАО “Урупский ГОК” накоплено до 15 млн. тонн отходов.

Консервация хвостохранилищ эффективно снижает только параметры загрязнения пылью, образуя защитный слой, а на параметры загрязнения растворами металлов консервация не влияет.

Отходы обогатительных фабрик, содержащие токсичный компонент – цинк, относятся к четвертому классу опасности. Нарушенные отвалами зем- ли относятся к группе земель природоохранного и санитарно-гигиенического направления рекультивации. Требования к рекультивации земель при санитарно-гигиеническом направлении нормированы и сводятся к захоронению хвостов и организации устойчивого к атмосферным воздействиям рельефа, что на практике не соблюдается.

Так, на площади Фиагдонского хранилища поверхность ровная, с равномерным уклоном от гребня дамбы к водоприемному колодцу, равным 3%. Атмосферные осадки стекают по поверхности хвостохранилища в пониженное место, откуда по открытому лотку в штольню и по тоннелю сбрасываются в р. Ханикомдон.

Хвостохранилища следует рассматривать как временно консервированное сырье с низким содержанием полезных компонентов и высоким содержанием вредных примесей, измельченное, окисленное и труднообогатимое даже при значительных затратах на технологию, поэтому рассматривать вопрос о его судьбе следует комплексно, учитывая его экологическую опасность и выгоды от получаемых компонентов и восстановления среды обитания [4]:

Зп< Зк + Зэ где Зп – затраты на переработку хвостов; Зк – затраты на консервацию хвостохранилищ; Зэ – затраты на восстановление качества окружающей среды.

Экологическая эффективность содержания хвостохранилищ является функцией экономической эффективности, поэтому при расчете эффекта перспективна модель, увязывающая все процессы, происходящие в пределах отвалов, как совокупность явлений от момента отделения минералов от массива до реализации его в товаре, включая вынос растворов за пределы хвостохранилища в экосистемы окружающей среды.

При оценке влияния хвостохранилищ на окружающую среду, преимущественно учитывается занятость земли под хвостохранилища. Фактический же ущерб гораздо больше, если учесть ущерб, наносимый спустя долгое время впоследствии. Опасность возрастает за счет проявления неизученных и непрогнозируемых факторов.

Не в полной мере оцениваемый отрицательный эффект влияния хвостохранилищ, возможно, превосходит ценность добываемых полезных ископаемых, учитывая срок существования рудников 20-40 лет, а существования хвостохранилищ – столетия. Например, ликвидация последствий влияния урановой составляющей серебряных руд в Центральной Европе потребовала больше затрат, чем стоимость добытого в свое время серебра [5].

Управление ресурсами хвостохранилища может быть прибыльным даже без производства продукции при условиях, что при этом уменьшается опасность для окружающей природной среды.

Методика минимизации ущерба от катастроф включает направления: разработка концепции защиты экосистем окружающей среды; адаптация технологий с учетом экологических требований; моделирование чрезвычайных ситуаций; мониторинг окружающей среды; объективный расчет ущерба от хранения отходов и др.

Интегральной оценкой последствий воздействия на природную среду является его стоимостное выражение:

где n, m, k – число последствий одного вида (материальные, экологические и социальные).

Безопасность окружающей среды оценивается по степени управляемости воздействий на регион и величиной возможного ущерба окружающей среде в результате воздействий, зависящего от эффективности мер ее защиты [6]:

УЯ=УО -Са.т.)——-УС (1-С)

где Пi – прибыль по отдельному показателю; Q – количество ресурсов региона; Са. т. – затраты на активные технологии охраны среды; Спор – затраты на оборудование для реализации технологий в t-м году; Е – коэффициент дисконтирования.

Экономическая эффективность защиты окружающей среды определяется соотношением расходов на ликвидацию последствий происшедших катастроф в денежном выражении и затрат по профилактике и предупреждению их возникновения:

Пг t f f fk *e, Таблица 1 Величина ущерба от схода ледника Колка Объекты поражения окружающей среды Объем поражения окружающей среды Стоимость ед., тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Почвы и литосфера 1320 га 247 326040 Флора гидро- и литосферы - - 163000 Фауна атмо-, гидро- и литосферы - - 32600 Строения селитебной зоны 4500 м2 10 45000 Рекреационные сооружения 5000 м2 10 50000 Всего 616640 Величина потенциального ущерба в случае разрушения перемычки Таблица 2 Объекты поражения окружающей среды Объем поражения окружающей среды Стоимость ед., тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Разрушение почв 6000 га 247 148200 Флора гидро– и литосферы - - 14820 Фауна атмо-, гидро– и литосферы - - 14820 Строения селитебной зоны 10000 м2 5 50000 Всего 227840 ба; Ро – количество работ по охране окружающей среды; Ск – стоимость работ по окружающей среды; Ку – коэффициент усиления воздействия на среду; Кп – коэффициент влияния загрязнителей на биосферу; Кв – коэффициент вероятности наступления катастрофы со временем; Кт – коэффициент точности прогнозирования наступления катастрофы; Кн – коэффициент риска наступления катастрофы от неучтенных факторов. Соотношение затрат в ценах того времени для случая катастрофического схода ледника Колка характеризуется сравнением табл. 1 и табл. 2 [7]. Фактический ущерб от схода ледника составил, приблизительно, 616640 т. р. Потенциальный ущерб в случае разрушения перемычки у Кармадонских ворот с извержением воды на равнину экспертно оценивается в 227840 т. р. Для обеспечения безопасности региона путем мониторинга состояния ледника достаточно было затратить максимум 10000 т. р. или 1% от величины ущерба (табл.). Минимизацияущерба от природно-техногенных катастроф включает в себя определение вида и качества опасных компонентов, осуществление-мониторинга процессов, установление закономерностей изменения состояния экосистем, а также рационализацию использования ресурсов [8]. Экономическая эффективность защиты окружающей среды от природно-техногенных катастроф определяется соотношением расходов на ликвидацию последствий происшедших катастроф и затрат по профилактике причин Экономическая эффективность защиты окружающей среды определяется соотношением расходов на ликвидацию последствий происшедших катастроф в денежном выражении и затрат по профилактике и предупреждению их возникновенияих возникновения. Влияние отходов добычи и переработки полезных ископаемых на окружающую среду природнопромышленных ландшафтов оценивается с учетом миграции вредных ингредиентов минеральных отходов. Радикальная защита окружающей среды обеспечивается при извлечении опасных ингредиентов из минеральных отходов до санитарных норм с утилизацией вторичного сырья инновационными методами переработки, например, выщелачиванием в дезинтеграторе [9,10] (рис.3).

Список литературы Экономическая эффективность предупреждения природно-техногенных катастроф в горнодобывающих регионах

- Golik V., Komashchenko V., Morkun V. Innovative technologies of metal extraction from the ore processing mill tailings and their integrated use. Metallurgical and Mining Industry. - 2015. - №3. -P. 49-52.

- Golik V.I., Stradanchenko S.G, Maslennikov S.A. Experimental Study Of Non-Waste Recycling Tailings Ferruginous Quartzite // Research India Publications. - 2015. - № 15. - P. 35410-35416.

- Golik V.I., Khasheva Z.M. Economical Efficiency of Utilization of Allied Mining Enterprises Waste // The Social Sciences. - 2015. - 10 (5). - P. 682-686.

- Golik V. I., Khasheva Z. M., Galachieva S. V. Diversification of the Economic Foundations of Depressive Mining Region // The Social Sciences. -2015. - №10 (5). - P. 678-681.

- Воробьев А.Е. , Голик В.И., Лобанов Д.П. Приоритетные пути развития горнодобывающего и перерабатывающего комплекса Северо-Кавказского региона. - Владикавказ: Рухс, 1998. - 358 с.

- Голик В.И., Ермоленко А.А., Лазовский В.Ф. Организационно-экономические проблемы использования природных ресурсов Южного Федерального округа. - Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2008.

- Голик В.И., Хадонов З.М., Габараев О.З. Управление технологическими комплексами и экономи ческая эффективность разработки рудных месторождений. - Владикавказ: Терек, 2001. - 501 с.

- Козырев Е.Н., Воробьев А.Е. Эффективное освоение рудных месторождений Северного Кавказа в условиях завершения эксплуатации. - Владикавказ: Ремарко, 2001. - 286 с.

- Котенко Е.А. Ресурсосберегающие экологически щадящие технологии открытой разработки месторождений // Горный вестник. - 1998. - №2.

- Голик В.И., Комащенко В.И., Еналдиев А.Ф., Полежаев В.А. Особенности развития природных и техногенных катастроф в горных регионах. Новые идеи в науках о земле, т. 7. - М. 2007. - С.67-74.