Экономическая эффективность воздухораспределения в картофелехранилище при контейнерном способе хранения

Автор: Калашников М.П., Ванников А.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 1 (46), 2014 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы аэродинамические и теплофизические недостатки систем общеобменной вентиляции при контейнерном хранении сочного растительного сырья. Основным путем повышения функциональной надежности систем обеспечения микроклимата является переход на хранение с применением систем активной вентиляции. Приведена оценка экономической эффективности строительства новых и реконструкции существующих хранилищ, показана равнозначность понятий «капиталовложения» и «инвестиции» для таких сооружений.

Сочное растительное сырье, хранение, эффективность систем вентиляции, капитальные и эксплуатационные затраты

Короткий адрес: https://sciup.org/142142825

IDR: 142142825 | УДК: 628.8:

Текст научной статьи Экономическая эффективность воздухораспределения в картофелехранилище при контейнерном способе хранения

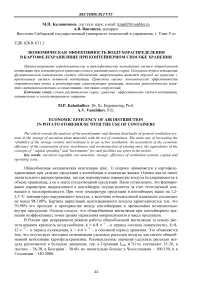

Общеобменная механическая вентиляция (рис. 1) широко применяется в картофелехранилищах при укладке продукции в контейнеры и планчатые ящики. Однако она не имеет значительного распространения, так как нормируемые параметры воздуха поддерживаются в объеме хранилища, а не в массе плодоовощной продукции. Нами установлено, что формирование параметров микроклимата в контейнерах осуществляется за счет естественной конвекции и теплопроводности. При этом температура продукции в контейнерах выше на 1,22,3 ° С температуры окружающего воздуха, а величина относительной влажности составляет не менее 98-100%. Картина циркуляции вентиляционного воздуха характеризуется тем, что 70-90% его проходят в пространстве между контейнерами и чрезвычайно незначительно внутри продукции. Отсюда следует, что общеобменная вентиляция при контейнерном хранении неэффективна с точки зрения управления микроклиматом в массе продукции.

В России при непрерывном режиме работы общеобменной вентиляции за основу расчета принята кратность воздухообмена: k = 6-8 ч -1 в период «осушка поверхности», k=8-12 ч -1 в период охлаждения, k = 4-6 ч -1 в основной период хранения. Это объясняется тем, что отсутствует методика оптимизации удельных расходов воздуха для систем общеобменной вентиляции картофелехранилищ. Рекомендуемые значения удельных расходов воздуха различаются в большом диапазоне, так, в Германии L пр , м3/(т∙ч), составляет 15-20, в Англии 36-38, в Болгарии 50-60, но значительно больше в Чехословакии 100-150, и в Голландии – 150-2000.

Рис 1. Стационарные хранилища для плодоовощной продукции: а – с общеобменной вентиляцией; б – с активной вентиляцией;

1 – продукция; 2 – приточные воздуховоды; 3 вытяжная шахта;

4 контейнер с продукцией;

5 вентилятор; 6 воздушноотопительный агрегат; 7 оборудование для обработки наружного воздуха;

8 рециркуляционный воздуховод;

9 вытяжной воздуховод;

10 вытяжная шахта;

11 перфорированный напольный настил

Рис 2. Варианты размещения контейнеров: a – складирование с подачей воздуха через крупногабаритные отверстия в полу; b – П-образное складирование; c – складирование с технологическим колодцем; d – П-образное встречное складирование; 1 – крупногабаритное отверстие;

2 – воздухораспределитель; 3 – технологический проход (колодец); 4 – контейнер

Для рационального использования подаваемого воздуха в хранилищах контейнерного типа при раздаче воздуха «снизу вверх» и струями «сверху вниз» под воздухораспределителем в штабеле должен быть колодец или технологический проход (проезд) (рис. 2). При складировании плодоовощной продукции в контейнерах, в хранилище непосредственно за грузовой дверью необходимо предусматривать свободную площадку не менее 3,5 х 3,5 м.

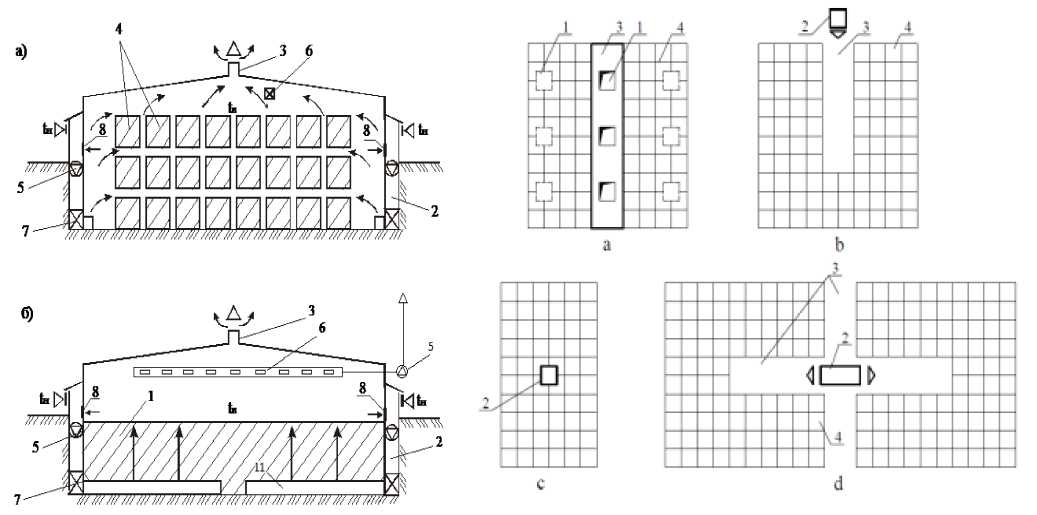

Достаточного распространенная в различных регионах России схема воздухораспреде-ления естественного приточного воздуха в верхнюю или среднюю зону «сверху вверх» при естественной вытяжной вентиляции из верхней зоны имеет значительный недостаток – неравномерное обдувание контейнеров воздухом, что вызывает перепад температуры в горизонтальной плоскости до 1,8 С, а в вертикальной свыше 3,2 С (рис. 3). Поэтому в настоящее время получает практическое применение для картофелехранилищ контейнерного типа механическая приточно-вытяжная вентиляция с подачей воздуха по схемам «снизу вверх» или «сверху вниз» (рис. 1 а). Приточный воздуховод, обеспечивающий равномерную раздачу вентиляционного воздуха в свободное пространство между полом и перфорированным напольным настилом (подпольный канал), располагается внизу (у пола), вытяжной под перекрытием хранилища (рис. 1 б). При массовом хранении сочной растительной продукции в контейнерах принципиально возможно применение горизонтальных схем продувки (рис. 2).

Контейнерный способ экономически оправдан при хранении на городских базах в случае многократной оборачиваемости контейнеров и доставки продукции на большие расстояния с неоднократными перевалками. В местах производства целесообразно хранить 25-30 % картофеля. Остальной нужно доставлять в районы потребления осенью. По нашему мнению, хранение в местах производства можно осуществлять силами фермерских хозяйств, товариществ и заготовительных агрофирм.

Применение естественной вентиляции при хранении CРП с экономической точки зрения выгодно, так как не требуется значительных капитальных вложений на ее устройство. Вместе с тем потери продукции при хранении достигают значительных размеров (до 40%). Несмотря на неперспективность применения естественной вентиляции при хранении СРП, необходимость изучения закономерностей формирования параметров микроклимата в насыпи при естественной конвекции диктуется тем, что последняя является одним из определяющих факторов, влияющим на режимы работы систем кондиционирования микроклимата плодоовощехранилищ.

В заполненном картофелем хранилище контейнерного типа объемом 5040 м3 (70 х 12 х 6 м) производительность механической приточно вытяжной системы вентиляции составит при К р = 10 ч -1 около 50 400 м3/ч, при К р = 5 ч -1 в пределах 25 200 м3/ч. В первом случае скорость воздуха между контейнерами равна 0,27 м/с, во втором – около 0,14–0,18 м/с, а скорость в межклубневом пространстве контейнеров, соответственно, около 0,024 и 0,019 м/с, т.е. устойчивое движение воздуха в контейнерах отсутствует.

Расстояние jo боковые стенок ихрояа. мм

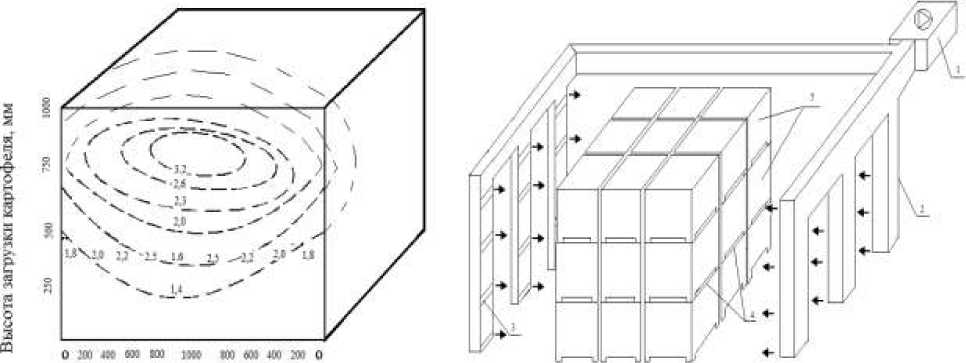

Рис. 4. Схема активной вентиляции контейнеров:

1 – приточная вентиляционная камера; 2 – воздуховод нагнетания; 3 – приточное отверстие;

4 – воздухораспределительная полость; 5 – контейнер

Рис. 3. Формирование температурного поля в массе картофеля в контейнере

Необходимо констатировать, что вышеприведенные скорости воздуха в загруженных картофелем контейнерах при механической приточно-вытяжной вентиляции меньше необходимых для поддержания температурных параметров воздушной среды в контейнерах. В результате натурных исследований в контейнере, заполненном картофелем, зафиксирована зона повышенных температур воздуха (рис. 3). Можно сделать вывод о практической неэффективности управления параметрами формирования микроклимата в массе картофельной продукции контейнеров путем регулирования скорости фильтрации и увеличения кратности воздухообмена. Преодоление этого недостатка возможно при изменении конструкции системы активной вентиляции, формы штабеля контейнеров с продукцией или разработки контейнеров более совершенной конструкции. В нашей стране контейнеры имеют квадратную форму и практически одинаковую высоту (0,74-0,87 м). Расстояние между деревянными планками в боковых стенках назначается в пределах 15-25 мм. Количество рядов контейнеров по высоте обычно составляет 5-6.

Для рационального использования подаваемого воздуха в хранилищах контейнерного типа при раздаче воздуха «снизу вверх» и струями «сверху вниз» под воздухораспределителем в штабеле должен быть колодец или технологический проход (см. рис. 2).

В ряде стран Европы широко используются контейнеры не с решетчатыми, а с плотными воздухонепроницаемыми стенками и двойным (решетчатым и сплошным) дном. Помещение оборудуют проходными вентиляционными воздуховодами, которые размещают у стен на всю их высоту. В стенках воздуховодов устраиваются отверстия, совпадающие со щелями между сплошным и решетчатым дном контейнеров. Контейнеры устанавливаются впритык к воздуховодам. Воздух через щели в решетчатом дне поступает в контейнеры и удаляется через специальные зазоры в стенках (рис. 4), т.е. происходит активная горизонтальная вентиляция продукции в контейнере. В нашей стране все большее распространение получает использование принципа работы систем активной вентиляции при контейнерном хранении по следующей схеме. Контейнеры со сплошными боковыми стенками и решетчатым дном устанавливаются в штабель над специальным воздухораспределяющим отверстием в полу. При подаче воздуха осуществляется охлаждение всего штабеля контейнеров.

Тепловой баланс контейнерных хранилищ и необходимость подогрева наружного приточного воздуха для поддержания расчетной внутренней температуры t в определяется, согласно методике, как для любого производственного сельскохозяйственного здания с учетом условной температуры наружного воздуха, начиная с которой необходимо нагревать приточный воздух в холодный период года.

Удельные капитальные затраты К хр , руб./т снижаются с увеличением вместимости хранилищ:

К хр AG 0,26, (1) где А – удельные нормы затрат на хранение продукции; G – вместимость хранилищ.

Оценка удельного годового экономического эффекта строительства контейнерных и навальных хранилищ, оборудованных системами активной вентиляции, основывается на составлении приведенных затрат:

П хр C хр + E н K хр , (2) где С хр – удельные эксплуатационные расходы, руб./(т∙год); Е н = 0,10…0,12 – нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений, 1/год.

Удельные эксплуатационные затраты С хр включают стоимость естественной убыли и абсолютного отхода плодоовощной продукции в процессе хранения. Повышение сохранности продукции способствует, помимо уменьшения потерь, другим положительным социальным эффектам, величину которых учтем величиной удельного суммарного социальноэкономического эффекта Э п , руб./(т∙год):

П хр C хр Э п + E н K хр . (3)

Определение удельного годового экономического эффекта от реконструкции, если она направлена только на повышение качества хранения (дополнительная вместимость хранилища не может быть получена), ведется сравнением с показателями хранилища до реконструкции:

Э 2 A 2 [( C хр1 C хр2) + ( Э п2 Э п1 ) E н К рек ], (4) где А 2 – удельная масса сохраненной продукции относительно базового варианта, т/т; Э п2 и Э п1 – соответственно, удельный экономический эффект после реконструкции и по базовому варианту, руб./(т∙год); К рек – удельные капитальные затраты на реконструкцию, руб./т.

Общий годовой экономический эффект Э 2общ , руб./год, от повышения степени сохранности продукции равен:

Э 2общ Э 2 G . (5)

Когда реконструкция сопровождается увеличением вместимости хранилищ, удельная эффективность Э 1 , руб./(т∙год), определяется по формуле:

Э 1 ( C хр1 A C хр.н ) (1 А 1 ) A 2 C хр2 (1 А 1 ) ( Э п2 Э п1 ) E н ( А 1 К хр.н К рек ), (6) где А 1 = ΔG / G – удельный прирост емкости при реконструкции, т/т; С хр.н – удельная себестоимость хранения в реконструированных хранилищах, руб./ (т∙год); К хр.н – удельные капитальные затраты на строительство новых хранилищ удельной емкостью ΔG, руб./т.

Общий годовой экономический эффект Э 1общ , руб./год от повышения надежности хранения картофеля и овощей и увеличения вместимости хранилищ в результате реконструкции составляет:

Э 1общ Э 1 G . (7)

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, Т, лет, на реконструкцию хранилищ при отсутствии и наличии увеличения емкостей хранилищ, соответственно:

T K д / А 2 G С зак ; T K д/(1 А 1) А 2 G С зак , (8)

где К д – сумма дополнительных капитальных вложений на реконструкцию, руб. Закупочная цена С зак , руб./т, на хранящуюся продукцию повышается в течение периода хранения.

Широкое использование критерия приведенных П обусловлено простой и наглядной формой его представления. В плановой экономике он был единственным критерием, в основу которого был заложен нормативный срок окупаемости дополнительных капитальных вложений Т или обратная величина Е 1/ Т . В рыночных условиях, при замене понятия «капиталовложения» на более широкое «инвестиции», использование критерия приведенных затрат оправданно [9] при условии замены коэффициента эффективности капитальных вложений Е в прежнем понимании на коэффициент бездисконтной эффективности Е э 1/ Т э .

В зависимости от использования дохода, полученного после окупаемости инвестиций, величина коэффициента эффективности определяется по следующим формулам:

Е э1 r /(1 e ( rT ок) ) ; (9)

в случае капитализации дохода, т.е. изъятия его из оборота и наращивания:

Ед rr /(1- e (- rT« )-1), (10)

где r – расчетная норма дисконта, 1/год; Т ок – предельный срок окупаемости инвестиций, год.

В таблице приведены величины Е э , 1/год, при различных значениях r и предельного срока окупаемости Т ок , год.

Таблица

Значения коэффициента эффективности Е э1

|

r |

Значения Е э1 для различных величин срока окупаемости Т ок , год |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

7 |

9 |

11 |

13 |

|

|

0,05 |

1,03 |

0,53 |

0,36 |

0,28 |

0,23 |

0,17 |

0,14 |

0,12 |

0,11 |

|

0,10 |

1,05 |

0,55 |

0,39 |

0,30 |

0,25 |

0,20 |

0,17 |

0,15 |

0,14 |

|

0,15 |

1,08 |

0,58 |

0,41 |

0,33 |

0,28 |

0,23 |

0,20 |

0,19 |

0,158 |

Как видно из таблицы, при разумных сроках окупаемости производственных сельскохозяйственных зданий (более 9-10 лет) методика расчета по зависимости (2) пригодна как по понятию «капиталовложения», так и по понятию «инвестиции».

Заключение

Перспективным путем повышения эффективности систем обеспечения параметров микроклимата при контейнерном и навальном хранении сочного растительного сырья является переход от систем общеобменной механической к системам активной вентиляции продукции. Показана однозначность оценки удельной годовой экономической эффективности при строительстве, реконструкции и эксплуатации хранилищ, оборудованных системами активной вентиляции, по приведенным затратам и с использованием понятия чистого дисконтного дохода.