Экономическая проблема коллективного выбора

Автор: Голиков С.Д., Василькина А.С., Цвенгер Д.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-2 (13), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140109383

IDR: 140109383

Текст статьи Экономическая проблема коллективного выбора

Так, к примеру, при выборе тремя индивидами одной из трех альтернатив может сложиться следующая ситуация:

-

• первый индивид альтернативе А предпочел альтернативу В, а альтернативе С – альтернативу В;

-

• второй индивид предпочел альтернативе С альтернативу B, а альтернативе A – альтернативу C;

-

• наконец, третий индивид предпочел альтернативе А альтернативу С, а альтернативе В – альтернативу А.

Результатом голосования являются следующие соотношения: А > B, B > C, C > A, не обладающие свойством транзитивности, что означает невозможность однозначного выбора одной из трех альтернатив. Этот парадокс называется парадоксом Кондорсе : при наличии более двух альтернатив и более двух избирателей коллективная ранжировка альтернатив может быть цикличной, даже если при ранжировании избирателей цикличности не возникает. Таким образом, волеизъявления разных групп избирателей, каждая из которых представляет большинство, могут вступать в парадоксальное противоречие друг с другом.

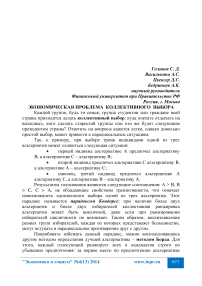

Попробовать избежать данный парадокс, можно воспользовавшись другим методом определения лучшей альтернативы – методом Борда. Для этого, каждый голосующий ранжирует всех n кандидатов строго по убыванию предпочтения: за первое место по предпочтению альтернативе присуждается n баллов, за второе n–1 баллов и т.д. а все набранные баллы альтернативами суммируются. Соответственно, победителем выборов считается альтернатива, набравшая наивысший суммарный балл. Однако и данный метод может приводить к ситуациям, не соответствующим нашим понятиям о справедливости. Рассмотрим пример n = 5 (рис.1).

Рис. 1. Пример 5 кандидатов.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

A |

A |

A |

A |

B |

|

B |

B |

B |

B |

E |

|

C |

E |

F |

D |

D |

|

F |

F |

D |

F |

F |

|

D |

D |

E |

C |

C |

|

E |

C |

C |

E |

A |

Подсчитав число баллов которая набрала каждая из альтернатив методом Борда, увидим, что наивысший балл 26 получит альтернатива B, на втором месте будет альтернатива А, набравшая 25 баллов. Однако из рис. 1 следует, что в четырех из пяти альтернатива А стоит на первом месте и справедливо было бы ее выбрать победителем…

Существует множество других способов выбора лучшей альтернативы, но как правило, можно найти случай, в котором тот или иной метод будет работать не корректно. Почему же так происходит?

В 1951 году американский экономист Кеннет Эрроу, сформулировал теорему о невозможности коллективного выбора , удовлетворяющая всем аксиомам справедливого выбора:

-

• отсутствие диктатора : не существует такого индивида, выбор которого определяет выбор остальных индивидов независимо от их предпочтений;

-

• универсальность : каждый индивид группы может составить ранжировку каждой альтернативы;

-

• независимость несвязанных альтернатив : при выборе предпочтения альтернативы А или В, среди всего множества альтернатив, остальные альтернативы не должны влиять на этот выбор;

-

• принцип единогласия : если каждый индивид ставит альтернативу А выше альтернативы В, то и в конечном результате альтернатива А должна стоять выше альтернативы В.

С учетом всех аксиом теорема Эрроу формулируется следующим образом: Если множество альтернатив содержит не менее трех элементов, а число индивидов не меньше двух , то не существует системы голосования, которая отвечает всем аксиомам .

Таким образом получаем, что при любом коллективном выборе наше решение не сможет удовлетворять одновременно всем аксиомам альтернативного выбора.

Однако, многие ученые часто критикуют третью по счету аксиому – аксиому независимости несвязанных величин. Для примера рассмотрим ситуацию, которая часто проявляется в спортивных соревнованиях, причем сами спортсмены осознанно приводят соревнования к этой ситуации.

Пусть в некотором спортивном соревновании, каждый из трех судей, ранжирует участников по предпочтению, выставляя баллы каждому в соответствие с местом спортсмена в ранжировке. Победитель определяется наименьшей суммой баллов.

На рис. 2а приведен пример голосования судей, из которого победителем является спортсмен А, набравший 6 баллов. Предположим теперь, что участник В, оценив свои возможности, понимает, что победить спортсмена А не сможет, однако может помочь спортсмену С следующим образом: участник В отказывается от соревнований, попадая на последние строки ранжировки судей, тем самым передают победу спортсмену С, который теперь набирает 5 баллов (рис. 2б).

Рис.2. Голосование судей с победой: а) спортсмена А, б) спортсмена С.

|

1 судья |

2 судья |

3 судья |

( а) |

1 судья |

2 судья |

3 судья |

|

A |

A |

C |

A |

A |

C |

|

|

B |

B |

D |

||||

|

C |

C |

D |

||||

|

C |

C |

E |

||||

|

D |

D |

E |

||||

|

D |

D |

A |

E |

E |

A |

|

|

E |

E |

B |

B |

B |

B |

(б)

Разумно рассудить, что отказ участника В не должен влиять на результаты соревнований. Этот пример ярко иллюстрирует критику ученых аксиомы независимости несвязанных величин.

Таким образом, можно сказать, что проблема коллективного выбора носит многогранный характер и что при одних и тех же свойствах альтернатив результаты в конечном итоге являются совершено разными и не всегда справедливыми.

Список литературы Экономическая проблема коллективного выбора

- В.В. Гальперин, В.М. Гальперин. 50 лекций по микроэкономике. В 2-х тт. -СПб: Экономическая школа, 2004.

- К. Эрроу. Коллективный выбор и индивидуальные ценности. -М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.