Экономически ориентированное управление имущественным комплексом муниципального образования

Автор: Боровская М.А.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Управление собственностью

Статья в выпуске: 8 (59), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151498

IDR: 170151498

Текст статьи Экономически ориентированное управление имущественным комплексом муниципального образования

Функциональная сущность муниципального управления заключается в умении выявить и оценить экономический ресурс, способный обеспечивать требуемый уровень доходов муниципального образования, поэтому необходимо определить все возможные источники, которые смогут приносить доходы муниципальному образованию. Для выявления этих источников важно провести вещественно-стоимостной анализ муниципального хозяйства и подробно изучить его структуру как одного из источников, обеспечивающих заданный уровень доходов1. В структуре источников, обеспечивающих доход муниципальным образованиям, отражаются все происходящие под воздействием научно-технического прогресса изменения в системе воспроизводства жизнеобеспечения населения конкретных территорий. Например, появление новых транспортных средств, производств, увеличение в связи с этим техногенной нагрузки на природную среду, возрастание уровня потребления и изменение требований к системам водо-, газо-, электроснабжения и т. д. ведет к реструктуризации муниципальной собственности, изменению ее технического состава и стоимостных параметров. Помимо прочего, современная инфраструктура муниципального образования должна обеспечить возможность для применения высоких технологий, подготовки кадров, использования экономической и научно-технической информации, развития телекоммуникаций и систем связи, защиты природной среды2.

Создание сбалансированной системы интересов хозяйствующих субъектов, действующих на территории, объем, состав и механизм муниципального управления имущественным комплексом должны обеспечивать полноценное функционирование муниципального образования как региональной социально-экономической системы с учетом стандартов ИСО 9000–2001, включая:

-

• обеспечение минимальных государственных стандартов социального воспроизводства населения муниципального образования;

-

• обеспечение участия населения муниципального образования в процессе владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью;

-

• обеспечение режима расширенного воспроизводства всех элементов муниципальной собственности в создании условий устойчивого и стабильного развития муниципального образования и его системы управления в целом;

-

• создание относительной финансовой независимости муниципального образования в системе межбюджетных отношений «муниципальное образование – регион – федеральный центр»;

-

• обеспечение подвижности элементов муниципальной собственности и при необходимости – передачу некоторых объектов федеральной или областной собственности в муниципальную с целью повышения ее социальной и экономической эффективности;

-

• создание условий для функционирования части объектов производственной и социальной инфраструктуры на принципах коммерческого расчета с целью укрепления доходной части местного бюджета.

В структуре имущественного комплекса муниципального образования, способного обеспечивать доходы, учитывается объем и состав муниципальной собственности, ведется единый реестр, посредством которого осуществляется учет муниципального имущества. Во многих регионах уже разработаны и внедрены нормативные документы, регламентирующие порядок такого учета. Например, в Ростовской области принято положение «О едином реестре муниципальной собственности», на основании которого во всех городах области и иных муниципальных образованиях создано подобное положение. Этим положением устанавливаются основные принципы построения и ведения реестра муниципального имущества в городах, определяется состав информации об объектах учета, порядок ее сбора, обработки. Этим положением также определяются полномочия и ответственность организаций, представляющих необходимые для учета имущества документы.

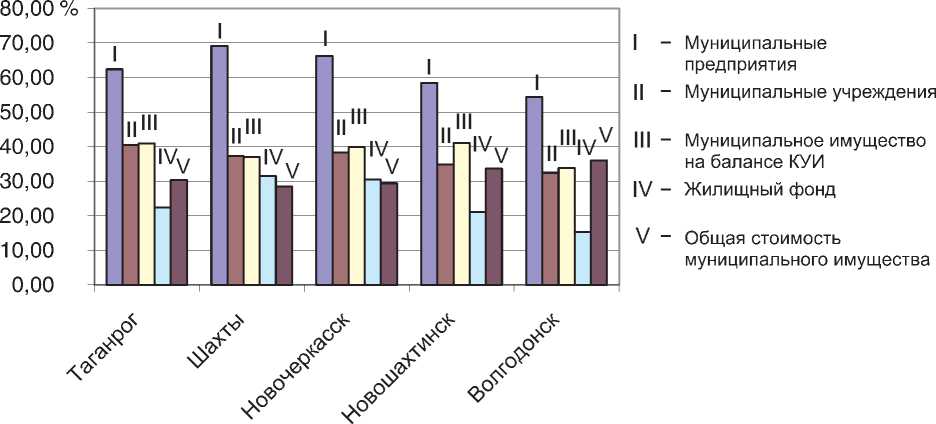

Сведения об объектах учета и наблюдения базовой информации, позволяющей идентифицировать юридических или физических лиц, владеющих и пользующихся муниципальным имуществом, отражают степень развития социально-экономических связей местного хозяйства и возможности совершенствования и эффективного использования муниципальной собственности. Изучение структурных соотношений собственности конкретных муниципальных образований (рис. 1) дает информацию об используемом городами муниципальном движимом и недвижимом имуществе.

Рис. 1. Структура муниципальной собственности городов Ростовской области на 1 января 2006 года

Оценивая имущественную структуру некоторых муниципальных образований Ростовской области (рис. 1), необходимо отметить, что ситуация с точки зрения активизации экономической функции выглядит достаточно сложно, более обнадеживающая ситуация – в городах Новочеркасске, Шахты, Таганроге. Соотношение структуры муниципальной собственности каждого из этих городов имеет свои плюсы и минусы, но в целом около 20 процентов муниципальной собственности указанных городов можно использовать с целью получения дохода.

Более сложная ситуация наблюдается в городе Новошахтинске. Это обусловлено наличием высокой доли жилищного фонда, что в большей степени требует дополнительных финансовых средств, и очень маленьких долей муниципального имущества и муниципальных предприятий, что снижает возможность получения собственных доходов муниципального образования. Также сложная ситуация с точки зрения экономической эффективности сложилась в городе Волгодонске, поскольку в его структуре муниципальной собственности доля жилищно- го фонда очень велика. Это отягощает процесс управления имущественным комплексом муниципального образования и требует от местных властей принятия незамедлительных мер по обеспечению финансовой поддержки этой доли финансово обременительной собственности. Назвать ситуацию, сложившуюся в Волгодонске, кризисной пока нельзя, так как разрыв между восстановительной и остаточной стоимостью несущественно отличается от такого же соотно- шения в других городах. Однако для успешного разрешения этой проблемы необходимы эффективные методы финансового воздействия.

Достаточно серьезные проблемы ожидают муниципальные образования на этапе сокращения разрыва между остаточной и восстановительной стоимостью (рис. 2). Этот процесс требует разработки комплексной программы, взаимоувязанной с общей стратегией развития каждого из этих городов.

Рис. 2. Доля износа имущества муниципальной собственности городов Ростовской области по состоянию на 1 января 2006 года

Из гистограммы, представленной на рисунке 2, видно, что серьезные проблемы в основном связаны с большим износом коммунальных сетей и инфраструктуры городских служб, поэтому муниципалитеты должны создать целое комплексное поэтапное стратегическое направление замены и восстановления социально-экономической инфраструктуры своих городов. Подробный анализ структурного соотношения восстановительной и остаточной стоимостей проведен на примере города Таганрога. Управление этим процессом поможет муниципальному образованию обеспечить социально-экономическую эффективность. Стоимостная оценка составляющих объектов муниципальной собственности города Таганрога и структура распределения муниципального имущества представлены в таблице 1.

Оценивая приведенную структуру муниципального имущества города Таганрога, можно проанализировать и структуру его перераспределения в долевом соотношении использования основных фондов (на 01.01.2006). Деление производится следующим образом: в социальной сфере (учреждения культуры, образования, здравоохранения, жилищный фонд и нежилой фонд, находящийся в безвозмездном пользовании) – по остаточной стоимости – 5 440,2 миллиона рублей – это 85 процентов от общей суммы муниципального имущества. 15 процентов муниципального имущества размещается для целей коммерческого использования (муниципальные предприятия, муниципальное имущество, состоящее на балансе комитета по управлению имуществом – КУИ и сдаваемое в аренду). Остаточная стоимость этой доли муниципального имущества составляет 960,02 миллиона рублей. По сравнению с 2003 годом это примерно на 300 миллионов рублей больше.

Таблица 1

Распределение имущества муниципальной собственности города Таганрога по состоянию на 1 января 2006 года

|

Составляющие муниципальной собственности |

Восстановительная стоимость, р. |

Износ, р. |

Остаточная стоимость, р. |

|

Муниципальные предприятия |

1 425 758 586 |

902 239 539 |

523 519 047 |

|

Муниципальные учреждения |

1 164 754 493 |

542 564 765 |

622 189 728 |

|

Муниципальное имущество на балансе КУИ |

402 394 495 |

198 471 934 |

203 922 561 |

|

Жилищный фонд |

6 743 483 326 |

1 693 568 839 |

5 049 914 487 |

|

Доли (вклады) муниципальной собственности |

646 783 |

0 |

646 783 |

|

Общая стоимость муниципального имущества |

9 737 037 683 |

3 336 845 077 |

6 400 192 606 |

Стоимостное и долевое распределение города Таганрога по отраслям деятельнос-муниципального имущества в системе му- ти муниципальных предприятий представ-ниципального имущественного комплекса лено в таблице 2.

Структура распределения муниципального имущества города Таганрога по состоянию на 1 января 2006 года

Таблица 2

|

Виды деятельности |

Восстановительная стоимость, млн р. |

% |

|

Коммунальное хозяйство |

1 338,76 |

52,51 |

|

Культура |

53,19 |

2,29 |

|

Образование |

393,42 |

23,27 |

|

Здравоохранение |

328,61 |

19,65 |

|

Бытовое обслуживание |

4,27 |

0,14 |

|

Торговля |

1,44 |

0,11 |

|

Прочие виды деятельности |

33,27 |

2,03 |

|

Итого |

2 152,96 |

100 |

Данные таблицы 2 показывают, что в таких сферах, как коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение, должна быть продумана система мероприятий, которая позволит сформировать финансовые потоки с позиций активизации экономической составляющей в системе муниципального управления социально-экономическими процессами муниципальных образований и создать механизм, поддерживающий и приумножающий муниципальное имущество.

При вступлении в новые условия хозяйствования в муниципальной экономике возникла проблема сочетания методов адми- нистративного и рыночного воздействия на экономические и социальные процессы локальных территорий. В современных экономических условиях существующую систему муниципального управления необходимо реформировать с учетом решения приоритетной задачи – увеличения потока финансовых ресурсов во все отрасли муниципальной экономики. В собственности муниципальных образований находится значительная доля «обременительных» объектов, требующих финансово-экономической поддержки. В основном к ним относятся объекты социального назначения.

Создание концепции финансово-экономического управления муниципальными образованиями требует разработки моделей совмещения плановых и рыночных методов муниципального хозяйствования. Главным регулятором обеспечения эффективного функционирования муниципального хозяйства, сбалансированного его развития должен выступать именно планово-регулируемый рынок. С переводом муниципальных образований на самоуправление и новые методы хозяйствования коренным образом меняется сущность управления этими образованиями. Из объекта планирования с ограниченными правами в решении социально-экономических проблем на собственной территории муниципалитет превращается в самостоятельное, финансово и экономически управляемое территориальное образование. В условиях распространения принципов самофинансирования на все народнохозяйственные подразделения, а также на их собственные взаимоотношения и взаимоотношения между управляющими структурами расширяются полномочия муниципальных систем. Они получают права экономического воздействия на все народное хозяйство, но и берут на себя ответственность за создание на вверенной им территории необходимого уровня обеспечения и развития жизненных условий населения.

Устанавливая функции экономического управления муниципальными образованиями в условиях новых экономических методов взаимодействия, необходимо выделить важнейшие проблемы, оказывающие влияние на формирование этих функций.

-

1. Внедрение самоуправления и новых экономических отношений предполагает преодоление монополии министерств и ведомств, в подчинении которых находятся базовые отрасли народного хозяйства3, в результате чего они безраздельно контролируют экономику региональных и субрегиональных образований. Министерства нередко пренебрегают интересами территорий, принимают решения без ведома органов муниципального управления, игнорируют специфические условия и перспективы

-

2. Несмотря на очевидную необходимость создания организационно-экономических условий для превращения муниципальных органов управления в подлинных хозяев на своих территориях, обладающих реальной властью, опыт подсказывает, что федеральные и региональные органы власти не в полной мере передают свои функции и ресурсы местным органам управления там, где это необходимо по закону. Следует продолжить линию на перераспределение функций управления путем предоставления муниципальным образованиям более широких прав и соответствующего расширения их ресурсов. В этом случае муниципальным властям необходимы дополнительные полномочия прямого и косвенного воздействия на деятельность предприятий федерального и регионального подчинения для становления горизонтальных связей, комплексного развития территории, отчислений от прибыли в местный бюджет, участия в социальных процессах, а также в инфраструктурном развитии. Отношения местных властей с субъектами вышестоящего уровня должны строиться на диалоге, подкрепленном доказательствами, расчетами и обоснованиями. Однако в любом случае преимущества в решении вопросов местного характера должны принадлежать органам муниципального управления.

-

3. Поиск новых форм и экономических методов хозяйствования объективно приведет к активности местных властей, станет показателем их инициативы и предприимчивости, последствия такой предприимчивости распространятся в рамках муниципального образования на организацию процесса производства товаров народного потребления, решение социально-бытовых проблем, проведение мероприятий по формированию местного бюджета, и, безусловно, отразится на развитии производствен-

- ной и социально-экономической инфраструктур.

развития территорий, как правило, не считаются с мнением местных властей. Все это порождает недовольство действиями федеральных и региональных органов власти и приводит к возникновению конфликтных ситуаций на местах.

Возрождение инициативы и предприимчивости всех субъектов в системе муниципального хозяйствования возможно посредством активизации экономических механизмов в сфере индивидуальной трудовой деятельности, малого предпринимательства, развития коммерческого движения, перевода предприятий и отдельных производств на арендные методы хозяйствования, расширения прав местных органов управления, введения принципов самоуправления и самофинансирования в рамках локальной территории. В то же время экономические отношения муниципальных образований не должны формировать их автаркию, создание системы муниципального управления не должно предполагать обособленного подхода к управлению муниципальным образованием, так как муниципальное образование – это только элемент системы общехозяйственного механизма развития регионального и федерального хозяйств. Создание действенного эффективного механизма экономического управления муниципальным образованием и внедрение новых экономических отношений предполагают следующее:

-

• достижение оптимального сочетания централизованного управления и хозяйственной самостоятельности муниципальных образований;

-

• обеспечение сбалансированности производственно-экономического и социального развития муниципальных образований, укрепление народнохозяйственного единства и целостности экономического пространства страны;

-

• решение собственных социально-экономических проблем в сочетании с общегосударственными интересами;

-

• проведение мероприятий, направленных на повышение жизненного уровня населения муниципального образования и одновременно решение социальных проблем региона и России в целом.

Эффективный механизм управления системой муниципального образования повлияет на экономическую устойчивость и сбалансированность всего народнохозяйствен- ного комплекса страны. Исходя из этого можно сформулировать основные хозяйственно-экономические функции и задачи муниципального управления.

Первая группа функций связана с решением производственно-экономических проблем. Определяющим при формировании важнейших функций этой группы является положение о том, что в условиях новых экономических отношений муниципальные образования должны выступать не только пассивными держателями и распорядителями муниципальных ресурсов, но и активно участвовать в экономической политике по их размещению.

Важнейшее функциональное назначение муниципального образования – это обеспечение расширенного воспроизводства на своей территории, включая сферу производства, инвестиционную деятельность, социальные процессы, экологическую среду обитания. Предполагается, что система муниципального управления должна выполнять, например, следующие экономические функции:

-

• разрабатывать и внедрять производственные и научно-технические программы, направленные на организацию и развитие межотраслевых производств; налаживать рациональные межотраслевые связи;

-

• развивать эксплуатацию производственной инфраструктуры;

-

• способствовать осуществлению структурной перестройки производства и обеспечивать за счет этого сбалансированность между производственной и социальной сферами;

-

• повышать уровень территориальной специализации, приоритетного развития ведущих отраслей специализации, определяющих экономическую направленность развития муниципального образования;

-

• использовать многообразные формы реализации собственности для создания новых структурных подразделений, к числу которых относятся ассоциации, отраслевые объединения и акционерные общества, смешанные предприятия, предприятия, основанные на индивидуальной трудовой деятельности, а также имеющие арендную и другую коммерческую основу;

-

• создавать новые экономические методы управления и экономического стимулирования по внедрению в систему муниципальных образований современных научнотехнических достижений.

Вторая группа функций связана с решением проблем планово-управленческой деятельности. Для этого, например в Нижегородской и Ростовской областях, произведена реорганизация административной системы и предпринята попытка создания новых организационных структур по территориальному принципу4. Важнейшими функциями этой группы являются:

-

• разработка комплексных планов экономического и социального развития территории и организация их выполнения с учетом рационального использования финансовых ресурсов, выделяемых на решение территориальных проблем, при строгом соблюдении соотношения развития производственной и непроизводственной сфер;

-

• формирование и регулирование муниципального рынка средств производства, товаров народного потребления и услуг, оказываемых населению, что предполагает проведение в жизнь принципа эквивалентного обмена, замену административных методов регулирования товарных потоков экономическими; разработка и внедрение в практику планового руководства экономических методов взаимодействия территориальных органов управления со структурными подразделениями, основанных на возмещении затрат в процессе воспроизводства.

При этом надо иметь в виду, что в процессе разработки планово-управленческих структур необходимо оптимальное сочетание централизованного и муниципального управления, которое смогло бы не только взять на себя часть государственных функций, но и эффективно их использовать. Речь идет о том, что нельзя ослаблять государственные рычаги управления до тех пор, пока не будут полностью созданы и подготовлены соответствующие управляющие структуры на местах и подготовлены кадры, способные выполнять функции хозяйствования.

В настоящее время осуществляется постепенная передача функций вышестоящими структурами управления в управление муниципальными образованиями. Практика показывает, что с введением новых экономических отношений в рамках самостоятельности муниципальных образований возникают такие отрицательные явления, как стремление местных властей реализовать имеющуюся в их распоряжении собственность по неприемлемым ценам, заключать непродуманные и незаконные договоры на аренду муниципальной собственности с предприятиями и органи-зациями5. Эти факты свидетельствуют о том, что внедрение новых экономических отношений невозможно без правильной организации государственного регулирования.

Третья группа функций охватывает проблемы финансово-экономической деятельности. Многие вопросы взаимодействия муниципальных, региональных и федерального бюджетов, установления границ компетенции и полномочий в этой области федеральных и местных органов управления до конца еще не ясны6. С внедрением новых экономических отношений на муниципальном уровне управления неизбежно возникает необходимость передачи ряда дополнительных хозяйственных полномочий муниципальным администрациям. Важнейшим средством реализации этих полномочий становятся финансовые механизмы, в том числе инструменты регулирования денежного обращения, аккумулирования и освоения финансовых ресурсов. В связи с этим на муниципальное образование возлагается целый ряд экономических функций, а именно:

-

• организация совместного финансирования муниципальных производственных программ, осуществление которых выходит за рамки отдельных предприятий;

-

• финансирование структурной перестройки производства;

-

• строительство объектов производственной инфраструктуры.

Четвертая группа функций связана с решением социальных проблем. Сегодня в социальной сфере системы муниципальных образований соседствуют различные по уровню развития объекты. По оценкам спе-циалистов7, с одной стороны, в городах наблюдается рост экономической активности в производственной и предпринимательской сферах. С другой стороны, продолжает сохраняться низкий уровень обеспеченности населения многими социальными благами: жильем, больничными койками, детскими дошкольными учреждениями, кинотеатрами и т. д. Иными словами, имеет место постоянное, хроническое отставание в развитии социально-культурной сферы. В результате недостатка средств ветшают многие уникальные памятники архитектуры, низкими темпами осуществляется развитие социальной сферы городов. В основном речь идет об отсутствии достаточных финансовых ресурсов на поддержание социально-экономического сектора муниципальной экономики при фактическом процветании и развитии местного хозяйства. Это противоречие можно разрешить только при условии создания сбалансированной системы управления в рамках конкретных муниципальных образований.

В большинстве городов Российской Федерации основной упор делается на развитие различных отраслей промышленного и хозяйственного назначения8, а это ведет к нарушению пропорциональности в развитии экономической и социальной сфер муниципального образования. Изменить существующее положение возможно путем реформирования муниципальной экономики, стимулирования развития технического уровня отраслей социальной сферы и од- новременно усиления социальной направленности муниципального управления. Таким образом, обеспечение, содержание и развитие социально-экономической инфраструктуры в рамках муниципального образования предполагает заинтересованное участие всех экономических субъектов, действующих на территории. Участвуя в решении проблем, хозяйствующие субъекты, выделяя средства на социально-экономическое развитие своей территории, решают и проблемы обустройства и жизнеобеспечения своих работников и членов их семей. Речь идет о границах и механизмах подобного финансового участия хозяйствующих субъектов в развитии территории. Дело в том, что средства, выделяемые предприятиями на социально-экономическую инфраструктуру муниципального образования, по своей сути имеют характер косвенных доходов, то есть это средства, которые не подлежат учету в системе муниципального бюджета, тем не менее они расходуются на содержание и обслуживание мероприятий муниципального образования.

Пятая группа функций связана с решением проблем обеспечения местными властями природно-экологических условий жизнедеятельности населения. В непосредственное ведение муниципалитетов входит решение социально-экономических проблем природопользования и воспроизводства природных ресурсов, их охрана, рациональное использование, очистка воздушного и водного бассейнов, предотвращение нарушений почвенного и растительного покрова, оздоровление окружающей среды обитания. В этом отношении муниципальные образования являются той призмой, через которую можно отчетливо рассмотреть проблемы городов различных типов, выявить отрицательные последствия, связанные с интенсивным ростом промышленности. Как правило, промышленные комплексы создавались в центральных районах городских образований, а решение проблем очистки воздушного и водного бассейнов постоянно откладывалось в результате нех- ватки средств, которые формировались для этих целей по остаточному принципу. В городах быстрыми темпами росли предприятия тяжелой индустрии, их развитие имело двойственные последствия9. С одной стороны, жители получали рабочие места и гордились своими достижениями, с другой – росла неудовлетворенность ухудшением состояния окружающей среды обитания, замедлением развития садово-паркового хозяйства и зон отдыха, созданием архитектурно однообразных спальных жилых массивов.

В результате этого в ряде промышленно развитых городов создалась ситуация, когда промышленное развитие стало достигать такого состояния, при котором уровень загрязнения окружающей среды стал превышать критическую отметку10. Создавшееся положение выдвигает социально-экономические проблемы природопользования и воспроизводства окружающей среды на передний план, превращает их в важнейшую функцию хозяйствования муниципальных образований. Именно муниципальные власти способны предотвратить дальнейшее ухудшение окружающей среды обитания, принять неотложные меры по оздоровлению экологической обстановки собственной территории.

Шестая группа функций включает управление муниципальным образованием и его собственностью в новых условиях хозяйствования с учетом проблем, связанных с демографическими процессами, регулированием занятости населения в субрегиональных образованиях, участием в обеспечении внешнеэкономических связей. Функциональная сущность муниципального управления заключается в способности, адекватно оценивая экономический ресурс, обеспечивающий необходимый уровень до- ходов муниципального образования, определить все возможные источники, способные приносить доходы муниципальному образованию. Проведенный с этой целью вещественно-стоимостной анализ муниципального хозяйства и исследование реальной структуры муниципальной собственности на примере городов Ростовской области с позиций баланса интересов хозяйствующих субъектов, действующих на этой территории, а также учета объема, состава и структуры местной системы хозяйствования позволяет предложить действенные финансовые и экономические механизмы муниципального управления, обеспечивающие полноценное функционирование муниципального образования как согласованной социально-экономической системы.

Исследование системы муниципального управления и экономических факторов, определяющих ее эффективное развитие в рамках муниципальных образований, дает возможность выделить целый ряд признаков, характеризующих системный подход к решению рассматриваемой проблемы, и направить это знание на решение проблем муниципальных образований. При этом необходим комплексный подход к решению проблем экономического управления собственностью муниципального образования. Ошибочное управляющее воздействие лишь на один из объектов управления может привести к сбою и потере устойчивости муниципального образования в целом. Выявление экономических функций муниципального образования и продуманная, экономически грамотная политика управления им приведет к улучшению состояния муниципальной экономики и повлияет на развитие региональной экономики и укрепление местных и межхозяйственных связей.