Экономические факторы коррупции в сфере научных исследований

Автор: Ушаков К.Ю., Логачев В.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-3 (7), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140105488

IDR: 140105488

Текст статьи Экономические факторы коррупции в сфере научных исследований

Коррупция в наше время существует практически во всех сферах деятельности человека, в России её масштабы очень велики. Об этом факте нам говорят результаты исследований компании «Transparency International», подсчитывающей каждый год так называемый индекс коррупции, который отражает оценку уровня восприятия коррупции в странах мира.

В 1998 году значение индекса для России составило 2,4 балла (76 место из 85 стран).В 1999 году — 2,4 балла (82 место из 99 стран), в 2000 году — 2,1 балла (82 место из 90 стран), в 2001 году — 2,3 балла (79 место из 91 страны), в 2002 году — 2,7 балла (71 место из 102 стран), в 2003 году — 2,7 балла (86 место из 133 стран), в 2004 году — 2,8 балла (90 место из 146 стран), в 2005 году — 2,4 балла (126 место из 159 стран), в 2006 году — 2,5 балла (121 место из 163 стран), в 2007 году — 2,3 балла (143 место из 179 стран), в

2008 году — 2,1 балла (147 место из 180 стран), в 2009 году — 2,2 балла (146 место), в 2010 году — 2,1 балла (154 место из 178 стран), в 2011 году — 2,4 балла (143 место из 183 стран). [1]

Исходя из этого рейтинга, можно сделать вывод, что в России коррупция достигла очень большого масштаба: Россия на 2012 год занимает 133 место из 170 стран мира с показателем 38, такие же показатели имеют: Казахстан, Гайана, Гондурас, Иран и Коморские Острова. К сравнению: США занимает 19 строчку в данном рейтинге с показателем 73.

Коррупция в науке, в отличие от образования, мало исследованная проблема.

Приведём наиболее яркие и нашумевшие примеры коррупции в науке за последнее время. Начнём с инцидента девяностых годов: премию «Глобальная энергетика» члены жюри делят между собой, награждая каждый год одного из членов жюри (приз 1 миллион долларов США).

Наказанием за это послужила отставка 1 из членов жюри. [2] В марте 2013 года стало известно, что ректор «Государственного университета управления» Виктор Козбаненко, по версии следствия, требовал денежное вознаграждение в размере 7 млн. рублей от представителя коммерческой организации за победу в конкурсе на право заключения государственного контракта на сумму 58 млн. рублей. [3] В период с февраля 2011 по февраль 2012 года А. Бельтюков из средств Фонда «Сколково» незаконно передал депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов США. Растрату такой крупной суммы Фонда Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени Фонда договоры с И. Пономаревым. В соответствии с этими договорами Пономарев за 300 тысяч долларов США должен был прочитать десять лекций в ряде городов России, а за 450 тысяч долларов США выполнить научно-исследовательскую работу. [4]

В первую очередь хотелось бы разобрать те огромные минусы, которые приносит коррупция в этой сфере. Она тормозит развитие отечественной науки, вызывая текучесть кадров за рубеж, что в свою очередь сдерживает модернизацию и инновационное развитие России. Также она очень сильно ударяет по эффективности научных исследований.

И все-таки, почему складывается такое положение в науке? Прежде всего, по причине слабо работающего правового механизма в нашей стране. Люди, участвующие в коррупционных схемах, не сильно боятся того наказания, которое предусматривает наше законодательство. Статья 291 уголовного кодекса гласит: «Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет». [5] Мы считаем, что такое наказание слишком маленькое.

Второй фактор - экономический. К сожалению, в наше время наука, с её огромной значимостью для нашей страны и мира в целом, так же как спорт и сфера здравоохранения, стала сферой платных услуг.

Очень много коррупционных лазеек имеет принятый 8 июля 2005 года Государственной думой и одобренный 13 июля того же года Советом Федерации федеральный закон №94 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", имеющий уже несколько поправок, не сильно меняющих сложившееся положение. Например, в статье 2 главе 20 этого документа говорится о конкурсе за право подписания контракта: система конкурса подразумевает под собой возникновение конкуренции между участниками конкурса, ну а конкуренция, в свою очередь, служит отличным подспорьем для возникновения коррупционных отношений.

Взятка представителю комиссии в этом случае может служить гарантом победы в конкурсе и как следствие получения заказа. [6]

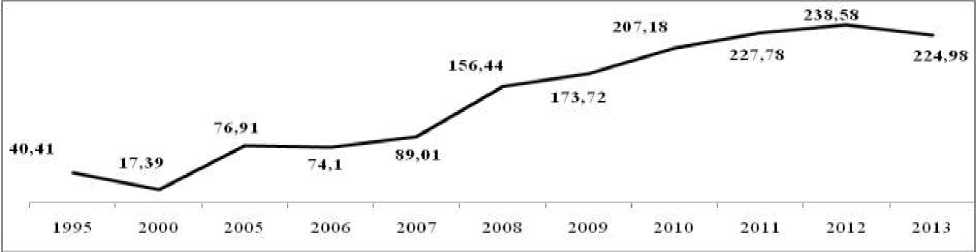

Ниже на графике (Рисунок 1) изображены расходы федерального бюджета на науку. Мы видим, что в 2000 году затраты были равны 17,39 млрд. рублей, а в 2012 - 238,58 млрд. рублей. В год принятия федерального закона №94 (2005) затраты составляли 76,91 млрд. рублей, после чего затраты государства стали стремительно расти, следовательно интерес получить государственный заказ любыми путями стал так же возрастать.

Рис. 1. Расходы федерального бюджета на науку. [8]

Государственный механизм организации государственных закупок тоже оставляет желать лучшего: главным критерием в этом механизме служит цена, а не качество, то есть, если я представлю проект, который будет хуже по качеству исполнения, но цена на него будет меньше, чем у более качественного, инновационного и вследствие этого более заслуживающего финансирования со стороны заинтересованного лица (государства), то я получу этот заказ. Это приводит к невысокому темпу развития науки и просто лишает нас достойных новшеств, подрывая тем самым научную деятельность. Выход из такого положения я вижу в равномерном распределении финансирования между всеми участниками конкурса, что предотвратит монополию, способствующую увеличению интереса ученых к созданию проектов, большей реализации проектов на практике, приводящей к более высокому уровню развития в данной сфере.

Заслуженный деятель науки Казахстана считает: «Понятно, что реализация государственных программ должна сопровождаться реальной конкуренцией субъектов, готовых к их выполнению. К сожалению, на рынке Казахстана очень часто «не работают» рыночные законы, в том числе закон здоровой конкуренции: в результате коррупционных связей необходимый заказ получает не самая достойная компания, а та, которая каким-то образом связана с государственным аппаратом и чиновниками необходимых уровней». [7]

Сказанное относится, конечно же, и к получателям заказов на научные исследования и разработки. Однако думается, надо различать научную конкуренцию и конкуренцию ученых за финансовые средства. Второе мешает нормальной работе первого.

На наш взгляд, коррупция в науке связана не с государственным монополизмом в распределении средств и заказов, а наоборот - с проникновением принципов рыночно-конкурентного поведения в науку. Там, где наука защищена от такой необходимости, там как раз и сохраняется плодотворная научная конкуренция знаний, а не конкуренция за деньги. Если научные коллективы будут финансово обеспечены, то есть защищены от рыночной конкуренции между собой, тогда них талант будет использоваться по назначению - для производства новых знаний, а не для поиска способов выбивания денежных средств за счет «проигравшего конкурента». Тогда будет конкуренция знаний вместо коррупции, которая тоже является конкуренцией, но уже за право доступа к деньгам. Если это право будет гарантировано обоим научным коллективам, то исчезнет и повод для поиска способов выбивания бюджетных денег и связанного именно с этим коррупционного подкупа чиновников от науки.

Конечно, возникает вопрос: а будут ли заинтересованы ученые в развитии знаний, если им будет гарантирована оплата их труда? Сторонники конкурентно-конкурсного распределения денег между учеными считают, что ученые сразу обленятся и перестанут производить новые знания. На наш же взгляд, такой подход неправомерно отождествляет ученого с бизнесменом, тогда как надо учитывать принципиальную разницу в механизмах мотивации ученого и бизнесмена. Мотив успешной деятельности бизнесмена – максимизация денежного дохода, тогда как мотив успешной деятельности ученого совсем другой – максимизация самих знаний. Отбраковывать неуспешных ученых надо не по денежно-прибыльно-конкурентному принципу, а по внутренним законам научного сообщества (которое прекрасно знает, кто чего «стоит» в научном отношении). Если эту мысль выразить языком научной теории, то стимулировать успешную научную деятельность должен не рыночный механизм (погоня за денежной выгодой), а институциональный (соблюдение формальных и неформальных норм научного сообщества).