Экономические факторы в демографии регионов России (2017–2023 гг.)

Автор: Рыбаковский О.Л.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Тема исследования - экономические факторы рождаемости, смертности и миграции населения регионов России в среднем за 2017-2023 годы. Цель - выявить и обосновать наличие либо отсутствие взаимосвязей между экономическими и демографическими характеристиками населения регионов России в этот период. Объект - постоянное население регионов России в среднем за 2017-2023 годы. Методы исследования - демографический статистический анализ. Источник статистики для расчётов - Росстат. В результате исследования выявлено, что на уровне регионов России связь между миграцией и экономическими факторами слабая. Умеренная связь видна лишь между миграцией и ценами на рынке жилья. Чем экономически более развит регион, тем притягательнее он для мигрантов, и тем выше цены на жильё в нём. Вследствие сходных обстоятельств просматривается умеренная связь между миграцией и индикатором смертности - ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (ОПЖ). В экономически развитых регионах России ОПЖ, предопределяемая уровнем и условиями жизни, выше, чем в экономически менее развитых (за исключением республик Северного Кавказа). Связи ОПЖ с прямыми экономическими факторами умеренные и отрицательно направленные. Это в значительной степени объясняется высокими зарплатами, доходами - в окраинных северных регионах России от Европейского Севера до Дальнего Востока. В большинстве данных территорий ОПЖ низкая, что связано не только с суровостью климата, слаборазвитой дорожной и социальной инфраструктурой, но и с особенностями образа жизни коренных народов данных регионов. Связь между ОПЖ и ценами на рынке жилья, как и связь между ОПЖ и суммарным коэффициентом рождаемости (СКР), на региональном уровне практически отсутствует. Связи между СКР и прямыми экономическими факторами умеренные, но, в отличие от ОПЖ, положительно направленные.

Демография регионов России, рождаемость, смертность и миграция населения, экономические факторы, график рассеивания, коэффициент детерминации

Короткий адрес: https://sciup.org/143184525

IDR: 143184525 | DOI: 10.24412/1561-7785-2025-1-4-16

Текст научной статьи Экономические факторы в демографии регионов России (2017–2023 гг.)

Тема исследования — экономические факторы рождаемости, смертности и ми- грации населения регионов России в среднем за 2017–2023 годы. Цель — выявить и обосновать наличие либо отсутствие взаимосвязей между экономическими и демографическими характеристиками населения регионов России в этот период. Объект — постоянное население регионов России в среднем за 2017–2023 годы. Методы исследования — демографический статистический анализ. Источник статистики для расчётов — Росстат. В результате исследования выявлено, что на уровне регионов России связь между миграцией и экономическими факторами слабая. Умеренная связь видна лишь между миграцией и ценами на рынке жилья. Чем экономически более развит регион, тем притягательнее он для мигрантов, и тем выше цены на жильё в нём. Вследствие сходных обстоятельств просматривается умеренная связь между миграцией и индикатором смертности — ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (ОПЖ). В экономически развитых регионах России ОПЖ, предопределяемая уровнем и условиями жизни, выше, чем в экономически менее развитых (за исключением республик Северного Кавказа). Связи ОПЖ с прямыми экономическими факторами умеренные и отрицательно направленные. Это в значительной степени объясняется высокими зарплатами, доходами — в окраинных северных регионах России от Европейского Севера до Дальнего Востока. В большинстве данных территорий ОПЖ низкая, что связано не только с суровостью климата, слаборазвитой дорожной и социальной инфраструктурой, но и с особенностями образа жизни коренных народов данных регионов. Связь между ОПЖ и ценами на рынке жилья, как и связь между ОПЖ и суммарным коэффициентом рождаемости (СКР), на региональном уровне практически отсутствует. Связи между СКР и прямыми экономическими факторами умеренные, но, в отличие от ОПЖ, положительно направленные.

К

лючевые слова

демография регионов России; рождаемость, смертность и миграция насе-

ления; экономические факторы; график рассеивания; коэффициент детерминации.

Постановка проблемы

Взаимосвязаны ли демографические процессы в России с экономическими факторами на региональном уровне? Этот вопрос остаётся актуальным для современных исследователей, и однозначного ответа на него до сих пор нет. Попытки увязать демографическое и экономическое предпринимались ранее на уровне всей совокупности населения тех или иных территорий, но статистическая база для этого не позволяла делать корректные выводы. С анализом на региональном уровне ситуация иная. Здесь на сегодня имеются и адекватные демографические показатели, и обширный круг статистически выявляемых экономических факторов.

Однако необходимо заметить, что оценка взаимосвязи показателей и факторов на региональном уровне носит отчасти элемент грубости, формальности, отражающийся на результатах подобных исследований. Первая причина этого — усреднение итого-вых/средних показателей для каждого из регионов по различным группам и подгруппам его населения. Кроме того, иногда внутрирегиональная дифференциация по отдельным признакам бывает даже сильнее, чем межрегиональная. Вторая причина — это существенная неоднородность совокупности регионов России по большинству существенных демографических, экономических, климатических, географических и прочих признаков. Эта неоднородность снижает корректность любых результатов сравнений, как и выявлений взаимосвязей явлений и факторов на региональном уровне. Тем не менее, подобные исследования имеют научнопрактическую пользу и позволяют не только как минимум удовлетворительно описывать взаимосвязи, но и определять подгруппы однородных регионов, имеющих ту или иную направленность этих взаимосвязей.

Объект данного исследования — население 851 регионов России в целом/в сред- нем за 2017–2023 гг. (без учёта информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям). Тема исследования — экономические факторы рождаемости, смертности и миграции населения регионов России в целом/в среднем за этот период. Основной целью исследования является выявление и обоснование наличия либо отсутствия взаимосвязей между экономическими и демографическими характеристиками населения России на региональном уровне.

Обзор научной литературы

Связь демографических и экономических процессов являлась предметом изучения учёных со времени зарождения демографии как науки. Достаточно вспомнить теорию Мальтуса, которая представляет собой не что иное, как попытку связать демографическое и экономическое развитие человечества. Первые законы миграции, раскрытые в конце XIX в. Эрнстом Равенштай-ном, включали связь миграции населения и экономики [1]. Более поздние уточнения Эвертта Ли показали взаимосвязь миграции населения и экономики на межрегиональном уровне [2]. Обобщение регионального анализа миграции населения с позиций экономики в первой половине XX в. представлено в фундаментальном труде Уолтера Айзарда [3].

В советское время было продолжено изучение экономических факторов межрегиональной миграции [4], а в МГУ под руководством Д. И. Валентея было создано научное направление, связывавшее демографию с экономикой [5]. Экономическое неравенство издавна считалось основным фактором различий в смертности населения. Хотя, как утверждал известный французский демограф Альфред Сови, «свыше определённого предела экономический уровень оказывает на смертность лишь самое незначительное влияние» [6].

Связь экономики и рождаемости населения более сложна и неоднозначна. С позднего советского времени этим вопросом за- нимались такие исследователи как А. И. Антонов [7], В. Н. Архангельский [8], В. А. Борисов, В. М. Медков и другие. Ими было выяснена условность непосредственного выявления связи между рождаемостью и доходами, необходимость приведения исследуемых групп населения к однородному виду, указана опосредованность репродуктивного поведения в цепочке связей, описан так называемый «прямой» и «обратный» характер подобных связей. Исследователи позднего советского и постсоветского времени значительное внимание уделяли и продолжают уделять связи экономики с воспроизводством [9–11], смертностью [12; 13], рождаемостью [14] и миграцией населения [15–17] регионов России.

Методология и методы исследования, источники информации.

Методы исследования — демографический статистический анализ, в том числе корреляционный анализ факторов, анализ распределений, графический и табличный методы представления результатов. Статистическая методология предполагает проведение анализа лишь на массовых явлениях и процессах, складывающихся из единичных случаев, событий, или значений единиц наблюдения2. Фактор в статистическом анализе массовых общественных явлений есть статистически отражаемый признак любого из явлений или процессов, связь которых с рассматриваемым явлением предстоит изучить. Другими словами, исследователь предполагает, то есть выдвигает гипотезу о возможной связи фактора с изучаемым явлением. Статистически признаки явлений, как и сами явления, отражаются через показатели.

Статистическая связь, или, более корректно, взаимосвязь, корреляция, выявляет взаимное изменение параметров, уровней различных признаков, факторов друг относительно друга. Статистическая связь может указывать на возможную причин- но-следственную связь, но не доказывает её. Анализ факторов сводится к выявлению среди них наиболее существенных (таких, которые тесно взаимосвязаны с рассматриваемым явлением), определению форм их взаимосвязи с рассматриваемым явлением, тесноты, направленности и других характеристик этих связей. Результаты такой работы позволяют не только оценить характеристики взаимодействия рассматриваемого явления и его факторов, но и помогают выработать механизм воздействия на них.

Источник статистики для всех расчётов в работе — Росстат. Выбраны не зависящие от возрастной структуры населения показатели его воспроизводства — ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (ОПЖ), суммарный коэффициент рождаемости, детей на (одну) женщину (СКР). Для миграции населения использован коэффициент результативности межрегиональных миграционных связей (КРМС). Последний будет рассчитан не через отношение выбытий к прибытиям, а наоборот, как отношение прибытий к выбытиям, точнее, «прибытий на 1000 выбытий». Подобный вариант расчёта выбран для того, чтобы величина данного показателя изменялась однонаправленно с экономическими факторами и имела с ними прямую взаимосвязь, так как миграция в значительной мере предопределяема экономическими факторами [1], а на региональном уровне — дифференциацией уровней экономического развития регионов обмена населением [2].

Межрегиональная миграция для расчёта коэффициента результативности берётся вследствие того, что зарубежная миграция для подавляющего большинства регионов России положительная, и уровень экономической дифференциации регионов страны по ней сложно определить. Этому также мешает специфика современного учёта миграции в России, в большей мере касающаяся зарубежной миграции, чем межрегиональной [17, с. 189–194]. Следует также заметить, что исходные данные по межрегиональной миграции берутся из текущей статистики, так как откорректировать их по результатам переписей на- селения России не представляется возможным [18].

Основная задача данного исследования — изучить взаимосвязь в статике, а не в динамике, но в последнее время из-за различных форс-мажорных обстоятельств отдельные демографические показатели от года к году достаточно изменчивы, поэтому, для адекватности результатов информация взята не за один какой-либо год, а в целом/в среднем за несколько лет. Для большинства демографических и экономических показателей это будут их средние значения за 2017–2023 годы.

Пандемия COVID-19 и вызванные ею ограничения в перемещениях привели, во-первых, к существенному сокращению объёмов межрегиональных миграций, во-вторых, к оттоку значительной доли тех зарубежных мигрантов, которые де-факто являются трудовыми, а де-юре — частью постоянной миграции и постоянного населения России [17, с. 189–194]. Их отток значительно изменил итоги не только зарубежной, но и межрегиональной миграции регионов в 2020–2021 годы. Вследствие данных обстоятельств показатели по миграции рассчитаны как средние за пять лет — 2017–2019 и 2022–2023 годы. Экстраординарной была ситуация и со смертностью населения России в 2020–2021 гг., и показатель ОПЖ рассчитан по аналогичной схеме.

Отобраны наиболее часто используемые в подобном анализе прямые экономические факторы3. Это: 1) валовой региональный продукт на душу населения (ОКВЭД 2), тыс. рублей, в среднем за 2018–2022 гг. (далее — ВРП/д); 2) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по полному кругу организаций (по всем формам собственности, ведущие отрасли экономики), тыс. рублей, в среднем за 2018–2023 гг. (далее — ЗПЛ); 3) среднедушевые денежные доходы населения, тыс. рублей, в среднем за период с III квартала 2017 г по II квартал 2023 г. (далее — ДХД/д); 4) те же доходы минус прожиточный минимум (всё население), тыс. рублей, в среднем за 2017–2023 гг.4, (далее: ДХД/д — ПМ). Дополнительно взят косвенный экономический фактор — средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья, квартиры среднего качества (типовые), тыс. рублей, в среднем за 2017– 2023 гг.5 (далее — ЦВРЖ).

Результаты и обсуждение

До начала выявления парных линейных взаимосвязей между отобранными показателями и факторами необходимо провести предварительный анализ их исходных распределений. Делается это для того, чтобы в случае, если исходные распределения не имеют нормального распределения, привести их к таковому с помощью математических преобразований и/или путём исключения крайностей. Нормальность распределения признаков требуется не только для анализа их взаимосвязей, но и для их корректного ранжирования, построения различных комплексных индексов и т.п. Яркий пример подобного действия — использование в построении Индекса человеческого развития (ИЧР) логарифмов от внутреннего валового продукта на душу населения по странам мира.

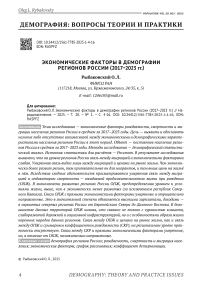

Большинство финансово-экономических показателей и показателей, детерминированных экономическими процессами, имеют так называемые логарифмически-нормальные распределения6, то есть распределения, приводимые к нормальному виду путём логарифмирования. Приведём для демонстрации этого пример по отобранным для анализа данным — среднедушевым денежным доходам населения в среднем за 2017–2023 гг. (ДХД/д). Их исходное распределение по регионам России представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение по регионам России среднедушевых денежных доходов населения, в среднем за 2017-2023 гг., в рублях (ДХД/д)

Fig. 1. Distribution of average per capita monetary income of the population by regions of Russia, on average for 2017-2023, in rubles (DHD/d) Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

В качестве критерия нормальности (помимо визуальной оценки) мы используем критерий Колмогорова-Смирнова (D), рассчитывающийся в большинстве прикладных статистических программ. Данный критерий исходно применяется для статистического оценивания распределения значений выборки из генеральной совокупности, но также его можно использовать и для оценки нормальности распределения значений любой наблюдаемой совокупности7. Его критическое значение (Dкрит) при вероятности 95% определяется по формуле 8:

Dкрит ≈1,36/n, где n — число единиц совокупности; в нашем случае это число регионов. При n=85 Dкрит ≈ 0,15. Если наблюдаемое значение D ощутимо больше, чем Dкрит, то распределение считать нормальным нельзя, и наоборот. В нашем примере наблюдаемое значение D равно 0,23.

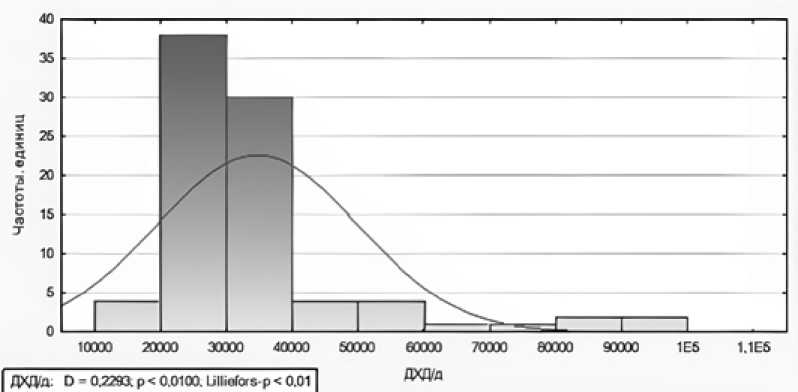

Попытаемся привести исходное распределение к нормальному виду логарифмированием (с основанием числа «е», то есть натуральным логарифмированием — ln ). После логарифмирования исходных значений ДХД/д (в тыс. рублей) по всей совокупности 85-ти регионов значение D наблюдаемое сократилось до 0,14. Этого достаточно для того, чтобы удовлетворительно судить о данном распределении как о нормальном. При визуальном анализе распределения можно увидеть, что его нормальности мешают четыре максимально высоких крайности (значения ln ДХД/д по Москве, Ненецкому, Чукотскому и Ямало-Ненецкому автономным округам). После их исключения из совокупности распределение становится ещё более нормальным с D наблюдаемым, равным 0,09 (рис. 2). В принципе, исключение крайностей в данном случае можно было бы и не производить, так как они будут видны на стадии анализа взаимосвязей. И тогда их можно будет выделить в зависимости от того, влияют ли они на направление связи либо остаются нейтральными.

Аналогичные процедуры логарифмирования проделаны и с остальными экономи-

Рис. 2. Распределение по регионам России логарифмов натуральных от среднедушевых денежных доходов населения (тыс. рублей), в среднем за 2017–2023 гг., в разах (ln ДХД/д) *

Fig. 2. Distribution of logarithms of natural per capita monetary incomes of the population (thousand rubles) by regions of Russia, on average for 2017–2023, in times (ln DHD/d)

* Без четырёх крайне высоких значений по ЯНАО, Чукотскому АО, Ненецкому АО и Москве.

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

ческими факторами, а также и с детерминированным экономикой миграционным показателем КРМС (все они исходно имели логарифмически-нормальные распределения). ОПЖ сразу имел нормальное распределение. СКР был приведён к нормальному виду после устранения двух максимальных крайностей — значений СКР по республикам Тыва и Чеченской. Имея приведённые к нормальному виду демографические показатели и экономические факторы, строим матрицу парных корреляций всех переменных между собой (табл. 1). Мультиколлинеарность экономических факторов между собой очевидна, но отбирать какой-либо один из них для анализа связей, по нашему мнению, не совсем корректно, так как каждый из них в различной степени влияет на демографические параметры регионов, что можно объяснить логически. Вследствие этого же не имеет смысла объединять экономические факторы в какой-либо один комплексный, ибо подобная процедура снижает информа- тивность и возможность корректного объяснения результатов любого анализа связей.

Что касается косвенного экономического индикатора — логарифма натурального от ЦВРЖ (ln ЦВРЖ), то его связь с прямыми экономическими факторами умеренная. Это объясняется компонентами формирования данного косвенного фактора. Так, на передний план помимо спроса, себестоимости строительства, стоимости земли, плотности населения и труднодоступности территорий выходят такие компоненты как федеральные программы развития отдельных территорий и распространённость льготных форм ипотеки в тех или иных регионах. В частности, с 2019 г. в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны действует двухпроцентная ипотека, эффект от которой (в числе прочего) — рост стоимости жилья вне зависимости от экономических характеристик населения. И не имеет значения, новостройки это или вторичное жильё, так как цены на рынке жилья взаимосвязаны и всегда

Таблица 1

Матрица парных корреляций демографических показателей и экономических факторов, по регионам России, в среднем за 2017–2023 гг.

Table 1

Matrix of paired correlations of demographic indicators and economic factors, by regions of Russia, on average for 2017–2023.

|

Показатель |

Логарифмы натуральные от |

ОПЖ |

СКР |

||||||

|

ВРП/д |

ЗПЛ |

ДХД/д |

ДХД/д-ПМ |

ЦВРЖ |

КРМС |

||||

|

о 22 X го X го о |

ВРП/д |

1,00 |

0,91 |

0,89 |

0,87 |

0,53 |

0,08 |

-0,22 |

0,35 |

|

ЗПЛ |

0,91 |

1,00 |

0,87 |

0,82 |

0,63 |

0,05 |

-0,33 |

0,38 |

|

|

ДХД/д |

0,89 |

0,87 |

1,00 |

0,98 |

0,67 |

0,21 |

-0,16 |

0,28 |

|

|

ДХД/д-ПМ |

0,87 |

0,82 |

0,98 |

1,00 |

0,66 |

0,21 |

-0,13 |

0,19 |

|

|

ЦВРЖ |

0,53 |

0,63 |

0,67 |

0,66 |

1,00 |

0,41 |

0,07 |

0,23 |

|

|

КРМС |

0,08 |

0,05 |

0,21 |

0,21 |

0,41 |

1,00 |

0,44 |

-0,08 |

|

|

ОПЖ |

-0,22 |

-0,33 |

-0,16 |

-0,13 |

0,07 |

0,44 |

1,00 |

-0,10 |

|

|

СКР |

0,35 |

0,38 |

0,28 |

0,19 |

0,23 |

-0,08 |

-0,10 |

1,00 |

|

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

балансируют, пусть даже с временными задержками. Приведём конкретный пример. На первичном и вторичном рынках жилья в экономически не самой развитой Амурской области Дальневосточного ФО с 2017 г. по 2021 г. цены выросли почти в 2 раза, в городе Севастополе Южного ФО — в 1,5 раза. В то же время среднедушевые доходы населения в этих двух регионах выросли лишь на 2/5 и на 1/3 соответственно.

Теперь перейдём к демографическим показателям. Детерминированная экономикой миграция, представленная логарифмами натуральными от КРМС (ln КРМС), связана с экономическими факторами слабо. Объяснить это можно тем, что самые высокие зарплаты, доходы и тому подобное в России (помимо двух столиц и Тюменской области) имеет население в регионах Крайнего Севера, части Сибири и Дальнего Востока, то есть территорий с суровыми климатическими условиями. Межрегиональный отток населения из этих мест хотя и снизил свою интенсивность в последние годы, но не прекратился. Отдельную страту в таком потоке составляют выходящие на пенсию люди, заработавшие достаточно денег на переезд в регионы с благоприятным климатом. Помимо прочего, объективность картины связи снижает качество исходных данных — чисел межрегиональных прибытий и выбытий. Информативность этих данных существенно снижена после 2010 года. Идея Росстата прибавлять к постоянному населению России и её регионов временных мигрантов, пребывающих в стране более 9 месяцев, исказила живую текущую статистику миграции населения. До 2011 г. между итогами миграции и экономическими факторами была более заметная связь. Регионы можно было ранжировать по значению КРМС [17, с. 207– 227], и это ранжирование соответствовало ранжированию по уровню социальноэкономического развития территорий.

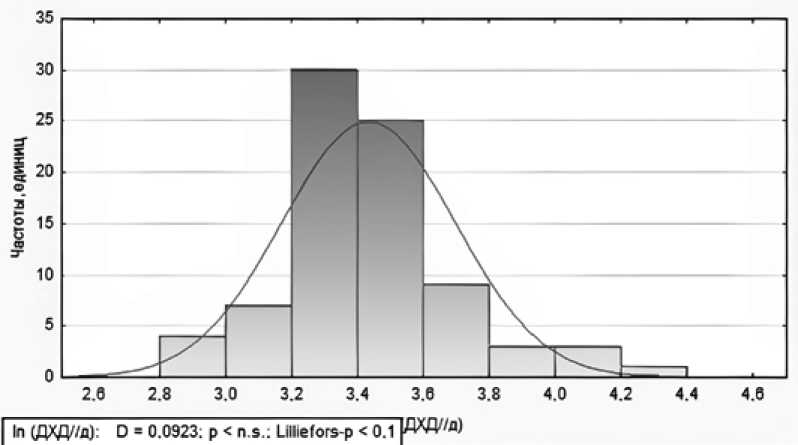

Умеренная связь просматривается лишь между ln КРМС и логарифмами натуральными от ЦВРЖ (ln ЦВРЖ). Эта взаимосвязь объясняет около 1/6 изменений одного признака относительно изменений другого. Помимо трёх городов федерального подчинения на направленность этой связи влияют и все экономически развитые регионы, так как чем экономически более развит регион, тем, при прочих равных условиях, притягательнее он для мигрантов, и особенно его региональный центр — соответственно, в таких местах выше цены на жильё. Вследствие аналогичных обстоятельств просматривается и умеренная связь между двумя демографическими показателями — ln КРМС и ОПЖ (коэффициент детерминации r2 равен 15%). В экономически развитых регионах России

ОПЖ, предопределяемая уровнем и условиями жизни, выше, чем в экономически менее развитых (за исключением республик Северного Кавказа). Если же из всей совокупности регионов России убрать крайности по ОПЖ снизу (Республика Тыва и Чукотский АО), и сверху — 6 республик Северного Кавказа и два столичных мегаполиса, то теснота связи в такой более однородной совокупности существенно вырастет, что видно на графике рассеивания (рис. 3).

| ОПЖ1п КРМС; г » 0.5136с р » 0.00000 | °™

Рис. 3. Взаимосвязь между логарифмами натуральными от коэффициента результативности межрегиональных миграционных связей (ln КРМС, раз) и ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (ОПЖ, лет) по регионам России, в среднем за 2017–2023 гг., за исключением 10-ти регионов с крайними значениями ОПЖ

Fig. 3. The relationship between natural logarithms of the efficiency coefficient of interregional migration connections (ln CRMC=ln КРМС, times) and life expectancy at birth (LE=ОПЖ, years) by region of Russia, on average for 2017–2023, with the exception of 10 regions with extreme values LE Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

Как видно из рис. 3, коэффициент детерминации r2 вырос до 26%. Изменения одного из двух признаков (ln КРМС или ОПЖ) объясняется изменениями другого чуть более чем на четверть. Напрашивается вывод: перед тем как судить о какой-либо парной связи, необходимо изучить график рассеивания этой парной связи и, при необходимости, исключить те крайности, которые явно меняют общую тенденцию на графике. Связи ОПЖ с прямыми экономическими факторами умеренные и отрицательно направленные. Максимальный коэффициент детерминации r2 равен 11% в случае связи

ОПЖ и логарифмами натуральными от ЗПЛ (ln ЗПЛ). Это в значительной степени объясняется высокими зарплатами в окраинных северных регионах России от Европейского Севера до Дальнего Востока. В большинстве данных территорий ОПЖ низкая, что объясняется не только суровостью климата, низкой плотностью населения и слабой развитостью дорожной и социальной инфраструктуры, но и особенностями образа жизни коренных народов данных субъектов РФ.

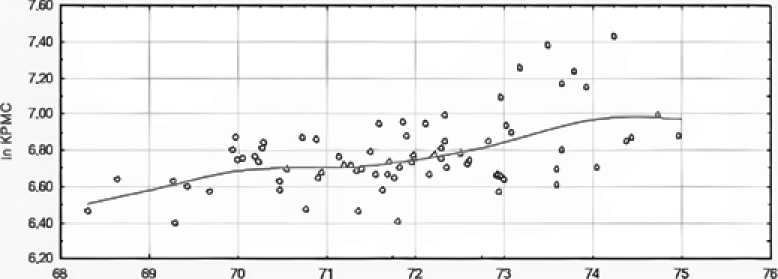

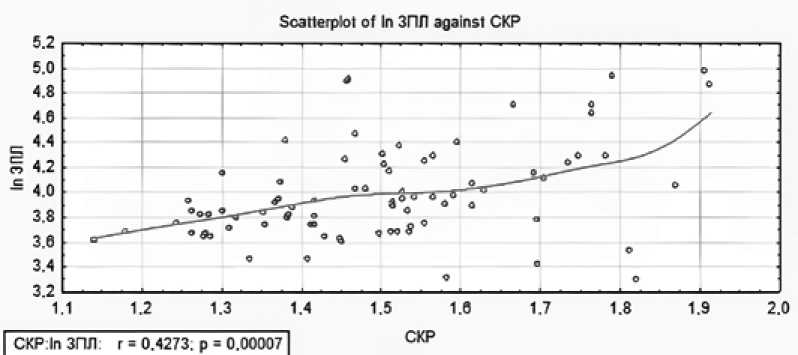

Связь между ОПЖ и косвенным экономическим фактором ln ЦВРЖ также, как и связь между ОПЖ и СКР, на региональном уровне практически отсутствует. Из массива регионов по значению СКР исключены две крайности: республики Тыва и Чеченская (их СКР в среднем за 2017–2023 гг. равен 2,82 и 2,63 ребёнка на женщину соответственно). Теснота связи между СКР и ln КРМС на региональном уровне близка к нулю. Связи между СКР и прямыми экономическими факторами умеренные, но, в отличие от ОПЖ, они положительно направленные. Максимальный коэф- фициент детерминации r2 равен 15% (СКР и ln ЗПЛ). Если же из всего массива регионов убрать ещё три крайности — Республику Алтай, Ненецкий АО и Ленинградскую область (их СКР в среднем за 2017–2023 гг. равен 2,16 и 2,12 и 1,04 ребёнка на женщину соответственно), то коэффициент детерминации r2 связи между СКР и ln ЗПЛ вырастет до 18% (рис. 4). Связь между СКР и ОПЖ на региональном уровне практически отсутствует.

Рис. 4. Взаимосвязь между Суммарными коэффициентами рождаемости (СКР, детей на женщину) и логарифмами натуральными от Среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на одного работника по полному кругу организаций, тыс. рублей (по всем формам собственности, ведущие отрасли экономики), раз. По регионам России, в среднем за 2017– 2023 гг., за исключением 5-ти регионов с крайними значениями СКР

Fig. 4. The relationship between the Total Fertility Rates (TFR, children per woman) and natural logarithms of the average monthly nominal accrued wages per employee for a full range of organizations, thousand rubles (for all forms of ownership, leading sectors of the economy), times. By region of Russia, on average for 2017–2023, with the exception of 5 regions with extreme TFR values

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

Выводы

Методические выводы. Перед тем как судить о какой-либо парной связи, необходимо перевести исходные ряды данных к нормальному виду, затем изучить график рассеивания этой парной связи и лишь после этого, при необходимости, исключить те крайности, которые явно меняют общую тенденцию на графике. Для анализа связи между демографическими показателями и экономическими факторами отбирать ка- кой-либо один из этих факторов не совсем корректно, так как каждый из них в различной мере влияет на демографические параметры регионов, что можно объяснить логически. Вследствие этого же не имеет смысла объединять экономические факторы в какой-либо один комплексный, ибо подобная процедура снижает информативность и возможность корректного объяснения результатов любого анализа связей.

Общие выводы. Выяснено, что на уровне регионов России по усреднённым данным за 2017–2023 гг. связь между межрегиональной миграцией (КРМС) и прямыми экономическими факторами слабая, что объясняется, по нашему мнению, тем, что несмотря на высокие экономические индикаторы населения регионов, такие как зарплата, доходы и т.п., продолжается межрегиональный отток этого населения из регионов с суровыми климатическими условиями. Отдельную страту в таком потоке составляют выходящие на пенсию люди, заработавшие достаточно денег на переезд в регионы с благоприятным климатом. Умеренная связь просматривается лишь между межрегиональной миграцией (КРМС) и косвенным экономическим фактором — средней ценой 1 м2 квартир на вторичном рынке жилья. На направленность этой связи влияют экономически развитые регионы, прежде всего, Европейской части страны, так как чем экономически более развит регион, тем, при прочих равных условиях, он притягательнее для всех видов мигрантов и, особенно, его региональный центр, и тем, соответственно, выше цены на жильё. Вследствие сходных обстоятельств просматривается умеренная связь между межрегиональной миграцией (КРМС) и индикатором смертности —

ОПЖ, ибо в экономически развитых регионах России ОПЖ, предопределяемая уровнем и условиями жизни, выше, чем в экономически менее развитых (за исключением республик Северного Кавказа).

Связи ОПЖ с прямыми экономическими факторами умеренные и отрицательно направленные. Это в значительной степени объясняется высокими зарплатами, доходами и подобным в окраинных северных регионах России от Европейского Севера до Дальнего Востока. В большинстве данных территорий ОПЖ низкая, что связано не только с суровостью климата, низкой плотностью населения и слабой развитостью дорожной и социальной инфраструктуры, но и с особенностями образа жизни коренных народов данных субъектов РФ. Связь между ОПЖ и средней ценой 1 м2 общей площади квартир на вторичном рынке жилья, также, как и связь между ОПЖ и рождаемостью (СКР), на региональном уровне практически отсутствует. Связи между прямыми экономическими факторами и рождаемостью (СКР) — умеренные, но, в отличие от связей экономических факторов с ОПЖ, они положительно направленные.