Экономические последствия климатических изменений в Российской Арктике: инфраструктурный аспект

Автор: Елисеев Дмитрий Олегович

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Экономика и финансы

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены экономические последствия климатических изменений в Российской Арктике. Выявлено, что основным негативным фактором изменений климата для хозяйственной деятельности в Арктике является деградация вечной мерзлоты из-за увеличения среднегодовой температуры. Проведена оценка ущерба для инфраструктуры.

Деградация вечной мерзлоты, инфраструктура, климатические риски, ущерб, основные фонды

Короткий адрес: https://sciup.org/148161264

IDR: 148161264 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Экономические последствия климатических изменений в Российской Арктике: инфраструктурный аспект

Одним12из наиболее актуальных вопросов современности является изменение климата на планете и последствия этих изменений для окружающей среды, человека и всей хозяйственной деятельности. По прогнозным оценкам, среднегодовая температура на планете в долгосрочной перспективе может вырасти на 1,5-2оС. Эти изменения наиболее заметны в России и особенно в российской части Арктики. За последнее столетие динамика среднегодового роста температуры в России и Российской Арктике вдвое превышала среднемировые показатели глобального потепления. Анализ данных физикоклиматических моделей показывает, что в течение XXI века средняя температура приземного воздуха на территории России будет продолжать повышаться. Наибольшего потепления следует ожидать в Сибири и в северных регионах Рос сии, а также в А рктике.

Среди специалистов уже есть понимание долгосрочных последствий этих изменений для окружающей среды и физико-географических свойств природных систем. Ожидается деградация многолетней вечной мерзлоты с полным ее исчезновением в отдельных регионах Севера и северо-востока России, что приведет к изменению природных ландшафтов и возникновению заболоченных местностей [1]. В.М. Катцов и Б.Н. Порфирев указывают на увеличение зимнего стока рек и сокращение снежного покрова в европейской части России, тогда как в регионах Севера и северо-востока России, где преобладают твердые осадки, напротив, будет увеличение снежного покрова и увеличение стока рек в весенне-осенний период [2]. Ожидается существенное сокращение ледового покрова в Северном Ледовитом океана с практически полным исчезновением северной ледяной шапки в 2100 году. Прогнозируются и иные последствия, к которым относятся угроза исчезновения отдельных представителей флоры и фауны, смещение лесного пояса к северу с сокращением тундровых ландшафтов. В работе А.А. Тишкова и А.Н. Кренке указывается на смещение границы лесополосы и позеленение тундры на 60–100%. В исследовании указывается, что суммарно

ВЕСТНИК 2017

ВЕСТНИК 2017

прирост площади продуктивного ландшафтного покрова (собственно позеленения тундры) с 2000 по 2014 г. на исследованных территориях составил 3 074 328 км2, тогда как деградация ландшафта, замена продуктивных растительных сообществ менее продуктивными за счет кумулятивного эффекта – 3 140 687 км2. То есть, идет замещение одних видов флоры другими [3].

Более сложным представляется вопрос оценки таких изменений для экономики и хозяйственной деятельности человека. Многочисленные проведенные исследования не дают полного понимания влияния этих изменений на экономику страны. Сложность взаимосвязи физикоклиматических моделей, которые прогнозируют климатические изменения с экономическими расчетами последствий этих изменений обусловлена следующими принципиальными моментами. Во-первых, прогнозы климата рассматриваются на долгосрочный период с горизонтом планирования 50–100 лет, что не соответствует долгосрочным экономическим прогнозам, которые обычно пишутся на 10–20 лет. Во-вторых, современные тенденции климатических исследований в основном фокусируются на катастрофичности сценариев глобальных изменений. Соответственно, все последующие экономические расчеты рассматривают повышение температуры в Арктике с точки зрения прямого ущерба от происходящих изменений для экономики и социальной сферы страны. К примеру, в работах зарубежных исследователей указывается, что последствия деградации вечной мерзлоты из-за глобального потепления в Арктике будет стоить человечеству около 160 трлн долларов до 2100 года, или 1,9 трлн долларов ежегодно [4; 5]. Более консервативные прогнозы Б.Н. Порфирьева и В.М. Катцова для России показывают стоимость ущерба от климатических изменений на уровне 2-3% ВВП в год, а на отдельных территориях 5-6% регионального ВВП на период до 2030 года [2].

Специфика большинства оценок и прогнозов последствий климатических изменений для экономики на макроуровне состоит в том, что большинство исследователей фокусируются на использовании затратного подхода. Несомненно, стоимость предупреждения или ликвидации последствий ущерба разных видов от деградации вечной мерзлоты, оползней или разливов рек и наводнений, которые являются следствием изменения климата, является важной составляющей, которая в конечном итоге учитывается в экономике в виде падения темпов роста ВВП из-за стихийных бедствий. И действительно, в Рос- сийской Арктике в настоящее время производится около 20% валового внутреннего продукта. Основу арктического производства составляют нефтегазодобывающая промышленность (нефть и газ), энергетика (атомная, гидро-, тепловая генерация), горнодобывающая промышленность (алмазы, медь, никель, апатитовое сырье, золото, уголь, платина, редкоземельные металлы, олово), транспорт (железнодорожный, автомобильный, морской, речной) [6]. Кроме этого Российская Арктика в сравнении с зарубежными арктическими территориями является одним из самых населенных регионов. По различным оценкам, на территории арктической зоны РФ проживают около 2-х миллионов человек. За годы хозяйственного освоения построена значительная социальная инфраструктура (жилье, социальные объекты, дороги). Россия – единственная в мире страна, где существуют крупные города за Полярным кругом (Норильск, Мурманск, Воркута). В силу вышеприведенных особенностей, основной ущерб от стихийных бедствий, связанных с климатическими изменениями, в среднесрочной перспективе будет нанесен инфраструктурной составляющей Российской Арктики (дорогам, трубопроводам, зданиям и сооружениям) в разных отраслях промышленности и социальной сферы.

Климатические изменения в Российской Арктике оказывают существенное влияние на условия и режимы хозяйственной деятельности. Увеличение среднегодовой температуры на Севере провоцирует различные природные явления, которые оказывают негативное воздействие. По экспертным оценкам, к наиболее значимому риску следует относить деградацию вечной мерзлоты в Арктике [1]. Более 60% территории Российской Федерации находится в зоне вечной мерзлоты. В европейской части Российской Арктики в зону вечной мерзлоты попадают Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми; в Сибири – Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край; на Дальнем Востоке – Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ.

Строительство в вечномерзлотных грунтах требует специальных технических решений для зданий и сооружений. Как отмечают Д. Стрелецкий и Н. Шикломанов, возможности вечномерзлотных грунтов обеспечивать требуемую несущую способность для зданий и сооружений зависит прежде всего от температурных и механических характеристик грунта [7]. При этом температурные характеристики грунта изменяются под воздействием радиационно-теплового баланса на поверхности Земли. Эти изменения могут носить как техногенный (уничтожение растительного покрова, перераспределение снега, замена грунта при строительстве, заболачивание и др.), так и природный характер, например долговременное потепление или похолодание, изменение снежности зим. Поэтому строительство в зоне вечной мерзлоты ведется с учетом климатических и физико-географических факторов [8].

Научные исследования последних лет показывают, что зона вечной мерзлоты в Арктике постепенно сокращается из-за регулярного роста среднегодовой температуры. В.Е. Романовский отмечает, что за последние 30 лет температура вечной мерзлоты в России увеличилась в среднем на 0,5–2,0°С. При этом ежегодный диапазон изменений температурного режима составляет 0,004 до 0,05°C [9]. По оценкам Н.Г. Обермана и И.Г. Шеслера, за период 1970–2005 гг. в Европейской части России произошло смещение границы сплошной вечной мерзлоты на 30–40 км в Печорской низменности и на 70–100 км в Приуралье [10]. Заметное сокращение площади вечной мерзлоты зафиксировано в Западной Сибири в районе Уренгойского месторождения [11]. Северная Якутия с 1980 г. испытывает потепление вечной мерзлоты до 1,5°С в восточной части [7]. Самые значимые риски исчезновения слоя вечной мерзлоты присутствуют на Европейском Севере России, в Западной Сибири, на юге Республики Саха (Якутия). По прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе вечная мерзлота полностью исчезнет в Мурманской области, Ненецком АО, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В консервативных оценках, представленных в докладе Гринпис, отмечается, что на нефтяных месторождениях Ханты-Мансийского АО из-за деформаций грунта и таяния вечной мерзлоты происходит в среднем 1900 аварий в год, а во всей Западной Сибири – около 7 400 [12]. На поддержание работоспособности трубопроводов и ликвидацию механических деформаций, связанных с таянием вечной мерзлоты, ежегодно тратится до 55 млрд рублей. По оценке И.В. Чесноковой, средний многолетний ущерб от деградации вечной мерзлоты составляет около 2,5 млрд долларов, или 150 млрд руб. [13]. То есть, масштабы рисков утраты основных фондов в Российской Арктике и влияние этих процессов на социальноэкономическое развитие России значительны.

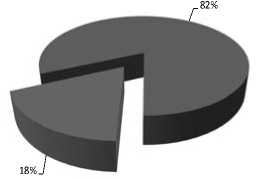

По данным Росстата, общая стоимость основных фондов в Российской Федерации составила

Регионы с вечной мерзлотой Остальная Россия

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.

Рис. 1. Доля основных фондов в регионах с вечной мерзлотой в общем объеме основных фондов в 2015 г. (%)

в 2015 году 160,7 трлн руб. На долю регионов Российского Севера с вечномерзлотными грунтами приходится около 20%, что в стоимостном выражении составляет 28,9 трлн руб. (рис. 1).

По методологии Росстата, к основным фондам относятся здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иные. Влияние изменений в вечной мерзлоте на категории основных фондов различно. Наибольшей опасности подвержены здания и сооружения, которые строятся на фундаментах, стоящих в вечномерзлотных грунтах. Риски утраты оборудования, транспортных средств и нематериальных активов более низок, поскольку эти типы основных фондов перемещаемые. На их долю приходится 65% от общего количества основных фондов в РФ. Применительно к Арктическим регионам с вечной мерзлотой, стоимость зданий и сооружений составляет 18,6 трлн руб., или 12% от основных фондов России. Сравнительная характеристика показывает, что стоимость рисковых основных фондов составляет около четверти российского номинального ВВП, что является весомой цифрой с учетом возникающих рисков.

Размещение основных фондов в Арктической зоне различно. Наибольшее их количество построено в центрах нефте- и газодобычи, Красноярском крае, Республике Коми (табл. 1). Эти регионы, согласно климатическим оценкам, в наибольшей степени подвержены деградации вечной мерзлоты.

В настоящее время нет полного понимания и оценки всех последствий деградации вечной мерзлоты на основные фонды в промышленности арктических регионов. Сложность проблемы состоит в том, что статистический учет техногенных катастроф, стоимости устранения последствий этих бедствий, а также последующих расчетов упущенной выгоды если и ведется, то только на ограниченном количестве конкретных примеров. Фактически в настоящее время

ВЕСТНИК 2017

Таблица 1

Стоимость основных фондов в арктических регионах с вечной мерзлотой в 2015 г.

(млн руб.)

|

Регионы |

Здания |

Сооружения |

|

Республика Коми |

382 917,36 |

1 292 020,48 |

|

Ненецкий автономный округ |

81 141,94 |

273 785,06 |

|

Мурманская область |

266 781,33 |

900 160,14 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |

1 510 501,88 |

5 096 659,41 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

1 232 986,31 |

4 160 280,35 |

|

Красноярский край |

423 306,35 |

1 428 298,96 |

|

Республика Саха (Якутия) |

258 504,20 |

872 231,87 |

|

Камчатский край |

52 850,62 |

178 325,89 |

|

Магаданская область |

35 310,58 |

119 143,17 |

|

Чукотский автономный округ |

17 131,23 |

57 803,34 |

|

ИТОГО |

4 261 431,80 |

14 378 708,67 |

ВЕСТНИК 2017

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.

мы располагаем данными консервативной оценки в 55 млрд рублей ущерба от аварий, связанных с деградацией вечномерзлотных грунтов и максимальной оценкой НИИ водных проблем РАН на уровне 150 млрд руб. в год. Сопоставление этих данных с базовыми статистическими показателями показывает, что при консервативном сценарии ущерб составляет в среднем 0,5% от стоимости, а при негативном сценарии – около 1,5% (табл. 2).

Таблица 2

Оценка потенциального ущерба от деградации вечной мерзлоты

|

Показатель |

Я 'T H 1© 1 & U |

1 >s . » S I© s a 5 Я a a 8 s « |

b 5 © © s Mg |

|

Основные фонды в арктических регионах России (2015) |

28,9 |

0.17% |

0.52% |

|

Здания и сооружения в структуре основных фондов |

18.64 |

0.27% |

0.8% |

|

Здания и сооружения в наиболее рисковых регионах |

12 |

0.41% |

1.25% |

|

Отношение к региональному ВВП |

8,16 |

0.61% |

1.84% |

Источник: рассчитано автором.

Более сложным и одновременно более актуальным представляется вопрос оценки потенциального ущерба от разрушения жилых строений при деградации вечной мерзлоты. В настоящее время в 10 вечномерзлотных регионах России проживают около 8 млн человек. Россия практически единственная страна в мире, где в зоне вечной мерзлоты построены и функционируют крупные промышленно развитые города – Норильск, Мурманск, Воркута, Салехард, Якутск и др. Численность городского населения в этих регионах представлена в табл. 3.

Таблица 3

Количество городов и численность городского населения в вечномерзлотных регионах России в 2016 году

|

Регионы |

Количество городов |

Население региона (тыс. человек) |

Городское население (тыс. человек) |

Жилой фонд в тыс. м2 |

|

Республика Коми |

10 |

856,8 |

567,9 |

22 879,5 |

|

Ненецкий автономный округ |

1 |

43,8 |

24,5 |

1 037,3 |

|

Мурманская область |

16 |

762,2 |

644,1 |

19 129,7 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |

16 |

1626,8 |

1 323 |

32 673,7 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

8 |

534,1 |

418,7 |

11 396,2 |

|

Красноярский край |

6 |

2866,5 |

298,6 |

10 602,2 |

|

Республика Саха (Якутия) |

13 |

959,7 |

503,5 |

20 629,7 |

|

Камчатский край |

3 |

316,1 |

241,6 |

7 962,2 |

|

Магаданская область |

2 |

146,3 |

97 |

4 348,1 |

|

Чукотский автономный округ |

3 |

50,2 |

25,1 |

1 278,7 |

|

ИТОГО |

78 |

8 162,5 |

4 144 |

254 546 |

Источник: рассчитано автором.

Основной проблемой в городах этих регионов являются риски техногенных аварий в жилом секторе, а именно – в части обрушения домов из-за деградации вечной мерзлоты. К примеру, в Норильске за последние годы вынужденно было уничтожено более 300 домов из-за деформации целостных конструкций. Д. Стрелецкий и Н. Шикломанов отмечают, что до 2050 года в нескольких крупных городах Арктики требуется полное обновление жилого фонда. К ним относятся Норильск, Якутск, Воркута, Салехард.

В настоящее время стоимость жилого фонда, расположенного в Арктической зоне, составляет около 10 трлн руб. (ориентировочный расчет согласно методическим рекомендациям Минстроя России по стоимости 1 кв. метра жилья – 37 тыс. руб. в 2016 году). Предполагая, что до 2050 года возникает необходимость нового строительства более чем 250 млн кв. метров жилья стоимостью 10 трлн руб., требуется около 300 млрд руб. ежегодных дополнительных вложений в жилищное строительство.

Таким образом, деградация вечной мерзлоты из-за климатических изменений в Арктической зоне России несет в себе существенные риски для существующей инфраструктуры, а также для проживающего на территории населения. В этой связи, к наиболее актуальным вопросам, требующим решения, следует отнести:

– развитие и обеспечение систем регулярного мониторинга, предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций, которые могут возникать из-за последствий деградации вечной мерзлоты;

– определение источников финансирования проектов по ликвидации и предотвращению возникающего ущерба;

– развитие новых инновационных технологий, которые минимизируют последствия таяния вечномерзлотных грунтов.

Список литературы Экономические последствия климатических изменений в Российской Арктике: инфраструктурный аспект

- Romanovsky, V.E., Smith, S.L., Christiansen, H.H., Shiklomanov, N.I., Streletskiy, D.A., Drozdov, D.S., Malkova, G.V., Oberman, N.G., Kholodov, A.L., Marchenko, S.S. Terrestrial permafrost //Bulletin of the American Meteorological Society. -2015. -Т. 96. -№ 7. -S. 139.

- Порфирьев Б.Н., Катцов В.М., Рогинко С.А. Изменения климата и международная безопасность/отв. ред. А.И. Бедрицкий, В.В. Ивантер. -М., 2011. -291 с.

- Тишков А.А., Кренке-мл. А.Н. «Позеленение» Арктики в ХХI в. как эффект синергизма действия глобального потепления и хозяйственного освоения//Арктика: экология и экономика. -2015. -№ 4 (20). -С. 28-37.

- Schaefer, K., Lantuit, H., Romanovsky, V.E., Schuur, E.A. G. & Witt, R. The impact of the permafrost carbon feedback on global climate//Environ. Res. Lett. -2014. -No 9, 085003.

- Hope, Chris, Schaefer, Kevin. Nature Climate Change. -2016. -No 6. Pp. 56-59, DOI: 10.1038/nclimate2807

- Российская Арктика: современная парадигма развития/под ред. акад. А.И. Татаркина. -СПб.: Нестор-История, 2014. -844 с.

- Стрелецкий Д.А., Шикломанов Н.И., Гребенец В.И. Изменение несущей способности мерзлых грунтов в связи с потеплением климата на севере Западной Сибири//Криосфера Земли. -2012. -Т. XVI. -№ 1. -С. 22-32.

- Рекомендации по устройству свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах/НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР. -М.: НИИОСП, 1985, 39 СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. -М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1980. -533 с. -http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/485108/rukovodstvo_po_proektirovaniyu_svainykh_fundamentov.pdf

- Romanovsky, V.E., Smith, S.L., Christiansen, H.H. Permafrost thermal state in the Polar Northern Hemisphere during the International Polar Year 2007-2009: a Synthesis//Permafrost and Periglacial Processes. -2010. -Vol. 21. -P. 106-116.

- Оберман Н.Г., Шеслер И.Г. Современные и прогнозируемые изменения мерзлотных условий европейского северо-востока Российской Федерации//Проблемы Севера и Арктики Российской Федерации: научно-информационный бюллетень. -2009. -Т. 9. -C. 96-106.

- Васильев А.А., Дроздов Д.С., Москаленко Н.Г. Динамика температуры многолетнемерзлых пород Западной Сибири в связи с изменениями климата//Криосфера Земли. -2008. -Т. XII. -№ 2. -С. 10-18.

- Основные природные и социально-экономические последствия изменения климата в районах распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе синтеза наблюдений и моделирования: Оценочный отчет/под ред. О.А. Анисимова. -М.: Greenpeace, 2009. -43 c.

- Чеснокова И.В. Оценка ущерба от криогенных процессов и проблема страхования их последствий для территории РФ//Десятая Международная конференция по мерзлотоведению (TICOP): Ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в меняющемся мире. Том 5: Расширенные тезисы на русском языке. -Тюмень: Печатник, 2012. -384 с.