Экономические предпосылки активизации инвестиционной деятельности в отраслевых продуктовых подкомплексах

Автор: Ковалева И.В., Хренова Ю.В., Хренов С.В., Ковалев А.А.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 2 (44), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются аспекты развития агропродовольственного рынка России, мнения современных российских и зарубежных ученых по данной проблеме. Акцентируется внимание на особенностях развития агропродовольственного рынка региона в динамике и проблемах, связанных с активизацией инвестиционной деятельности.

Инвестиции, инвестиционная деятельность, климат, продуктовый подкомплекс, агропромышленный комплекс, агропродовольственный рынок

Короткий адрес: https://sciup.org/142179292

IDR: 142179292

Текст научной статьи Экономические предпосылки активизации инвестиционной деятельности в отраслевых продуктовых подкомплексах

Введение. Сложившаяся ситуация в агропромышленном комплексе Алтайского края и России в целом, в частности в сельском хозяйстве, требуют восстановления имеющейся ресурсно-сырьевой базы, находящейся в упадке, для создания конкурентоспособного алтайского и российского агропромышленного производства. При этом можно отметить, что агропромышленный комплекс является наиболее регулируемой и поддерживаемой государством сферой во многих развитых странах всего мира [1]. Необходимо указать, что деятельность всех отраслей, входящих в агропромышленный комплекс, подчинена единой главной цели – производству конкурентоспособных и высококачественных товаров и продуктов питания из сельскохозяйственного сырья и доведению их до потребителя с меньшими затратами.

Основная часть. В настоящее время в агропромышленном комплексе как Алтайского края, так и России в целом уровень затрат сельскохозяйственных организаций стал в несколько раз превышать уровень доходов предприятий агропромышленного комплекса, в результате чего финансовый потенциал воспроизводственного процесса снизился до критического уровня и привел к инвестиционному кризису, следствием которого явилось падение объемов инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие агропромышленного комплекса [2].

Инвестиционный кризис в агропромышленном комплексе Алтайского края и России в целом вызван рядом взаимосвязанных причин, повлекших за собой:

-

1) быстрое сокращение размеров финансовых накоплений в большинстве сельскохозяйственных организаций агропромышленного комплекса;

-

2) отсутствие действенного механизма управления финансовыми потоками в условиях наличия инвестиционного риска в сельском хозяйстве Алтайского края и России;

-

3) сокращение бюджетных ассигнований и финансирование федеральных целевых и иных инвестиционных программ по остаточному принципу;

-

4) отсутствие доли прибыли сельскохозяйственных организаций, направляемой на расширение и развитие конкурентоспособного производства;

-

5) деградацию материально-технической базы в форме физического и материального износа ее элементов и др.

Одной из основных проблем сельского хозяйства в России, доставшихся в наследство от СССР, является очень низкая продуктивность животноводства, что объясняется отсутствием разнообразия кормов, а также несбалансированностью кормовых рационов (по содержанию протеина). Низкая степень полезности кормов являлась до недавнего времени главной причиной осуществления крупных закупок зерна и других кормов за рубежом. В 70–80-е гг. ХХ в. в нашей стране делалась ставка на преимущественное использование в кормах зерна как наиболее энергетического продукта [3].

До 1991 г. Россия являлась одной из ведущих стран мира по производству и потреблению на душу населения продовольственных товаров, находясь на 7-м месте в мире. Однако уже в 1995 г., по сравнению с 1990 г., производство валовой продукции сельского хозяйства уменьшилось более чем на 33%, в том числе за счет сокращения производства: зерна и зернобобовых – на 46%, сахарной свеклы – более чем на 41%, мяса и мясных продуктов – почти на 40%, молока и молочных продуктов - на 29%. По оценкам ведущих экономистов, такого падения производства продуктов сельского хозяйства и сокращения поголовья скота (на 41%) в стране не наблюдалось даже в военные 1940-е гг.

По мнению В.В. Милосердова, реформа 1990-х гг. «...преследовала далеко не экономические, а идеологические цели: разгосударствление собственности, полное отстранение государства от управления аграрным сектором... приватизацию агросервисных и перерабатывающих предприятий» [4].

Наиболее подверженными кризису в агропромышленном комплексе оказались молочнопродуктовый и мясопродуктовый подкомплексы, так как спрос на их продукцию традиционно в России высокоэластичен (см. табл., рис. 1).

Фактическое потребление продуктов питания в России в 2015 г.

|

Продукт |

Потребление, кг/год |

Норма, кг/год |

|

Картофель |

64 |

97,5 |

|

Овощи |

100 |

130 |

|

Фрукты |

74 |

95 |

|

Молоко |

267 |

330 |

|

Яйца |

220 |

260 |

|

Хлеб и макаронные изделия |

98 |

100 |

|

Масло растительное |

10,8 |

11 |

|

Рыба |

22 |

20 |

|

Мясо |

56 |

72,5 |

|

Сахар |

24 |

26 |

2015 г.

|

сахар |

92,7 |

|

|

мясо |

77,7 |

|

|

рыба |

110 |

|

|

масло растительное |

98,2 |

|

|

хлеб и макаронные изделия |

98 |

|

|

яйца |

84,6 |

|

|

молоко |

80,9 |

|

|

фрукты |

77,9 |

|

|

овощи |

76,9 |

|

|

картофель |

65,6 |

020406080 100 120 %

Рис. 1. Фактическое потребление продуктов питания в России в 2015 г. (норма - 100%)

Так, как видно из данных рисунка 1 и таблицы, по молоку и молочным продуктам в России сейчас фактическое потребление составляет 80,9% от рекомендуемой нормы, мясопродуктам – 77,7%, сахару – 92,7% и т.д.

Одним из важных факторов, влияющих на снижение объема покупательского спроса на отечественном продовольственном рынке, является низкий уровень доходов населения как городской, так и сельской местности, неразвитость сельской инфраструктуры, кризисное финансовое положение большинства сельскохозяйственных организаций в агропромышленном комплексе и др.

На состояние агропромышленного комплекса как Алтайского края, так и России в целом продолжают оказывать негативное влияние различные макроэкономические факторы, среди которых: низкая покупательная способность основной части населения Алтайского края и России, ухудшение инвестиционного климата в крае и в стране. При снижении спроса, который ограничивает возможности повышения цен на продукцию, сельское хозяйство несет огромный ущерб от невиданного ценового давления монополистов – поставщиков средств производства, переработчиков и продавцов сельскохозяйственной продукции [5]. Из-за диктата локальных монополистов перерабатывающих организаций сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены реализовывать продукцию по сильно заниженным ценам. В результате значительно сокращается доля сельского хозяйства в розничных ценах на продукты питания. Во всех развитых странах одним из самых мощных инструментов, с помощью которых государства решают проблему «честного» ценообразования, является организация и регулирование оптовых рынков. Во многих регионах России идут процессы расширения действующих и создания новых региональных и межрегиональных оптовых продовольственных рынков, разнообразных оптовых баз, ярмарок и аукционов, товарносырьевых бирж и снабженческо-сбытовых кооперативов.

Однако в целом движение продовольственных товаров и сельхозпродукции еще не приняло активных рыночных форм, так как рыночная инфраструктура наряду с формированием оптовых продовольственных рынков должна включать также торговые биржевые и внебиржевые системы, системы сверки и централизованного управления рисками, механизмы управления ликвидностью, банковские системы взаиморасчетов, клиринговые системы, механизмы гарантирования доставки товаров, депозитарные и консультационно-информационные системы и др. [6].

Резкое повышение цен на энергоносители имеет особое значение для продовольственного рынка, во-первых, потому что это ресурсы, без которых невозможна постоянная производственная деятельность агропромышленного комплекса и от приобретения которых можно отказаться, лишь прекратив производство; во-вторых, потому что сельскохозяйственное производство России характеризуется высокой энергоемкостью, в отличие от экономически развитых стран, а высокая энергоемкость производства агропромышленного комплекса определяется природноклиматическими особенностями российского сельского хозяйства. К этому следует добавить состояние материально-технической базы, инфраструктуры агропромышленного комплекса и слабый технический прогресс в отрасли, а также низкое качество используемого машиннотракторного парка [7].

Параметром, характеризующим возможности расширенного воспроизводства в отраслях агропромышленного комплекса, является уровень их рентабельности. Обостряющийся дефицит финансовых ресурсов на селе затрудняет ведение не только расширенного, но и простого воспроизводства. Результаты обследования 735 сельскохозяйственных организаций и 542 крестьянских (фермерских) хозяйств, проведенного Росстатом совместно с Центром экономической конъюнктуры, показали, что среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на финансово-экономическое положение агропромышленного комплекса, с точки зрения сельскохозяйственных товаропроизводителей, наиболее важными являются: сохраняющийся монополизм заготовительных и перерабатывающих организаций, устанавливающих неприемлемо низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию; изношенность материальнотехнической базы, невозможность ее обновления из-за отсутствия финансовых средств, как собственных, так и бюджетных; высокие ставки налогов и процентов по кредитам; неплатежеспособность покупателей [8].

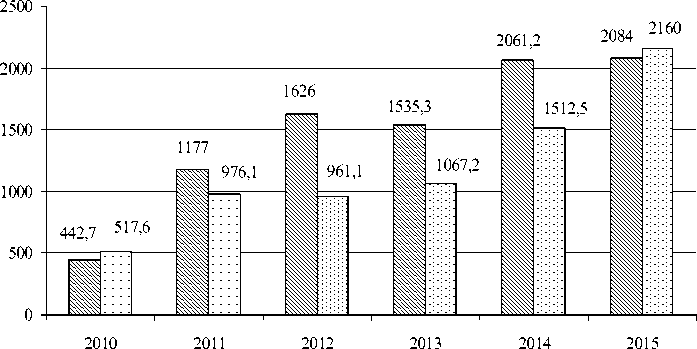

Налоговые льготы, предоставляемые агропромышленному комплексу, не улучшают финансового состояния отрасли. Общая сумма начисляемых налогов и обязательных платежей сельскохозяйственных организаций превышает финансовую поддержку агропромышленного комплекса – к 2015 г. поддержка производства сельскохозяйственной продукции увеличилась до 4,24 млрд руб.: 2084 млн руб. за счет федерального бюджета и 2160 млн руб. за счет регионального (см. рис. 2).

Такая социально-экономическая ситуация вызывает необходимость поиска путей вывода аграрной экономики из кризиса. Успехи в аграрных преобразованиях возможны только на базе комплексного профессионального подхода к решению проблем деревни и всех отраслевых под-комлексов АПК, крупных инвестиций в АПК и перемен жизни на селе с учетом особенностей быта и психологии его жителей.

® Федеральный бюджет и Региональный бюджет

Рис. 2. Финансовая поддержка производства сельскохозяйственной продукции за 2010–2015 гг., млн руб. [9]

Изолированность региональных продовольственных рынков, рост межрегиональных барьеров объясняется, с одной стороны, неразвитостью рыночной инфраструктуры, что способствует повышению транзакционных издержек, а с другой – высокими административными барьерами. Власти в регионах с избытком предложения продовольственных товаров в качестве инструмента регулирования локального рынка используют прямые запреты на вывоз продукции. Количественным индикатором межрегиональных дезинтеграционных процессов может быть сохраняющаяся или даже усиливающаяся вариация цен на сельскохозяйственную продукцию по регионам [10]. К примеру, существующая региональная вариация цен на молоко объясняется преимущественно локальностью рынка, поскольку основные объемы молока производятся и реализуются внутри региона, а межрегиональные потоки незначительны. Коэффициент вариации цен равен 0,2–1,7.

На зерновом рынке сокращение ценовой дисперсии во времени отражает принадлежность этого продукта к национальному рынку и постепенное преодоление межрегиональных барьеров. На рынке животноводческой продукции сокращение регионального разброса цен является следствием смещения объемов производства в частный сектор, который стал определяющим при формировании цен. В структуре конечной (розничной) цены в цепочке сбыта, переработки и хранения необходимо максимально сократить издержки обращения и переработки, потеснив посредников. Не случайно в настоящее время отмечается более устойчивое экономическое положение тех организаций, которые создают замкнутый цикл «производство – переработка – реализация» в рамках собственной производственной базы.

Выводы. Все экономически развитие страны официально рассматривают сельскохозяйственную политику как важнейшую и приоритетную. Правительство РФ объявило о первоочередных направлениях развития национальной экономики с 1 января 2006 г., одним из стратегических направлений является восстановление и дальнейшее развитие АПК. Первостепенными задачами инвестиционной политики АПК РФ являются:

-

- переход от государственного распределения инвестиций на производственные цели к их выделению на конкурсной основе, на условиях платности и возвратности;

-

- расширение практики сельскохозяйственного страхования;

-

- содействие развитию лизинга как одного из эффективных механизмов стимулирования инвестиций;

-

- формирование благоприятного инвестиционного климата в отраслях АПК [11].

В связи с этим возникает объективная необходимость исследования инвестиционных процессов в АПК и разработки предложений и рекомендаций по активизации их инвестиционной деятельности.

Список литературы Экономические предпосылки активизации инвестиционной деятельности в отраслевых продуктовых подкомплексах

- Ковалева, И.В. Позиционирование отрасли как экономический механизм инвестиционной привлекательности продовольственного рынка региона/И.В. Ковалева, Ю.В. Хренова//Инновационные процессы в условиях глобализации мировой экономики: проблемы, тенденции, перспективы: сборник научных трудов/под ред. П.А. Неверова. -Прага: Vedecko vydavatelske centrum «Sоciosfera -CZ», 2015. -С. 164-167.

- Алтухов, А.И. Развитие продовольственного рынка России/А.И. Алтухов, Г.И. Макин, М.А. Бабков. -М.: АгриПресс, 2000. -444 с.

- Милосердов, В.В. Аграрная политика России -ХХ век/В.В. Милосердов, К.В. Милосердов. -М.: ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2002. -520 с.

- Основные направления агропродовольственной политики Правительства РФ на 2001-2010 гг.: доклад. -М.: МСХ РФ, 2000. -26 с.

- Ковалева, И.В. К вопросу развития маркетинговой кооперации в сельском хозяйстве: зарубежный опыт/И.В. Ковалева//Вестник Алтайского государственного аграрного университета. -2015. -№2 (124). -С. 129-132.

- Чапек, В.Н. Региональная экономика/В.Н. Чапек, В.А. Ильющенко, А.И. Калинин, С.Н. Лобов. -Ростов н/Д.: Феникс, 2011. -256 с.

- Модели экономических взаимоотношений предприятий АПК в системе интегрированных формирований/И.Г. Ушачев и др. -М.: Роминформагротех, 2004. -175 с.

- Оглоблин, Е. Финансирование инновационных процессов в АПК/Е. Оглоблин//АПК: экономика и управление. -2006. -№5. -С. 13-15.

- Ковалева, И.В. Оценка сырьевых зон сельскохозяйственной продукции региона/И.В. Ковалева//Аграрная наука -сельскому хозяйству: материалы Х Международной научно-практической конференции: в 2 кн. -Барнаул: Изд-во АГАУ, 2015. -Кн. 1. -С. 163-165.

- Основные направления агропродовольственной политики Правительства РФ на 2001-2010 гг.: доклад. -М.: МСХ РФ, 2000. -26 с.