Экономические условия финансовой устойчивости горнодобывающего предприятия

Автор: Галиев Жакен Какитаевич, Галиева Надежда Валентиновна

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 10, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается взаимосвязь показателей эффективности использования отдельных видов ресурсов производства - трудовых ресурсов, средств труда, материальных и финансовых ресурсов - на эффективность производства в целом и обеспечение финансовой устойчивости горнодобывающего производства.

Эффективность производства, производительность труда, заработная плата, трудоемкость работ, амортизация, фондоотдача, себестоимость продукции, горнодобывающее производство, финансовая устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/140215411

IDR: 140215411 | УДК: 622:338

Текст научной статьи Экономические условия финансовой устойчивости горнодобывающего предприятия

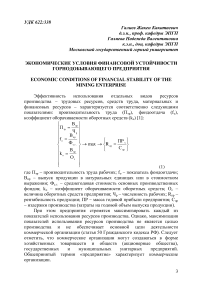

Эффективность использования отдельных видов ресурсов производства - трудовых ресурсов, средств труда, материальных и финансовых ресурсов - характеризуется соответственно следующими показателями: производительность труда (Птр), фондоотдача (£о), коэффициент оборачиваемости оборотных средств (ко) [1]:

П тр

f о

k о

В пр

Ч Вр пр

Ф с.г.

В пр

О с

ПР ч пр пр

где Птр - производительность труда рабочих; Го - показатель фондоотдачи; Впр - выпуск продукции в натуральных единицах или в стоимостном выражении; Фс.г. - среднегодовая стоимость основных производственных фондов; ко - коэффициент оборачиваемости оборотных средств; Ос -величина оборотных средств предприятия; Чр - численность рабочих; Кпр -рентабельность продукции; ПР - масса годовой прибыли предприятия; Спр - издержки производства (затраты на годовой объем выпуска продукции).

При этом предприятия стремятся максимизировать каждый из показателей использования ресурсов производства. Однако, максимизация показателей использования ресурсов производства не является целью производства и не обеспечивает основной цели деятельности коммерческой организации (статья 50 Гражданского кодекса РФ). Следует отметить, что коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ (акционерные общества), государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Общепринятый термин «предприятие» характеризует коммерческие организации.

Согласно статьи 50 Гражданского кодекса РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации).

С точки зрения экономического анализа масса прибыли также не характеризует эффективность функционирования предприятия (организации). Эффективность производства оценивается ценностью прибыли, т.е. какой ценой обеспечена данная величина прибыли. Таким показателем, может, служит рентабельность продукции (К пр ) (в экономическом анализе могут иметь место различные виды рентабельности).

Высокое качество операционной прибыли связано с ростом объема выпуска продукции и одновременным снижением уровня операционных затрат (себестоимости продукции), низкое качество - с ростом цен на продукцию без увеличения объема ее выпуска и реализации в натуральных единицах [2].

Снижение себестоимости единицы продукции может быть обеспечено при опережающем темпе роста производительности труда рабочего (/птр) по сравнению с темпом роста заработной платы рабочих (/зп): /птр > /зп . Это условие связано с характером функциональной зависимости рассматриваемых факторов. Заработная плата рабочих, оплачиваемых по сдельной системе, прямопропорциональна росту производительности труда:

Q _ Г) Птр Пд

■Зсд.пл. = ^сдбаз. * Z итр.баз.

где Зсд.баз., Зсд.пл. - сдельная заработная плата соответственно в базовом и плановом периодах;

П тр.баз. , П тр.пл. - производительность труда рабочего соответственно в базовом и плановом периодах.

Заработная плата рабочих, оплачиваемых по повременной системе, не зависит от производительности труда непосредственно. Поэтому при большем темпе роста производительности труда рабочих (изменение аргумента) заработная плата возрастает меньшим темпом (изменение функции).

Такая функциональная зависимость имеет место также между такими факторами производства как темп изменения (снижение) трудоемкости и темп изменения (рост) производительности труда рабочих. При большем темпе роста производительности труда рабочих (изменение аргумента) трудоемкость снижается меньшим темпом (изменение функции). Рост производительности труда может быть обеспечен совершенствованием организации труда, применением высокопроизводительных современных машин и оборудования. При этом может остаться без изменения норма обслуживания - установленный объем работы по обслуживанию одним рабочим или группой рабочих определенного количества производственных объектов (оборудования) в единицу времени в конкретных организационно-технических условиях; норма численности -число рабочих, определенной квалификации, необходимое для выполнения объема работ в единицу времени в данных организационно -технических условиях.

Функциональная зависимость между темпом роста производительности труда и темпом снижения трудоемкости работ имеет вид:

/п = —^-100 , % (3)

УИтр юо+7Те v 7

где 1 Те - темп изменения [снижение (-) или рост (+)] трудоемкости работ.

Одним из факторов роста производительности труда является высокий уровень среднего тарифного разряда рабочих на предприятии. На горнодобывающих предприятиях в связи с низким притоком новой рабочей силы, которые раньше проходили соответствующую подготовку в профессионально-технических училищах, и с возрастанием среднего возраста рабочих может создаваться ситуация, при которой становится затруднительным обеспечить высокий уровень среднего тарифного разряда рабочих. Это обстоятельство может отразиться на обеспечении техники безопасности труда и уровне производительности труда рабочих. Поэтому было бы целесообразно для горнодобывающих предприятий в числе основных технико-экономических показателей в статистической отчетности отражать средний тарифный коэффициент рабочих и средний тарифный разряд рабочих.

Средний тарифный коэффициент группы рабочих (Кс) может быть определен по формуле:

к _£кп-чрп с £чрп

где К п - тарифный коэффициент, соответствующий разряду данной группы рабочих, имеющих одинаковые разряды;

ЧР п - численность рабочих, имеющих одинаковые разряды.

Средний тарифный разряд рабочих (Рс) может быть определен по формуле:

Р с = Р м +

Кс -Км Кб-Км

где Р м - тарифный разряд, соответствующий меньшему из двух смежных коэффициентов тарифной сетки, между которыми находится известный средний тарифный коэффициент;

К м - меньший из двух смежных тарифных коэффициентов тарифной сетки, между которыми находится известный средний тарифный коэффициент;

К б - больший из двух смежных тарифных коэффициентов тарифной сетки, между которыми находится известный средний тарифный коэффициент.

При предполагаемом среднем тарифном коэффициенте Кс = 1,45, величина среднего тарифного разряда составит:

1,45-1,35

1,55-1,35

Р с = 4 +

= 4,5

В горнодобывающей промышленности при 6-и разрядной сетке могут быть использованы следующие тарифные коэффициенты: I разряд – 1,0; II

– 1.09; III – 1,20; IV – 1,35; V – 1,55; VI – 1,8.

Повышение среднего тарифного разряда рабочих должно быть одним из приоритетных направлений перспективного развития горнодобывающего предприятия.

Снижение себестоимости единицы продукции может быть обеспечено при опережающем темпе роста фондоотдачи по сравнению с темпом роста амортизации основных производственных фондов : . Анализ показывает, что на предприятиях угольной промышленности имеет место тенденция снижения уровня фондоотдачи, определяемого отношением натурального объема добычи к среднегодовой стоимости основных производственных фондов при увеличении доли амортизации в себестоимости единицы продукции. Это может свидетельствовать о том, что внедряемые дорогостоящие машины и оборудование используются недостаточно эффективно.

Величина фондоотдачи может быть определена также отношением производительности труда рабочих (Птр) и фондовооруженности труда (fвр):

В В : ЧП пр пр р тр

°-Ф "Ф :Ч " f сг сг р вр

Поэтому на предприятиях стремятся к обеспечению опережающего темпа роста производительности труда рабочих (∆П тр ) по сравнению с темпом роста фондовооруженности труда (∆f вр ): ∆П тр >∆f вр .

При использовании для определения уровня фондоотдачи в числителя формулы стоимостной оценки для предприятий по выпуску однородной продукции (уголь, руда) можно предполагать соответствующее изменение качества продукции и возможность учета рыночной конъюнктуры, а для предприятий по добыче и переработки строительных горных пород необходимо учесть замечание в [5].

Оценка структуры баланса предприятия осуществляется на основе критериев, установленных Приложением 1 к Постановлению Правительства РФ от 20.05.1994 г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 07.07.2001 г. № 449) [4]. Основанием для признания структуры баланса удовлетворительной, а предприятие – платежеспособным является выполнение одного из следующих условий: на конец отчетного периода коэффициент текущей ликвидности (k тл ) 2;

коэффициент обеспеченности собственными средствами (k осс ) 0,1.

В экономической литературе считается завышенной величина коэффициента текущей ликвидности для предприятий российской экономики. В связи с этим для анализа примем значение коэффициента обеспеченности собственными средствами. Согласно принятым положением величина коэффициента обеспеченности средствами (kосс ) определяется по формуле:

к = Ск-Вна (стр.49О-стр.19О)

осс Оа (стр.290)

где Cr – собственный капитал (строка 490 формы №1);

В на – внеоборотные активы (строка 190 формы №1);

Оа – оборотные активы (строка 290 формы №1).

Преобразуем условие (7) следующим образом:

(С к – В на ) 0,1 О а

Из неравенства (8) следует:

Ск Вна + 0,1 Оа собственными

Преобразуя неравенство (9) можно получить следующее:

0,1 С к 0,1 В на + 0,01 О а

Таким образом, в соответствии с необходимым условием финансовой устойчивости предприятия, которая характеризуется величиной коэффициента обеспеченности собственными средствами (kосс ≥ 0,1), остаток собственных средств предприятия должен быть не меньше 10% в формировании итогов оборотных активов. Это свидетельствует о том, что не менее 10% собственных средств должно составлять и в итогах внеоборотных активов предприятия (неравенство (10)). Поэтому величина доли чистой прибыли, направляемой на инвестиционные ресурсы, может быть принята не менее 0,1 (10%), так как часть чистой прибыли может быть направлена на приобретение дополнительного нового оборудования при расширении предприятия по добыче угля.

Анализ целевых программ «Комплексная программа промышленной деятельности» крупных городов предусматривает рост инвестиций в освоение новых видов продукции (технологий, материалов), не менее 20

процентов ежегодно.

В экономическом анализе рентабельности активов представляет называемое

интерес следующее отношение

kk вна оа сэа k +k, вна оа

«коэффициентом синергетической эффективности активов»

(внеоборотных и оборотных активов). Величина kсэа тем больше, чем больше значение коэффициента отдачи внеоборотных активов (^вна) и коэффициента оборачиваемости оборотных активов предприятия (^оа).

In article the interrelation of indicators of efficiency of use of separate types of resources of production – a manpower, means of labor, material and financial resources – on production efficiency as a whole and ensuring financial stability of mining production is considered.

Список литературы Экономические условия финансовой устойчивости горнодобывающего предприятия

- Галиева Н.В., Янкевич К.А. Отдельные элементы механизма управления затратами на производство в угольной отрасли.//Горный информационно-аналитический бюллетень, 2009. -№3.

- Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. -М.: Проспект, 2006.

- Галиев Ж.К. Экономика предприятия. -М.: Издательство «Горная книга», 2009.

- Вишневская О.В. Антикризисное управление предприятием. -РнД.: «Феникс», 2008.

- Ястребинский М.А. Экономика добычи и переработки строительных горных пород. -М.: Высшая школа, 1990.