Экономический рост, уровень жизни и неравенство в нефтедобывающих странах постсоветского пространства

Автор: Алиев У.Т.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Уровень и качество жизни

Статья в выпуске: 2 (192), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы влияния экспортных нефтяных доходов на развитие экономик и неравенство доходов населения. Идентифицированы возможные типы неравенства, возникающие из-за структурных сдвигов и в экономиках нефтедобывающих стран. На основе предложенных индикаторов проанализирована зависимость различных экономик от экспорта нефти и газа. Выделены четыре группы нефтедобывающих стран по среднедушевым доходам и объемам добычи нефти на душу населения. Проанализированы особенности ресурсозависимости трех крупнейших постсоветских экспортеров нефти и газа - России, Казахстана и Азербайджана. Показано, что сырьевая направленность меняет структуру экономики в этих странах. Это, в свою очередь, приводит к неравенству по доходам от занятости посредством механизма изменения оплаты труда в различных секторах экономики. Нефтедобывающим странам необходима системная политика по эффективному использованию доходов от продажи энергоресурсов для повышения уровня жизни населения и решения возникающих социально-экономических задач.

Неравенство по доходам, экономический рост, проклятие ресурсов, система распределения доходов

Короткий адрес: https://sciup.org/143182029

IDR: 143182029

Текст научной статьи Экономический рост, уровень жизни и неравенство в нефтедобывающих странах постсоветского пространства

их государственные бюджетные расходы оказались в сильной зависимости от экспортных доходов.

Как показывают исследования, не все нефтедобывающие страны в состоянии решать социально-экономические задачи за счет дополнительных поступлений от экспорта нефтяных ресурсов, подтверждая гипотезу о «проклятии ресурсов». Такие страны, как Венесуэла, Алжир, Нигерия, Эквадор и др. так и не смогли эффективно использовать доходы от продаж нефти для обеспечения долговременного экономического роста и повышения уровня жизни населения.

Это парадоксальное явление, названное английским экономистом Р. Аути [Auty R., 2001, 2] «проклятием ресурсов» и заключающееся в значительном падении уровня жизни в странах – экспортерах нефти в 1970-1985 гг., стало предметом многих горячих научных дискуссий. Впервые

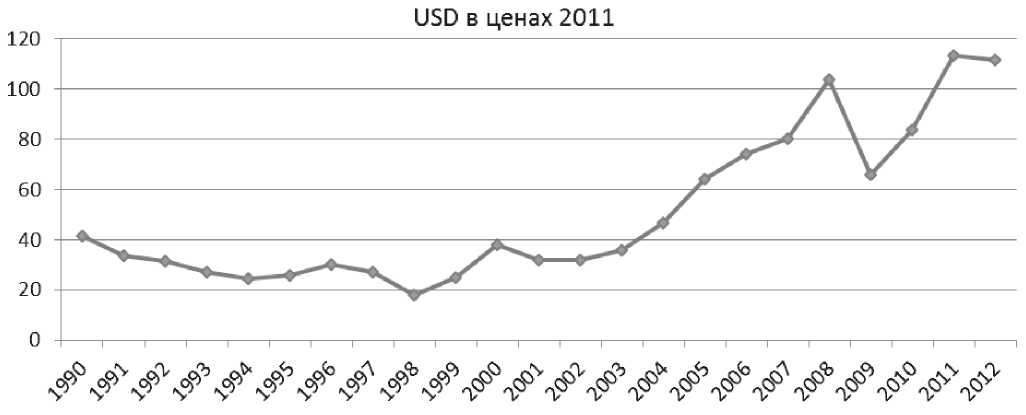

Рис. 1. Средние мировые цены на нефть за 1990–2012 гг., в долларах США за 1 баррель, приведенные к ценам 2011 г.

Источник : [Statistical Review of World Energy, 2013, 1]

вывод о более медленном развитии богатых ресурсами стран был опубликован в межстрановом исследовании Дж. Сакса и Э. Уорнера [Sachs J., Warner A, 1995, 3]. Согласно этим авторам, между темпом экономического роста в 1970-1990 гг. и долей ресурсов в экспорте в 1970 г. есть очевидная отрицательная корреляция. Это означает, что большинство богатых ресурсами стран используют их менее эффективно, чем другие виды капитала. Б. Сырлыбаева [Сырлыбаева, 2009, № 2–3, 4, с. 67–79] отмечает, что «…нет ни одной страны, обладающей существенными запасами нефти и при этом значительно ограничивающей нефтяной экспорт. Напротив, именно страны, имеющие относительно небольшие запасы, демонстрируют непропорционально высокую долю нефтяного экспорта».

Факт устойчивости связи между природным изобилием и экономическим ростом был установлен Х. Сала-и-Мартином [Sala-i-Martin, 1997. Vol. 87, № 1, 5, P. 178–183] на основе рассмотрения двух миллионов спецификаций межстрановых регрессий для темпов экономического роста при разных комбинациях 62 переменных. А. Гельб [Gelb А., 1988, 6] и М. Корден [Corden М., 1984, 7] показали, что краткосрочный экономический всплеск на волне экспортных сырьевых ресурсов приводит к ухудшению качества институтов и замедлению роста.

В то же время в начале нынешнего столетия появились работы, подвергающие сомнению факт «проклятия ресурсов» и обосновывающие проблемы экономической политики в ресурсозависимых странах не наличием ресурсов, а неумением квалифицированно распоряжаться получаемыми от них доходами. По мнению К. Брюнншвейлер [Brunnshweiller К., 2006, № 51, 8], многие из сегодняшних экономически развитых стран начинали свой путь в условиях ресурсообеспеченнос-ти. В этих странах, согласно Т. Гилфасону [Gylfason, Zoega, 2002. № 712, 9] и Дж. Хартвику [Нartwick, 1990, 10, р. 291–304], некачественные институты не закрепились и препятствий для продолжительного экономического роста не возникло. В работе С. Гуриева и К. Сонина [Гуриев, Сонин, 2008, 11, с. 1–14] отмечается, что «ресурсное проклятие» – это отрицательное влияние структуры экономики на темпы экономического роста (а не на уровень экономического развития). «Ресурсное проклятие» свидетельствует о негативном влиянии не самого наличия природных богатств, а прежде всего их доминирования в экономике страны.

По мнению М. Росса [Ross, 2007, 12], в большинстве развивающихся стран обилие природных ресурсов имеет положительную корреляцию с неравенством доходов. Распределение доходов и вопросы неравенства наряду с качеством экономических и политических институтов, ориентацией экономики на внешний рынок, макроэкономической стабильностью и накоплением человеческого капитала могут быть причислены к ряду критически важных детерминант продолжительности и стабильности экономического роста в нефтеэкспортирующих странах.

Зависимость между распределением доходов населения и экономическим ростом была исследована О. Гэлор и Зайра [Galor, 1993, 13, p. 35–52], А. Алесиной и Д. Родриком [Alesina, Rodrik, 1994,

14, р. 465–490], Т. Пирсоном и Г. Табелини [Persson, Tabellini, 1994, 15, p. 600–621] в 1994 г. Основным выводом этих теоретических и эмпирических исследований являлось то, что в исследуемых странах неравенство отрицательно связано с экономическим ростом. В работе Т. Гилфасона и Г. Зоега [Gylfason, Zoega, 2002, 9], показано, что путем инвестиций в образование в богатых природными ресурсами странах возможно предотвращение снижения темпов экономического роста и увеличения неравенства.

Обозначенные выше механизмы влияния «ресурсного проклятия» на экономическое развитие стран богатых природными ресурсами раскрывают феномен «голландской болезни», которая заключается в том, что в ресурсозависимых странах происходит изменение структуры экономики в пользу добывающего сектора и сектора услуг, т.е. сфер, где знания и человеческий капитал менее востребованы, чем в промышленном секторе. В этих сферах создается меньше положительных технологических экстерналий, что приводит к замедлению технологического развития и снижению темпов роста экономики. Н. Волчкова [Волчкова, Суслова, 2008, 16] и Е. Суслова исследовали механизм распространения «ресурсного проклятия» в экономике с точки зрения накопления человеческого капитала и показали, что один из негативных эффектов ресурсного богатства на развитие экономик состоит в том, что в результате замещения труда капиталом в ресурсозависимой открытой экономике стимулы инвестировать в развитие человеческого капитала высокого уровня меньше, чем в экономике, бедной ресурсами. Как показано во многих исследовательских работах, посвященных «ресурсному проклятию», необходимо несколько сдерживать рост ориентированного на экспорт добывающего сектора, чтобы он не происходил в ущерб другим секторам экономики, особенно секторам обрабатывающей промышленности, так как это позволяет предотвратить отток человеческого капитала из высокотехнологичных креативных сфер.

В. Полтерович, В. Попов и А. Тонис [Полтеро-вич, Попов, Тонис, 2007, 17], исследовав различные механизмы влияния изобилия ресурсов на экономический рост, показали, что ресурсообеспе-ченность усиливает несовершенства свободного рынка. В зависимости от качества институтов и качества государственного управления ресурсная рента может замедлить или ускорить экономический рост. По мнению авторов, богатые ресурсами экономики сталкиваются с фундаментальным противоречием: несостоятельность рынка требует государственного вмешательства, а низкое ка- чество институтов приводит к неэффективности такого вмешательства, порождая коррупцию, лоббирование, инвестиции в «дележ» ресурсной ренты, а не в производство. Слабые институты не позволяют стране эффективно распоряжаться доходами от производства ресурсов и проводить грамотную макроэкономическую политику, направленную на улучшение уровня жизни и снижение неравенства.

Особое внимание необходимо уделять таким формам неравенства, которые возникают из-за структурных сдвигов в экономиках нефтедобывающих стран.

Рентные доходы в развивающихся странах с неразвитыми институтами могут спровоцировать различные типы неравенств:

◼ глобальное неравенство (такие страны, как Катар, Кувейт, Бруней и др., получающие огромные прибыли от экспорта нефти при небольшом населении, имеют рекордные доходы на душу населения);

◼ вертикальное неравенство (когда малочисленные группы контролируют ресурсную ренту и получают львиную долю доходов);

◼ горизонтальное неравенство (когда богатые природными ресурсами регионы внутри страны получают большую часть доходов и развиваются, а остальные регионы, не имея доступа к ресурсной ренте, отстают);

◼ гендерное неравенство (имеются данные о гендерном неравенстве, сопряженном с горизонтальным неравенством);

◼ неравенства, порожденные структурными изменениями в экономике и занятости (доходы немногочисленной группы занятых в топливно-энергетическом комплексе и банковско-финансовой сфере существенно превышают доходы основной массы населения, занятой в других сферах);

◼ неравенство между городскими и сельскими домохозяйствами (во многих развивающихся странах ресурсная рента сосредоточивается в руках центрального правительства в столицах и не доходит до провинций).

Показатели экспорта нефти могут послужить базой для исследования влияния доходов от экспорта ресурсов на динамику уровня жизни населения и неравенства. Как индикаторы экспорта ресурсов наиболее показательны на наш взгляд следующие индикаторы:

◼ вклад доходов от экспорта топливных ресурсов в ВВП страны;

◼ доля экспорта топлива в товарном экспорте страны;

◼ экспорт нефти на душу населения;

◼ среднедушевое внутреннее потребление нефти.

Эти показатели могут определить степень зависимости страны от экспорта нефти и газа. Рассмотрим некоторые из них. Так, высокая доля экспорта нефти и газа в товарном экспорте имеет место в большинстве нефтедобывающих стран, обладающих значительными запасами сырьевых ресурсов. Зависимость доли нефтегазового экспорта в ВВП и величины экспорта нефти и газа в товарном экспорте страны за 2007–2011 гг. показана на рис. 2 для 47 крупнейших нефтедобывающих стран. Ее можно описать экспоненциальной функцией с достаточно высоким коэффициентом детерминации R 2 = 0,75, означающим высокую степень зависимости. Эта зависимость демонстрирует, что значительная часть ВВП стран – крупных сырьевых экспортеров определяется размерами экспорта нефти и газа.

были иностранным инвесторам, и совершенно не влияет на рост благосостояния жителей этой страны и не увеличивает покупательную способность граждан. Используя оценки валового национального дохода (ВНД) по ППС на душу населения, можно проводить более точное сравнение среднедушевых доходов между странами, так как именно этот показатель отражает, лучше ли живут граждане страны. Конечно, более точный индикатор, отражающий текущее благосостояние граждан страны, устойчивость ее развития и степень неравенства в распределении доходов среди населения, – это совокупный располагаемый доход нижних 80% или нижних 50% населения. Он был предложен ведущими экономистами [Stiglitz, Sen, Fitoussi, 20] как альтернатива показателя ВВП страны. Однако так как данные по этому инди-

SO

Х= 1.8О1е°-035х ' R2= 0.751

ЛИВИЯ

Бруней

Сауд. Аравия

Экват Гвинея

Катар

/вейт

^ола

Прак

Малайзия

Мексика

Вьетнам Камерун

Индонезия

Даты

итан

Габон ♦ Туркменистан

Казахстан ^ - ^

Норвегия

Эквадор 1 ж

Колумбия

Росят

Пран

ербайджан

итерия

Алжир

Венесуэла

Йемен

♦ Судан

Экспорт нефти и газа в совокупном товарном экспорте, %

Рис. 2. Зависимость величины нефтегазового экспорта в ВВП страны и доли нефтегазового экспорта в общем товарном экспорте (составлена по 47 крупнейшим нефтедобывающим странам мира)

Источник : составлено автором по данным [Статистическая база данных Всемирного Банка 18; CIAWorldFactbook,. 2011, 19]

Как индикатор экономического благосостояния и уровня жизни граждан страны, наиболее широко обычно используют показатель «валовый внутренний продукт» (ВВП) на душу населения. Однако он измеряет в основном рыночное производство товаров и услуг и может привести к неверным выводам о доходах людей данной страны. C учетом процессов глобализации разница между полученными доходами граждан страны и показателями доходов от производства внутри этой страны (ВВП) может быть существенной. Ведь часть доходов, производимых в стране, может уходить за границу, как, например, выплаты при- катору для межстранового сопоставления не доступны, то рассмотрим возможности устранить недостатки индикатора ВВП.

Несколько нивелировать недостатки ВВП в качестве меры действительного благополучия граждан могут следующие показатели. Для оценки того факта, зарабатывают ли сами граждане страны больше доходов или иностранцы получают больше доходов от экономического роста в стране, можно оценить такие показатели, как «коэффициент оттока доходов из страны» и «утекающие доходы» [Сабырова, 2009, 21, с. 106–109]. Коэффициент оттока доходов означает соотно- шение ВНД к ВВП страны, если он больше единицы, то граждане страны получают выгоды, тогда как коэффициент оттока доходов меньше единицы означает, что часть доходов на территории страны принадлежит иностранцам. Показатель «утекающие доходы» можно оценить через разницу ВНД и ВВП, выраженных в денежных единицах.

Неравенство и его измерение является неотъемлемой частью оценки уровня жизни. Но межстрановые сопоставления требуют наличия подходящих показателей. Макроэкономические индикаторы благосостояния ВВП и ВНД не показывают, насколько равномерно распределяются доходы между гражданами страны, т.е. не отражают неравенство в их распределении. Когда происходят существенные изменения в показателях неравенства, то ВВП как агрегированный показатель, даже рассчитанный на душу населения, не может дать точной оценки того экономического положения, в котором находится основная часть жителей страны. С учетом существования высокой степени неравенства в распределении доходов средние статистические показатели не всегда отражают реальное экономическое состояние домохозяйств и граждан и должны сопровождаться показателями, характеризующими их распределение по группам, например, интервальные показатели по стандартам потребления, разработанные во Всероссийском центре уровня жизни населения [Бобков. Мир России. 2012, 22, № 2].

В табл. 1 приведены показатели объемов добычи, экспорта нефти, темпов экономического роста и показатели бедности и неравенства тридцати крупнейших мировых экспортеров нефти, рентные доходы которых оказывают существенное влияние на формирование экспортной выручки, т.е. составляют свыше 20% товарного экспорта.

Используя среднедушевые показатели, нефтедобывающие страны можно условно разделить на следующие группы:

-

1. Страны-лидеры (Норвегия, ОАЭ, Кувейт, Катар), в которых среднедушевой ВВП (по ППС) составляет не менее 35 тыс. долл. США, а среднедушевая добыча превышает 50 т. Условно можно также причислить в эту группу Канаду и Бруней.

Таблица 1

Крупнейшие страны – экспортеры нефти в мире

№ п/п

Страна

Добыча 2012 г. тыс. бар/ день

Экспорт 2009 г. тыс. бар/ день

ВВП по ППС на душу населения*, в долл. США, 2012

Средний темп роста ВВП, в % 2001– 2012

«Утекающие доходы» из страны, долл. США по ППС на душу населения

Коэффициент оттока доходов из страны

Уровень бедности (национальная черта) в %, год

Уровень неравенства (коэфф. Джини)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Алжир

1667

1694

8515

3,6

-720

0,91

23,0 (2006)

35,3 (1995)

2

Ангола

1784

1851

6105

10,3

-615

0,90

40,5 (2006)

42,66 (2006)

3

Азербайджан

872

651

10624

13,2

-1214

0,89

7,6 (2011)

34,0 (2008)

4

Бруней

158

153

53348

1,5

237

1,00

--

--

5

Венесуэла

2725

1871

13475

3,7

-355

0,97

25,4 (2012)

44,8 (2006)

6

Габон

245

213

16086

2,8

-1796

0,89

32,7 (2005)

41,5 (2005)

7

Индонезия

918

404

4956

5,4

-146

0,97

12, 0 (2012)

38,1 (2011)

8

Ирак

3115

1910

4246

2,3

54

1,01

22,9 (2007)

30,9 (2007)

9

Иран

3680

2523

11395*

5,1

-1075

0,91

--

38,3 (2005)

10

Казахстан

1728

1501

13892

8,0

-1942

0,86

5,3 (2012)

29,04 (2009)

11

Камерун

653

101

2342

3,5

-22

0,99

39,9 (2007)

38,91 (2007)

12

Канада

3741

1929

42693

1,9

-3

1,00

--

32,6 (2000)

13

Катар

1966

1038

86506*

13,1

-1836

0,98

--

41,1 (2007)

14

Колумбия

944

400

10587

4,3

-477

0,95

34,1 (2011)

55,91 (2010)

15

Конго ДР

296

211

422

5,3

-52

0,88

71,3 (2005)

44,43 (2006)

16

Кувейт

3127

2127

49001*

5,7

2909

1,06

--

--

17

Ливия

1509

1385

17665

4,4

-105

0,99

--

--

Окончание табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

Малайзия

657

0644

17143

4,7

-613

0,96

3,8 (2009)

46,21 (2009)

19

Мексика

2911

1511

16676

2,2

-46

1,00

51,3 (2010)

47,16 (2010)

20

Нигерия

2417

2102

2661

6,5

-241

0,91

62,6 (2010)

39,74 (2011)

21

Норвегия

1916

2184

62767

1,6

1263

1,02

--

25,8 (2000)

22

ОАЭ

3380

2395

42384

4,4

-3

1,00

--

--

23

Оман

922

592

27015

4,9

-1479

0,95

--

--

24

Россия

10643

7301

23549

4,8

-789

0,97

40,11 (2009)

25

Саудовская Аравия

11530

7635

24571*

3,6

439

1,02

--

--

26

Судан

82

383

2195

4,0

-165

0,92

46,5 (2009)

35,29 (2009)

27

Тринидад и Тобaго

121

242

26647

4,7

-4247

0,84

17 ,0 (2007)

40,3 (1992)

28

Чад

101

115

1493

8,7

-173

0,88

55 (2003)

39,78 (2003)

29

Эквадор

505

364

9738

4,4

-148

0,98

27,3 (2012)

49,3 (2010)

30

Экваториальная Гвинея

283

395

30233

14,5

-11353

0,62

76,8 (2006)

--

Источник : составлено автором по данным [Statistical Review of World Energy 2013, 1; Статистическая база данных Всемирного Банка, 18; CIAW orld Factbook. 2011, 19].

Примечания : 1 – Утекающие доходы из страны рассчитаны как разница между ВНД и ВВП по ППС в долларах на душу населения за соответствующий год; 2 – Коэффициент оттока доходов есть соотношение ВНД к ВВП страны; 3 – Уровень бедности рассчитан для национальных линий бедности.

ВВП на душу населения в текущих долларах США

данные на 2011 г., а для Ливии – на 2009 г.

-

2. Страны-преуспевающие (Саудовская Аравия, Россия, Оман, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея), в которых среднедушевой ВВП составляет не менее 23 тыс. долл. США, а среднедушевая добыча в интервале 15–30 т.

-

3. Страны-середняки (Венесуэла, Алжир, Казахстан, Азербайджан, Ангола, Ливия, Иран, Малайзия, Мексика), в которых среднедушевой ВВП составляет от 6 тыс. до 18 тыс. долл. США, среднедушевая добыча в интервале 5–10 т.

-

4. Страны-аутсайдеры (Камерун, Судан, Нигерия, Индонезия), в которых среднедушевой доход по ППС не превышает 5 тыс. долл. США, а среднедушевая добыча меньше 5 т.

Список литературы Экономический рост, уровень жизни и неравенство в нефтедобывающих странах постсоветского пространства

- Statistical Review of World Energy 2013. Электронный режим доступа: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013.html.

- Auty R. Resource Abundance and Economic Development. Oxford, OUP, 2001.

- Sachs J., Warner A. Natural Resource Abundance and Economic Growth// NBER Working Papers №W5398. December 1995.

- Сырлыбаева Б. Сопоставительный анализ и оценка структуры экспорта Казахстана // Казахский экономический вестник. 2009. № 2-3, С. 67-79.

- Sala-i-Martin X. I Just Run Two Million Regressions // American Economic Review Papers and Proceedings. 1997. Vol. 87. №1. P. 178-183.