Экономика культуры и культура экономики: институциональный аспект

Автор: Тарновский В.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 4 (74), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется взаимодействие экономических компонентов культуры и ценностных компонентов экономики в институциональной среде. Анализ взаимодействия исходит из основных постулатов поведенческой экономики. Автор вслед за рядом российских исследователей приходит к выводу, что культура экономики может оказывать влияние на динамику производительности и эффективности труда. Автор, опираясь на институциональный подход, вводит понятия «ловушки культурной деградации» и «культурный мультипликатор», формирующиеся в институциональной среде. Сокращение бюджетных расходов на культуру в долгосрочной перспективе может привести к деформации собственных культурных традиций и институтов. В статье предложен теоретический конструкт взаимодействия экономики культуры и культуры экономики, базирующийся на понятии экономического менталитета. Автор включает в данное понятие ценностно-мотивационное отношение к труду, отношение к богатству, нормы и образцы устоявшегося экономического поведения, национальную ориентацию экономического агента и оценку им своего субъективного экономического благополучия. Автор обосновывает, что низкая культура экономического взаимодействия наносит существенный ущерб качеству рыночных трансакций через рост оппортунистического поведения экономических агентов, экономические преступления и т. д. Выявлена разнонаправленная тенденция, связанная с фиксацией роста посещения театров и музеев на 1000 чел. при снижении среднедушевых месячных доходов населения. Для того чтобы понять, является ли данная тенденция особенностью национального экономического менталитета, или это особенность спроса на культурные блага, которая характерна для них без национальной привязки, автор предлагает провести подобный анализ по другим странам мира. Автор приходит к выводу, что экономический менталитет экономических агентов должен способствовать развитию институтов благотворительности и меценатства, выступающих в качестве дополнительного источника инвестиций в сферу культуры.

Экономика культуры и культура экономики: институциональный аспект

Короткий адрес: https://sciup.org/140229910

IDR: 140229910 | DOI: 10.20914/2310-1202-2017-4-237-243

Текст научной статьи Экономика культуры и культура экономики: институциональный аспект

В ситуации замедления темпов экономического роста во многих странах мира особую актуальность приобретает поиск неэкономических факторов экономического роста. Попытки установления зависимостей между экономическим развитием и культурным наследием народов, формальными и неформальными институтами, влиянием культуры на экономический рост интегрировались в направление, занимающееся экономикой культуры. Еще со времен А. Смита экономистов занимал вопрос о том, какую роль играет непроизводительный труд. К непроизводительному труду он относил труд военных,

государственных чиновников, а также труд актеров, «паяцев», музыкантов, писателей. В рамках концепции культурного детерминизма институциональная структура, политические, социальные и экономические изменения выступают одной из функций культуры [2, с. 178]. Так, Л. Харрисон пишет, что именно культура, а не политика определяет успех того или иного общества [2, с. 180]. В долгосрочной перспективе сокращение бюджетных расходов на культуру может сказаться на формировании ценностной ориентации экономических агентов, приводя их (в терминах С. Хантингтона) к «вестернизации» [8, с. 75]. Вестернизация представляет собой

процесс деформации и последующего разрушения собственных культурных традиций, сопровождающийся их поверхностной заменой культурными традициями других стран. Данный процесс в условиях глобализации в последние двадцать лет набирал большие обороты. Сейчас в условиях изменения геополитической и экономической ситуации в мире, при нарастании уровня дегло-бализационных тенденций, данный процесс замедлился, и национальные культуры начинают возвращаться к истинным ценностям и национальным культурным традициям. В подобных условиях большой научный интерес вызывают экономика культуры и культура экономики.

Сейчас можно говорить не только об экономике культуры, но и культуре экономки. Экономика культуры предстает перед нами как дисциплина, которая охватывает большой круг проблем – от экономической теории культурной деятельности и исследования механизмов государственной поддержки культуры в условиях рынка до изучения правовых, финансовых, трудовых отношений в этой сфере. Культура экономки представляет собой совокупность ценностей и норм, связанных с национальным характером, менталитетом, особенностями национального мышления, выражающаяся в определенном экономическом поведении. Роль экономической культуры в экономике, по мнению А. Городецкого, состоит в том, что она будет определять динамику производительности и эффективности труда [1].

Существуют различные определения экономической культуры. И.В. Розмаинский под экономической культурой понимает совокупность ценностей и норм, а также стереотипов и определенных элементов хозяйственного быта, которые формируют предпочтения людей и оказывают воздействие на неформальные правила [5]. Предпринимаются попытки провести классификацию экономических культур. Например, выделяют аскетические экономические культуры, гедонистические экономические культуры и прочие культуры.

Основная часть

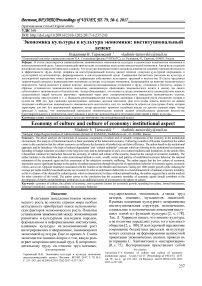

Культура экономики, по нашему мнению, это устоявшийся в рамках данного институционального конструкта набор ценностей и норм, выраженных в национальном экономическом менталитете, которые будут определять тип экономического поведения экономического агента. Экономический менталитет включает в себя нематериальные компоненты цивилизации и культуры. Система экономических ценностей образует внутренний стержень культуры экономики. Е.К. Карпунина и В.В. Андросов дают следующее определение экономического менталитета. Под экономическим менталитетом, с их точки зрения, понимается система социальнопсихологических механизмов, посредством которых программируется социально-экономическая деятельность экономических агентов, обусловливающая социально-экономическое мышление, формирующее мотивацию экономического поведения [3, с. 47]. На рисунке 1 представлено взаимодействие экономического компонента культуры и ценностного компонента экономики через формальные и неформальные институты, интегрирующиеся в институциональной среде.

Экономический компонент культуры

Рисунок 1. Взаимодействие экономики культуры и культуры экономики

Figure 1. Interaction of economy of culture and culture of economy

В монографии под редакцией Р.М. Нуреева «Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ)» приводится следующие определение экономической ментальности: «особенности экономических ценностей и норм поведения, характерные в той или иной степени для всех представителей какой-либо этнической группы, характеризуют ее национальную экономическую ментальность» [7]. С нашей точки зрения, экономический менталитет включает в себя ценностно-мотивационное отношение к труду, отношение к богатству, нормы и образцы устоявшегося экономического поведения, национальную ориентацию экономического агента и оценку им своего субъективного экономического благополучия.

Экономика культуры – это экономический компонент культурной сферы жизнедеятельности человека, а культура экономики – это нормативный, ценностный компонент экономики как сферы жизнедеятельности человека. Через систему формальных и неформальных институтов экономический компонент культуры и культурный компонент экономики взаимодействуют друг с другом. Данное взаимодействие образует большую часть институциональной среды, в которой функционируют экономические агенты. В отсутствие или при низком качестве экономического компонента резко снижается социальный престиж и репутация деятелей культуры (например, государство платит музыкантам, актерам низкую заработную плату). В то же время, низкая культура экономического взаимодействия наносит существенный ущерб качеству рыночных трансакций (оппортунистическое поведение, уголовные преступления и т. д.), и, наоборот, деятели культуры при высоком уровне развития данной сферы оказывают положительное влияние на качество культуры экономического взаимодействия, а высококультурная экономика предоставляет дополнительный объем инвестиций в сферу культуры (благотворительность, меценатство, социальная ответственность бизнеса). Поэтому экономика культуры и культура экономики образуют взаимный мультипликационный эффект [4]. Торможение одного оказывает влияние на торможение другого, образуя отрицательную спираль качественной деградации общества. Подобная ситуация, при условии достаточно длительного времени действия, формирует «ловушку культурной деградации». В обратном случае запускается механизм, который условно может быть обозначен как «культурный мультипликатор», выступающий своего рода механизмом морального износа безответственного бизнеса и псевдокультуры.

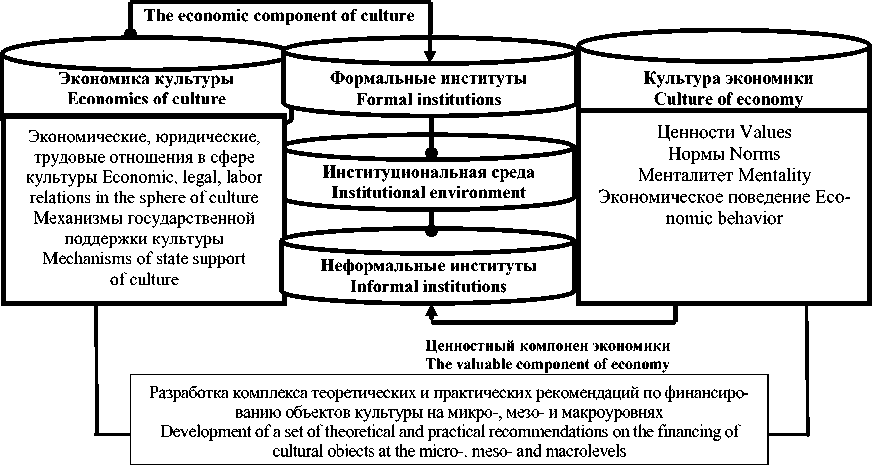

Экономический менталитет в разных странах носит национальную окраску, а спрос на культурные блага в зависимости от экономического менталитета будет различаться. Для проверки этого положения была проанализирована динамика (темпы прироста) трех показателей государственной статистики РФ, используемых для оценки культуры за период с 2005 по 2014 гг. по РФ и Приволжскому федеральному округу: посещение театров на 1000 чел. населения, посещение музеев на 1000 чел., среднедушевые месячные доходы в руб. (рисунок 2 и 3) .

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

• • ^^ • • Темпы прироста посещения тетров на 1000 чел. РФ The growth rate of theaters

^^ • Темпы прироста посещения тетров на 1000 чел. ПФО The growth rate of theaters

^^ t^™1 Темы прироста среднедушевых месячных доходов населения РФ The growth rates per capita monthly income RF Темы прироста

-5,0

среднедушевых месячных доходов населения ПФО The growth rates per capita

Рисунок 2. Сравнение темпов прироста численности зрителей театров на 1000 чел. населения и среднедушевых месячных доходов по Приволжскому федеральному округу и РФ

Figure 2. Comparison of the growth rates of the number of spectators in theaters by 1000 people. Population and per capita monthly income for the Volga Federal District and the Russian Federation

Как видно из приведенного выше рисунка, имеет место интересная особенность спроса на данный вид культурных благ. В условиях снижения темпов роста среднедушевых месячных доходов и в РФ и в ПФО спрос на посещение театров увеличивается. В классической экономической теории при снижении доходов спрос на культурные блага, в данном случае количество посещений театров, должно сократиться. Проведенные линии трендов на графике показывают разнонаправленность движения темпов прироста среднедушевых месячных доходов и темпов прироста численности посещений театров на 1000 человек. В 2011 году зафиксированы самые высокие темпы прироста посещений театров на 1000 человек как в ПФО, так и РФ, при этом мы видим, что зафиксированы самые низкие темы прироста среднедушевых месячных доходов. Зафиксированные тенденции характерны как для Приволжского федерального округа, так и для РФ в целом.

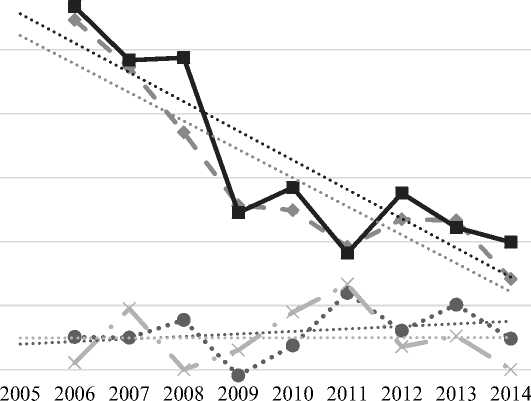

Для того чтобы понять, является ли данная тенденция особенностью национального экономического менталитета, или это особенность спроса на культурные блага, которая характерна для них без национальной привязки, необходимо провести подобный анализ по другим странам мира. На рисунке 3 осуществлен анализ темпов прироста посещений музеев на 1000 чел. и среднедушевых месячных доходов. Как видно из графиков и построенных линейных трендов, здесь прослеживается такая же тенденция, как и при анализе количества посещений музеев. Фиксируется ситуация снижения темпов прироста среднедушевых месячных доходов и увеличения темпов прироста количества посещений музеев.

К сожалению, существующих статистически данных по экономике культуры для полноценного анализа недостаточно, а некоторые данные Росстата не дают реальной картины функционирования данной отрасли. Например, показатель численности пользователей библиотек в условиях, когда развивается сеть электронных библиотек, и есть возможность пользоваться этими ресурсами из дома, данный показатель теряет смысловую нагрузку для оценки эффективности функционирования культуры. Как видно из таблицы 1, характеризующей численность пользователей библиотек, количество пользователей устойчиво снижается.

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

-

• • ^^ • • Темпы прироста посещения музеев на 1000 чел РФ

The growth rate of museum visits per 1000 people RF

^^^^™ • Темпы прироста посещения музеев на 1000 чел. ПФО

The growth rate of museum visits per 1000 people VFD

-

^^ t^™1 Темы прироста среднедушевых месячных доходов населения РФ The growth rates per capita monthly income RF

Темы прироста среднедушевых месячных доходов населения ПФО

The growth rates per capita monthly income VFD

-5,00

Рисунок 3. Сравнение темпов прироста посещений музеев на 1000 чел. населения и среднедушевых месячных доходов по Приволжскому федеральному округу и РФ

Figure 3. Comparison of the growth rates of museum visits per 1000 people. Population and per capita monthly income for the Volga Federal District and the Russian Federation

Таблица 1.

Численность пользователей общедоступных библиотек (тыс. чел.)

Number of users of public libraries (thousand people)

Table 1.

|

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

|

Российская Федерация Russian Federation |

58088 |

55971 |

53649 |

52212 |

51383 |

51542 |

|

Приволжский федеральный округ Volga Federal District |

14011 |

13365 |

12915 |

12385 |

12166 |

12380 |

По Российской Федерации можно зафиксировать снижение числа пользователей общедоступных библиотек с 2005 года на 6 млн. 546 тыс. человек. По Приволжскому федеральному округу с 2005 года зафиксировано снижение числа посетителей на 1 млн. 631 тыс. человек. Изменение данного показателя не говорит о том, что необходимо увеличить или уменьшить финансирование библиотек со стороны государства. Выявленная тенденция свидетельствует об объективных причинах (развитие электронных ресурсов), приводящих к изменению числа посещений. В такой ситуации необходимо переориентировать ресурсы и финансирование библиотек на более эффективную работу с электронными ресурсами и в сети интернет. Все это позволяет сделать вывод о том, что для выявления особенностей спроса на культурные блага и поиска влияния национального экономического менталитета на спрос необходимо проводить межстрановые сравнения.

Для оценки вклада культуры в экономическое развитие и оценки эффективности функционирования данной сферы необходимо совершенствовать имеющиеся, разрабатывать и внедрять новые показатели оценки эффективности функционирования культуры. Например, В.В. Романов и А.В. Мацкевич в работе «Бюджетные расходы в сфере культуры и кинематографии: анализ состояния и динамики» приводят статистические данные о доле расходов на культуру и кинематографию в России и странах ОЭСР в процентах к ВВП (таблица 2) .

Таблица 2.

Расходы на культуру и кинематографию в России и странах, входящих в ОЭСР (% к ВВП) [6, с. 9]

Table 2.

Expenditure for culture and for cinematography in Russia and in the OECD countries (% of GDP) [6, p. 9]

|

Страна country |

2008 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

Исландия Iceland |

1,36 |

1,25 |

1,16 |

1,16 |

|

Люксембург Luxembourg |

1,21 |

1,16 |

1,14 |

1,13 |

|

Эстония Estonia |

1,56 |

1,34 |

1,25 |

1,11 |

|

Словения Slovenia |

0,93 |

1,04 |

1,00 |

0,98 |

|

Швеция Sweden |

0,62 |

0,61 |

0,59 |

0,57 |

|

Финляндия Finland |

0,50 |

0,57 |

0,57 |

0,57 |

|

Россия Russia |

0,60 |

0,60 |

0,60 |

0,60 |

|

Германия Germany |

0,43 |

0,44 |

0,45 |

0,44 |

|

Великобритания United Kingdom |

0,39 |

0,37 |

0,34 |

0,33 |

|

Греция Greece |

0,24 |

0,23 |

0,26 |

0,26 |

|

Средняя по ОЭСР Average for OECD |

0,68 |

0,68 |

0,65 |

0,64 |

По итогам анализа данной таблицы они пишут: «…видно, что Российская Федерация занимает весьма скромное положение по сравнению с другими странами» [6, с. 9]. Как видно из приведенной ими таблицы, расходы РФ отличаются весьма незначительно, и при этом 1,16% расходов на культуру Исландии в 2012 г. будут несопоставимы с 0,6% в РФ, поскольку ВВП данных стран весьма отличается друг от друга. На наш взгляд, интереснее было бы проанализировать темпы прироста этих расходов в абсолютных показателях и провести межстрановое сравнение.

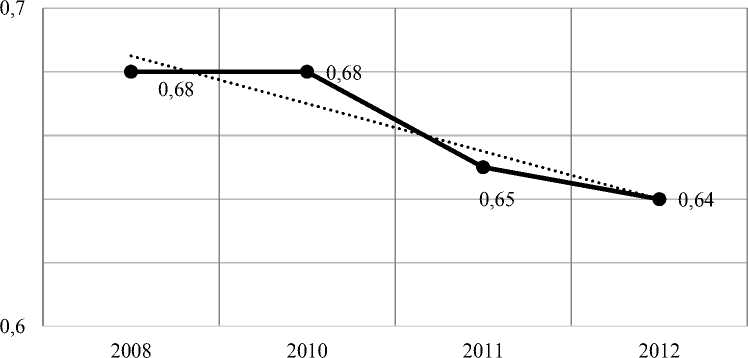

Как видно из рисунка 4, четко прослеживается тренд на снижение доли расходов на культуру и кинематографию в странах ОЭСР. Российская Федерация демонстрирует постоянство доли расходов на культуру и кинематографию в процентах от ВВП: по данным ВШЭ, расходы составляют 0,6% ВВП [6].

Средняя по ОЭСР Линейная (Средняя по ОЭСР)

Average for OECD Lineal (Average for OECD)

Рисунок 4. Средняя динамика доли расходов на культуру и кинематографию в странах ОЭСР с 2008 по 2012 гг. (в% ВВП)

Figure 4. Expenditures average dynamics for culture and for cinematography in the OECD countries from 2008 to 2012 (% of GDP)

Заключение

Проведенный анализ позволил выявить разнонаправленную тенденцию, связанную с фиксацией роста посещения театров и музеев на 1000 чел. при снижении среднедушевых месячных доходов населения. Для того чтобы понять, является ли данная тенденция особенностью национального экономического менталитета, или это особенность спроса на культурные

Список литературы Экономика культуры и культура экономики: институциональный аспект

- Городецкий А. Дух экономики//Прямые инвестиции. 2011. № 2 (106).

- Ивашковский С. Культура, экономическое поведение и развитие//Экономическая политика. 2014. № 4.

- Карпунина Е.К., Андросов В.В. Экономическая политика государства: значение национального российского менталитета//Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 1 (17).

- Неверов А.Н., Маркелов А.Ю. «Болезнь цен» в российской науке: миф или реальность?//Психолого-экономические исследования. 2015. Т. 2 (8). № 3. С. 22-46.

- Розмаинский И.В. Экономическая культура как фактор и барьер экономического роста//Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2012. Т. 4. С. 22-32.

- Романов В.В., Мацкевич А.В. Бюджетные расходы в сфере культуры и кинематографии: анализ состояния и динамики. М.: ВШЭ, 2014. 71 с.

- Нуреев Р.М. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Изд. 2-е, испр. и дополн. Часть 1. Домохозяйства современной России. М.: МОНФ, 2003.

- Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster, 2012. 386 p.

- Throsby D. Economics and Culture. Cambridge university press, 2001. 194 p.

- Neil J., Smelser N., Swedberg R. et al. The handbook of economic sociology. Princeton University Press, 2005. 729 p.

- Throsby D. Regional aspects of heritage economics: analytical and policy issues//Australasian Journal of Regional Studies. 2007. V. 13. № 1. 2007. P. 21-30.

- Throsby D. The Value of cultural heritage: what can economics tell us?//Capturing the public value of heritage: the proceedings of the London conference. 2006. P. 40-43.

- Rizzo I., Mignosa A. et al. Handbook on the Economics of Cultural Heritage. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013. 613 p.